Визуальная драматургия преступления в немом Голливуде (1910-1920-е)

Рубрикатор

1. Концепция визуального исследования 2. Как показать момент выбора? 3. Пространство преступления 4. Язык теней: свет как моральный индикатор 5. Ритм вины и страха 6. Женщина-преступница 7. Саспенс 8. Расплата, визуальное правосудие 9. Вывод 11. Библиография 12. Источники изобажений

Концепция

Немое кино 1910-1920-х годов представляет собой уникальный период в истории голливудского кинематографа, когда отсутствие звука и диалогов заставляло режиссёров искать визуальные способы передачи сложных психологических состояний. Преступление как сюжетный элемент требовало особенно тщательной визуальной проработки: необходимо было показать не только само действие, но и моральную борьбу героя, его мотивацию, вину и расплату. В этот период формировались визуальные коды и приёмы, которые впоследствии легли в основу всех криминальных жанров — от нуара до современного триллера. Однако криминальное кино этой эпохи часто остаётся в тени более позднего гангстерского кино 1930-х годов, хотя именно в немом периоде закладывались фундаментальные принципы визуальной драматургии преступления. В эпоху немого кино режиссёры разработали универсальную визуальную грамматику преступления, основанную на работе со светом, тенью, композицией кадра, монтажом и пространством. Эта система визуальных кодов не только компенсировала отсутствие диалогов, но и создала более мощный эмоциональный язык для передачи моральных дилемм, внутренних конфликтов и психологических состояний персонажей. Визуальная драматургия немого периода выработала универсальные принципы репрезентации преступления, которые оказались настолько действенными, что продолжают использоваться в современном кинематографе, трансформируясь, но сохраняя свою семантическую основу.

Гипотеза исследования заключается в том, что визуальные приёмы немого кино — использование теней как метафоры вины, геометрия замкнутых пространств как символ моральной ловушки, монтажный ритм для передачи нарастающего напряжения — заложили основу для всего последующего развития криминального жанра и сформировали визуальный словарь, который используется в кинематографе по сей день. Эти приёмы не просто компенсировали отсутствие звука, но создали самостоятельный выразительный язык, способный передавать психологическое состояние преступника через пространственные метафоры, световую драматургию и монтажный ритм — от момента зарождения преступного замысла до финальной расплаты.

Для исследования отобраны американские фильмы 1910-1920-х годов, в которых преступление является центральным элементом сюжета или важной драматургической составляющей. Материал включает как полнометражные картины («Алчность» Эриха фон Штрогейма, 1924; «Нетерпимость» Дэвида Уорка Гриффита, 1916), так и короткометражные фильмы («Саспенс» Лоис Уэбер, 1913), демонстрирующие различные подходы к визуализации преступления. Критериями отбора стали доступность качественных копий для покадрового анализа, а также репрезентативность материала для демонстрации ключевых визуальных стратегий эпохи. Важным было включение работ разных режиссёров, что позволяет выявить как общие жанровые закономерности, так и индивидуальные авторские решения в визуализации моральных конфликтов и психологических состояний персонажей.

Структура исследования построена не по хронологическому принципу и не по отдельным режиссёрам, а по ключевым этапам визуальной драматургии преступления — от момента принятия решения до финальной расплаты. Каждый раздел посвящён конкретному визуальному аспекту: работе с пространством и композицией (как архитектура кадра отражает моральное состояние героя и создаёт ощущение ловушки), использованию света и тени (светотеневая драматургия как визуализация внутренней борьбы между добром и злом, вины и искупления), монтажным техникам (ритм как инструмент нагнетания напряжения и передачи психологического состояния). Такая структура позволяет проанализировать, как различные режиссёры применяли схожие визуальные стратегии для решения одних и тех же драматургических задач, выявляя при этом как общие закономерности жанра, так и индивидуальные авторские решения. Отдельное внимание уделяется гендерному аспекту — репрезентации женщин-преступниц, что было особенно провокационным для своего времени и потребовало выработки специфических визуальных кодов для передачи женской преступности.

При выборе текстовых источников я опиралась на их полезность для интерпретации визуального материала. Так как в исследовании приоритет отдаётся анализу кадра и фильма, тексты использовались лишь как вспомогательная теоретическая база, уточняющая исторический контекст и понятийный аппарат, необходимый для понимания визуальных решений немого криминального кино.

Как показать момент выбора?

Момент принятия решения о совершении преступления — один из самых драматургически напряжённых в фильме. В немом кино, где невозможно было передать внутренний монолог персонажа через диалог, режиссёры разработали систему визуальных приёмов, позволяющих показать моральную борьбу героя.

Главным инструментом для передачи внутреннего конфликта стал крупный план лица. Именно через мимику и взгляд зритель мог увидеть колебания героя, его страх, решимость или отчаяние. В фильме «Алчность» (1924) Эриха фон Штрогейма режиссёр использует серию крупных планов, чтобы показать, как алчность постепенно овладевает героиней Триной. Камера фиксирует изменения в её лице: сначала любопытство, затем жадность, и наконец — одержимость.

«Алчность», режиссёр Эрих фон Штрогейм 1924

Режиссёры использовали монтажный приём «взгляд — объект»: крупный план глаз персонажа сменяется планом того, на что он смотрит — деньги, оружие, драгоценности. В фильме «Нетерпимость» (1916) Дэвид Гриффит действительно применяет подобные монтажные связки, чтобы визуализировать внутренние переживания героев и глубже раскрыть их мотивацию. Эта монтажная связка создаёт ощущение, что мысль о преступлении материализуется.

«Нетерпимость», режиссёр Дэвид Гриффит 1916

Особое внимание уделялось рукам персонажей. Дрожащие руки, медленно тянущиеся к оружию или деньгам, становились визуальной метафорой внутренней борьбы. Крупный план руки, зависшей над запретным объектом, создавал напряжение: совершит ли герой этот шаг?

Пространство преступления

Локация, в которой происходит преступление, в немом кино была не просто фоном для действия, а активным участником драмы. Режиссёры использовали архитектуру пространства и композицию кадра, чтобы визуально передать ощущение моральной ловушки, из которой герою невозможно выбраться.

В «Алчности» фон Штрогейма пространство работает как ловушка на протяжении всего фильма. В середине картины героиня Трина запирается в маленькой комнате, заполненной золотыми монетами — её одержимость превращает жилище в клетку. Но финал разворачивается в противоположном пространстве: в бескрайней Долине Смерти два героя сражаются за золото, прикованные наручниками друг к другу. Здесь безысходность создаётся не теснотой, а пустотой — открытое пространство становится такой же ловушкой, как и замкнутая комната. Нет укрытия, нет выхода, только палящее солнце и мёртвая земля.

«Алчность», режиссёр Эрих фон Штрогейм 1924

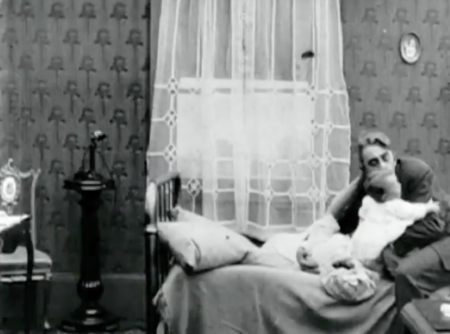

Лестницы стали одним из главных архитектурных элементов в визуальной драматургии преступления. Спуск по лестнице метафорически означал моральное падение героя, восхождение — попытку искупления. Режиссёры часто снимали лестницы по диагонали, создавая динамичную композицию и усиливая ощущение неустойчивости. Культовым примером использования лестницы является фильм «Саспенс» (1913) Лоис Уэбер. Камера показывает преступника, медленно поднимающегося по лестнице к жертве, через вертикальное разделение экрана. Лестница становится визуальным символом приближающейся опасности, а её геометрия создаёт невыносимое напряжение.

«Саспенс», режиссёр Лоис Уэбер 1913

Режиссёры часто использовали контраст между «чистыми» и «грязными» пространствами. Светлый, просторный дом жертвы противопоставлялся тёмному, тесному жилищу преступника. Этот визуальный контраст подчёркивал социальное неравенство как мотив преступления и усиливал моральную дихотомию. В «Обмане» (1915) Сесила Б. ДеМилля противопоставление роскошных интерьеров и бедных жилищ становится визуальным комментарием к классовым различиям, которые приводят к трагедии.

«Обман», режиссёр Сесил Б. ДеМилль 1915

Язык теней: свет как моральный индикатор

В немом кино, где отсутствовала возможность выразить моральное состояние героя через слова, освещение стало одним из главных инструментов визуального повествования. Свет и тень работали как видимая метафора внутренней борьбы между добром и злом, невинностью и виной.

Преступник в немом кино часто появлялся сначала как тень — зловещий силуэт на стене, предвещающий опасность. Этот приём создавал атмосферу угрозы ещё до того, как зритель видел самого злодея. Тень становилась визуальным воплощением тёмной стороны человеческой натуры. В «Летучей мыши» (1926) Роланда Уэста, детективной мелодраме с элементами хоррора, тени преступников на стенах старого особняка создают атмосферу паранойи. Искажённые, преувеличенные силуэты, вдохновлённые немецким экспрессионизмом, превращают обычных людей в угрожающие фигуры.

«Летучая мышь», режиссёр Роланд Уэст 1926

Один из самых выразительных приёмов — съёмка лица преступника в контрастном освещении, когда одна половина погружена в тень, а другая освещена. Это визуально передавало внутренний конфликт героя, его раздвоенность между моралью и преступлением. В «Подполье» (1927) Джозефа фон Штернберга лица гангстеров постоянно освещены неровно — свет падает сбоку, создавая резкий контраст. Это подчёркивает двойственность персонажей, живущих на грани закона и беззакония.

«Подполье», режиссёр Джозеф фон Штернберг 1927

Момент совершения преступления часто сопровождался буквальным погружением героя в темноту. Свет постепенно уходил из кадра, или персонаж шагал из освещённого пространства в тень. Это визуально означало точку невозврата — герой переступал черту и оказывался на тёмной стороне. В «Алчности» фон Штрогейма сцена убийства снята так, что убийца буквально растворяется в темноте после совершения преступления — свет гаснет, оставляя только силуэт. Тьма поглощает его, символизируя моральную гибель.

«Алчность», режиссёр Эрих фон Штрогейм 1924

В противовес преступникам, жертвы и невинные персонажи часто были залиты светом. Режиссёры использовали естественное освещение — солнечный свет через окна, мягкое утреннее сияние — чтобы визуально отделить «хороших» от «плохих». Этот контраст был особенно силён в сценах противостояния. В «Нетерпимости» (1916) Гриффита невинно осуждённый герой в тюрьме освещён единственным лучом света, пробивающимся через маленькое окно. Этот луч становится визуальным символом его чистоты в мире несправедливости.

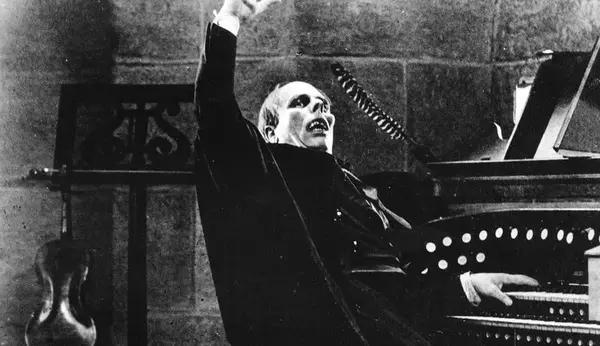

Под влиянием немецкого экспрессионизма американские режиссёры начали использовать нереалистичное, драматическое освещение для сцен преступлений. Резкие световые пятна, глубокие тени, свет снизу (создающий зловещий эффект) — всё это искажало привычную реальность и погружало зрителя в психологическое состояние преступника. В «Призраке оперы» (1925) Руперта Джулиана освещение создаёт готическую атмосферу тайны и преступления. Длинные искажённые тени в подземельях оперы, свет факелов, создающий пляшущие силуэты на стенах, визуально связывают тьму с моральной деградацией главного героя.

«Призраке оперы», режиссёр Руперт Джулиан 1925

Ритм вины и страха

Монтаж в немом кино был не просто техническим приёмом соединения кадров, а мощным инструментом для передачи внутреннего состояния персонажа. Через ритм и структуру монтажа режиссёры создавали ощущение нарастающего напряжения, паники, угрызений совести и страха перед разоблачением.

Дэвид Уорк Гриффит довёл до совершенства технику параллельного монтажа, чередуя действия в разных локациях для создания драматургического напряжения. Зритель видел одновременно и преступника, готовящегося к нападению, и ничего не подозревающую жертву. В «Мушкетёрах Свиной аллеи» (1912) Гриффит использует параллельный монтаж для показа противостояния двух банд. Кадры подготовки одной группы чередуются с действиями другой, создавая предчувствие неизбежного столкновения.

«Мушкетёры Свиной аллеи» Дэвид Гриффит 1912

По мере приближения к кульминации монтаж становился всё более дробным — кадры сменяли друг друга всё быстрее. Это визуально передавало нарастающую панику преступника или отчаяние жертвы. В «Саспенс» (1913) Лоис Уэбер использует ускоряющийся монтаж в сцене погони: кадры женщины с ребёнком, спускающейся по лестнице, чередуются с кадрами преступника, поднимающегося наверх, и мужа, мчащегося на помощь. С каждой секундой планы становятся короче, создавая ощущение неизбежного столкновения.

«Саспенс», режиссёр Лоис Уэбер 1913

В «Регенерации» (1915) Рауль Уолш выстраивает историю героя через последовательное изображение ключевых этапов его жизни. Зрителю показывают трудное детство Оуэна, его подростковые годы и переход во взрослую жизнь, где он становится частью криминального мира. Эти эпизоды создают цельное представление о том, как суровая среда формирует характер и судьбу человека. Ближе к развязке герой переживает видение, которое отражает его внутренние сомнения и попытку примириться с собой. Фильм использует эти драматические моменты, чтобы подчеркнуть тему личного преображения и возможность морального обновления даже для человека с тяжёлым прошлым.

«Регенерация», режиссёр Рауль Уолш 1915

Женщина-преступница

Образ женщины-преступницы в немом кино воспринимался особенно провокационно для своего времени. В отличие от мужского преступления, которое чаще рассматривалось как часть криминального мира, нарушение закона женщиной бросало вызов социальным и моральным нормам, связанным с викторианской идеей женственности.

В «Глупых жёнах» (1922) Эрих фон Штрогейм создаёт атмосферу роскоши и обмана, в которой женские персонажи становятся важной частью мира соблазна, но не преступницами в прямом смысле. Их образы строятся на подчеркнутой театральности: изящные платья, украшения, тщательно поставленные жесты и взгляды. Камера задерживается на деталях их внешности — блеске ткани, движении рук, выражении лица — подчёркивая, как визуальная привлекательность становится частью игры вокруг героев-мужчин.

Хотя в «Глупых жёнах» (1922) женские персонажи не выступают полноценными преступницами, их визуальная подача предвосхищает тенденции, которые позже станут ключевыми для образа женщины-преступницы в кино. Начиная с 1920-х годов внешность всё чаще превращается в выразительный инструмент: костюм, макияж, пластика и жесты начинают играть решающую роль в создании образов опасных, манипулятивных или социально независимых героинь.

«Глупые жёны», режиссёр Эрих фон Штрогейм 1922

В немом кино изменения внешнего вида нередко использовались для выражения внутренней трансформации героини. Контраст в костюмах, причёсках и освещении мог подчёркивать путь персонажа — от наивности к опытности, от уязвимости к решимости или от социальной нормы к нарушению моральных правил. Однако эти приёмы не составляли универсальной схемы «превращения добродетельной женщины в преступницу», а служили более широкими визуальными символами перемен.

В фильме «Лицемеры» (1915) Лоис Уэбер использует резкий визуальный контраст между двумя женскими фигурами — «чистой» и «падшей». Различия в костюмах, мизансцене и освещении помогают подчеркнуть их противопоставление. Образ «падшей» женщины действительно подаётся через более тёмные тона и менее благоприятное освещение, что символизирует её социальное и моральное положение. Однако фильм не сводит это к прямой криминальной трансформации, а скорее использует визуальные средства для выражения этической и социальной темы, характерной для творчества Уэбер.

«Лицемеры», режиссёр Лоис Уэбер 1915

Саспенс

Создание напряжения и саспенса в немом кино требовало особого визуального мастерства. Без возможности использовать звуковые эффекты или тревожную музыку (которая исполнялась вживую в кинотеатрах, но не была частью самого фильма) режиссёры полностью полагались на визуальные приёмы, чтобы заставить зрителя затаить дыхание.

Одним из приёмов создания саспенса было введение видимого ограничения по времени. Песочные часы, заходящее солнце или другие символы времени создавали ощущение неумолимо приближающейся катастрофы. Зритель видел, как время уходит, а ситуация становится всё более критической. В «Нетерпимости» (1916) Гриффит использует кросс-каттинг между мчащейся машиной с помилованием и другими событиями, показывая приближение решающего момента. В одной из сцен судья проверяет свои часы, что усиливает ощущение ограниченного времени, даже если сами часы не показаны крупным планом. Визуальное сопоставление движения и застывшего времени создаёт почти невыносимое напряжение.

«Нетерпимость», режиссёр Дэвид Гриффит 1916

Саспенс усиливался, когда пространство для маневра героя сокращалось. Преследуемый загонялся в угол, на край крыши, в тупик. Камера показывала, как стены буквально сдвигаются, выхода становится всё меньше. В «Летучей мыши» (1926) Роланда Уэста герои оказываются запертыми в особняке с убийцей. Камера подчёркивает замкнутость пространства: показывает запертые двери, зарешёченные окна, длинные коридоры без выхода. Каждая комната становится потенциальной ловушкой.

«Летучая мышь», режиссёр Роланд Уэст 1926

Расплата, визуальное правосудие

Финальная расплата преступника в немом кино была не просто сюжетным элементом, но визуальным утверждением морального порядка. Режиссёры разработали систему символов и приёмов, которые показывали, что справедливость восстановлена, а преступление наказано. Визуальная репрезентация наказания часто была более красноречивой, чем само действие.

Физическое падение преступника — с лестницы, крыши, моста, обрыва — стало универсальной визуальной метафорой морального падения и окончательной расплаты. Камера часто снимала это падение в замедленном темпе или с драматичных ракурсов, превращая его в символический акт.

В немом кино сцены ареста и наказания преступников часто использовались, чтобы показать торжество закона. Даже без зрелищных залов суда или монументальной архитектуры, режиссёры создавали ощущение власти закона через расположение персонажей, их движение и взаимодействие с полицией.

В «Мушкетёрах Свиной аллеи»(1912) Гриффита полиция вмешивается в уличную разборку банд, арестовывая участников и восстанавливая порядок. В сценах ареста внимание сосредоточено на взаимодействии преступников и представителей закона, что подчёркивает их беспомощность и ограниченную свободу движения на улицах трущоб, где разворачиваются события.

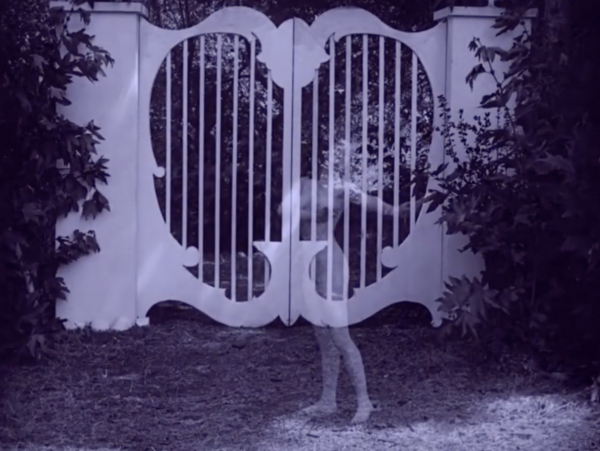

Присутствие религиозных мотивов в немом кино часто подчеркивало моральные дилеммы и ответственность перед высшей истиной, а не только перед земным законом. В фильме «Лицемеры» (1915) Лоис Уэбер использует религиозную символику для многослойной визуальной и концептуальной игры: с одной стороны, кресты, церкви и образы святых напоминают зрителю о высшем правосудии, с другой — режиссёр критикует внешнюю благочестивость религиозных институтов, показывая лицемерие их последователей. Центральный образ фильма — «Истина», воплощённая в обнажённой женщине, — контрастирует с религиозными символами, делая моральную и социальную критику особенно выразительной. Камера часто фиксирует эти символы крупным планом, усиливая их визуальное и концептуальное значение. В итоге религиозная символика в фильме служит одновременно напоминанием о высших моральных принципах и инструментом критики человеческих пороков.

«Лицемеры», режиссёр Лоис Уэбер 1915

Смерть как форма расплаты часто показывалась символически. Преступник мог умереть в том же месте, где совершил преступление, или оказаться окружённым символами своего греха. Финальный кадр с телом преступника становился визуальным предостережением для зрителя.

В «Глупых жёнах» (1922) фон Штрогейм показывает смерть главного героя-обманщика как момент его разоблачения и позора. Он оказывается опозоренным и обличённым, а визуальная композиция подчёркивает, что все его хитрости обернулись против него самого. Этот финальный кадр действует как моральное предупреждение: попытка обмануть других приводит к неизбежному наказанию.

Иногда в кино наказание персонажа выражается не физической смертью, а моральными испытаниями и последствиями его поступков. Одинокие кадры, пустые пространства и широкие планы могут подчёркивать уязвимость или внутреннюю борьбу героя.

В «Регенерации» (1915) Уолша центральное внимание уделено моральному преображению главного героя, Оуэна Конвея. Финал фильма показывает жертву Мари Диринг, которая погибает, пытаясь спасти Оуэна и наставляя его на путь праведной жизни. Сцены на кладбище и переживания героя визуально подчёркивают, что истинная «регенация» Оуэна достигается через понимание ценности жертвы другого человека и отказ от насилия. Этот финал демонстрирует, что последствия поступков героя не ограничиваются физическим или социальным наказанием, а отражаются на его внутреннем преобразовании.

Заключительные кадры часто показывали восстановление нормальной жизни: семьи воссоединяются, дети играют, солнце светит. Эти идиллические образы контрастировали с мрачными сценами преступления, визуально подтверждая, что порядок восстановлен. В «Саспенс» (1913) после поимки преступника финальный кадр показывает семью в безопасности, в залитой светом комнате. Спокойствие композиции и мягкое освещение противопоставлены напряжению предыдущих сцен, создавая ощущение завершённости и безопасности.

Вывод

Немое голливудское кино 1910-1920-х годов создало универсальную визуальную грамматику преступления, которая легла в основу всего последующего развития криминального жанра. Отсутствие звука и диалогов не ограничило режиссёров, а наоборот — заставило их изобрести язык образов, символов и визуальных кодов, способных передать сложнейшие психологические состояния и моральные дилеммы.

Сальникова, Е. В. Образы насилия в западном кинематографе 1910–1920-х гг.: ментальный субстрат «перманентной войны» [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. — 2014. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-nasiliya-v-zapadnom-kinematografe-1910-1920-h-gg-mentalnyy-substrat-permanentnoy-voyny (дата обращения: 14.11.2025).

Сальникова, Е. В. Диегетическое исчезающее / невидимое в немом кино и его корни [Электронный ресурс] // Наука телевидения. — 2022. — № 18(1). — С. 49–78. — DOI: 10.30628/1994-9529-2022-18.1-49-78. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/diegeticheskoe-ischezayuschee-nevidimoe-v-nemom-kino-i-ego-korni (дата обращения: 14.11.2025).

«Алчность» (Greed, реж. Эрих фон Штрогейм, 1924)

«Глупые жёны» (Foolish Wives, реж. Эрих фон Штрогейм, 1922)

«Летучая мышь» (The Bat, реж. Роланд Уэст, 1926)

«Лицемеры» (Hypocrites, реж. Лоис Уэбер, 1915)

«Мушкетёры Свиной аллеи» (The Musketeers of Pig Alley, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1912)

«Нетерпимость» (Intolerance, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1916)

«Обман» (The Cheat, реж. Сесил Б. ДеМилль, 1915)

«Подполье» (Underworld, реж. Джозеф фон Штернберг, 1927)

«Призрак оперы» (The Phantom of the Opera, реж. Руперт Джулиан, 1925)

«Регенерация» (Regeneration, реж. Рауль Уолш, 1915)

«Саспенс» (Suspense, реж. Лоис Уэбер, 1913)