Рождение перспективы как художественного приёма

Рубрикатор

1. Что такое «Перспектива»? 2. Доисторическое искусство 3. Египет. Иерархическая перспектива 4. Греция: от Микенской до Классической 5. Рим 6. Средневековая Европа 7. Ренессанс: становление перспективы 8. Ренессанс: перспектива как инструмент 9. Заключение 10. Источники

Что такое «перспектива»?

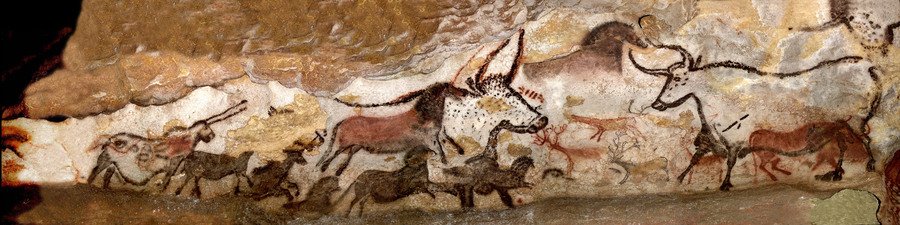

Наскальные рисунки. Пещера Ласко, Франция, ок. 17–12 тыс. лет до н. э.

Перспектива — это система приемов передачи глубины пространства на плоскости.

Это явление прошло долгий путь: от практически полного его отсутствия до интуитивного ощущения глубины, а затем и до математически выверенной линейной перспективе Ренессанса.

Доисторическое искусство

Зубры. Пещера Альтамира, Испания, ок. 35–13 тыс. лет до н. э.

В далекие времена до нашей эры искусство носило далеко не праздный характер, и было тесно связано с магическим мышлением еще молодого человеческого общества.

Мнения о его целях разделяются, но самых распространенных три: ритуал, передача знаний или обозначение территории.

Перспектива доисторических изображений — плоская, практическим отсутствующая с точки зрения геометрии.

Сцена охоты. Ущелье Вальторта, Испания, ок. 10 тыс. лет до н. э.

Пространство наскальных рисунков воспринимается больше схематично и символично, не как видимая глазу реальность.

Однако со временем человечество начало (вполне возможно, что неосознанно) постепенно внедрять зачатки перспективы, иллюзию глубины.

Например, в сцене охоты выше мы видим, что фигуры расположены не просто по линии, но на разных уровнях, что вскоре переймут мастера древнего и античного искусств.

Египет. Иерархическая перспектива

Палетка Нармера. ок. 3200–3000 гг. до н. э.

Перспектива искусства Древнего Египта была направлена не на реалистичность, но на значимость изображаемых фигур. Размер зависел не от расстояния, а от статуса.

Росписи на стенах гробницы Нахта. Египет, ок. 1400 до н. э.

Для древнеегипетского искусства характерно расположение фигур регистрами. Пространство лестничное, а глубина практически отсутствует.

Особо примечательны «портреты» людей, где смешивается профиль и анфас — все во имя «правильного» изображения статуса.

Греция: от Микенской до Классической

Дипилонская амфора с плачем по умершему. Греция, ок. 750 до н. э.

Древняя Греция стала толчком к развитию не только наук, но и искусства.

В Микенской Греции пространство — это ещё ряд фигур в ряд. Но уже появляются попытки расположить одну фигуру «над» другой как более отдалённую — приходит время интуитивной перспективы.

Ахиллес и Аякс играют в кости. Амфора. Греция, ок. 510 г. до н. э.

Архаическая Греция совершает новый виток в развитии перспективы.

На амфоре выше нас приветствует единая сцена. Фигуры соразмерны друг другу, и современный человек вполне осознать расстояние в условном пространстве.

Фриз Парфенона (Процессия Панафиней). Мастерская Фидия, Греция, ок. 447–432 гг. до н. э.

Широкий шаг был совершен во времена Классической Греции.

В условном пространстве мы видим не просто расположенных по линии персонажей, но как их фигуры перекрывают друг друга. Вкупе с рельефным изображением мы можем ощутить настоящую глубину.

Парфенон. Иктин и Калликрат, Греция, 447–432 гг. до н. э.

Не менее важную роль сыграло развитие архитектуры.

В Афинском Парфеноне развиваются оптические коррекции — энтазис колонн (расширение диаметра), подъём стилобата (нижнего яруса), чтобы здание выглядело «прямым» с точки зрения наблюдателя.

Это не перспектива на плоскости, но понимание иллюзии и как ее использовать.

Рим

Колизей. Италия, 70–80 гг. н. э.

Рим сохраняет и преумножает наследие Греции как в архитектуре, так и в живописи.

Легендарный Колизей прекрасен благодаря сложной пространственной системе арок и ярусов, рождающей глубинные оси и «коридоры» зрения, но пока только в реальном объёме. Перспектива на плоскости пока еще далека от четкой системы.

Фрески виллы Мистерий в Помпеях. Италия, I в. до н. э. — I в. н. э.

На фресках изображена одна из первых архитектурных перспектив. Здесь Линии колонн и карнизов направляют взгляд вглубь, но точки схода ещё интуитивны, не строго вычислены.

Перспектива здесь появляется благодаря работе изображения вместе с реальной архитектурой.

Апсида базилики Санта-Пуденциана. Рим, ок. 390 г. н. э.

С приходом Христианства перспектива вновь переходит в плоскость и символизм.

На Апсиде мы видим попытки показать архитектурную перспективу. Хотя передний фон действительно кажется ближе, чем задний, картина все еще лишена реалистичной глубины.

Средневековая Европа

Иллюстрация из «Псалтири Утрехта», Нидерланды, ок. 820–835 гг.

Средневековая Европа переняла условную, регистровую перспективу. Для нее характерна иерархичная зональность и символичность.

И кажется, будто на этом все останавливается. Уже несколько веков мы видим регистры и символизм, но перспектива, кажется, существует только в реальности.

Интерьер Шартрского собора. Франция, XII–XIII вв.

Но приходит время поистине легендарного европейского архитектурного стиля — готики.

Изнутри и снаружи он имеет мощные перспективные оси (неф, хор), физически «учит» глаз глубине пространства.

Здесь начинаются поистине уверенные шаги к перспективе как художественному приему.

Миниатюры из «Часослова Жанны д’Эврё». Жан Пюсель, Франция, ок. 1324–1328 гг.

Вместе с новым архитектурным стилем приходят готические миниатюры.

В «Часослове Жанны д’Эврё» мы видим первые маленькие архитектурные интерьеры с попытками построить пространство: диагональные полы, сокращённые стены, схождение линий.

Фрески Капеллы Скровеньи. Джотто ди Бондоне, Италия, ок. 1305–1308 гг.

Медленными, но уверенными шагами мы приближаемся к линейной перспективе. Пока еще условной, когда линии еще не сходятся в одной точке, а геометрия далека от идеала.

Мы начинаем видеть убедительные объёмные фигуры, архитектурные элементы с интуитивной перспективой.

Ренессанс: становление перспективы

Одна из фресок «Аллегория доброго и дурного правления». Амброджо Лоренцетти, Италия, 1338–1339 гг.

Наконец, достигается единое пространство — город с домами под разными углами, но без единой точки схода.

Зритель видит небывалую глубину пространства. Еще недоработанную, несколько сюрреалистичную, но приближающуюся к четкой геометрии.

Внутренний двор госпиталя Невинных. Филиппо Брунеллески, Италия, 1419 г.

Живописцы издавна смотрели на реальность и пытались ее изобразить, и госпиталь Невинных приведен неспроста.

Это один из лучших примеров четкой ритмики арок и колонн, идеально читаемой в линейной перспективе. Такая архитектура создаёт естественную «сетку».

«Троица». Масаччо, Италия, ок. 1425–1428 гг.

Перед нами предстает первое воплощение линейной перспективы.

Мы видим четкую единую точку схода, иллюзию архитектурной ниши, «вырезанной» в стене.

Это один из первых примеров настоящей перспективы как системы с четкими правилами.

Ренессанс: перспектива как инструмент

«Бичевание Христа». Пьеро делла Франческа, Италия, ок. 1455–1460 гг.

В работе Пьеро делла Франческа мы видим совершенную центральную перспективу интерьера. Все линии стремятся к одной точке. Несмотря на несколько неловкий ракурс, зрителю четко понятно расстояние между фигурами.

Сам Пьеро писал трактаты о перспективе, объединяя геометрию и живопись.

«Камера дельи Спози», фрески. Андреа Мантенья, Италия, 1465–1474 гг.

Прославленный «окулюс» на потолке — иллюзия отверстия в небе с фигурами, видимыми снизу.

Крайне смелое использование перспективного сокращения в руках мастера создает невероятную иллюзию архитектуры, которая на самом деле совершенно плоская.

«Мёртвый Христос», Андреа Мантенья, Италия, ок. 1480 г.

В другой работе Мантенья мы видим сильное перспективное сокращение тела, лежащего ногами к зрителю. Тело построено по строгим законам перспективы, но слегка скорректировано ради выразительности.

Здесь мастер умело сочетает математическую систему с иллюзией для обмана человеческого взгляда — так, что со зрительского угла обзора картина выглядит идеально пропорциональной.

Мона Лиза / «Джоконда». Леонардо да Винчи, Италия, ок. 1503–1506 гг.

Обзор перспективы в эпоху Ренессанса заключает легендарное произведение Леонардо да Винчи.

Посмотрим на задний фон. Здесь природа не просто дополняет картину — она построена по перспективе самого воздуха: дальние объекты не только меньше по размеру, но и более размытые, холоднее по цвету. Атмосфера становится активным участником образа.

Заключение

Перспектива — не просто технический приём, а мировоззренческая модель: от доисторического, подчиненного ритуала пространства до богословской символики, а затем — и до позиционирования человека и взгляда зрителя своим центром.

Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form, NY: Zone Books, 1927

Официальный сайт Британского музея: https://www.britishmuseum.org/

Официальный сайт музея Лувра: https://www.louvre.fr/en

Сервис Яндекс.Картинки: https://yandex.ru/images/

Официальный сайт Британского музея: https://www.britishmuseum.org/

Официальный сайт музея Лувра: https://www.louvre.fr/en