От насилия к зрелищу: как рыцарские турниры превратили войну в игру

Концепция

В человеческой истории насилие всегда занимало значимое место — от ритуалов древних культур до массовых зрелищ античности. При этом постепенно, от эпохи к эпохе, можно наблюдать любопытный процесс: человечество стремится не столько отказаться от насилия, сколько окультурить его, облечь в форму, сделать управляемым и безопасным для переживания. Так возникает важная культурная линия, которую можно проследить от гладиаторских боев, где смерть становилась зрительным опытом толпы, к рыцарским турнирам, где опасность начинает ограничиваться правилами, и далее — к современным видеоиграм, где насилие полностью симулируется и переживается в символическом пространстве.

Именно рыцарские турниры представляют собой переходный этап в этой эволюции: они соединяют реальную опасность, физический контакт и показать силы — с игровыми правилами, ритуалом, соревнованием и эстетикой. В турнире насилие еще присутствует, но оно перестает быть хаотичным выражением силы и становится частью предсказуемой, регламентированной структуры. По этой причине меня интересует вопрос, как именно насилие превращается в игру, и почему именно в средневековом турнире происходит эта культурная трансформация. Турнир позволяет увидеть момент, когда война становится символическим действием, встроенным в социальный порядок и требующим не грубой силы, а соблюдения норм, кодекса чести и навыка самоконтроля.

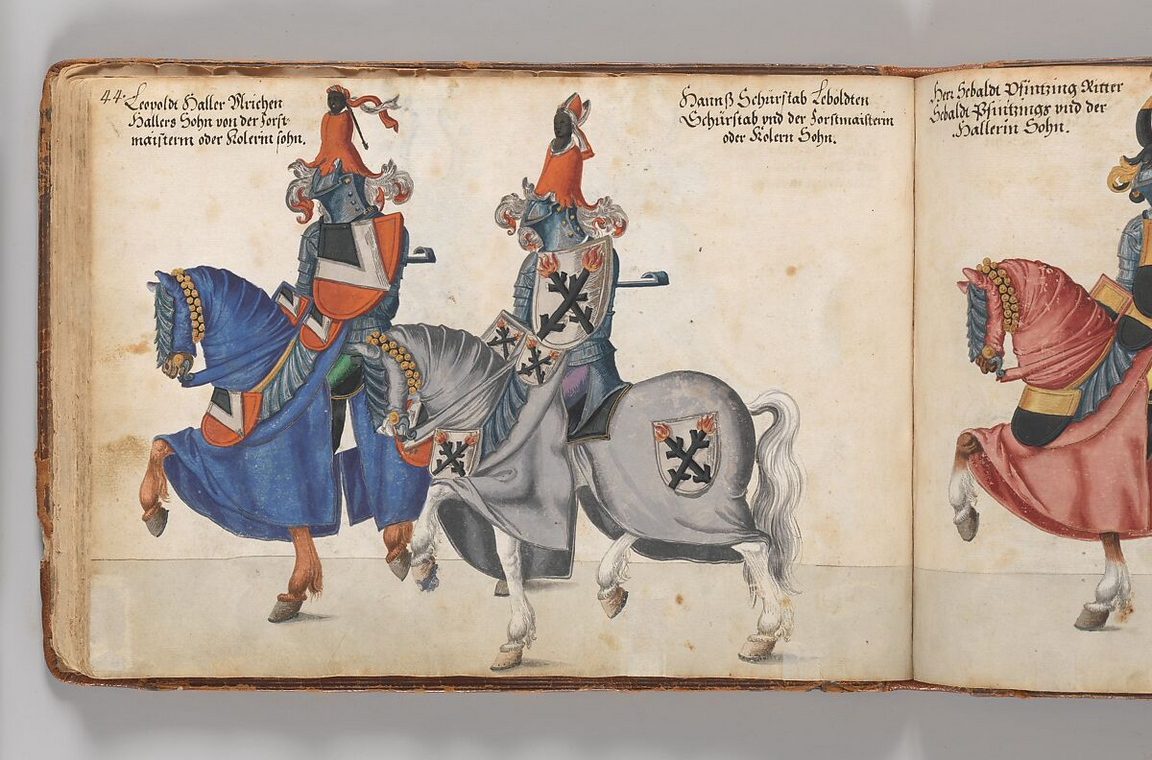

Визуальный ряд в исследовании будет выполнять вспомогательную функцию. Изображения турниров — миниатюры, гравюры и исторические иллюстрации — помогают увидеть ритуальную организацию боя, пространственное оформление арены, дистанцию между рыцарями, роль зрителей, структуру жестов и визуальных кодов. Однако основная линия исследования остается философско-исторической: цель — не реконструировать конкретные сценки, а понять принципиальные механизмы, посредством которых насилие становится игрой. Поэтому визуальный материал будет использоваться как дополнительный источник, подтверждающий или уточняющий тезисы, выстроенные на основе теоретических и исторических текстов.

Обращение к источникам определяется их аналитической значимостью. Homo Ludens Й. Хейзинги помогает понять игру как культурный феномен и диагностировать «магический круг», создающий особое пространство действия. Р. Кайуа в книге Игры и люди дает определение агона как соревновательного действия, очищенного от хаоса и подчиненного правилам. Норберт Элиас описывает, как европейское общество постепенно «укрощает» агрессию, делая насилие дисциплинированным и контролируемым. Исторические исследования Барбера и Баркера, Коупера, Носова и современные работы о зрелищности турниров позволяют увидеть, как эти теоретические идеи проявляются в реальной практике.

Ключевой вопрос исследования формулируется так: каким образом рыцарские турниры превращают насилие в игру и зрелище, и какие механизмы — визуальные, ритуальные и структурные — обеспечивают эту культурную трансформацию? Гипотеза состоит в том, что рыцарский турнир является институционализированной игровой формой дисциплинированного насилия: строгий набор правил, кодекс чести, визуальные нормы и ритуальная структура позволяют превратить потенциально смертельное столкновение в социально одобренное действие, которое воспроизводит порядок феодального общества. Турнир оказывается пространством, где война становится игрой, а игра — способом регулирования поведения и конструирования культурных смыслов.

Глава 1. От ритуалов к рыцарству

The MET Collection / Panel from a Box with Scene of Jousting Knights

Насилие занимает устойчивое место в культуре Европы, и на протяжении веков общества не столько стремились полностью исключить его, сколько пытались придать ему форму, подчинить правилам и встроить в ритуал. В античности такой ритуальной формой были гладиаторские игры, где поединок происходил в четко структурированной среде, с заранее определенными ролями и сценарием. Гладиаторское зрелище показывало, что опасность может стать публичной драмой: смерть превращалась в событие, которое воспринималось как часть культурного порядка. В Средневековье этот принцип трансформируется, но сохраняется как идея: насилие может быть переживаемым, но контролируемым.

Появление ранних турниров и практика melee

Первые рыцарские турниры появляются в Северной Франции примерно в XI веке. Это были вовсе не одиночные поединки, которые мы привыкли видеть в позднесредневековой иконографии. Ранний турнир представлял собой melee — групповое вооруженное столкновение, имитирующее реальную битву. В таких состязаниях участвовали десятки, а иногда и сотни рыцарей, объединенных в две стороны; бой проходил на большой территории — иногда между двумя деревнями или даже на площади в несколько километров. Константин Носов в книге «Рыцарские турниры» описывает ранние турниры как настоящие битвы, где стороны сходились в массированном столкновении, и лишь формальное объявление правил отличало их от военных действий; участники melee рисковали жизнью, смертельные случаи были обычным явлением [6]. Носов подчеркивает, что в XII веке турнирная melee в первую очередь служила военной тренировкой, в которой рыцари отрабатывали реальные боевые навыки, используя боевые копья, мечи и щиты; удары наносились в полную силу, столкновения происходили на скорости, и поражение часто приводило к тяжелым травмам [6]. Сходную оценку дает Ричард Кейпер в книге «Chivalry and Violence in Medieval Europe», отмечая, что ранние турниры по сути мало отличались от организованного набега и неоднократно становились объектом запретов со стороны церкви из-за чрезмерной жестокости [4].

Probably Jean or Pasquier Grenier of Tournai / The Battle with the Sagittary and the Conference at Achilles' Tent / ca. 1470–90 | Примерно так выглядели melee сражения в начале истории турниров

Социальная функция ранних турниров

В XI–XIII веках рыцари были социальной группой, чья идентичность строилась вокруг личной военной доблести. Турнир выполнял сразу несколько функций: - Военная подготовка — отработка маневров, ломаной атаки, совместных действий конницы. [6] - Социальная мобильность — победы в турнире приносили богатый выкуп за пленников и покровительство знатных домов. [5][4] - Демонстрация статуса — участие в турнире подтверждало принадлежность к воинской элите. [5]

Барбер и Баркер в книге «Tournaments: Jousts, Chivalry and Pageants in the Middle Ages» подчеркивают, что ранний турнир был опасной схваткой, в которой участники могли погибнуть, а победа приносила значительные материальные выгоды и символический престиж [5].

Пеший поединок на турнире. Ксилография Йоста Аммана из «Книги турниров»[англ.] Георга Рюкснера[нем.], 1578–1579 гг.

Переход от melee к jousts

Начиная с XIII века турниры постепенно изменяются. На это влияли укрепление королевской власти, стремившейся контролировать вооруженные беспорядки, растущее влияние церкви, критически относившейся к бесконтрольному пролитию крови, развитие придворной культуры, заинтересованной в более управляемых формах развлечения, а также появление специализированных доспехов и вооружения [5][4][6]. Постепенно на первый план выходит joust — поединок один на один, проходящий по строгому регламенту. Индивидуальный бой становится логичной реакцией на хаос melee: его легче контролировать административно и морально, он безопаснее с точки зрения масштаба насилия, эстетичнее и гораздо удобнее для восприятия зрителями. Барбер и Баркер отмечают, что отделение joust от группового боя стало важным этапом в превращении турнира в зрелище: в поединке один на один можно было точнее оценить мастерство отдельного рыцаря, а разветвленный набор правил делал бой предсказуемым по структуре и зрелищным по форме [5]. В XIII–XIV веках в jousts появляются турнирные копья с притупленными наконечниками, специальные доспехи с усилением левой стороны корпуса и плеча, деревянные барьеры, разделяющие соперников на скаку, система очков за сломанные копья и удачные удары по щиту или шлему, а также жесткие правила остановки боя при падении или явном преимуществе одного из участников [5][6].

Именно в этой форме мы можем впервые в полной мере говорить о турнире как об agon.

Турнир как переходная форма между насилием и игрой

Йохан Хейзинга в «Homo ludens» рассматривает турнир как пример того, как игра способна ограничивать и структурировать насилие, оставаясь при этом серьезным делом [1]. Он подчеркивает, что игра разворачивается в особых границах времени и пространства и подчиняется фиксированным правилам; турнирная арена именно так и функционирует: это выделенная зона, где разрешено то, что вне ее было бы недопустимо, но при этом каждый шаг участника жестко регламентирован [1]. В этом смысле турнир можно рассматривать как переходную форму между войной и игрой — культурный слой, в котором одни и те же жесты одновременно принадлежат и сфере насилия, и сфере соревнования. Если схематизировать эту динамику, можно выделить три уровня: 1. melee — война, лишь частично ограниченная правилами и выполняющая прежде всего военную и экономическую функции; 2. joust — игра, сохраняющая структуру войны, но подчиненная принципу agon и развернутая в пространстве зрелища; 3. поздний турнир придворной культуры — почти театральное представление, в котором реальное насилие максимально смягчено, а на первый план выходят символика, костюм, ритуал и зрительский эффект [5][6].

Таким образом, исторический путь турнира показывает, как европейское общество постепенно переводило насилие из сферы реального боевого столкновения в сферу символического действия. Турнир становится местом, где физический риск обрамляется эстетикой, где личное мастерство ценится выше грубой силы, а бой превращается в форму культуры и игры, подготавливая почву для последующих, еще более игровых форм переживания насилия.

Album of Tournaments and Parades in Nuremberg / late 16th–mid-17th century

Глава 2. Турнир как игра

Lance Head for the Joust of Peace

Lance Head for the Joust of War

The MET Collection Наконечники для копий для турнира (рис. 1) и для причинения вреда на войне (рис. 2)

2.1. Формальные признаки игры у Хейзинги и их проявление в турнире

В «Homo ludens» Йохан Хейзинга определяет игру как свободное, добровольное действие, происходящее «в установленных границах» пространства и времени и «по определенным правилам» [1]. Эти принципы позволяют рассматривать рыцарский турнир как формальную игровую структуру. Турнир обладает всеми базовыми характеристиками игры, описанными Хейзингой, и в этом смысле его можно анализировать не только как историческое явление, но как культурный механизм.

Отделенное пространство

Одним из ключевых признаков игры у Хейзинги является то, что она проводится в особом, отделенном пространстве. Он подчеркивает, что игра происходит «в собственных границах пространства», отличных от пространства повседневного мира. Турнир полностью соответствует этому признаку. Турнирный лист — специально выделенная территория, которая подготавливалась заранее: ее ограждали барьерами, расчищали, иногда строили деревянные трибуны и проходы. На лист допускались только участники, оруженосцы, маршалы, герольды и зрители, принадлежащие к определенному кругу. Это пространство не является продолжением повседневности: оно имеет свою внутреннюю логику, порядок, роли, цветовую символику, ритуалы выхода рыцарей, жесты приветствия. Вне листа действуют одни социальные нормы; на листе — нормы игры, разработанные специально для турнира.

Рыцарский турнир. Иллюстрация из «Манесского кодекса», 1300 г.

Отделенное время

Для Хейзинги игра существует также в изолированном времени — «в пределах установленных интервалов». Турнир организовывался заранее: объявлялся день, составлялись списки участников, проводились жеребьевка, церемонии открытия. Дни турнира отличались от обычных: - прекращались повседневные дела, - собирались зрители, - рыцари проходили инспекцию доспехов, - действовали специальные церемониалы (выезд, приветствия, награждение). Это время игры, отделенное от времени войны и времени повседневной жизни. Хейзинга подчеркивает, что игра — это деятельность «вне обычной жизни», и турнир действительно создавал внутри реальности собственный «режим времени».

Правила как ядро игры

Игра, согласно Хейзинге, существует только благодаря строгим правилам. Он пишет, что игра — это действие, которое «следует определенным правилам», принятым всеми участниками добровольно. Турнирные правила подробно реконструированы у Константина Носова в книге «Рыцарские турниры». Он перечисляет следующие основные положения: 1. заранее объявлялся формат боя (количество заездов, тип оружия — копья, щиты); 2. нанесение ударов по коню было запрещено; 3. были запрещены удары ниже пояса, по шее, по тыльной стороне шлема; 4. запрещено продолжать бой после падения — в этот момент маршалы обязаны остановить поединок; удары должны быть «чистыми», то есть произведенными по фронтальной части щита или нагрудника; 5. нарушение ритма заезда (ранний старт, отклонение от линии) считалось серьезным проступком; 6. за нарушение правил назначались санкции — от потери очков до дисквалификации; отказ соблюдать правила трактовался как бесчестие, а не просто ошибка [6].

Эти правила не только ограничивали опасность, но и создавали условия состязания: победа должна была быть результатом мастерства, а не случайности или грубой силы.

Почему правила работают

Хейзинга подчеркивает, что игра существует лишь постольку, поскольку правила принимаются добровольно; игра разрушается, если «предписания нарушаются». Это особенно важно для турнира: его правила не подкреплены современным законодательством — они держатся на рыцарском кодексе чести.

Генрих VIII на турнире в честь рождения его сына Генриха от Екатерины Арагонской. Вестминстерский турнирный свиток Томаса Ризли, 1511 г.

Почему рыцари подчиняются правилам?

Социальная честь важнее результата.

Нарушение правил рассматривалось не просто как технический фол, а как позор, который бросал тень на род, герб, покровителей. Это был удар по социальному статусу, который мог иметь долговременные последствия.

Игра — зеркало рыцарской идентичности.

Турнир считался демонстрацией доблести. Победа любой ценой обесценивала сам смысл турнира. То, что сегодня мы назвали бы «геймплеем», тогда было демонстрацией этики.

Санкции маршалов.

Маршалы турнира могли остановить бой, дисквалифицировать участника или лишить его награды. Хотя формальная власть маршалов была ограничена, их решения поддерживало рыцарское сообщество.

Публичность.

Турнир — открытое зрелище. Любое нарушение видно множеству людей. Публичное осуждение делало нарушение правил социально разрушительным.

Рыцарский поединок на турнире. Ксилография Йоста Аммана из «Книги по искусству», 1599 г.

2.2. Турнир как agon у Роже Кайуа: соревнование, равные условия и дисциплина мастерства

Роже Кайуа, развивая игровую теорию Хейзинги, вводит фундаментальное понятие agon — игры-соревнования, основанные на соперничестве при уравненных шансах. Agon определяется как игра, «где соперники стремятся к превосходству… при равных условиях» [2] и как структура, в которой победа должна быть результатом мастерства, а не удачи или силы обстоятельств.

Равные условия: турнир как искусственно выровненное поле боя

Турнирный поединок создает условия, которые принципиально отличаются от условий реальной битвы. Это выравнивание достигается с помощью: - одинакового типа копий (турнирные копья с безопасными наконечниками), - схожего уровня турнирных доспехов, усиливающих левую сторону корпуса, которая подвергалась ударам, - фиксированной дистанции разъезда, - одинаковой траектории движения, - одинакового количества заездов, - присутствия маршалов, уравнивающих ситуацию и следящих за чистотой ударов [6][5]. Здесь мы видим точное воплощение принципа agon: рыцари не уничтожают друг друга и не пытаются нанести максимальный вред — они демонстрируют превосходство при равных условиях.

Турнир как соревнование, а не драка

В отличие от melee, где целью было «сломать строй соперника», турнир в форме joust не имеет задачи уничтожить или тяжело ранить противника. Как указывает Носов, в позднем средневековье акцент смещается на заработок очков, а не на нанесение урона [6]. Правила предполагают, что: точное попадание в щит приносит очки, сломанное копье приносит еще больше очков, сбивание противника с седла приносит максимальное число очков, удары, наносящие необоснованный вред, запрещены, поединок прекращается сразу после падения соперника, установка барьера исключает возможность боковых, опасных ударов [5][6].

То есть турнир — это не драка и не попытка физически устранить противника, а именно состязание, где существует четкая система подсчета результатов. Это делает его классическим agon — формой культурного соревнования, где важна не агрессия как таковая, а умение контролировать собственное тело и оружие в рамках правил.

Соревнование как дисциплина духа и тела

Кайуа подчеркивает, что в agon игрок стремится к победе благодаря упражненности и навыку. В этом смысле турнир совпадает с понятием спорта и дисциплинирующей практики. Рыцари готовились к турнирам заранее: тренировались в владении копьем, отрабатывали выезд, занимались конной подготовкой, улучшали доспехи специально под турнир. Турнир становился формой демонстрации личных усилий, вложенных в тренировку. Это — еще одна грань agon: соревнование как проявление дисциплины тела и характера, а не хаотичной силы. В отличие от войны, где случайности множество — кто первым заметил врага, у кого лучшее вооружение, кто устал, кто оказался окружен, — турнир стремится исключить случайность из уравнения. Он проверяет умение, а не удачу.

Соревнование, имеющее конец и ограниченную цель

Для Кайуа важным элементом agon является то, что соревнование имеет конец и ясный критерий победы. Турнир воплощает этот принцип буквально: он состоит из заранее определенного числа заездов, после каждого из которых судьи фиксируют результаты; победитель определяется по сумме набранных очков, а соперника категорически запрещено преследовать или добивать после остановки боя, что подчеркивает игровой, а не смертельный характер поединка. Таким образом, турнир структурирован так, чтобы у него было начало, развитие, кульминация и окончание, что делает его полноценной игровой формой.

Безопасность как часть agon: турнир против войны и дуэли

Еще один ключевой аспект: турнир — это замена войны, а не ее продолжение. Война несет смертельный риск, хаос, стратегические цели, территориальные последствия. Дуэль — это личная борьба насмерть за честь. Турнир же: - значительно безопаснее, хотя все еще может закончится серьезными травмами; - не предполагает смерти как желательного исхода; - не требует полной боевой ответственности, которую несет рыцарь на поле битвы; - символически имитирует бой, не превращаясь в него буквально.

В этом смысле турнир — это культурная репетиция войны, где опасность сохраняется, но поставлена в рамки игры. Именно это делает турнир одной из самых чистых форм agon: он сохраняет дух соперничества, но исключает крайние формы разрушения.

Копейный поединок между королём Эдуардом III и Жаном де Бомоном (1342). Миниатюра из «Хроник Фруассара»

2.3 про игру, насилие и «цивилизованный процесс»

В концепции «цивилизованного процесса» Норберта Элиаса ключевым считается постепенное развитие самоконтроля и социальная регуляция агрессии в европейских обществах. Насилие не исчезает, но становится все более опосредованным, символическим и подчиненным культурным нормам поведения. В этом контексте рыцарский турнир оказывается важным звеном: он показывает, как физическое напряжение и агрессивный импульс не устраняются, а переводятся в структурированную форму agon — соревнования по правилам. Турнир не отменяет воинскую природу рыцарства, но помещает ее в рамки зрелища, дисциплины и придворного порядка. Регламентированное игровое насилие становится частью сословной культуры: элита демонстрирует свое мастерство, самоконтроль и честь именно в форме игры, а не стихийной драки. Таким образом, турнир — один из наглядных механизмов преобразования грубой силы в социально приемлемое, контролируемое и эстетизированное действие, отражающий общий вектор европейской культуры к ограничению импульсивного насилия и превращению его в ритуал, подчиненный нормам, статусу и публичной репутации.

В итоге анализ игровых характеристик по Хейзинге, структуры agon у Кайуа и концепции «цивилизованного процесса» Элиаса позволяет рассматривать рыцарский турнир не просто как культурное развлечение или воинскую тренировку, но как особую форму дисциплинированного насилия, преобразованного в игру. Турнир оказывается пространством, где жестокость не устраняется, а регламентируется; где соперничество сохраняет риск, но подчиняется правилам; где сила выражается через мастерство, самоконтроль и соблюдение норм чести. Все это подтверждает сформулированную гипотезу: рыцарский турнир представляет собой игровую систему, в которой война преобразована в культурный ритуал agon — структурированное, символическое соревнование, встроенное в сословный порядок и служащее средством поддержания элитных ценностей. Таким образом, игра не противопоставляется насилию, а становится инструментом его культурного оформления и контролируемого переживания.

Заключение

В работе исследуется феномен рыцарского турнира как культурной формы, преобразующей насилие в игру. На основе исторического материала, концепции игры у Хейзинги, классификации Кайуа и теории цивилизационного процесса Элиаса показано, что турнир представляет собой структурированное соревнование по правилам (agon), встроенное в сословный порядок и выполняющее функции регуляции агрессии, демонстрации статуса и воспроизводства норм рыцарской культуры. Турнир рассматривается как пример того, как европейское общество переводило физическую опасность в символическое, ритуализированное пространство игры.

Современная реконструкция турнира / Jousting at the Golden Gate Renaissance fair, San Francisco, California. Taken 8/27/05 by User: Pretzelpaws

Проведенное исследование позволяет увидеть рыцарский турнир не как простой пережиток военной культуры, но как сложный культурный механизм, в котором насилие преобразуется в игру. Исторический анализ показал, что ранняя форма турнира — хаотичная и опасная melee — постепенно эволюционировала в строго регламентированный joust, являющийся не имитацией боя, а самостоятельной игровой структурой. Именно на этом этапе становятся важными не разрушение и физическое превосходство, а точность, мастерство, самоконтроль и готовность действовать в рамках ограничений.

Теоретический анализ усиливает этот вывод. У Йоханна Хейзинги игра описывается как свободная деятельность, происходящая в собственных границах времени и пространства и подчиненная правилам. Турнир полностью отвечает этим характеристикам: он формирует отдельный «мир игры», куда участник входит добровольно, принимая условия и ограничения. У Роже Кайуа турнир находит свое точное место в категории agon — соревновательной формы игры, основанной на уравнивании условия и демонстрации превосходства благодаря мастерству. Турнир — это не драка, а структурированное соревнование, где соперники стремятся к победе, а не к уничтожению друг друга.

Введение Норберта Элиаса в аналитическую рамку показывает, что турнир является важным элементом «цивилизационного процесса» — постепенного развития самоконтроля и регуляции агрессии в европейской культуре. В этом смысле турнир оказывается переходной формой между реальной войной и игровой символикой: он оставляет возможность опасности, но делает ее социально приемлемой, регулируемой и эстетизированной. Насилие не исчезает, но изменяет свою функцию: оно становится ритуалом, способом поддерживать порядок, демонстрировать статус и воспроизводить нормы поведения элиты.

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается: рыцарский турнир можно рассматривать как институционализированную игровую систему, в которой война преобразована в культурный ритуал agon — форму дисциплинированного, структурированного и социально регулируемого насилия. Турнир объединяет элементы игры, зрелища и символической борьбы, превращая агрессию в механизм поддержания общественного порядка и социальной иерархии.

Эдмунд Блэр Лейтон. «Побеждённый», 1884 г.

Хотя данная работа ограничивается анализом турнира как игровой формы, тема насилия в культуре открывает множество направлений для дальнейшего изучения. Перспективным представляется сравнение рыцарских турниров с античными гладиаторскими боями, которые представляли собой другую модель ритуализированного насилия и имели иные социальные функции. Не менее интересным может быть сопоставление турниров с современными формами игрового переживания насилия: компьютерными играми, киберспортом, спортивными единоборствами. В этих практиках агрессия еще дальше отделена от реальности, превращаясь в чистую симуляцию или состязание, продолжая линию «окультуривания», начатую в Средневековье.

Каждое из этих направлений могло бы создать отдельное, объемное исследование. Однако в рамках данного проекта было важно сосредоточиться на том, как рыцарский турнир стал моделью дисциплинированного, символического насилия и почему его можно понимать как игровую форму в философском и культурологическом смысле.

Хёйзинга Й., пер. Дмитрий Сильвестров Homo ludens. Человек играющий. М.: Азбука, 2022.

Кайуа Р., пер. Сергей Зенкин Игры и Люди. М.: АСТ, 2022.

Elias N. The Civilizing Process: Power & civility. Urizen Books, 1978.

Kaeuper, R., Chivalry and Violence in Medieval Europe (Oxford, 2001; online edn, Oxford Academic, 3 Oct. 2011)

Richard W. Barber, Juliet Barker, Juliet R. V. Barker Tournaments: Jousts, Chivalry, and Pageants in the Middle Ages. Boydell Press, 2000.

Носов К. С. Рыцарские турниры. М.: 2002.

The MET Art Collection // metmuseum URL: https://www.metmuseum.org/art/collection (дата обращения: 18.11.25).

Эдмунд Лейтон. Sotheby’s, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28405333

Авторство: Йост Амман. http://www.bassenge.com/, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7887995

Авторство: Thomas Wriothesley. College of Arms, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57947435

Авторство: Internet Archive Book Images. https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14565384937/Source book page: https://archive.org/stream/kunstbuchlindari00amma/kunstbuchlindari00amma

page/n241/mode/1up, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43581465

Авторство: Internet Archive Book Images. https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14565384937/Source book page: https://archive.org/stream/kunstbuchlindari00amma/kunstbuchlindari00ammapage/n241/mode/1up, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43581465

CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=642465

Хёйзинга Й., пер. Дмитрий Сильвестров Homo ludens. Человек играющий. М.: Азбука, 2022.

Richard W. Barber, Juliet Barker, Juliet R. V. Barker Tournaments: Jousts, Chivalry, and Pageants in the Middle Ages. Boydell Press, 2000.