Культура сундука: интервью со Светланой Куницыной

Светлана Куницына (телеведущая, искусствовед, модель Славы Зайцева, журналист, создатель авторских программ «Искусство Высокой Моды» и «Шинель #5») рассказала Архиву российской моды о своем профессиональном пути в 1980-е и 1990-е: про опыт работы в Доме моделей на Кузнецком мосту, организацию экспериментальных показов и про свои телевизионные проекты.

Отдельное внимание в разговоре было уделено парадоксам модной индустрии в СССР и постсоветской России, поиску собственного языка модной критики, феномену «культуры сундука» и историям, связанным с личными вещами и гардеробом.

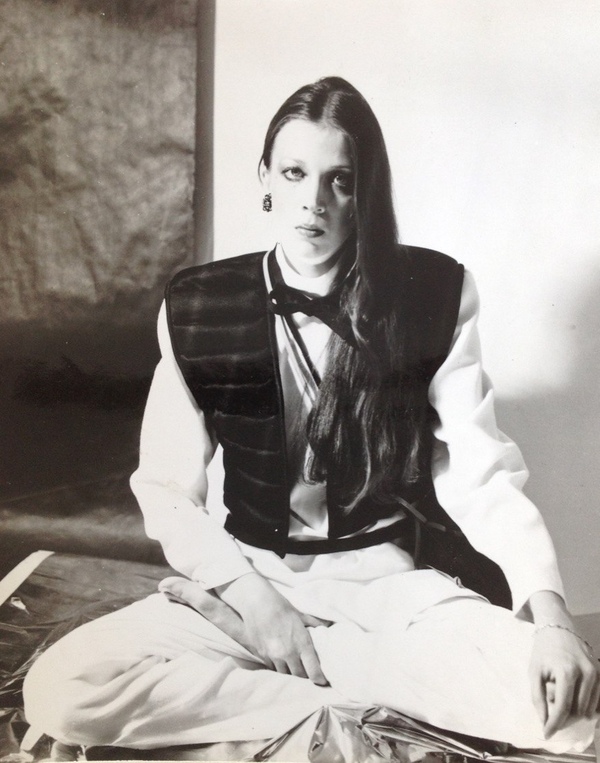

Из личного архива Светланы Куницыной

Людмила Алябьева (далее — Людмила): Светлана, здравствуйте! Почему все-таки мода? Как вы в ней оказались. Может, кто-то в семье был с ней связан? Кто были ваши проводники «модных смыслов»?

Светлана Куницына (далее — Светлана): Помню, я рассказывала Мише Бастеру [Прим. АРМ: советский художник и дизайнер, российский исследователь андеграундной советской культуры, автор книги «Перестройка моды»], что была антагонистом моды. Родители — «постоттепельные модники»: танцевали в ресторанах, ходили на итальянское кино, соответствующе одевались и почему-то решили, что я у них как кукла — и меня тоже можно вовлечь в это. Мне это страшно не нравилось, да и в детсаду реагировали мгновенно: яркое платье, капроновые колготки, белые ботинки — и одна девочка даже бросила на новое платье кусок мяса «в знак протеста». Я ненавидела все это и старалась одеваться скромно, так как воспитательницы ругали: «В белой шубке с горки нельзя!» Детская травма, одним словом. Если бы тогда мне сказали, что займусь модой, — ни за что бы не поверила.

Мода приключилась случайно: я поступила в МГУ на истфак, на отделение теории и истории искусства. Выбрала это направление, потому что оно было максимально далеко от «действительности»: вместо партийной литературы, как на журфаке (куда меня рекомендовали), я решила пять лет смотреть на слайды. Не думала, что когда-нибудь увижу оригиналы живьем. Это были безмятежные годы, за которые я очень благодарна и счастлива, они отдалили меня от всего остального.

Витрины с манекенами в Доме Моделей на Кузнецком Мосту. Источник: Blueprint

Потом попалась книга Камиллы Грей о русском авангарде на английском [Прим. АРМ: «Русский эксперимент в искусстве, 1863–1922» — книга Камиллы Грей, британского искусствоведа и историка искусства]. Тогда тема была непопулярной: первую выставку в Пушкинском, кажется, сделали лишь в середине 1980-х — вынули из запасников то, что никто не видел (кроме сотрудников). Меня зацепил не столько авангардный костюм, сколько дизайн — выдающийся, как мне казалось, как и амбиции этих художников: изменить не только среду (которой тогда почти не было), но и человека, чтобы он воспринимал и любил их дизайн. Я подумала: это настоящие «ренессансные» художники. Захотелось понять, откуда такая грандиозная амбиция, и я начала эту тему изучать.

Страницы из книги Gray Camilla. The Russian Experiment in Art: 1863—1922 New York, 1970

В это время кто-то из знакомых сказал: в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком Мосту ищут младшего искусствоведа. Я подумала, что как раз «младшая» — и пошла [улыбается].

Познакомилась с главным искусствоведом, Ириной Александровной Андреевой [Прим. АРМ: главный искусствовед Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО, Дом Моделей на Кузнецком мосту) до 1990 г., автор исследований по истории советского костюма и публикаций по проблемам современной моды]. Она произвела неизгладимое впечатление: остроумная, с радикальными взглядами. Не знаю почему, но я ей понравилась, и она взяла меня под крыло. Я ей объяснила, что меня не увлекают изыскания по поводу Серова, Перова и прочих (их сотни), а советская мода почти не изучена. Она согласилась и отметила, что в ОДМО роскошная библиотека. Это правда: журналы Vogue, Harper’s Bazaar — и главное, книги и журналы 1920-1930-х— все, что нужно исследователю моды. Я была окрылена этой возможностью.

Работу предложили «не бей лежачего»: внизу был демонстрационный зал с огромными витринами, которые нужно было менять раз в две недели. Выставляли манекены — страшные, разбитые: их надо было подвязывать, чинить и приодевать так, чтобы прохожие не шарахались, а заходили. Главным источником дохода дома были выкройки и рекомендации — выполненные на очень высоком уровне. Я сама не шью, но уровень был очень достойный — судя по популярности.

Страницы из журнала «Журнал Мод», 1988 лето № 2(172)

Светлана Сальникова (далее Светлана С.): А рекомендации были в виде журналов?

Светлана: Рекомендации выходили брошюрами: на журналы денег не было, но «методички» делали регулярно. Это совпало с расцветом «индпошива» [Прим. АРМ: «Индпошив» — разговорное сокращение от «индивидуальный пошив»; пошив одежды, обуви и т. п. по индивидуальному заказу]: то, что продавалось в магазинах, люди часто не могли носить. Вспоминаю рассказ Пети Мамонова [Прим. АРМ: советский и российский рок-музыкант]: прилетел во Владивосток, багаж задержался, в местном магазине купил костюм, в котором ни одна деталь не совпадала: воротник и прочее — все расходилось. Потом жалел, что не взял несколько: идеальный сценический образ.

Но обычным гражданам подобный «авангард» был ни к чему — им хотелось симметрии и удобства. В этом смысле Дом моделей сыграл просветительскую, вполне достойную роль.

Остальное меня, честно говоря, немного раздражало: периодически я, как младший искусствовед, должна была вести показы и рассказывать людям о несуществующей моде. Какая мода? Я видела журналы — но в реальности это знание оказывалось лишним, неприкладным. Я-то была в привилегированном положении: могла купить вещь после показа, если ее не запускали на фабрику. А людям что делать?

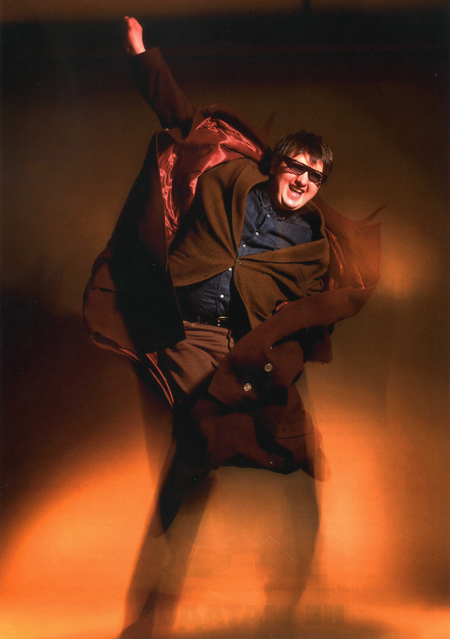

Петр Мамонов. Фотограф Игорь Мухин

Со временем, чтобы самой не скучать и как-то оправдать свое место, я стала превращать показы в почти стендап (тогда такого слова не было) — рассказывала байки, в том числе из истории зарубежной моды. Руководству это не нравилось, но публика реагировала хорошо, и меня оставили одной из ведущих.

Постепенно стала устраивать «продвинутые» показы. Вычитала о легендарном шоу Вивьен Вествуд и Малколма Макларена для Sex Pistols: все разгромили, но при этом показ шел под красивую пластинку Макларена с вариациями на арии из оперы [Прим. АРМ: Показ 1983 года представлял коллекцию «Punkature» весна/лето 1983. Именно этот показ стал отправной точкой для создания альбома Макларена «Fans» (1984), который стал попыткой слияния оперы с R& B 1980-х годов и содержал адаптации произведений из знаменитых опер, таких как «Мадам Баттерфляй» и «Кармен»].

Ползарплаты потратила на эту пластинку на черном рынке, попросила в нашей маленькой аудиобудке переписать. Добавила Билли Айдола и других — попыталась собрать из имеющихся коллекций необычное шоу. Даже Ирина Александровна отнеслась благосклонно: «То, что нужно».

Светлана С.: Это то самое известное шоу с панками?

Светлана: Нет, это было репетицией. Постепенно мне захотелось перемен. Гуляю в ноябре, грустный месяц, думаю: надо менять жизнь. Куда? Я искусствовед — что делать, непонятно. Иду — и вдруг у телефонной будки вижу Артемия Троицкого — тогда известного музыкального критика, мы были знакомы по фестивалям [Прим. АРМ: Троицкий — советский и российский рок-журналист и музыкальный критик. Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР, инди (независимой) и электронной музыки в России]. Говорю: «Вы мне и нужны».

Предложила сделать показ, который запомнится: позвать альтернативных дизайнеров, музыкантов, собрать «другую» публику. Мы зашли в торжественный Дом моделей — Троицкому понравилась идея «безумного шоу» в гнезде советского стиля. Начали подготовку: приходили Пётр Мамонов, Саша Липницкий, Свен Гундлах (группа «Среднерусская возвышенность»), Катя Филиппова, Катя Микульская и другие. У Филипповой была собачка Пузикова — ее тоже «одели» в золотую парчу; собака ее ненавидела и все время чесалась.

Народу пришел лом — по каким каналам разнеслось, не знаю. Я подала это как совместную «разметку» тенденций: молодежь показывает свое, Дом моделей — свое, чтобы сократить разрыв. Ирина Александровна разрешила (не подозревая, во что это выльется). В итоге всем было весело, кроме директрисы и, собственно, Ирины Александровны (потому что она дала на это добро); обе сидели в красных пятнах. Итог — мое увольнение. Зато стало понятно, что мне интересно.

Модели Кати Филипповой из книги Миши Бастера «Перестройка моды», Accent Graphics Communications, 2016

Людмила: И что было дальше?

Светлана: «Карьера» телевизионного журналиста. Когда я вела показы, на один пришла ведущая «Времени» Татьяна Комарова [Прим. АРМ: Татьяна Марковна Комарова (1952-2010) — советский и российский тележурналист, телеведущая, телепродюсер]. Ей понравилось, и она предложила рубрику «Мода и погода» в рамках «Времени»: на улице спрашивать людей, почему они так оделись. Конец 1980-х. Я согласилась — это был вызов. В первом выпуске на улице поправляла молодому человеку шарфик: «Вот итальянский способ, а вот парижский». Все было непринужденно. Рубрика выходила раз в неделю, и продержалась несколько месяцев.

Потом я вышла замуж за Троицкого и воспользовалась личными связями [улыбается]: он как раз запускал новое российское телевидение на РТР. Сказал: «Сделай передачу о моде». Я решила продолжить ироничную линию — в 90-е, когда у многих не было и [нормальной] еды, хотелось не расстраивать людей. Нужна была развлекательная, даже саркастическая программа. Назвала программу «Искусство высокой моды» — из названия ничего не следует, и в этом была ирония [смеется].

Я переодевалась: то «Светлана Аркадьевна-ученая», то «Светлана Аркадьевна-пионер». Делали с Петлюрой и дизайнером Сергеем Черновым: люди выходили с колбами и перегонными аппаратами, все шумело жидкостями — на фоне довольно устрашающих костюмов. Передача шла около года, нерегулярно — как готова, так и выходила. Скептически к ней отношусь, но считаю достижением, что стала, по словам группы НОМ («Неформальное объединение молодежи», «Н.О.М.»), своего рода «крестной матерью» их видеоклипов: у них была песня «Нина, голова болит». Под эту песню я сделала нарезку показов западных дизайнеров. Получилось так смешно, что музыканты решили: «А чем мы хуже?» — и стали снимать клипы на свои песни.

Катя Микульская (Мосина). Костюм из коллекции Viva la Revolution, 1988 Фото: Андрей Безукладников. Источник: Артгид

Потом российское телевидение быстро «огосударствилось» — работать стало довольно несвободно (примерно 1992-1993). В 1998 году указ Ельцина фактически закрыл свободу провинциальных телекомпаний, где говорили с людьми нормальным языком. Перемены были ощутимы.

Я начала довольно много путешествовать: в 1993 году отменили выездную визу, и многие этим воспользовались. Леонид Парфёнов запустил на НТВ «Намедни» и позвал меня обозревать моду — тогда это было в новинку. Бюджета на поездки не было, но приходили хорошие видеопотоки от агентств, где мода выглядела зрелищно.

Людмила: Про российских дизайнеров тоже рассказывали?

Светлана: Да, одним из первых сюжетов стала «ссора» Зайцева и Юдашкина почти по тексту Гоголя — «повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Светлана С.: Вас после этого пускали на показы?

Светлана: С Зайцевым у меня не было ссор: параллельно с Домом моделей я у него работала манекенщицей. Он не мог подобрать одной девушке пару по росту — увидел меня без каблуков и позвал «поманекенить». Мы подружились. Он мог называть меня «кастрюля» — я не обижалась, знала, что по-доброму. Он был невероятно работоспособным и внимательным, с фотографической памятью; многому меня научил, в том числе лучшему мейкапу — я потом пользовалась им для стендапов. Считаю его выдающимся: в удушающей системе он, никого не расталкивая, сделал блестящую карьеру. Моделью подрабатывала и потому, что он позвал, и потому, что это было престижно — «манекенщица».

Людмила: В Доме моделей ничего не говорили? Не звали делать то же самое?

Светлана: Нет. Ирина Александровна считала: «Это мой кадр, ходить не будет — будет делом заниматься: наряжать витрины или вести показы». С ее точки зрения это престижнее, чем «ходить».

Людмила: Про Зайцева и Юдашкина сюжет был. А еще про кого из российских дизайнеров? Это середина 1990-х?

Светлана: Да, был про Алексея Грекова: у него была попытка сделать промышленную моду, прет-а-порте для четкой аудитории — финансистов и бизнесменов.

Из личного архива Светланы Куницыной

Светлана С. А как вы следили за отечественной модой?

Светлана: Не теряла связи с людьми, с которыми подружилась после моего финального шоу в Доме моделей. Дружила с Бруно Бирманисом, ездила на его ассамблеи с Артемием и съемочными группами [Прим. АРМ: «Ассамблея неукрощенной моды» проходила под кураторством латвийского дизайнера Бруно Бирманиса. Мероприятие проводилось в Риге с 1990 по 1999 год и стало первым крупным событием в Восточной Европе, посвященным авангардной моде].

Путешествовала, познакомилась с альтернативными дизайнерами в Великобритании, Нидерландах, Италии. Привозила Red or Dead, Эндрю Логана, коллекцию Зандры Роудс; из Нидерландов — Александра ван Слоббе, который скрупулезно восстанавливал «нью-луковские» жакеты и блузы, создавая свои вещи из шелков и тканей с барахолок. Более того, через агентства всегда был доступ ко всем показам.

НТВ закупило программу «Планета моды» (Planet Fashion, около 20 минут каждый выпуск). Мне предложили подработку: переводить и читать за кадром. Интервью переписывать было нельзя, а текст — да, главное попасть в тайминг. Работа голосом мне нравилась: не надо переодеваться и краситься, можно пошутить, и, может быть, не заметят.

Читайте другие материалы «Архива российской моды», связанные с «Неукрощенной неделей моды»

Потом дирекция НТВ предложила сделать собственную программу — «Шинель #5». Сергей Шутов (художник) сделал прекрасную заставку. Первые выпуски были сырыми, потом все «поехало»: передача получилась ироничной.

Людмила: О чем она была? Что она из себя представляла?

Светлана: Тематической, героями могли быть вовсе не дизайнеры. Например, «водка и мода»: про гранты молодым дизайнерам (Smirnoff Fashion Award). Или «мода в тюрьме»: тогда в Россию приехал прогрессивный французский Vogue и решил снимать одежду на заключенных — прямо за решеткой. Сначала идея оттолкнула, но, проведя три дня рядом с тюрьмой в Иванове, поняла: там любое событие — как прилетевший голубь — уже радость. Тема расширилась до «моды и свободы»: на эту тему говорили разные люди. Начальник тюрьмы сказал: «А вы думаете, мы свободнее, чем они?» Вышел не совсем «модный» репортаж, а что-то более интересное. В том же Иванове, когда ожила ткацкая фабрика и выпустила постельное белье «Камасутра», это стало поводом для выпуска «секс и мода».

Людмила: Посещение показов и презентаций было частью вашей повседневной повестки?

Светлана: Да, началось еще в Доме моделей. Старшие искусствоведы иногда заболевали или не хотели ехать в командировки — отправляли меня. В Киров — на меховую фабрику: рассказать о тенденциях, показать слайды, «взбодрить» людей. Летала и в Тюменскую область: ледяные равнины, нефтяные факелы. Прилетала — ни одной женщины, одни мужчины; со мной при этом отправили шесть манекенщиц.

Людмила: А зачем все это?

Светлана: Развлекаться — у моды есть такая функция. Поездки сильно меня «перелопатили». В Тюменской области у рабочих не было защитных костюмов: свитера, натянутые на лица, были изъедены химией. В Кировской области я привезла коллегам «к чаю» обычные шоколадные конфеты — мне сказали: «Какое счастье, мы их не видели полгода» (конец 1980-х). Это сильно меня встряхнуло: «Зачем вообще вся эта мода? Чего я добиваюсь? Каких высот?»

Людмила: У многих наших собеседников похожее чувство: делали-делали, но зачем, и что вышло? Будто индустрии так и не случилось.

Светлана: У меня есть непопулярная теория: нации талантливы в разном. Российская культура — про абстрактное мышление: айтишники, инженеры. А дизайн пространства — «новая» для нас область. Долгое время это была «культура сундука»: людей могли продать вместе с деревней — не было стимула обживаться и учить этому детей. В советское время — те же переезды, подневольность, пропуска. Что не строим — получается ранний феодализм.

Из личного архива Светланы Куницыной

Светлана С.: Обратимся к ощущению свободы. Говорят, 1990-е были в этом смысле заметно свободнее 2000–2010-х. Было у вас такое ощущение?

Светлана: Абсолютно; все было любительским, без жестких экономических и административных рамок.

Людмила: Вы писали тексты?

Светлана: Да, но больше в разговорном жанре: несколько лет каждую неделю давала комментарии о стиле жизни на BBC — удобно, сидишь у микрофона, ничего с собой делать не надо. Писала и в журналы: печаталась в Cosmopolitan, «ОМе», «Птюче» и др.

Людмила: В те годы формировалась модная журналистика. Нашелся ли язык, на котором получалось говорить о моде?

Светлана: Изоляция закончилась, и прежним русским языком некоторые явления было уже не описать — язык стал более международным. К глянцу у меня скепсис: считаю его аналогом Общесоюзного Дома моделей для масс — лакировка действительности и отвлечение. Плохого в этом нет, но это особый жанр.

Людмила: Любопытно вы заметили, что глянец и Дом моделей похожи: индустрия образов.

Людмила: Вас тянет к иронии, а глянец шуток не любит. Как вы справлялись?

Светлана: Был феномен «джинсы» [Прим. АРМ: «джинса» — журналистский сленговый термин, означает рекламные и пиар-материалы, публикуемые без соответствующей пометки]. Иногда рекламная служба НТВ подкидывала «джинсу». Что делать? Обыгрывать смешно, чтобы человек улыбнулся и увидел непривычный взгляд. Ирония многое спасает: многие увидели «джинсу» в некоторых моих сюжетах.

Светлана С.: В альтернативных журналах по-другому? Было ощущение, что они ближе к своей аудитории? Или это тоже миф?

Светлана: У «альтернативных» журналов была более четкая целевая аудитория, не такая размытая. Это были ребята из тех же клубов, многих они знали лично. Писать для человека, чью реакцию представляешь, легче. Для глянца я мысленно адресовала текст умному приятелю с чувством юмора — так удавалось не обидеть и не льстить.

Материал о фэшн-журналистах в журнале «ОМ», октябрь–ноябрь 1996

Людмила: Обратимся к вашему гардеробу: из чего он складывался? Были ли в нем альтернативные дизайнеры? Перепадали ли вам модели в ОДМО?

Светлана: В Доме моделей мне «перепадали» вещи, но по общепризнанному мнению я выбирала какой-то отстой: вкус «испортили журналы» — выискивала Вивьен Вествуд, Йодзи Ямамото и прочих «других». Не люблю тратить много на одежду и плохо отношусь к fast fashion, поэтому выход — секонд-хенд и винтаж. В Лондоне полно таких магазинов: недавно купила тренчкот Margiela за 10 фунтов — настоящий и не затертый, не изъеденный молью. Я консерватор: вещь как картина — если она «твоя», не снимешь лишь потому, что вышла из моды. У меня до сих пор висит выдающееся пальто Жан-Поля Готье, подаренное самим дизайнером, — я уверена, выйду сейчас в нем в аэропорту Нью-Йорка, оглянутся (из-за пальто).

Людмила: Когда он его подарил?

Светлана: Мы познакомились в Париже, меня представили как «альтернативного журналиста», он хотел приехать в Россию — и сделал широкий жест: подарил пальто.

Светлана С.: Кого-то из российских дизайнеров можете отметить?

Светлана: Одно время Ольга Солдатова делала очень симпатичные вещи: мозаики, дух 1930-х, шапочки «правильные», плащи с принтами. В общем, вот она, и еще Лена Супрун.

Людмила: Кто-то еще дарил знаковые вещи?

Светлана: Да. Джаспер Конран [Прим. АРМ: британский дизайнер, создатель коллекций женской и мужской одежды, а также аксессуаров, обуви, сумок и украшений класса люкс] дарил пальто — причем не свое, а Джона Гальяно, с которым они состояли в дружеских отношениях. К сожалению, многие вещи сгорели: был пожар на даче (я там хранила вещи). Переживаемо. Сейчас налегке — могу собрать пару чемоданов, и уехать. Вот вам снова «культура сундука».

Проект «Архив российской моды» — это исследовательский проект, созданный в Аспирантуре Школы дизайна НИУ ВШЭ, которая объединяет исследовательскую деятельность и практику в сфере социокультурного проектирования.

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды.