Космическая утопия: визуальный язык советской космизации

Рубрикатор

Введение. Ключевой вопрос и гипотеза

Советская космизация: визуальная программа (плакат, архитектура, кино)

Приёмы создания «утопического» образа в советской визуальной повестке

Павильоны, музеи и монументы: архитектура космизации

Кино как лаборатория образа: от «Аэлиты» до «Планеты бурь»

Постсоветская и современная интерпретация: от ностальгии к критике и новым мифологиям

Заключение

Введение

Ключевой вопрос: каким образом визуальные практики советской космизации — живопись, плакатная графика, архитектурно-выставочные формы и киноэстетика — формировали образ «космической утопии», и какие смысловые и визуальные стратегии этой эстетики были переработаны, деконструированы или реинтерпретированы в XXI веке современными художниками, музейными практиками и цифровыми медиа?

Гипотеза: Советская космизация создаёт комплекс визуальных приёмов — образ «космонавта-героя», утилитарно-идеологическую графику, монументальную архитектуру павильонов и кинематографическую мифологизацию — которые в XXI веке выполняют три функции: (1) становятся ресурсом ностальгии и ретро-эстетики; (2) используются в критической рефлексии над идеологией и научной утопией; (3) трансформируются в новые визуальные мифологии в рамках цифровой культуры и институциональных практик (биеннале, арт-проекты, музейные реконструкции). Это исследование показывает, как визуальные коды советской космизации служат одновременно и эстетической моделью прошлого, и «материалом» для современного творческого переосмысления.

Исследование опирается на междисциплинарную методологию: визуальный анализ (формальный разбор композиции, цвета, масштаба), историко-культурный контекстуальный подход (сопоставление визуального с политическими программами), а также анализ современных художественных практик. В качестве первичных материалов использованы: оригинальные советские плакаты и фотографии, кадры из советских научно-фантастических фильмов, архитектурная фотография павильонов ВДНХ и Музея космонавтики, а также документация современных выставочных проектов.

Советская космизация: визуальная программа (живопись, плакат, архитектура, кино)

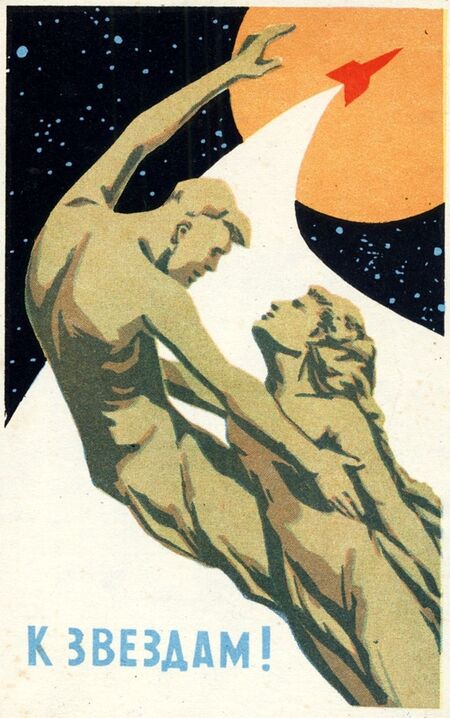

Советская «космизация» — это не только техническая программа освоения космоса, но и масштабная визуальная операция, направленная на создание образа будущего: визуальной утопии, в которой наука, технология и коллективная воля сочетаются в проекте исторического прогресса. В плакатах это выражалось в преувеличенной вертикали (стрелы, ракеты), в фигуре человека-открытия и в лозунговых формулах «к звёздам!».

Борис Окороков. До свидания, Земля! 1970

Графика плакатов опиралась на контрастные цвета, динамичные диагонали и идеализированную фигурацию, которые в совокупности формировали эмоциональную риторику веры в научный прогресс и глобальную миссию СССР. Отдельная ветвь визуальной программы — фотографическая и ретушированная «документация» запусков и космонавтов, использованная как эмоциональный аргумент успеха (есть задокументированные случаи манипуляции изображением в пропагандистских целях).

Эрик Булатов. Брежнев. Советский космос, 1977

Алексей Леонов, Андрей Соколов, «Космические шоферы»

Визуальная культура советской космосферы базировалась на нескольких ключевых эстетических принципах:

1. Экстремальная вертикальность и динамика (ракета как «стрела в будущее»),

2. Световой пафос и сияние (как визуальная метафора коммунистического рассвета),

3. Техно-романтизм (инженер как герой, космонавт как священник будущего),

4. Человекоцентризм (космос осваивается не ради науки, а ради торжества человека).

Космические обложки журнала «Техника — молодёжи», выпуски 1970–1977 гг.

Таир Салахов, «Тебе, человечество!», 1961

«Во имя мира и прогресса!» Художник В. С. Иванов. СССР. 1965 год.

Эти мотивы родились в плакате, архитектуре, наукообразных иллюстрациях, кино и позднесоветском дизайне. Но уже после распада СССР космический миф не исчез — он стал материалом для постсовременной иронии, для цифрового искусства, музейных экспозиций, NFT-проектов, VR-сред. Космос теперь — не государственный проект, а культурная память, большой архив образов, который художники XXI века считывают, переосмысляют, деконструируют или превращают в ретрофутуристский фетиш.

Кино обогащало и проверяло визуальные гипотезы: фильмов-предтеч (типа «Аэлита», 1924) и научно-фантастических работ 1950–1960-х годов использовали костюмы, сценографию и спецэффекты, чтобы моделировать будущий мир. Кинематограф выступал лабораторией образа: через него прокатывались и типологизировались элементы — идеальный космонавт, интерьеры космических станций, знаковые символы будущего, — которые затем проецировались в массовую визуальную культуру.

Приёмы создания «утопического» образа в советской визуальной повестке

Выделю четыре ключевых приёма визуальной транслитерации утопии:

Монументализация масштаба — масштабные композиции плакатов и грандиозные павильоны ВДНХ создавали ощущение исторического размаха; архитектура и транспортные модели спорили за место в образе «великой технологии».

Иконография героя-космонавта — фигура, представляемая как продолжение машины и символа, сочетала в себе черты рабочего, учёного и героя; её изобразительная типология упрощала и усиливала месседж.

Театральность и футуристичность кино-дизайна — кинематографические костюмы и декорации строили «реализуемое фантастическое», где технический объект и эстетический символ порождали мечту о возможном.

Текстуально-визуальная синергия лозунга и образа — краткая слоган-практика неразрывно связывала слово и картинку, создавая репетируемую визуальную формулу утопии.

Павильоны, музеи и монументы: архитектура космизации

Выставочные павильоны ВДНХ и Музей космонавтики в Москве — институциональные узлы визуальной программы. Павильоны представляли не только достижения, но и образ жизни будущего; их архитектура сочетала парадность с научно-технической демонстрацией экспонатов.

Павильон «Космос» (ВДНХ), Москва

Памятник «Покорителям космоса», 1964, архитекторы Колчин и Щуко.

Монумент «Покорителям космоса» (1964) стал воплощением советского пафоса устремлённости вверх: титановая стела, построенная как фиксированная световая диагональ, визуально повторяет след ракеты. Этот приём — совмещение динамики и строгой геометрии — в дальнейшем многократно цитировался в городской среде. Архитектура делала космизацию не только наглядной, но и физически переживаемой: пространство монумента задаёт направление движения тела, а значит — и идеологическое направление взгляда.

Памятник Гагарину, Павла Бондаренко, 1980

Игорь Василевский — Пансионат «Дружба». Ялта, 1983-1985

Отдельного внимания заслуживает позднесоветский архитектурный модернизм 1970–1980-х, который впитал космический визуальный код и усилил его. Пансионат «Дружба» Игоря Василевского (Ялта, 1983–1985) — один из главных примеров того, как космизация перестала быть сугубо пропагандистской, а стала художественной философией. Здание напоминает посадочный модуль или вращающийся космический блок: две огромные радиальные консоли, балансирующие над обрывом, создают эффект невесомости, будто здание зависло над ландшафтом. Конструкция-сателлит, вынесенные коммуникации, концентрические галереи — это архитектура, в которой гравитация будто отменена. Такой подход развивает язык в сторону космического формализма: здание не изображает космос — оно само функционирует как объект возможной внеземной среды.

Виктор Джорбенадзе, Важа Орбеладзе — Дворец торжественных обрядов. Тбилиси, 1980-1984

Другой пример — Дворец бракосочетаний в Тбилиси (1980–1984, Виктор Джорбенадзе, Важа Орбеладзе). Его форма — одновременно органическая и инопланетная. Композиция напоминает гибрид корабля, пещерного храма и биоморфной структуры. Здесь космизация приобретает метафизический характер: архитекторы предлагают образ будущего не через технологический блеск, а через идею «другой цивилизации». Внутренние пространства — со спиралевидными лестницами, мягкими световыми карманами, необычными арками — работают как сценарий ритуального перехода, подобно тому, как в советском искусстве космонавт «переходит» в новое состояние. Это космос, понятый как изменение сознания, а не как инженерное достижение.

Музеи космонавтики и позднесоветские планетарии также работали как лаборатории будущего. Декоративные рельефы, звёздные потолки, алюминиевые элементы интерьера создавали ощущение пространства, отделённого от повседневности. Архитектура становилась медиатором между реальным и утопическим, превращая космос в часть городской повседневной культуры.

Кино как лаборатория образа: от «Аэлиты» до «Планеты бурь»

Советское кино формировало космическую утопию быстрее, чем наука успевала её реализовывать. Уже «Аэлита» (1924) использовала конструктивистский язык: геометрические костюмы, острые углы декораций, пластические композиции, напоминающие супрематические иконки, создали первую визуальную модель советского космоса. Это был космос как метафора революции — геометрия будущего, где форма становится политическим заявлением.

Кадр из фильма «Аэлита», 1924

Кадр из фильма «Планета бурь», 1961

Кадр из фильма «Планета бурь», 1961

В 1950–1960-е кино смещает акцент к технологической достоверности: «Небо зовёт», «Планета бурь», «Через тернии к звёздам» вводят макеты кораблей, детализированные приборные панели, световые эффекты, имитирующие научную реальность. Здесь формируется «текстура космоса» — набор визуальных элементов, который будет тиражироваться десятилетиями. При этом эстетика не перестаёт быть идеологической: кадры строятся так, чтобы человек и машина образовывали гармоничную связку, подчеркивая «социалистическую рациональность».

Кадр из фильма «Планета бурь», 1961

Кадр из фильма «Солярис», 1972

Советское кино стало ключевой лабораторией для создания ощущения космического будущего. Если плакат давал лозунг, то кинематограф показывал убедительную материальность этого лозунга — движущиеся механизмы, освещённые поверхности, людей в скафандрах. Эта визуальная убедительность оказалась настолько сильной, что многие элементы киноязыка впоследствии помещались в архитектуру, музейные экспозиции и даже массовый дизайн.

Постсоветская и современная интерпретация: от ностальгии к критике и новым мифологиям

В XXI веке визуальные коды советской космизации переживают множественные реинтерпретации. С одной стороны — коммерческая ностальгия и ретро-эстетика (фестивали, мерч, коллекционные аукционы плакатов). С другой стороны — критические и концептуальные проекты, которые рассматривают космизм как философско-эстетический ресурс (например, выставки и коллективные исследования по русскому космизму и проектам типа «Institute of the Cosmos»).

Anton Vidokle, Immortality and Resurrection for All! , 2017

Инсталляция «Ruler of the Stars» — Елена и Виктор Воробьёвы

Установлена как часть выставки Cosmism: Images From A Future Gathering в Stedelijk Museum (Амстердам)

Alexey Ulko, Un champe methodologique, 2010

Современные художники используют образы космизации как инструмент рефлексии: для исследования исторической амбивалентности научно-утопического дискурса, технологии производства мифа и отношения общества к науке. Эти реинтерпретации часто перетекают в цифровую среду — AR/VR-инсталляции, NFT-практики и мультимедийные лонгреды, где советская эстетика становится сырьём для создания новых, гибридных мифологий.

Заключение. Что значит «космическая утопия» сегодня?

Советская космическая утопия — сложный визуальный конструкт: одновременно технический проект и эстетическая программа, которая породила устойчивый набор формальных приёмов и символов. В XXI веке эти коды функционируют как культурный ресурс: одни используют их как ретро-стилистику и маркетинг, другие — как объект критики и переосмысления. Важный итог исследования — понимание космической утопии не как единого «наследия», а как динамического визуального архива, который продолжает перерабатываться и служить материалом для новых художественных смыслов. Работы современных художников и институций показывают: миф о космосе остаётся мощной точкой притяжения воображения, но сегодня он ревизуется в ключе исторической ответственности, этики науки и медийной репрезентации.

Лыткин, Владимир В. «Космизм и русская религиозная философия» // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. — 2022. — Т. 47, № 4. — С. 633–641. — DOI: 10.52575/2712-746X-2022-47-4-633-641.

Г-Башкова, Н. В. «Проблема преображения человека в философии русского космизма (В. И. Вернадский, Н. К. Рерих, Е. И. Рерих, К. Э. Циолковский)» // Cosmizm.ru

«Русский космизм в контексте современной философской деятельности» // Intelros. — 2016.

Российская академия космонавтики имени К. Э. Циолковского. «Космическая деятельность в контексте культуры» (сборник / статья). В сб. «Междисциплинарные аспекты космизма».

Smith, Loren R. «In search of a ‘POST’: The rise of Cosmism in contemporary Russian culture» // Critical Legacies in Post-Colonial and Post-Socialist Notions of Place, № 36, 2022. — DOI: 10.17159/2617-3255/2022/n36a19.

Борис Окороков. До свидания, Земля! / фотография, 1970.

Булатов Эрик. Брежнев. Советский космос / живопись, 1977.

Леонов Алексей, Соколов Андрей. Космические шоферы / иллюстрация.

Журнал «Техника — молодёжи». Космические обложки, выпуски 1970–1977 гг.

Салахов Таир. Тебе, человечество! / живопись, 1961.

Иванов В. С. Во имя мира и прогресса! / плакат, СССР, 1965.

Павильон «Космос» (ВДНХ), Москва / архитектурное фото.

Памятник «Покорителям космоса», архитекторы Колчин и Щуко, 1964 / фото.

Памятник Гагарину, Павел Бондаренко, 1980 / фото.

Джорбенадзе Виктор, Орбеладзе Важа — Дворец торжественных обрядов, Тбилиси, 1980–1984 / архитектурное фото.

Василевский Игорь — Пансионат «Дружба», Ялта, 1983–1985 / архитектурное фото.

Кадр из фильма Аэлита, 1924 / кино-кадр.

Кадры из фильма Планета бурь, 1961 (несколько кадров) / кино-кадры.

Кадр из фильма Солярис, 1972 / кино-кадр.