Школа аналитического искусства Павла Филонова.

Рубрикатор: 1. Художник-иследователь Наталья Дабравальскене 2. Биография Павла Николаевича Филонова. 3. Работы Павла Николаевича Филонова. 4. Школа аналитического искусства. 5. Ученики Павла Николаевича Филонова. 6. Давид Бурлюк повесть о Филонове. 7. Вера Александровна Шолпо переписка с П. Н. Филоновым. 8. Последняя выставка Павла Николаевича Филонова. 9. Заключение. 10. Сылка на виртуальный музей.

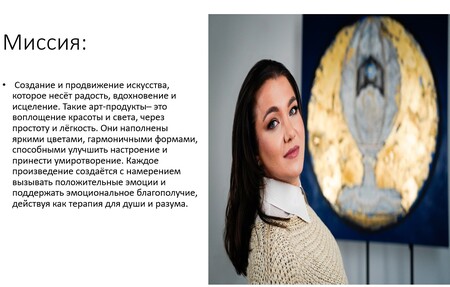

Меня зовут Наталья Дабравальскене. Я — художник и исследователь. Это исследование родилось не из академического интереса, а из внутренней необходимости.

В 2025 году, когда мир кажется расколотым, когда привычные ориентиры выбиты из-под ног, я ищу точки опоры. Мне важно обращаться к тем, кто уже проходил через тьму, кризис, одиночество, идеологическое давление — и при этом сохранял внутреннюю целостность, силу, верность себе.

Выбирая мастерские художников я остановилась на Павле Филонове и его школе — локальной, почти герметичной, но удивительно мощной точке на культурной карте начала XX века. - Мне важно было понять, как выстоять, не разменяв главное. - Как строить творчество на глубине, а не на внешнем эффекте. - Как жить в искусстве, не стремясь к выгоде, а стремясь к истине. Это — попытка установить связь, перекинуть мост между тогда и сейчас, между ними и нами, между их мужеством и нашей потребностью в смысле.

Это исследование — не только о П. Н. Филонове. Это размышление о том, что значит быть художником в предельное время.

Биография Павла Николаевича Филонова.

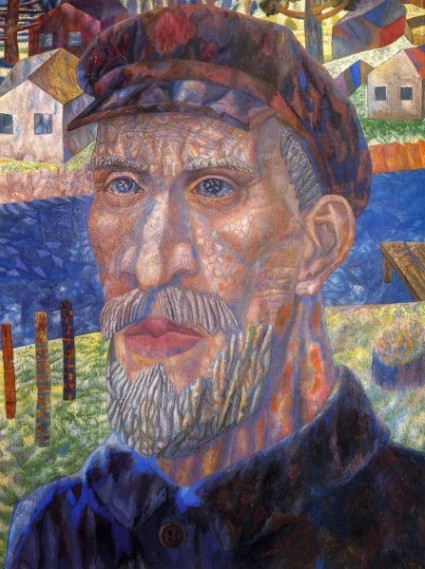

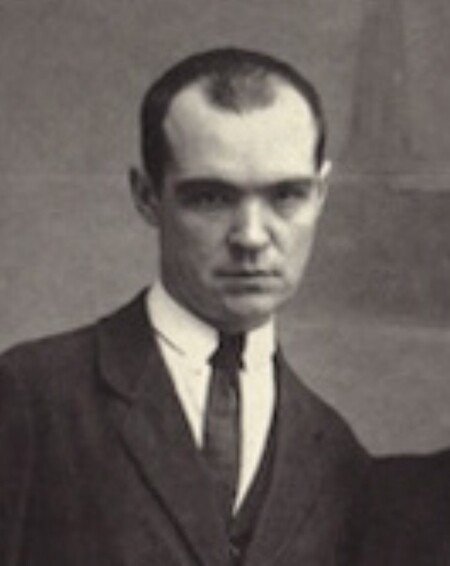

Павел Николаевич Филонов (08.01.1883–03.12.1941) — выдающийся русский художник, поэт и теоретик искусства, основатель уникального направления в живописи — аналитического искусства.

П. Н. Филонов сутками, без перерывов работал над своими картинами. Самым ценным для художника была «могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу». Мастер никогда не гнался за материальными вещами. Напротив, жил он более, чем скромно, скудно питался. Картины же П. Н. Филонов намеренно не хотел продавать, чтобы весь его творческий посыл человечеству остался здесь, на Родине.

Рефлексирующий художник, автодидакт (человек который учится самостоятельно, без формального образования или участия преподавателя), живущий почти Рахметовским (не главный герой из романа Николая Чернышевского 1863 «Что делать?») образом жизни.

Отрекаясь всю жизнь от материального мира, невольно держа вечный пост, Филонов П. Н. душой все более возносился к Богу.

Он называл себя «художником-исследователем» и стремился к глубинному постижению мира через искусство.

Биография: Семья художника не была богатой. Отец — бывший крестьянин, в городе работал извозчиком. Мать зарабатывала тем, что стирала бельё. Но дети в семье росли творческими, все любили петь и танцевать. Маленький Павел обожал рисовать.

Когда мальчику было всего четыре года, отец скончался. В этой тяжелой ситуации детям пришлось рано повзрослеть. Бабушка научила Павла вышивать скатерти для продажи. Вместе с сестрами он танцевал в массовых сценах спектаклей за небольшое вознаграждение.

Уроки Филонову приходилось учить по ночам, но при этом он был прилежным учеником и окончил приходскую школу с отличием.

Чахотка унесла жизни матери и брата художника в 1896 году. Заботу о семье полностью взяла на себя сестра Павла, Александра. К тому времени она вышла замуж за богатого инженера. Александра перевезла все семейство в свой роскошный дом в Петербурге. Супруг сестры обратил внимание на рисунки Павла и определил его на обучение живописи в малярные мастерские. Одновременно начинающий художник стал посещать занятия в Обществе поощрения художеств.

Поступить в Академию художеств Павлу Филонову не удалось. Он был принят в качестве вольного слушателя в 1908 году. Художника преподаватели хвалили за особое старание и отличное знание анатомии. Но постепенно молодой человек стал отходить от академических правил живописи, смело экспериментируя с цветом и формой. Его творчеством стали интересоваться художники-авангардисты. Через два года Филонов покинул Академию и полностью погрузился в работу. Картины высоко оценивались критиками и выставлялись на популярнейших выставках авангарда.

С 1908 года учился в Императорской Академии художеств, но в 1910 году за протестную деятельность был исключён.

В 1910-1920-х годах входил в авангардные круги, но выработал собственную уникальную теорию и практику.

Вдохновленный рассказами о путешествиях академика Льва Дмитриева-Кавказского, он отправился на Волгу, Кавказ, а затем в Иерусалим. У Филонова практически не было денег на поездки, приходилось подрабатывать в пути.

В тридцатые годы переживал тяжёлую экономическую и социальную изоляцию. Скончался П. Н. Филонов в 03.12.1941 году в Ленинграде во время блокады.

Многие картины П. Н. Филонов передал в дар Русскому музею ещё при жизни.

1977 году сестра художника передала собрание его картин в коллекцию Государственного Русского музея.

Работы Павла Николаевича Филонова.

Творчество художника развивалось под воздействием идей символизма и учения Н. Ф. Федорова, новейших открытий в науке, в частности — биологии. Основоположник «аналитического» метода, способного, по мнению художника, передать характер человеческого мышления. Автор символико-философских картин, портретов.

«Пир Королей» 1912 год Павел Николаевич Филонов Русский музей.

После самостоятельной поездки в Италию и Францию появилась знаменитая картина «Пир королей», представленная на выставке в 1913 году.

Картина «Пир королей» П. Н. Филонова входит в цикл «Ввод в мировой расцвет». Работа создана в 1912 году, накануне Первой Мировой войны. Монументальное полотно отражает тяжесть жизни того времени. На картине изображены одиннадцать фигур, сидящих за накрытым столом. Выбор блюд неслучайный и достаточно скромный: фрукты и рыба, возможно, это ритуальная трапеза темных сил. Бокалы наполнены вином или жертвенной кровью. Лица персонажей неприятные, отталкивающие, со звериными оскалами и пустыми холодными глазами.

Художник точно подчеркивает, как сильно власть искажает души людей. Автор вносит дисгармонию в силуэты людей, как будто специально изображая их тела в неправильных пропорциях, создавая угловатые страшные образы.

В нижней части композиции, под столом, автор помещает раба и шута в пресмыкающихся позах. Верный пес тьмы лежит у ног своего хозяина. Некоторые персонажи изображены без одежд, вероятно, так Филонов подчеркивает порочность власти. Кроваво-красные тона, сумрачный свет луны погружают зрителя в атмосферу ужасающей таинственности и надвигающихся трагических событий. Некоторые «короли» скрестили руки на груди как перед прочтением молитвы. Современники художника полагали, что картину можно считать антитезой «Тайной вечери».

Поэт Велимир Хлебников предположил, что эти люди — «мертвецы», а застолье — «пир трупов».

«Пир королей» наглядно демонстрирует принципы «аналитического искусства», согласно которрым картина должна отражать невидимые явления.

Настоящий мастер интуитивно ощущает атмосферу настроения в обществе, а самый смелый — переносит ее на холст.

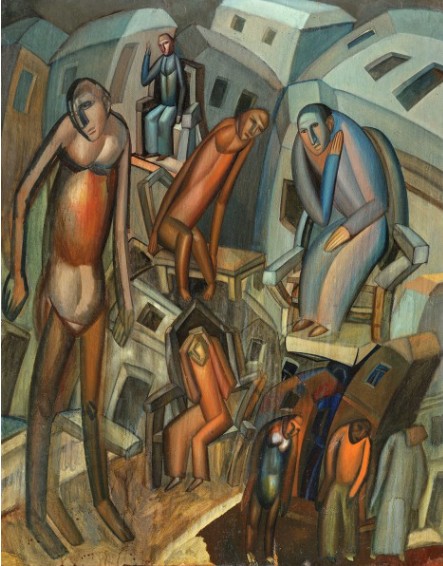

Филонов Павел Николаевич 1911–1914 год https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/filonov_pn/index.php

Крестьянская семья (Святое семейство) 1914 год Павел Николаевич Филонов Холст, масло. 159×128 см Русский музей

Картина «Крестьянская семья» (Святое семейство) написана П. Н. Филоновым в 1914 году. Это полотно вошло в цикл работ «Ввод в мировой расцвет».

В 1905–1907 годах художник совершил паломническую поездку на Святую землю. Из Константинополя на корабле П. Н. Филонов добрался до Старого Афона, затем в Яффу и Иерусалим. Путешествие оказало большое влияние на понимание библейских сюжетов мастером. Для художника текст Евангелия обретает новый живой смысл. Филонов обладал глубокими знаниями иконописи. По пути в Иерусалим он делал копии с икон для монахов и простых паломников.

В этой картине автор отображает свое видение Евангелия. Мария и Иосиф изображены как обычные крестьяне. Облик их абсолютно земной, не возвышенный. - Мужчина возносит руки к небу, выражая покорность и благодарность Божьей воле. - На лице матери отражено явное беспокойство за судьбу посланного ей ребенка. - Композицию дополняют животные: лошадь, собака, петух и курица. Звери символизируют проводников и хранителей пришедшей на землю души. - Поза младенца нетипичная: руки раскинуты как крылья, проникновенный взгляд обращен непосредственно к зрителю и является смысловым центром работы. - Подобно иконе художник обрамляет семейный портрет цветами райского сада. - Яркая палитра задает картине радостное настроение. - Благодать спустилась на грешную землю! Родился Спаситель! - Лицо младенца божественно светится. - Сияющие краски напоминают живопись венецианских художников.

П. Н. Филонов воплощает в картине свое понимание душевной гармонии и древней мудрости, соединяя реальный временный мир и бесконечность.

Филонов Павел Николаевич 1914–1928 год https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/filonov_pn/index.php

В это же время Павел Филонов оформил декорации к произведению «Владимир Маяковский».

В последующие три года художник активно работает и выставляется, иллюстрирует сборники стихов поэтов-футуристов, публикует собственную поэму «Пропевень о проросли мировой».

В 1916 году П. Н. Филонова призвали на фронт, где он также принимал активное участие в революционном движении.

Велемир Хлебников цитирует слова П. Н. Филонова: (Я встретил одного художника и спросил, пойдёт ли он на войну? Он ответил: «Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжёл, что и у войск за пространство».)

Позже художник вернулся к творческой работе и принял участие в масштабной выставке в Зимнем дворце в 1918 году.

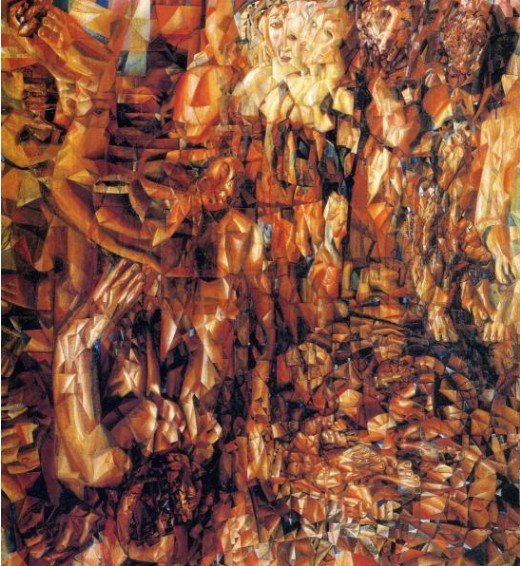

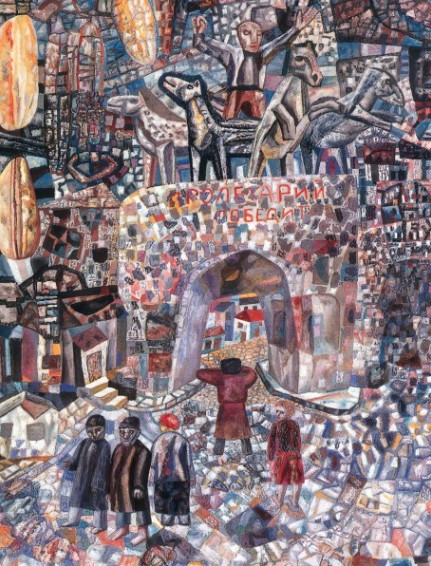

«Формула петроградского пролетариата» 1921 год Холст, масло. 154×117 см Русский музей

Картина «Формула петроградского пролетариата» была написана П. Н. Филоновым в непростой для страны период гражданской войны.

На начальном этапе художник с энтузиазмом воспринял смену режима, считая этот период временем глобальных перемен к лучшему. Он даже принимал активное участие в революционном движении и занимал руководящую должность в Исполнительном комитете. В дальнейшем П. Н. Филонов разочаровался в новой власти. Он не мог принять бюрократические принципы, поглощающие личность человека.

Свою «формулу» движения пролетариата художник высказывает с помощью кисти. Полотно состоит из мозаичных фрагментов, представляющие собой геометрические фигуры, части человеческого тела.

- Центр картины наполнен вертикальными линиями, благодаря которым общая композиция вытягивается вверх. Возникает видимость вихревого столба, куда стягиваются дома, люди. - Некоторые из персонажей попадают в поток целиком, другие только частью своего миропонимания. - По краям работы очерчены круги, напоминающие бурление воды. - В левой части холста небольшие частицы стягиваются в огромную призрачную женскую фигуру. - При долгом просмотре картины образ то вырастает, то становится меньше. - Разные жесты рук в верхнем углу полотна могут указывать на созидание нового мира. - В работе преобладают голубые оттенки, а вовсе не характерный красный цвет пролетариев.

В представлении автора, революция должна привести к светлому будущему. Общество должно дышать прозрачным воздухом свободы. Именно такой атмосферой свежести наполнена картина.

После первого показа «Формула петроградского пролетариата» на выставке, критики охарактеризовали П. Н. Филонова как «не художника маленьких эпизодов, а космических событий».

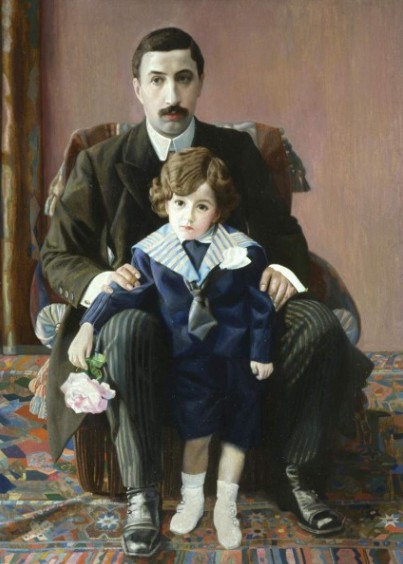

«Семейный портрет» 1924 год Акварель, бумага. 31×51 см Павел Николаевич Филонов Русский музей

Трогательный акварельный «Семейный портрет» написан П. Н. Филоновым в 1924 году. Семейные ценности не были пустым звуком для Филоновых. Художник еще в детстве потерял отца и мать. На протяжении всей жизни он был очень близок со своими сестрами.

- На картине художник изобразил своих сестер с детьми, а также супруга Евдокии Глебовой (Филоновой) Николая Глебова. Именно Евдокия впоследствии стала хранительницей картин Павла Филонова. - Семейство собралось за столом, чтобы отметить светлый праздник Пасхи. Трапеза состоит из куличей, творога, пирогов. - Перед младенцем стоит чаша, что добавляет религиозности сюжету. - Взгляды некоторых персонажей картины обращены в сторону женщины с младенцем на руках. - Фигура матери с ребенком представляет центр композиции работы, что может являться аналогией образа Богородицы.

Своих родственников П. Н. Филонов всегда писал с большой нежностью и любовью. Вспоминаются потрясающие портреты Евдокии Николаевны, Армана Францевича Азибера с сыном.

«Семейный портрет» напоминает фотографии старого альбома, который просматривает автор и вспоминает дружные домашние посиделки и общение с родными людьми.

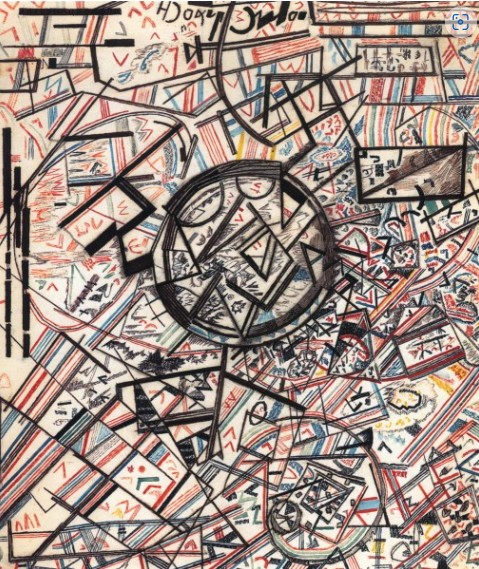

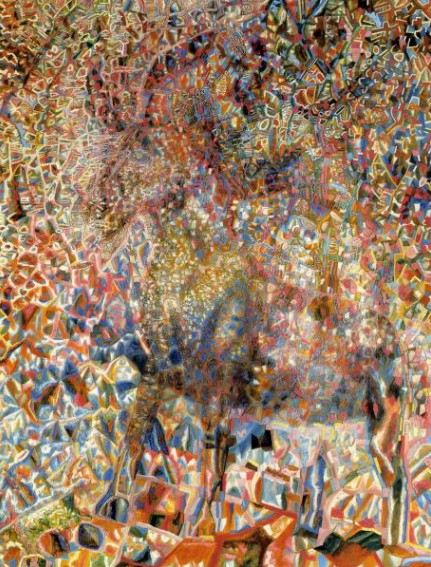

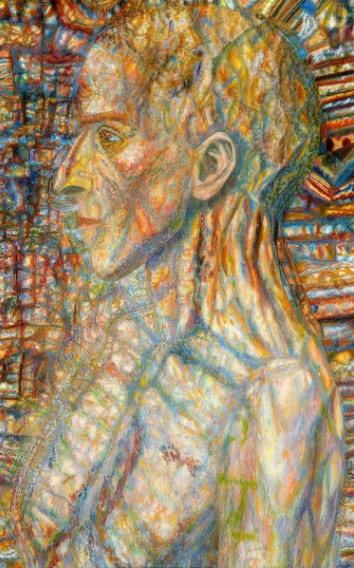

«Формула весны» 1929 год Павел Николаевич Филонов Холст, масло. 250×285 см Русский музей

Эволюция сознания художника от его патологического интереса к смерти, к умиранию и разложению. Через страдание или сострадание идёт очищение жизненной энергии, силы «Мировой расцвет». То что приведёт его в дальнейшем к формулам — «Формула весны» 1929 год.

Атомы соединяются в молекулу, молекула — в существо, существо заполняет все вокруг, начинается жизнь.

Свои работы П. Н. Филонов создавал именно так — от небольшой частицы к явным образам. Художник призывал упорно трудиться над каждым атомом, упорно наполнять цветом всякую точку полотна.

- Картина «Формула весны» напоминает кусочки мозаики, рассыпавшиеся по холсту. При первом взгляде красочные мазки кажутся хаотичными. — Но при тщательном рассмотрении зритель замечает, как небольшие точки и черточки сливаются вместе и образуют предмет, растение, животное. - Из движущейся материи изображения попеременно появляется птица, лягушка, камень, цветок. - Подобно тому как ребенок смотрит в калейдоскоп, где из случайных комбинаций, стеклянных фрагментов вырисовываются прекрасные узоры и цветы. -В работе все частицы находятся в непрерывном движении, олицетворяя пробудившуюся ото сна природу. Многие современные зрители описывают свои чувства и эмоции: «Находится рядом с картиной — это великое счастье.»

- Полотно «дышит» весенними красками. Цвет сочной молодой зелени сменяется желтыми и красными вкраплениями, похожими на цветочный ковер. - В центре картины много голубого пространства, словно небесная лазурь проглядывается сквозь ветви деревьев. Светло-синие линии «протекают» по холсту как весенние ручьи.

Название картины «Формула весны» определяет отношение автора к искусству. В его понимании, художник должен быть исследователем законов, по которым происходят все живые процессы и природные явления. Своей работой П. Н. Филонов выводит собственную «формулу» движущей силы весны. Растительный и животный мир, вода, воздух, кристаллы, камни — все собрано по частицам воедино и подчиняется общему закону бытия.

Вселенная П. Н. Филонова, как и его фантазия, не имеет границ и развивается по собственному ритму.

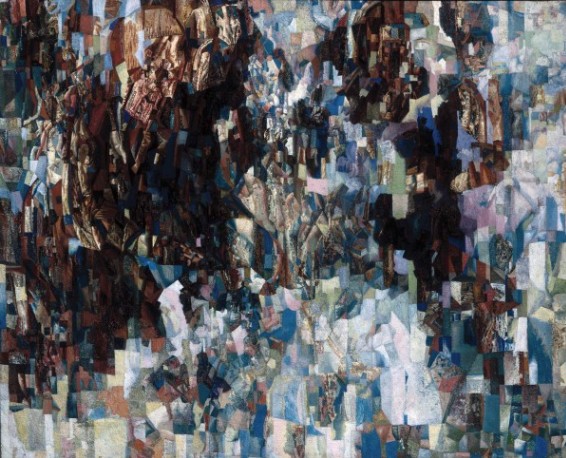

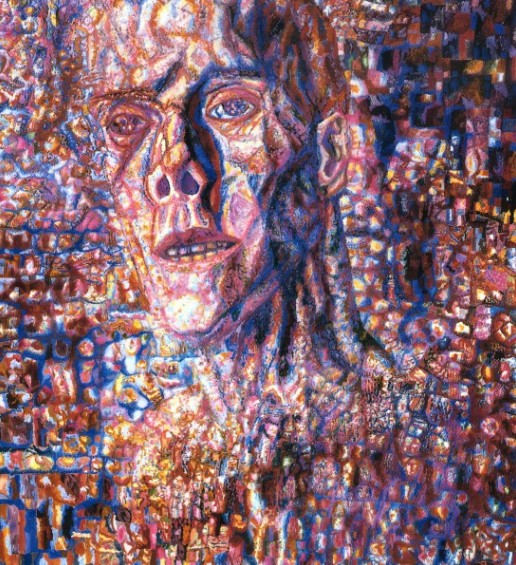

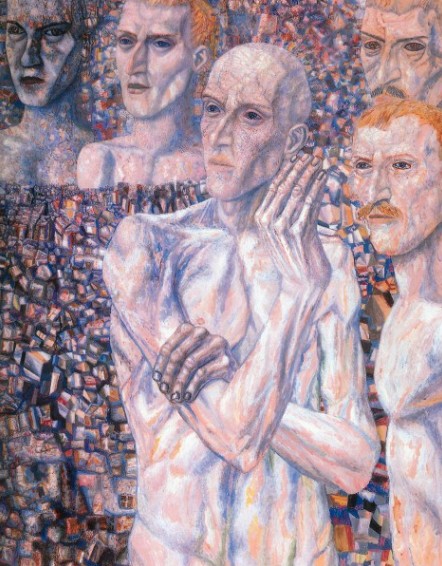

«Первая симфония Шостаковича» 1935 год Павел Николаевич Филонов Холст, масло. 99,8×68 см Третьяковская галерея.

Симфония номер один Д. Д. Шостаковича стала дипломной работой выдающегося выпускника Ленинградской консерватории. Впервые произведение было исполнено Ленинградским филармоническим оркестром в 1926 году.

П. Н. Филонов написал картину «Первая симфония Шостаковича» в 1935 году. Когда работа поступила в собрание Третьяковской галереи, эксперты в начале не могли определить ее название. Только после снятия рамы обнаружилась авторская надпись.

До сих пор остается загадкой, почему П. Н. Филонов выразил своё восхищение гениальной музыкой лишь спустя десять лет после премьеры. Вероятно, он был полностью увлечен своим творчеством. А может в более зрелом возрасте услышанная по радио Симфония по-особенному отозвалась в сердце художника.

- Картина состоит из множества элементов, среди которых возникают лица людей. - Образы размещены на полотне словно элементы нотного стана: некоторые стоят отдельно, некоторые собраны парами, тройками как аккорды. Некоторые головы перевернуты.

Творческие пути знаменитого художника и гениального композитора имеют некоторые сходства. Дмитрий Дмитриевич трепетно относился к своим произведениям, считая каждый звук очень важным. Обладая потрясающим слухом, он мог определить, что «второй скрипач на третьем пульте первых скрипок» сыграл одну неправильную ноту. Так и П. Н. Филонов упорно трудился над каждым атомом своих работ.

И Филонов и Шостакович работали в энергетическом потоке вдохновения практически без остановок. Современники вспоминают, что для написания музыки композитору не нужен был рояль, мелодии звучали в его душе. Возможно это прочувствовал художник, наполнив картину прозрачной синевой и космическим свечением.

Картина стала символом новаторского искусства первой половины двадцатого века.

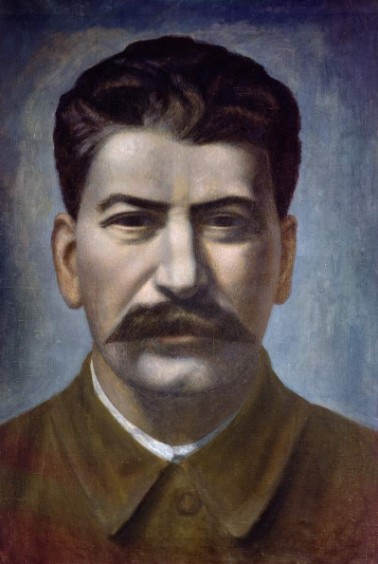

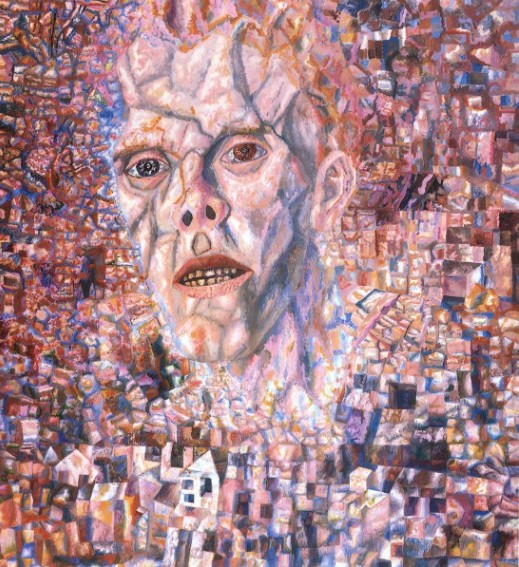

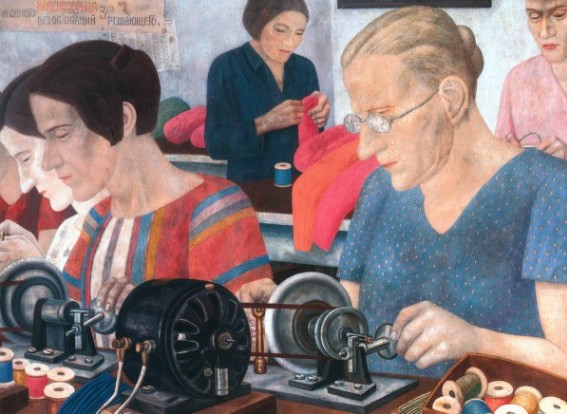

Ударники 1935 год Павел Николаевич Филонов Холст, масло. 82×72 см Русский музей

Ударники — движущая сила любого общества. Люди труда строят города, производят машины, шьют одежду. Многих работников искусства тоже можно отнести к категории передовиков, которые создают культурное и духовное наследие.

Картина «Ударники» была написана в 1935 году.

- На полотне изображены простые открытые лица. Взгляд этих людей бесхитростный и светлый. - Они смотрят вдаль с надеждой и спокойствием. Так могли выглядеть обычные рабочие того времени, грамотные специалисты и передовики производства. - Среди изображенных персонажей можно наблюдать лицо, похожее на автопортрет художника. - Образы ударников представляют собой только «голые» лица, что помогает зрителю сфокусировать все внимание на необыкновенных глазах героев.

К ударникам труда автор относил и «мастеров аналитического искусства», принцип которых заключался в упорной проработке всех элементов произведения.

П. Н. Филонов традиционно наполняет работу голубым цветом.

Труд этих людей тяжелый, но души их светлые и чистые как оттенки небесной лазури.

Художник всегда оставался верен своей теории живописи, изображая человека таким, какой он есть изнутри.

Филонов Павел Николаевич 1930–1936 год https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/filonov_pn/index.php?show=asc&t=0&page=3&ps=20#slide-1

Школа аналитического искусства.

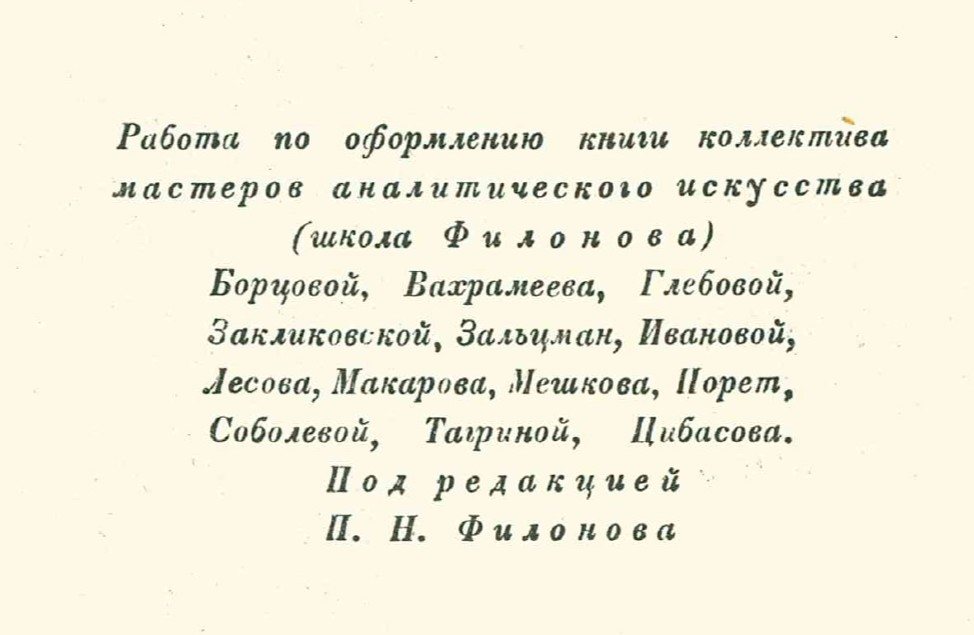

«Мастера аналитического искусства».

С 1912 года Павел Николаевич Филонов развивает свою философию живописи. По его мнению, искусство — это целая вселенная, не ограниченная только цветом и формой. Художник должен быть исследователем. Начиная картину с атома, необходимо наполнять полотно элементами, возникающими из подсознания.

В 1925 году Павел Филонов организует в Ленинграде школу «Мастера аналитического искусства» (МАИ) — уникальное творческое объединение, не имевшее прямых аналогов в искусстве своего времени.

Это была не школа в привычном смысле, а скорее лаборатория, философская мастерская, духовное братство. Участники не назывались учениками, а именно мастерами, что подчеркивало равенство в художественном поиске. Однако авторитет П. Н. Филонова как лидера был непререкаем. Он был строгим, требовательным и почти аскетичным наставником.

П. Н. Филонов никогда не преподавал в академическом стиле. Его педагогика строилась не на лекциях, а на практике, внимательном наблюдении, личном примере и идеологической работе с каждым художником. Он верил, что искусство требует внутреннего очищения, концентрации и самоотречения.

Работа в школе шла ежедневно, по нескольку часов, в атмосфере тишины и глубокой сосредоточенности. Художники трудились над своими произведениями месяцами и даже годами — в соответствии с принципом «сделанности», который П. Н. Филонов считал основой истинного искусства.

Он не позволял спешки, не принимал приблизительности. Каждая точка, каждая линия в работе должна была быть осознана, рождена из внутренней необходимости.

Он писал: «Картина не может быть завершена, пока она не дышит, как живой организм.

Филонов видел в искусстве путь к познанию истины.

- Он считал художника не ремесленником, а исследователем, пророком, медиумом между мирами. - Его любимыми словами были: «исследовать», «прорастить», «проникнуть». - Он был убежден: лишь тот, кто способен отказаться от внешнего — может постичь внутреннюю суть вещей. - Он не терпел манерности, стилизации, формальных эффектов. - В его представлении, художник должен быть как монах — чист, сосредоточен, предан.

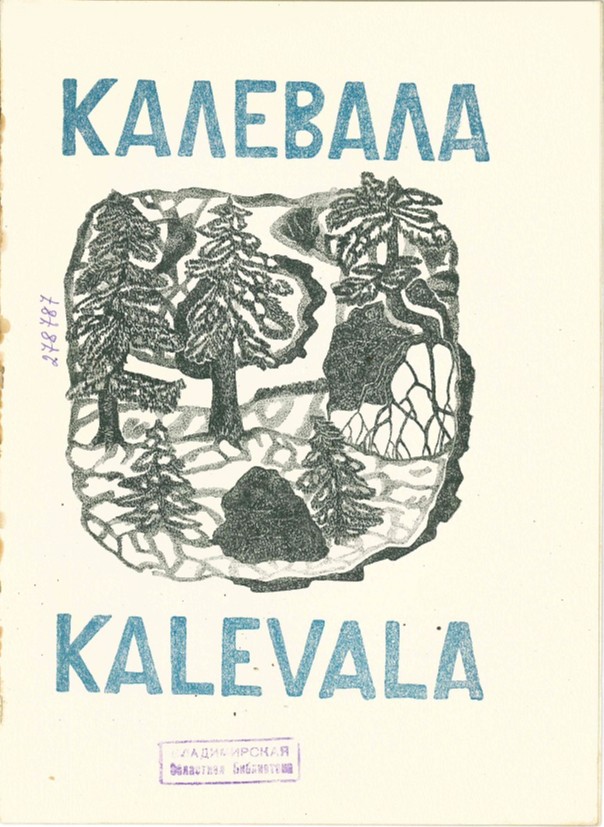

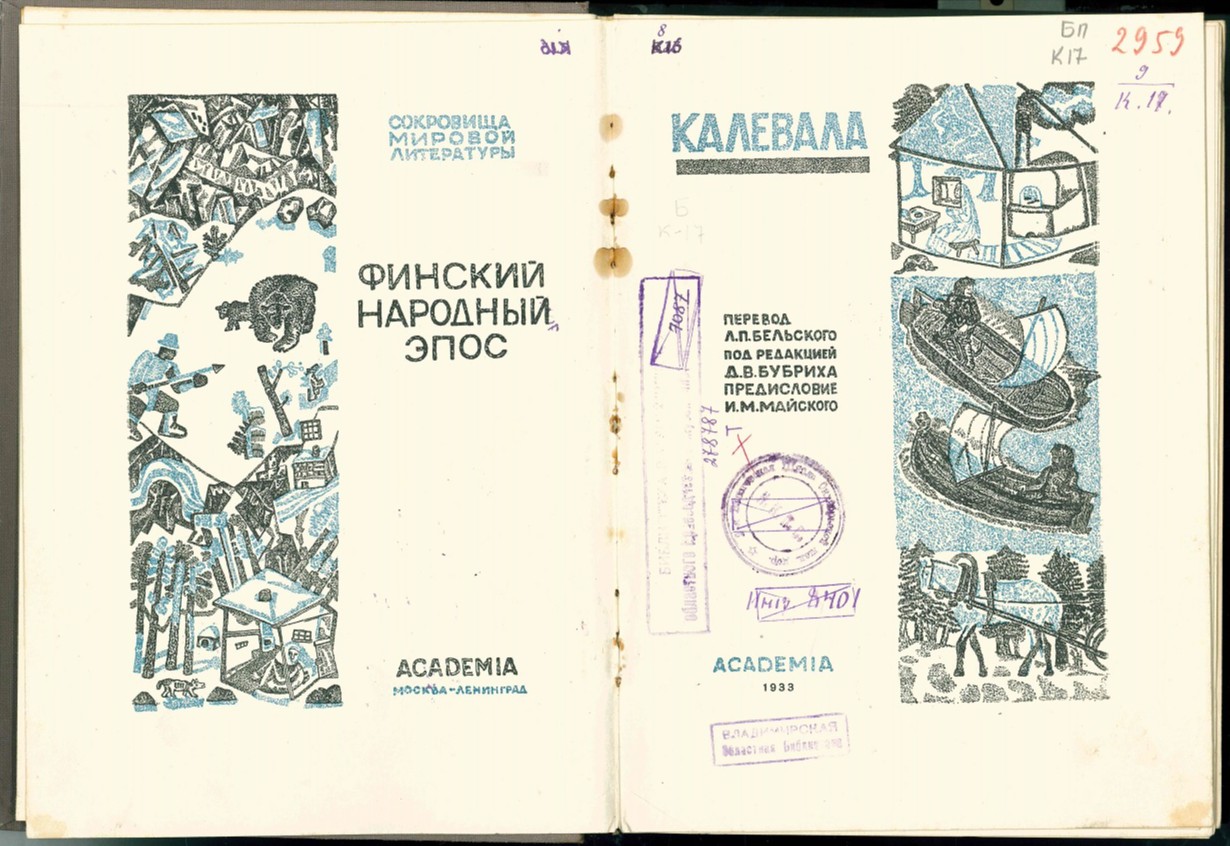

В школе МАИ царила атмосфера идеализма и высокой духовной дисциплины. Вопреки тяжелому времени, художники трудились бесплатно, зачастую голодая, но оставаясь верными П. Н. Филонову и его методу. Работы создавались коллективно, особенно в проектах, таких как иллюстрации к финской поэме «Калевала». При этом каждый сохранял свой голос и чувствительность. https://library.vladimir.ru/iz-fonda-redkix-knig/kalevala-po-filonovski.html

Цель педагогики:

Создать нового художника-мыслителя, который способен воспринимать и воспроизводить мир в предельной глубине.

Филонов П.Н. не столько учил «рисовать», сколько формировал особый тип сознания — целостного, аналитического, сосредоточенного.

П. Н. Филонов старался оберегать школу от внешнего давления и идеологического вмешательства. Он отказался от многих выставок, даже при жизни, если считал, что работы не готовы. Он не продавал свои картины, полагая, что искусство не должно быть товаром. Такой подход сделал его фигурой почти легендарной — и в то же время трагической. Многие ученики были репрессированы, школа подверглась гонениям, а сам П. Н. Филонов умер в блокадном Ленинграде, так и не увидев своего признания.

Тем не менее, школа П. Н. Филонова оставила глубокий след в истории искусства. Это был пример подлинной преданности идее, попытки прожить искусство как духовную практику, а не как карьеру или жанр.

Аналитическое искусство, выросшее в этих стенах, стало не просто методом, но особым способом видеть, чувствовать, быть в мире.

Ученики Павла Николаевича Филонова.

1. Татьяна Николаевна Глебова 2. Алиса Ивановна Порет 3. Павел Зальцман 4. Михаил Петрович Цыбасов 5. Василий Васильевич Купцов 6. София Людвиговна Закликовская

МАИ официально существовала до 1932 года, но фактически продолжала свою деятельность до смерти художника в 1941 году. Через школу прошло около 70 учеников, среди которых были:

Татьяна Глебова (28.03.03.04.1900.1985) — художница, иллюстратор, особенно известна своими книжными графическими работами. https://museumart.ru/collection/tatyana-glebova

Алиса Порет (1880—1971) — художница, сказочница, работавшая в стиле метафизической сказки. https://admarginem.ru/illustrators/poret/

Павел Зальцман (02.01.12.20.1912.1985) -художник и график, занимавшийся синтезом образов и смыслов. https://www.sibreal.org/a/neblagonadyozhnyy-nemets-i-evrey-istoriya-pavla-zaltsmana-uchenika-filonova-stavshego-kazahstanskim-hudozhnikom/32740489.html

Михаил Цыбасов (1904 — 1967) — известный в работах на стыке аналитической и образно-эмоциональной живописи. https://thesketchline.com/authors/mixail-petrovich-cybasov/

Василий Купцов (1899-1935) — точный, педантный в деталях, работавший в духе чистого филоновского принципа «сделанности». https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post500643236/

Закликовская Софья Людвиговна (1899-1975) Активно участвовала в коллективных проектах, в том числе в иллюстрациях к «Калевале». Её рисунки демонстрируют внимательное отношение к ритму, деталям, прорастанию форм — отражая метод «сделанности». https://museumpskov.ru/page/zaklikovskaya

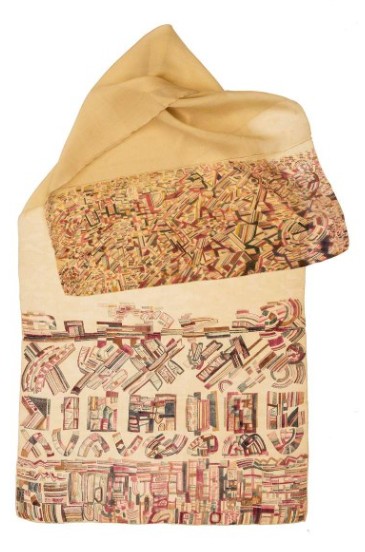

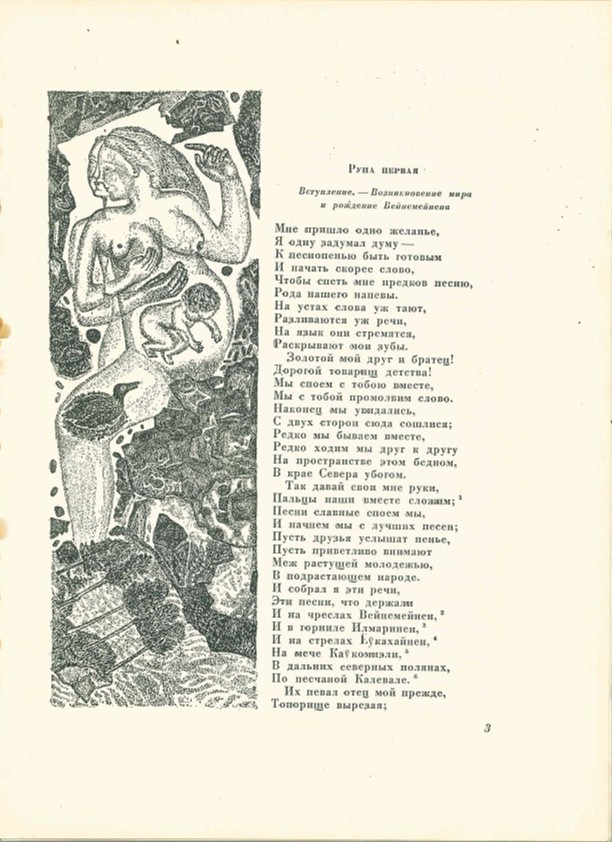

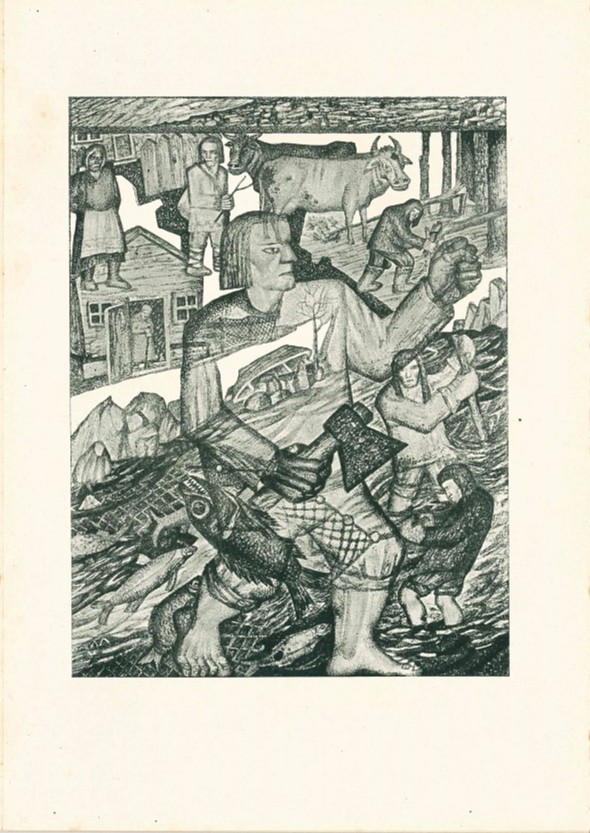

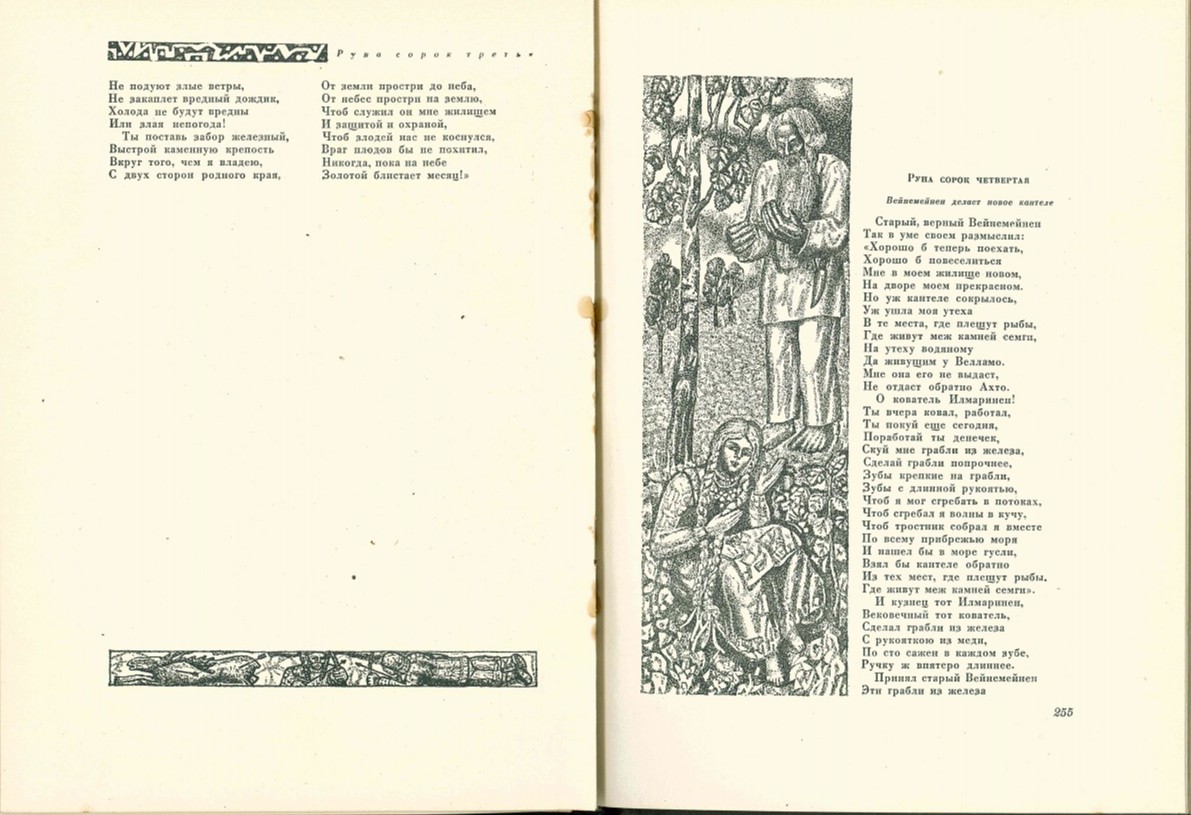

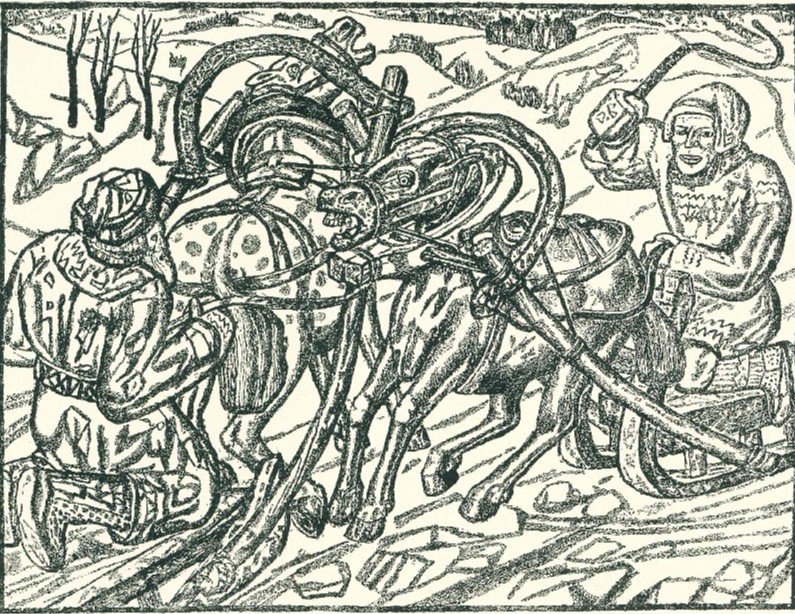

Калевала 1933 год. совместная работа П. Н. Филонова и его учеников

Ученики становились соратниками, участниками общего дела, духовно и художественно сопричастными методу П. Н. Филонова. Их имена долго оставались в тени, но сегодня интерес к ним растёт — как к самостоятельным художникам и как к носителям уникального художественного опыта.

Начиная с 1930 года П. Н. Филонова и его учеников начали обвинять в «непонятности» творчества. Выставки их работ стали отменять.

Давид Бурлюк повесть о Филонове.

Повесть «отца русского футуризма» Давида Бурлюка, написанная в 1921 году в Японии и публиковавшаяся лишь в английском переводе.

1954 г. впервые воспроизводится по архивной рукописи.

Филонов — фамилия её главного героя, реальным прототипом которого выступил тот самый русский и советский авангардный художник, Павел Николаевич Филонов. События этой полумемуарной повести происходят в Санкт-Петербурге в художественной среде 1910-х годов.

Цитаты из повести: — Я враг выставок, на которых десятки художников, сотни картин — это напоминает мне хор, в котором каждый поёт свою арию, не сообразуясь с пением соседа. Выставки не нужны для художника. Творчество, только оно наполняет жизнь содержанием…

— Толпа не нуждается в художниках, толпа способна художника только мучить, толпа — палач творцов, толпа может прожить и без художества…

Филонову для его творчества надо было отрешиться, уйти от жизни, надо было свою комнату превратить в келью, Филонов относился к жизни свысока: он жил только своим искусством, замкнувшись в круг образов, которые владели им и требовали настойчиво через него своего выявления.

— Поймите, — говорил Филонов, — художнику надо бежать от жизни, если он хочет найти себя, если он хочет дать форму своим видениям; жизнь подобна болтливой кумушке, которая подсаживается под бок творящему, хихикает и не прочь толкать под руку.

— Поедемте со мной обедать… в ресторан…

Филонов улыбнулся:

— Для меня это почти невозможно, у меня ведь и желудок непривычен к таким порциям, я ем аскетически, — и он указал на чайник и газету на столе.

Алис слыхала много рассказов об образе жизни, который вёл Филонов, но только теперь она ясно представила себе, какой силой характера должен был обладать человек, чтобы изо дня в день ограничивать себя и удовлетворять только насущное…

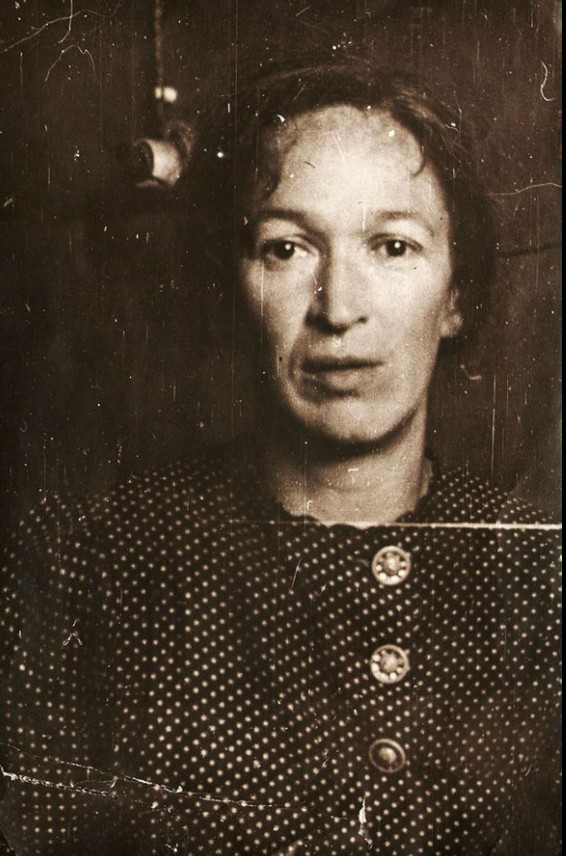

Вера Александровна Шолпо переписка с П. Н. Филоновым.

Вера Александровна Шолпо (1902-1970), живописец, театральный художник, художник-график. Окончила студию Е. Е. Лансере и М. В. Добужинского (Петроград, 1917-18 гг.), курсы повышения квалификации художников (Ленинград, 1933-1936). С 1936 по 1970 гг. проживала в Казани. Вера брала несколько уроков у П. Н. Филонова, в дальнейшем она вела переписку с художником.

П. Н. Филонов в письме Вере Шолпо разъяснил свою программу аналитического искусства.

Отрывок из письма:

https://biography.wikireading.ru/209334

«Основою учения о содержании примите вот что: „видящий глаз“ видит только поверхность предметов (объектов), да и то видит только под известным углом, и в его пределах менее половины поверхности (периферии); всей периферии глаз охватить не может, но „знающий глаз“ видит предмет объективно, т. е. исчерпывающе полно по периферии, безо всяких углов зрения.

„Видящий глаз“ не видит ничего, кроме цвета и формы, т. е. двух явлений на периферии объекта, т. е. двух свойств всякого объекта, а сама-то периферия (поверхность) есть производное целого ряда явлений и процессов, происходящих и обусловливающих в объекте его периферию и по цвету, и по форме. Эти процессы, эти явления присущи консистенции объекта и происходят в ней ежесекундно, напр. рост, биологические, физиологические, химические процессы, реакции, претворения, обмен веществ, электро-радио-магнитные и т. д., так что вместо всякого шарлатанизма всех течений можно установить два полюса возможности реализации явлений:

- Отвлечение от объекта (абстракция) только двух его свойств, как двух единственно видимых глазу явлений — это реализм во всех его разновидностях. От реализма пещерного дикаря до Сезанна, Сурикова и Репина, например: (рисунок) как рисуют дети и до фотографии. Это реализм, т. к. везде нарисованы, или написаны, лишь форма да цвет периферии объектов под известным углом видения плюс или минус орфография школы, народа, племени или мастера.

Даже Пикассо с его скрипкой — реалист, согласно этому определению: скрипка цела, кувшин целый; скрипка, кувшин, разбитые в кусочки и искусственно размещенные на картине.

Но знающий глаз говорит мастеру-исследователю не только это — он говорит, что в любом атоме консистенции, образовавшей периферию, в любом атоме самой поверхности происходит ряд преобразующих, претворяющих процессов, и мастер пишет эти и многие иные явления формою, изобретаемою им в любом нужном ему случае.

Отсюда и получается, что в первом случае понятие о форме как предвзятое, исторически сложившееся есть лже-правило (канон). Поняв его ложность, я могу его иногда пустить в оборот и написать реальную вещь, но как мыслитель, исследователь, изучающий «содержание» явлений и лишь его ищущий, — я за постоянную основу, базу, принцип работы принимаю анализ содержания и работаю по принципу.

- «Понятие о содержании определяет действие формой». Помимо того, есть ряд явлений или понятий, вообще не имеющих ни консистенции, ни периферии, напр.: капитализм, проституция, рабочий вопрос, социализм и т. д., а я хочу их писать. В первом случае я невольно, в силу принятого канона формы, вру о содержании, искусственно его избегаю или веками его не замечаю, оставаясь невеждой; во втором — я ставлю прямо вопрос: что я вижу в себе, в натуре, что могу и должен сказать о понятом — и смело и прямо говорю об этом своею кистью.

Со второго случая и начинается то, что я называю аналитическим искусством. Натуралистическим и абстрактным разрешением, где реализация ведется изобретенною Вами формою» (из письма Филонова В.Шолпо, 1928 год).

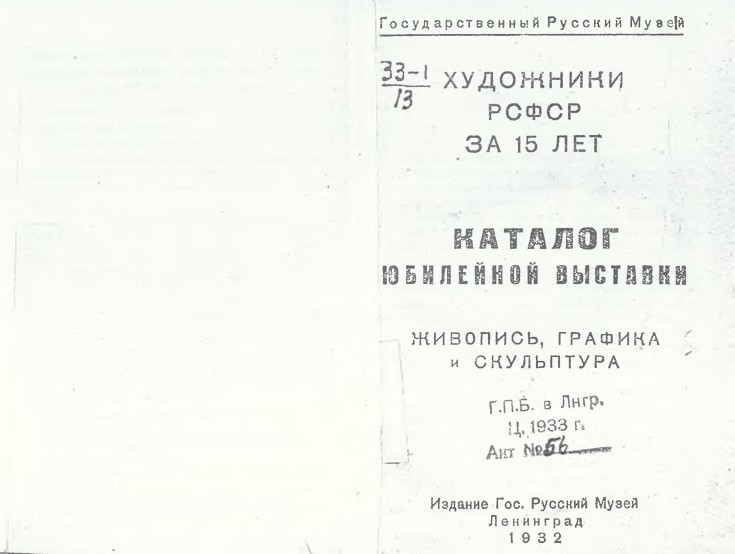

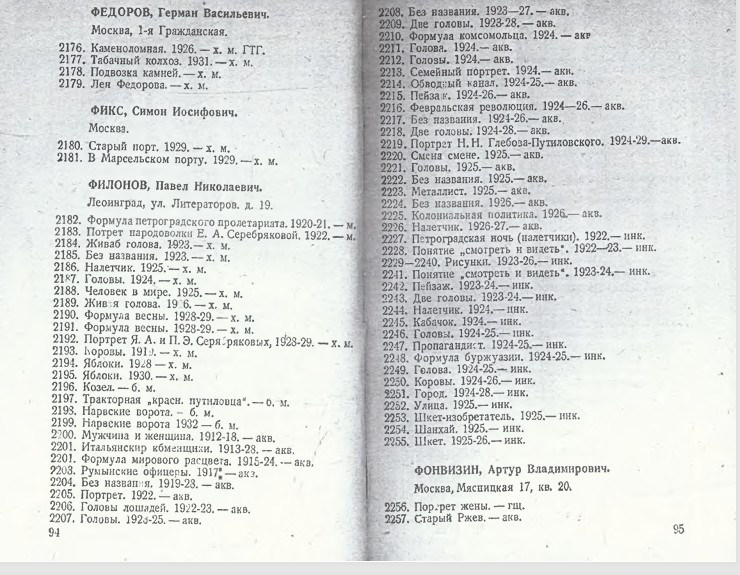

Последняя выставка Павла Николаевича Филонова.

Каталог юбилейной выставки https://pv-gallery.com/downloadFile?objectId=20679389

Творчество П. Н. Филонова охватывает широкий спектр тем и форм, от портретов до абстрактных композиций. Его работы, такие как «Формула весны» и «Ударники», демонстрируют уникальный стиль, сочетающий детализацию с глубоким символизмом.

Несмотря на признание среди коллег, П. Н. Филонов столкнулся с непониманием и критикой со стороны официальных кругов. В 1930-х годах его обвиняли в формализме, и многие его ученики подверглись преследованиям.

Последняя выставка при жизни художника «Художники РСФСР за 15 лет» состоялась 1932 году.

Следующий показ работ П. Н. Филонова состоялся только в 1967 году. Небольшая, «неофициальная» выставка прошла в академ. городке в Новосибирске. После выставки Макаренко лишился своего кресла и был подвергнут репрессиям.

1968 состоялась небольшая выставка в Курчатовском институте в Москве.

https://kurchatovec.ru/kurchatovskiyinstitut

Как буд то бы физики приняли П. Н. Филонова за своего. Это Макс Планка, это Альберт Энштейн, это Нильсон Бором ..... только в визуальном воплощении.

Первая масштабная выставка художника была открыта в Русском музее только в 1988 году.

Сбылась мечта Мастера: картины, которые он принципиально не продавал, были собраны вместе, и их увидели соотечественники.

Заключение:

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что Павел Николаевич Филонов в своём «аналитическом искусстве» интуитивно сформулировал эстетическую модель мира, созвучную ключевым принципам квантовой физики: множественности состояний, нестабильности материи, отказу от детерминизма и линейной причинности.

Его метод «расчленённого анализа» и идея роста формы изнутри напоминают современное научное представление о процессуальности и вероятностной природе реальности.

В этом смысле П. Н. Филонов может рассматриваться как один из тех художников, кто предвосхитил постньютоническую картину мира в искусстве — не рационально, но интуитивно, через глубинное художественное постижение структуры бытия.

Филонов отказался от цельного, классического изображения мира в пользу «многослойного», «растущего» и потенциально бесконечно вариативного. Это делает его произведения сродни визуальной суперпозиции состояний, в которых:

- наблюдатель играет роль активного участника (как в квантовой физике).

- объекты не фиксированы, а могут быть разными одновременно.

- целое собирается из бесконечно детализированных фрагментов, как будто из элементарных частиц.

Филонов П. Н. «Пропевень о Проросли Мировой» (1915)

«Филонов. Художник. Исследователь. Учитель» (2006)

Мислер Н., Боулт Дж.-Э. «Аналитическое искусство» (1990)

Энциклопедия русского авангарда

Филонов П. Н. «Пропевень о Проросли Мировой» (1915)

«Филонов. Художник. Исследователь. Учитель» (2006)

Мислер Н., Боулт Дж.-Э. «Аналитическое искусство» (1990)

Энциклопедия русского авангарда