Эволюция сценического пространства у Мейерхольда

Рубрикатор

1. Концепция 2. Дореволюционный период 3. «Сестра Беатриса» 4. «Балаганчик» 5. «Дон Жуан» 6. «Орфей и Эвридика» 7. «Маскарад» 8. Переход к авангарду 9. «Мистерия-Буфф» 10. «Великодушный рогоносец» 11. «Ревизор» 12. Заключение 13. Библиография 14. Источники изображений

Концепция

Настоящее визуальное исследование рассматривает эволюцию сценического пространства в театре Всеволода Мейерхольда как последовательный и радикальный процесс демистификации театра, кульминацией которого стало превращение сцены в функциональный механизм. Основной тезис заключается в том, что Мейерхольд на каждом этапе своей работы — от ранних экспериментов до зрелого авангарда — целенаправленно разрушал традиционные представления о декорации, превращая её из элемента иллюзии в инструмент открытого игрового действия. Этот путь отражает не смену эстетических стилей, а углубление единого новаторского метода, отвечавшего на вызовы эпохи социальных разломов.

Новаторство как метод: от разоблачения условности к конструкции. Уже в дореволюционный период Мейерхольд заявил о себе не как о создателе изысканных образов, а как о разрушителе театральных мифов. Его знаменитая постановка «Балаганчик» (1906) в театре В. Ф. Комиссаржевской стала манифестом: декорации здесь менялись на глазах у публики, обнажая технику сценического обмана. Этот жест был программным — отказ от «четвёртой стены» и провозглашение театра как площадки для игры, а не для создания жизнеподобия. Даже работая в рамках императорских театров, режиссёр использовал их ресурсы для смелых экспериментов. В опере «Орфей и Эвридика» (1911) система из двух занавесов и станков разного размера создавала не живописную картину, а сложную оптическую иллюзию подъёма сцены, где архитектоника преобладала над украшательством. Таким образом, его дореволюционное творчество было не «серебряным», а «лабораторным» периодом, подготовившим почву для революционных открытий.

Революция и конструктивизм: сцена как действующий механизм. Социальные потрясения 1917 года стали для Мейерхольда не внешним фоном, а прямым вызовом, требовавшим адекватного художественного языка. Его послереволюционные работы — это воплощение принципа «театр — машина для игры». Апофеозом этого подхода стал спектакль «Великодушный рогоносец» (1922) в оформлении Любви Поповой. Знаменитый «станок» — сложная вращающаяся конструкция из лестниц, платформ и колёс — был не декорацией, а универсальной игровой установкой. Она оголяла кирпичную стену задника, отменяла занавес и живописные задники, а её функциональность напрямую диктовала актёрам физику движения, становясь материальной основой режиссерской концепции «биомеханики». Декорация перестала изображать что-либо, она начала функционировать. Этот же принцип — активного воздействия на актёра и зрителя — проявлялся и в «Ревизоре» (1926) через использование деревянных двойников-манекенов, которые материализовали тему двуличия и в финале застывали в знаменитой «немой сцене», доводя гоголевский гротеск до сценического абсурда.

Таким образом, визуальное исследование ставит своей целью показать, что эволюция декораций у Мейерхольда — это манифестация его главной идеи: театр есть не имитация жизни, но самостоятельная реальность, организованная по законам игровой логики и конструктивной целесообразности. От «разоблачения» театральной иллюзии в «Балаганчике» до построения новой театральной утопии в «Великодушном рогоносце» его сценография была не оформлением, а квинтэссенцией режиссёрского высказывания, навсегда изменившего ландшафт мирового театра.

Дореволюционный период

Уже в ранних постановках, таких как «Балаганчик» (1906) в театре В. Ф. Комиссаржевской, Мейерхольд заявил о себе как о радикальном новаторе. Его ключевым приемом стало сознательное «разоблачение» театральной условности. В «Балаганчике» декорации не скрывали процесс своего создания — они строились и менялись прямо на глазах у зрителей. Этот жест был программным: Мейерхольд отказывался от создания сценического «чуда» и иллюзии, провозглашая театр открытой игровой площадкой, где механизм творения спектакля становится частью самого зрелища.

«Сестра Беатриса»

Постановка символистской драмы «Сестра Беатриса» М. Метерлинка в театре В. Ф. Комиссаржевской (1906) стала ключевым примером раннего новаторства Мейерхольда, где декорация впервые была подчинена не созданию иллюзии, а решению конкретной режиссерской задачи.

1. Центрирование актрисы. Главной задачей сценографии стало визуальное выделение Веры Федоровны Комиссаржевской в роли Беатрисы. Мейерхольд выстроил все мизансцены вокруг нее, превратив актрису в смысловой и композиционный центр. Массовые сцены с монахинями в серых одеждах были организованы так, чтобы, сливаясь в единое полотно, они образовывали нейтральный фон, из которого неизменно выделялась фигура главной героини. Критики отмечали, что из любой точки зала зритель видел именно Беатрису.

Спектакль «Сестра Беатриса» в оформлении художника Сергея Судейкина (1906)

Спектакль «Сестра Беатриса» в оформлении художника Сергея Судейкина (1906)

2. Стилизация, а не иллюзия. Судейкин оформил спектакль в стилистике Боттичелли. Это был сознательный уход от бытового правдоподобия в сторону условности и обобщения. Холодная, отстраненная эстетика декораций и костюмов подчеркивала внутреннюю драму и одиночество Беатрисы, которая, по словам современников, становилась в этом окружении «теплым пятном».

«Сестра Беатриса» в постановке Всеволода Мейерхольда. Театр В. Ф. Комиссаржевской. Эскиз декорации

С. Ю. Судейкин (1882-1946). Эскиз декорации к спектаклю по пьесе Мориса Метерлинка «Сестра Беатриса». 1906 г.

Таким образом, в «Сестре Беатрисе» декорация перестала быть просто фоном и стала активным режиссерским инструментом для управления вниманием зрителя и раскрытия центрального образа, что стало важным шагом на пути к театру-конструктору.

«Балаганчик»

Постановка пьесы Александра Блока «Балаганчик» (1906) в Театре В. Ф. Комиссаржевской стала манифестом нового театра и ключевой работой раннего Мейерхольда, где сценография использовалась как инструмент радикального разрыва с театральной традицией.

1. Разоблачение театрального механизма. Главным новаторством стала сознательная демонстрация условности театра. Декорации не скрывали процесс своего создания — они строились и менялись прямо на глазах у зрителей. Этот прием разрушал классическую «четвертую стену» и иллюзию сценического правдоподобия, провозглашая театр открытой игровой площадкой, где важен не результат, а сам процесс творения.

Сапунов Николай (1880-1912) Мистическое собрание. Эскиз для постановки лирической драмы Александра Блока «Балаганчик» на сцене драматического театра В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге 1909

«Балаганчик». Зарисовка

«Балаганчик»

«Балаганчик»

2. Гротеск и условность вместо жизнеподобия. Художественное решение спектакля (художник Н. Н. Сапунов) было построено на принципах гротеска и стилизации. Персонажи с преувеличенными чертами, условные костюмы и декорации создавали образ театра-марионетки, что полностью соответствовало символистской поэтике Блока и режиссерской концепции Мейерхольда.

Таким образом, «Балаганчик» утвердил основной принцип театра Мейерхольда — театр есть не имитация жизни, а самостоятельная реальность, существующая по своим законам, где декорация становится активным соавтором режиссерского высказывания.

«Дон Жуан»

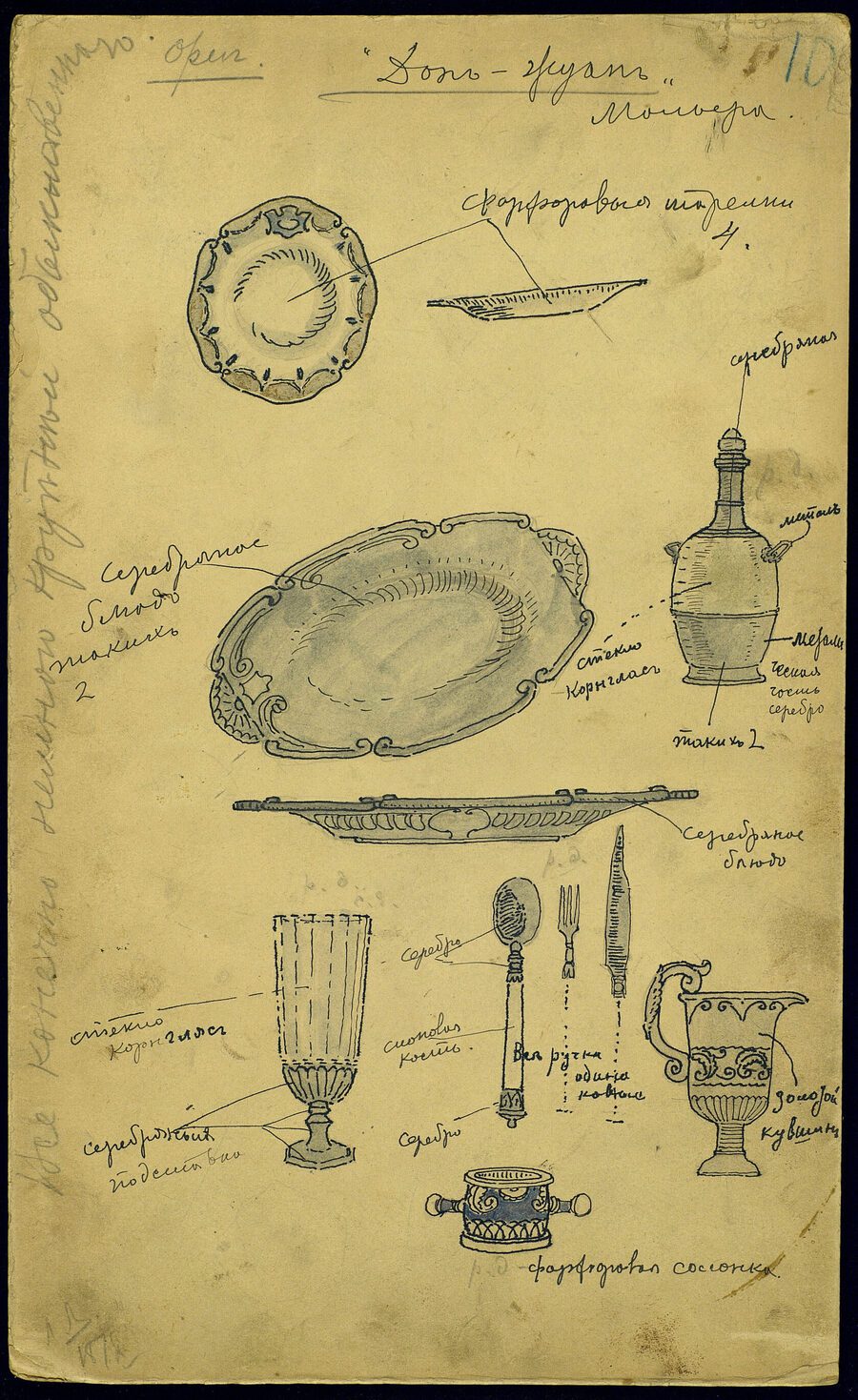

Постановка «Дон Жуана» в Александринском театре (1910) стала этапной работой Мейерхольда, в которой режиссер не скрывал, а нарочито подчеркивал театральную условность, делая механику сцены частью художественного замысла.

1. Режиссерский трюк как драматургический прием. Ключевым решением стала работа с актером К. А. Варламовым (Сганарель). Учитывая возраст и состояние артиста, Мейерхольд не маскировал, а выставил на показ его слабости: на сцене постоянно присутствовал суфлер, другие актеры вытирали Варламову пот. Эти приемы, обычно скрываемые, здесь стали элементами гротеска, создавая трагикомический образ немощного слуги.

А. Любимов. Рисунок декорации А. Я. Головина (Театр и искусство. 1910. № 48)

А. Я. Головин. Эскизы мебели и бутафории (1910)

2. Контраст как основа режиссерской концепции. Спектакль был выстроен на остром контрасте между тучным, малоподвижным Сганарелем (Варламов) и легким, порхающим Дон Жуаном (Ю. М. Юрьев). Этот визуальный контраст определял ритм и пластику всего спектакля, смещая акцент пьесы с соблазнителя на его слугу.

Таким образом, в «Дон Жуане» Мейерхольд использовал сценические условности не как неизбежное зло, а как сознательный художественный прием, где «сбой» театрального механизма превращался в мощное выразительное средство.

Сганарель — К. А. Варламов («Дон Жуан» Мольера, режиссер — Вс.Э. Мейерхольд, 1910)

Дон Жуан — Ю. М. Юрьев («Дон Жуан» Мольера, режиссер — Вс.Э. Мейерхольд, 1910)

«Орфей и Эвридика»

Постановка оперы К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1911) в Мариинском театре стала для Мейерхольда этапной работой, где сценография выполняла не декоративную, а функциональную роль, создавая сложные пространственные эффекты.

1. Инженерный подход к сценическому пространству. Вместо традиционных живописных декораций Мейерхольд вместе с художником А. Я. Головиным создали сложную систему из двух занавесов (легкого на авансцене и тяжелого бархатного в глубине) и станков разного размера. Эта конструкция не изображала конкретное место, а решала конкретную режиссерскую задачу — создание оптической иллюзии поднимающейся вверх сцены.

Головин Александр, 1911. Эскиз декорации к опере К.-В. Глюка «Орфей и Эвридика». Заключительная сцена

2. Перспектива как режиссерский инструмент. Мизансцены были выстроены по принципу обратной перспективы: фигуры и декорации на переднем плане были меньше, а на заднем — крупнее. Этот сознательный отказ от реалистичной перспективы деформировал пространство, погружая зрителя в ирреальный, мистический мир античного мифа.

Таким образом, в «Орфее и Эвридике» Мейерхольд использовал сценографию как точный инструмент для управления восприятием зрителя, где архитектоника и инженерный расчет подменили собой традиционную изобразительность, что стало важным шагом к будущим конструктивистским экспериментам.

«Орфей и Эвридика»

Постановка драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (1917) в Александринском театре стала итоговым произведением дореволюционного периода Мейерхольда, где сценография превратилась в мощное средство символического высказывания о кризисе целой исторической эпохи.

1. Гипербола и гротеск как принципы оформления. Художник А. Я. Головин и Мейерхольд сознательно отказались от бытового правдоподобия, создав мир нарочито преувеличенных, гротескных форм. Огромные игральные карты, непропорционально большая сигара в руках Арбенина (Ю. М. Юрьев), доминирующие красный и черный цвета в декорациях — всё это деформировало реальность, передавая ощущение ложности, надтреснутости и абсурдности существования героев.

А. Я. Головин. Арлекин к основному антрактному занавесу («Маскарад» М. Ю. Лермонтова, режиссер — Вс.Э. Мейерхольд, 1917). Фото В. В. Постнова

А. Я. Головин. Основной занавес и арлекин («Маскарад» М. Ю. Лермонтова, реж. Вс.Э.Мейерхольд, 1917). Фото А. Б. Линецкого

А. Я. Головин. Кружевной занавес и арлекин («Маскарад» М. Ю. Лермонтова, реж. Вс.Э.Мейерхольд, 1917). Фото А. Б. Линецкого

А. Я. Головин. Кулисы к 4 картине и арлекин («Маскарад» М. Ю. Лермонтова, реж. Вс.Э.Мейерхольд, 1917). Фото А. Б. Линецкого

Маскарадный занавес 2-й картины («Маскарад» М. Ю. Лермонтова, режиссер — Вс.Э. Мейерхольд, 1917)

У баронессы Штраль. Эскиз декораций к спектаклю «Маскарад», 1917 год

Переход к авангарду

Революция 1917 года стала для Мейерхольда не внешним событием, а логическим продолжением его собственной театральной революции. Если в дореволюционных постановках он разоблачал условность старого театра, то теперь он приступил к созданию нового. Эстетика стилизации и сложных иллюзий сменилась радикальным языком конструктивизма. Сцена окончательно отказалась от изображения и превратилась в функциональную «машину для игры» — голую конструкцию, в которой каждый элемент работал на актерское действие и прямую коммуникацию со зрителем. Этот переход от «Балаганчика», разоблачавшего театр, к «Великодушному рогоносцу», построенного как заводской станок, знаменовал рождение театрального авангарда.

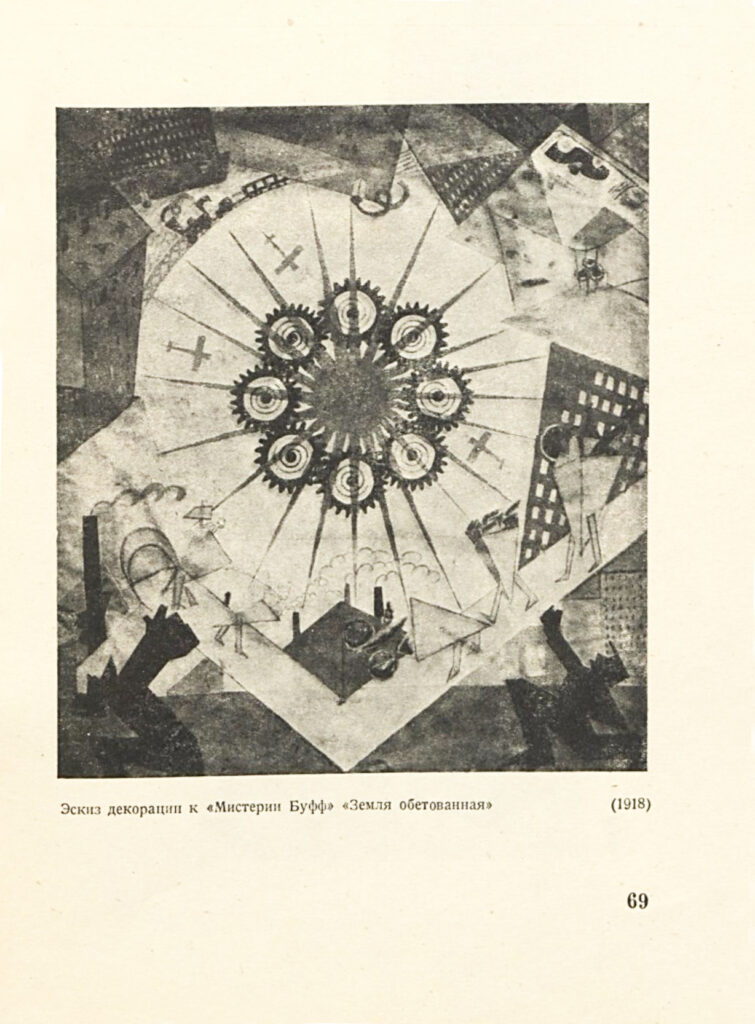

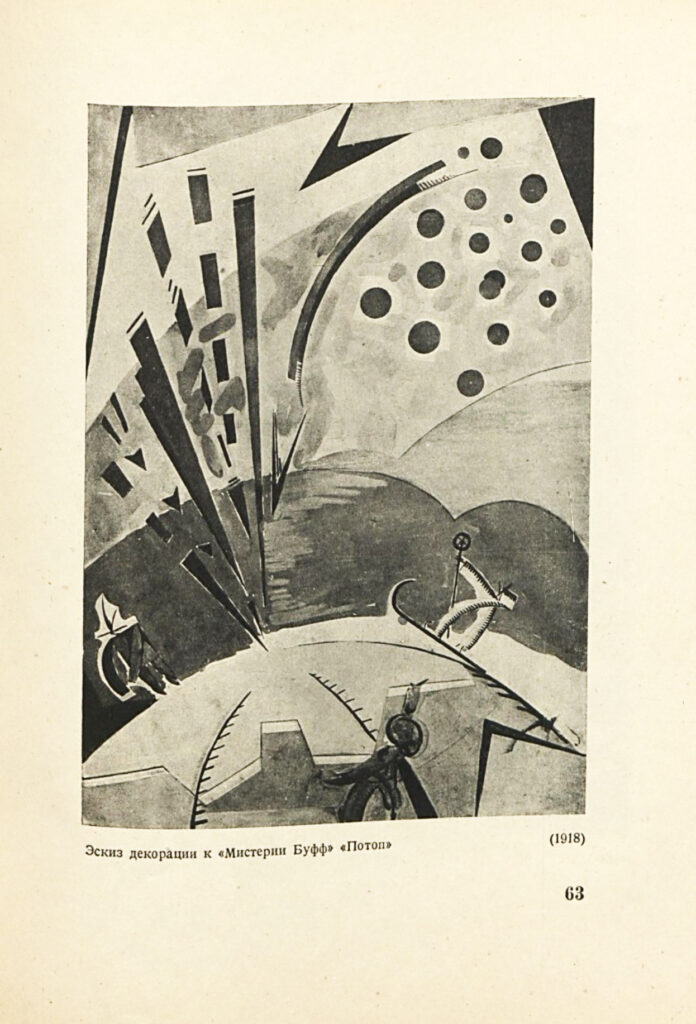

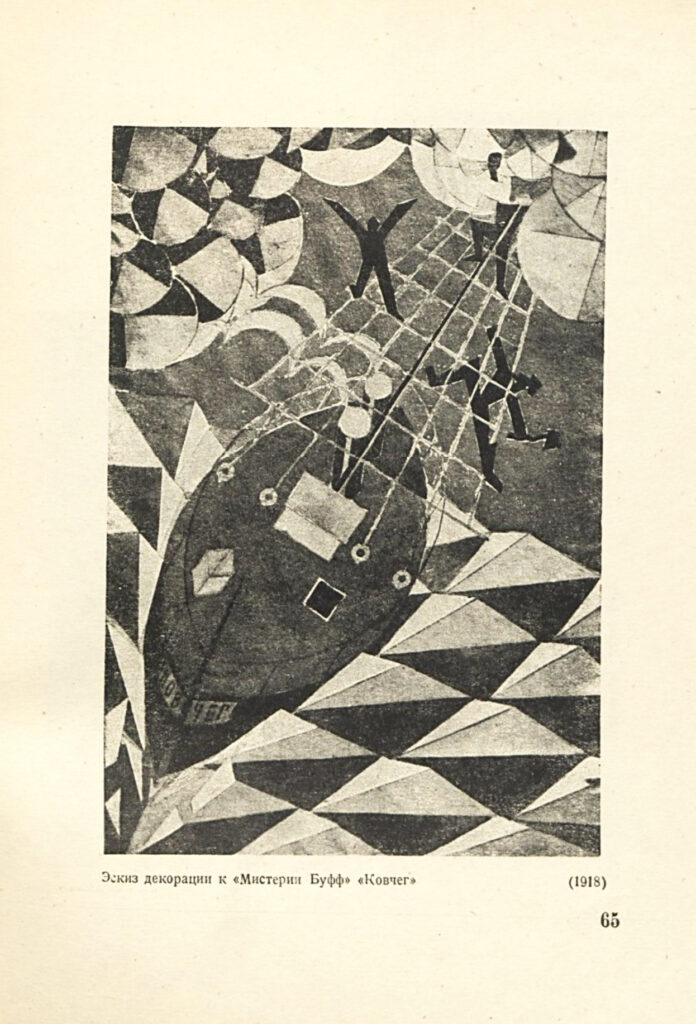

«Мистерия-Буфф»

Постановка «Мистерии-Буфф» В. Маяковского (1918) стала манифестом революционного театра, где сценография Казимира Малевича окончательно порвала с традиционными представлениями о декорации.

1. Геометрия вместо иллюзии. Вместо привычных декораций Малевич создал на сцене динамичную композицию из геометрических фигур — цилиндров, конусов и плоскостей. Это была не условная стилизация, а принципиально новая визуальная система, где абстрактные формы передавали глобальный масштаб происходящего — борьбу «чистых» и «нечистых», крушение старого мира и строительство нового.

6-я картина «Земля обетованная». Фотобумага

Реконструкция макета, сделанная актером М. И. Голосовым в 1924–1925 гг. по указаниям художника В. П. Киселева.

Казимир Малевич. Эскизы декораций к «Мистерии-Буфф» 1918

2. Театр как действие. Спектакль начинался с мощного символического жеста: артисты выходили на сцену и топтали ногами афиши старых театров. Этот акт уничтожения прежних эстетических норм задавал тон всему представлению, где декорации стали не фоном, а активным участником митинга, плакатом, переведенным в трехмерное пространство.

Таким образом, «Мистерия-Буфф» утвердила основные принципы авангардного театра: тотальное обновление визуального языка, слияние сценического действия с политическим жестом и преобразование сцены в площадку для утопического проектирования новой реальности.

«Великодушный рогоносец»

Постановка «Великодушного рогоносца» Ф. Кроммелинка (1922) стала манифестом конструктивизма в театре, где сценография Любови Поповой окончательно превратила сцену в функциональный механизм.

1. Станок как универсальная игровая машина. Знаменитая конструкция Поповой — система вращающихся колес, лестниц и платформ — заменила собой традиционные декорации. Этот «станок» был не фоном, а центральным действующим элементом: он оголял кирпичную стену задника, отменял занавес и диктовал актерам ритм и пластику, становясь материальной основой биомеханики.

Л. Попова, Макет постановки «Великодушный рогоносец» Кроммелинк театр Мейерхольда 1921 г.

Л. Попова, Макет постановки «Великодушный рогоносец» Кроммелинк театр Мейерхольда 1921 г.

Л. Попова, Макет постановки «Великодушный рогоносец» Кроммелинк театр Мейерхольда 1921 г.

Л. Попова, Макет постановки «Великодушный рогоносец» Кроммелинк театр Мейерхольда 1921 г.

2. Слияние человека и механизма. Актеры в прозодежде работали с конструкцией как с тренажером: крутили колеса, скатывались по спускам, использовали площадки как точки опоры. Движения механизмов дублировали эмоции героев — в ссорах винтики начинали нервно вращаться, визуализируя внутреннее состояние персонажей.

Таким образом, спектакль утвердил новый принцип: декорация должна не изображать мир, а создавать условия для действия, где человек и механизм существуют в едином ритме, подчиняясь законам функциональности и целесообразности.

«Ревизор»

Постановка «Ревизора» Н. В. Гоголя (1926) стала образцом радикального переосмысления классики через язык конструктивизма и гротеска, где сценография стала инструментом философского анализа.

1. Принцип двойничества как система. Главным режиссерским открытием стало введение для каждого персонажа его деревянного двойника-манекена. Этот прием визуализировал тему лицемерия и «двуликости» уездного общества, превращая социальную сатиру в сюрреалистический кошмар.

Ревизор. Сцена из спектакля. 1926

2. Двери как символ бюрократического механизма. В сцене визитов чиновников к Хлестакову Мейерхольд использовал повторяющиеся однотипные двери, выстроенные в ряд. Этот прием создавал ощущение конвейера, механического процесса униженных прошений и взяток, где каждый чиновник становился винтиком единой системы.

Ревизор. Сцена из спектакля. 1926

Ревизор. Сцена из спектакля. 1926

Ревизор. Сцена из спектакля. 1926

Ревизор. Сцена из спектакля. 1926

3. Немая сцена как механический апокалипсис. В финале живые актеры заменялись своими манекенами, застывавшими в зловещих позах. Замершая механическая толпа создавала ощущение окончательной деградации и омертвения мира чиновников, доводя гоголевскую метафору до логического абсурда.

Таким образом, в «Ревизоре» Мейерхольд использовал сценографию как способ вскрыть глубинные пласты текста, превращая классическую комедию в трагифарс о человеке, утратившем человеческий облик и превратившемся в механическую куклу.

Заключение

Эволюция сценографии Мейерхольда — от театральной условности Серебряного века к радикальному конструктивизму — представляет собой последовательную философию «разоблаченного театра». Если в дореволюционных работах он демонтировал иллюзию, обнажая механику сцены («Балаганчик», «Орфей и Эвридика»), то в авангардный период превратил декорацию в действующую силу — функциональный инструмент, равноправный с актером. «Великодушный рогоносец» со своим станком и «Ревизор» с манекенами завершили эту трансформацию: сцена окончательно отказалась от изображения жизни, став машиной по производству смыслов. Этот путь не только изменил визуальный язык театра XX века, но и доказал: декорация у Мейерхольда никогда не была фоном — она была мыслью, воплощенной в пространстве.

Лекция о творчестве Всеволода Мейерхольда. — Текст: электронный // YouTube: [сайт]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=a4eChlmmaZY&t=5s (дата обращения: 20.11.2025).

Спектакль «Сестра Беатриса» в оформлении художника Сергея Судейкина (1906). — Текст: электронный // Дом Мейерхольда: [сайт]. — URL: https://dommeyerholda.ru/spektakl-sestra-beatrisa-v-oformlenii-hudozhnika-sergeya-sudejkina-1906/ (дата обращения: 20.11.2025).

Эскиз декорации к спектаклю «Балаганчик». — Текст: электронный // Музей им. А. А. Бахрушина: [сайт]. — URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8962 (дата обращения: 20.11.2025).

Афиша спектакля «Дон Жуан» в Александринском театре. — Текст: электронный // Александринский театр: [сайт]. — URL: https://ex.sptl.spb.ru/donjuan (дата обращения: 20.11.2025).

Спектакль «Орфей и Эвридика» в Мариинском театре. — Текст: электронный // Александринский театр: [сайт]. — URL: https://collection.alexandrinsky.ru/entity/SPEKTACL/3502249 (дата обращения: 20.11.2025).

Эскиз декорации к спектаклю «Маскарад». — Текст: электронный // Третьяковская галерея: [сайт]. — URL: https://www.tg-m.ru/catalog/picture/5005 (дата обращения: 20.11.2025).

Спектакль «Мистерия-Буфф» в постановке Вс. Мейерхольда. — Текст: электронный // Проект 1917: [сайт]. — URL: https://project1917.ru/groups/299 (дата обращения: 20.11.2025).

Эскиз костюма к спектаклю «Дон Жуан». — Текст: электронный // Александринский театр: [сайт]. — URL: https://collection.alexandrinsky.ru/entity/OBJECT/5775?spektacl=3502222&index=0 (дата обращения: 20.11.2025).

Спектакль «Великодушный рогоносец» в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда. — Текст: электронный // Theatre.ru: [сайт]. — URL: https://timetable.theatre.ru/theatre-653/perf-17648/ (дата обращения: 20.11.2025).

Конструкция спектакля «Великодушный рогоносец». — Текст: электронный // MediaShm: [сайт]. — URL: https://blog.mediashm.ru/?p=6913 (дата обращения: 20.11.2025).

Эскиз декорации к спектаклю «Ревизор». — Текст: электронный // Litfund: [сайт]. — URL: https://www.litfund.ru/news/12679/ (дата обращения: 20.11.2025).

Спектакль «Ревизор» в постановке Вс. Мейерхольда. — Текст: электронный // Дом Мейерхольда: [сайт]. — URL: https://dommeyerholda.ru/sochetanie-konstruktivizma-i-izyashhestva-v-spektakle-revizor-po-pese-n-gogolya-1926/ (дата обращения: 20.11.2025).