Апроприация картин в кинематографе

Концепция

Прежде всего, давайте проясним, что такое апроприация. Апроприация — это термин, который чаще всего встречается в искусстве и обозначает практику заимствования, присвоения и использования элементов культуры с последующим переосмыслением их в новых контекстах. В современном искусстве апроприация ассоциируется с использованием существующих объектов, произведений или стилей в качестве исходного материала для создания нового произведения. Добавим немного исторического контекста. Сама идея апроприации в искусстве зародилась как протест против традиционных способов выражения. Её корни уходят в эпоху модернизма, когда художники начали всё чаще обращаться к заимствованиям в своих работах. Такой подход бросал вызов традиционному представлению о подлинности и авторстве. Эти тенденции со временем проникли и в другие формы искусства, включая кинематограф.

Художники и режиссёры осознали, что образы и символы, уже существующие в обществе, обладают сильным культурным и историческим зарядом, и их можно переосмысливать, придавая новые значения. Благодаря этому апроприация стала важным инструментом для создания оригинальных произведений, которые могут одновременно сохранять связь с культурным наследием и предлагать свежую интерпретацию.

В кинематографе апроприация проявляется в самых разных формах. Режиссёры могут вдохновляться не только сюжетом или композицией конкретных картин, но и общим стилем художника, его подходом к использованию цвета, света, формы и методов передачи реальности. Часто можно увидеть фильмы, где визуальные образы словно оживают, перенося на экран эстетику старинных полотен. Однако не всегда это выражается в прямом копировании: режиссёры нередко лишь намекают на произведения искусства, интегрируя их в контекст фильма. Даже такие отсылки способны вызывать у зрителя особые ассоциации, усиливая эмоциональное воздействие и углубляя смысловые слои фильма.

Апроприация произведений искусства в кино позволяет режиссёрам создавать не только визуально эффектные кадры, но и расширять художественные и философские горизонты фильмов. Она даёт возможность зрителю по-новому взглянуть на всемирно известные картины, переосмысливая их в свете современных тем.

Тема апроприации картин в кинематографе показалась мне интересной и занимательной. Мне захотелось понять, как режиссёры обращаются к уже существующим произведениям искусства, какие методы они используют для интеграции этих работ в свои фильмы и как это влияет на их интерпретацию.

Целью моего исследования является изучение методов апроприации картин в кинематографе и их художественного значения.

Мой подход заключается в том, чтобы анализировать знакомые мне фильмы с хронологической точки зрения, отмечая ключевые примеры апроприации картин и их влияние на художественную составляющую кинематографа. Разделы исследования я решила распределить по конкретным фильмам, чтобы изучить эволюцию этой практики и показать, как подход режиссёров менялся с течением времени. Такое распределение позволит отследить, как методы апроприации развивались от раннего кино до современных картин, а также продемонстрировать, как режиссёры разных эпох адаптировали образы классических полотен к контексту своих фильмов. Это исследование поможет лучше понять взаимосвязь между кинематографом и изобразительным искусством, а также значимость культурных заимствований для формирования нового художественного языка.

Рубрикатор

Концепция

1. «Заводной апельсин», 1971 — Стэнли Кубрик 2. «Солярис», 1972 — Андрей Тарковский 3. «Барри Линдон», 1975 — Стэнли Кубрик 4. «Пятый элемент», 1997 — Люк Бессон 5. «Елизавета», 1998 — Шекхар Капур 6. «Меланхолия», 2011 — Ларс фон Триер

Заключение

Источники

«Заводной апельсин», 1971 — Стэнли Кубрик

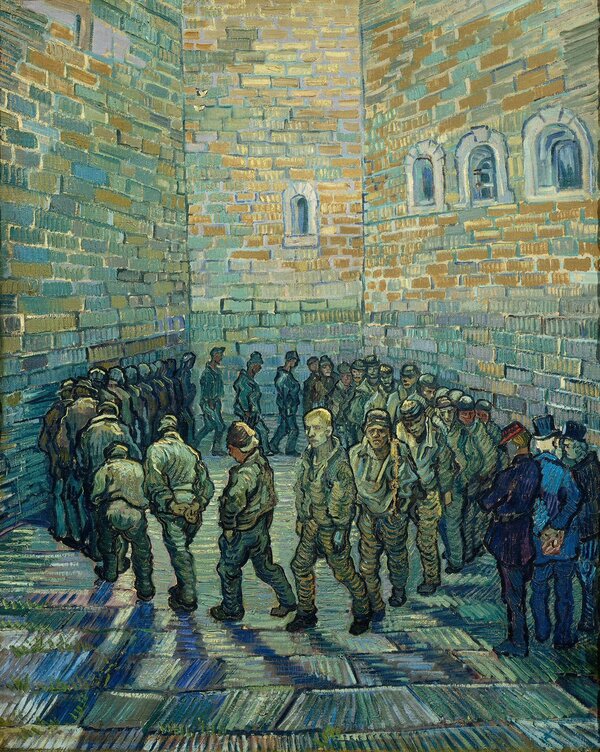

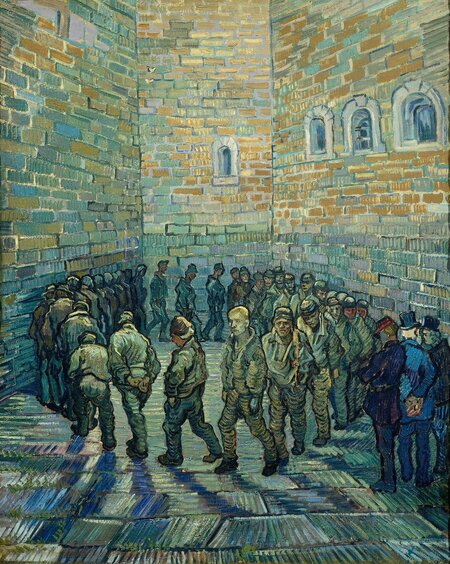

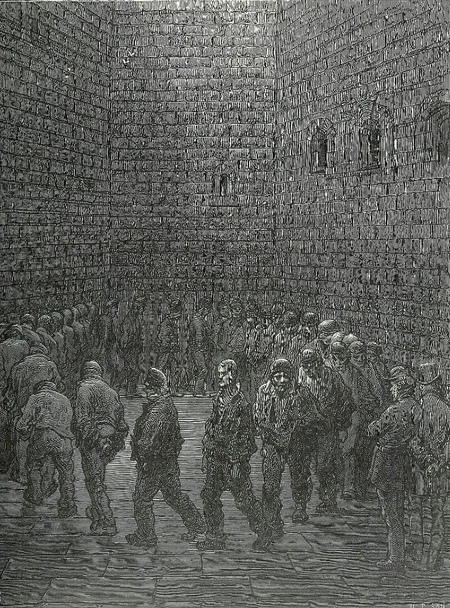

В культовом фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» 1971 года, одна из сцен была вдохновлена картиной Винсента Ван Гога «Прогулка заключенных», написанной в 1890 году.

Однако картина «Прогулка заключенных» Винсента Ван Гога сама является копией гравюры Гюстава Доре «Острог».

Стэнли Кубрик, «Заводной апельсин», 1971

Винсент Ван Гог, «Прогулка заключенных», 1890 // Гюстав Доре, «Острог», 1872

Кубрик использует образ картины Ван Гога, когда главный герой Алекс находится в тюрьме. Заключённые вынуждены совершать монотонные, бесцельные круги, что символизирует их полную утрату свободы и возможности жить вне строгого режима. Это подчеркивает физическую и психологическую изоляцию, с которой сталкивается Алекс.

Кроме того, Кубрик применяет этот образ как метафору для цикла насилия и наказания в обществе, где перемены кажутся невозможными, а агрессия лишь приводит к новым наказаниям и усугублению насилия. Режиссер демонстрирует, как система подавляет личность и превращает людей в безликих рабов. Алекс становится одним из многих, теряя свою индивидуальность, подобно другим заключённым.

Таким образом, сцена, вдохновленная «Прогулкой заключенных» Ван Гога, становится метафорой в «Заводном апельсине» — она усиливает ощущение отчужденности и механизированного, дегуманизирующего воздействия тюремного и общественного контроля над личностью.

«Солярис», 1972 — Андрей Тарковский

В фильме «Солярис» присутствует множество отсылок к картинам.

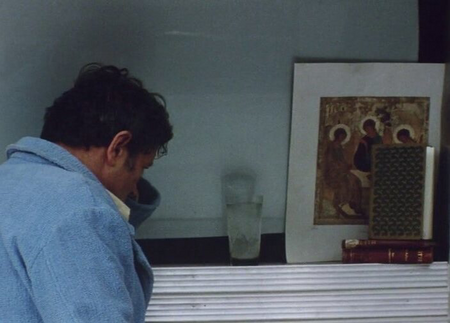

В первую очередь в каюте Криса Кельвина появляется икона «Троица» Андрея Рублёва. На фоне космической станции она напоминает об утраченной связи человека с его корнями и духовными истоками. «Троица» в фильме служит напоминанием о Боге и духовном начале, к которому герои утратили доступ в поисках научных знаний и ответов на личные вопросы.

Андрей Тарковский, «Солярис», 1972

Андрей Рублёв, «Троица», 1411 или 1425-1427

Финальный кадр встречи Криса с отцом отсылает к картине Рембрандта «Возвращение блудного сына». Крис, словно «блудный сын», возвращается к отцу после долгих сомнений и внутренних исканий, измученный переживаниями и осознанием собственных ошибок. Тарковский использует эту аналогию, чтобы подчеркнуть, что возвращение Криса — не просто физическое, но духовное и эмоциональное. Этот момент символизирует не только возвращение домой, но и возвращение к самим истокам человечности, пониманию своих корней и духовной сути.

Андрей Тарковский, «Солярис», 1972 // Рембрандт Харменс ван Рейн, «Возвращение блудного сына», 1669

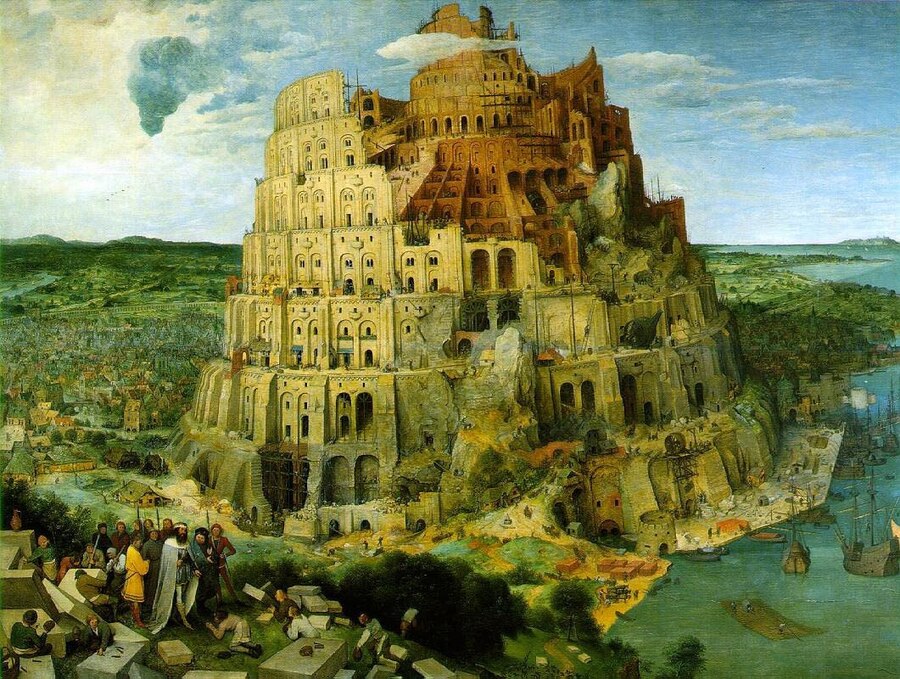

Зритель может заметить картины Питера Брейгеля Старшего которые висят в библиотеке.

Андрей Тарковский, «Солярис», 1972

Питер Брейгель Старший, «Вавилонская башня», 1563

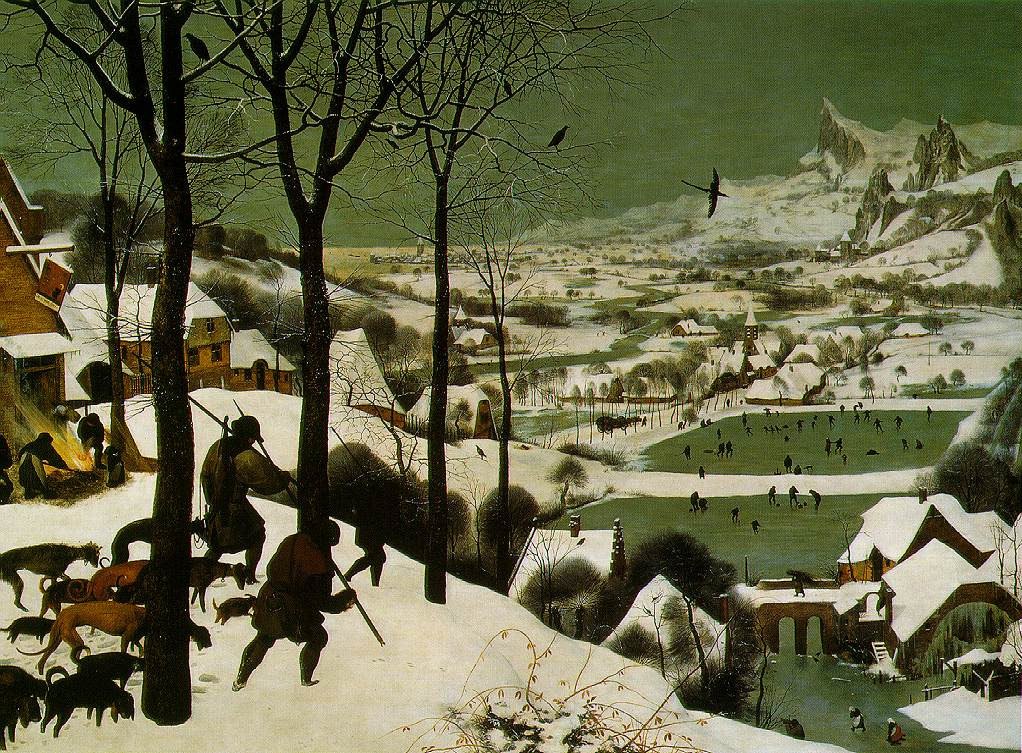

Однако особое внимание уделяется репродукции картины «Охотники на снегу». Это изображение неслучайно появляется в пространстве космической станции — она напоминает астронавтам об утраченной связи с Землей, о ностальгии и тоске по дому. Картина служит контрастом к безжизненной и загадочной планете Солярис, подчеркивая человеческое стремление к родному миру, где природа и обыденная жизнь гармонично сосуществуют.

Андрей Тарковский, «Солярис», 1972 // Питер Брейгель Старший, «Охотники на снегу», 1565

«Барри Линдон», 1975 — Стэнли Кубрик

В своём фильме «Барри Линдон» Стэнли Кубрик обращается к творчеству Уильяма Хогарта, британского художника XVIII века, в частности к его картинам «Вскоре после свадьбы» и «Оргия».

Стэнли Кубрик, «Барри Линдон», 1975 // Уильям Хогарт, «Вскоре после свадьбы», 1743–1745

В этом фильме можно увидеть, как сатира и стиль живописи Хогарта находят своё отражение в образах аристократического общества, показанных на экране. Кубрик умело использует симметрию, эффект картинного кадра и натуралистичные детали, что придаёт его сценам сходство с живописью Уильяма.

Стэнли Кубрик, «Барри Линдон», 1975 // Уильям Хогарт, «Оргия», 1735

В «Барри Линдоне» образы аристократов раскрывают их пороки и недостатки. Кубрик показывает моральное падение и пустоту этих людей, что делает фильм не только красивым, но и саркастичным. Кроме того, режиссёр, также как и Хогарт, критикует и высмеивает общественные слои.

Главный герой, Барри Линдон, продвигается по карьерной лестнице, но его поглощает распутство и праздность. Это создаёт аллюзию на тщетность попыток обрести счастье.

Кроме того, Кубрик в своём фильме, вышедшем в 1975 году, обращается к образу «Принца Октавия», написанному британским портретистом Томасом Гейнсборо.

Стэнли Кубрик, «Барри Линдон», 1975 // Томас Гейнсборо, «Принц Октавий», 1782

«Пятый элемент», 1997 — Люк Бессон

Костюм в «Пятом элементе» буквально является копией автопортрета Фриды Кало. На картине мексиканская художница изображает своё тело с расколотым позвоночником, окружённое шипами, передавая боль и уязвимость. Французский дизайнер Жан-Поль Готье, вдохновленный непростой судьбой художницы, создал костюм, который визуально и концептуально перекликается с этой картиной.

Люк Бессон, «Пятый элемент», 1997

Костюм Лилу — бандажный комбинезон из множества полос, напоминающий как лечебные повязки, так и защитные конструкции. Этот костюм словно удерживает её тело, она скованна, но все еще сильна в своей борьбе. Можно сказать, дизайнер показывает силу сквозь хрупкость.

Фрида Кало, «Сломанная колонна», 1944

«Елизавета», 1998 — Шекхар Капур

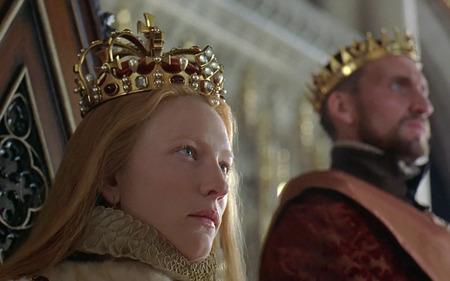

В фильме «Елизавета», снятом в 1998 году под руководством Шекхара Капура, можно заметить яркие визуальные отсылки к эпохе Тюдоров. Костюмы, созданные Александрой Бирн, не только отражают историческую достоверность, но и концептуально вдохновлены такими известными произведениями, как «Коронационный портрет Елизаветы», написанный в 1558 году, и «Портрет Дитчли» Маркуса Герартса Младшего, созданный в 1592 году.

Ларс фон Триер, «Меланхолия», 2011

Копия коронационного портрета Елизаветы, 1600

Шекхар Капур, «Елизавета», 1998

Маркус Герартс Младший, «Портрет Дитчли», 1592

«Меланхолия», 2011 — Ларс фон Триер

Фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера вдохновлён произведением Джона Эверетта Милле «Офелия», апроприация картины выражается как в визуальных аллюзиях, так и в тематических перекличках. Одна из ключевых сцен фильма показывает героиню, лежащую в реке. Эта сцена почти буквально воссоздаёт композицию «Офелии», где главная героиня, утопая, становится частью природы. Сама природа подчеркивает и гармонию, и трагедию. У Милле это буколический пейзаж контрастирует с трагической судьбой героини, а у фон Триера природа становится метафорой катастрофы и неизбежности. Помимо этого зритель может наблюдать схожие образы, оба платья подчёркивают хрупкость, чистоту и некоторую отчуждённость героинь от реального мира.

Ларс фон Триер, «Меланхолия», 2011 // Джон Эверетт Милле, «Офелия», 1851–1852

Обе героини представляют женские образы, которые трансформируют страдание в некое эстетическое переживание. Картина Милле изображает Офелию в момент её трагического конца, который стал следствием её меланхолии и безумия. В фильме Джастин также символизирует меланхолию — её депрессия становится ключевой темой, и она, подобно Офелии, находит покой в принятии неизбежности конца света.

Заключение

Апроприация картин в кинематографе — это визуальное исследование, посвященное анализу существующих методов апроприации. В качестве вывода можно выделить 3 основных метода заимствования картин в кинематографе: 1. Прямое цитирование 2. Использование сюжетов 3. Использование образов

Прямое цитирование проявляется в точном воспроизведении композиции, цветовой палитры или деталей конкретных картин, оно служит мощным инструментом для создания узнаваемых и значимых визуальных аллюзий. Этот метод позволяет мгновенно вызвать у зрителя ассоциации с классическими произведениями искусства и придать сцене особый символизм.

Использование сюжетов картин позволяет режиссёрам переосмыслить оригинальные произведения искусства в новом контексте. Вдохновляясь историческими или мифологическими сюжетами, режиссёры проводят параллели между событиями, изображёнными на картине, и жизнью героев своих фильмов.

Использование образов в свою очередь служит не только украшением кадра, но и выражением идей и эмоций фильма. Подобные визуальные заимствования часто выступают в качестве метафор, подчёркивающих темы или внутреннее состояние героев. Этот метод придаёт персонажам дополнительное измерение, связывая их с визуальным наследием прошлого.

В целом, апроприация в кино — это не просто заимствование, а творческое переосмысление. Эти методы позволяют создавать многослойные произведения, в которых кино и живопись взаимно обогащают друг друга. Взаимодействие с произведениями искусства помогает режиссёрам углубить смысловую и эстетическую составляющую фильмов, а зрителям — лучше понять их культурный контекст. Кинематограф, используя визуальный язык изобразительного искусства, становится мостом между прошлым и настоящим, между классикой и современностью.

https://peopletalk.ru/article/kak-rezhissery-tsitiruyut-shedevry-mirovoj-zhivopisi-15-otsylok-v-kino-k-iskusstvu/ (дата обращения 17.11.24)

https://vk.com/wall-196436095_11982 (дата обращения 17.11.24)

https://www.kinoafisha.info/news/troitsa-ofeliya-i-smert-marata-proizvedeniya-iskusstva-kotorye-citirovali-v-kino/ (дата обращения 17.11.24)

https://www.soyuz.ru/articles/782 (дата обращения 17.11.24)

https://knife.media/art-in-movies/ (дата обращения 17.11.24)

https://dzen.ru/a/YB-rFob04iIIYSN3 (дата обращения 17.11.24)

https://tvkinoradio.ru/practice/article10611-kak-eto-snyato-solyaris/ (дата обращения 17.11.24)

https://multiurok.ru/blog/okhotniki-na-snieghu-brieighielievskiie-motivy.html (дата обращения 18.11.24)

https://diletant.media/articles/45247262/ (дата обращения 18.11.24)

https://kinoart.ru/texts/tri-vizita-na-solyaris-ot-lema-cherez-tarkovskogo-k-soderbergu (дата обращения 18.11.24)

https://dzen.ru/a/XmOdvoJKLUN6gRwP (дата обращения 19.11.24)

https://artflashmagazine.ru/zhivopis-v-filmah-andreya-tarkovskogo/ (дата обращения 19.11.24)

https://inoekino.com/blog/barry_lyndon (дата обращения 19.11.24)

https://adme.media/articles/10-filmov-v-kotoryh-my-nashli-otsylki-k-izvestnym-kartinam-2515526/ (дата обращения 19.11.24)

https://www.vashdosug.ru/msk/cinema/article/2570003/ (дата обращения 19.11.24)

https://www.tvtok.ru/info/articles/barri_lindon_stsenariy_autentichnost_optika_vliyanie_zhivopisi_na_kinolentu/ (дата обращения 19.11.24)

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2024-4/b5-kalko.pdf (дата обращения 19.11.24)

https://www.cinemoda.ru/elizabeth_rainbow/ (дата обращения 19.11.24)

https://kinotv.ru/read/spetsproekt/melanholiya-triera-i-tvorchestvo-prerafaelitov/ (дата обращения 19.11.24)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=c8870b803f38e88c3786b54e4f459f72_l-9226126-images-thumbs&n=13 (дата обращения 17.11.24)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Vincent_Willem_van_Gogh_037.jpg/640px-Vincent_Willem_van_Gogh_037.jpg (дата обращения 17.11.24)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Newgate-prison-exercise-yard.jpg (дата обращения 17.11.24)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTNkZjhmOWUtYWQ3YS00ZWRlLTg2NDAtOTY2MjU2NDE4MjJkXkEyXkFqcGdeQXVyNDMwNDYzMDc@.V1.jpg (дата обращения 17.11.24)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5270289/pub_624d4a19278c7a67a7fa0cfb_624d4b520a53100ac83407b4/scale_1200 (дата обращения 17.11.24)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва)#/media/Файл: Andrey_Rublev_-_Св.Троица-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения 17.11.24)

https://static.kinoafisha.info/k/movie_shots/1920x1080/upload/movie_shots/1/3/3/1441331/e9eff4eed82724ea40c775b42df4072b.jpeg (дата обращения 17.11.24)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возвращение_блудного_сына_(Рембрандт)#/media/Файл: Rembrandt_Harmensz.van_Rijn-_The_Return_of_the_Prodigal_Son.jpg (дата обращения 17.11.24)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f669aab749c54492d2c5896281c52a24_l-10662832-images-thumbs&n=13 (дата обращения 17.11.24)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmVkNDc4NTQtYjk2OC00ODYxLWIzYWUtNTk4ZjJiZTA4ZGYyXkEyXkFqcGdeQXVyNDMwNDYzMDc@.V1.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://t.me/cinemagraphie/2131 (дата обращения 18.11.24)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/2442582/pub_624d4a19278c7a67a7fa0cfb_624d4a6d5bfb1515b7c25155/scale_1200 (дата обращения 18.11.24)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Охотники_на_снегу#/media/Файл: Pieter_Bruegel_d._Ä._106b.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://www.thebulletin.be/sites/default/files/images/users/u2491/barry_lyndon.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Модный_брак_(цикл_картин)#/media/Файл: HogarthMarriage.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://i.pinimg.com/736x/d3/0c/97/d30c9727655b8e87c41e104cadd4a392.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://s.wsj.net/public/resources/images/RV-AM781_BKRV_G_GR_20140220125906.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://4.bp.blogspot.com/-LxbE8xK_Gng/UIakb1PHGHI/AAAAAAAAGpE/aZxRBsElupk/s640/barry+lyndon+white+rabbit.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://artchive.ru/thomasgainsborough/works/536908~Prints_Oktavij#show-work://536908 (дата обращения 18.11.24)

https://cdn.ananasposter.ru/image/cache/catalog/poster/pos23/27/69829-1000x830.jpg (дата обращения 18.11.24)

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/8/4/14554484.jpg (дата обращения 19.11.24)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сломанная_колонна#/media/Файл: Сломанная_колонна.jpg (дата обращения 19.11.24)

https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/9784475/0c22eea7-5254-49c5-868c-d472f44dec82/1920x (дата обращения 19.11.24)

https://ic.pics.livejournal.com/mr_henry_m/76576424/1195425/1195425_original.png (дата обращения 19.11.24)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Elizabeth_I_in_coronation_robesFXD.jpg (дата обращения 19.11.24)

https://img-fotki.yandex.ru/get/6522/119319383.11f/0_767d7_b2a9bbed_XL.jpg (дата обращения 19.11.24)

https://i.pinimg.com/736x/9d/90/d8/9d90d8a8597e578d58726ee46569becd.jpg (дата обращения 19.11.24)

https://img.tourister.ru/files/1/1/1/0/4/4/7/3/original.jpg (дата обращения 19.11.24)

https://yt3.ggpht.com/a/AGF-l79GUrvqyjEYvtZrFT-UZxDjUDmMWGLxxWwSjA=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo (дата обращения 19.11.24)