Роль текста в московском концептуализме

Структура исследования

I. Введение II. Способы работы с текстом 1.1. Цитаты советского человека 1.2. Речь и комментарии автора 1.3. Семантические и семиотические игры 1.4. Визуальная поэзия III. Облик текста IV. Заключение

I. Введение

Работа с текстом и языком вшита в ДНК концептуализма с самого его зарождения — с работы Джозефа Кошута «Стул и три стула». Однако работа с текстами у западных и советских художников отличается. Андрей Монастырский считал, что советский концептуализм менее стерилен и более литературен, чем концептуализм западный. Действительно, в отличие от американских и европейских художников, московские концептуалисты обращаются к речи советских граждан, идеологическим и бюрократическим штампам, литературе и поэзии, а не к словарям.

Джозеф Кошут, «Один и три стула», 1965

Концептуализм — искусство чистой идеи, отказывающееся от мимесиса, однако этого нельзя в полной мере сказать о работах художников в СССР. Многие московские концептуалисты, работающие с текстом, по форме или содержанию подражают советским идеологическим и речевым штампам или используют советскую типографику. Поэтому порой так сложно провести черту между концептуализмом и соц-артом. В данном визуальном исследовании я хочу подробно рассмотреть аспект работы с текстом в искусстве советских и российских концептуалистов и выделить основные методы.

Рамка исследования

Общепринятым термином в современном искусствоведении является «московский концептуализм», однако в течение исследования я употребляю словосочетание «советский концептуализм», т. к. включаю в корпус исследуемых художников в том числе представителей Одесской школы, в частности Юрия Лейдермана. Фокусом моего исследования является искусство московских концептуалистов, работавших с текстом продолжительное время или в отдельно взятый период. В качестве анализируемых работ я включаю как ранее творчество, так и поздние работы этих художников, созданные в 2000–2010 годах.

II. Способы работы с текстом

Борис Гройс в своем эссе «Коммунистический постскриптум» рисует дихотомию между капитализмом и коммунизмом как обществом денег и обществом языка.

«Медиумом экономики являются деньги. Экономика оперирует цифрами. Медиумом политики является язык. Политика оперирует словами — аргументами, программами и резолюциями, а также приказами, запретами, инструкциями и распоряжениями». Борис Гройс

Коммунизм — общество победившего языка, общество логоцентризма. Советская действительность пропитана текстом: распоряжения, архивы, картотеки, доски объявлений, стенды, газеты, книги, плакаты, документации съездов ЦК КПСС и тд. Пожалуй, ни один медиум не был настолько вездесущим, каким был текст. Текст проникал в каждый аспект жизни человека, и со временем проник в искусство и полотно картины, а позже и вовсе стал главным героем.

1.1. Цитаты советского человека

В 1971 году Илья Кабаков создает произведение «Ответы экспериментальной группы», которую основатель «Коллективных действий» Андрей Монастырский впоследствие назовет первым произведением московского концептуализма. На основе из оргалита, внешне напоминающей советские информационные стенды, художник помещает множество ответов неких людей на один вопрос: «Кто он?». Из реплик, представленных на стенде, зритель так и не понимает о ком идет речь, отдельные фразы противоречат друг другу, может они говорят не об одном человеке? А может этого человека не было? Существуют ли люди, чья речь представлена на стенде?

С этого момента Кабаков начинает работать с псевдодокументалистикой и персонажами. И важным, а иногда и единственным, элементом в его работах становится текст.

Илья Кабаков, «Ответы экспериментальной группы», 1971

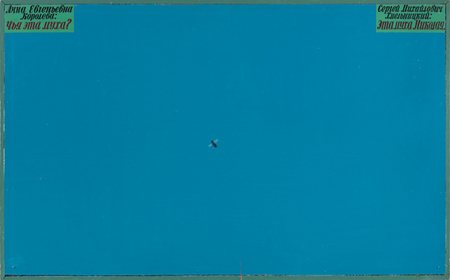

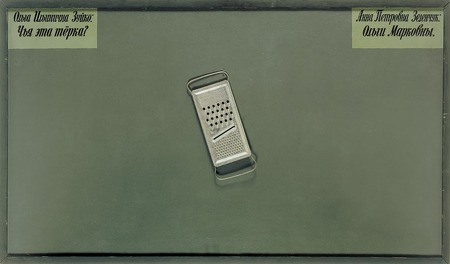

В цикле работ «Чья это…?» Кабаков изображает объекты советской повседневности и диалог двух лиц. Один человек спрашивает другого, кому принадлежит этот предмет, второй человек отвечает. Вопрос «Чье это?» критически важен в условиях коммунальной квартиры, которая в свою очередь являет собой миниатюру коммунистического строя, где имущество и собственность условны.

Илья Кабаков. «Анна Евгеньевна Королева: Чья эта муха?» 1987 / Илья Кабаков. «Ольга Ильинична Зуйко: Чья эта терка?» 1987

«Любой текст коммуналки в той или иной форме — на уровне автоматическом, бессознательном — пропитан понятиями и терминами, которые проникают из этого большого мира, прежде всего — в огромном количестве безличных местоимений, которые так потрясают иностранцев. Это „они“, „оно“, „у нас“ и вообще безличные формы: приходят, придут, принято. То есть огромное количество речений, не связанных в принципе с конкретными обитателями коммуналки.» Илья Кабаков

Многолетнее исследование Кабаковым речи советских людей оформляется в его сборник «Голоса за дверью», над которым художник работал с 1981 года. Книга представляет собой коллекцию написанных от руки объявлений, которые размещали выдуманные автором жители коммунальной квартиры.

Илья Кабаков, «Голоса за дверью», 2011

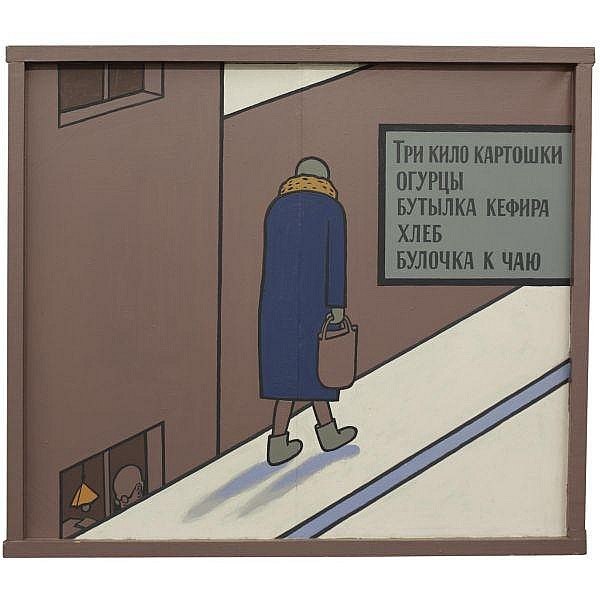

В работах цикла «Квартира 22» Виктора Пивоварова так же используется прием прямой речи лирического героя. Квартира 22 — это квартира, в которой художник жил в детстве, а герои картин знакомые ему люди: мать, соседи, друзья. Речь героев не оформлена в кавычки, но по контексту, в котором расположены реплики, можно предположить, что изображен внутренний монолог героев. Реплики простые и приземленные, о бытовых проблемах и жизненных неурядицах: клопы в диване, прохудившееся пальто и звон в ушах.

Виктор Пивоваров, из цикла «Квартира 22», 1992-1996

Использование прямой речи в совокупности с иллюстрациями добавляет дополнительный контекст и сентиментальность изображенным героям. В работах Кабакова героев полностью формирует их речь и реплики и хотя мы не видим говорящих, речь поймана автором настолько достоверно, что они предстают перед зрителем живыми людьми с реальными голосами.

1.2. Речь и комментарии автора

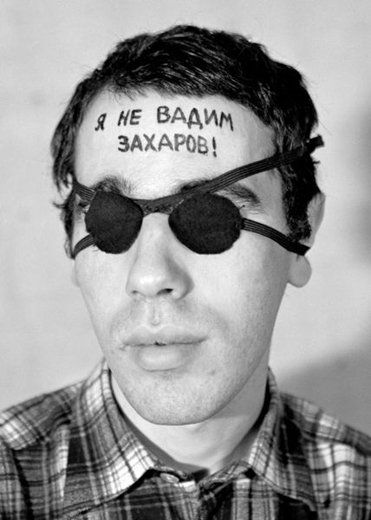

Совсем иначе с речью работает Юрий Альберт. Он не цитирует абстрактного советского человека и не говорит от лица персонажа, а вступает в прямой диалог со зрителем, от своего лица. В серии работ «Я не…» Альберт обращается к художникам значимым для него лично: Илье Кабакову, Вадиму Захарову, Рою Лихтенштейну, Энди Уорхолу. В работе «Я не Вадим Захаров» художник делает автопортрет с частым элементом в творчестве Захарова — повязкой на глазу, но в отличие от Захарова он накладывает повязки на оба глаза, становясь слепым.

Юрий Альберт, «Я не Вадим Захаров», Из серии «Я не…», 1983

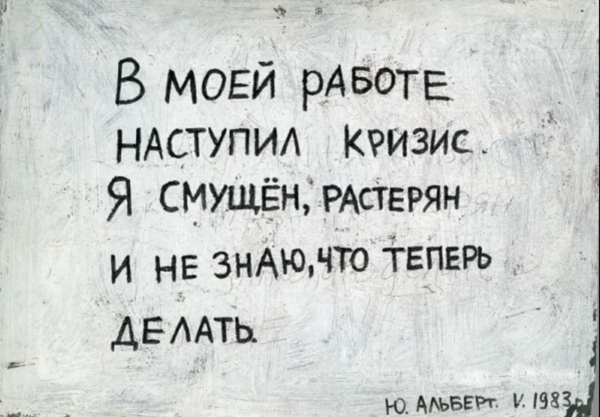

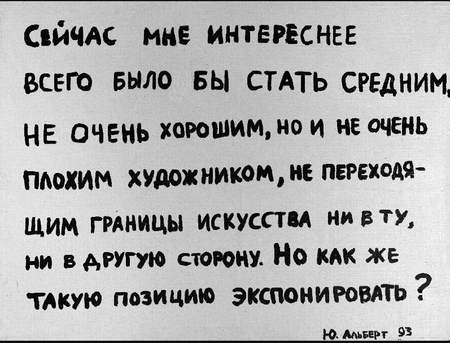

Юрий Альберт сводит к минимуму эстетическую и изобразительную составляющую в своих работах, оставляя только текст. Свой текст. Свои мысли и беспокойства относительно искусства и жизни. Написаны они, в отличие от многих работ московского концептуализма, не каким-то стандартным шрифтом, а рукописным текстом художника, кривоватым и меняющимся от картины к картине. Высказывания Юрия Альберта предельно искренни хоть и не обращены к какому-то конкретному адресату.

Юрий Альберт, «В моей работе наступил кризис», 1983 / Юрий Альберт, «Сейчас мне интереснее всего…», 1993

В своей живописи Юрий Лейдерман говорит от первого лица, только его комментарии совсем не поясняют контекст происходящего на картине. Абсурд заключен в сами фразы, в которых читатель понимает каждое слово, узнает структуру и даже понимает сказанное целиком, но реплика оставляет больше вопросов, чем ответов. В картине «Гренландия» текст на картине гласит: «Сразу после завоевания Гренландия была поделена на точечные поля для плясок». О каком завоевании идет речь? Что это за точечные поля? Кем была поделена Гренландия и какие пляски подразумеваются? Смысл сказанного полностью ускользает даже при наличии иллюстрации Гренландии, поделенной на эти самые поля.

Юрий Лейдерман, «Гренландия», 1988

«Картина „Мимо свисающих ветвей“ относится к моей практике создания иллюстративных коанов, понятийных ловушек, когда „что-то нарисовано“ и „что-то написано“ — текст и иллюстрация, оба минимальные, имеют отношение друг к другу, внушают доверие (эти самые „свисающие ветви“), — но общий смысл происходящего ускользает. Даже упоминание конкретной страны, будоражащее эрудицию, ничего не проясняет. Зритель лишь вовлекается в игру, где его понятийные усилия раз за разом опрокидываются в пустоту, подобно знаменитому дзен-буддистскому „хлопку одной ладонью“.» Юрий Лейдерман

Юрий Лейдерман, «Мимо свисающих ветвей», 1989

1.3. Семантические и семиотические игры

В другом корпусе работ московского концептуализма центральную роль играют не только тексты советских реалий, но и работа с категориями лингвистики: семантикой и семиотикой.

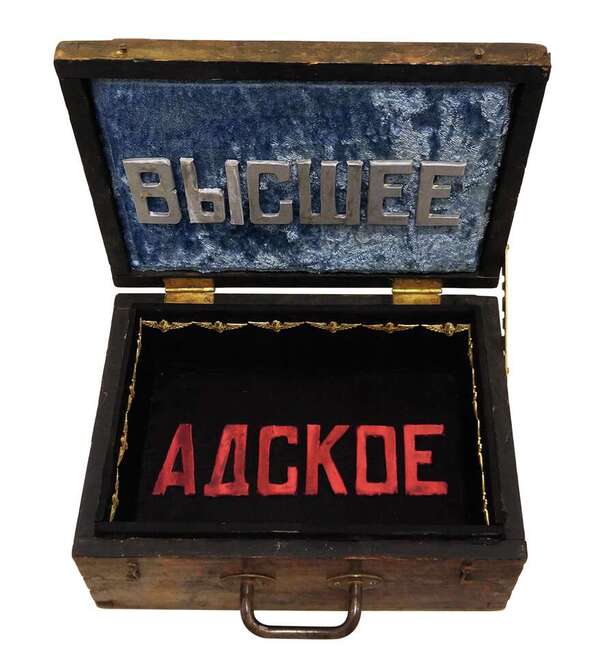

В своих работах серии «Объекты среднего рода» художница Елена Елагина превращает прилагательные в существительные, тем самым совершая семантическую трансформацию. Не следуя традиции Кошута, Елагина не дает никаких дескрипций этим словам. Слова «Высшее», «Адское» сами по себе имеют внушительное количество контекстов и культурных ассоциаций. Но слова «Дегтярное», «Сосудистое», «Детское» вызывают парадокс. Что есть «Сосудистое»? Переходя из прилагательного в существительное, слово оказывается готово вместить в себя больше, чем описательный медицинский термин. Художница не дает определение новым словам, предлагая зрителю вложить в них множество ассоциаций.

Елена Елагина, из серии «Объекты среднего рода», 1987-2021

«Как всякие удачные и подлинные работы, эти инсталляции многозначны и обладают свойством семантического „люфта“ — в них всегда остается какой-то несводимый остаток значения, который не покрывается никакой интерпретацией (прежде всего за счет пластического решения). Окончательный смысл работы ускользает. Например, работы „Сосудистое“ и „Дегтярное“. Это и какие-то метафизические алтари, и в то же время как бы рекламная советская витрина валокордина и мыла». Андрей Монастырский

Елена Елагина, из серии «Объекты среднего рода», 1987-2021

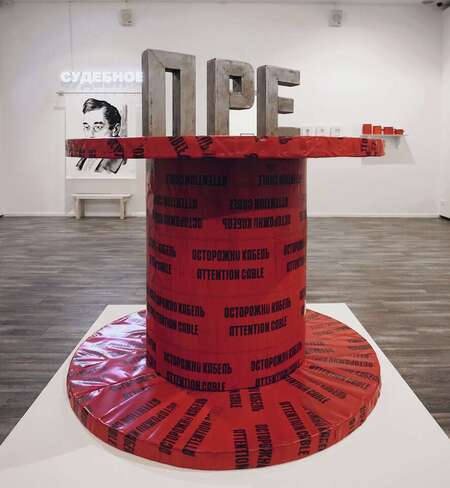

В инсталляциях «Прекрасное» художница материализует слово и деконструирует его. В этой инсталляции сталкиваются два знака: буквенный и условная форма означающая цвет. В этих инсталляциях приставка «Пре» путешествует, оказываясь то перед «корнем» слова, то над ним, тем не менее сохраняя читаемость. Примечателен выбор предметов, обозначающих корень. «Красный» в слове «Прекрасный» происходит от старославянского значения слова «красный» — красивый. Но Елагина выбирает предметы лишенные эстетики: эмалированные кастрюли, ограничительные ленты. Прекрасным в данном случае становится обычно невыразительный окружающий нас быт.

Елена Елагина, «Прекрасное» из серии «Объекты среднего рода», 1987-2021

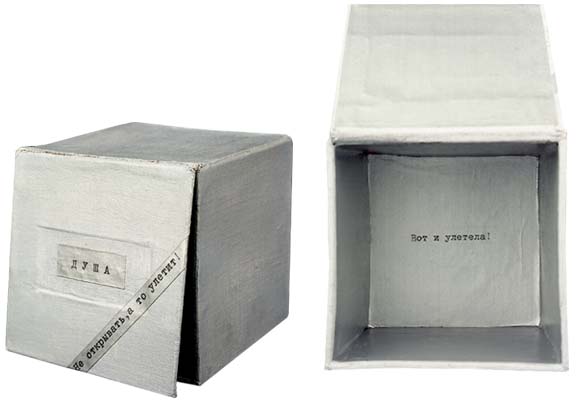

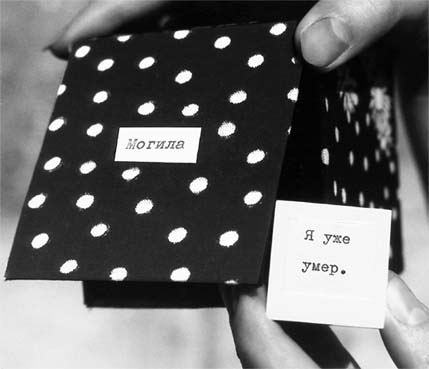

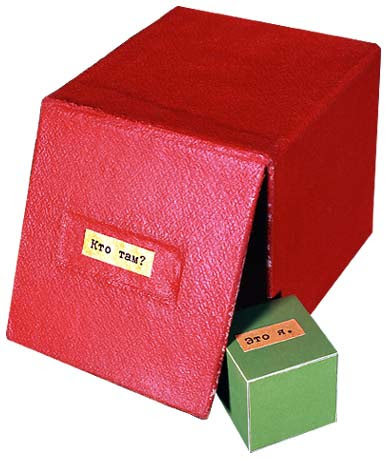

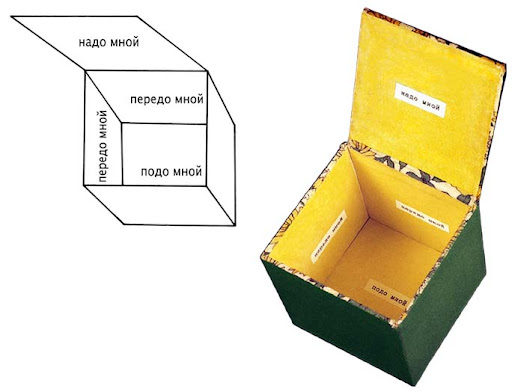

Римма Герловина в своих кубиках работает с широким спектром выразительных языковых средств и парадоксов. Форма куба не случайна — это чистая, максимально нейтральная форма, которую художница наделяет множеством смыслов. Частый прием — метафора. Куб становится метафорой души, могилы, смерти, жизни, человеческих отношений. Куб говорит со зрителем и призывает его к чему-то или отрицает уже сказанное. Куб может быть метафорой пространства, так в кубике «Квинтэссенция» на всех внутренних гранях написаны указатели пространства: «надо мной», «подо мной», «передо мной». Но непосредственно «меня» в этом кубе нет, он пуст.

Римма Герловина, «Душа. Не открывать, а то улетит!», 1974 / Римма Герловина, «Могила», 1974

«Находясь на грани поэзии и изобразительного искусства, кубики как „овеществленные“ японские хайку говорят на языке закодированной простоты. Именно эта парадоксальная простота в сочетании с аналитическим подходом, лирической иронией и фаталистическим элементом образуют семиотическую среду этих работ. В то же время их метафоричность не противоречит их поливалентному истолкованию.» Римма Герловина

Римма Герловина, «Кто там?», 1974 / Римма Герловина, «Квинтэссенция», 1974

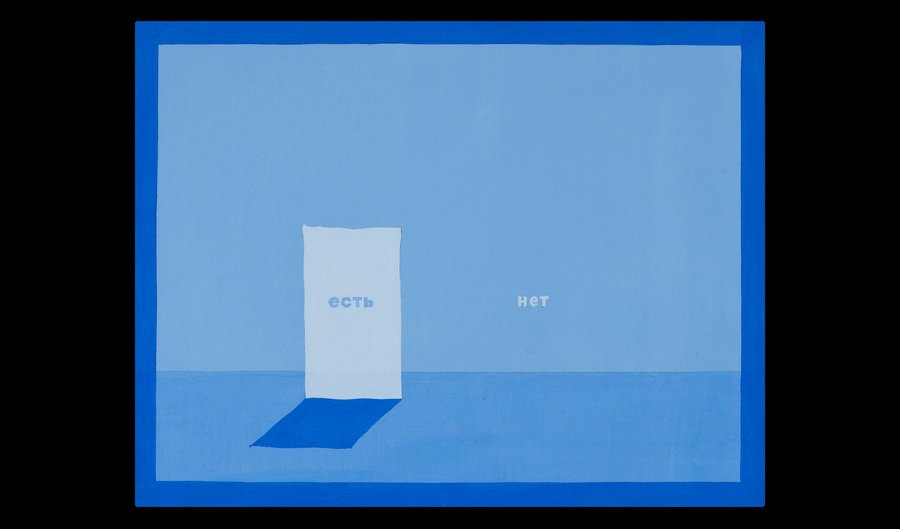

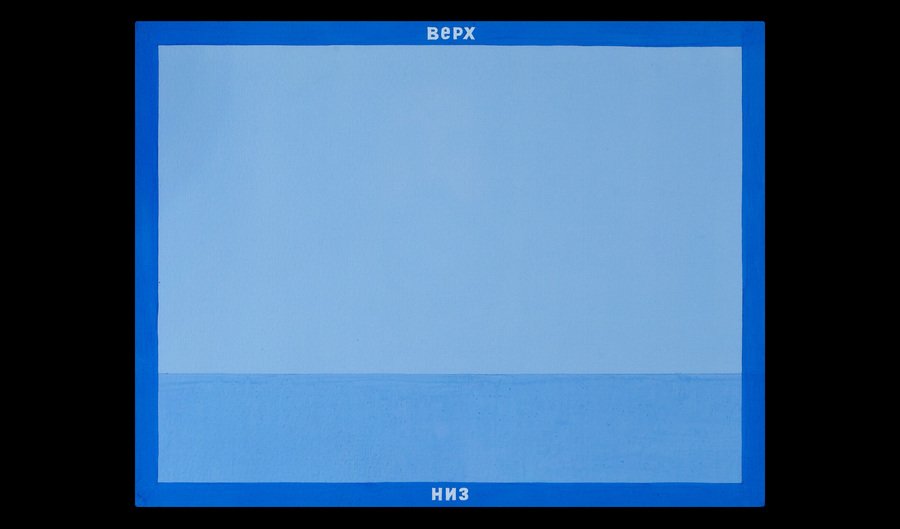

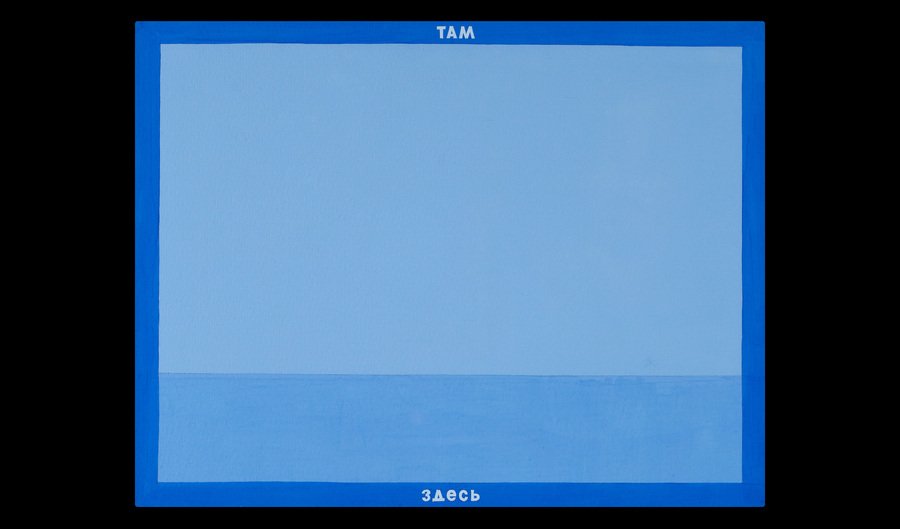

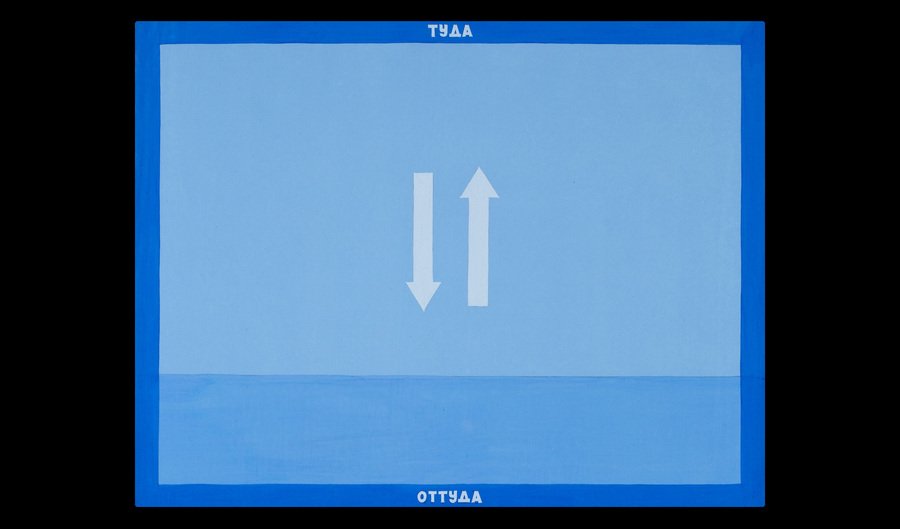

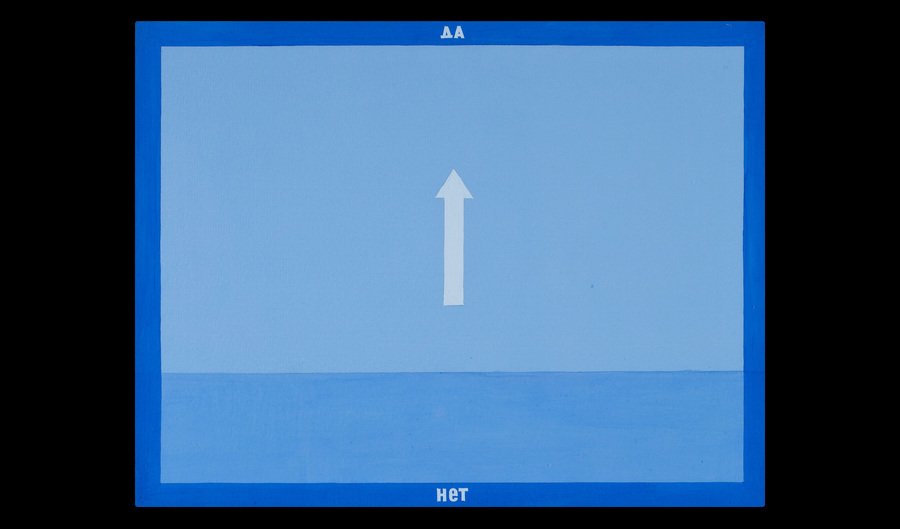

В альбоме «Konkluze» Виктор Пивоваров упрощает пейзаж до минимальной формы, деля пространство на две части и обозначает каждую из половин дихотомиями: верх-низ, там-здесь, есть-нет, да-нет, туда-оттуда. Таким образом работы из альбома «Konkluze» представляют собой самую простую знаковую систему, где знаком является непосредственно графема слова в условном визуальном пространстве картины. Посредством размещения этих графем в определенных местах, Пивоваров расчерчивает своего рода карту семиотических экспериментов.

Виктор Пивоваров, Альбом «Konkluze», 1975

1.4. Визуальная поэзия

Еще одна форма работы с языком, которую используют московские концептуалисты — визуальная поэзия. В этой тенденции можно увидеть наследование традициям футуристической книги начала ХХ века. Форма визуальной поэзии нашла свое место в концептуализме из-за равноценного сочетания слова и изображения и возможности работы с чистым значением слова.

Говоря о поэзии в искусстве концептуалистов, стоит упомянуть имя Всеволода Некрасова. Некрасов — ярчайший представитель конкретной поэзии. В своих текстах поэт стремится сделать каждое слово весомым и осязаемым. Это достигается множеством средств, но одно из них — повторение реплик.

«Поэтическая речь Некрасова устроена поразительно. Она возникает естественным образом из живой органики языка и речевого обихода наших привычек, которые мы даже порой и не замечаем. Но вместе с тем слово Некрасова очень остро реагирует на то, что он видит. Некрасов „всматривается“ словом. Его слово — зрячее. Может быть, этими качествами он оказался близок художникам» Эрик Булатов

Поэзия Некрасова материализуется в живописи Эрика Булатова, вписывается в абстрактный пейзаж, становясь тем самым полноценной визуальной поэмой. Слово «Свобода» прорывается в бесконечное небесное пространство сквозь череду ритмичных реплик «Свобода есть». В статье «Цитата в пейзаже» Михаил Сухотин пишет о том, как важна для Эрика Булатова объективность и чистота знака и этой объективности художник добивается через присвоение себе чужого текста. Булатов присваивает себе лирику Некрасова и таким образом создает гармоничный симбиоз живописи и поэзии.

Эрик Булатов, «Свобода есть свобода II», 2000-2001 / Эрик Булатов, «Тучи растут», 2007 / Эрик Булатов, «Живу вижу», 1999

«Я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей.» Эрик Булатов

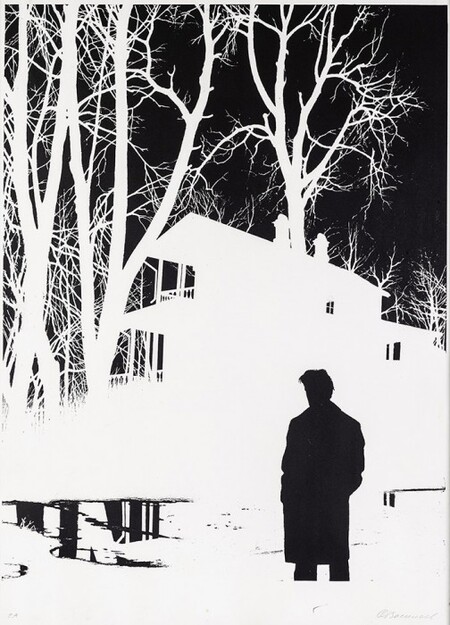

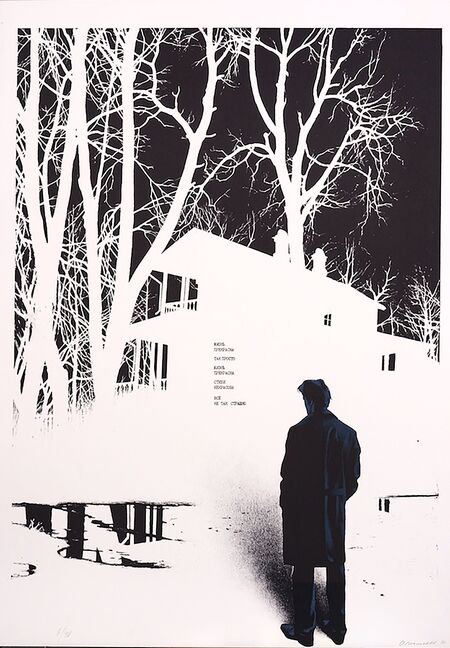

Олег Васильев так же вписывает поэзию Всеволода Некрасова в пейзаж, но пейзаж Васильева всегда более лиричный и романтический. Поэзия Некрасова в интерпретации Васильева оказывается не такой острой и кричащей, как у Эрика Булатова, а говорит тихим голосом, пропадая эхом в снегу и ветках деревьев.

Олег Васильев, из серии «Из стихов Всеволода Некрасова», 1991

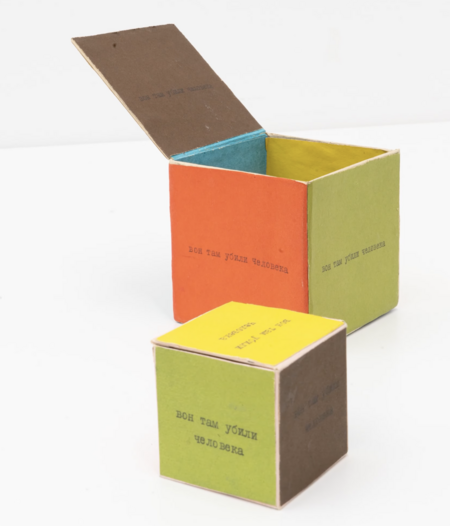

Римма Герловина, будучи филологом и поэтессой, тоже работала с формой визуальной поэзии в своих кубиках. В основном художница использовала свои тексты, но обращалась и к текстам поэтов-современников. Например, в кубике «Вон там убили человека» художница использует стихи Генриха Сапгира. На каждой из четырех граней кубика написана одна фраза «Вон там убили человека», в попытке ответить на вопрос какого человека и где убили, зритель вертит кубик со всех сторон, заглядывает внутрь, но внутри обнаруживает не ответ, а еще один кубик — поменьше. На всех его гранях написана та же самая фраза. И только внутри маленького кубика зритель находит продолжение — «Пойдем посмотрим на него». Визуальная поэма Герловиной-Сапгира — партиципаторный объект, методично проводящий зрителя-читателя по тексту, но не дающий в конце ответов, а намекающий на продолжение путешествия.

Римма Герловина, «Вон там убили человека», 1974

III. Облик текста

Текст в Советском союзе был основным способом разговора власти с обществом, более того, текст в СССР обладал не только смысловой наполненностью, но и узнаваемой формой, из-за чего становился полноценным субъектом в жизни советского человека.

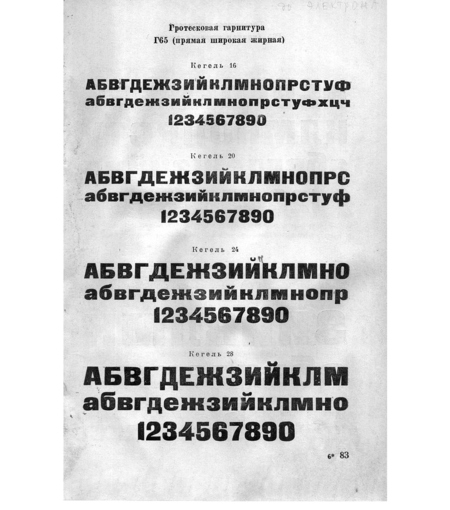

Для советской типографики характерна стандартизированность. Начиная от школьных прописей заканчивая гостами книжных шрифтов и плакатными трафаретами — жизнь текста в СССР, как и жизнь человека, была строго упорядочена.

В связи с этим, использование формальных признаков советской типографики накладывает на все написанное ей след авторитарности и голос власти (или разговора с ней).

Страница из справочника «Типографские шрифты, материалы и принадлежности» (М.: Союзполиграфпром, 1950)

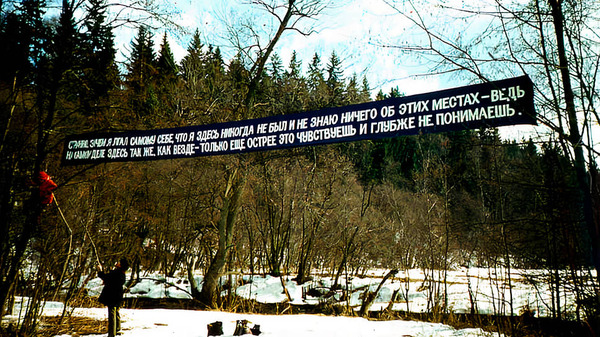

На акции группы «Коллективные действия» под названием «Лозунг 77» участники растянули в лесу красный транспарант, который гласит «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не жил и ничего не знаю об этих местах». Формально транспарант — атрибут демонстраций, а лозунг — манифестарное высказывание. Но лозунг КД не манифестирует ничего, хоть и выглядит так, будто должен. И не принадлежит групповому действию в привычном смысле. Сам Монастырский называл свое искусство скорее аполитичным, в акциях КД центральное место занимают темы пустоты и ожидания. Но в акциях «Лозунг 77» и «Лозунг 78» формальные признаки объекта не могут не наталкивать на политическое прочтение произведения, беря во внимание контекст того времени и места.

Группа «Коллективные действия». Акция «Лозунг-1977». 1977 / Группа «Коллективные действия». Акция «Лозунг-1977». 1978

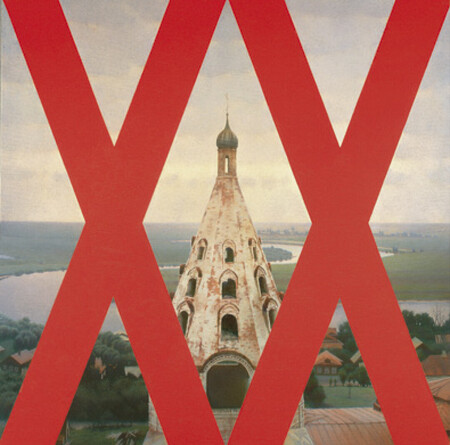

С плакатными шрифтами работает и Эрик Булатов. В его живописи на одном полотне сочетаются кричащие плакатные лозунги и безмятежность неба, куда эти лозунги помещены, создавая парадоксальную ситуацию. Текст вписан в край изображения, занимая все поле картины. Лозунг «Слава КПСС» становится всеобъемлющим и безграничным, стремящимся выйти за границы холста, неба, мироздания.

Эрик Булатов, «Слава КПСС II», 2002-2005

Для Эрика Булатова важна «отделенность» текста от изображения, противопоставление глубины и близости. Плакатные шрифты, ассоциируемые с советской властью, оказываются бесконечно далеки от реального пейзажа, который они перекрывают. Пропагандистским штампам не удается поглотить и присвоить себе то, что чисто и реально — небо, живой пейзаж, свободу.

Эрик Булатов, «Русский XX век III», 1998

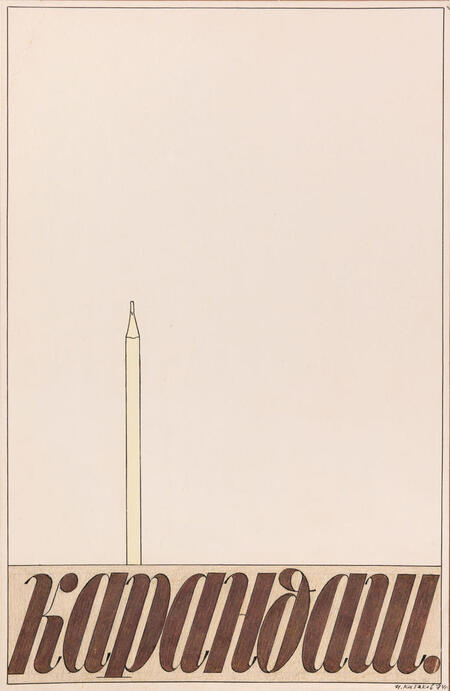

Начиная с работы «Ответы экспериментальной группы» Илья Кабаков вводит в свой художественный язык особый узнаваемый шрифт — нечто среднее между двух стандартизированных буквиц: школьными прописями и чертежным шрифтом.

Илья Кабаков, «Карандаш», 1974

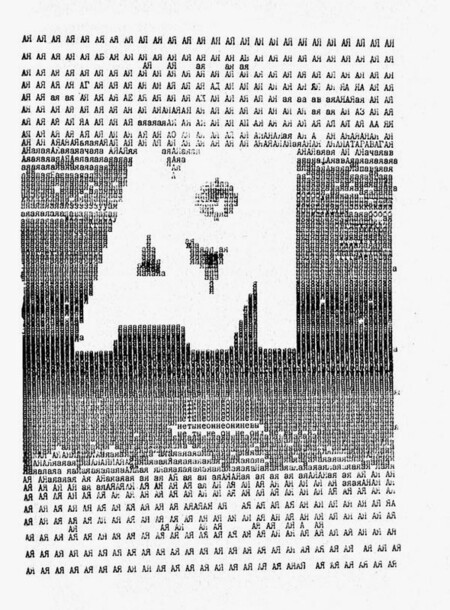

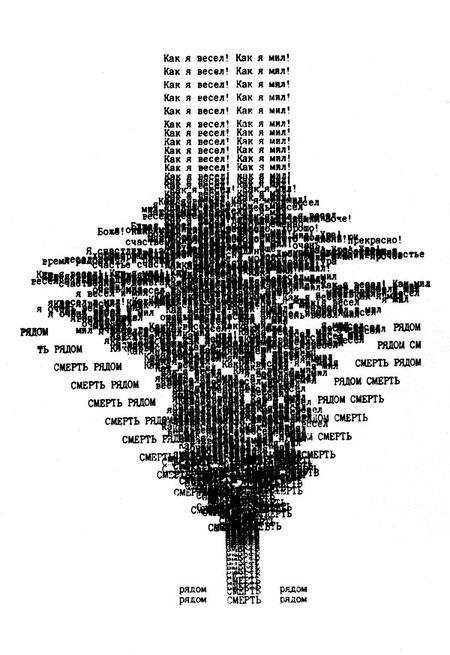

В своей форме визуальной поэзии — стихограммах, Дмитрий Пригов осмысляет формат самиздата и его несовершенства. Листы наслаивались друг на друга и текст печатался на печатной машинке, из-за чего где-то пропечатывался бледнее, где-то слова наслаивались друг на друга, из-за чего самиздат был совсем не похож на печатные книги. Дмитрий Пригов называл это «комплексом неполноценности» самиздата. Буквы в стихограммах Пригова то растворяются, то наслаиваются друг на друга, создавая плотное нечитаемое пятно.

Дмитрий Пригов, стихограммы, 1985

В серии эмалированных стендов 1980 года Илья Кабаков имитирует картотеки и доски объявлений. Стенд «Собакин» представляет собой что-то между паспортом и трудовой книжкой некоего Собакина Петра Николаевича. Здесь хронологически указаны места работы, записаны дети, указан год и место рождения. Во второй части диптиха изображена собака, не обремененная бюрократической описью.

Илья Кабаков, Диптих «Собакин», 1980

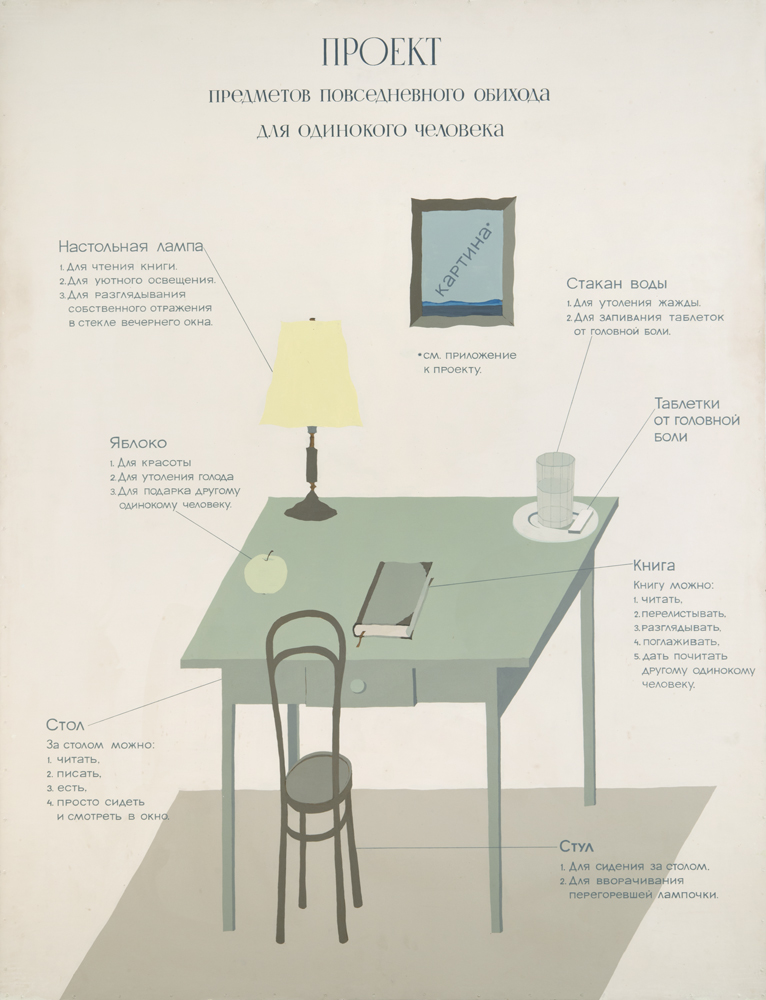

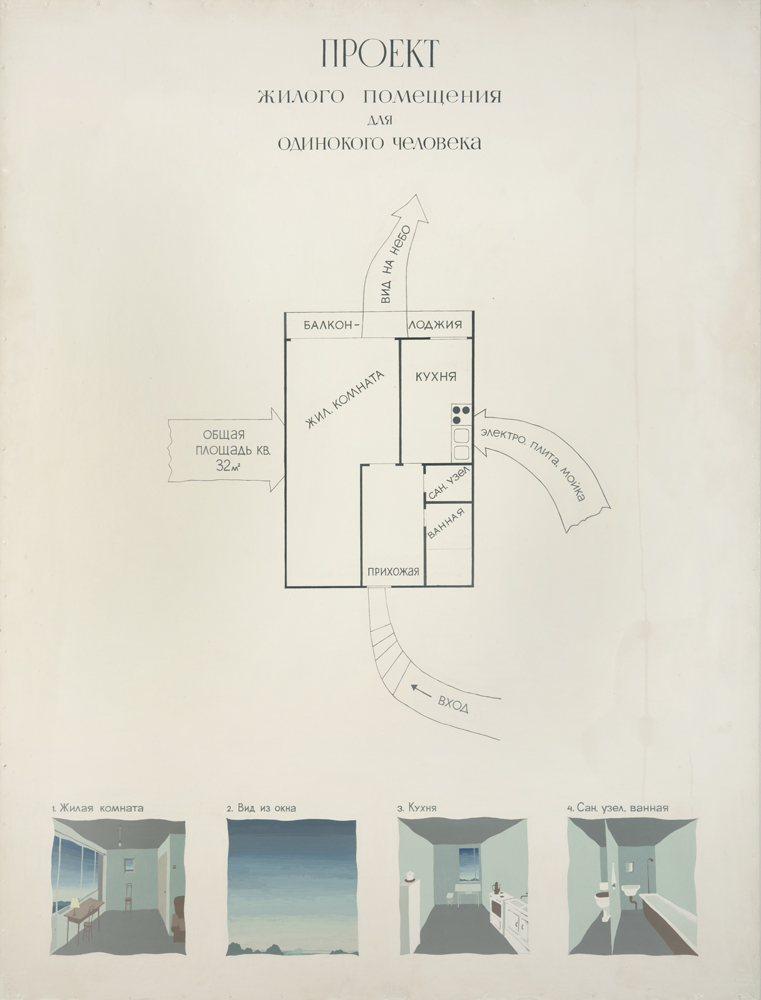

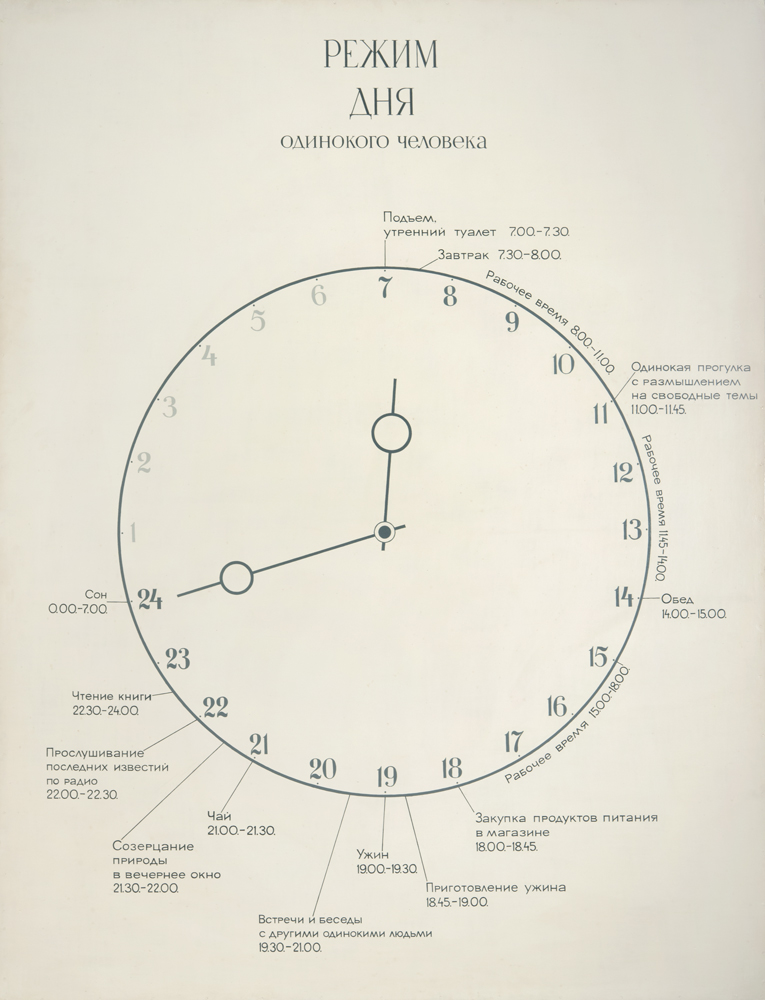

Сухую форму противопожарных информационных стендов использует Виктор Пивоваров в своем цикле «Проекты для одинокого человека». В такой сухой бюрокаратичной форме художник схематично расписывает порядок жизни одинокого человека, под стать форме произведения — безликого и стандартизированного.

Виктор Пивоваров. Из альбома «Проекты для одинокого человека». 1975

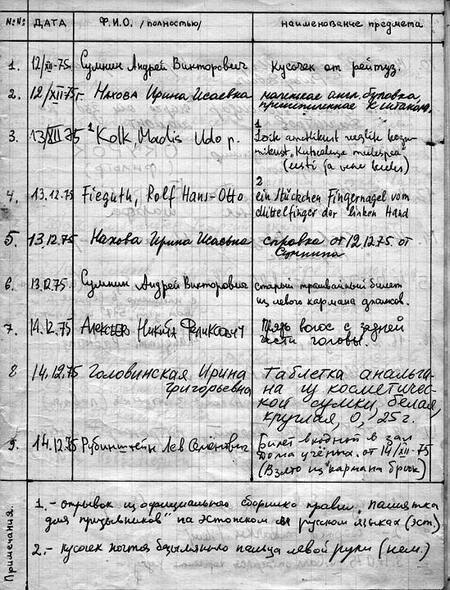

Все свои акции участники «Коллективные действия» документировали с точностью советских бюрократов, описывая порядок акции и сопровождая чертежами. Книги КД — своего рода архивы или отчеты деятельности группы. В ранней акции Андрей Монастырский обращается к форме книги учета. Каждый участник акции мог принести любой объект, положить его в кучу к другим и записать его в книгу учета. Предметы, принесенные участниками, не сохранились, и книга учета — единственный артефакт и полноценный результат перформанса.

Андрей Монастырский, «Куча», 1975

Тома документаций акций группы «Коллективные действия» в экспозиции «Открытое хранение. Пролог» музея «Гараж», 2024 / Группа «Коллективные действия», страница из 1 тома «Поездки за город», 1980

В работе с текстом московские концептуалисты обращались практически к каждому атрибуту советской «текстовой жизни»: от типографики до формата стендов, архивов, картотек и учетных книг. В работах отдельных художников можно встретить сочетания нескольких описанных выше приемов.

IV. Заключение

В своей работе с текстом советские художники не ограничивались одним методом, исследуя все грани устной и письменной речи. Традиция работы с текстом и своего рода текстоцентризм сохраняется и в современном российском искусстве, выходя за грани концептуализма. Текст продолжил существовать в живописи и инсталляциях, и позже вышел за пределы мастерских и галерей на улицы, став частью метода московских акционистов и современных российских стрит- и ленд-арт художников.

Движение Э.Т.И., Акция «Против всех», 1999 / Тимофей Радя, «Пусть все услышат мое молчание», 2014

Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит, Ив-Ален Буа, Розалинд Краусс, Хэл Фостер. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. — 2021. — Ad Marginem.

Гройс, Борис. Коммунистический постскриптум. — 2014. — Ad Marginem.

Гройс, Борис. Московский романтический концептуализм. — 1979

Лот 93. Римма и Валерий Герловины. Без названия (Куб), 1990 // VLADEY [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vladey.net/ru/artwork/3361 (дата обращения 12.05.2025).

Михаил Сухотин. Цитата в пейзаже // Русский концептуализм [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://conceptualism.letov.ru/Mikhail-Sukhotin-tsitata-v-peyzazhe.html (дата обращения 12.05.2025).

ОСТ-1337 // Type Journal [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://typejournal.ru/articles/ost-1337 (дата обращения 12.05.2025).

The writing cubes. Римма и Валерий Герловины // The Gerlovins [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gerlovin.com/writing_cubes.htm (дата обращения 12.05.2025).

Слово и текст в творчестве Ильи Кабакова // VLADEY [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vladey.net/ru/news/184 (дата обращения 12.05.2025).

Феномен Булатова // Aroundart.org [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://aroundart.org/2014/10/07/fenomen-bulatova/ (дата обращения 12.05.2025).

Аукцион № 18. Лот № 115. Елагина Елена, Макаревич Игорь. Там, вдали за рекой (из серии «Красные»), 1989 // VLADEY [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vladey.net/ru/artwork/7591 (дата обращения 14.05.2025).

Аукцион № 18. Лот № 116. Елагина Елена, Макаревич Игорь. «Внутри взгляда» (фрагмент), 1990 // VLADEY [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vladey.net/ru/artwork/7664 (дата обращения 14.05.2025).

Герловины. Окружающая среда // The Gerlovins [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gerlovin.com/writing_cubes_environments.htm (дата обращения 14.05.2025).

Елагина Елена // Музей современного искусства PERMM [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.safmuseum.org/artists/elagina.htm (дата обращения 14.05.2025).

Как смотреть современное искусство? Курс для начинающих // Arzamas [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/2024 (дата обращения 14.05.2025).

Макаревич & Елагина // makarevichelagina.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://makarevichelagina.com/ru/author/278/work-list (дата обращения 14.05.2025).

Что такое искусство «нонконформистов» и как его понимать // Arzamas [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/1563 (дата обращения 14.05.2025).

Психология и философия искусства: ВИК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA/ (дата обращения 14.05.2025).

Триумф и драма на торгах VLADEY // VLADEY [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vladey.net/ru/news/184 (дата обращения 14.05.2025).

Федотова Евгения, Сидорина Евгения. Архив Музея современного искусства «Гараж» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://garagemca.org/collection/catalogue/CT55 (дата обращения 14.05.2025).

От советского авангарда до наших дней: как понимать русское искусство XX века // Arzamas [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/1206 (дата обращения 14.05.2025).