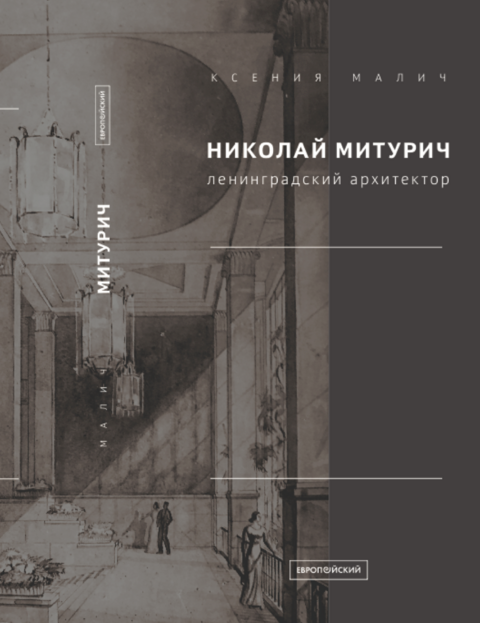

Монография «Николай Митурич. Ленинградский архитектор».

В Издательстве Европейского Университета вышла книга историка архитектуры Ксении Малич о ленинградском архитекторе Николае Александровиче Митуриче (1891-1973). Единственный на сегодняшний день уцелевший его проект — здание Театра имени Ленинского комсомола в Александровском парке (Санкт-Петербург). Хотя строил Митурич много, прошел все противоречивые этапы первых послереволюционных десятилетий: неоклассицизм, авангард, постконструктивизм, снова неоклассицизм. Архитектура, интерьеры, дизайн, сценография — его наследие очень разнообразно, но сегодня об этом свидетельствуют лишь архивные материалы.

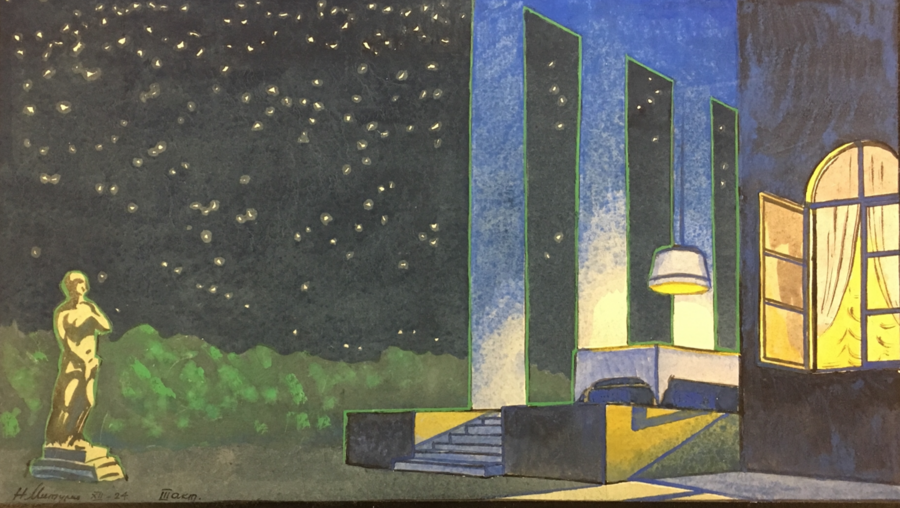

Н. А. Митурич. Эскиз декорации к спектаклю Красного театра. 1924-1925. ЦГАЛИ СПб.

Это исследование, конечно, — не «ЖЗЛ», а скорее эссе, которое начиналось с единственной целью: привлечь внимание к архитектору, который очень много работал, строил, и от которого практически ничего сегодня не осталось, кроме одного (пусть и серьезного) здания. Его биография складывалась постепенно: в архивах, из дневниковых записей, встреч с родственниками, случайных рисунков на полях, коротких протокольных фраз, а иногда, очень серьезных документов (личное письмо Жданову, выступления с отчаянной защитой проекта от «сокращений»). Ленинград, перебранный по кирпичикам после Второй мировой войны, не потерял своей аутентичности именно благодаря таким зодчим — вдумчивым, с прекрасной профессиональной выучкой, с «Петербургом» в крови. У всех у них после революции был свой сложный путь. И мы попытались понять, как и почему этот путь складывался на примере одного человека.

Н. А. Митурич. Дом культуры союза совторгслужащих на улице Декабристов (ныне на этом месте — Вторая сцена Мариинского театра). В соавторстве с В. П. Макашовым. 1932. ЦГАКФФД СПб.

В издании собраны материалы личного архива архитектора. Помимо проектов и фронтового дневника времен Первой мировой войны, впервые опубликованы редкие фотографии, эскизы мебели, театральная сценография. Но я предлагаю посмотреть на несколько ранних работ Митурича, не уцелевших, но интересных.

ПАРКОВЫЕ ЭСТРАДЫ

С середины 1920-х годов в рамках пропаганды социалистического образа жизни партийное руководство Ленинграда сделало ставку на физкультурное движение и создание парков (или хотя бы скверов) культуры и отдыха. Городские сады приспосабливали для проведения соревнований, концертов, игр. Строили типовые спортивные павильоны, киоски, тиры, летние кинотеатры и музыкальные эстрады, которые закреплялись за профессиональными объединениями и заводами. Под руководством Митурича были спроектированы десятки сооружений. Как правило, это были здания небольшого размера, поэтому именно архитектура малых форм стала для Митурича первой площадкой для апробации приемов конструктивизма. Строительство обходилось дешево и завершалось в короткие сроки. Смелые цветовые сочетания и непривычные формы были актуальны для спортивных и зрелищных типологий. Реализовать на практике эти приемы, вдохновленные опытом абстрактного искусства, удавалось далеко не многим, опыт Митурича можно даже назвать редким исключением. К сожалению, большинство подобных деревянных построек было уничтожено в годы войны.

Н. А. Митурич. Летний кинотеатр клуба имени Дзержинского. 1928. Проект. Карандаш. ЦГАЛИ СПб.

Клуб металлистов имени Орлова при заводе «Светлана».

Проблема разработки нового в социальном отношении типа здания — клуба для рабочих уже во второй половине 1920-х годов были предметом оживленной дискуссии в профессиональных кругах. В Ленинграде в первые годы архитекторы были заняты в основном переоборудованием старых помещений под нужды клубной работы. Свой первый полноценный клуб Митурич построил совместно с В. П. Макашовым для Союза рабочих слаботочной электропромышленности — клуба металлистов имени Орлова при заводе «Светлана» (1927-1928, разрушен во время Второй мировой войны). По сути, это была пристройка к дому XIX века по адресу Нежинская, 8. К центральному входу вел невысокий пандус, над дверьми расположены плоские навесы. Разнообразные формы оконных проемов (квадратные, ленточные, Г-образные) были продиктованы особенностями планировки и назначением помещений. К зданию клуба примыкал отдельный корпус, в котором размещался спортивный зал с раздевалками, душами, «антропометрическим кабинетом» и служебными помещениями.

Н. А. Митурич. Клуб имени Орлова при заводе «Светлана». В соавторстве с В. П. Макашовым. 1938. ЦГАКФФД СПб.

Дом культуры имени С. М. Кирова в Мурманске.

Критика конструктивизма и возвращение к наследию исторических стилей после 1932 года, конечно, отразились и в творчестве Николая Александровича Митурича. Изменения произошли быстро, но нельзя сказать, что они оказались внезапными. Тяга к монументальности и поиску величественного образа заметна уже в его работах начала 1930-х годов, например — в проекте Мурманского Дома культуры имени С. М. Кирова (открыт в 1932 году). Симметричная уравновешенная композиция главного фасада акцентирована большим полукруглым эркером над входом. Ритм бетонных консольных ребер, поддерживающих выступающий объем, напоминает о колоннаде, которая могла в этом месте оформлять классический полукруглый портик, но использование ее показалось бы в 1930 году неуместным. Здание сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны, в первоначальных формах не восстанавливалось.

Н. Ф. Демков. Дом культуры имени Кирова в Мурманске. В соавторстве с Н. А. Митуричем, В. П. Макашовым. 1930. ЦГАЛИ СПб.