Дом и сад, или Приключения пространства

Текст из каталога выставки «Сергей Сапожников. Дом и сад». 2023

Идея проекта возникла еще весной 2020 года, в разгар первого ковидного карантина и, будучи откликом на тогдашнюю ситуацию, подразумевала подчеркнуто нейтральную съемку собственного жилья. До того момента Сергей Сапожников в подобной манере снимал только внешнее пространство, и в ситуации пандемии перенесение той же манеры на интерьерную съемку выглядело по крайней мере логичным. Однако популярная строка Иосифа Бродского «не выходи из комнаты, не совершай ошибку», шла настолько вразрез душевным импульсам фотографа, что первоначальная идея довольно быстро оформилась в три параллельные серии изображений смежных локаций — квартиры, подъезда дома и ближайшего районного парка — представляющих исчерпывающую картину герметичной среды его обитания. Другими словами, сразу же сложилась модель персонального мира. Наглядная и камерная, легко охватываемая взглядом и сложно-разнообразная, глобальная в своей трехчастной структуре и априорно общечеловеческая — в экстремальной ситуации, где эскапизм причудливо смешан с универсализмом. Неудивительно поэтому, что ее визуальная образность оказалась нагруженной массой ассоциаций, образовав внутри вышеназванной триады насыщенные пространственно-символическое комплексы: интерьер / индивидуальность / замкнутый круг внутренней жизни; подъезд / переходно-пограничная зона внутренней и внешней сред; внешнее пространство / сверхсубъектость / открытый горизонт существования.

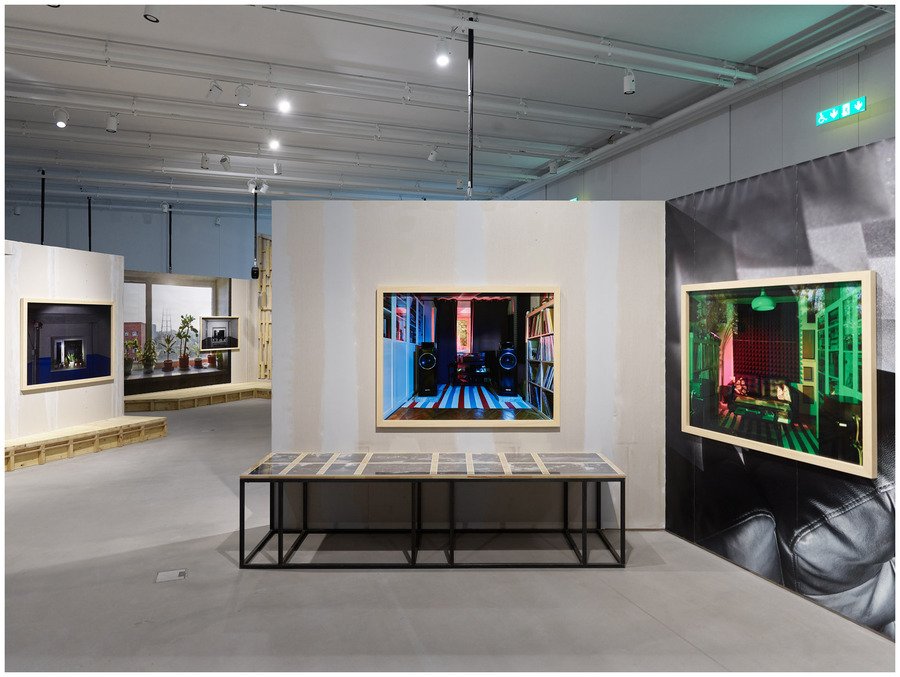

Сергей Сапожников. Вид экспозиции «Дом и сад». ГЭС-2, Насосная. 2023

При этом все мы догадываемся, что по жизни квартира нашего автора — всего лишь «машина для жилья» древнесоветской сборки; подъезд — пространственный фрагмент, картинка которого вылетает из головы сразу после его преодоления; парк в те карантинные времена можно было посещать исключительно для выгула собаки, а фотографии должна быть отведена роль инструмента документальной констатации всего этого неизбежного порядка вещей. Интрига однако в том, что скопированный с помощью фотокамеры порядок вещей неизбежно оборачивается специфическим «сфотографированным миром» (Гарри Виногранд), и этот сфотографированный мир, несмотря на свое, обманувшее чуть ли не все человечество, якобы сходство с несфотографированным, весьма существенным образом от него отличается. И если в несфотографированном сапожниковская пространственная триада составлена из смежных фрагментов, то после превращения в фотоизображение каждое из трех снятых пространств довольно сложно представить естественно продолжающимся в следующем. Скорее следует говорить о такого рода «троемирии», которое напоминает мироустройство некоторых волшебных сказок. Например, у собственного жилья в нашей обычной, сфотографированной жизни нет сюжетного потенциала даже на предисловие к сказке. Жилье для его жильцов фактически невидимо, неспособно сделаться законченной, объективированной картинкой — мы заранее и навсегда внутри него так же, как внутри своих головы и туловища. Дом, как и одежда, — одно лишь рандомно конструируемое продолжение нашего тела. Нам видно не всё оно, а только его отдельные члены, части, углы, фрагменты, дискретные вещи. И сдвинуться на дистанцию отстраненного взгляда постороннего, из контекста быта в текст изображения — нереально сложно. Чтобы сделать свое жилье сюжетом текста, требуется другой уровень интенсивности, искусственности, нужна деконструкция обыденных связей между его составляющими, конденсация визуального «воздуха» до пластичной плотности языка.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023 Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

Нечто подобное как раз и делает Сапожников, когда снимает, залив цветным светом, свои скромные жилые квадраты с неформатных точек, запутав нас в фиктивных и действительных отражениях, склеив субкадры в мозаику-витраж-лабиринт, но при этом не смыв окончательно аутентичности реального жилья. Благодаря такой процедуре фрагменты сырой предметной массы, впаянные в сложносочиненное пространство, заряжают его дикой энергией, совершенно неожиданной в скромных сценах бытового жанра. Правда, насчет бытового жанра следует оговориться: сапожниковский интерьер принадлежит к нему в режиме потенциальности, актуально же эти изображения безлюдны. Более всего они — фон, backstage: столь же в формальном (фотографический фон), сколь в театральном (закулисье) и в обыденном (кухня) смыслах. Эксцентрика его прежних фотопостановок с их феерической бутафорией и «гуттаперчевыми» танцорами-перформерами теперь отдана картинкам пустых интерьеров. Любопытно, что даже природа цвета этих изображений претерпевает сходную трансформацию. И если раньше взвинченная сатурация была обусловлена самой химией послесъемочного процесса, указывая и на температуру личной креативности, и на степень возбужденности самой субстанцию фотоизображения (сфотографированного мира), то теперь и та, и другая остаются в пределах нейтральности профессионального стандарта. А колористическая интенсивность служит характеристикой освещения пространства в момент съемки, иными словами качеством самого съемочного материала в момент его трансформации из несфотографированного в сфотографированный. И это качество есть демонстративная незавершенность, модус активированной потенциальности, одновременно интенсивности и пустоты интерьеров, их готовности стать фотографическим фоном, контейнером будущего действия и предметного наполнения. Таким образом, они, при нейтральном статусе хозяина-фотографа, и оказываются готовыми к передаче в полное распоряжение зрителя, подталкивая его стать соучастником. Уже пять лет назад, на выставке Dance Сапожниковым была отыграна первая версия подобной партиципаторной тактики: там были предусмотрены локации, где люди могли бы сниматься на фоне работ, иллюзорно вписываясь в их среду.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023 Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

И вот теперь — следующий опыт, и уже на стадии съемочного процесса, задолго до возможного экспонирования, готовятся условия для потенциальной интервенции зрителя, которому предстоит превратиться в перформера: пространства повседневности, фотографии и экспозиции/перформанса с первого же момента словно вкладываются друг в друга.

Альтернатива лабиринту Дома — простор Сада. Дом — пестро цветной и artificial, сад — черно-белый, простой и естественный, при этом пуристки-идеальный; домашняя картинка ментально-психоделическая, парковая — бессубъектно саттвическая. Первая дает иллюзорный опыт прожитых интенсивностей в отсутствии как-либо реальных действий и перипетий; галлюцинаторный эффект наполненной пустоты. Вторая — полноты открытых возможностей, парадоксальным образом конвертированных из будущего времени в настоящее. В пустых интерьерах предполагается потенциальное присутствие/действие какого-то вообще зрителя, причем именно в будущем времени. В саду же только возможное, чье-то будущее «там» становится нашим теперешним «здесь», и несмолкающий шелест солнцетени превращает визуальные ценности в акустические удовольствия и тактильные радости. Зрение — пароль, вполне достаточный, чтобы обеспечить нам вход в этот мир. Больше двадцати лет назад нечто подобное заинтересовало Томаса Штрута, заставив его переключился с «Музейных фотографий», в которых он терпеливо перебирал семантический бисер современного культурного «спектакля», на столь же множественную материю, но уже органической жизни — в серии разнообразнейших лесных зарослей. Назвав свой новый цикл «Раем», он связал заснятые фрагменты растительного хаоса с картинами природы до грехопадения. Его изображения непроницаемо плотны для людского взора, и в этом заключена вопиющая метафора недоступности первозданного сада человеку с сознанием пост-эдемской эры. А еще за десять лет до штрутовского «Рая» Вим Вендерс снял свои «Крылья желания/Небо над Берлином», где бессмертные ангелы были наделены лишь монохромным зрением, отчего и завидовали смертным с цветным variété их быстротечной жизни. Таким образом выходит, что земной мир непроницаем для бессмертных в той же мере, что и райский сад для смертных, и одни с другими равны в своей не-универсальности.

Сергей Сапожников. Вид экспозиции «Дом и сад». ГЭС-2, Насосная. 2023

Однако в нашем случае все происходит в обратном порядке, и доступ в местную версию черно-белого рая открывается из пестроты повседневности, отчего исчезновение цветов выглядит уже не клеймом ущербности, а скорее даром исполненной полноты. И если древние китайцы утверждавшие, что «пять цветов» портят зрение, были правы, то черно-белое фотоизображение есть картина безупречного видения, проницающего скрытое и открывающего внешнему глазу внутреннее. При этом сам Сапожников вроде как далек от какой-либо метафизики, и пространственные обстоятельства, выступающие базовым драйвером его проекта, обусловлены лишь сиюминутными обстоятельствами карантинного эскейпа. Соответственно, и трехчастная сепарация миров задана сначала чисто дисциплинарно (рестрикциями на перемещение между частной и общественной, локальной и глобальной средами), и только потом уже концептуально. Внешний мир для изолированного субъекта — объект желания, и монохромность изображений парка лишний раз подчеркивает их принадлежность трансцендентной дали. К тому же компактный городской рай Сапожникова — совсем не перфектный восточный садик, он обладает достаточной мерой докультурной беспорядочности, чтобы обнаружить намек на свое потенциальное родство с первозданной чащей. А еще, благодаря тому, что масштаб его — сугубо камерный, а зелень бесконечно менее плотна и более подвижна, садовая материя не противится взгляду, наоборот — послушно проницается им, рисуя обычное зрение безупречным видением, складываясь ради него в манящую перспективу.

И все-таки самое интригующее в этом проекте —не райский сад или психоделический дом, сколь бы увлекательны они ни были. Речь здесь прежде всего об устройстве самозародившегося в проекте троемирия, а вслед за тем, о центральном звене, что собирает такое троемирие воедино. И тут самое время вернуться к сходству здешнего устройства с мироустройством в сказках. Прежде всего стоит вспомнить ту из них, где путь из нашего мира в другой вел сквозь обычный с виду шкаф. У Сапожникова в роли такого шкафа — его заурядный подъезд. С наглухо сомкнутыми дверьми лифтов и окошками, уставленными одичавшей горшечной зеленью. Она занимает подоконник, казалось бы, лишь затем, чтобы лишить нас возможности разглядеть и без того уже выцветшую до белого пятна, какую-то вчерашнюю жизнь за стеклом.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023 Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

А, впрочем, нет: как и почти во всём вообще, в этом проекте, в скромных растениях, льнущих к окнам, тоже заключен потенциальный символизм. И если в физическом мире большинство из них — карликовые версии своих могучих тропических родственников, то и в сфотографированном они —затаившиеся герольды, своим неказистым видом прикровенно свидетельствующие о невидимом отсюда райском саде. Однако, за пыльными декорациями подъезда хорошо бы не проглядеть главного. Того, что становится заметным, когда попятившись, упрешься спиной в стену лестничной площадки: именно подъезд и есть точка сборки всего троемирия, исходный пункт пространственного приключения и то самое предисловие к основному тексту. Он, не запоминающийся в жизни и пропущенный в названии проекта, на самом деле наскоро закамуфлированное междумирье, модернизированная версия стародавней дорожной развилки с камнем меж ними, разве что надписи на нем нет. И в этой сказке выбор — идти ли от него налево и вниз, или же направо и вверх — чисто номинальный. Что ни выбрать, уже через девять ступенек перспектива утратит всякую определенность, растворившись в бело-заоконном свете. И свет этот, он, вроде бы, рядом, почти на расстоянии вытянутой руки, только до него не дотянуться. Потому что за ним что-то вообще другое. И идти в это другое некуда, его возможно только увидеть и только так каким-то образом сразу там оказаться, чему доказательством еще две фотосерии — про дом и про сад.

Собственно, в этот момент и именно в этом месте есть возможность догадаться, как на самом деле все устроено в неподвижном сфотографированном мире. Где все движения, все действия способны быть реализованными не телесно, но исключительно оптически, и не через какое-то время, а сразу. Оптика — это совершенно, как в фильме Вендерса — крылья желания: не зря же фото-теоретики говорят, что фотокартинка сродни галлюцинации. Глаз видит и сразу, минуя время и бездорожье внешнего мира, достигает желаемого, и вот, ты просто оказываешься там, где себя представляешь. Именно в этот момент, из этой точки, как из центральной башни паноптикона, тебе видно всё, а ты сам — никому, потому что ты еще не в круге сказочного нарратива, а только в его предисловии, в роли фотографа.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023 Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

Того, кто имеет дело с самой что ни на есть любой жизнью, и чье ремесло состоит в том, чтобы дать другим увидеть любое затрапезное не-место оптически преображенным, способным как бы невзначай стянуть прочие места в единый мир. Но чтобы попасть в fiction, другими словами превратить предстояние в приключение, извлечь из потенциала статики весь ресурс динамических траекторий, нужно нечто большее, чем только фотография с ее пространством, увлекающим нас по ту сторону плоскости каждого из своих изображений. Это нечто требуется совершить здесь, в несфотографированном мире, сделав мир сфотографированный инсценировкой для его публики, превратив индивидуальное эскапистское созерцание в публичное пространство перформанса. Другими словами — нужно извлечение сфотографированного сюда к нам — экспозиция, инкорпорирующая фотографическую образность в пространственную фикцию выставки. Во второй половине 1970-х в западной художественной практике возникает термин installed to be photographed, маркирующий новую на тот момент традицию постановочной фотографии, когда под съемку специально создавалась до иллюзорности достоверная модель определенного пространственно-предметного фрагмента реальности. Главные представители этой традиции Джеймс Кейсбер и Томас Деманд начинали с разницей более чем в 10 лет, значительно отличаясь в своем концептуальном и визуальном подходе к материалу. При этом снимки и того, и другого не столько превращают реальное пространство в виртуальное (создавая тот самый сфотографированный мир), сколько дают плоскую версию уже существующей трехмерной виртуальной структуры, выстроенной в несфотографированном мире. После съемки подобную структуру можно как сохранять, так и уничтожать, в таком случае как бы исключая возможность фатальной встречи двойников, разошедшихся во времени. Кейсбер после съемки свои модели сохраняет (благо они у него небольшого размера), при этом, одновременно со своей фотопрактикой, какое-то время также занимаясь конструированием относительно крупных архитектурных объектов для выставочных пространств. Так фотовиртуальность у него словно бы трансформируется в виртуальность белого куба. А вот Деманд, который делает модели в размер их реальных прототипов (создавая, так сказать, полных двойников), по большей части свой съемочный материал уничтожает.

Сергей Сапожников. Вид экспозиции «Дом и сад». ГЭС-2, Насосная. 2023

В 2010-х, параллельно возникающей у него кураторско-экспозиционной активности, этот художник также увлечен съемкой сугубо прикладных моделей архитекторов или же дизайнеров, как бы изымая их из бренного мира, чтобы вернуть в дом виртуальной вечности. Таким образом, практика обоих мастеров показывает, как в наступившую постмедиальную эру фотография меняет свою природу. Если раньше для старых миметических искусств она была раздражающим примером недостижимого гипермимезиса, то теперь становится мощным инструментом создания эстетических пространств, конкурируя в этом с выставочной практикой. И теперь уже ее отношения с такой практикой выглядят не просто родством, а скорее близнечеством. Инсталлирование под фотосъемку и инсталляция сфотографированного с этого момента предстают зеркально-симметричными версиями единого процесса инсценировки предметно-пространственного континуума, снимая различия между естественной и искусственной, трехмерной и плоско-фотографической средами. Иными словами, фото-формообразующий процесс, тем или иным образом доведенный до своей полноты, необходимо оборачивается выставочной инсталляцией, что мы и наблюдаем в случае проекта Сергея Сапожникова в ГЭС-2. Границы его инсталляции здесь — внешние стены единого архитектурно-пластического объекта, вставленного в коробку выставочного зала. Это, и есть инсталляционное воплощение того Дома, о котором с самого начала и идет речь. Поверх стен — «орнамент» видео, вне их — роскошный спортивный велосипед в виде скульптуры на постаменте рядом со зрительскими креслами для видеопросмотра. Все остальное троемирие — и подъезд, и жилой интерьер, и сад — внутри. Причем Сад — вообще в самом центре, в сердце Дома.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

Велосипед — гротескно-монументальный знак последних увлечений художника, задающий персонально окрашенный, сугубо определенный модус восприятия всего остального, всего «кино». Именно у его подножия вы оказываетесь в кресле для просмотр видеотреков, представляющих самого автора в виде героев, прогуливающихся в районном сквере, в котором когда-то и снимался тот самый Сад. Видео недвусмысленным образом ассоциировано с потоком сознания автора, расщепленного на отдельные персонажные версии, и проецируется на экран, которым выступают стены Дома—экспозиционного объекта. Так получается, что всё, что нас ждет в экспозиции — внутри фильма. Что это единое заэкранное, субъективированное пространство со сложно-инсценированной фотоэкспозицией, в которую, в свою очередь, инкрустированы множественные аудио и видеотреки. Да и сами зрители, мы с вами.

В 1978 году Хироси Сугимото начал продолжающуюся по сей день серию «Кинотеатры». На каждой из фотографий мы видим темный пустой кинозал со столь же пустым, блистательно зияющим экраном в центре. Этот экран — царственная белая дыра в раме декора театральной архитектуры, и пустота ее выглядит до предела наполненной — невидимым фильмом. Собственно, все так и есть, поскольку целью съемки Сугимото и было создать «портреты» фильмов, отчего экспозиция каждого кадра в точности соответствовала продолжительности кинокартины. Это — парадоксальные фотопортреты «движущихся картинок», где каждое из статичных изображений умудряется вместить всю совокупность статичных кадров фильма, чтобы, слившись воедино, они обратились в итоге совершенно белым прямоугольником экрана. Более тридцати лет Сугимото занимался своими фото-кинопортретами, пока вдруг не решил обновить семантику проекта. И вместо того, чтобы снимать тот или иной нужный ему фильм, идущий в программе определенного кинозала, стал выбирать и архитектурную среду, и фильм к ней самостоятельно. С этого момента каждая съемка становится акцией перформативного характера, в ходе которой в выбранный архитектурный объект вносится проектор с экраном, на который проецируется кинолента, релевантная данным пространственным обстоятельствам. Чтобы затем сделать — теперь уже документирующую совершенный акт, перформативную по своей природе — фотографию.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023 Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023 Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

Фотография эта не столько сам портрет фильма, сколько снимок архитектуры. И белый прямоугольник экрана, благодаря объему наработанной годами проектной харизмы, присутствует в этой архитектуре прежде всего как знак совершённого эстетического ритуала. В свете сказанного трудно не заметить некоторые базовые аналогии, существующие между фотографическим проектом «Кинотеатров» Сугимото и выставочным проектом Сапожникова. В обоих случаях главными составляющими авторского произведения оказываются архитектура, движущееся изображение (кино или видео), фотография и перформанс, но, так сказать, смонтированными в обратном по отношению друг к другу порядке. У Сугимото результатом процесса становится фотография, именно она составляет оболочку, в которую вставлены остальные элементы. В то время как у Сапожникова внешняя оболочка представляет собой гибридную, дважды удвоенную структуру. Во-первых, это сам выставочный — но при этом превращенный в зрительный — зал; во-вторых, то, что в нем демонстрируется — синтетический объект, спаянный из архитектуры и видео. Этот последний, подобно белому экрану Сугимото, дает нам обратную сторону всего «кино». Вступив в пределы которого, мы оказываемся, условно говоря, внутри головы художника, в роли его воображаемых персонажей, исполняющих предписанный нашей ролью перформанс. Здесь и есть тот самый круг, который автор в качестве фотографа наблюдал из башни своего условного паноптикона. В нем каждый из трех его фото-миров концентрическим образом укладывается один внутрь другого. Сфера Дома коллапсирует в центральную точку Сада. Точка же как место, не имеющее измерения, стремиться отбросить остаточные признаки своей пространственности. Что и происходит наконец, когда выставка, по завершении своего срока, остается лишь в виде каталога: набора фотографий и текстов, в том числе и этого.

Сергей Сапожников. Без названия. 2020. Из проекта «Дом и сад». 2023

Выставка: Сергей Сапожников «Дом и сад» ГЭС 2, Насосная 10 июня — 17 сентября 2023

Каталог: Дом & Сад. Каталог выставки. М., V-A-C Press, 2023

Дом & Сад. Каталог выставки. М., V-A-C Press, 2023, с. 12-19

https://v-a-c.org/projects/house-and-garden (19.10.2025)

©Сергей Сапожников