Женское тело в творчестве «амазонок авангарда»

Рубрикатор

1. Введение 2. Исторический контекст 3. Главные визуальные подходы к изображению женского тела 4. Индивидуальные стратегии художниц — Гончарова — Попова — Степанова 5. Вывод

Введение

Тема женского тела традиционно занимает центральное место в истории искусства, но конечно же чаще всего мы видим ее через мужской взгляд –– академический, идеализирующий или, наоборот, эксплуатационный. Именно поэтому обращение к творчеству художниц русского авангарда кажется особенно важным: оно позволяет увидеть, как женщины впервые осознанно начали создавать свой собственный визуальный язык, независимый от канонов и ожиданий. Их работы не просто меняют оптику — они предлагают новое понимание женского тела как динамичного и наполненного внутренней силой. В этом заключается смысл моего выбора темы: она позволяет исследовать, как художественный жест становится способом самореализации и самоопределения женщины в эпоху больших культурных перемен.

Основным источником я выбрала книгу Дж. Боулт и М. Дратт «Амазонки авангарда», поскольку это одно из наиболее комплексных и авторитетных исследований, посвящённых женскому присутствию в русском авангарде. Авторы не ограничиваются биографическим материалом — они анализируют художественные стратегии, визуальные решения, исторический контекст и культурные условия, в которых возникли эти практики. Работа Боулта и Дратт стала фундаментом для отбора материала: именно благодаря ей можно последовательно выстроить анализ, опираясь на достоверные сведения и качественные визуальные примеры. Внутри общей группы художниц я выбрала трёх — Наталию Гончарову, Любовь Попову и Варвару Степанову — как наиболее показательных и ярких для изучения темы женского тела. Их творчество демонстрирует три принципиально разных подхода: от примитивистского возвращения к корням — к конструктивистскому пониманию тела как динамической структуры.

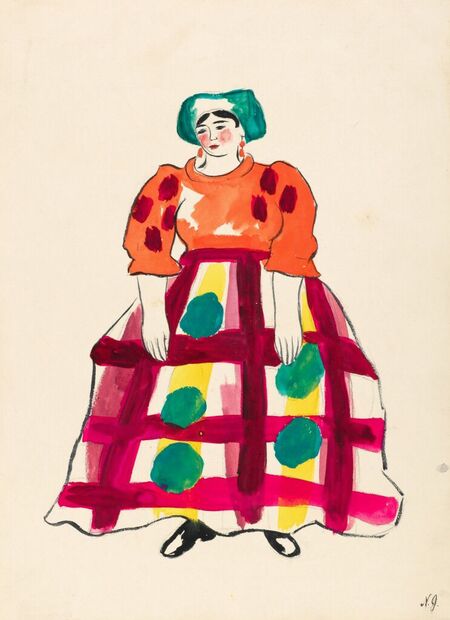

Эскизы костюмов к балет И. Ф. Стравинского «Свадебка», Наталия Гончарова, 1910 г

Принцип рубрикации исследования строится на движении от общего к частному. Сначала я рассматриваю исторический контекст, чтобы понять, в каких социальных и культурных условиях художницы создавали свои работы, затем выделяю ключевые визуальные подходы к изображению женского тела в авангарде — те общие художественные тенденции, которые объединяют эпоху. После этого перехожу к индивидуальным стратегиям трёх художниц, чтобы показать, как личные установки, философия и стиль влияют на репрезентацию тела. Завершу свое исследование анализом визуальных приёмов — формальных решений, которые формируют новый образ женской телесности.

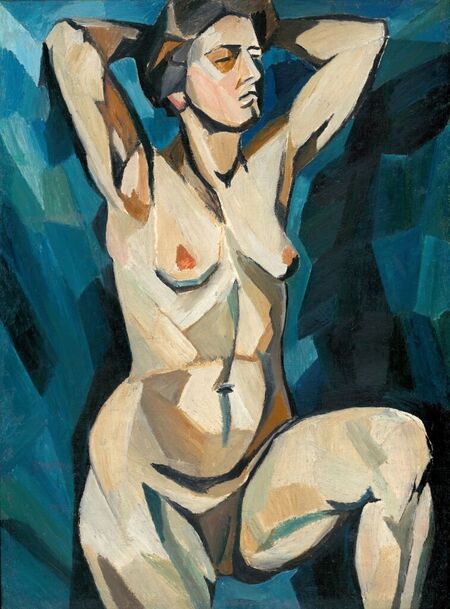

«Натурщица (на синем фоне)», Наталья Гончарова, 1909–1910гг

Ключевой вопрос исследования звучит так: как художницы русского авангарда переосмыслили визуальный образ женского тела и какие художественные стратегии они использовали для формирования нового, независимого женского взгляда?

Гипотеза заключается в том, что Гончарова, Попова и Степанова не просто развивали идеи авангарда, но активно трансформировали само представление о телесности в искусстве. Они отказались от традиционных академических моделей и от привычной «объектности» тела, предлагая вместо этого совершенно новые формы — геометризированные, динамичные, символические или утилитарные. Эти стратегии позволили им создать образ женщины как субъекта, а не объекта: сильной, деятельной и современной.

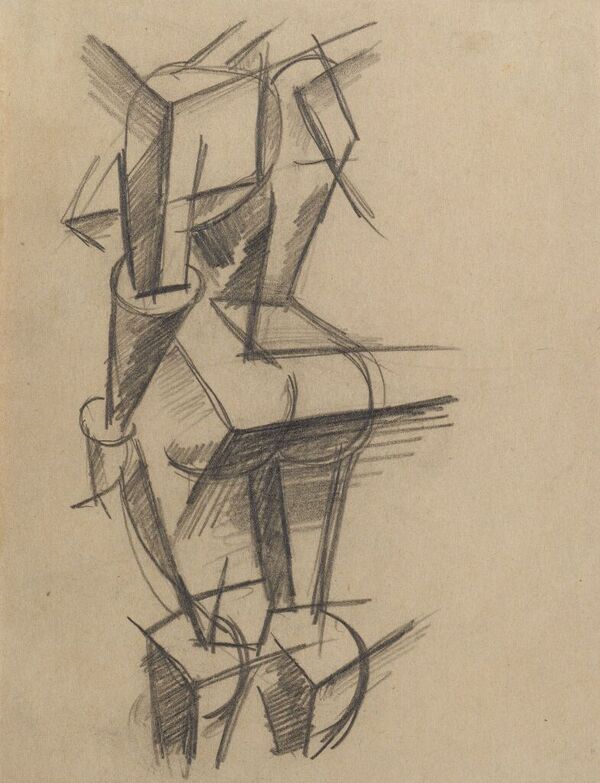

«Графика оригинальная. Две фигуры», Варвара Степанова, 1921 г

Таким образом, исследование направлено на выявление того, как через художественную форму — композицию, цвет, структуру и само авторское виденье — художницы авангарда создавали новую визуальную модель женского тела, отражающую ценности эпохи и собственную творческую позицию.

Исторический контекст

Начало XX века стало временем стремительных перемен — не только политических, но и культурных. В искусстве этот период связан с распадом старых форм, поиском новых языков и переосмыслением самой роли художника. Именно в такой среде зарождается русский авангард — движение, которое стремилось освободить искусство от академических правил и приблизить его к современности, динамике и энергетике нового века. Но важный аспект, который долго оставался в тени: в этом движении активное место занимали женщины-художницы. Их вклад долгое время недооценивался, хотя именно они стали одними из первых, кто предложил совершенно новый взгляд на тело, движение и образ человека в искусстве.

«Мытье холста», Гончарова Наталия, 1910 г

Русский авангард развивался под влиянием европейских течений — кубизма, футуризма, экспрессионизма, — но трансформировал их в уникальное явление. Основное стремление этого движения — разрушить иллюзию реальности и заявить о праве искусства на собственную автономную логику. Тело в этой системе перестаёт быть анатомически точным. Оно становится знаком, ритмической формой, динамической конструкцией, воплощающей движение, энергию, внутреннюю сущность. Такое понимание полностью меняет отношение к изображению человека — и особенно женщины.

На этом фоне художницы, которых Дж. Боулт и М. Дратт назвали «амазонками авангарда», занимают ключевое место. Это не просто удачная метафора: слово «амазонки» подчёркивает их независимость, силу и способность создавать собственный художественный дискурс. В отличие от многих их предшественниц, они не стремились подражать мужским моделям искусства — они создавали свои.

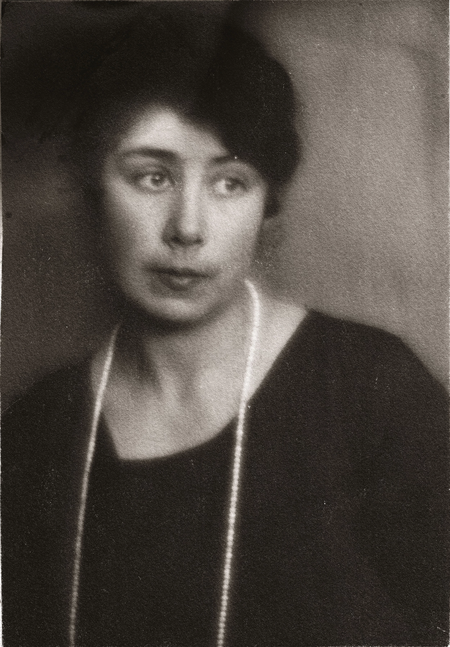

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов

Интересно, что многие из них находились в отношениях или браках с авангардистами, но это никак не умаляло их самостоятельности. Напротив, они часто опережали своих партнёров в поисках новых форм и визуальных решений. Наталия Гончарова, например, долгие годы была спутницей жизни Михаила Ларионова. Они работали вместе, спорили, организовывали объединения, но при этом Гончарова всегда сохраняла собственный стиль и скорее она была «яркой» звездочкой в их паре. Она не растворилась в творчестве Ларионова, а напротив, стала одной из центральных фигур авангарда, первой женщиной-художницей из России, получившей международное признание. Ее картины до сих пор остаются одними из самых дорогостоящих на арт-рынке.

Любовь Попова

Любовь Попова, будучи связанной с окружением Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных и других поэтов и художников, тоже сохраняла полную независимость. Личная жизнь не была в центре её биографии — она была полностью погружена в искусство, эксперимент и конструктивистские поиски. Даже когда Попова вышла замуж за архитектора Бориса фон Фальца, её творческая деятельность осталась автономной.

Варвара Степанова и Александр Родченко. 1920 год

Варвара Степанова состояла в браке с Александром Родченко — одним из ключевых представителей конструктивизма. Их союз стал примером уникальным творческим тандемом: они работали вместе, но не в режиме «художник и его жена асистент», а как равноправные авторы. Степанова исследовала тело через движение, спорт, труд, создавая новый образ женщины в утилитарной, динамичной среде. Её работы не повторяют Родченко — они идут параллельно, формируя отдельную линию конструктивистской телесности.

«Танцующие фигуры на белом фоне», Варвара Степанова, 1920.

Важную роль также играла общая культурная атмосфера того времени: идея «новой женщины» — оживленной, образованной, включённой в общественную жизнь и наши «амазонки» активно визуализировали эту новую модель.

Женский портрет. Вера Немчинова (в балете «Карнавал»). Лист из альбома «Театральные портреты», Наталия Гончарова, 1926 г

Тело у них не идеализировано, не декоративно и не сексуализировано. Оно становится полноправным участником нового художественного языка: активным, мощным, выразительным.

Главные визуальные подходы к изображению женского тела

«Хоровод», Гончарова Наталия Сергеевна, 1910 г

Художницы «амазонки» отказались от академической модели, где фигура женщины служила объектом созерцания или украшением, и предложили совершенно другой подход. Как отмечают Дж. Боулт и М. Дратт: «Тело женщины в творчестве этих художниц перестаёт быть объектом созерцания; оно становится инструментом выражения силы, движения и модернистской энергии».

Эскиз костюма, Любовь Попова, прозодежда актёра № 5, 1921 г

Первый визуальный подход — геометризация и деформация формы. Художницы ломают привычные контуры фигуры, дробят её на линии, плоскости и формы, создавая ощущение движения и внутренней силы. В ранних работах Гончаровой прослеживаются элементы примитивизма и народного искусства, но уже заметно стремление к упрощению форм и акценту на динамике. Боулт и Дратт отмечают, что «Гончарова сочетала влияние народного искусства с авангардными поисками формы, создавая образы женщины, сильной и независимой»

Эскизы спортивного костюма Варвары Степановой

Второй подход — тело как конструктивная и функциональная единица. Особенно ярко это видно у Варвары Степановой: через эскизы спортивной одежды и конструктивистские композиции она превращает тело в часть структуры движения, труда и социальной функции. «Степанова рассматривала тело как активный элемент композиции, в котором функциональность и эстетика сливаются» (Боулт, Дратт, «Амазонки авангарда»). Этот подход отражает идею «новой женщины» — активной, самостоятельной, включённой в жизнь общества.

Евгения Соколова (Жемчужная) демонстрирует спортивный костюм спроектированный В. Степановой, Фотография Александра Родченко. 1924 г.

Третий подход — символическое и метафорическое использование тела. Попова в кубофутуристических работах изображает женскую фигуру через пересекающиеся геометрические формы и динамику линий. Это показывает не физическую красоту, а внутреннюю энергию и социальный потенциал. Как подчёркивают Боулт и Дратт: «Попова использует форму и цвет для передачи внутреннего ритма и силы, превращая фигуру женщины в знак модернистского движения».

«Натурщица. Этюд», 1913 г / «Фигура со спины», 1914 г, Любовь Попова

Все три подхода объединяет одна мысль: женское тело становится субъектом, а не объектом. Оно участвует в композиции, выражает движение, силу, новые социальные роли. Такой взгляд создаёт основу для анализа индивидуальных стратегий Гончаровой, Поповой и Степановой, где каждая художница интерпретирует эти подходы по-своему, формируя уникальный художественный язык.

«Девушка в пейзаже», Наталия Гончарова, 1920-е — 1940-е

Итог: главные визуальные подходы к изображению женского тела в авангарде можно свести к четырём ключевым принципам: 1. Разрушение классических форм и контуров 2. Геометризация и конструктивизация тела 3. Символическая и социальная нагрузка фигуры 4. Динамика, движение и активное включение в пространство

Индивидуальные стратегии художниц

Наталия Гончарова

Для Гончаровой женское тело — это прежде всего пластический и символический элемент композиции. Как отмечают Боулт и Дратт, «Гончарова создавала образы женщины, которые сочетали декоративность, примитивизм и модернистский эксперимент, превращая фигуру в самостоятельный выразительный знак».

Эскизы костюмов к испанским балетам: «Испанка в красном», «Испанка с веером», 1916 г, Наталия Гончарова

В картинах серии «Les Espagnoles» (Испанки) и эскизах костюмов к испанскому балету фигуры статичны, но Гончарова через композицию, колорит и стилизованные линии передаёт ритм, грацию и потенциал движения, превращая статичное тело в выразительный символ женской энергии и характера.

«Испанки», Наталия Гончарова, 1923–1924гг

В работе «Сбор яблок» (1909) Гончарова изображает женщин в упрощённой, декоративной и геометризированной пластике, с ясными контурными линиями и яркими цветами, что делает фигуры легко читаемыми и выразительными. Женские фигуры в композиции монументальны и устойчивы, а их ритмическое расположение создаёт динамику сцены. Тела женщин становятся выразительными элементами композиции и символами коллективной силы и культурной опоры.

«Сбор яблок», Наталья Гончарова, 1909 г

Её стратегия заключается в том, чтобы через композицию передавать энергию, силу и автономность женского тела, делая его центральным элементом художественной формы. Гончарова использует упрощение контура, декоративные плоскости и яркие цветовые пятна, превращая фигуры в выразительные и независимые образы

Любовь Попова

Для Поповой женское тело — это структура и движение, а не внешность или психологический портрет. Боулт и Дратт отмечают, что Попова использовала «конструктивный подход к фигуре, разлагая её на линии, плоскости и импульсы, превращая тело в элемент композиции».

«Сидящая женская фигура», Любовь Попова, 1913–1914гг / «Seated Female Nude"(Сидящая обнаженная), Любовь Попова, год неизвестен (~1914)

В её работах фигура женщины разрушается и преобразуется в геометрическую и функциональную систему. Например, в картинах «Сидящая фигура» и «Сидящая обнажённая» женское тело сведено к ритмическим линиям и пересекающимся плоскостям: фигура теряет традиционную очерченность и превращается в конструкцию, организующую композицию. В обоих случаях Попова сознательно уходит от реалистичности, делая тело частью пространственного движения — носителем напряжения, импульса и внутреннего ритма.

Портрет женщины (Рельеф), Любовь Сергеевна Попова, 1915

Отдельного внимания требует «Портрет женщины» (1915) — футуристическая интерпретация женского образа, в которой фигура и лицо женщины предстают не как индивидуальный портрет, а как пластический знак, вписанный в систему линий, плоскостей и цветовых акцентов. Тело здесь становится элементом визуального языка, а не объектом созерцания. Попова стремится растворить женское тело в пространстве, создать ощущение внутренней энергии и структурной динамики, делая фигуру частью целостной композиции. Её стратегия — через абстракцию и геометризацию раскрыть движение, напряжение и силу женского тела, не прибегая к буквальному изображению.

Варвара Степанова

Степанова — одна из тех художниц авангарда, кто полностью перестроил само понимание изображения тела. Как отмечают Боулт и Дратт, её интерес был направлен не на эстетику фигуры, а на «конструирование нового тела» — тела трудящегося, спортсмена, участника коллективной деятельности. Женская фигура у Степановой перестаёт быть объектом созерцания и становится носителем действия, функции и движения.

В работе «Шесть фигур» (1919) женские тела представлены схематично и динамично — это не портреты, а ритмические единицы, организующие композицию. Линии задают направление движения, силуэт минимализирован, а фигура существует как графическая конструкция: она фиксирует шаг, наклон корпуса, взаимодействие частей тела. Через эту работу Степанова показывает, что тело — это прежде всего динамика и структура, а не внешность.

«Шесть фигур», Варвара Степанова, 1919 г

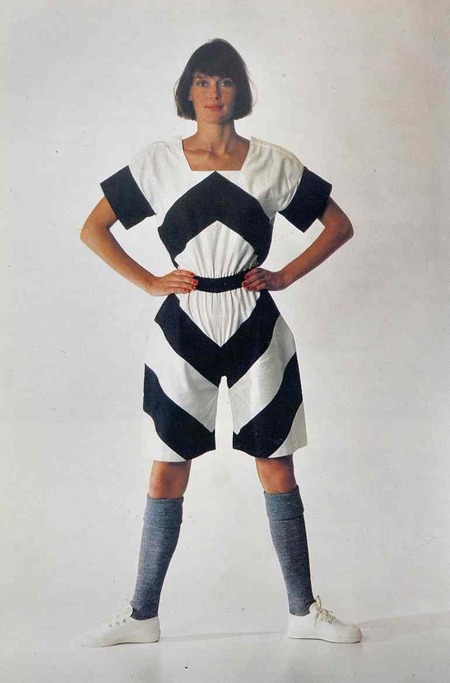

Следующим этапом становится переход к одежде как к способу иллюстрации движения. В костюме, сшитом по её эскизам и показанном в Пушкинском музее, женское тело переосмыслено как механическая и социальная единица. Костюм не подчёркивает фигуру, а подчёркивает функциональность — как ткань «работает» вместе с телом, как линии формообразования выражают движение. Здесь тело — часть коллективного ритма, а одежда — конструкция, созданная для него.

Костюм, сшитый по эскизам Варвары Степановой. Показ одежды прошел в Пушкинском музее 22 октября, в день рождения художницы

Эту логику ярко раскрывает эскиз спортивного костюма (1923): женская фигура изображена в активной позе, её линии подчёркивают энергию, ускорение, действие. Степанова изображает не «женственность», а пластическую функцию мышц и движений, превращая тело в схему действия. В этой работе становится особенно очевидно, что художницу интересует не внешность, а взаимодействие тела и среды, тело как механизм новой эпохи.

Эскиз спортивного костюма Варвары Степановой, 1923 г / Елена Худякова в спортивном костюме по эскизу В. Степановой, 1985 г

Стратегия Степановой — это радикальное смещение акцента: женское тело становится структурой, движением и социальной ролью, а не художественным образом в привычном смысле. Через графику, дизайн одежды и конструктивистские композиции она формирует совершенно новый визуальный язык, в котором тело служит основой для конструирования будущего.

Вывод

Исследование показывает, что Гончарова, Попова и Степанова радикально переосмыслили изображение женского тела. У Гончаровой оно сохраняет силу и цельность, становясь знаком ритма и пластики; у Поповой разлагается на динамические геометрические структуры; у Степановой превращается в функциональную и социальную форму, связанную с движением и действием. Эти стратегии демонстрируют переход от традиционного образа женщины к новому, активному и современному. Следуя анализу Боулта и Дратта, можно утверждать: «амазонки авангарда» сделали женское тело не объектом, а субъектом художественного высказывания. Через абстракцию, ритм и конструктивное мышление они заложили визуальный язык, в котором тело становится носителем энергии и смысла, отражая изменения культуры начала XX века.

Лаврентьев А. Варвара Степанова. М.: Молодая гвардия, 2009. (Серия «Творцы авангарда»).

Видео: Амазонки авангарда // RuTube. (URL: https://rutube.ru/video/56e3e4cb8c539527c017a59b3dd28049/?r=wd). Просмотрено: 18.11.2025.

Неистовая Степанова: к 130-летию художницы // Realnoevremya.ru. (URL: https://m.realnoevremya.ru/articles/321000-neistovaya-stepanova?_url=%2Farticles%2F321000-neistovaya-stepanova#from_desktop). Просмотрено: 18.11.2025.

Любовь Попова: ролевая модель для женщин в искусстве и дизайне // Vkhutemas.academy. (URL: https://vkhutemas.academy/articles/lyubov-popova-rolevaya-model-dlya-zenshhin-v-iskusstve-i-dizaine). Просмотрено: 17.11.2025.

Варвара Степанова и Александр Родченко: летопись отношений // Inde.io. (URL: https://inde.io/article/80619-varvara-stepanova-i-aleksandr-rodchenko-letopis-otnosheniy/). Просмотрено: 18.11.2025.

Наталья Гончарова: 10 фактов о «амазонке русского авангарда» // Artchive.ru. (URL: https://artchive.ru/publications/4051~Natal'ja_Goncharova_10_faktov_iz_zhizni_amazonki_russkogo_avangarda). Просмотрено: 18.11.2025.

Степанова Варвара Фёдоровна // Rusavangard.ru. (URL: https://rusavangard.ru/online/biographies/stepanova-varvara-fyedorovna/). Просмотрено: 19.11.2025.