Жанровая специфика готического хоррора

Рубрикатор

1. Введение 2. Иконография 3. Типы сюжетов 4. Хронология развития жанра 5. «Носферату. Симфония ужаса» (1922) 6. «Франкенштейн» (1931) 7. «Невеста Франкенштейна» (1935) 8. Переход к неоготике 9. «Психо» (1960) 10. «Сияние» (1980) 11. «Интервью с вампиром» (1994) 12. «Другие» (2001) 13. «Бабушка» (2021) 14. Вывод

Кадр из фильма «Психо» (1960)

Введение

Готический и неоготический хоррор в кинематографе — это жанры, уходящие корнями в литературную традицию XVIII–XIX веков, но адаптированные для экранного искусства, сохраняя при этом свою эстетическую насыщенность и концептуальную глубину. Их специфика строится на атмосфере мрачного великолепия, тематике роковых тайн и возвышенного ужаса, формируя уникальный художественный язык, который продолжает влиять на современный кинематограф.

Зародившись как кинематографическое воплощение произведений Горация Уолпола (английского писателя и основателя жанра готического романа, библиофила и коллекционера, одного из инициаторов движения «готического возрождения» в Англии), Мэри Шелли (английской писательницы, автора готического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818), который считается ранним примером научной фантастики) и Эдгара Аллана По (мастера готической литературы, который обращался к идеям, образам и мотивам западноевропейского и, в первую очередь, английского готического романа), готический хоррор развил узнаваемые визуальные коды: мистические остроконечные замки с загадочными обитателями, зловещие леса, семейные тайны и проклятия, образы вампиров-аристократов, ставшие архетипическими.

В готическом хорроре атмосфера играет более важную роль, чем действие: ужас возникает из теней, звуков и намеков. Зло в этом жанре часто амбивалентно, и монстр может быть трагичным, как, например, Грета в фильме «Мученицы». Эстетизация смерти также занимает центральное место, где красота может быть найдена в разложении, как в «Интервью с вампиром». Кроме того, в готических произведениях архетипы сосуществуют с новациями: даже в абстракциях сохраняются базовые мотивы, такие как «дом как персонаж», что можно увидеть в «Призраках дома на холме» (1963).

Смешиваясь с другими жанрами — от психологического триллера до фэнтези, — современная готика нередко отходит от канонической стилистики, трансформируясь под влиянием новых эстетических тенденций. Тем не менее, её наследие остаётся ключевым для понимания эволюции хоррора, продолжая вдохновлять режиссёров, переосмысляющих классические мотивы в духе актуальных культурных контекстов.

При этом неоготический хоррор, в отличие от своего классического предшественника, часто сознательно играет с канонами, то пародируя их, то доводя до крайней степени стилизации. Такие фильмы, как «Крипи» (2016) или «Мидсоммар» (2019), переосмысливают готическую образность через призму современного киноязыка, сохраняя тревожную атмосферу, но наполняя её новыми смыслами — от социальной сатиры до экзистенциального ужаса.

Важную роль в обоих направлениях играет визуальная поэтика: игра света и тени, архитектурный символизм, контраст между упадком и роскошью. Камера становится проводником в мир, где красота граничит с ужасом. Это позволяет готическому хоррору оставаться не просто жанром, но метафорой — будь то критика насущных проблем, исследование подавленных желаний или размышления о природе зла.

Современные авторы используют готические элементы для создания сложных нарративов, которые отражают страхи и тревоги современного общества. Например, в таких фильмах как «Сияние» Стэнли Кубрика или «Прочь» Джордана Пила готическая эстетика служит для подчеркивания психологических конфликтов и социальных проблем. Эти произведения показывают, как готические мотивы могут быть адаптированы к новым реалиям и как они продолжают оставаться актуальными. Неоготика часто фокусируется на глубоком психологическом портрете персонажей. В отличие от классических произведений, где акцент делался на внешние угрозы, монстров и призраков, современные истории исследуют внутренние конфликты, травмы и страхи героев.

Кадр из фильма «Психо» (1960)

Иконография

Готический хоррор опирается на насыщенную визуальную символику, создающую атмосферу тревожного величия: — Архитектура: мрачные замки, башни, склепы, острые углы, аббатства, руины (замок Дракулы в фильме «Носферату», Ф. В. Мурнау, 1922). — Природа: леса, туманы, бури, безлюдные пустоши («Ворон», Р. Корман, 1963). — Интерьер: витражи, канделябры, свечи, потертые гобелены, зеркала, скрытые проходы, стрельчатые арки, длинные коридоры — отсылки к средневековой и викторианской готике («Призрак Оперы», Р. Джулиан, 1925). — Персонажи: вампиры-аристократы (Бела Лугоши в «Дракуле», Т. Браунинг, 1931), призраки, учёные-безумцы, проклятые семьи («Ребекка», А. Хичкок, 1940). — Символы: лунный свет, кровь, черепа, реликварии, змеи и тд. — отсылки к смерти и тайне.

В неоготике эти элементы гиперболизируются или деконструируются: — Современные локации с готическими чертами (отель «Оверлук» в «Сиянии», С. Кубрик, 1980). — Цифровые технологии как инструмент стилизации («Крипи», Р. Эггерс, 2015).

Типы сюжетов

— Проклятие рода и семейные тайны («Падение дома Ашеров», Р. Корман, 1960). — Двойничество и раздвоение личности («Доктор Джекил и мистер Хайд», Р. Мамулян, 1931). — Нарушение табу (воскрешение мертвых в «Франкенштейне», Д. Уэйл, 1931). — Роковая любовь («Интервью с вампиром», Н. Джордан, 1994). — Упадок и декаданс, разложение аристократии, моральная деградация. — Сверхъестественное, вампиры, призраки, демоны, ожившие мертвецы. — Безумие и изоляция, герои заперты или сходят с ума. — Романтический ужас, смешение страха и влечения («Голод», 1983). — Экзистенциальный ужас, бессмысленность бытия. — Страх перед прошлым: проклятия, неупокоенные предки, подавленная вина. — Конфликт рационального и иррационального. — Критика общества: классовые противоречия («Башня дьявола», 2019), религиозный фанатизм («Ведьма», 2015).

Персонажами выступают загадочные аристократы, антигерои (граф Дракула, Кармилла), женщины в опасности, преследуемые героини (как в «Исповеди невидимки»), безумные учёные, алхимики, ставящие эксперименты над жизнью и смертью.

Структурными элементами являются замедленный темп повествования, нагнетание напряжения через атмосферу, а финал часто трагичен или амбивалентен.

Неоготика сохраняет ключевые элементы классической готики, но переосмысляет их в современном контексте: — Акцент на психологическом ужасе («Проклятие Хилл Хаус», «Геральдовая игра»). — Урбанистическая готика, заброшенные больницы, отели («Омен», «Сияние»). — Метафоричность, ужас как отражение социальных или личных травм («Кэндимэн»). — Смешение жанров: гибрид готики и слэшера («Крипи»), готики и фэнтези («Сонная Лощина»).

Хронология развития жанра

— 1920-е: Немецкий экспрессионизм — «Кабинет доктора Калигари» (1920), «Носферату» (1922). — 1930–1940-е: Золотой век Universal — «Дракула» (1931), «Невеста Франкенштейна» (1935). — 1950–1960-е: Готика Hammer Films, цветная эстетика, эротизм — «Проклятие Франкенштейна» (1957). — 1970–1980-е: Переосмысление через психоанализ — «Кэрри» (1976); и сюрреализм — «Эльвира: Хозяйка тьмы» (1988). — 1990–2000-е: Неоготика и постмодерн — «Сонная Лощина» (1999), «Другие» (2001). — 2010–2020-е: Мета-хоррор и социальная рефлексия — «Наследство» (2018), «Мидсоммар» (2019).

«Носферату. Симфония ужаса» (1922)

«Носферату. Симфония ужаса» 1922

«Носферату» стал революцией в истории кино, представляя собой первый настоящий фильм ужасов. Хотя до него существовали мистические ленты, такие как «Кабинет доктора Калигари» (1920), «Носферату» впервые показал сверхъестественное существо — вампира — не как сон или безумие, а как реальную угрозу. Фильм был создан в период, когда немецкое кино активно экспериментировало с визуальным языком, что способствовало зарождению экспрессионизма.

Повествование в условиях немого кино строится на интертитрах. Текст на экране объясняет сюжет, но основное внимание уделяется визуальной метафоричности. Например, мотив «кровь — это жизнь» подчеркивает вампиризм как болезнь, а «корабль мёртвых» предвещает гибель. Движения графа Орлока выглядят неестественно и медленно, напоминая движения паука, а герои выражают эмоции преувеличенной мимикой, как, например, ужас Эллен с широко раскрытыми глазами.

«Носферату. Симфония ужаса» 1922

Медленные сцены, такие как путешествие корабля, создают напряжение, а затянутый темп повествования контрастирует с резкими монтажными склейками в кульминации, вызывая шоковый эффект. Работа с тенью и силуэтами усиливает ужас картины: Орлок не просто ходит — его тень ползёт по стенам, как в сцене в доме Эллен. Это первый случай в истории кино, когда тень «живёт отдельно» от персонажа. Контраст света и тьмы также играет важную роль: вампир появляется только ночью, а днём скрывается.

Символичные ракурсы и низкие углы съёмки создают ощущение подавленности, как будто главный герой является неизбежной судьбой. Искажённая перспектива коридоров, лестниц и дверей формирует мир, где нарушены законы физики. Спецэффекты эпохи, такие как обратная перемотка (ускоренное движение телеги с гробами), намекают на сверхъестественное. В некоторых версиях фильма использовалась ручная раскраска плёнки, где цвета имели символическое значение: жёлтый обозначал болезнь и чуму, а синий — ночь и смерть.

«Носферату. Симфония ужаса» 1922

«Носферату» оказал значительное влияние на кинематограф, установив архетип вампира, который отличается от элегантного аристократа и представляет собой чудовище-паразита. Это повлияло на развитие зомби-хоррора и других поджанров. Фильм также ввёл приёмы, ставшие классикой, такие как тень, убивающая героя, что можно увидеть в «Вампире» Дрейера (1932), и страх перед неизлечимой болезнью, как в сценах чумы. Однако «Носферату» — это не просто экранизация, а рождение нового визуального языка, который переосмыслил саму природу ужаса. Режиссер, избегая прямого копирования литературного оригинала, создал образ Графа Орлока как воплощение биологического ужаса — существа, лишённого романтического ореола, чья худоба, крысиные черты и неестественные движения подчёркивали его инородность. Этот подход предвосхитил эстетику зомби-хоррора, где монстр — не соблазнитель, а носитель заразы, угрожающий самому существованию человечества (как в «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, 1968).

«Носферату. Симфония ужаса» 1922

«Франкенштейн» (1931)

«Франкенштейн» (1931)

Одна из ключевых картин в истории кинематографа, оказавшая огромное влияние на развитие жанра ужасов, ставшая не просто вехой в развитии жанра ужасов, а настоящим культурным явлением, синтезировавшим художественные достижения своей эпохи и заложившим основы для кинематографических экспериментов.

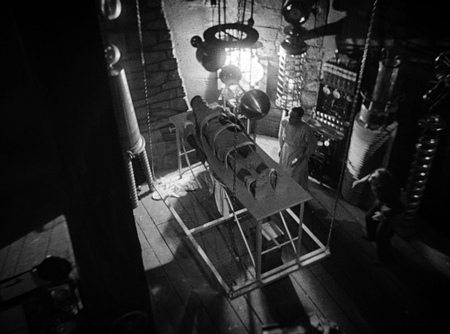

Рождённый на стыке эпох — в период перехода от немого кино к звуковому, — фильм использовал новые технологические возможности для усиления атмосферы. Зловещий гул лабораторных приборов, леденящее рычание Монстра, нарастающее напряжение музыкального сопровождения — всё это создавало беспрецедентный для начала 1930-х годов эффект погружения. Визуальный язык фильма унаследовал традиции немецкого экспрессионизма: резкие тени, искажённые перспективы лаборатории с наклонными стенами, готические декорации, отсылающие к «Кабинету доктора Калигари» и «Носферату».

«Франкенштейн» (1931)

Сюжетная структура фильма линейна. В отличие от романа Мэри Шелли, где создание Виктора Франкенштейна обладало интеллектом и красноречием, кинематографический Монстр предстал как примитивное, но трогательное в своей беспомощности существо. Этот сознательный выбор создателей усиливал центральную моральную дилемму — тему безответственности научного прогресса и этических границ познания.

Визуальный стиль фильма характеризуется экспрессионистской эстетикой, искажёнными углами, контрастом света и тени, а также крупными планами лица монстра с квадратной головой и болтами. Символические сцены, такие как озеро с девочкой или сожжение мельницы, добавляют глубину и значимость фильму.

Фильм затрагивает проблемы науки и этики, одиночества и отверженности, а также страха перед неизвестным, характерного для эпохи стремительного научного прогресса, открытий в генетике и электричестве. Жанрообразующие признаки фильма включают мрачную атмосферу, сверхъестественное и монстра как центрального элемента, вызывающего страх и жалость.

«Франкенштейн» (1931)

«Франкенштейн» оказал значительное влияние на жанр ужасов, создав архетип безумного учёного и традицию симпатичных монстров, которые впоследствии были продолжены в фильмах «Кинг-Конг» и «Чужой». Влияние фильма прослеживается во всей последующей продукции Universal Pictures («Дракула», «Мумия»), вплоть до формирования Universal Monsters — первой киновселенной ужасов.

«Франкенштейн» (1931)

«Невеста Франкенштейна» (1935)

«Невеста Франкенштейна» (1935)

Фильм, не только стал продолжением оригинального «Франкенштейна» (1931), но и самостоятельной вехой в истории кино. Он углубил мифологию монстров Universal, расширил жанровые границы ужасов и внес новые элементы в кинематографический язык.

В историческом контексте фильм отражает развитие звукового кино, поскольку использует более сложный звуковой дизайн — музыка, диалоги и эффекты усиливают драматизм по сравнению с первой частью. Также заметна эволюция жанра ужасов: если «Франкенштейн» был мрачной готической историей, то «Невеста Франкенштейна» добавляет черного юмора, романтизма и трагедии. Визуальные инновации фильма включают более сложные декорации, такие как лаборатория с электрическими аппаратами, а также экспрессионистские тени и ракурсы, что является отголоском немецкого кино. Кроме того, причёска Невесты стала одним из узнаваемых образов в поп-культуре.

Повествование фильма нелинейно и открывается метарассказом, где Мэри Шелли представляет историю, придавая ей мифологический оттенок. Трагическая ирония заключается в том, что доктор Франкенштейн теперь не является главным злодеем — его затмевает доктор Преториус, который олицетворяет абсолютную аморальность науки. Двойная финальная сцена включает культовую реплику Франкенштейна «Она жива! ЖИВА!» и гибель лаборатории, что становится катарсисом через разрушение.

«Невеста Франкенштейна» (1935)

Визуальный стиль фильма пронизан готическим экспрессионизмом: искривлённые лестницы, высокие потолки и контраст света и тьмы. Крупные планы акцентируют внимание на глазах Невесты с механическим морганием и на лице Монстра, где проявляются новые эмоции — тоска, надежда и ярость. Символические сцены поднимают темы принятия, отвержения и одиночества.

Отхождение от клишированных гендерных ролей, Невеста не жертва, а активный персонаж, чьё появление меняет динамику сюжета. Наука без морали представлена через образ Преториуса — более безумного учёного, чем Франкенштейн, который готов создавать гомункулов и играть в Бога. Монстр стремится к любви, но и общество, и «невеста», которая должна принадлежать ему, отвергают его.

«Невеста Франкенштейна» (1935)

Фильм представляет собой гибрид готического хоррора с элементами научной фантастики: лабораторные эксперименты и оживление мертвецов сочетаются с готической иконографией. Зрительская интенция включает страх перед наукой, вышедшей из-под контроля и страх перед Монстром, но также и сочувствие как к трагическому герою.

«Невеста Франкенштейна» оказала значительное влияние на жанр и поп-культуру. Традиция трагических монстров продолжается в таких работах, как «Ворон» и «Эдвард Руки-ножницы», а пародии и оммажи к фильму представлены в «Молодом Франкенштейне» и «Семейке Аддамс».

«Невеста Франкенштейна» (1935)

Переход к неоготике

Эволюция готики приводит к возникновению неоготики, которая сохраняет присущие ей мрачные мотивы, символизм, тематику безумия, двойственности и сверхъестественного, но в новых визуальных и нарративных формах.

Если классическая готика 1930–1950-х годов опирается на экспрессионизм и хоррор Universal, то неоготика, начиная с 1960-х, делает акцент на психологическом ужасе и сложных персонажах. Они либо теряют рассудок и сходят с ума, либо имеют психические расстройства, которые становятся всё более очевидными по мере развития сюжета.

«Психо» (1960)

Кадр из фильма «Психо» (1960)

«Психо» режиссера Альфреда Хичкока — переходный фильм к неоготике. Он стал знаковым произведением, разрушившим традиционную студийную систему. Снятый на скромный бюджет и без звездных актёров, тем не менее завоевал культовый статус, представив новый тип хоррора, в котором вместо классических монстров зрители столкнулись с психопатом-человеком. Его влияние ощущается в последующих слэшерах, таких как «Техасская резня бензопилой» и «Хэллоуин».

Убийство и смена протагониста в середине ленты стало шокирующим приемом. Кадры и звук также задали новые стандарты: сцена душа, состоящая из 78 склеек за 45 секунд, представляет собой новаторский монтаж; скрипящие струны в сопровождающем саундтреке символизируют нервозность и напряжение. Готическими элементами стали Мотель Бейтса, который можно считать «замком» нового времени, а также образ матери главного героя, образ «призрака», отсылающего к традициям готического ужаса.

«Психо» исследует темы двойственности личности, обманчивости человеческого восприятия и сексуальной подавленности, отражая фрейдистские мотивы. Жанровая формула фильма объединяет элементы психологического триллера и готического хоррора, вызывая у зрителей страх перед маньяками-психопатами, скрывающимися за обликом обычного человека.

Кадр из фильма «Психо» (1960)

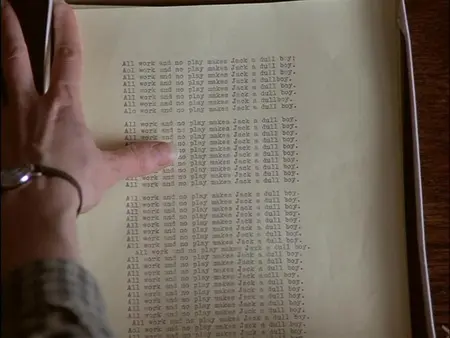

«Сияние» (1980)

«Сияние» (1980)

«Сияние» режиссера Стэнли Кубрика — это неоготика и сумасшествие в условиях изоляции. Фильм представляет собой значительный отход от классических традиций хоррора, отказываясь от монстров в пользу исследования безумия человеческого разума. Фильм оказал заметное влияние на развитие жанра психологического ужаса, предвосхитив такие ленты, как «Омен» и «Реинкарнация».

«Сияние» (1980)

Кубрик создает медленное и тревожное погружение в безумие главного героя с помощью размеренного повествования и едва заметных деталей. Визуальный стиль фильма уникален и подчеркивает тематику ужаса. Симметрия коридоров отеля создает ощущение бесконечности и замкнутости, зловещие кадры, такие как появление близнецов и поток крови, усиливают атмосферу безумия.

«Сияние» (1980)

Готическими элементами являются само место действия — отель «Оверлук», представляющий собой изолированное место, сводящее своих постояльцев с ума, и призраки прошлого, появляющиеся в сценах с вечеринкой из прошлого.

«Сияние» (1980)

Проблематика затрагивает темы семейного насилия, опасности социальной изоляции и проклятия творчества, отражая писательский застой главного героя как метафору внутренней борьбы.

Жанровая формула «Сияния» сочетает элементы психологического ужаса с мрачной, готической атмосферой, создавая у зрителей страх перед потерей рассудка и ощущение неизбежной катастрофы.

«Сияние» (1980)

«Интервью с вампиром» (1994)

«Интервью с вампиром» (1994)

Фильм Нила Джордана «Интервью с вампиром» возродил вампирскую эстетику и подготовил почву для последующих произведений, таких как «Сумерки». Одной из его отличительных черт является гомоэротический подтекст, который был новаторским для мейнстрима того времени и добавил глубину к традиционным вампирским сюжетам.

Структура повествования представляет собой рассказ в рассказе, где главный герой Луи делится своими воспоминаниями, создавая ретроспективный подход к истории. Визуальный стиль фильма насыщен барочными элементами: костюмы, свечи и атмосфера Нового Орлеана погружают зрителя в мир, где кровь воспринимается как вино, а насилие эстетизируется. Готические элементы, такие как вампиры-аристократы и тема вечного страдания, подчеркивают мрачную атмосферу.

«Интервью с вампиром» (1994)

Фильм поднимает проблему бессмертия, рассматриваемую как проклятие и создающую моральный конфликт между персонажами Луи и Лестатом. Луи, стремящийся сохранить свою человечность, противостоит Лестату, который наслаждается своей хищной природой. Этот конфликт отражает более глубокие философские вопросы о природе жизни и смерти.

Жанровая формула «Интервью с вампиром» сочетает готическую романтику и хоррор, создавая атмосферу, в которой зритель испытывает эстетический катарсис. Фильм продолжает влиять на восприятие вампирской темы в культуре.

«Интервью с вампиром» (1994)

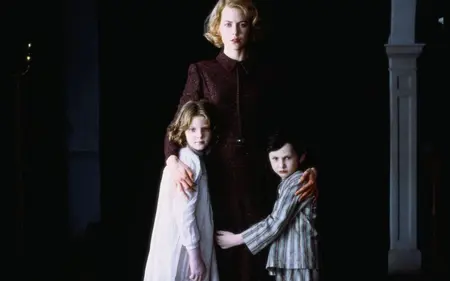

«Другие» (2001)

«Другие» (2001)

Фильм «Другие» режиссера Алехандро Аменабара представляет собой пример неоготики, в котором отсутствуют традиционные монстры. Это произведение возвращает к камерному ужасу, напоминая классические фильмы, такие как «Психо», и оставляет заметный след в современном кинематографе, оказав влияние на такие картины, как «Бабадук» и «Обитель».

Сюжет строится вокруг нарративной ловушки, которая держит зрителя в напряжении, заставляя гадать, кем на самом деле являются «другие». Визуальный стиль картины подчеркивает эту загадочность: темные коридоры и мрачные интерьеры напоминают о готических традициях, создавая атмосферу безысходности и страха. Игра света и тени становится ключевым элементом повествования, где контраст между яркими и затененными участками пространства символизирует внутренние конфликты персонажей. Изолированный дом — своеобразный замок — становится не только местом событий, но и элементом нуарного повествования, с мрачными семейными тайнами.

«Другие» (2001)

Тематика фильма затрагивает проблемы отрицания смерти и религиозный фанатизм. Эти вопросы добавляют глубину к психологическому ужасу, заставляя зрителей задуматься о природе страха и его источниках.

Жанровая формула «Других» сочетает в себе элементы психологического хоррора и готической загадки. Зрительская интенция заключается в разгадке тайны. «Другие» представляют собой пример того, как кино может переосмысливать традиционные жанры.

«Другие» (2001)

«Бабушка» (2021)

«Бабушка» (2021)

Фильм «Бабушка» режиссера Пако Пласа — яркий пример современной неоготики, который удачно сочетает в себе элементы хоррора и фольклора.

Повествование насыщенно социальным и гендерным подтекстом, в котором старость предстает как источник ужаса, особенно для женщин. Гротескный образ «бабушки» и телесные деформации создают ощущение тревоги и отвращения, заставляя зрителя задуматься о неизбежности старения и потери своей «ценности». Клаустрофобия, возникающая из-за замкнутого пространства квартиры, превращает дом в ловушку, где произошли не только физические, но и эмоциональные травмы.

Готические элементы, такие как дом с секретом и ожившее прошлое, усиливают ощущение напряжения и ожидания катарсиса. Темы страха перед старением, нравственной дилеммы, эгоизма и жертвенности семьи, которая вынуждена справляться с изменениями, происходящими с близкими.

Жанровая формула фильма представляет собой сочетание современного хоррора и готической сказки с таинственным, смутным прошлым, остающимся загадкой. Зрительская интенция заключается в шоке и моральном дискомфорте, который заставляет размышлять о сложных отношениях внутри семьи и о том, как страх перед старением может влиять на человеческие связи. Фильм «Бабушка» это исследование человеческой природы и страха перед неизбежным.

«Бабушка» (2021)

Неоготика сегодня — это страхи современности, переосмысленные через готическую эстетику. От психологических триллеров до хоррора телесности — жанр продолжает развиваться, сохраняя свою мрачную поэтику.

Вывод

Жанр готического хоррора — это зеркало коллективных страхов: от религиозной истерии Средневековья до цифровой дегуманизации. Его сила — в способности трансформироваться, сохраняя ядро: ужас перед непостижимым, границами человеческой психики, безумия и вечным возвращением прошлого. Этому жанру свойственна философская глубина, исследующая природу зла, двойственность человеческой души и хрупкость рационального мира перед лицом древнего хаоса.

Современные авторы переосмысляют готику через призму развивающихся технологий, экзистенциальных кризисов и новых социальных тревог, доказывая: даже в эпоху постмодерна человек по-прежнему боимся теней прошлого — ведь они не исчезают, лишь меняют форму, прогресс не избавил нас от страха — он лишь заставил его эволюционировать.

В эпоху хоррор-комедий и found footage готический хоррор остаётся «высоким» жанром, где ужас становится искусством.

Разлогов К. Э. Мифология кино: История и теория / К. Э. Разлогов. — М. : Материк, 2005. — 320 с.

Трофименков М. С. Хоррор в кино: Искусство пугать / М. С. Трофименков. — СПб. : Амфора, 2014. — 256 с.

Кравченко А. И. Культура ужаса: Введение в хоррор-исследования / А. И. Кравченко. — М. : Рипол-Классик, 2018. — 288 с.

Пантер Д. Готика / Д. Пантер; пер. с англ. — М. : АСТ, 2012. — 352 с.

Иванов В. В. Готический хоррор в кино: От «Носферату» до «Дракулы» / В. В. Иванов // Искусство кино. — 2009. — № 7. — С. 45–58.

Соколова М. А. Архитектура страха: Готические пространства в современном хорроре / М. А. Соколова // Кино и город: сб. статей. — М. : Эйдос, 2015. — С. 112–130.

Петров Н. К. Неоготика в кино XXI века: Эстетика распада / Н. К. Петров // Киноведческие записки. — 2017. — № 114. — С. 78–95.

Белова Д. С. Вампиры на экране: От романтизма к постмодерну / Д. С. Белова // Культура и искусство. — 2020. — № 4. — С. 33–47.

Искусство кино: архив статей. — URL: https://www.kinoart.ru/ (дата обращения: 15.04.2025).

Культурология: электронный журнал. — URL: http://www.culturalnet.ru/ (дата обращения: 15.04.2025).

Как это снято: «Психо». — URL: https://vk.com/@posters_gallery-kak-eto-snyato-psiho (дата обращения: 15.04.2025).

Google Диск // Google Drive. — URL: https://drive.google.com/drive/folders/1oTaMQzVQ9H2qYofdb3t14Y7TZDqDSg5Y?usp=sharing (дата обращения: 22.05.2025).

Носферату. Симфония ужаса (1922) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/521/stills/ (дата обращения: 10.05.2025).

Франкенштейн (1931) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/8360/stills/ (дата обращения: 10.05.2025).

Невеста Франкенштейна (1935) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/8359/stills/page/1/ (дата обращения: 10.05.2025).

Психо (1960) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/344/stills/page/1/ (дата обращения: 10.05.2025).

Сияние (1980) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/409/stills/ (дата обращения: 11.05.2025).

Интервью с вампиром (1994) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/8151/stills/ (дата обращения: 11.05.2025).

Другие (2001) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/494/stills/ (дата обращения: 11.05.2025).

Бабушка (2021) // КиноПоиск. — URL: https://www.kinopoisk.ru/film/1393445/stills/ (дата обращения: 11.05.2025).