Переходность пространства в живописи Анри Матисса

1. Введение

2. Понятие единой живописной среды 2.1. Единство выражения у Матисса в «Заметках живописца» 2.2. Цвет как конструктивный принцип композиции в интерпретации М. В. Алпатова 2.3. Плоскостное построение картины в трактовке Н. Н. Пунина 2.4. Ритм формы как основа целостности в трактовке Рудольфа Арнхейма 2.5. Восприятие картины как движение взгляда в понимании С. М. Даниэля 2.6. Вывод

3. Феномен смешения жанров 3.1. Исторический статус жанров в академической системе 3.2. Матисс и разрушение жанровой иерархии 3.3. Смешение жанров. Анализ картин 3.4. Понятие единой картины мира у Мерло-Понти 3.5. Вывод

4. Формы пространственного перехода 4.1. Окно. Анализ картин 4.2. Дверь. Анализ картин 4.3. Картина. Анализ картин 4.4. Зеркало. Анализ картин 4.5. Переходность как непрерывность движения взгляда 4.6. Вывод

5. Композиционная логика переходности 5.1. Связь плоскости и глубины 5.2. Орнаментальность как способ объединения пространства 5.3. Цветовые мосты и переклички 5.4. Межжанровые рифмы 5.5. Вывод

6. Заключение

1. Введение

Выбор темы опирается на понимание переходности как ключевого принципа художественного мышления Матисса. Переходность задаёт особый тип целостности, в котором элементы не отделены друг от друга, а существуют как последовательные состояния единой визуальной среды. Этот принцип позволяет рассматривать живопись Матисса как систему плавных смещений и взаимных откликов, где любое изменение формы, линии или цвета включено в общий процесс взаимодействия. Таким образом, переходность становится инструментом, через который можно проследить логику формирования пространства и понять, каким образом внутренние связи определяют целостность изображения.

Принцип отбора материала основан на обращении к тем произведениям, в которых особенности переходного пространства проявляются наиболее ясно. При этом важным критерием становится возможность наблюдать, как отдельные зоны изображения вступают во взаимосвязь и образуют единое зрительное поле.

Принцип рубрикации исследования выстроен так, чтобы последовательно раскрывать феномен переходности: — глава 2 собирает теоретические основания единой живописной среды; — глава 3 рассматривает смешение жанров как результат исчезновения границ между интерьером, пейзажем, натюрмортом и многофигурной композицией; — глава 4 анализирует конкретные визуальные механизмы перехода — окно, дверь, картину, зеркало и движение взгляда; — глава 5 описывает композиционную логику переходности: связь плоскости и глубины, орнаментальность, цветовые рифмы и межжанровые сопоставления. Такой принцип структурирования позволяет показать, что переходность занимает центральное место в организации матиссовского пространства. Последовательное рассмотрение теоретических оснований, жанровых взаимодействий, визуальных механизмов и композиционной логики позволяет проследить, как переходность действует на разных уровнях и формирует целостную зрительную среду в работах Матисса.

Принцип выбора текстовых источников основан на обращении к двум группам материалов: авторским высказываниям Матисса и теоретическим работам, посвящённым природе живописного пространства и механизмам его восприятия.

Ключевой вопрос исследования формулируется так: каким образом у Матисса возникает переходность пространства — то есть такие условия, при которых разные зоны картины не отделены друг от друга, а плавно соединяются в единую живописную среду?

Гипотеза исследования заключается в том, что переходность в живописи Матисса возникает как действие единого пластического принципа. Пространство картины формируется как непрерывная зрительная среда, в которой плоскость, цвет и ритм работают согласованно и обеспечивают мягкие связи внутри композиции. Переходность рассматривается как устойчивый способ организации изображения и как ключевая особенность пространственного мышления Матисса.

2. Понятие единой живописной среды

Проблема единой живописной среды занимает центральное место в понимании метода Анри Матисса. В его работах пространство воспринимается как связанная структура, в которой элементы не существуют изолированно, а взаимодействуют между собой. Такая взаимосогласованность возникает благодаря общим принципам построения картины, объединяющим форму, цвет, ритм и движение взгляда в единую визуальную систему.

2.1. Единство выражения у Матисса в «Заметках живописца»

В «Заметках живописца» Матисс формулирует принцип живописного единства, подчёркивая, что выразительность картины не определяется внешними жестами или эмоциональными эффектами. Он пишет: «выражение для меня не заключается в страстях, сияющих на человеческом лице, или в движении, исполненном напряжения. Всё построение картины выразительно: место, занимаемое фигурами, пустоты вокруг них, пропорции — всё имеет своё значение. Произведение искусства должно быть гармонично в целом: любая лишняя деталь заменит в сознании зрителя другую, действительно необходимую» [1, с. 45]. Единство картины у Матисса формируется благодаря согласованной работе цветовых отношений, плоскостных соотнесений и ритма форм, которые организуют изображение как непрерывную визуальную систему.

2.2. Цвет как конструктивный принцип композиции в интерпретации М. В. Алпатова

В понимании Алпатова цвет играет ключевую роль в живописи Матисса. Он отмечает, что художник заменяет традиционные способы передачи объёма и перспективы системой цветовых плоскостей. Пространство у Матисса складывается не из глубины, а из отношений между цветами, которые задают ритм, распределяют акценты и формируют структуру композиции. Благодаря этому фигура, предметы и фон воспринимаются как части единого пространства, где цвет выступает основным конструктивным принципом.

2.3. Плоскостное построение картины в трактовке Н. Н. Пунина

В анализе живописи ХХ века Пунин подчёркивает фундаментальную роль плоскости, рассматривая её как основное условие художественной формы. Он пишет: «Живопись есть искусство организованной плоскости; всё, что нарушает плоскостное ощущение, разрушает и саму живопись» [3, с. 112]. Плоскость в этом понимании не ограничивает изображение, а задаёт структуру, в пределах которой элементы картины сопоставляются и соотносятся между собой. Такое построение исключает иллюзорную глубину как доминирующий принцип и позволяет воспринимать изображение как единое поле, где линии, цветовые отношения и пропорции функционируют на одном уровне. Благодаря этому плоскостность становится не отказом от пространства, а способом его преобразования: композиция разворачивается как система взаимосвязей, возникающих на поверхности холста.

2.4. Ритм формы как основа целостности в трактовке Рудольфа Арнхейма

Арнхейм рассматривает ритм как фундаментальный механизм, связывающий элементы изображения в единую структуру. Он подчёркивает, что «ритм возникает из чередования напряжений и разрядок» [4, с. 389], тем самым определяя ритм как динамику сил внутри композиции. В живописи Матисса эта динамика проявляется в чередовании линий, цветовых акцентов и направлений, благодаря чему пространство картины воспринимается не как набор отдельных мотивов, а как последовательность взаимосвязанных импульсов. Ритм объединяет элементы в непрерывное поле и формирует внутреннюю целостность изображения.

2.5. Восприятие картины как движение взгляда в понимании С. М. Даниэля

Даниэль рассматривает восприятие картины как процесс, основанный на движении взгляда. Зритель не фиксирует изображение сразу, а последовательно «проходит» по нему, связывая элементы в единую линию наблюдения. Такая траектория создаёт внутреннюю организованность произведения: композиция собирается в целое благодаря тому, как взгляд скользит между её частями и устанавливает связи между ними.

2.6. Вывод

Совокупность рассмотренных принципов показывает, что у Матисса целостность картины создаётся взаимодействием цветовых отношений, плоскостных связей, ритма форм и движения взгляда. Эти параметры работают совместно, формируя единое пластическое поле.

3. Феномен смешения жанров

Проблема жанровой структуры занимает особое место в анализе живописи Матисса, поскольку пространство картины оказывается организовано так, что жанровые признаки перестают функционировать изолированно и переходят друг в друга. Это смешение проявляется как следствие нового понимания единого живописного состояния.

3.1. Исторический статус жанров в академической системе

В академической системе жанры существовали в строгой иерархии: историческая живопись считалась высшей, тогда как пейзаж и натюрморт относились к низшим. Каждому жанру соответствовали собственные правила композиции и содержания, что закрепляло их разделённость и не допускало свободного смешения внутри одной картины.

3.2. Матисс и разрушение жанровой иерархии

Матисс сознательно выходит за пределы академических жанров. В его работах интерьер переходит в пейзаж, фигура — в натюрморт. Жанровые различия теряют значение, поскольку элементы картины включаются в единое пластическое поле и подчиняются общим законам живописной организации.

3.3. Смешение жанров. Анализ картин

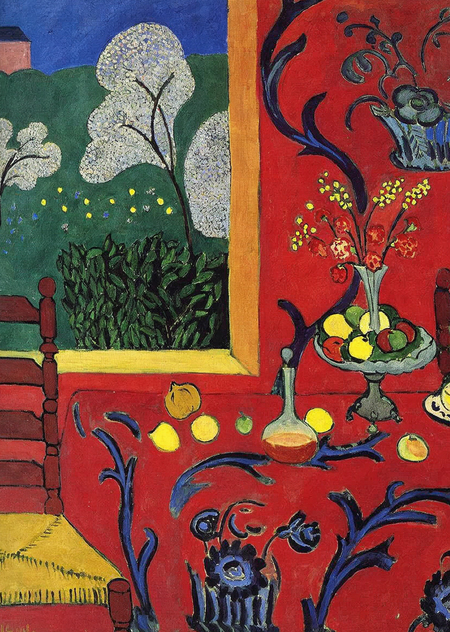

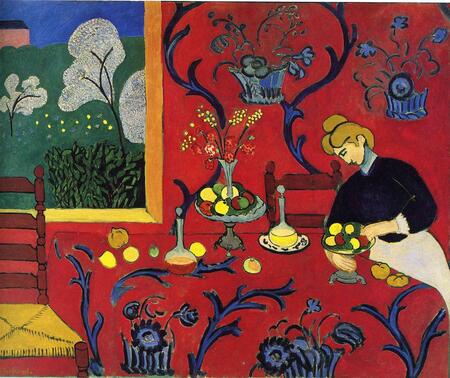

«Красная комната» — смешение интерьера и пейзажа.

В «Красной комнате» граница между интерьером и пейзажем утрачивает жанровую определённость. Пейзаж за окном трактован в той же декоративной манере, что и орнаментальные плоскости стола и стены, поэтому внешний вид не выступает самостоятельным пространством, а входит в ритм комнатной поверхности. Интерьер и пейзаж функционируют как единая система цветовых и линейных мотивов, превращаясь в непрерывное плоскостное поле.

Матисс А. Красная комната (Гармония в красном). 1908. Эрмитаж, Санкт-Петербург.

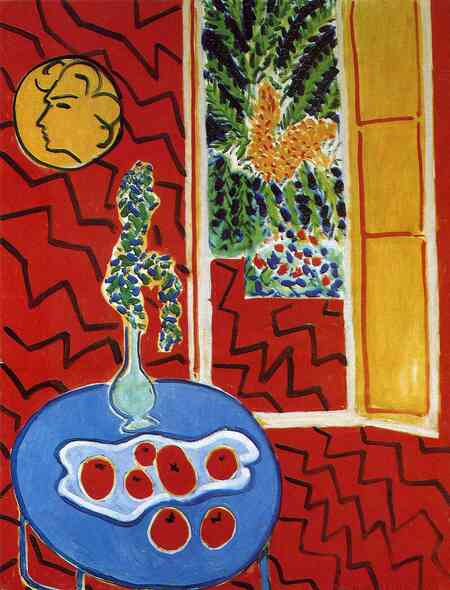

«Красный интерьер. Натюрморт на голубом столе» — смешение пейзажа и натюрморта.

В «Красном интерьере. Натюрморте на голубом столе» пейзаж и натюрморт взаимосвязаны через общую структуру мазков и ритмических акцентов. Внешний вид, раскрывающийся через дверной проём, повторяется в натюрморте: характер зелёных мазков, движение линий и цветовые отношения находят отражение в цветах и предметах на столе. Натюрморт становится внутренним продолжением пейзажа, а оба мотива образуют единый пластический механизм.

Матисс А. Красный интерьер. Натюрморт на голубом столе. 1947. Частное собрание.

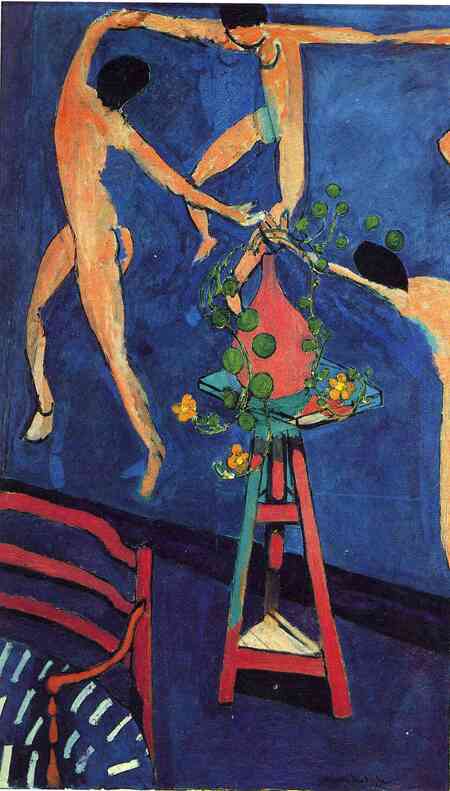

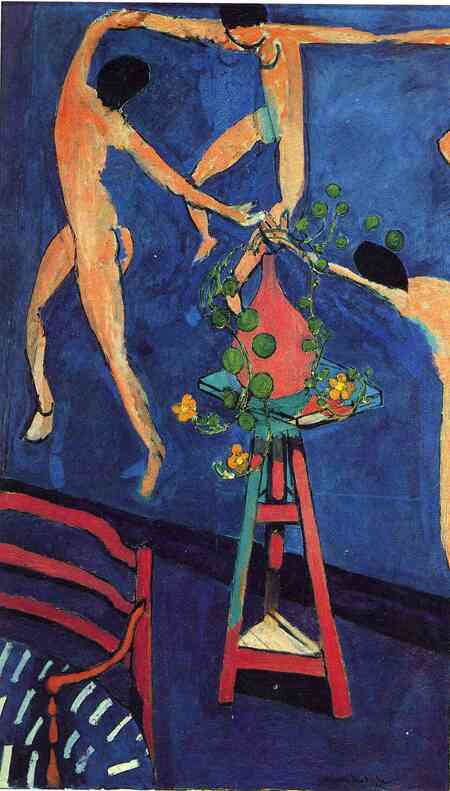

«Настурции», «Настурции с „Танцем“» — смешение натюрморта и многофигурной композиции.

В обеих версиях натюрморт и фигуративный мотив существуют не как два разных жанра, а как элементы одной плоскостной структуры. Ваза с растением становится композиционным центром, вокруг которого выстраивается ритм танцующих фигур.

Матисс А. Настурции. 1912. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Матисс А. Настурции с «Танцем» (вариант II). 1912. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

3.4. Понятие единой картины мира у Мерло-Понти

Феноменология Мерло-Понти помогает объяснить, почему в живописи Матисса жанры перестают существовать раздельно. Для Мерло-Понти мир не распадается на изолированные области — «внутреннее» и «внешнее», предмет и фон, пространство комнаты и пространство природы. Всё воспринимаемое образует единую ткань опыта, возникающую не из предметной классификации, а из взаимосвязей, которые устанавливает взгляд. В этом контексте живопись Матисса оказывается созвучна феноменологическому пониманию мира: интерьер, натюрморт, пейзаж и многофигурная композиция не противопоставлены друг другу, а воспринимаются как различные проявления одного зрительного поля. Картина у Матисса становится образом непрерывного мира, где границы существуют не как разделения, а как точки перехода между состояниями пространства.

3.5. Вывод

Смешение жанров в живописи Матисса связано с новым пониманием картины как единого зрительного поля. Интерьер, пейзаж, натюрморт и фигуративный мотив не существуют раздельно, а образуют систему взаимных рифм, построенную на цвете, ритме и плоскостных соотношениях. Такое построение соответствует феноменологическому представлению о мире как непрерывной структуре восприятия, где границы между жанрами превращаются в зоны перехода.

4. Формы пространственного перехода

В живописи Матисса архитектурные и визуальные элементы — окно, дверь, включённая в интерьер картина и зеркало — работают как механизмы сопряжения: они переводят пространство из одной формы в другую, обеспечивая непрерывность визуального восприятия.

4.1. Окно. Анализ картин

В «Красной комнате» (1908) окно действует как зона перехода: то, что находится за ним, решено так же плоскостно и условно, как элементы внутри комнаты. Узоры стола, линии стен и контуры деревьев решены как части одного и того же непрерывного рисунка. Благодаря этому внутренняя и внешняя области не противопоставлены — они переходят одна в другую по орнаментальному принципу. Окно оказывается не границей, а связующим звеном, объединяющим мотивы в единую декоративную систему.

В «Разговоре» (1912) окно функционирует как плоскость, равноправная плоскости стены. Пейзаж не открывает глубину: дерево выведено на поверхность окна и воспринимается как плоская цветовая форма, сопоставимая с силуэтами фигур внутри комнаты. Внутреннее и внешнее построены по одному принципу — через крупные цветовые массы, которые соотносятся между собой, а не создают пространственный разрыв. Поэтому окно не отделяет два мира, а превращает границу в зону перехода, где доминирует не перспектива, а структура цветовых отношений.

Матисс А. Красная комната (Гармония в красном). 1908. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Матисс А. Разговор. 1912. Холст, масло. 177 × 217 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

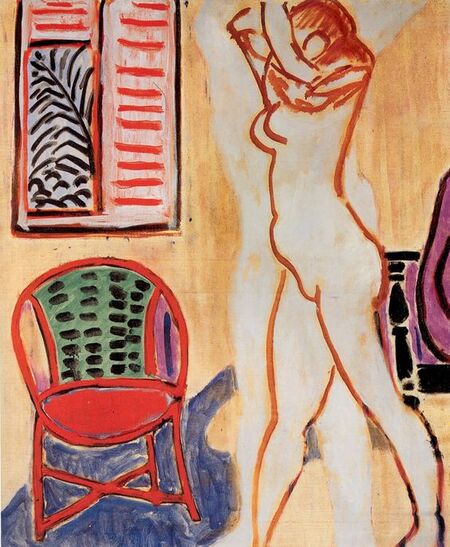

В «Обнажённой, стоящей перед чёрной листвой» (1948) переход между внутренним и внешним мотивом создаётся за счёт согласованных цветовых пятен и единого типа графического ритма, коротких, повторяющихся, жёстко очерченных линий, которые задают общий ритм композиции и связывают внутренний и внешний мотив.

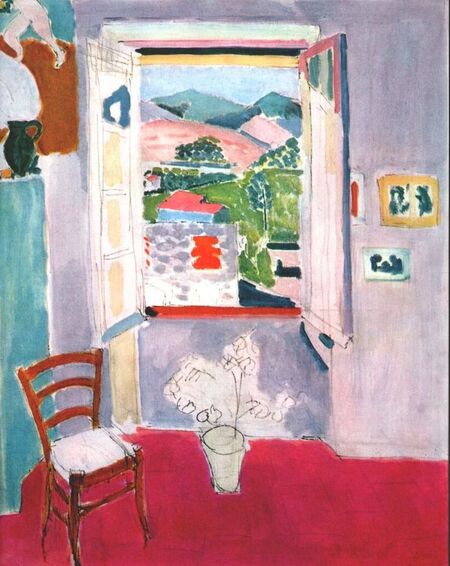

В «Окне в Коллиуре» (1910) окно действует как зона перехода: вид за окном написан тем же типом условности, что и небольшие картины на стене. Горы, деревья и крыши сведены к простым цветовым пятнам. Эта общность стиля — единый способ упрощённого рисунка и распределения цвета — делает внешний мотив продолжением комнаты. Окно не отделяет, а переводит один мотив в другой.

Матисс А. Обнажённая, стоящая с поднятыми руками. 1906–1907. Музей современного искусства, Париж. Матисс А. Открытое окно в Коллиуре. Ок. 1910. Частное собрание.

4.2. Дверь. Анализ картин

В «Красном интерьере. Натюрморте на голубом столе» (1947) переход между дверным проёмом и пространством комнаты строится через единство мазка, графичности и цвета. Красная графичная плоскость пола продолжается в красном участке наружного вида, смягчая границу между комнатой и пространством за пределами интерьера. Красный цвет работает как главный объединяющий элемент: он задан в плоскости пола, повторяется во фруктах и появляется в отдельных мазках наружного вида. Общность мазка усиливает этот эффект: дробные, энергичные удары кисти, из которых написаны цветы, перекликаются с таким же дробным ритмом листвы снаружи.

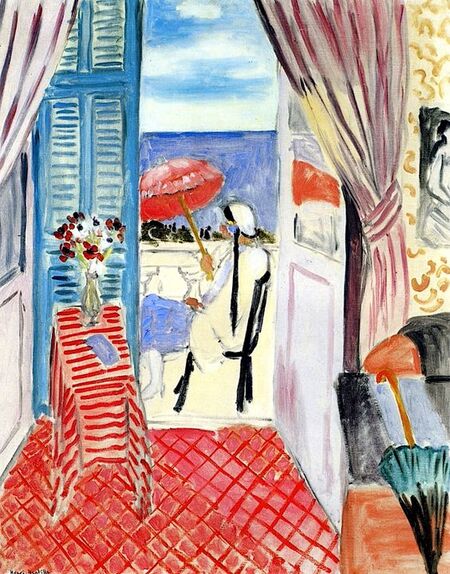

В «Женщине с красным зонтом» (1919) переход между комнатой и внешним видом построен на согласованности цвета. Красный мотив пола, скатерти и зонта образует непрерывный ряд, который переходит из интерьера в пространство балкона. Переход от красного к синему работает как направляющее движение: движение взгляда проходит от красного пространства комнаты к голубому пространству моря, поэтому дверной проём воспринимается не как разрыв, а как плавный визуальный переход.

Матисс А. Красный интерьер. Натюрморт на голубом столе. 1947. Частное собрание. Матисс А. Женщина с красным зонтом у открытого окна. 1919. Частное собрание.

4.3. Картина. Анализ картин

В «Настурциях с танцем» (1912) Матисс выстраивает несколько уровней, которые плавно переходят друг в друга. Картина-«танец» становится продолжением пространства, а не самостоятельным изображением. Центральная ваза работает как узловая точка композиции. Танцевальный круг как бы замыкается вокруг неё. В результате фигуры, ваза и интерьер оказываются разными уровнями одной плоскостной системы, где происходит переход от изображённого пространства к реальному интерьеру.

Матисс А. Настурции. 1912. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Матисс А. Настурции с «Танцем» (вариант II). 1912. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

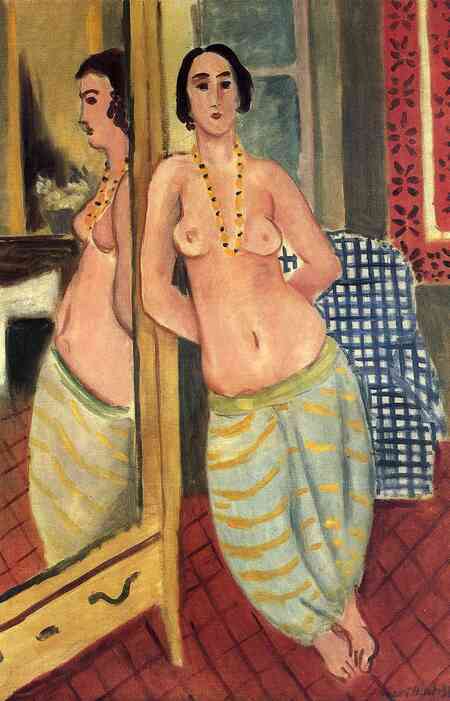

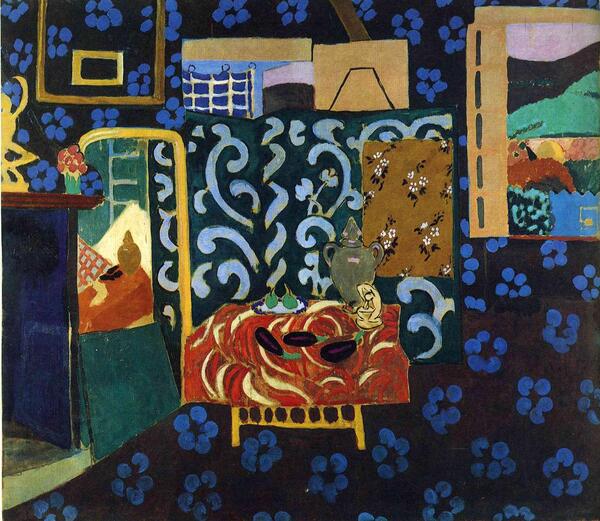

4.4. Зеркало. Анализ картин

В «Стоящей одалиске, отражённой в зеркале» (1923) зеркало создаёт параллельную плоскость, равную той, где находится фигура. Отражение становится мостом между пространствами, не отделяя их, а соединяя. Матисс показывает, что одно и то же изображение можно воспринимать одновременно как образ на поверхности — в зеркале — и как образ внутри пространства — в интерьере.

В «Натюрморте с баклажанами» (1911) зеркало задаёт переход между разными зонами интерьера, который строится на графическом сдвиге. Орнаментальные плоскости смещены относительно друг друга, и это смещение переводит один мотив в другой: каждая плоскость продолжает предыдущую в изменённом ритме линий и пятен.

Матисс А. Одалиска, отражённая в зеркале. 1923. Частное собрание. Матисс А. Натюрморт с баклажанами. 1911. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

4.5. Переходность как непрерывность движения взгляда

Матисс строит композицию так, что связь между элементами возникает в самом способе видеть. Переход становится не границей, а процессом — состоянием.

4.6. Вывод

Окно, дверь, картина и зеркало у Матисса не отделяют одно пространство от другого, а помогают взгляду двигаться дальше. Элементы действуют как точки соприкосновения, обеспечивая непрерывность восприятия.

5. Композиционная логика переходности

Переходность у Матисса основана на идее непрерывного соединения элементов. В его работах пространство не делится на отдельные зоны: оно раскрывается как динамическая структура, в которой формы, цвета и линии соотносятся друг с другом по принципу взаимных продолжений. Именно эта внутренняя текучесть определяет характер матиссовской живописи, где смысл рождается в связях.

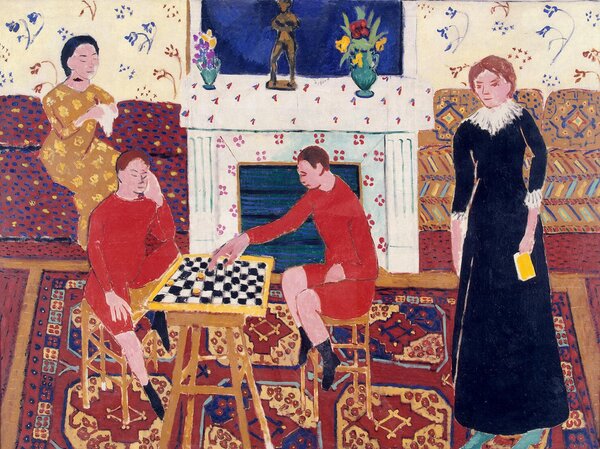

5.1. Связь плоскости и глубины

У Матисса глубина не противопоставлена плоскости, а возникает из её организации. Он строит пространство не через линейную перспективу, а через взаимодействие цветовых пятен и ритмических соотношений, которые задают направление взгляда. Плоскость при этом остаётся основой композиции: она удерживает изображение в едином визуальном уровне, но внутри неё формируется ощущение глубины, создаваемое не иллюзией, а структурой цветовых переходов. Благодаря этому глубина воспринимается не как удалённость, а как степень напряжённости внутри плоскостного поля, что делает пространство картины единым и непрерывным.

Матисс А. Семья художника. 1911. Музей современного искусства, Париж. Матисс А. Красная мастерская. 1911. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

5.2. Орнаментальность как способ объединения пространства

Орнаментальность в живописи Матисса выступает не декоративным дополнением, а механизмом, который объединяет разнородные зоны пространства. Повторяющиеся линии, пятна и мотивы создают общий ритм, связывающий интерьер и натюрморт в единую систему. Орнаментальные структуры свободно переходят с одного объекта на другой, сглаживая границы между ними и переводя пространство в плоскостное единство. Благодаря этому орнамент работает как связующее звено: он не украшает, а организует изображение, превращая его в непрерывное поле, внутри которого элементы взаимодействуют по законам ритма.

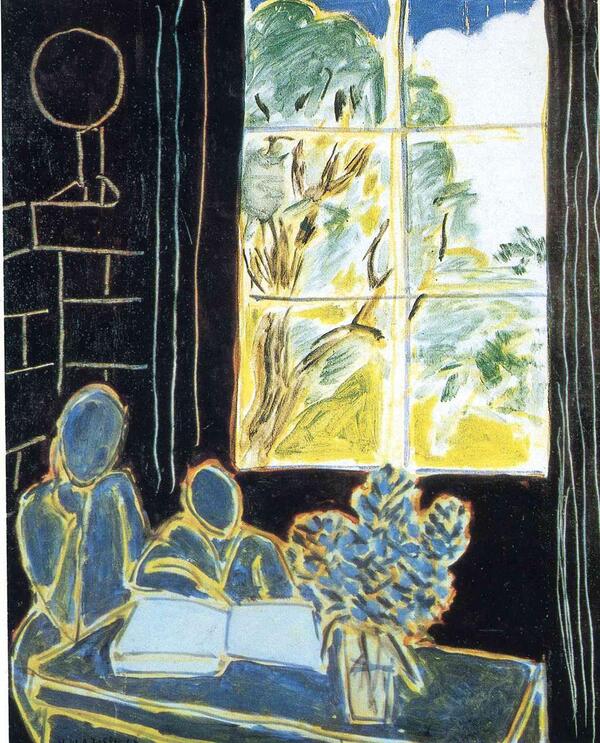

5.3. Цветовые мосты и переклички

Цвет у Матисса работает как основной связующий механизм между различными зонами композиции. Повторяющиеся оттенки и сопоставленные цветовые пятна образуют «мосты». Цветовые акценты перекликаются между собой, переходя с одного объекта на другой и формируя визуальные траектории, по которым движется взгляд. Благодаря этим перекличкам пространство картины воспринимается как единое поле, где элементы объединены не предметной логикой, а системой согласованных цветовых отношений.

Матисс А. Тишина, живущая в домах. 1947. Частное собрание. Матисс А. Скрипач у окна. 1918. Частное собрание.

5.4. Межжанровые рифмы

Межжанровые рифмы у Матисса проявляются в том, что мотивы из разных жанровых областей — организованы по одним и тем же пластическим законам. Линии, силуэты, цветовые отношения и ритмы повторяются между этими мотивами, создавая параллели, которые связывают их в единое пространство. Благодаря таким рифмам элементы разных жанров не противопоставлены, а функционируют как вариации одной визуальной структуры, что усиливает ощущение цельности и непрерывности композиции.

5.5. Вывод

Композиционная логика Матисса основана на принципе мягких переходов, которые объединяют плоскость, глубину, орнаментальные структуры, цветовые связи и межжанровые рифмы в единое зрительное поле. Глубина возникает внутри плоскости, орнаментальность сглаживает границы между мотивами, цвет создаёт мосты между зонами, а рифмы связывают разные жанры по одному пластическому принципу. В результате пространство картины воспринимается как непрерывная система отношений, где элементы не разделяются, а включаются в общий ритм живописной среды.

6. Заключение

Исследование показало, что переходность пространства у Матисса является не частным приёмом, а принципом, определяющим организацию его живописи. Пространство картины мыслится им как единая среда, где элементы не разделены, а переходят друг в друга, формируя непрерывное зрительное поле.

Анализ смешения жанров подтвердил, что интерьер, пейзаж, натюрморт и фигуративный мотив у Матисса утрачивают автономность и выстраиваются как взаимосвязанные части одного пластического состояния.

Рассмотрение переходных зон внутри картины показало, что элементы композиции действуют не как границы, а как механизмы сопряжения. Они не разделяют пространство, а обеспечивают его плавное перетекание, поддерживая ощущение единой визуальной среды.

Композиционный анализ выявил, что взаимосвязь линий, цвета и плоскостных соотношений организует пространство как систему мягких переходов. Такое построение направляет движение взгляда. Это подтверждает, что переходность является внутренним принципом построения и формирует особый тип пространственного мышления Матисса.

Таким образом, переходность становится ключом к пониманию его живописного метода: она формирует способ, по которому элементы соотносятся друг с другом в составе целого, и задаёт общий способ формирования художественного пространства, в котором целое возникает из непрерывных связей между его частями.

Матисс, А. Заметки живописца / А. Матисс; пер. с фр. Е. Б. Георгиевской. — Санкт-Петербург: Азбука, 2001. — 637 с.

Алпатов, М. В. Матисс / М. В. Алпатов. — М.: Искусство, 1969. — 106 с.

Пунин, Н. Н. Художники и критики. Статьи. Дневники. 1914–1953 / Н. Н. Пунин. — СПб.: Академический проект, 2004. — 464 с.

Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: психология творческого глаза / Р. Арнхейм. — М.: Прогресс, 1974. — 392 с.

Даниэль, С. М. Проблемы художественного восприятия / С. М. Даниэль. — М.: Искусство, 1973. — 255 с.

Мерло-Понти, М. Око и дух / М. Мерло-Понти; пер. с фр., предисл. и коммент. А. В. Густыря. — Москва: Искусство, 1992. — 63 с.

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/harmony-in-red-1908 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/red-interior-still-life-on-a-blue-table-1947 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/dance-1912 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/nasturtiums-with-the-dance-ii-1912 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/conversation-1912 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/standing-nude-with-raised-arms-1947 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/open-window-at-collioure-1910 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/woman-with-a-red-umbrella-1919 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/standing-odalisque-reflected-in-a-mirror-1923 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/still-life-with-aubergines-1911 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/painters-family-1911 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/red-studio-1911 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-silence-that-lives-in-houses-1947 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-violinist-at-the-window-1918 (дата обращения: 15.11.2025).