Экспрессионизм группы «Мост» и Дегенеративное искусство

Рождение «Моста»: Художественный бунт в эпоху кризиса

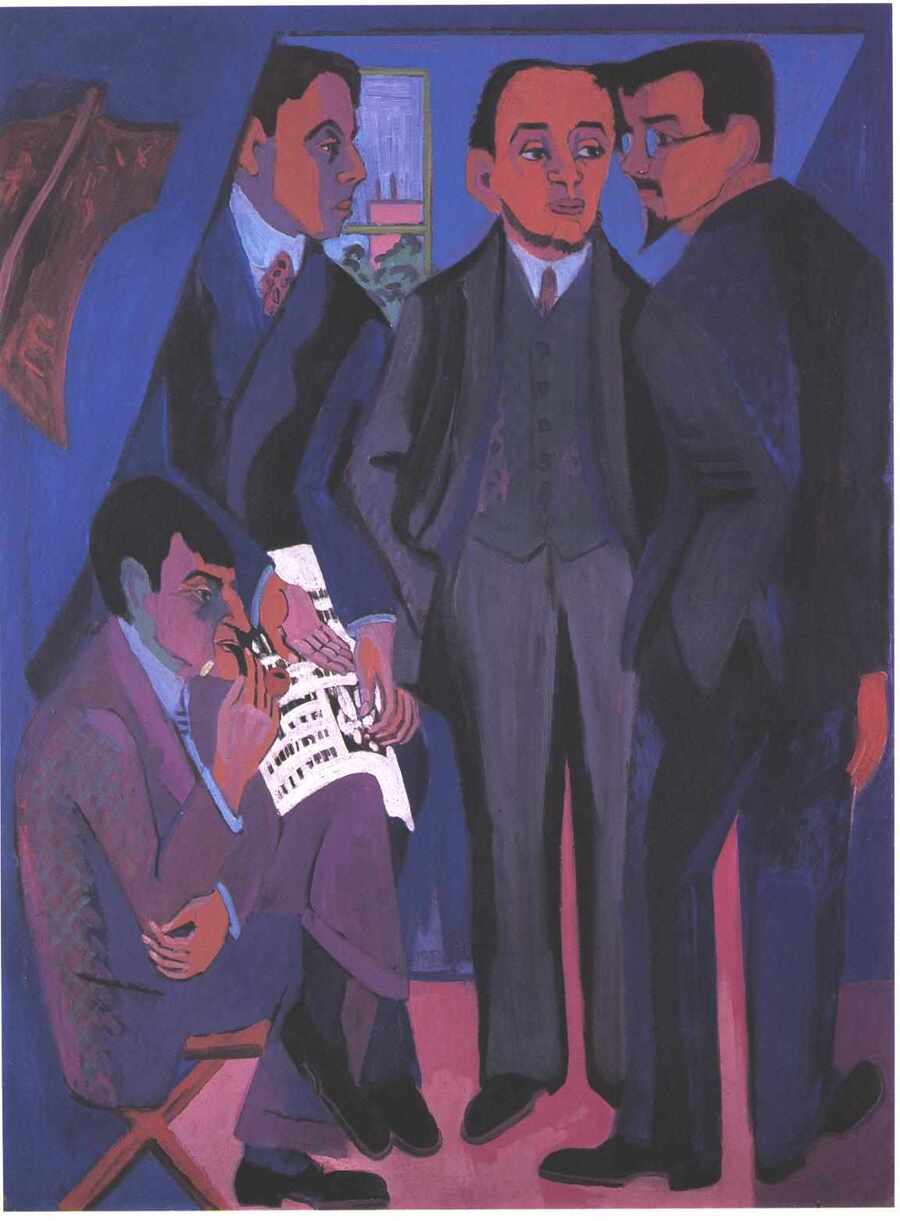

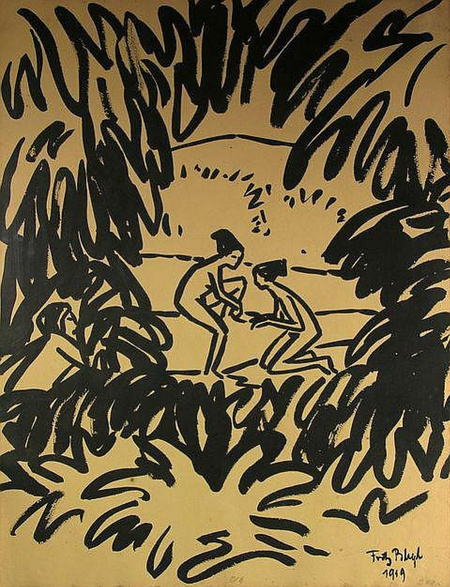

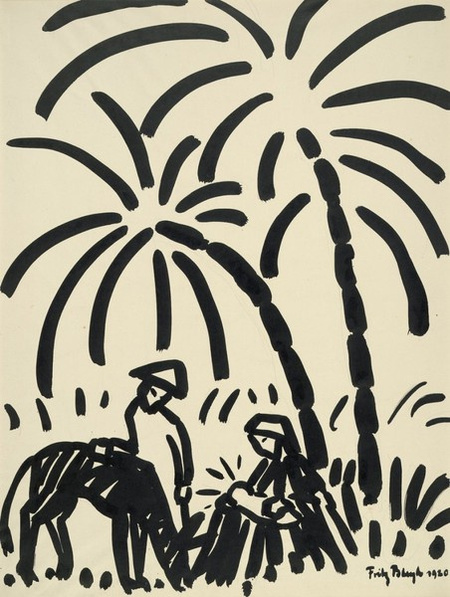

«Мост» (Die Brücke) — это объединение немецких художников, которое в период с 1905 по 1913 год сыграло ключевую роль в становлении экспрессионизма. 7 июня 1905 года считается днём основания одной из самых известных художественных групп Германии начала XX века. В этот день четыре молодых студента, изучающих архитектуру в Высшем техническом училище, решили объединить свои усилия по созданию нового искусства. Этими художниками были Фриц Блейль, Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель и Карл Шмидт-Роттлуфф.

Э. Кирхнер групповой портрет участников группы «Мост» (1926 -1927)

Название объединения они нашли в сочинениях своего кумира философа Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Они не принимали современной живописи, их отталкивал и академический натурализм. Художники увлекались наивным искусством примитивов, народных мастеров, детскими рисунками и произведениями душевнобольных, находя там искренность и непосредственность выражения.

Первый манифест группы, написанный Кирхнером в 1905 году, провозгласил стремление создать подлинное искусство, бросающее вызов как канонам академической живописи, так и доминировавшим в то время импрессионизму и постимпрессионизму. Это был сознательный разрыв с прошлым.

Э. Л. Кирхнер. Портрет женщины. 1911

У Ницше «мост» — это метафора перехода к Сверхчеловеку (Übermensch). «Человек есть нечто, что должно превзойти… Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не стать нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море…» Художники группы видели себя «мостом» к новому, более свободному, аутентичному человеку и искусству будущего. Они не просто рисовали картины, они пытались построить переход от «старого», прогнившего мира к «новому».

Э. Л. Кирхнер, «Пейзаж» 1913 г.

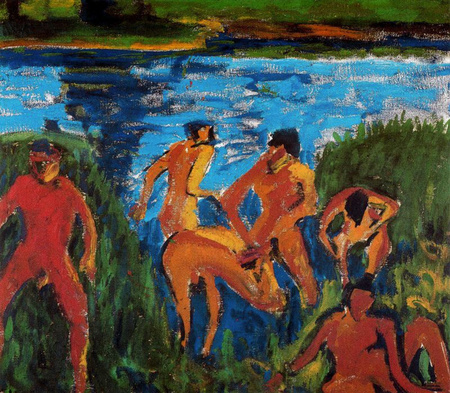

Подобно другим авангардистам, Кирхнер и Хеккель восхищались непосредственностью искусства Африки и Океании, стремясь воспроизвести эту «примитивную» энергию в своих работах как антитезу рафинированной европейской традиции. Соединение «примитивного», по их мнению, искреннего искусства (готика, Африка, Океания) с искусством современным.

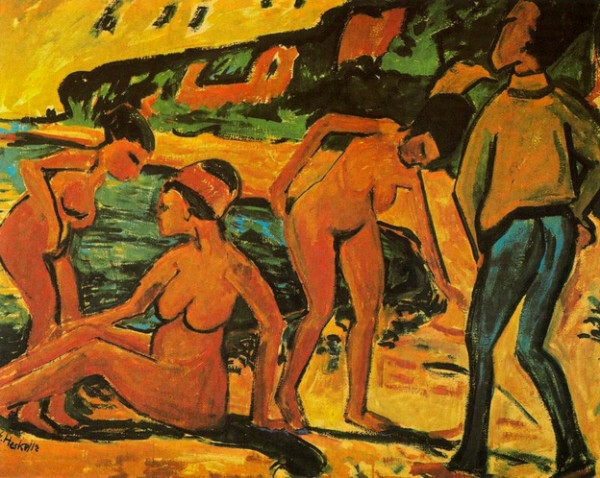

1. Э. Хеккель, «Купальщицы среди камышей» 1909 г. 2. Э. Хеккель, «Купальщицы» 1912 г.

Программа группы «Мост» с ее акцентом на спонтанность, аутентичность и создание нового сообщества, вкупе с глубоко продуманным названием, представляет собой не что иное, как художественную транскрипцию философии Фридриха Ницше. Они были не просто живописцами, а «мостостроителями»-революционерами, стремившимися перебросить мост от человека старого, ограниченного условностями, к сильному и свободному человеку будущего, творящему по своей воле. Эта идейная основа и сделала их впоследствии такой опасной и принципиальной мишенью для нацистов.

Эстетика протеста: Художественный язык «Моста» как визуальный манифест

Художники «Моста» создали не новый стиль, а новую оптику. Их художественный язык — это система намеренных «ошибок» против классической живописи, где каждый элемент (цвет, линия, форма, композиция) подчинен одной цели: передаче не объективной реальности, а субъективного, экзистенциального переживания. Это визуальное воплощение крика против современной цивилизации.

1. Э. Л. Кирхнер, «Художница» 1910 г. 2. Э. Л. Кирхнер, «Автопортрет» 1937 г.

Небо не голубое, а оранжевое или лиловое; лицо не телесное, а зеленое или синее (Э. Л. Кирхнер, «Автопортрет с моделью»). Это не декоративность, а попытка показать «внутренний пейзаж» души.

Э. Л. Кирхнер, «Автопортрет с моделью» 1926 г.

Они избегают гармоничных пар. Взамен показывают столкновение открытых, локальных, часто «кислотных» цветов (Карл Шмидт-Ротлуф, «Автопортрет с моноклем»). Это создает визуальное напряжение, соответствующее нервному напряжению эпохи.

Карл Шмидт-Ротлуф, «Автопортрет с моноклем» 1910 г.

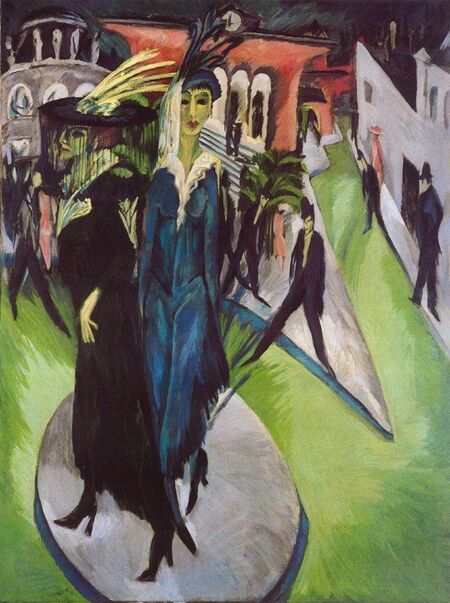

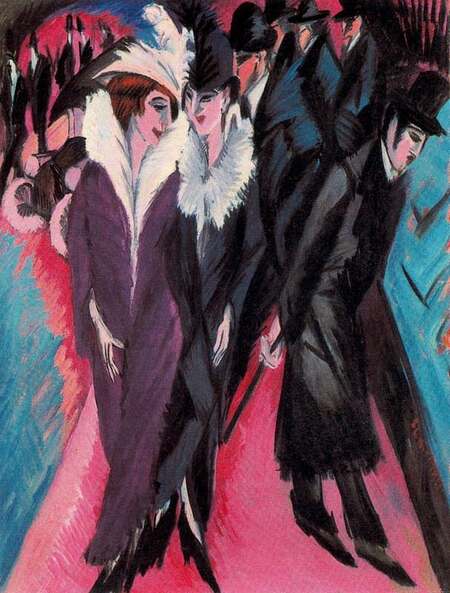

В берлинских уличных сценах Кирхнера цвет передает не красоту, а агрессию, отчуждение и электрифицированную нервозность мегаполиса. Яркие витрины и наряды прохожих контрастируют с их маскообразными, застывшими лицами.

1. Э. Л. Кирхнер, «Потсдамская площадь» 1914 г. 2. Э. Л. Кирхнер, «Уличная сцена в Берлине» 1913 г.

Контуры не плавно огибают форму, а резко ломаются, создавая ощущение хрупкости и внутреннего надрыва (Э. Л. Кирхнер, «Потсдамская площадь»). Фигуры часто угловаты, их позы неустойчивы. Формы намеренно «опрощаются», огрубляются, уплощаются. Это не неумение рисовать, а сознательный уход от классического канона в поисках большей выразительности и правды чувства. Резкий, словно «вырубленный» штрих становится визитной карточкой, фиксируя не образ, а момент эмоционального всплеска.

Э. Л. Кирхнер, Играющие обнажённые. 1910 г.

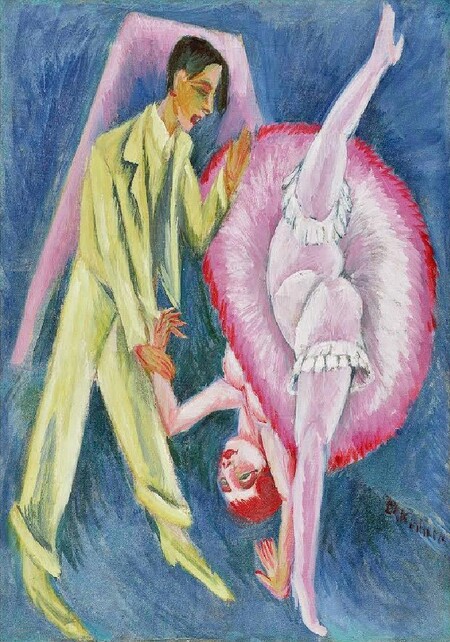

«Мостовцы» изображают не состояние, а процесс, движение души и распад привычной реальности. Статики для них не существует. Даже в неподвижных портретах и интерьерах есть мощное внутреннее движение. Оно создаётся за счёт неустойчивых ракурсов и срезов. Композиция часто намеренно «завалена», предметы кажутся готовыми упасть. А движения персонажей преувеличены, угловаты, почти гротескны. Танец, прогулка, разговор — все это представлено как мощный выплеск энергии, а не размеренное действие.

Э. Л. Кирхнер, Танцоры чардаша 1908 г.

Подводя итог о визуальном стиле членов группы «Мост» и экспрессионистов в целом, можно выделить, что для них мир важен лишь как он ощущается и переживается художником. Сюжет отходит на второй план, основным «содержанием» является внутреннее состояние: тревога, восторг, тоска, протест.

Апогей и изоляция: «Мост» в восприятии критики и общества

Художественное объединение «Мост» просуществовало шесть лет, за которые каждый из его участников сформировал собственный художественный почерк и творческую позицию. К 1913 году объединение выполнило свою миссию, необходимость в коллективной деятельности отпала, и группа прекратила свою работу. «Мост» перестал существовать как группа, но его участники, став зрелыми мастерами, продолжили нести его эстетику в мир. Распад показал, что их искусство было не модным течением, а глубоко личным, выстраданным методом, пережившим организационную форму.

1. Ф. Блейль «Купальщицы» 1919 г. 2. Ф. Блейль «Исход из Египта» 1920 г.

Несмотря на распад, 1920-е годы стали временем относительного признания. Работы художников «Моста» активно покупаются крупными немецкими музеями (например, Кунстхалле в Гамбурге, Музей Фолькванг в Эссене). Они из «бунтарей-маргиналов» превращаются в классиков немецкого модернизма.

1. Э. Л. Кирхнер «Лейпцигерштрассе с электрическим трамваем» 1914 г. 2. Э. Л. Кирхнер «Танцующая пара» 1914 г. Обе работы находятся в Музее Фолькванг в Эссене

Правые силы (нацисты, Немецкая национальная народная партия) видели в модернизме, включая «Мост», проявление «еврейско-большевистского» заговора, целью которого было разложение немецкого духа. Их искусство трактовалось как сознательное уродование национальной культуры. Если интеллектуальная элита и буржуазия крупных городов частично принимала их искусство, то средний класс, мелкая буржуазия и провинция видели в нем угрозу и непонятную «мазню». Таким образом, изоляция нарастала не столько в профессиональной среде, сколько в общественном мнении, которое все больше поляризовалось.

К. Ш. Роттлуф «Дома ночью» 1912 г.

Эстетика «Моста» была прямой антитезой формирующемуся нацистскому идеалу «здорового» арийского искусства в духе неоклассицизма. Их «диссидентский» взгляд на мир (тревога, деформация, крик) противоречил оптимистичному, сильному и единому образу «новой Германии», который пропагандировали нацисты. Индивидуализм «Моста» был смертельно опасен для идеологии, требующей растворения личности в «народном сообществе».

Э. Л. Кирхнер «Обнаженные в студии» 1912 г.

Еще до прихода Гитлера к власти нацистские активисты оказывали давление на музеи. После 1933 года процесс стал лавинообразным. Художники «Моста» и их сторонники были изгнаны из академий и музеев (например, Шмидт-Ротлуфф лишился профессуры в 1933). Началось тотальное очищение государственных коллекций от «дегенеративного» искусства.

«Дегенеративное искусство» как идеологический погром

В первые месяцы существования нацистского режима некоторые государственные служащие трактовали неопределенные заявления руководителей об искусстве по своему усмотрению. В 1937 году по личному распоряжению Йозефа Геббельса была создана комиссия во главе с президентом Имперской палаты изобразительных искусств Адольфом Циглером. Она объехала 32 музея Германии и изъяла более 16 000 произведений. Изымалось всё, что не соответствовало нацистскому идеалу: экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстракция, Баухаус. Художники «Моста» были среди главных мишеней.

Работники хранилища во дворце Нидершёнхаузен держат секцию конфискованной работы Эмиля Нольде «Жизнь Христа»), 1938–1939 год.

19 июля 1937 года в Мюнхене открылась выставка под названием «Дегенеративное искусство». На ней было представлено около 700 работ немецких и других художников, чье искусство было признано вредным, «антинемецким» и «еврейским». К «дегенеративному искусству» в гитлеровской Германии причисляли не только работы конкретных художников, но и целые направления: Баухаус, импрессионизм, дадаизм, кубизм, фовизм, сюрреализм, экспрессионизм. В начале 1937 года была создана специальная комиссия, занимавшаяся выявлением «вредных» произведений и изъятием их из немецких музеев. Часть работ было решено продемонстрировать на выставке — чтобы подтвердить опасность «дегенеративного искусства» для Германии.

Очередь на открытии выставки «Дегенеративное искусство» в Мюнхене, 1937 г.

Выставка была построена как обвинительный акт и многие работы ключевых членов «Моста» были представлены на ней. Кирхнер, чьи работы были наиболее радикальным воплощением идей «Моста», стал одной из главных мишеней. Удлиненные, угловатые фигуры, резкие цвета, нервозные линии. Это не «гордые германцы», а тревожные, одинокие люди в неестественной, враждебной среде большого города. Картины Кирхнера, вероятно, висели в разделе, высмеивающем «осквернение» немецкой женщины и клевету на городскую жизнь. Его мазок трактовался как «нервный срыв на холсте», признак дегенеративной психики. Изъятие более 600 его работ из немецких музеев стало для него катастрофой. Он тяжело переживал травлю, что усугубило его проблемы со здоровьем и в конечном итоге привело к самоубийству в 1938 году.

Э. Л. Кирхнер, «Пять женщин на улице» 1913 г.

Работы Эмиля Нольде стали доказательством того, что даже «идейно правильный» художник может быть творчески «нездоров». Его религиозные сцены с их дикой, неконтролируемой палитрой и грубыми формами были восприняты как кощунство. Набожность, которую Нольде пытался выразить через первобытную мощь, была истолкована как насмешка над христианством. С него было снято обвинение в принадлежности к «Мосту», но его искусство все равно было запрещено.

Э. Нольде, «Танцующие вокруг золотого тельца» 1910 г.

Эрик Хеккель также подвергся подобному отношению. Хеккель был самым лиричным из «мостовцев», но его меланхолия, тревога и психологическая напряженность в портретах также попали под запрет. Его искусство считали «пессимистичным» и «упадническим», что противоречило жизнеутверждающему пафосу нацистской пропаганды.

Э. Хеккель, «День из стекла» 1913 г.

Часть изъятых работ была тайно продана на аукционах в Швейцарии для пополнения партийной казны. Так многие шедевры навсегда покинули Германию. Некоторые работы использовались для бартера. А в 1939 году в Берлине было публично сожжено около 4000 картин и графических листов. Германия насильственно лишилась целого пласта своего культурного наследия XX века, а лучшие умы либо покинули страну, либо были вынуждены замолчать. Судьба работ «Моста» — их изъятие, осмеяние и уничтожение — наглядно показывает, что для тоталитарного режима не существует нейтрального искусства. Любое свободное высказывание, любой акт индивидуального самовыражения становится политическим преступлением.

Вывод

Группа «Мост» пала жертвой парадокса: их искусство, стремившееся к созданию «нового человека» через освобождение инстинктов (идея, вдохновленная Ницше), было уничтожено режимом, который также претендовал на создание «нового человека», но через подавление инстинктов, дисциплину и унификацию.

Выставка «Дегенеративное искусство» была не просто актом цензуры. Это был идеологический акт, направленный на уничтожение целого пласта культуры, который олицетворяла группа «Мост». Судьба «Моста» демонстрирует, что модернизм с его верой в свободу художника и обновление форм оказался несовместим с тоталитарным режимом, видевшим в этом хаосе и угрозу своей власти.

В ходе исследования, я убедился, что работы экспрессионистов это искусство невероятной, искренней силы и жизнелюбия. В их дерзких, «кричащих» красках, в их угловатых, динамичных формах я вижу искреннее воплощение эмоций переданных на холсте и именно этим они вызывают во мне интерес. Сочетания дерзких мазков и ярких цветов побудили во мне интерес углубиться в работы экспрессионистов, лучше изучить их исторический фон и оценить их смысловую и эмоциональную нагрузку. Они воспевали чистую человеческую сущность, её страсти, боль и радость в своих работах. За счет этих чистых эмоций и смелых художественных решений работы участников группы «Мост» являются интересными не только для меня и остаются актуальными по сей день.

Модернизм. Искусство первой половины XX века. Герман М. Ю.

Дегенеративное искусство — опасное и свободное. — [сайт]. — URL: https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/kunst/entartete-kunst/1925544

Дегенеративное искусство («Entartete Kunst»). Немецкие художники в период между мировыми войнами. — [сайт]. — URL: https://n-dank.livejournal.com/87752.html

«Дегенеративное» искусство» — [сайт]. — URL: https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/degenerate-art-1

Группа «Мост» — [сайт]. — URL: https://solonata.livejournal.com/91301.html?es=1