Визуальные метафоры в советских плакатах

В. С. Иванов. «Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки». 1964 год.

[0] Рубрикатор

1. Введение 2. Концепция 3. Индустриальный прогресс как визуальный символ эпохи 4. Герой и коллектив как визуальная метафора единства и силы общества 5. Образы будущего и идеализированного социального пространства 6. Заключение 7. Библиография 8. Ссылки на изображения

[1] Введение

Советский агитационный плакат XX века представляет собой уникальный феномен визуальной культуры, находящийся на пересечении искусства, политики и массовой коммуникации. Плакат выполнял не только информативную функцию, но и становился средством формирования общественного сознания, выражения коллективной идентичности и мобилизации населения на выполнение государственных задач. Его сила заключалась в способности концентрировать сложные социальные, экономические и политические процессы в одном визуальном образе, который мгновенно считывался зрителем и воздействовал на эмоциональном уровне. В этом смысле плакат выступал одновременно инструментом пропаганды и художественным произведением, где каждый элемент композиции, цвет, масштаб и символическое сопоставление формировались с целью усиления восприятия идеи. Визуальная культура агитационного плаката развивалась в тесной связи с историческими обстоятельствами: от индустриализации и коллективизации 1920–1930-х годов до военного и послевоенного времени, включая период освоения космоса. На протяжении всех этих этапов плакат оставался эффективным каналом коммуникации между государством и обществом, позволяя художникам и идеологам создавать визуальные образы, способные передать абстрактные концепции прогресса, коллективного труда, героизма, будущего страны и угроз внешних или внутренних врагов.

Ключевым элементом его выразительной силы являлось использование художественных приёмов, которые делали визуальный язык плаката доступным, запоминающимся и эмоционально убедительным. Композиция, символика, метафорические образы и иконография позволяли зрителю мгновенно ориентироваться в смысле произведения, даже если текст был минимален или отсутствовал. Эти приемы формировали особый способ «чтения» социальной и политической реальности через визуальные знаки, превращая каждую работу в многослойный текст, объединяющий идеологию, эстетику и психологическое воздействие. Плакат становился своеобразным зеркалом времени, отражая ключевые ценности, настроения и цели общества, а также предлагая зрителю идеализированные образы будущего, к которому он должен был стремиться.

[2] Концепция

Основой данного исследования является анализ визуальных стратегий советского агитационного плаката через призму образных средств, прежде всего метафор, которые формируют уникальный язык визуальной пропаганды. Плакат как художественный объект объединяет в себе эстетическую выразительность и социально-политическую функцию, создавая концентрированные визуальные тексты, доступные для мгновенного восприятия широкой аудитории. В этом контексте метафора выступает ключевым инструментом коммуникации: она позволяет преобразовать сложные, абстрактные идеи в конкретные, легко считываемые образы, которые одновременно воздействуют на рациональное понимание и эмоциональное восприятие зрителя. Через метафорическое представление трудового процесса, технического прогресса, коллективных усилий или перспектив будущего плакаты формируют систему знаков, в которой один визуальный элемент может олицетворять целую идеологическую концепцию.

Агитационный плакат функционирует не только как инструмент пропаганды, но и как средство формирования коллективного воображения. Через художественные приёмы и визуальные ассоциации плакаты создают идеализированные образы общества, в котором труд, техника и коллективная работа становятся основой социальной гармонии и исторического движения вперёд. Визуальные приёмы, такие как композиционная доминанта, контраст, масштаб, цветовые акценты и фигуративные образы, направлены на усиление смыслового воздействия и позволяют строить целостные метафорические конструкции. В таких конструкциях один образ может символизировать трудовую дисциплину, героизм, патриотизм, коллективное сознание или национальную мощь, превращая плакат в многослойный текст, который одновременно информирует, убеждает и вдохновляет. Особенно важной представляется функция плаката как визуального синтеза исторической эпохи: он фиксирует ключевые социальные и экономические процессы, показывает их идеализированное отражение и формирует представление о желаемом будущем.

Особое значение имеет способность визуальных метафор создавать единый когнитивный и эмоциональный опыт у зрителя. Они не только упрощают восприятие сложных социально-политических процессов, но и формируют определённые эмоциональные установки, способствуя идентификации аудитории с ценностями, пропагандируемыми плакатом. Через системное использование символов и образных приёмов плакаты закрепляют идеи коллективизма, прогресса и ответственности перед обществом, создавая своеобразный визуальный «язык эпохи», в котором каждый элемент несёт смысловую нагрузку и участвует в построении целостного идеологического повествования. Исследование позволяет понять не только художественные стратегии, используемые художниками, но и механизмы воздействия визуальной информации на массовое сознание, демонстрируя, как художественные средства служат инструментом формирования социальных норм, исторических представлений и коллективного воображения.

[3] Индустриальный прогресс как визуальный символ эпохи

Агитационные плакаты периода индустриализации являлись одним из ключевых инструментов визуальной пропаганды Советского Союза. Их задача заключалась не просто в информировании населения о проводимых экономических программах, но и в формировании нового мировоззрения, вовлечении человека в большую идеологическую схему строительства социалистического будущего. Плакат становился мощным средством убеждения, и его язык — в значительной степени метафорическим — был направлен на эмоциональное воздействие на миллионы людей.

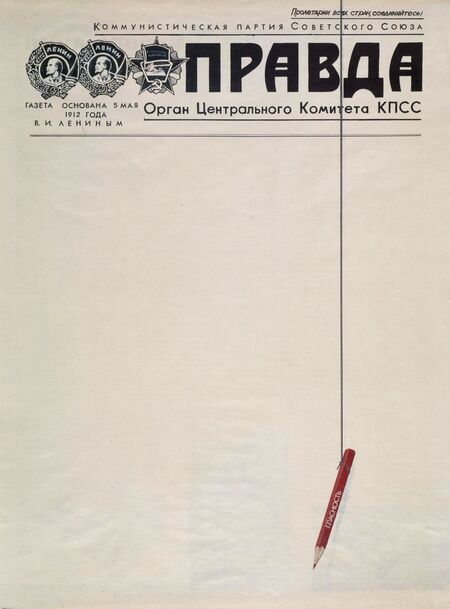

А. Родченко. «Правильной организацией труда освободим колхозников для работы в социалистической промышленности. Дадим миллионы рабочих рук на фронт индустриализации». 1924 год.

В советских агитационных плакатах тема индустриального прогресса использовалась не просто как отражение реального экономического роста, а как мощная визуальная метафора. Художники превращали машины, фабрики и инфраструктурные объекты в образы, символизирующие силу государства. Такие метафоры создавали ощущение движения вперёд, демонстрируя идею, что индустриализация — это не только технологический процесс, но и основа формирования нового социалистического общества.

Голованов Н. «Даёшь индустрию!». 1981 г./ Автор неизвестен. «Высокие темпы индустриализации делают СССР независимым государством». 1930 г./ С. Агеев. «Индустриализация — путь к социализму». 1927 г.

Заводы, электрические станции и паровозы часто изображались в преувеличенном масштабе, доминируя над пространством плаката. Благодаря такому визуальному приёму техника превращалась в знак государственной мощи. Высокие трубы, бесконечные конвейеры и сияющие конструкции выступали метафорой силы, устойчивости и уверенного будущего страны. Индустриальный прогресс таким образом становился символом способности государства преодолевать трудности и вести народ к новым достижениям.

К. Кулешов. «Выполним пятилетку в четыре года». 1929 год./ Автор неизвестен. «Динамика производства промышленной продукции СССР». 1913–1956 г./ И. Громицкий. «За реконструкцию транспорта!». 1931 год.

Автор неизвестен. «Торф — энергетическая база для индустриализации и коллективизации сельского хозяйства». 1930 год./ Автор неизвестен. «К десятилетию Октября». 1927 год.

Многие плакаты соединяли образ человека и машины, создавая метафору единства народа через коллективный труд. Рабочие, изображённые на фоне динамично растущих промышленных объектов, становились будто продолжением индустриального комплекса. Такой визуальный приём подчеркивал идею, что каждый гражданин является частью общего механизма, а развитие страны возможно только через совместные усилия. Индустриальный прогресс символизировал не только технологическое развитие, но и объединение миллионов людей вокруг единой цели.

И. Чешников. «Почему ты продал свои облигации? Разве ты не хочешь участвовать в индустриализации СССР?». 1929 год.

Б. Мухин. «Пятилетка — наше дело!». 1967 год.

Автор неизвестен. «Вперёд! За индустриализацию страны, за коллективизацию деревни!». 1931 год.

С. Агеев. «Индустриализация — путь к социализму». 1927 год./ Автор неизвестен. «Даёшь индустриализацию!». 1930 год./ Н. С. Бабин, И. Т. Овасапов, А. Б. Якушин. «Даёшь индустрию!». 1978 год.

В советских агитационных плакатах индустриальный прогресс использовался как ключевая визуальная метафора могущества и объединяющей силы страны. Через образы техники и развития художники строили идеологический нарратив, где индустриализация выступала символом мощи, структурной устойчивости и коллективного характера советского общества. Эти метафоры помогали создавать чувство единства, внушая мысль, что индустриальный рост — общее дело, объединяющее всех граждан и определяющее будущее государства.

[4] Герой и коллектив как визуальная метафора единства и силы общества

В советских агитационных плакатах один из ключевых художественных приёмов — противопоставление и одновременно объединение образа героя и коллектива. Эта визуальная метафора отражала идею, что личность в социалистическом обществе раскрывает себя только через участие в общем деле. Художники подчёркивали не индивидуальность героя, а его функцию как части огромной социальной структуры, превращая его фигуру в символ коллективной энергии.

В. Иванов. «Трудом умножим славу города-героя!». 1965 год.

Герой как олицетворение коллективной силы

Образ героя на плакатах нередко изображался крупным планом, иногда в гипертрофированном масштабе, что придавало ему черты эпического персонажа. Однако даже в этом возвышенном виде герой представлял не самого себя, а коллектив, стоящий за ним. Сильный рабочий, смелый строитель, уверенный ударник труда выступали метафорой мощи всего народа. Личность превращалась в знак общих усилий, подчёркивая, что каждый человек — воплощение общего идеала.

Г. Шубина. «Врач — друг народа!». 1956 год.

В. Сачков. «Мир! Дружба!». 1964 год.

А. Добров и Б. Решетников. «Ночь — работе не помеха!». 1956 год./ О. Дейнеко. «Женщина, на паровоз!». 1939 год./ Н. И. Терещенко. «Во имя мира!». 1953 год.

А. Кокорекин. «К новым победам в труде и спорте!». 1955 год./ А. Зеленский, А. Побединский, А. Миллер. «Советское — значит отличное!». Без года./ В. Говорков. «НЕТ!». 1954 год.

Коллектив как продолжение образа героя

Наряду с крупной фигурой героя плакаты часто включали многолюдные сцены: ряды рабочих, колонны молодых строителей, организованные группы тружеников. Эти образы создавали визуальную метафору коллектива как живого организма, движущегося вперёд в едином ритме. Герой и коллектив на изображении не противопоставлялись, а дополняли друг друга, формируя образ общества, где личный вклад соединён с массовым трудовым движением.

В. Сурьянинов. «Каждый — коллективу, коллектив — каждому!». 1960 год.

Н. Ватолина. «Слава Советскому народу — народу-созидателю!». 1951 год.

М. Соловьёв. «Были лучшими в учёбе — будьте лучшими в труде!». 1952 год.

Такое изображение героя и коллектива формировало у зрителя ощущение причастности к общему процессу. Визуальная метафора объединённой силы подчеркивала идею, что в социалистическом проекте нет разрыва между личностью и массой: герой становится значимым именно потому, что отражает силу множества людей. Это помогало формировать образы идеальных граждан — способных к подвигу, но действующих в рамках коллективной цели и общего социалистического пути.

Красицкая А. Н. «Готовьтесь стать кораблестроителями! Вступайте в кружки морского моделизма!» Советский плакат о юных добровольцах в кружки моделизма. 1957 год.

[5] Образы будущего и идеализированного социального пространства

В советских агитационных плакатах будущее всегда изображалось не просто как время, которое наступит, а как пространство, которое уже визуально существует и к которому предстоит прийти. Это пространство строилось через систему визуальных метафор, создающих образ идеального, гармоничного и полностью преображённого общества. Художники создавали особый «пейзаж будущего», в котором технологии, люди и архитектура соединялись в единую картину, выражающую утопическую цель социалистического проекта.

Д. Иконников, Е. Четвериков. «В единстве производства и науки — могущество и будущность страны!». 1986.

Архитектурные метафоры идеала

Одним из ключевых способов визуализации будущего выступали архитектурные метафоры. Высокие, сияющие здания, открытые площади, широкие проспекты создавали образ пространства, лишённого хаоса и бедности прошлого. Башни, стремящиеся вверх, становились метафорой роста и устремлённости к высшим целям. Гладкие фасады и прозрачные структуры символизировали чистоту, порядок и рациональность будущего общества. Архитектура на плакатах выполняла роль не реального проекта, а метафоры: она показывала, каким может стать социалистический мир, если общество последовательно движется вперёд.

Автор неизвестен. Обложка журнала «Техника — молодёжи». 1968 год./ Автор неизвестен. Обложка журнала «Техника — молодёжи». 1966 год.

Свет и небо как метафоры надежды и просветления

Важнейшим элементом создания будущего была метафора света. Яркие лучи солнца, возникающие за горизонтом, светящиеся облака и сияние неба служили символом обновления и неизбежного наступления нового времени. Свет буквально «выводил» взгляд зрителя в будущее, создавая ощущение движения вперёд. Небо, часто изображённое необычайно чистым и высоким, становилось метафорой безграничных возможностей. Это пространство обещало, что будущее будет светлым, «открытым» и свободным от старых социальных ограничений.

Ю. Чудов. «И мы будем лётчиками!». 1951 год.

Технология как метафора организованного и предсказуемого будущего

Автор неизвестен. Обложка журнала «Техника — молодёжи». 1960 год.

Технические объекты в образах будущего изображались как чёткие, упорядоченные и визуально понятные конструкции, создавая метафору контролируемого и рационально устроенного мира. Машины, электростанции и транспортные системы показывались не просто как элементы инфраструктуры, а как символы надёжности и стабильности. Их строгие линии и продуманная композиция подчеркивали идею, что будущее — это пространство, где человеческий труд и технологии действуют согласованно. Техника становилась метафорой структурированного, управляемого и безопасного социального пространства, к которому стремилось общество.

Автор неизвестен. Обложка журнала «Техника — молодёжи». Без года./ Автор неизвестен. Обложка журнала «Техника — молодёжи». 1982 год./ Автор неизвестен. Обложка журнала «Техника — молодёжи». 1962 год.

Образы будущего и идеализированного социального пространства в советских плакатах выступают как целостная система визуальных метафор. Свет, архитектура, техника, человек и пространство соединяются, чтобы создать символическое, идеальное отражение социалистического завтра. Это не просто изображение, а мощный инструмент воздействия, который внушал зрителю мысль, что будущее уже существует как образ и что каждый гражданин должен стать частью пути к нему.

[6] Заключение

Визуальные метафоры советских агитационных плакатов играют ключевую роль в формировании восприятия социалистического мира и целостного идеологического нарратива. Через образы индустриальных объектов, человеческих фигур и организованного пространства художники создавали символические связи между силой государства, коллективной энергией народа и образом будущего. Эти метафоры не только упрощали сложные идеи для массового зрителя, но и формировали эмоциональное и интеллектуальное понимание того, каким должно быть общество и к чему стремиться. Плакаты воздействовали одновременно на рациональное восприятие прогресса и на чувство причастности, превращая отдельные элементы — машины, людей, здания, улицы — в часть единого символического пространства. В результате возникает визуальная система, где каждый образ усиливает другой, создавая чувство непрерывного движения, упорядоченности и социальной гармонии. Таким образом, плакаты выступают не просто иллюстрацией достижений, а активным инструментом конструирования идеалов, убеждений и коллективного понимания целей социалистического государства, формируя у зрителя ощущение участия в общем движении к будущему.

[7] Библиография

1. Бабурина Н. И. Русский плакат. — 1988. 2. Степанов Е. Метафора как сущность социального плаката. — Журнал Дети Ра, № 2, 2004. 3. Борисова Н. Советский плакат 1920–1930-х годов: визуальные и идеологические стратегии. — Журнал Искусствоведение, № 3, 2010. 4. Ветров И. Образы индустриализации в советской графике. — М.: История советского искусства, 2012. 5. Петрова М. Коллективный труд и визуальная пропаганда: советский плакат. — Журнал Искусство и общество, № 1, 2015. 6. Кузнецова О. От индустриализации к космосу: эволюция символики советского плаката. — СПб.: Советская визуальная культура, 2016. 7. Зайцев В. Герой и коллектив в советском плакате. — Журнал Социальное искусство, № 3, 2009. 8. Иванова Л. Эстетика прогресса: техника и человек в советской визуальной пропаганде. — Журнал Искусствознание, № 5, 2013. 9. Николаев С. Советский плакат: язык образов и символов. — Журнал Искусство ХХ века, № 1, 2007.

[8] Ссылки на изображения