Наследие советского плаката в работах Эрика Булатова

Концепция

«Лувр. Джоконда», Булатов Э., 1997-1998 (2004-2005) гг.

Эрик Владимирович Булатов (1933–2025 гг.) — художник-живописец, работающий с темой пространства, через свои работы рефлексирующий тему свободы.

Часть жизни художника выпала на период советского союза. Несмотря на дальнейшую эмиграцию — именно опыт жизни в советской России во многом определяет творческий язык Э. Булатова, в котором наиболее ярко считывается наследие советского плакатного искусства. Высокий вклад, который Э. Булатов внес в современную живопись, делает исследование крайне актуальным именно сейчас — когда можно в ретроспективе взглянуть на творчество художника новым взглядом и полностью оценить масштаб влияния советского плаката.

Мир, который выстраивает художник, часто достраивает и/или деконструирует многие аспекты соц. реализма.

Учитывая, что во время СССР агитация и пропаганда были частью повседневности (журналы, общественные места, работа и т. д.) — я считаю крайне важным наконец напрямую обратиться к советскому плакату для дополнительного понимания творчества Э. Булатова.

Главная идея исследования — наследие советского плакатного искусства является важной концептуальной частью работ Э. Булатова, дополняющей и углубляющей представленное пространство.

«НЕБОСВОД — НЕБОСКЛОН», Булатов Э., 2001 г.

Я выбрала наиболее визуально выдающиеся плакаты, на которых моментально можно считать общие с картинами настроения и паттерны. Несмотря на то, что некоторые из плакатов появились в 30-е — я считаю их влияние ни чуть не менее актуальным, т. к. во многом приёмы прошлых лет трансформировались и сохранялись в дальнейшем.

Материал структурирован с опорой на быстрое считывание общих паттернов в картинах Э. Булатова и советского плаката. На первый план каждого раздела выходит именно subject matter (предмет анализа).

Также разделы были сформированы в соответствии по степени сложности — первым идут очевидные параллели, ближе к концу — наиболее сложные идеи, переданные в работах.

С помощью текстовых источников мною был написан непосредственно сам анализ — углубление в тему происхождения московского концептуализма и его связи с другими жанрами помогло мне лучше увидеть параллели с плакатным искусством.

В данном исследовании мне было важно «докопаться до сути» определенных визуальных решений. Поэтому пункты внутри структуры представляют точечное обращение к разным составляющим стиля Э. Булатова. Материал исследования дает подробную информацию в том числе о концепции каждой визуальной параллели. Благодаря сравнению работ Э. Булатова с одним из наиболее влиятельных форм советского искусства — можно найти ответы на самые неочевидные вопросы. Например, такие, как попытка описания самой атмосферы пространства на работах художника.

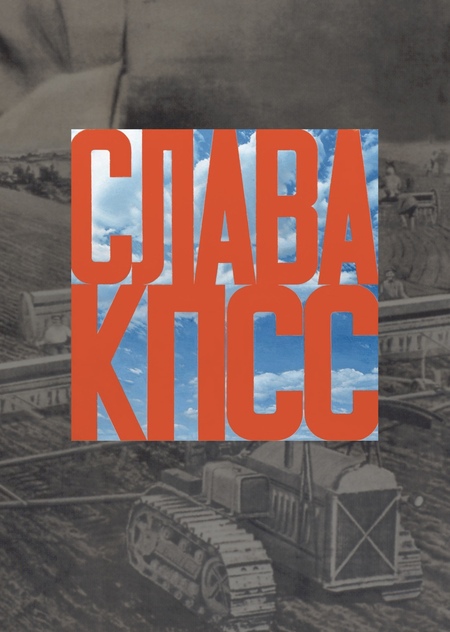

Лозунг — фигура

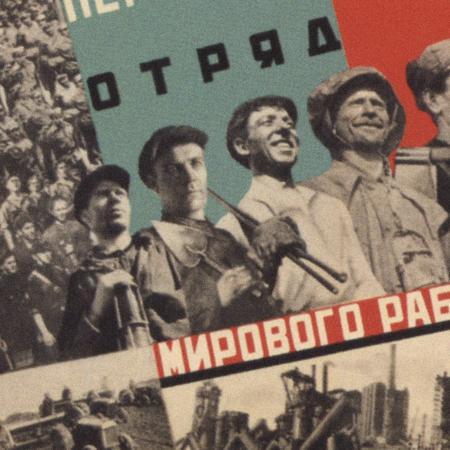

«Профсоюзы СССР — передовой отряд мирового рабочего движения», Корецкий В., Гицевич В., 1932 г.

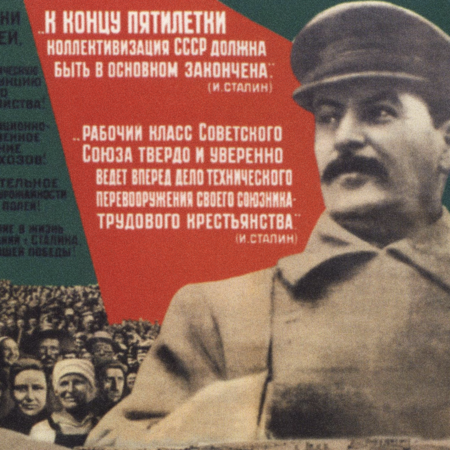

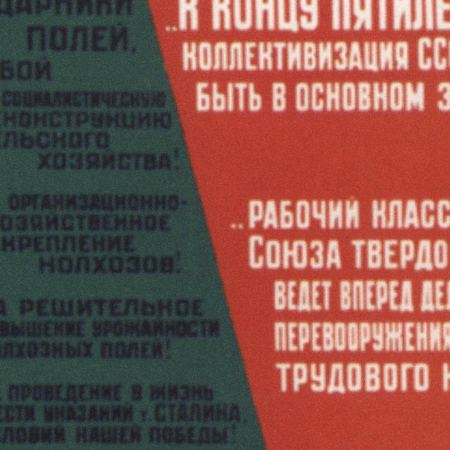

Лозунг на советском плакате часто очень ярко вписан в композицию. Он занимает видное место, звучание слов всегда исключительно уверенное.

Характерно, что даже если буквы обретают «физику» — она всегда такая же конкретная и иногда даже индустриальная (особенно это заметно на более ранних плакатах, посвященных пятилеткам)

Яркие понятные лозунги, большие, тяжелые буквы — формируют яркую встречу с «утопией», в которой нет места фрустрации и неопределенности. Советский плакат демонстрирует очень конкретное будущее, которое зритель должен захотеть приблизить.

Эрик Булатов, напротив, подчеркивает именно растущую отдаленность лозунга от действительности.

«Что? Где? Когда?», Булатов Э., 2005 г.

«Откуда я знаю куда», Булатов Э., 2009 г.

«Под знаменем Ленина за вторую пятилетку!», Сенькин С., 1931 г.

«Тучи растут», Булатов Э., 2007

Размытые смыслы (подчеркнуто невесомые, иногда как будто движущиеся шрифты), отсылки к прошлому (в данном случае сами шрифты и пр.) — взаимосвязанная противоположность миру с советского плаката.

Буквы на картинах часто служат формой, которая дополняет уже существующую композицию, либо выстраивает её с нуля. И не смотря на то, что слова всё еще сохраняют смысл — их основной функцией становится композиционное формообразование.

«Свобода есть свобода II», Булатов Э., 2000–2001 гг.

«ВОДА ТЕКЛА», Булатов Э., 2001 г.

Формы хорошо считываются при высоком контрасте.

Максимальный контраст достигается сразу с помощью двух разных аспектов: Текстуры и цвета (первое, что считывает глаз); Трансформация семантики слова или словосочетания, при помещении в контекст;

Второй аспект выполнен с помощью демонстрации буквального до степени абсурда.

Конкретно — прямым применением значения слова к сценам и объектам повседневности, где буквальность создает контраст с рутиной.

Семантика красного

«Орденоносная Московская область. Уникальная большая киноафиша-литография», автор не указан, 1949 г.

На советских плакатах четко прослеживается единый образ, который создает красный цвет.

Красный — представляет все возможные положительные качества коммунистического общества с плаката, используется в политических жестах, представлении о демократии и/или главной роли партии.

Красный — всегда используется в положительном или торжественном контексте, символизирует победу, здоровье.

Красный — имеет четкий вектор агрессии, направленной на достижение новых рекордов производства или противостояние всему, что угрожает советскому строю.

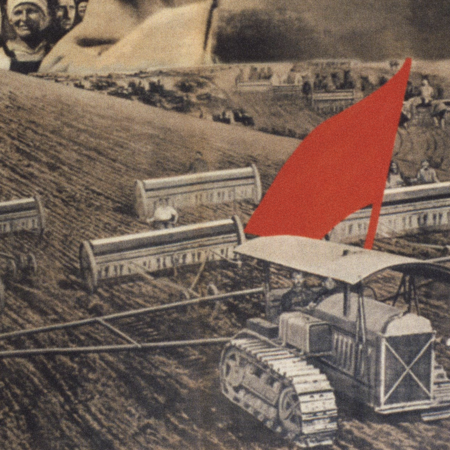

«Ударники полей, в бой за социалистическую реконструкцию…», Клуцис Г., 1932 г.

«Так пойдем же смело вперед, по пути, ведущему к коммунизму!», Попов Н., 1981 г.

В работах Э. Булатова, при сравнении с советским плакатом, моментально можно заметить аналогичную яркость красного, но совсем иное настроение.

Здесь, красный — часть пространства. Нанесенный на изображение повседневности — красный цвет смотрится почти меланхолично.

За ним нет прежнего контекста, нет торжества.

Как будто торжество намеренно нисходит до элементов всем знакомой реальности, тем самым приземляя плакатные амбиции, ставя их под вопрос. Примечательно, что на советских плакатах красный — либо в фокусе, либо оправдан посылом.

Красный Э. Булатова — будто инородный элемент, плоский и яркий, чуждый реальности, но пытающийся встроиться в неё.

«Лувр. Джоконда», Булатов Э., 1997-1998 (2004-2005) гг.

«Входа нет», Булатов Э., 1974–1975 гг.

«Пятилетку досрочно!», Мистакиди К., 1972 г.

«Горизонт», Булатов Э., 1971–1972 гг.

«С новосельем!», Желобинский В., 1979 г.

«Балкон», Булатов Э., 1989 г.

«Слава химикам — правофланговым советской экономики!», автор не указан, 1977 г.

«Слава КПСС II», Булатов Э., 2002–2005 гг.

«Да здравствует вечная, нерушимая дружба…», Кершин Ю., Гурарий С., 1963 г.

«Опасно», Булатов Э., 1991 г.

Утопия в повседневности Повседневность в утопии

«Новосибирцы! На заботу партии — ответим трудовыми подвигами!», автор не указан, 1958 г.

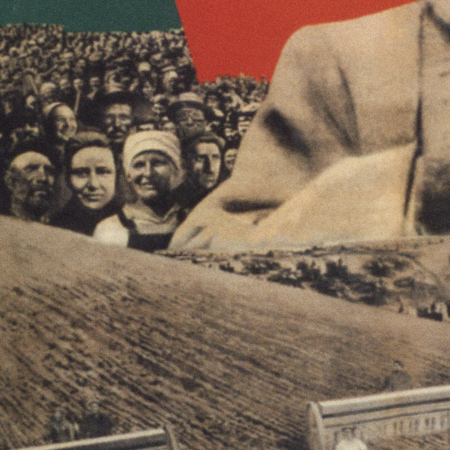

Пространство советского плаката редко является его центром фокуса. Но почти всегда оно яркое, солнечное, демонстрирующее исключительно привлекательный образ будущего.

Коммунистическая утопия включает в себя зелень — бесконечно солнечный день и, что примечательно, часто в это встраивается индустриальный мотив.

Безоблачное небо, Технология как гарант блага, Это всё неразрывно связано с идеей о коммунистической утопии, к которой плакат агитирует стремиться.

«Построение коммунизма -…», Соловьев М., 1961 г.

«Да здравствует 1 мая!», автор не указан, 1953 г.

Э. Булатов переосмысляет утопию.

Вернее так — он как бы берет камеру, через которую ранее показывали срежиссированный плакатный кадр фотографии и разворачивает её в сторону, включая запись, тем самым показывая движение и изменчивость некогда замершего мира.

Погода меняется, люди вместо позирования куда-то спешат — интересно, но именно эти действия превращают утопию в повседневную жизнь.

«Улица Красилова», Булатов Э., 1977 г.

«Добро пожаловать», Булатов Э., 1974 г.

«Не прислонятья», Булатов Э., 1987 г.

«Восход — Закат», Булатов Э., 1989 г.

«ЖИВУ — ВИЖУ II», Булатов Э., 1999 г.

Наконец, сами виды пространства, которые изображает Э. Булатов, вновь одновременно резко контрастируют и являются параллельными миру с советского плаката.

Контраст заключен в исключении торжества как фокуса картины. Пока стиль текста отсылает нас к виду яркого лозунга — окружающая действительность и семантика слова крайне просты и реальны.

Зелень — часть естественного деревенского пейзажа, а не маркер положительных изменений.

Технология — не более, чем часть композиции. Нечто, что успело надоесть и стать привычным.

«Хотелось засветло, ну, не успелось», Булатов Э., 2002 г.

«ПОЕЗД — ПОЕЗД», Булатов Э., 2007 г.

Слева направо: эскиз к картине «Знак качества», «Знак качества», Булатов Э., 1986 г.

Эскиз к картине «Знак качества», «Знак качества», Булатов Э., 1986 г.

Заключение

«Слово», Булатов Э., 2008 г.

Советский плакат — это неотъемлемая часть современного искусства. Рефлексия влияния этого жанра в конкретных работах помогает нам лучше расшифровывать не только авторское понимание действительности, но и находить ответы на вопросы о собственном опыте и идентичности.

Плакатная типография теряет лозунг, становясь формой. При там формой настолько же абсурдной, как некогда яркий лозунг.

Красный цвет с исключительного торжества переключается в изображение рутинных деталей, неловко вписываясь в картину.

Плакатная утопия тонет в повседневности, которая начинает менять погоду и ставит под вопрос настроение восприятия её наступления.

Наследие советского плаката составляет одну из главных особенностей творчества Э. Булатова. Визуальные паттерны, знакомые с плакатов — изменяются в живописи художника, порождая новые смыслы.

Источники

«Московский концептуализм в монологе с авангардом», Лазарева Е.А., 2024 г. (дата обращения 12.11.2025 г.)

«МОСКОВСКОИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ В КАЧЕСТВЕ ФУНДАМЕНТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АРТ-АКЦИОНИЗМА», Крылов С. Н., 2015 г. (дата обращения 14.11.2025 г.)

https://rus-gal.ru/category/plakaty/plakaty-sssr/ (дата обращения 18.11.2025 г.)

https://sovetplakat.ru/podbor-tema/ (дата обращения 18.11.2025 г.)

https://artchive.ru/artists/9893~Plakaty_SSSR (дата обращения 17.11.2025 г.)

https://my.tretyakov.ru/app/ (дата обращения 18.112025 г.)