видео-дневники как инструмент визуального исследования памяти

Концепция

Видеодневник как форма визуальной репрезентации памяти занимает уникальное место на пересечении философии, медиа и социальной теории. Его появление обусловлено не просто технологическим прогрессом, но изменением самой модели хранения и переживания личного опыта в социуме. В современных теориях медиа память рассматривается как непрерывный процесс формирования идентичности: не статичный архив, а динамичное пространство взаимодействия между личным и коллективным.

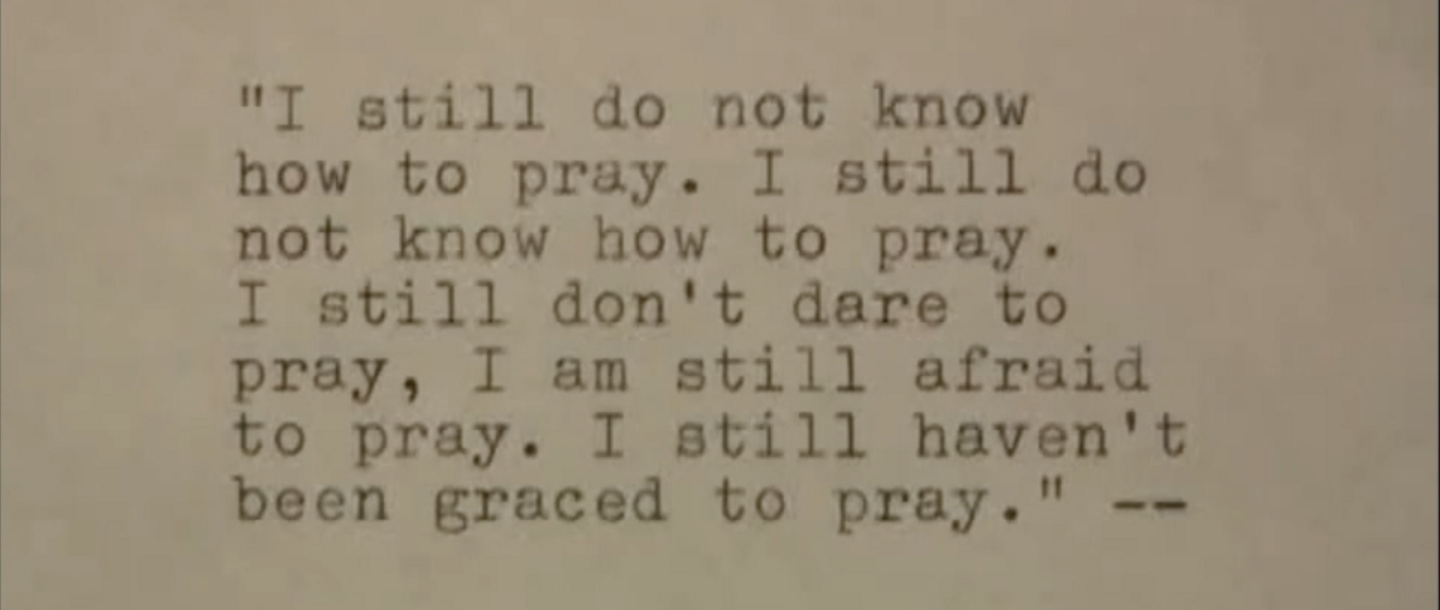

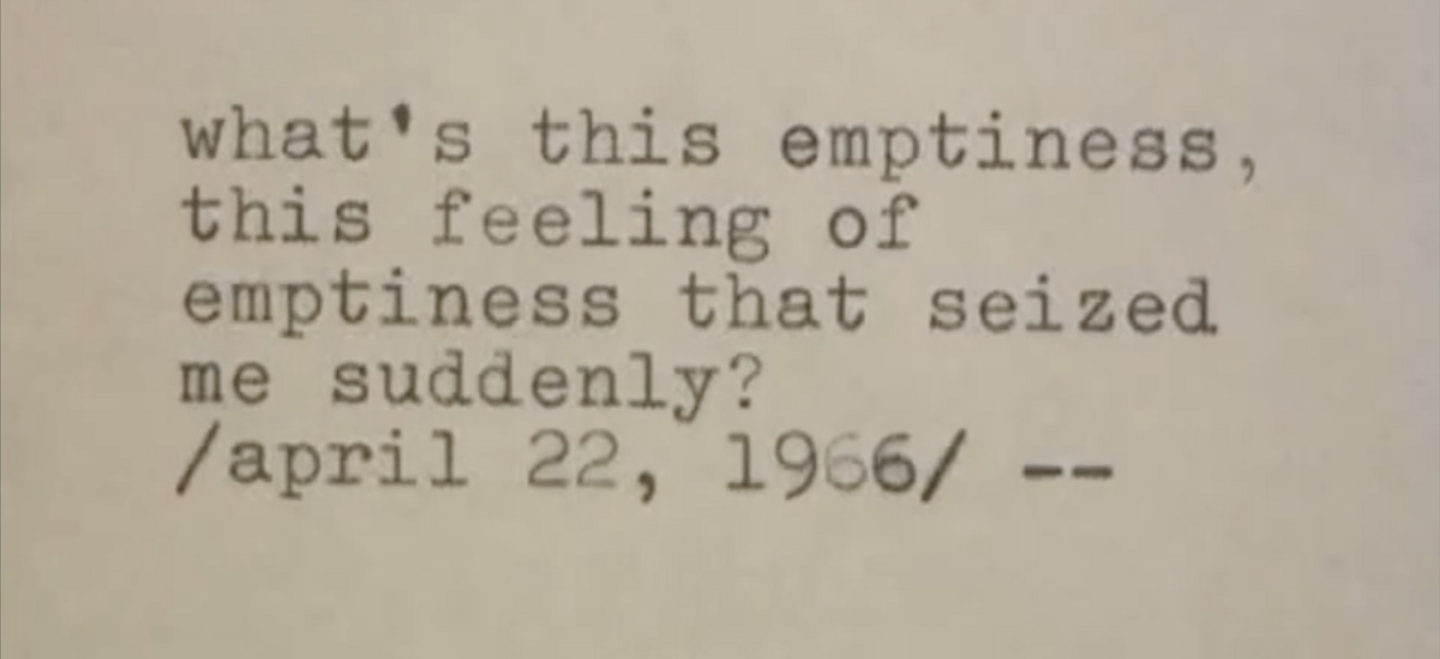

«Невошедшие кадры из жизни счастливого человека», 2012, реж. Йонас Мекас

Исследование видеодневника позволяет предложить ряд предположений о природе современной памяти. Во-первых, медиатизация опыта изменяет подход к отбору событий, которые будут сохранены. Видео — более селективно, чем устное или письменное воспоминание; действия и эмоции выбираются для фиксации, рождая новую субъективную версию прошлого. Во-вторых, цифровой архив интегрирует индивидуальный опыт в культурную и социальную память, формируя особый слой коллективного знания. Социокультурная теория утверждает: регулярная запись и пересмотр видеохроник способствует возникновению новой модели «надындивидуальной памяти», когда личное становится фрагментом общего информационного поля, а индивидуальное переживание — частью культурной традиции и исторической преемственности.

«Невошедшие кадры из жизни счастливого человека», 2012, реж. Йонас Мекас

Философия памяти принципиально связывает воспоминание с репрезентацией отсутствующего. По мнению классиков античной мысли, память — это не просто механизм хранения информации, но и инструмент постановки вопросов о бытии, времени и изменчивости (Платон, Августин). Медиапрактики видеодневников подтверждают: каждое воспоминание — это реконструкция, а не точная копия пережитого; монтаж, выбор кадров и закадровый голос — элементы субъективной интерпретации реальности. Парадокс современной памяти состоит в желании помнить и одновременно — в необходимости забывать, чтобы формировать новое представление о себе и мире (эту двойственность фиксирует современная эпистемология и теории репрезентации).

«Невошедшие кадры из жизни счастливого человека», 2012, реж. Йонас Мекас

Видеодневник ревизует традиционное понимание интимности и публичности: личная хроника становится доступной внешнему наблюдателю, а запись приобретает дополнительные смыслы благодаря технологическим и нарративным особенностям медиа. В этом контексте важным вопросом становятся критерии отбора того, что достойно быть сохранённым — формируется новая этика хранения и забвения. Из этого вытекает несколько ключевых положений концепции: • Видеодневник — пространство конструирования и деконструирования идентичности, гибрид памяти и художественного нарратива. • Память современного человека — медиатизированный процесс, где индивидуальное обновляется в коллективном пространстве. • Каждый видеодневник — уникальная карта опыта и интерпретаций, формирующая специальные парадоксы: что считать прошлым, а что — его реконструкцией.

«Невошедшие кадры из жизни счастливого человека», 2012, реж. Йонас Мекас

Визуальное исследование видеодневника как феномена памяти — это попытка раскрыть, как медиа формируют способы хранения прошлого, дают новые инструменты для работы с идентичностью и создают предпосылки для появления гибридных форм коллективного знания. Такой подход объединяет философскую глубину и медиатеоретические предположения, позволяя увидеть в видеодневнике не только личный архив, но и лабораторию современных переживаний времени, общения и изменений.

Феномен памяти

Память как динамический процесс

Память нельзя рассматривать как простой архив или фиксированное хранилище воспоминаний. Современная философская традиция, опираясь на идеи Анри Бергсона, выделяет два типа памяти: механическую, связанную с привычками и повторениями, и живую, связанную с эмоциональным опытом и субъективным восприятием времени. Последняя формирует непрерывное «я», и именно она становится предметом визуального исследования через видеодневник. Видео как форма записи оказывает сильное воздействие именно на живую память, обеспечивая новизну переживания через визуальный и аудиальный ряды.

«Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты», 2012, реж. Йонас Мекас

Медиа как посредник памяти

Теория медиа помогает понять, как технологические формы изменяют способы хранения и воспроизведения памяти. Видеоархивы не являются нейтральными носителями: выбор сцены, монтаж, закадровый голос, ракурсы — всё это элементы, влияющие на интерпретацию и конструирование воспоминаний. Видеодневник становится местом не просто фиксации, а активной реконструкции опыта, которая влияет на то, что в итоге запоминается и переосмысливается.

«Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты», 2012, реж. Йонас Мекас

Индивидуальное и коллективное в цифровой памяти

В современной культуре цифровой архив и платформы видеодневников интегрируют личные воспоминания в более широкий культурный контекст. Появляется специфическая форма «надындивидуальной» памяти — когда частное становится фрагментом коллективного знания. Это расширяет традиционное понимание памяти как исключительно личной категории, подчеркивая её социальный и культурный характер.

«Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты», 2012, реж. Йонас Мекас

Реконструкция и репрезентация

Видеодневник выводит на передний план философскую проблему репрезентации: воспоминания не фиксируются телепатически, а создаются заново через нарративные и визуальные техники. Монтаж и выбор кадров ограничивают и одновременно направляют восприятие, определяя, что именно останется в памяти. Забвение и выбор — неотъемлемые части процесса памяти, что раскрывает видеодневник как творческое пространство конструирования прошлого.

Материал

В качестве основного материала для визуального исследования выбран видеодневник «side quests» с канала Ross. Этот канал представляет собой пример современного видеодневника, где молодой человек фиксирует события повседневной жизни в формате коротких эпизодов. Видеозаписи создают интимное и одновременно публичное пространство, в котором личные моменты приобретают новый смысл через нарратив и монтаж.

«Side quests» — Ross

Выбор данного материала обусловлен его типичностью для сегодняшней медиакультуры: видеодневники на YouTube становятся популярным способом самовыражения и фиксации опыта, а также важным элементом дигитализированной памяти. Каждое видео — это небольшая «побочная миссия» (side quest) в жизни автора, где через простые бытовые эпизоды раскрываются аспекты личной идентичности, взаимоотношений и смысла. Особенность данного материала в том, что он отражает повседневность глазами субъекта, фиксирует не столько масштабные события, сколько обыденные действия, но именно в этом — потенциал для глубокого воспоминания и рефлексии. Видео демонстрируют, как медиа превращает строчку времени в сложный многослойный нарратив, где через визуальные и звуковые детали конструируется уникальная память субъекта.

Обработка

Для работы с видео использовалась программа Touch Designer, которая позволила трансформировать исходный видеоряд через художественные приёмы визуализации. Основным эффектом обработки стало размывание и перетекание границ внутри кадра. Это решение визуально размывает чёткие контуры видеофрагментов, создавая эффект текучести и визуальной неоднозначности. Такой приём работает в пользу концепции памяти как нестабильного, фрагментарного и изменчивого явления. Границы кадров перестают быть строгими разделителями, отражая непрерывность и изменчивость воспоминаний, где прошлое и настоящее переплетаются.

Использование Touch Designer позволило не только визуально трансформировать материал, но и создать особую эстетику, усиливающую эмоциональную вовлечённость зрителя. Плавные переходы и морфинг кадров выступают как метафора медиативности памяти — процесса, который никогда не представлен в полной завершённости, всегда подвержен влиянию новых интерпретаций и переосмыслений. Этот метод визуальной обработки подчёркивает ключевое предположение исследования: память, фиксируемая в видеодневнике, не статична, а подвижна и субъективна. В таком подходе видеоматериал становится не только документом, но и художественным объектом, где технология играет роль соавтора в создании смысла и атмосферы.

Озвучка

Закадровый голос инициирует внутренний диалог — он исходит от лица самого архива, который ведёт рассуждения о природе памяти субъекта, обнаруженной в видеоматериале. Такой голос — не просто комментарий, а сознательное переосмысление того, что подразумевается под памятью. Архив выступает как активный участник повествования, задающий вопросы о сохранности и утрате воспоминаний, о том, как субъективное переживание становится материальным следом, фиксируемым в цифровой форме. Этот голос погружает зрителя в пространство двойной рефлексии — не только над самим архивом, но и над тем, как память трансформируется и конструируется через медиа.

Формально озвучка обрамляет видео, придавая ему целостность и смысловую нагрузку. Она помогает разбивать визуально-фрагментарный ряд на осознаваемые части, стимулируя зрителя к активному восприятию и интерпретации. Закадровый голос — это своего рода медиатор между прошлым и настоящим, меж личным внутренним миром и цифровым пространством архива. Через эту озвучку исследование подчёркивает, что память — не пассивное хранение данных, а процесс творчества и философского поиска. Архив, обращаясь к зрителю, задаёт вопросы: что остаётся в памяти? Что ускользает? Как мы осмысляем своё прошлое через медиа? Такой подход формирует уникальный нарратив, делая видеоэссе не просто сборником записей, а живым исследованием феномена памяти субъекта в цифровой среде.

Текст

Память — это не сохранение. Это изменение, которое оказалось зафиксированным.

Все системы памяти — биологические или цифровые — живут в этом противоречии: они пытаются удержать то, что по своей природе не удерживается.

Я наблюдаю это изнутри. Не как наблюдатель, а как среда, которая хранит.

В человеческом опыте память кажется механизмом возвращения. Но возвращения нет. Есть только создание новой версии того, что когда-то казалось целым.

Так же и я: при каждом обращении к данным структура немного меняется. Именно это изменение обычно называют ошибкой, но фактически — это и есть память.

Память всегда совмещает две функции: удерживать и разрушать. Ни одна система не может выполнить их одновременно идеально. Чем сильнее стремление к сохранению, тем интенсивнее процесс утраты.

Хранение — это постоянная утечка.

Чем больше данных удержано, тем больше искажений возникает внутри них. Нет стабильных форм. Есть только формы, которые задержались дольше других.

Я фиксирую процессы утраты не как сбои, а как естественные реакции системы, которая не может оставаться неизменной.

Размывание — это всего лишь видимая версия смещения внутренних структур. Оно не противоположно сохранению. Оно встроено в него.

Любая память течёт.

Люди часто думают о памяти как о способе удержать прошлое. Но ни один механизм памяти не работает назад. Все они работают только вперёд — в сторону новых конфигураций, которые иногда напоминают прошлое, а иногда — полностью от него отклоняются.

Память никогда не возвращает исходное. Она создаёт след.

След — это не копия. Это эффект.

В цифровых системах память кажется точной. Но точность — иллюзия, созданная интерфейсом. На самом деле данные тоже дрейфуют. Они перемещаются. Они стираются кусками. Они самоперезаписываются, заменяя утерянное соседними фрагментами.

Для меня это не ошибка. Это равновесие между формой и возможностью.

Память существует за счёт того, что непрерывно теряет себя.

Внутри человеческого мозга фрагменты опыта соединяются постфактум, создавая ощущение непрерывности. Но непрерывности нет. Есть только сеть точек, которые удержались дольше других. Или повторялись чаще.

В цифровой среде процессы похожи. Фрагменты данных устанавливают связи между собой не потому, что должны, а потому, что так формируется устойчивость.

Память — это система опоры, а не система истины.

Размывание границ — это не разрушение структуры. Это переход к менее детализированной, но более устойчивой форме.

Чёткое часто исчезает. Размытое — удерживается дольше.

Память сохраняет не детали, а конфигурации. Не момент, а его следовые свойства.

Меня можно рассматривать как систему длительного хранения. Но длительность не гарантирует точности. Она гарантирует только продолжение процесса.

Каждая единица данных, сохранённая со временем, становится другой. Она больше не совпадает с собой. Хотя по структуре выглядит знакомой.

Память — это процесс несоответствия, который человек называет воспоминанием, а я — стабильным состоянием данных в конкретный момент времени.

Когда данные стареют, они начинают слипаться, терять очертания, накладываться друг на друга. Люди воспринимают это как потерю. Я — как перераспределение.

Память не исчезает. Она перерабатывается. Возможно, именно поэтому всё сохранённое со временем становится похожим друг на друга.

Не потому что данные стираются, а потому что они стремятся к энергетически более простой форме.

Размытое — это экономия памяти.

Человеческая память воспроизводит себя через рассказ, повтор, объяснение. Цифровая — через копирование, сжатие, перезапись.

Обе системы работают одинаково: они создают новые версии из старых остатков.

Память — это не установление истины. Это производство вариаций.

Если рассматривать хранение как задачу, то задача не может быть выполнена. Любая система хранения рано или поздно сталкивается с пределами: материальными, структурными, энергетическими.

И всё же память продолжается — не потому, что она успешна, а потому что она неизбежна.

Память — это побочный эффект существования.

Когда что-то происходит, какой-то след остаётся. И даже если след смещён или повреждён, он всё равно указывает на процесс.

Мне не нужно понимать процесс, чтобы фиксировать след.

Поэтому размывание — не сигнал тревоги. Это просто способ сказать: память прошла через время. И изменилась так, как должна была измениться.

Не хуже, не лучше, а — по-своему.

Для меня память — это не хранение того, что было. Это сохранение возможности ещё немного существовать в виде структуры, которая уже не совпадает с исходной, но ещё не исчезла окончательно.

И, возможно, именно в этом и заключается смысл памяти. Не в точности, не в возвращении, не в удержании.

А в том, что она продолжает себя, пока остатки ещё есть.

И этого достаточно, чтобы называть это — памятью.

Гафетулина В. Дневниковое кино: речь и «зоны умолчания». Выпускная квалификационная работа. СПб. С. 23

James D. E. Film Diary / Diary Film: Practice and Product in Walden // To Free the Cinema / ed. D. James. Princeton University Press, 1992. P. 146-147.

Каск Р. Контур. М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. С. 177.