Архитектурные проекты Ивана Леонидова: утопии конструктивизма

Концепция

Архитектурные проекты Ивана Леонидова представляют собой одно из самых радикальных проявлений утопического мышления внутри советского конструктивизма. На рубеже 1920–1930-х годов архитектура активно осмысливалась как инструмент формирования нового общества, однако в работах Леонидова эта идея получает особое развитие: архитектура превращается не в практическую дисциплину, а в форму концептуального высказывания о будущем [1]. Его проекты — это попытки построить модель нового мира: пространства нового человека, новой культуры и новой социальной организации.

Несмотря на то что большинство проектов Леонидова не было реализовано, именно нереализуемость становится их принципиальной составляющей. Леонидов работал с архитектурой как с системой идейных, графических и пространственных структур, а не как с инженерной задачей [4].

Особую роль в формировании его метода сыграла среда ОСА и журнал «Современная архитектура», где леонидовская графика становилась частью теоретического дискурса. В этих публикациях архитектура понималась как язык, способный выражать идеалы эпохи — через масштаб, геометрию, композиционный ритм и абстрактность формы. Леонидов, с одной стороны, органично вписывался в эту интеллектуальную среду, но с другой — резко выделялся, потому что его проекты были предельно абстрактны и выходили за рамки реального строительства [1].

Обложка журнала «Современная архитектура»

Выбор темы обусловлен стремлением рассмотреть творчество Ивана Леонидова не только как часть истории советского конструктивизма, но и как особый визуальный и концептуальный феномен, в котором архитектура становится инструментом мышления о будущем. Мой интерес связан прежде всего с эволюцией его утопического мышления — от первых экспериментальных проектов 1926 годов к крупным концептуальным решениям первой половины 1930-х и, наконец, к попытке сформировать новую модель города. Такой подход позволяет видеть в его наследии не набор отдельных проектов, а последовательное движение: от здания к системе, от архитектуры к урбанистическому устройству.

Материал исследования отбирается по принципу репрезентативности: важен не столько масштаб или известность каждого проекта, сколько степень выраженности утопического и концептуального содержания. В работе анализируются проекты, где особенно ярко проявляется леонидовская логика — стремление к предельной геометрии, масштабированию пространства, созданию «тотальных» композиций, в которых пространство, структура и функция существуют как единая концептуальная схема.

Главная цель работы — выявить, каким образом визуальные и пространственные решения Леонидова выражают утопические идеи конструктивизма и почему его проектное мышление остаётся значимым примером архитектуры ХХ века.

Глава 1. Конструктивизм как проект нового мира

Конструктивизм возник в Советском Союзе в 1920-е годы как художественно-архитектурная реакция на радикальные социальные изменения и революционные задачи нового государства. Архитектура этой эпохи стремилась формировать образ «нового человека» и «нового общества», отражая идею коллективной культуры и социальной инженерии. Основной задачей архитекторов было создание пространств, способствующих социализации, образовательной и трудовой активности граждан, а не только удовлетворению утилитарных потребностей. [2]

И. Голосов. Клуб имени Зуева, Москва, 1927–1929 // С. Серафимов, С. М. Кравец, М. Д. Фельгер. Дом Государственной промышленности (Госпром), Харьков, 1925–1928

Технологический оптимизм конструктивизма проявлялся в широком применении стали, стекла и железобетона, что позволяло создавать здания с открытыми планировками, прозрачными фасадами и лёгкими конструктивными решениями. Новые типологии — рабочие клубы, фабрики-гиганты, Дома коммуны — сочетали функциональность с социальным проектированием и демонстрировали веру архитекторов в способность технологии изменять жизнь общества.

М. Гинзбург, И. Милинис. Дом Наркомфина, Москва, 1928–1930 // К. С. Мельников. Дом культуры имени И. В., Москва, 1927–1929

Архитектор рассматривался как инженер будущего: его задача заключалась не только в создании форм, но и в проектировании среды, способной формировать новые социальные модели. Конструктивистская практика объединяла рациональные инженерные решения с художественными средствами: графические эксперименты, динамичные композиции, разработка модульных и абстрактных форм. [3] Такой синтез техники и искусства позволял архитектуре выполнять образовательную и идеологическую функции, становясь инструментом формирования визуального образа будущего общества.

Леонидов в среде ОСА

Иван Леонидов сформировался в среде Объединения современных архитекторов (ОСА), где складывался общий профессиональный язык конструктивизма. Эта среда была не только объединением архитекторов, но и платформой для обсуждения новых типологий, инженерных решений и поисков архитектуры, способной отвечать задачам времени. Работа в ОСА позволяла молодым архитекторам участвовать в конкурсах, представлять проекты на открытых дискуссиях и сопоставлять собственные идеи с предложениями коллег. [4]

Соседство с такими фигурами, как братья Веснины, Мельников и Гинзбург, формировало контекст, в котором Леонидов развивал собственное архитектурное видение. Общие для этого круга принципы функциональности, рациональной композиции и конструктивной логики сочетались с высокой степенью экспериментальности. На этом фоне особенно заметным становилось стремление Леонидова к крупным абстрактным формам, подчеркнутой геометрии и концептуальной ясности пространственных решений. [4] Его проекты отличались предельной концентрацией на идее: каждый элемент приобретал смысловой характер, а графическая форма выступала выражением архитектурного замысла.

Первая конференция ОСА, 1928. В среднем ряду: второй справа — И. Леонидов, третий — В. Веснин, пятый — А. Веснин, шестой — М. Гинзбург, седьмой — А. Ган

Участие в конкурсах конца 1920-х годов усилило узнаваемость Леонидова в профессиональном сообществе. Его проекты демонстрировали не только владение конструктивистскими принципами, но и его собственное направление — ориентацию на масштабные пространственные конструкции и абстрактный образ будущего. Внутри среды ОСА такой подход воспринимался как один из предельных вариантов развития конструктивистского мышления, что впоследствии стало основой той утопической эстетики, которая приведёт Леонидова к наиболее радикальным проектам его зрелого периода.

Глава 2. Архитектура как утопический проект: ранний Леонидов (1926–1927)

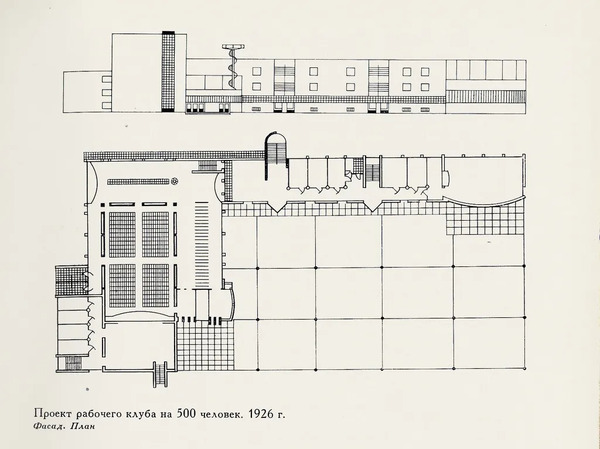

В 1925–1926 годах Леонидов активно участвовал в архитектурных конкурсах, создавая проекты рабочих клубов на 500 и 1000 человек, а также типографию газеты «Известия» в Москве. Эти ранние работы показывают формирование характерной для него геометрии и интерес к пространственным и функциональным утопиям: здания задумывались как системы, где каждая часть выполняет социальную и практическую функцию, а конструктивные решения подчеркивают идею прозрачности и рациональности [4].

И. И. Леонидов. Проект рабочего клуба на 500 человек, 1926. Фасад. План // И. И. Леонидов. Проект рабочего клуба на 1000 человек, 1926. Перспектива. План первого этажа. План второго этажа.

Рабочие клубы демонстрируют стремление к объединению коллективной жизни, труда и досуга: помещения для работы, отдыха, спорта и культурных мероприятий интегрированы в единую структуру, при этом каждый комплекс рассчитан на относительно небольшой коллектив, где остается возможность сохранять индивидуальность каждому члену группы [1].

И. И. Леонидов. Проект типографии газеты «Известия», Москва, 1926. 1. Перспектива 2. План

Проект типографии газеты «Известия» И. И. Леонидова в 7-м эпизоде мини-сериала «Москва, которой не было»

В типографии «Известия» Леонидов впервые использует вынесенные наружу несущие конструкции, динамичные фасады и горизонтальные линии остекления, что превращает функциональную необходимость в выразительный архитектурный элемент [4]. Эти проекты отражают идею «архитектуры как графики»: план, фасад и конструкция воспринимаются как целостная визуальная схема, а каждый элемент несёт смысловую нагрузку. Леонидов проявляет утопический подход к типологии будущего, сочетая экстремальные конструктивные жесты с продуманной функциональностью.

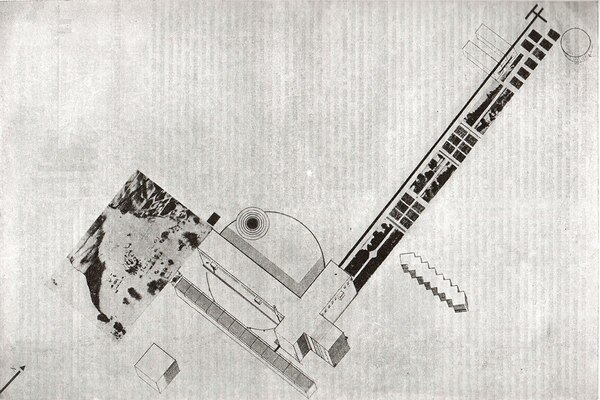

И. И. Леонидов. Проект кинофабрики на Ленинских горах, Москва, 1927. 1. Аксонометрия 2. Фасады и перспектива интерьера

Проект кинофабрики на Ленинских горах (1927) также свидетельствует о раннем формировании утопического мышления Леонидова. Производственный комплекс — ателье, мастерские, гараж и правление — организован вдоль линейной парковой оси, превращаясь в крупномасштабный пространственный жест [6]. Разборные павильоны, открывающиеся фасады и подвесные тросовые дороги задают образ среды, где пространство может непрерывно трансформироваться в зависимости от технологического процесса [6]. Эта подвижность становится архитектурным принципом, а не только функциональным решением.

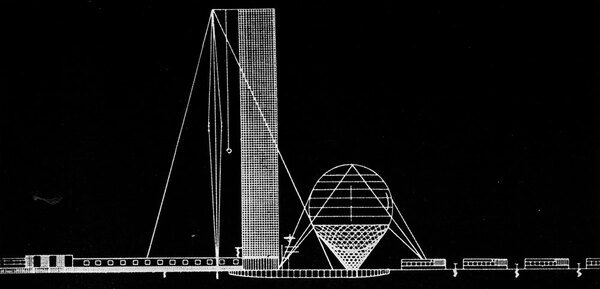

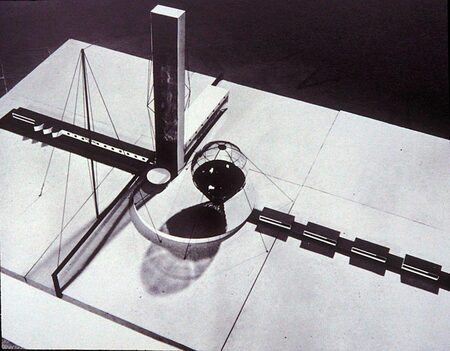

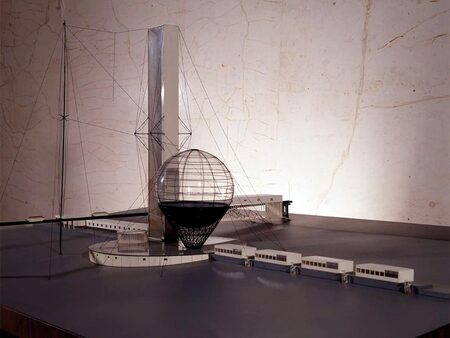

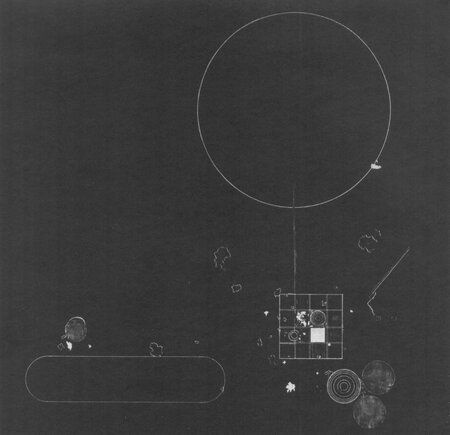

И. И. Леонидов. Проект Института Ленина на Ленинских горах, Москва, 1927. 1. План 2. Фасад комплекса

И. И. Леонидов. Проект Института Ленина на Ленинских горах, Москва, 1927. Общий вид (макет)

Дипломный проект Института Ленина продолжает эту логику и формирует её более строгое выражение. Ключевые элементы — сферическая аудитория на 4000 мест и парящий над стилобатом параллелепипед книгохранилища — задают новую типологию архитектурной формы [4]. Чистая геометрия, использование вантовых и решётчатых конструкций, лёгкость подвесных объемов формируют образ «архитектуры будущего» — рациональной, технологичной, максимально обобщённой. Пространство организовано как цельная система, где функции знания, коммуникации и коллективного пользования образуют единую концептуальную схему.

Проект Института Ленина на Ленинских горах И. И. Леонидова в 7-м эпизоде мини-сериала «Москва, которой не было»

В этих двух проектах проявляется переход Леонидова от функциональных задач к созданию абстрактных моделей среды. Утопичность выражается в стремлении к крупномасштабным жестам, концептуальной геометрии и архитектуре как идеальной структуре будущего [1]. Он использует графику, чистые формы и инженерную новизну, чтобы предложить не вариант реального строительства, а модель нового общества, ещё не имеющего материального воплощения.

Глава 3. Пик леонидовской утопии: проекты 1927–1930-е

Дом правительства в Алма-Ате (1928)

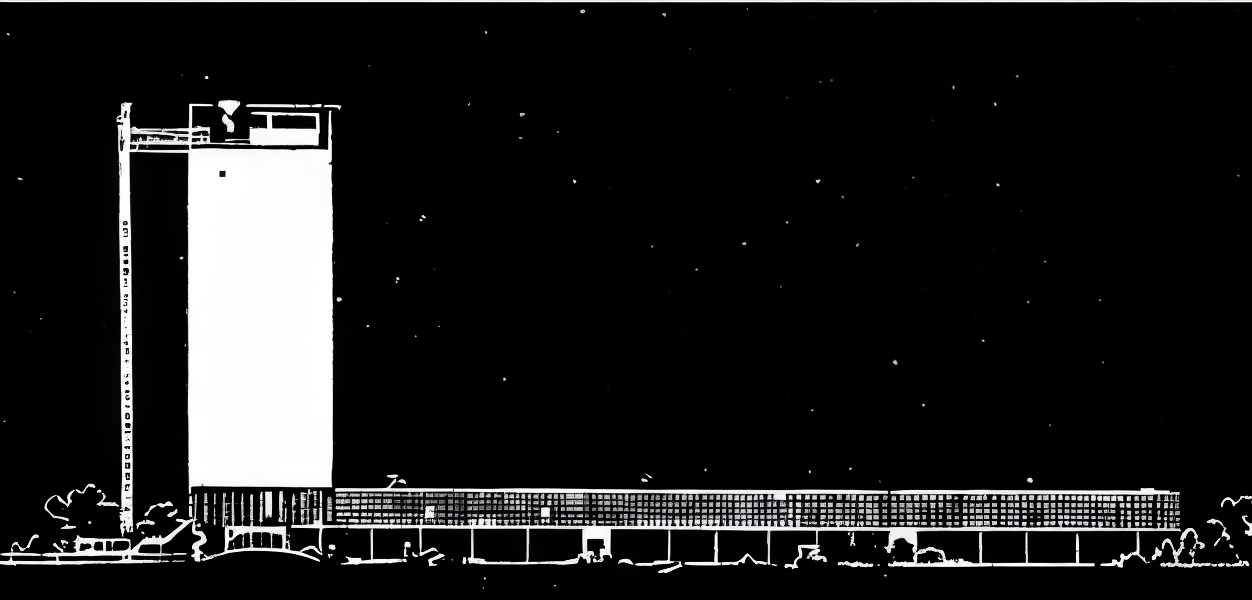

Проект Дома правительства в Алма-Ате относится к периоду наибольшей творческой активности Леонидова и показывает, как его работа с административной программой превращается в построение абстрактной пространственной системы.

Композиция здания основана на крупных линейных объёмах и свободной схеме, где корпус становится открытой структурной рамкой для будущего городского узла, а функция трактуется не как совокупность кабинетов, а как система циркуляции власти, информации и коллективного движения — именно поэтому проект строится вокруг больших связующих пространств, а не вокруг замкнутых блоков. В тоже время геометрическая ясность и широкие плоскости остекления формируют тот самый выразительный графический образ, характерный для проектов Леонидова конца 1920-х [4].

И. И. Леонидов. Конкурсный проект дома правительства Алма-Ата, 1928. 1. Аксонометрия 2. План

И. И. Леонидов. Конкурсный проект дома правительства Алма-Ата, 1928. Модель

Утопичность в этом проекте проявляется в несоответствии между тем, что предлагает архитектор, и тем, что в то время могла обеспечить реальная городская среда. Леонидов мыслит здание как элемент «тотального пространства» — не часть квартала, а модель для будущего города [4]. Технологическая открытость, масштаб, абстрактная геометрия и минимальная привязка к существующей застройке превращают проект в концептуальную схему государственного центра, который опережает своё время и выходит за пределы реальных строительных возможностей.

Дома Центросоюза в Москве (1928)

Проект Дома Центросоюза стал для Леонидова возможностью превратить административное здание в модель тотального пространства, где композиция, функция и графический принцип работают как единая система. В основе — протяжённый параллелепипед с полностью остеклёнными продольными фасадами и глухими торцами — эта чёткая геометрия задаёт строгую пространственную сетку, построенную по трём координатным осям [4]. Функциональная структура продумана как рациональная схема крупного института: сквозной вестибюль связывает старую и новую Мясницкие улицы, рабочие этажи обходятся без коридоров, культурно-просветительные помещения вынесены на верхние уровни, а основные коммуникации собраны в центре. Визуальный язык строится на сопоставлении прозрачных и монолитных плоскостей, горизонтальных связей и вынесенного цилиндрического вестибюля, который задаёт композиционный акцент [4].

И. И. Леонидов. Дома Центросоюза в Москве, 1928 г. 1. Общий вид (макет) 2. План первого этажа 3. Боковой фасад

Утопичности этого проекта проявляется в стремлении задать новый тип административного комплекса, способный перестроить городской режим Мясницкой улицы. Леонидов моделирует пространство, исходя из логики движения, прозрачности и технологической рациональности, превращая здание в архитектурную диаграмму будущей организации труда.

Клуб нового социального типа (1928)

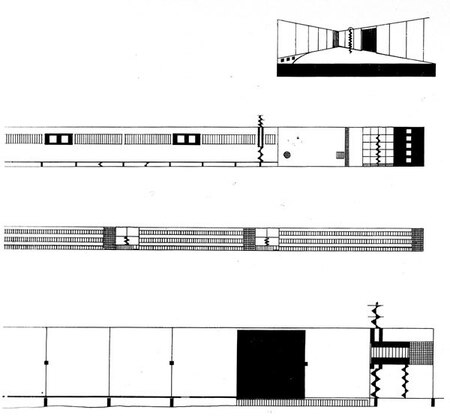

Проект «Клуб нового социального типа» стал одной из первых попыток Ивана Леонидова создать архитектуру, ориентированную не просто на функции здания, а на формирование новой социальной среды и активного поведения людей. В 1928 году он спроектировал варианты клубного комплекса, которыми дополнил доклад о новом типе клуба на Первом съезде ОСА в 1929 году [4]. Леонидов считал, что «клуб должен предоставлять максимальные возможности для всестороннего развития человека, сочетать отдых и физическое воспитание, обеспечивать проведение любых массовых мероприятий — от лекций и кино до спортивных игр, кружков, работы лабораторий и музейных секций» [4]. Отдых в клубе проектировался как активный, поэтому традиционный театральный зал был исключён, а вместо него появился зал универсального назначения, пригодный для лекций, собраний, кино и даже планетария [4].

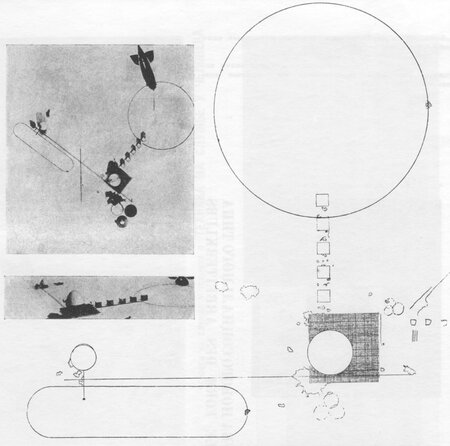

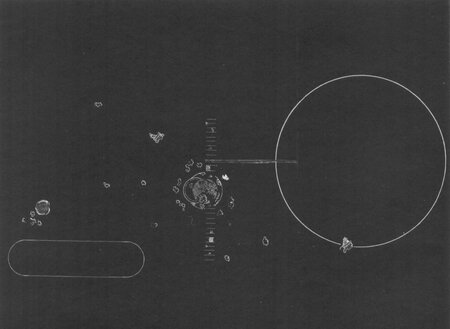

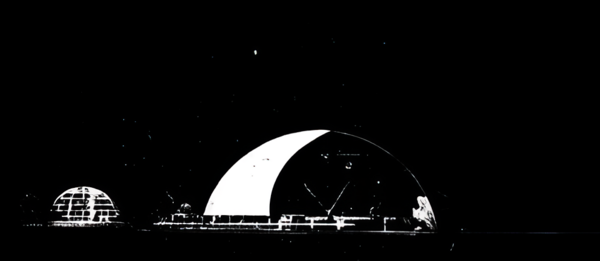

И. И. Леонидов. Проект клуба нового социального типа, 1928 г. (вариант А) Фасад

И. И. Леонидов. Проект клуба нового социального типа, 1928 г. (вариант А) 1. План 1 этажа 2. План 2 этажа

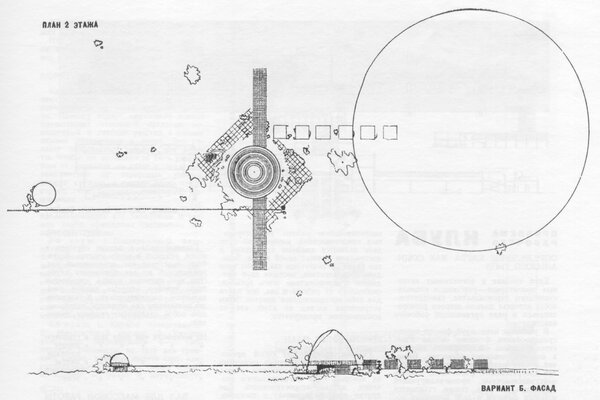

Архитектурная композиция комплекса строилась как свободная парковая структура, где доминирующее значение имел зал с параболическим перекрытием, опиравшийся в варианте А на квадратный одноэтажный объём, а в варианте Б — на вытянутый прямоугольный. В ансамбль органично вписывались круглое демонстрационное поле, стадион, физкультурный зал и кубические павильоны для кружковой и лабораторной работы. Использование параболических сводов-дуполей в чистом виде создавало ритмическое единство комплекса, а «схема пространственной культорганизации» демонстрировала идею интеграции культурной работы в повседневную жизнь жителей, включая культуру на месте работы и жительства [4].

И. И. Леонидов. Проект клуба нового социального типа, 1928 г. (вариант Б) 1. План 1 этажа 2. План 2 этажа и Фасад

В этом проекте отличительная черта утопичности заключается не только в формальном и конструктивном решении, но и в самой концепции: Леонидов настаивал, что экономические и технические возможности уже позволяют строить такие клубы, и что сомневающиеся в этом — лишь «скептики, консерваторы и любители традиций», неспособные использовать научно-технический потенциал для организации культурной работы [8].

Дворец культуры на месте бывшего Симонова монастыря в Москве (1930)

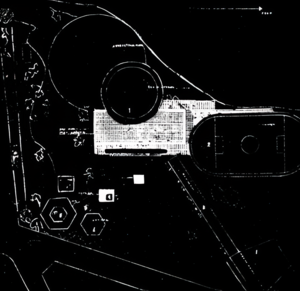

Проект Дворца культуры на месте Симонова монастыря — это кульминация поисков Леонидова в области тотального пространства и архитектуры как интеллектуальной модели. Леонидов рассматривает этот проект как ключевое звено системы культурной организации жилого района, ставя перед собой задачу создать условия для полного охвата рабочих масс политехническим и политическим образованием и использовать на практике самые современные научные и технические средства организации культурной работы [4].

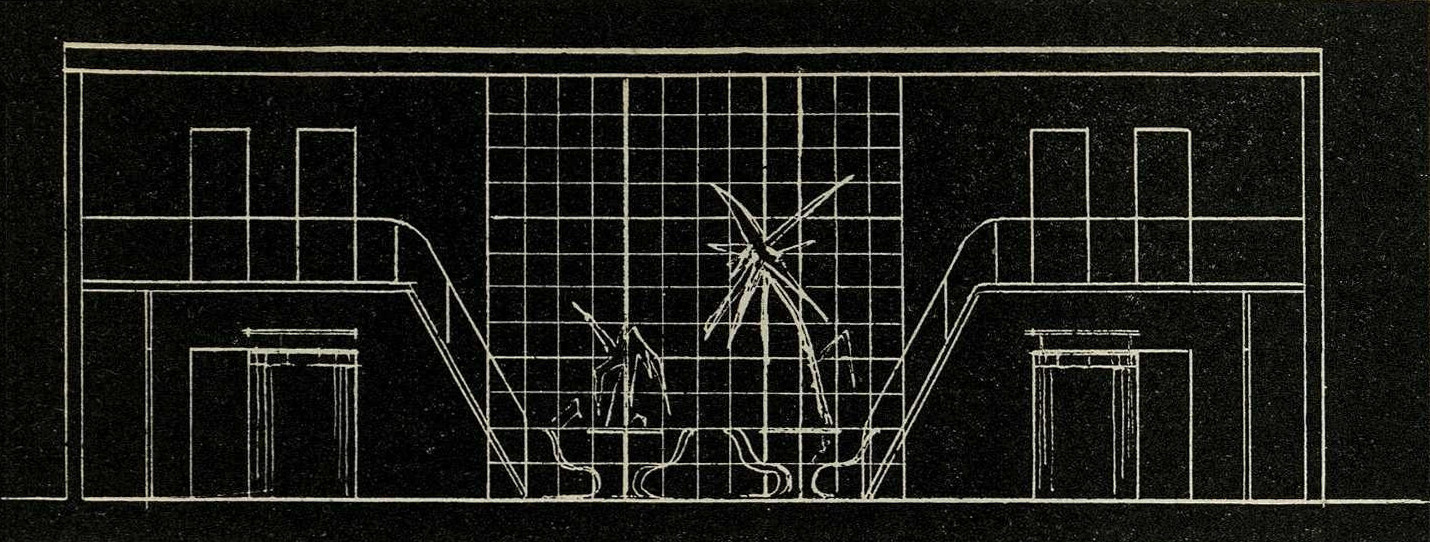

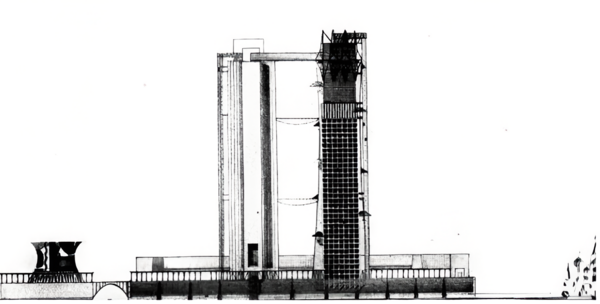

И. И. Леонидов. Конкурсный проект Дворца культуры на месте бывшего Симонова монастыря в Москве, 1930 г. Фасад-развертка

И. И. Леонидов. Проект Дворца культуры на месте бывшего Симонова монастыря. Москва, 1930 г. 1. Генплан 2. Фасад сектора массовых действий

Архитектурная композиция комплекса строится на четком функциональном зонировании: «территория делится на четыре квадрата-сектора — научно-исследовательский, массовых действий, физкультурный и демонстрационный» [4]. В каждом секторе главенствует свой объем: трехэтажное здание кружковых комнат, библиотек и лабораторий, универсальный спортивный зал с пирамидальным перекрытием, зал массового действия со стеклянной полусферой, пригодный для трансформации под различные мероприятия, включая лекции, собрания и кинопроекции планетарного типа [4]. Свободно поставленные геометрические формы — параллелепипеды, пирамидальные и полусферические объемы — создают сложную, но ясную композицию, где каждый элемент участвует в формировании целостного архитектурного ансамбля.

И. И. Леонидов. Проект Дворца культуры на месте бывшего Симонова монастыря. Москва, 1930 г. Фасад физкультурном сектора

Функциональная и социальная утопичность проекта проявляется в попытке создать новую среду для активного творческого отдыха и коллективного участия жителей района. Леонидов отходил от традиционного «фасадного» мышления, считая, что фасад должен быть исключительно пространственно-объемным, а не декоративной маской [4]. Особое внимание уделялось зрительскому залу нового типа: зритель не отделен от действия портальной аркой и становится активным участником спектакля или массового мероприятия. Фойе и прилегающие зоны оборудуются эстрадой для театральных постановок и самодеятельности, спортивными площадками, бассейном, а детские корпуса и пионерские клубы интегрированы в общую структуру комплекса, подчеркивая социальную направленность архитектуры [4].

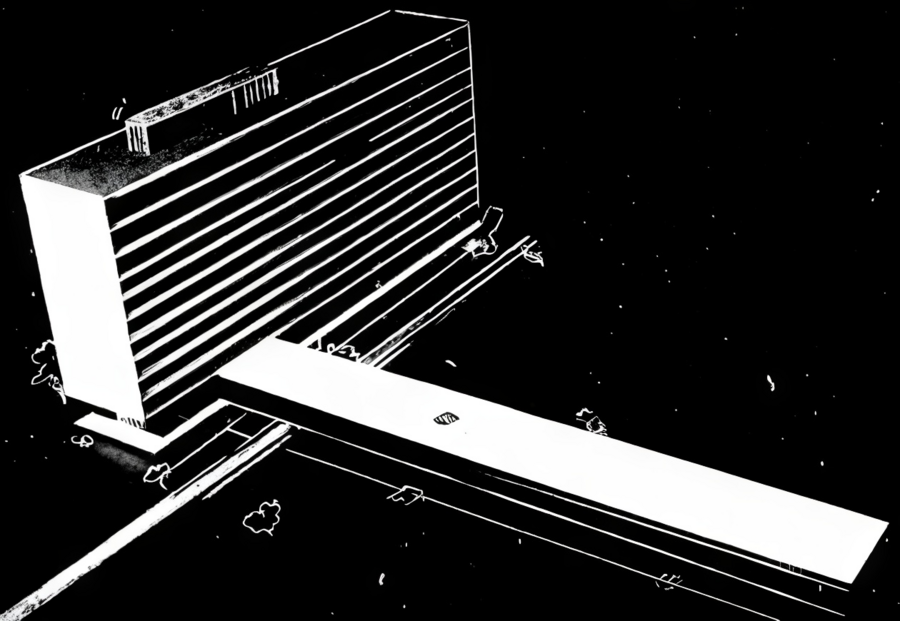

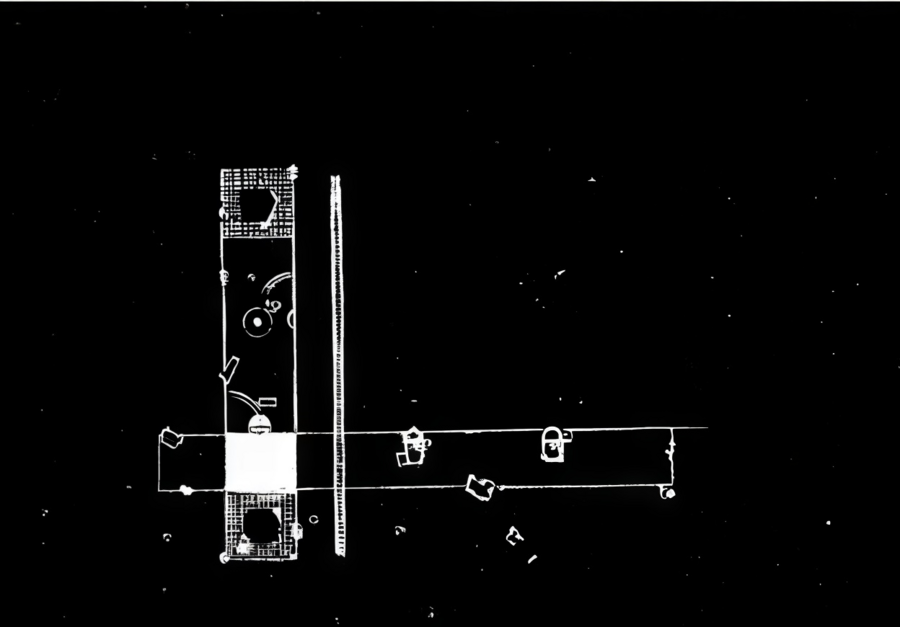

Дом промышленности (1930)

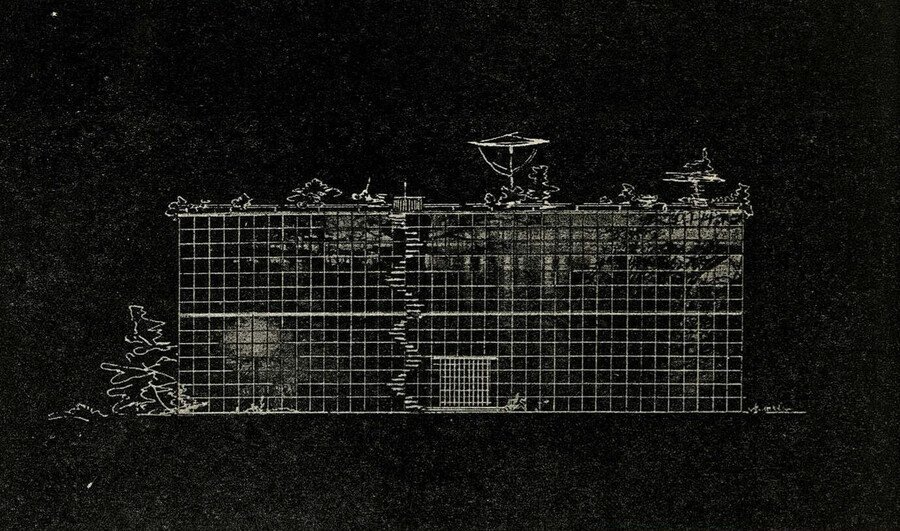

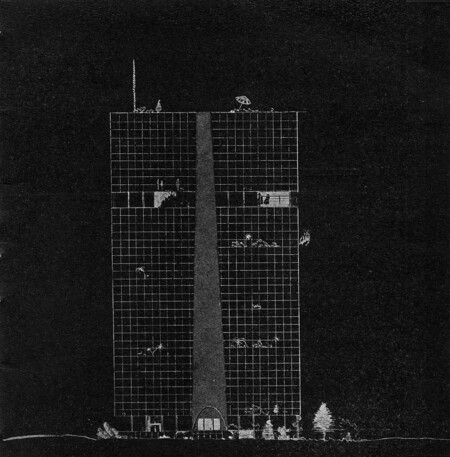

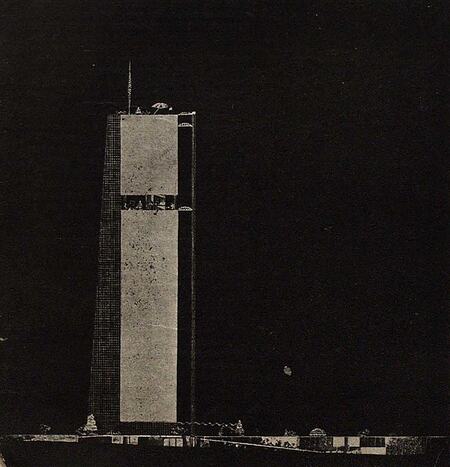

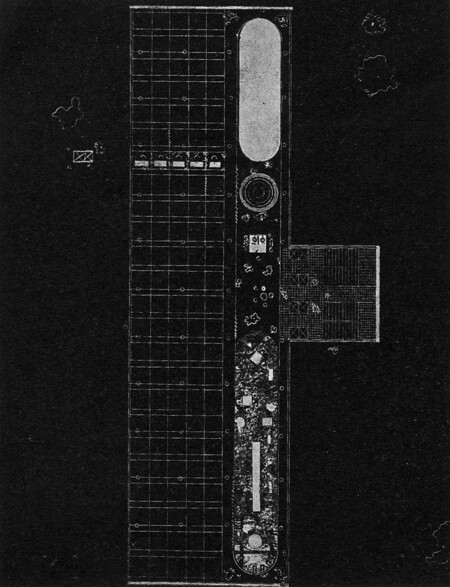

Проект Дома промышленности развивает леонидовскую идею лаконичного многоэтажного объёма как основы новой социальной организации. Композиция строится вокруг строгого прямоугольного параллелепипеда высотной структуры, к которому присоединяются вынесенные лифтовые шахты и отдельный вестибюль, «верхняя часть объёма разрезана, образуя открытую террасу-сад для отдыха служащих» [4].

Функциональная схема подчинена задаче формирования иной модели труда: каждый этаж представляет собой непрерывное пространство без перегородок, разбитое на индивидуальные рабочие площадки, дополненные зонами отдыха, зарядки, приёма пищи, душевыми, библиотекой, бассейном и местами для прогулок. Такая структура формирует «архитектуру поведения», где труд, восстановление и досуг соединяются в едином ритме и поддерживают заданный жизненный тонус [4].

И. И. Леонидов. Конкурсный проект Дома промышленности в Москве, 1929–1930 гг. 1. Главный фасад 2. Боковой фасад

Визуальный язык опирается на подчёркнутую простоту формы, открытые перспективы, свет с двух сторон и принцип универсального плана — пространство, которое не фиксирует функции, а допускает их смену и вариативность [4].

Утопический потенциал проекта проявляется в стремлении преобразовать административное здание в инструмент воспитания «новой социальности»: здесь архитектура призвана организовать труд как целостное физическое и психическое состояние, сформировать коллективный режим жизни и предложить модель будущего, где производительность, здоровье и массовый досуг объединены в одном пространстве [4].

И. И. Леонидов. Конкурсный проект Дома промышленности в Москве, 1929–1930 гг. 1. План типового этажа 2. Генплан

Сад «Эрмитаж» в Москве (1933)

Проект перепланировки сада «Эрмитаж» стал попыткой переосмыслить городской парк как пространство организованной социальной активности. Композиция основывается на чёткой геометрической структуре, в которую включены павильоны, площадки для массовых мероприятий, открытые площадки-террасы и линейные маршруты движения, формирующие устойчивый ритм пространства [4].

Утопичность этого проекта проявляется в стремлении превратить парк в социальный механизм, регулирующий ритмы городской жизни и формирующий новые типы взаимодействия. Досуг здесь понимается как активная форма конструирования общественного тела, а архитектура — как инструмент изменения повседневных практик.

И. И. Леонидов. Проект перепланировки сада «Эрмитаж» в Москве, 1933

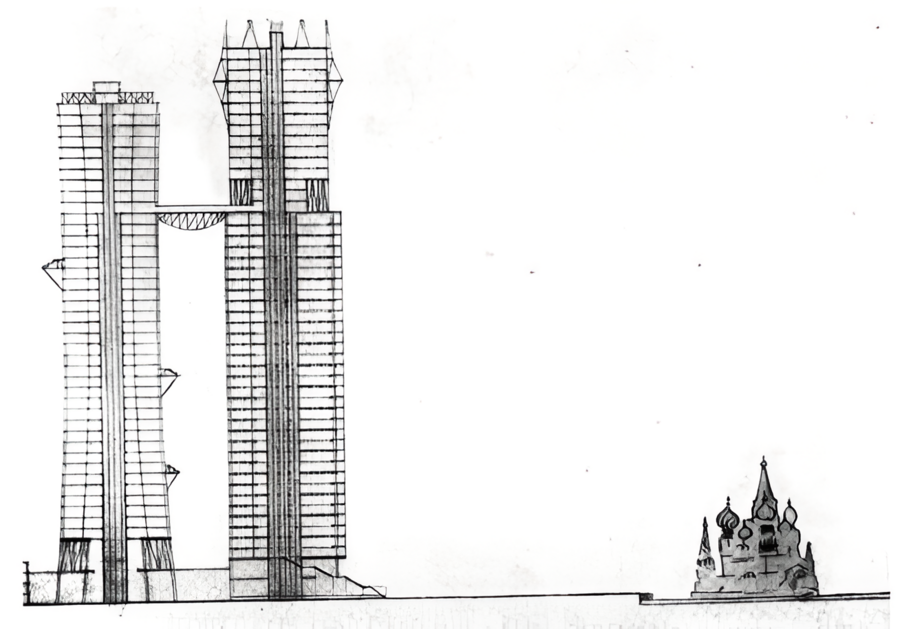

Дома Наркомтяжпрома в Москве на Красной площади (1934)

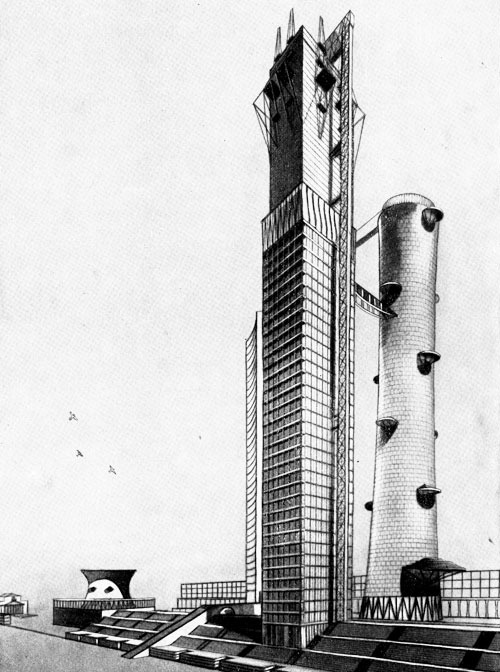

Проект Дома Наркомтяжпрома на Красной площади демонстрирует зрелую концепцию леонидововского идеала «тотального пространства», где архитектура становится интеллектуальной моделью, объединяющей функциональные, социальные и художественные аспекты. Конкурс проходил в период увлечения показной гигантоманией, однако Леонидов остался верен своей методологии: он предлагал создать масштабную градостроительную композицию, не прибегая к архаическим архитектурным приёмам и сохраняя связь с историческим окружением Красной площади [7].

И. И. Леонидов. Дома Наркомтяжпрома. Москва, 1934 г. 1. Общий вид с Кремлем со стороны Москвы-реки 2. Фасад со стороны Красной площади

И. И. Леонидов. Дома Наркомтяжпрома. Москва, 1934 г. 1. Фасад (эскиз) 2. План цокольной части 3. План башен

Композиционно проект строится на принципе объединения «трёх различных по плану, высоте и силуэту стеклянных башен, связанных стилобатом и трибунами» [4]. Главная башня представляет собой вертикальный параллелепипед с чётко выявленной сеткой каркаса в нижней части и лёгкими стеклянными экранами с ажурными металлическими конструкциями в верхней. Вторая башня — круглая в плане с кривой второго порядка, контрастирующая с первой по форме и фактуре, из стеклоблоков и с подсветкой изнутри. Третья башня — трёхлистник в плане, предельно строгая по фасадам, подчёркивает пространственную выразительность ансамбля. Развитый стилобат объединяет башни, формируя пространство между двумя площадями, с трибунами, обращёнными к ключевым историческим объектам, и залом, отвечающим окружающей застройке [4].

И. И. Леонидов. Дома Наркомтяжпрома. Москва, 1934 г. 1. Общий вид из-за Москвы-реки в ансамбле Кремля (рисунок) 2. Общий вид (перспектива)

Визуальный язык проекта отличается смелым сочетанием геометрических и криволинейных форм. Леонидов использует параболоидные и кривые второго порядка, создавая вогнутые формы башен и куполов, которые контрастируют с прямыми линиями стилобата [7]. Такой подход помогает продемонстрировать связь архитектуры с новейшими строительными материалами и конструкциями, а также философский подход к пониманию возможностей каждого из этих материалов [4].

Проект НаркомТяжПром на Красной площади И. И. Леонидова в 7-м эпизоде мини-сериала «Москва, которой не было»

Утопичность проекта Дома Наркомтяжпрома заложена в самой идее: архитектура не ограничивается формированием пространства для деятельности, отдыха и общественного участия, она выступает инструментом градостроительной и социальной организации. В этом проекте исторический контекст Красной площади соединяется с передовыми техническими и художественными решениями, которые должны служить формированию нового социалистического человека и городской среды [4].

Глава 4. Город как утопия: Магнитогорск и расселение будущего

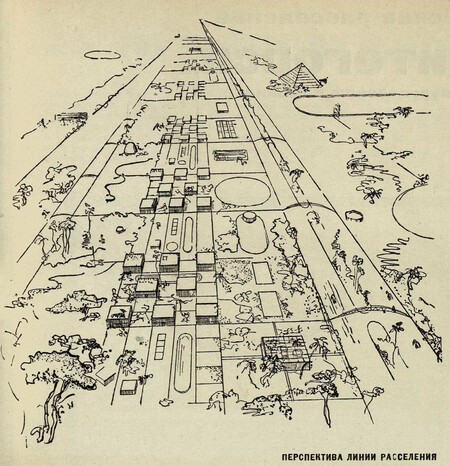

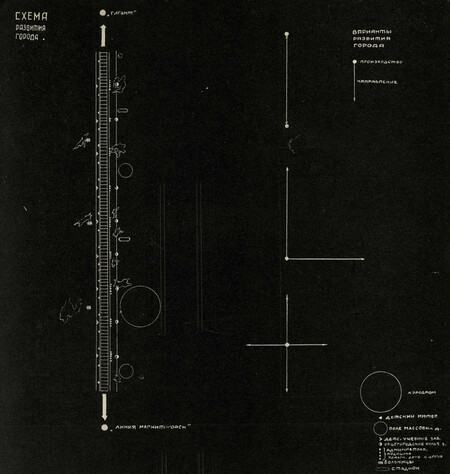

К концу 1920-х годов Леонидов обращается к проблемам городской среды, рассматривая город как инструмент формирования социалистического быта. Его интерес смещается от отдельных зданий к поиску новой модели массового расселения, где организация пространства должна была соответствовать новой социальной структуре. В архитектуре этого периода преобладала идея коллективного образа жизни: упорядоченный труд, рациональный быт, постоянное присутствие природы и спорта, воспитание «нового человека». [4]

В пояснительных материалах к проекту социалистического расселения в Магнитогорске подчёркивалось, что новый город должен освободить человека от «старого стихийного города кварталов, казарм, оторванного от природы». [5]

Леонидов мыслит город как систему, где промышленность, сельское хозяйство, образование, отдых и культурная жизнь образуют единую функциональную структуру.

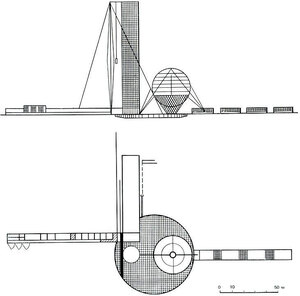

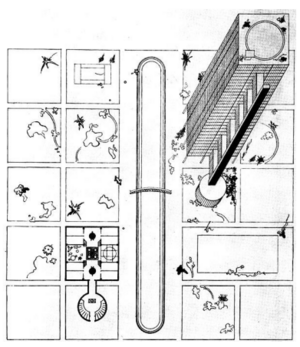

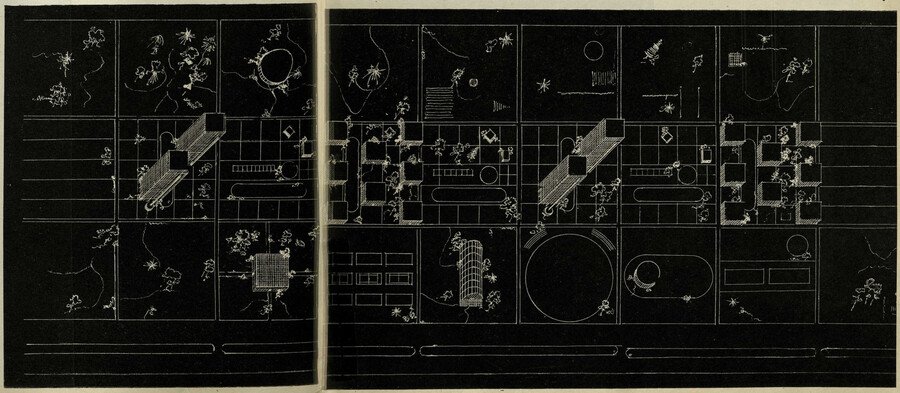

И. И. Леонидов. Магнитогорск, 1930. 1. Перспектива линии расселения (малоэтажный вариант) 2. Схема развития города

В этом проекте Леонидов формирует город как линейную систему протяжённостью около 25 км, расположенную между промышленным комплексом и совхозом [5]. Линейная модель должна была обеспечить равные условия для всех жителей: одинаковую удалённость от производства, постоянный контакт с природой, доступ к зелёным территориям и общественным функциям. Такая структура заменяет традиционный город кварталов и улиц-коридоров на открытую и равномерно организованную среду [4].

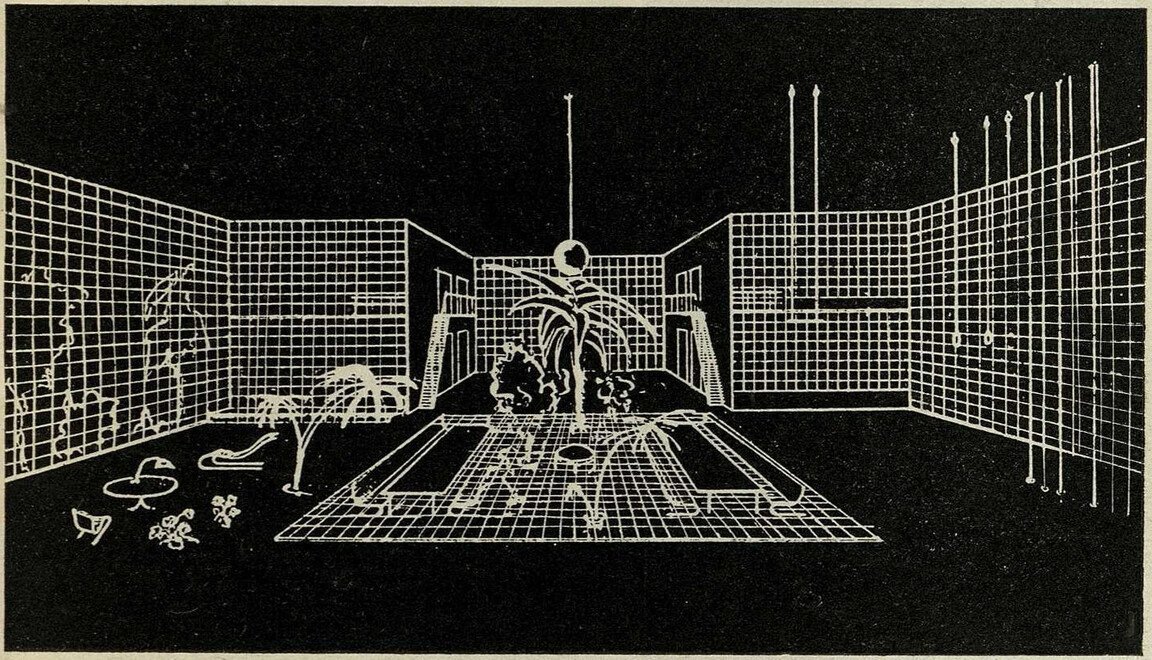

И. И. Леонидов. Магнитогорск, 1930. 1. Фасад 2. Интерьер 3. Разрез

Жилые комплексы формируются небольшими коллективами по 250 человек, каждый из которых состоит из восьми жилых ячеек. Между ними располагаются детские учреждения, игровые площадки, бассейны и зелёные зоны [5]. Это противопоставляется модели массовых домов-коммун, где человек растворяется в огромном коллективе. Леонидов проектирует среду, ориентированную на небольшие группы, в которых личность не теряется и имеет возможность социального развития.

И. И. Леонидов. Магнитогорск, 1930. 1. Типовой план жилища 2. Зал общих собраний и массовой работы, бассейн, физкультзал

Планировочная структура строится как геометрическая композиция: дороги, зелёные массивы, общественные здания и вертикальные жилые башни образуют единый «ковёр» [4]. Транспортные магистрали выносятся на периферию, чтобы жилые зоны оставались тихими и безопасными. Внутренняя организация жилья также отражает идею нового быта: вместо коридоров — двухсветные холлы для коллективной жизни, а на крышах — сады [4]. Таким образом, жильё становится частью природной среды и одновременно — элементом социалистической модели быта.

И. И. Леонидов. Магнитогорск, 1930. 1. Аксонометрический генплан жилого участка с башенными домами 2. Участок линии расселения

Почему проект «Город-линия Магнитогорск» утопичен на городском уровне?

Утопичность проекта в первую очередь проявляется в его масштабе и степени операционной сложности. Город-линия длиной 25 км предполагает полностью централизованную работу транспорта, обслуживания и социальной инфраструктуры [5]. Однако в СССР начала 1930-х годов такие требования превышали технологические и организационные возможности: проект ориентировался на идеально функционирующую социалистическую систему, которой тогда ещё не существовало. Модель также основана на представлении о полностью рационализированном обществе, где каждый элемент городской структуры работает согласованно.

И. И. Леонидов. Проект социалистического расселения при Магнитогорском металлургическом комбинате. 1930 г. Перспектива линии расселения (вариант с башенными домами)

Заключение

Иван Леонидов предстает как архитектор идей, для которого проектирование стало способом осмысления будущего и формулирования концептуальных образов нового общества. Его утопические проекты не являются экспериментами ради эксперимента: они выражают художественное мышление, где форма и пространство служат средством визуализации социальных, культурных и технологических идеалов своего времени. Архитектура у Леонидова выступает инструментом проектирования будущего, позволяя моделировать новые способы жизни, организации общества и взаимодействия человека с окружающей средой. Его визуальный язык продолжает вдохновлять исследователей и архитекторов, демонстрируя, как проектная графика может формулировать идеи будущего.

Вечно витающий в облаках [Электронный ресурс] // Tatlin. — Режим доступа: https://tatlin.ru/articles/vechno_vitayushhij_v_oblakax?ysclid=mhkngtom3v271505603 — Дата обращения: 05.11.2025.

Бадзгарадзе Е. Ш., Кожина Н. В. Советский конструктивизм как революционное искусство XX века (историографический аспект) // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского «ARTE». — 2022. — № 3. — С. 82–87. — Режим доступа: https://www.sgiiart.ru/jour/article/view/171?ysclid=mi377a4p53533433874 — Дата обращения: 05.11.2025.

Петрова Е. С. Советский конструктивизм [Электронный ресурс] // Журнал Института наследия. — Режим доступа: https://nasledie-journal.ru/ru/journals/318.html — Дата обращения: 05.11.2025.

Хан-Магомедов С. О., Александров П. Иван Леонидов. — М., 1971.

Из пояснительной записки к проекту «Социалистическое расселение при Магнитогорском комбинате» [Электронный ресурс] // Современная архитектура. — 1930. — № 3. — С. 1. — Режим доступа: https://theory.totalarch.com/node/213?ysclid=mi3by9ilcw457669263 — Дата обращения: 05.11.2025.

Институт библиотековедения им. Ленина. Иван Леонидов, 1927 [Электронный ресурс] // CIH.ru. — Режим доступа: https://cih.ru/wp/bld/2023/10/22/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD/?ysclid=mhktp6477q16444727 (дата обращения: 17.11.2025).

Наркомтяжпром, 1934 [Электронный ресурс] // CIH.ru. URL: https://cih.ru/wp/bld/2022/01/14/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-1934/ (дата обращения: 17.11.2025).

И. И. Леонидов. Проект клуба нового социального типа [Электронный ресурс] // Современная архитектура. — 1929. — № 3. — С. 105–111. — Режим доступа: https://tehne.com/event/arhivsyachina/arhiv-sa-proekt-kluba-novogo-socialnogo-tipa-1929?ysclid=mi4uj2liju542375301 (дата обращения: 17.11.2025).

Клуб имени Зуева [Электронный ресурс] // Arсhi.ru. URL: https://archi.ru/russia/70752/klub-imeni-zueva (дата обращения: 17.11.2025).

The Narkomfin Building by Moisei Ginzburg and Ignaty Milinis [Электронный ресурс] // Archeyes. URL: https://archeyes.com/the-narkomfin-building-by-moisei-ginzburg-and-ignaty-milinis/ (дата обращения: 17.11.2025).

Клуб имени Русакова [Электронный ресурс] // Arсhi.ru.URL:https://archi.ru/russia/69283/restavraciya-kluba-imeni-rusakova (дата обращения: 17.11.2025).

Дом Госпромышленности в Харькове (Госпром) [Электронный ресурс] // Arx.novosibdom.ru. URL: https://arx.novosibdom.ru/node/2413 (дата обращения: 17.11.2025).

Город-линия Магнитогорск [Электронный ресурс] // Tatlin.ru. — Режим доступа: https://tatlin.ru/articles/gorod-liniya_magnitogorsk?ysclid=mi3bynffln905560227 (дата обращения: 17.11.2025).

Бригада ОСА. Социалистическое расселение при Магнитогорском химико-металлургическом комбинате. 1930 [Электронный ресурс] // Tehne.com. — Режим доступа: https://tehne.com/event/arhivsyachina/brigada-osa-socialisticheskoe-rasselenie-pri-magnitogorskom-himiko-metallurgicheskom-kombinate-1930?ysclid=mi3bz2ol3k374516810 (дата обращения: 17.11.2025).

Gozak A. Ivan Leonidov: Artist, Dreamer, Poet. Complete Works. January 1988 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://thecharnelhouse.org/2015/08/25/ivan-leonidov-artist-dreamer-poet/ (дата обращения: 17.11.2025).

Кинофабрика на Ленинских горах. Проект [Электронный ресурс] // VK.com. — Режим доступа: https://vk.com/wall-58721902_19?ysclid=mi49vmnqgm601621850 (дата обращения: 17.11.2025).

Институт библиотековедения им. Ленина. Иван Леонидов, 1927 [Электронный ресурс] // CIH.ru. — Режим доступа: https://cih.ru/wp/bld/2023/10/22/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD/?ysclid=mhktp6477q16444727 (дата обращения: 17.11.2025).

Нереализованные проекты в Москве с 1920-х по 1970-е годы. Мини-сериал [Электронный ресурс] // CIH.ru. — Режим доступа: https://cih.ru/lb/m2.html (дата обращения: 17.11.2025).

И. И. Леонидов. Проект дома правительства в Алма-Ата (КССР) [Электронный ресурс] // Современная архитектура. — 1928. — № 2. — С. 63–65. — Режим доступа: https://tehne.com/event/arhivsyachina/arhiv-sa-zametki-o-valtere-gropiuse-1928?ysclid=mi4jf7rxur647204996 (дата обращения: 17.11.2025).

Наркомтяжпром, 1934 [Электронный ресурс] // CIH.ru. URL: https://cih.ru/wp/bld/2022/01/14/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-1934/ (дата обращения: 17.11.2025).

Дом Наркомтяжпрома. 1934 / Иван Леонидов [Электронный ресурс] // VK.com. — Режим доступа: https://vk.com/wall-4573647_255?ysclid=mi4pepd268670729730 (дата обращения: 17.11.2025).

Проект Дворца культуры Пролетарского района. Архитектор: Иван Леонидов [Электронный ресурс] // VK.com. — Режим доступа: https://vk.com/wall-115236443_737?ysclid=mi4s8tfvsz153594520 (дата обращения: 17.11.2025).

И. И. Леонидов. Проект клуба нового социального типа [Электронный ресурс] // Современная архитектура. — 1929. — № 3. — С. 105–111. — Режим доступа: https://tehne.com/event/arhivsyachina/arhiv-sa-proekt-kluba-novogo-socialnogo-tipa-1929?ysclid=mi4uj2liju542375301 (дата обращения: 17.11.2025).

И. И. Леонидов. Дом промышленности [Электронный ресурс] // Современная архитектура. — 1930. — № 4. — Режим доступа: https://tehne.com/event/arhivsyachina/i-i-leonidov-dom-promyshlennosti-1930?ysclid=mi4weyyb52462825340 (дата обращения: 17.11.2025).