Эстетика трагического: от Аристотеля к Ницше

РУБРИКАТОР

1. Концепция 2. Гипотеза 3. Проблематика 4. Цель 5. Эстетика трагического 6. Аристотель 7. Гегель 8. Ницше 9. Анализ 10. Заключение 11. Библиография 12. Источники изображений

КОНЦЕПЦИЯ. Объяснение выбора

Среди всех эстетических категорий трагическое неизменно выделяется своей глубокой содержательностью и философской значимостью. Меня увлекла тема эстетики трагического, берущая начало у Аристотеля и простирающаяся до идей Ницше. Основной целью моего исследования стало прослеживание непрерывной линии размышлений, объединяющей ключевые философско-эстетические концепты разных эпох. Трагическое, на мой взгляд, являет собой момент экзистенциального противостояния, когда человек сталкивается с предельными противоречиями между стремлением к свободе и неизбежностью судьбы. Моя работа была направлена на анализ того, каким образом этот опыт находил своё теоретическое осмысление и художественное выражение с античности до конца XIX века. Как исследователь, интересующийся литературой, историей и эстетикой, я ставила перед собой задачу выявить тематическую преемственность в многообразии идейных интерпретаций трагического. Я стремилась синтезировать их в рамках визуального исследования для определения способов, которыми гении человечества осмысляли эту вечную загадку человеческой природы.

КОНЦЕПЦИЯ. Размешление

Поразительно осознавать, что артефакты — тексты и произведения искусства — созданные тысячелетия назад, сохраняют свою способность проникать в самые глубокие сферы человеческого существования. Следует отметить, что трагическое никогда не было застывшей категорией; напротив, с каждым новым культурным поколением оно обогащалось новыми смыслами. Более того, его выражение перестало ограничиваться исключительно словесными средствами: в визуальной плоскости оно проявилось через формы, линии, светотеневые контрасты, мимику и позы героев. Эти элементы искусства сумели трансформировать трагическое из сюжетной категории в насыщенный чувственный опыт. Таким образом, эстетика трагического сформировала особый язык образов, передающих сложные противоречия человеческого существования без необходимости вербализации.

КОНЦЕПЦИЯ. Отбор материалов

Моя исследовательская работа основывалась на глубоком изучении текстов величайших мыслителей — Аристотеля, Гегеля, Ницше — наряду с тщательным анализом фундаментальных исследований в области истории искусства. Для раскрытия визуального аспекта трагического мной были выбраны такие произведения, как скульптурная группа Лаокоон и его сыновья из античного периода, полотна Гойи, Делакруа, Мунка, относящиеся к различным европейским эпохам. Данные примеры позволили мне проследить динамику развития образного воплощения трагического: от гармоничного баланса до напряжённого выражения внутреннего конфликта.

КОНЦЕПЦИЯ. Анализ

В качестве ключевых источников я использовала авторитетные монографии и научные статьи, подробно освещающие философские и художественные аспекты трагического мира. Моё исследование основывалось на последовательном сопоставлении философских концепций с визуальными репрезентациями; таким образом я стремилась проанализировать способы, которыми идеи о неизбежности судьбы и человеческом страдании находят своё отражение в художественных формах. Глубоко погружаясь в изучение текстов, я стремилась выделить их центральный смысловой стержень, при этом обращая внимание на самые тонкие детали — образы, ключевые идеи и даже отдельные слова, наполненные трагизмом. Одновременно я изучала визуальные аспекты: формы, композиции, цветовые решения, движения и жесты персонажей. Этот двойной аналитический подход позволил мне шаг за шагом устанавливать связь между философскими постулатами и художественными реализациями трагического. В результате мне удалось глубже понять, как размышления о судьбе, страдании и экзистенциальном опыте воплощаются в наглядных образах искусства.

КОНЦЕПЦИЯ. Строение

Моё визуальное исследование посвящено эволюции эстетики трагического в искусстве, начиная от мыслей Аристотеля и завершая взглядами Ницше. В первой части я рассматриваю античное наследие, где трагическое тесно связано с идеями гармонии, меры и очищением через катарсис. Затем я анализирую эпоху романтизма и немецкого идеализма, когда трагическое становится воплощением внутреннего конфликта и столкновения противоборствующих этических сил. В завершении работы я обращаю внимание на философию Ницше и искусство модернизма, где трагическое приобретает дионисийское выражение, становясь символом эмоционального хаоса и жизнеутверждения. Эта последовательность позволяет проследить, как философские представления о судьбе, страданиях и человеческом опыте отражаются в визуальных образах и как восприятие трагического в искусстве изменяется с течением времени.

ГИПОТЕЗА

Трагическое в искусстве развивается от рационального очищения через страдание у Аристотеля до жизнеутверждающего и эмоционального переживания бытия у Ницше, показывая, как искусство меняется от подражания жизни к способу её осмысления и преодоления.

ПРОБЛЕМАТИКА

Как и почему понятие трагического в эстетике изменяется от рационального очищения через страдание у Аристотеля к жизнеутверждающему, экстатическому переживанию бытия у Ницше?

ЦЕЛЬ

Показать, как трагическое в искусстве развивается от рационального очищения через страдание у Аристотеля до жизнеутверждающего и эмоционального переживания бытия у Ницше, отражая изменения восприятия искусства и его роли в жизни человека.

ЭСТЕТИКА ТРАГИЧЕСКОГО. Введение. Яркие примеры.

Эстетика трагического исследует способы трансляции в искусстве экстремальных состояний человеческого бытия — страдания, конфликта, падения или столкновения с неумолимой судьбой. Трагедия не сводится лишь к унынию или утрате; она обретает форму эстетического явления, проявляющегося через детали композиции, игру света и тени, движение и пластичность образов. В визуальном искусстве трагическое раскрывается через выражение глубоких эмоций персонажей и драматическую структуру сцен. Контрасты света, динамика линий и напряжение фигур призваны вызывать у зрителей катарсис и сильное чувство сопричастности. Это позволяет связать философские концепции судьбы, боли и человеческого опыта с выразительными средствами изобразительного искусства, делая абстрактные идеи видимыми и эмоционально ощутимыми.

Примером соединения мощного эмоционального напряжения с пластической гармонией служит знаменитая скульптурная композиция «Лаокоон и его сыновья». В этом произведении воплощены ключевые идеи Аристотеля о трагическом.

Скульптура «Лаокоон и его сыновья». Вт. пол. I в. до н. э.

Скульптура передаёт трагедию через сильное страдание героев. Каждая деталь — напряжение мышц, изломанные линии тел, выражения лиц — говорит о борьбе с роком. Обвивающие их змеи становятся символом неизбежного наказания, ниспосланного богами. Гармоничное сочетание формы и драматического содержания создаёт глубокий эстетический опыт, позволяющий зрителю пережить трагедию через катарсис.

«Лаокоон и его сыновья» демонстрирует идеал трагичности через взаимодействие боли, конфликта и возвышенной пластической красоты.

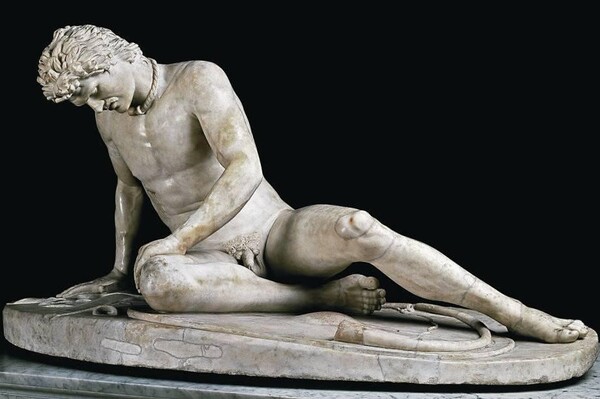

Другой пример — скульптура «Умирающий галл», где изображён поверженный воин в последний миг своей жизни. Лежащий на земле галл с оружием поблизости воплощает не только горечь утраты, но также гордость и стойкость героя перед смертью. Безысходность ситуации подчёркивает глубину трагического момента, однако сохранившееся достоинство вызывает уважение к мужеству погибающего. Эта работа становится символом героизма, завершившегося трагически.

Умирающий галл.Мраморная копия I-ого или II-ого н. э.

«Умирающий галл» передаёт трагическое во всей его сложности через напряжение тела героя и его страдальческое выражение лица. Здесь также присутствует очищающее страдание по Аристотелю, делающее скульптуру высокохудожественным воплощением идеи трагедии. Здесь уместно обратиться к гипотезе исследования, которая гласит, что трагическое в искусстве берёт начало с подражания жизни, и увидеть это в данной скульптуре. Так, подражание жизни проявляется через детальную, натуралистичную передачу тела и эмоций. Напряжённые мускулы, приподнятые плечи, естественные изгибы тела, падающая фигура героя и выражение боли на лице создают впечатление реального физического страдания. Скульптор с поразительной точностью воспроизводит анатомию, движения и мимику, заставляя нас ощутить трагический момент как происходящий в реальности, что полностью соответствует идее античного искусства — делать трагедию зримой и переживаемой. Зритель созерцает падение, страдание и величие героя, что превращает трагическое в моральный и одновременно жизнеутверждающий опыт.

Ещё одним выдающимся примером искусства древнего мира является кратер с изображением Сарпедона. Здесь показана сцена, в которой боги Сна (Гипнос) и Смерти (Танатос) несут с поля битвы тело погибшего ликийского героя.Эта композиция выражает возвышенное и трагическое отношение к неизбежности гибели, подчеркивая её значимость в рамках мифологического нарратива.

Кратер с изображением Сарпедона (Sarpedon Krater или Euphronios Krater, около 515 г. до н. э.). Изображает богов Сна (Гипнос) и Смерти (Танатос), уносящих тело павшего ликийского героя Сарпедона с поля

Реалистичная передача анатомии и динамики поз в изображении на кратере подчеркивает стремление мастера к точному воспроизведению телесности и эмоциональной выразительности. Художник детализированно изображает напряжённость движений богов, плавность линий тел и ритмическую гармонию композиции. Сцена лишена отвлечённой символичности — она дышит жизнью: мы ощущаем тяжесть тела Сарпедона, осторожность жестов богов, что производит впечатление подлинности изображённого действия. Здесь искусство не просто повторяет мифологический сюжет, но оживляет его, воплощая внутреннюю трагическую красоту жизни, что прекрасно иллюстрирует аристотелевский принцип мимесиса — подражания действительности в её высшей сути.

Указанные произведения античного искусства представляют собой важный этап становления категории трагического как первообраза визуального опыта. Страдание героя становится не просто темой повествования, но способом осмысления сути человеческого существования. Через виртуозное мастерство передачи физических и эмоциональных состояний, используя натуралистичность форм, напряжение деталей и выразительность настроений, художники стремились к созданию образов, которые делают трагедию не только видимой, но и глубоко переживаемой. В этих произведениях формируется основа эстетики трагического — осознание гармонии в страдании, благородства в падении и очищения через сострадание. Этот подход играет ключевую роль в философской интерпретации трагедии, начиная с Аристотеля и вплоть до Ницше.

АРИСТОТЕЛЬ

Аристотель видел в трагедии высшую форму искусства, где страдание очищает душу через сострадание и страх. В «Поэтике» он описывает трагедию как подражание важному действию, ведущему к катарсису — эмоциональному и духовному очищению. Трагическое для него — не безысходность, а осознание необходимости и гармонии мира. Искусство, по Аристотелю, не просто копирует жизнь, а раскрывает её смысл через форму и действие. В скульптуре античности, например в «Лаокооне» или «Умирающем галле», этот принцип выражен через сочетание боли и красоты: страдание героя обретает благородство и порядок. Так трагическое становится способом постижения бытия — гармонией, рождающейся из предела человеческого опыта.

Скульптурная группа «Ниобиды» воплощает аристотелевское представление о трагическом как очищении через страдание. Фигуры детей Ниобы изображены в момент гибели, но их позы и лица лишены хаотичности — боль превращена в пластическую гармонию.

Статуя «Ниобиды» из садов Саллюстия в Риме. (группа скульптур, V в. до н. э.)

Принцип мимесиса в античном искусстве выражается не в буквальном воспроизведении смерти, а в постижении её сущности — конфликта человеческой воли с неизбежностью судьбы. Несмотря на драматизм сюжетов, художникам удаётся сохранять равновесие композиции, текучесть линий и внутреннее благородство изображений. Именно благодаря этому соединению страдания и гармонии зритель достигает катарсиса — очищения, о котором говорил Аристотель. Трагедия становится не только сценой боли, но символическим образом упорядоченности бытия.

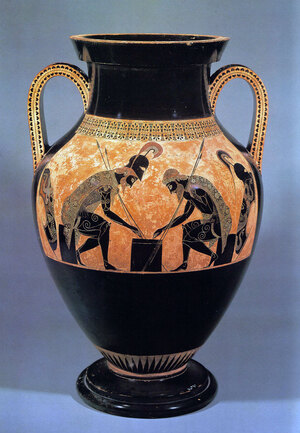

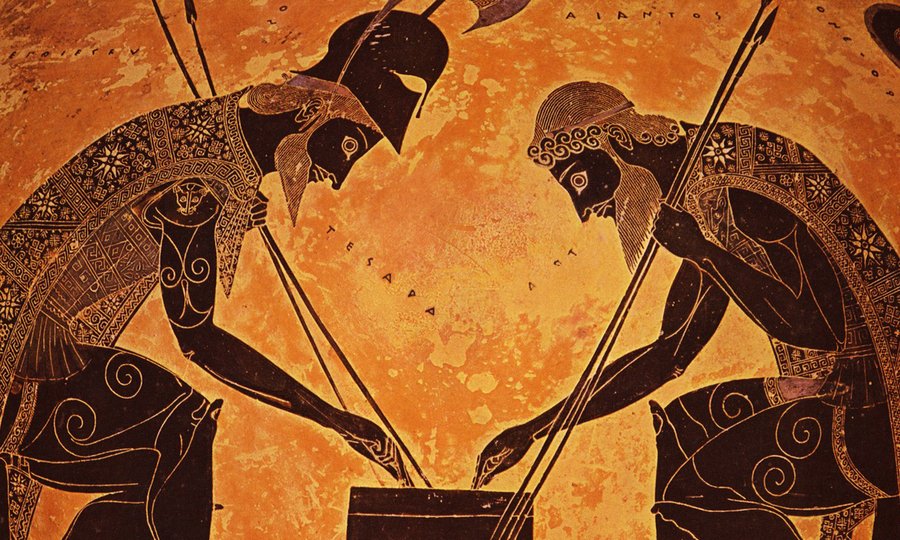

Произведение вазописи Эксекия Ахилл и Аякс, играющие в кости также раскрывает концепцию трагического через мотив предощущения фатального конца. Герои изображены в спокойной бытовой сцене, но их собранные позы и напряжённые взгляды выражают внутреннее беспокойство. Осознание зрителем их грядущей гибели на поле боя придаёт происходящему особую глубину. Именно этот несказанный подтекст создаёт трагический эффект — не столько через сами действия, сколько через непреложность судьбы. Эксекий мастерски соединяет повседневность с роковым предначертанием, позволяя гармонии формы подчеркнуть противоречивость человеческого существования.

«Ахилл и Аякс, играющие в кости» (вазопись Эксекия, VI в. до н. э.)

Форма и ритм композиции подчёркивают меру и порядок, что соответствует аристотелевскому пониманию подражания: художник не просто изображает момент, а через него раскрывает суть человеческого существования. Так в античном искусстве уже рождается катарсис — тихое очищение через созерцание гармонии, в которой чувствуется приближение трагедии.

Медуза Ронданини олицетворяет альтернативный аспект трагического опыта, выражающий превращение страха и ужаса в высшую степень катарсиса. Вместо устрашающих черт архаичных Горгон здесь представлены нежные, почти идеализированные линии лица. Выражение её взора передаёт безмолвное страдание, которое обладает силой внутреннего преображения. Так скульптор возводит ужас смерти в ранг созерцательной красоты, воплощая его как метафору неизбежности человеческой участи.

Голова Медузы, т. н. «Медуза Ронданини». Мрамор. Римская копия по греческому оригиналу Фидия ок. 440 г. до н. э., находившемуся на щите Афины Парфенос.

Это произведение отражает аристотелевское понимание катарсиса как переживания, очищающего душу через страх и сострадание. В «Медузе Ронданини» красота торжествует над ужасом, порядок — над хаосом. И в этом — квинтэссенция перехода искусства от слепого подражания жизни к ее глубочайшему осмыслению: скульптура не копирует бренную реальность, но преображает ее, возводя гибель в ранг образа внутреннего покоя и примирения с неизбежным.

Аристотелевское постижение трагического в искусстве зиждется на триединстве меры, очищения и познания, достигнутых через горнило страдания. Трагическое не разрушает, но упорядочивает хаотичный человеческий опыт, превращая боль в тропу, ведущую к пониманию смысла бытия. Искусство, вслед за Аристотелем, подражает не внешним формам жизни, но ее сокровенной внутренней необходимости. От «Ниобиды» до «Медузы Ронданини» — в скульптуре и вазописи той эпохи страдание предстает не как торжество хаоса, но как торжество гармонии, в которой человек, даже стоя на краю пропасти, сохраняет достоинство перед лицом неумолимой судьбы. Эстетика трагического становится тем мостом, что позволяет примириться с неизбежным, трансформируя ужас в красоту, а конечность — в безупречную форму. Так античное искусство утверждает идею катарсиса: очищение достигается через созерцание меры и порядка, даже в самом сердце страдания.

ГЕГЕЛЬ

В эпоху Гегеля трагическое выходит за границы античного представления о страдании и катарсисе. Если у Аристотеля трагедия очищает душу через сострадание и страх, то для Гегеля она становится образом глубокого внутреннего конфликта разума, долга и свободы. Трагическое перестаёт быть лишь внешним явлением и превращается в противоборство равнозначных сил, каждая из которых содержит в себе долю истины. В искусстве это выражается через напряжение между личностью и общественным законом, между голосом сердца и требованиями необходимости.

Гегель рассматривает трагическое не только как борьбу человека с неумолимой судьбой, но и как проявление внутреннего раздора духа, стремящегося к Абсолюту. В этом контексте картина Каспара Давида Фридриха «Монах у моря» служит живописным отражением гегелевских идей. Одинокая фигура монаха перед бескрайним простором воды и неба — это больше, чем пейзаж. Это глубоко духовное переживание. Трагическое здесь рождается не из драматического действия, а из созерцания — осознания человеком своей ничтожности перед лицом бесконечности и одновременно постижения собственной духовной высоты. Пространство полотна практически девственно пусто, линии горизонта исчезают в туманной дымке, лишая мир четкости формы, но наполняя его мощным смысловым содержанием. Трагическое, как указывает Гегель, — не катастрофа, а точка соприкосновения конечного и бесконечного, через которую искусство выражает абсолютное.

«Монах у моря» — Каспар Давид Фридрих (1808–1810)

Одинокая фигура перед бескрайним морем становится символом внутреннего трагизма сознания, человека на пороге бездны бытия. Здесь нет действия, только экзистенциальный конфликт духа и природы, передающий чувство гегелевской внутренней противоречивости.

Для Гегеля трагическое переходит от сугубо внешней борьбы с судьбой к выражению духовного противостояния, стремящегося к самопознанию. Искусство выражает не столько боль и утрату, сколько процесс примирения — гармонии человека с идеей Абсолюта. В картине «Монах у моря» это примирение выражено почти бесшумно: дух погружён в безмолвное созерцание. Однако позже трагическая концепция начнет меняться: там, где Гегель видит разумную гармонию, Ницше заметит взрыв жизненной энергии и экстаз единения человека с миром. Трагическое утрачивает состояние покоя и превращается в динамику, в утверждение самой силы жизни.

НИЦШЕ

У Ницше трагическое приобретает совершенно другой смысл: это не столько страдание, сколько принятие жизни во всей её бурной противоречивости. В своей работе «Рождение трагедии из духа музыки» философ противопоставляет аполлоническое начало, связанное с порядком и формой, дионисийскому началу — хаосу, страсти и опьянению существованием. Для Аристотеля и Гегеля трагедия представляет собой средство достижения примирения, тогда как Ницше рассматривает её как проявление взрывной жизненной энергии, где страдание перестаёт быть преградой и становится неотъемлемой частью креативной основы бытия. Искусство конца XIX века наглядно иллюстрирует данный подход к пониманию трагического: человеческий образ уже не воплощает гармонию, а отражает внутренний конфликт и динамику созидательной силы. В произведениях Мунка, Ван Гога и других представителей позднего романтизма трагическое передаётся через экспрессивное использование цвета, напряжённые формы и стремление запечатлеть не внешний порядок, а бурлящую энергию жизни. Для Ницше трагическое перестаёт быть искусством катарсиса и становится искусством пробуждения.

Одним из выдающихся примеров искусства, отражающего дух эпохи философии Ницше, можно считать картину Эдварда Мунка «Крик». Хотя Мунк создавал свои шедевры после выхода в свет работы «Рождение трагедии», его творчество в полной мере воплощает ницшеанский мироощущение. «Крик» становится воплощением трагического в его дионисийской форме как экстатического переживания одновременно огромной силы и страдания.

«Крик» — Эдвард Мунк (1893)

Искаженная эмоциями фигура на мосту окружена причудливыми изгибами линий и интенсивными цветовыми контрастами, что передаёт бурю чувств, внутренний разлом и страх перед бытием. В отличие от аристотелевского понимания катарсиса, здесь страдание утрачивает роль средства очищения и превращается в способ прямого соприкосновения с жизнью, ее хаосом и силой. Мир вокруг героя утрачивает границы, сливаясь с его эмоциями, что демонстрирует дионисийское начало Ницше: страдание и страх не выступают препятствием, а превращаются в форму переживания жизненной силы. Работы вроде «Крика» подчеркивают, что трагическое может становиться выражением самой жизни, её энергии и интенсивности, проявляющихся в момент столкновения человека с бесконечностью бытия, когда он принимает её, не пытаясь примириться.

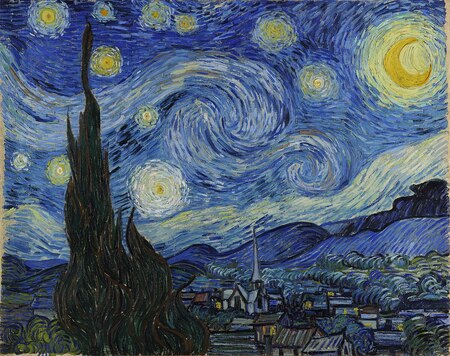

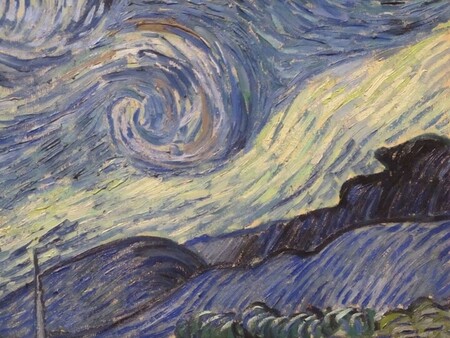

Следующий пример, отражающий ницшеанское видение трагического — это «Звездная ночь» Винсента Ван Гога. Эта картина передает трагическое через движение, насыщенность цвета и эмоциональный накал. Вихрящиеся линии неба и резкие контрасты цветов вызывают ощущение бесконечной энергии, где человеческое существование и природа сплетаются в экстатический поток. Линия горизонта и деревья кажутся подчиненными космическому движению, что подчеркивает дионисийский аспект — столкновение человека с бескрайним хаосом и энергией бытия.

Винсент ван Гог — «Звёздная ночь» (1889)

Здесь трагическое уже не связано с очищением или катарсисом, а с принятием мощной стихии жизни во всем её противоречии. Зритель ощущает не страх, а интенсивность существования, сопричастность к захватывающему потоку энергии. Так «Звездная ночь» демонстрирует, что у Ницше трагическое — это радость бытия, даже если она рождается из хаоса и боли.

Следующим ярким примером этого подхода является «Остров мертвых» Арнольда Бёклина. В этом произведении образ героя, пересекающего водную гладь в неизвестность, пропитан тишиной и тревожностью — здесь трагическое раскрывается через символику и атмосферу, а не через сюжетную динамику. Ницше высоко ценил символизм как способ проникновения к глубинам бытия.

Арнольд Бёклин — «Остров мёртвых» (1880–1886)

Картина представляет трагическое как столкновение человека с неизбежностью смерти и таинством существования. Тёмный остров окружён спокойной, но пугающей неподвижностью воды, вызывая чувство изоляции и безвозвратности. Фигуры на лодке кажутся крохотными и почти незаметными, усиливая ощущение ничтожности человека перед вечным. В ницшеанской трактовке трагического герой не столько страдает, сколько экстатически созерцает границы жизни: смерть становится частью общего потока бытия, и именно в принятии этого скрыта сила. Контраст света и тьмы, движения воды и неподвижности острова создаёт напряжение, отражающее дионисийский конфликт порядка и хаоса, жизни и её неизбежного завершения. Искусство Бёклина демонстрирует, что трагическое в интерпретации Ницше не представляет собой катарсиса, обусловленного страхом, а выражает глубокое и насыщенное переживание жизни, её внутренней энергии и неотвратимости смерти.

Вернусь к гипотезе и отмечу, что со временем подражание перестаёт быть буквальным: в начале у Гегеля акцент смещается на внутренний конфликт и духовное переживание; форма продолжает оставаться значимой, но становится скорее инструментом осмысления, а не копирования реальности. Далее к концу XIX века, у Ницше, искусство уже не воспроизводит действительность, а утверждает жизнь и её силу через экстаз, эмоциональную энергетику и символику. Причина подобных изменений кроется в философской эволюции: искусство перестаёт быть лишь зеркалом мира и становится инструментом осмысления и преодоления человеческой судьбы. Трагическое утрачивает роль простого отражения страдания, превращаясь в способ его глубокого переживания и утверждения самой сущности жизни.

АНАЛИЗ

Завершая исследование, важно рассмотреть изменения эстетики трагического в искусстве. Здесь можно выделить несколько ключевых акцентов: у Аристотеля — стремление к мере и порядку, у Гегеля — диалектический разум, у Ницше — энергия жизни. Трансформация функций подражания в рамках искусства напрямую связана с эволюцией философского и культурного осмысления человеческого опыта. В античности подражание рассматривалось как средство постижения универсального через конкретное: зритель, наблюдая за страданиями героя, переживал катарсис. У Гегеля подражание уже не копирует внешний мир, а выражает внутренний конфликт духа, противостояние личности необходимости и закону. К концу XIX века, у Ницше, подражание уступает место творческому осмыслению бытия, в котором искусство не столько отображает, сколько утверждает жизнь через эмоции, движение, дионисийский экстаз. Эта трансформация обоснована тем, что философия и культура всё глубже проникают в изучение внутренних сил человека, отходя от акцента только на внешние события. Искусство становится инструментом переосмысления и преодоления жизненных границ, позволяя переживать трагическое как источник силы, а не просто как отражение судьбы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что трагическое в искусстве развивается как отражение философского подхода к пониманию жизни. У Аристотеля трагическое находит выражение в рациональном очищении — катарсисе: через страдания и судьбу героя, упорядоченные гармонией формы, зритель постигает эмоции и внутренний баланс. Со временем у Гегеля, а затем особенно у Ницше, трагическое трансформируется в жизнеутверждающее и экстатическое переживание бытия, где эмоции, хаос и внутренние противоречия личности становятся источником силы. В изобразительном искусстве это находит отражение в переходе от строгой пластики античности к экспрессивной, эмоционально насыщенной живописи XIX века — например, у Мунка, Ван Гога и Бёклина. Таким образом, искусство перестаёт быть только зеркалом реальности, превращаясь в инструмент её осмысления и преодоления. Это подтверждает основную гипотезу исследования: трагическое эволюционирует от катарсиса через страдание к дионисийскому переживанию, демонстрируя изменения в восприятии искусства и его роли в человеческой жизни.

Imwerden.de [Электронный ресурс] //Аристотель. Поэтика. URL: https://imwerden.de/pdf/aristotel_poetika_academia_1927__ocr.pdf (Дата обращения: 04.11.2025).

Lib. ru [Электронный ресурс] // Софокл. Царь Эдип. URL: https://lib.ru/POEEAST/SOFOKL/edip.txt (Дата обращения: 04.11.2025).

Universalinternetlibrary [Электронный ресурс] // Виктор Бычков. Эстетика. URL: https://www.universalinternetlibrary.ru/book/47872/ogl.shtml?utm_source

Socionauki [Электронный ресурс] // Эстетика трагического и комического (категория философского осмысления истории). Кузнецов. URL:https://www.socionauki.ru/journal/articles/150079/?utm_source (Дата обращения: 04.11.2025).

Philapapers [Электронный ресурс] // The art of tragedy (Daniel Barnes) URL: https://philpapers.org/rec/BARTAO-20?utm_source (Дата обращения: 04.11.2025).

Academic.oup. [Электронный ресурс] // A Comparative Study of Zhuangzi and Nietzsche’s Tragic Vision and Aestheticism URL: https://academic.oup.com/litthe/article-abstract/34/4/467/6029273?redirectedFrom=fulltext&login=false&utm_source (Дата обращения: 04.11.2025).

Britannica [Электронный ресурс] // Laocoön. URL: https://www.britannica.com/topic/Laocoon-Greek-mythology?utm_source (Дата обращения: 04.11.2025).

Smarthistory [Электронный ресурс] // The Dying Gaul, reconsidered. URL: https://smarthistory.org/the-dying-gaul-reconsidered/ (Дата обращения: 04.11.2025).

Ancientrome [Электронный ресурс] // Гипнос и Танатос переносят труп Сарпедона в присутствии Гермеса. URL: https://ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=1765 (Дата обращения: 04.11.2025).

Dissercut Электронный ресурс] // Категория трагического в эстетике Г.В.Ф. Гегеля URL: https://www.dissercat.com/content/kategoriya-tragicheskogo-v-estetike-gvf-gegelya (Дата обращения: 08.11.2025).

Smarthistory [Электронный ресурс] // Каспар Давид Фридрих, Монах у моря. Бен Поллитт URL: https://smarthistory-org.translate.goog/friedrich-monk-by-the-sea/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sge (Дата обращения: 08.11.2025).

Рождение трагедии из духа музыки. Фридрих Ницше.

Britannica [Электронный ресурс] // The Scream painting by Edvard Munch. URL: https://www.britannica.com/topic/The-Scream-by-Munch (Дата обращения: 08.11.2025).

Plato Stanford [Электронный ресурс] // Stanford Encyclopedia of Philosophy Nietzsche’s Aesthetics URL: https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche-aesthetics

Study.com [Электронный ресурс] // The Starry Night by Van Gogh | Meaning, Aesthetic & Analysis URL: https://study.com/academy/lesson/van-goghs-starry-night-description-analysis-facts.html (Дата обращения: 08.11.2025).

Cyberleninka [Электронный ресурс] // ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ «ОСТРОВА МЕРТВЫХ» А. БЁКЛИНА В РОМАНЕ «ПЕТЕРБУРГ» АНДРЕЯ БЕЛОГО URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvennye-simvoly-ostrova-mertvyh-a-byoklina-v-romane-peterburg-andreya-belogo

Изображение скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — https://i.pinimg.com/1200x/84/25/3a/84253a7e39513c17005099419e0e6374.jpg

Изображение детали скульптуры 'Умирающий галл» — https://ancientrome.ru/art/artwork/sculp/gr/statue/sta098.jpg

Изображение копии скульптуры 'Умирающий галл» — https://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/images/gall.jpg

Изображение кратора «Гипнос и Танатос переносят труп Сарпедона в присутствии Гермеса» — https://ancientrome.ru/art/img/1/1765.jpg

Изображение Статуи Ниобиды из садов Саллюстия в Риме. — https://ancientrome.ru/art/artwork/sculp/gr/statue/sta099.jpg

Изображение «Ахилл и Аякс, играющие в кости» ваза — https://img-fotki.yandex.ru/get/4705/17637960.5/0_e24cc_c51fa665_orig

Изображение «Ахилл и Аякс, играющие в кости» деталь — https://img-fotki.yandex.ru/get/5213/17637960.5/0_e3791_bb21b831_orig

Изображение «медуза ронданини» — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Rondanini_Medusa_Glyptothek_Munich_252_n1.jpg

Изображение «Монах у моря» — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Caspar_David_Friedrich_029.jpg/960px-Caspar_David_Friedrich_029.jpg

Изображение Мунк «Крик» — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/The_Scream.jpg/960px-The_Scream.jpg

Изображение «Звездная ночь» — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Van_Gogh_-Starry_Night-Google_Art_Project.jpg/960px-Van_Gogh-Starry_Night-_Google_Art_Project.jpg

Изображение «Звездная ночь» деталь -https://www.artmajeur.com/media/cache/resolve/standard/a/d/administrator/blog/starry-night-detail-hills.jpg