Утопия и антиутопия в советской живописи и в современном медиа-искусстве

Концепция

В современном мире искусство занимает важное место в формировании общественного сознания, служит инструментом не только эстетического восприятия, но и выражает глубокие социальные, политические и философские идеи. Особенно это актуально в контексте медиа-искусства, которое активно использует современные технологии, цифровые инструменты и средства.

В истории медиа и визуального искусства особенно ярко проявляются темы утопии и антиутопии, отражающие двоякое восприятие будущего: как светлого и оптимистичного, так и мрачного.

В Советском Союзе идея утопического общества была государственно-поддерживаемой и активно транслировалась через пропагандистское искусство: живопись, плакатное искусство, кинематограф. Они создавали образ будущего, соответствующий идеалам социалистического строя. Эти образы служили формированию идеологических порядков и закрепляли представление о светлом, справедливом будущем. В противоположность этому, современное медиа-искусство зачастую акцентирует внимание на антиутопии. Оно критикует существующие социальные нормы и политику, поднимает глобальные проблемы экологии, контроля и цензуры.

Актуальность темы обусловлена растущим интересом общества к тому, как искусство формирует и критикует идеалы общества: от пропаганды «светлого будущего» в СССР до современных медиа-проектов, которые отражающих социальные, политические и экологические проблемы. Это исследование основано на изучении истории, культуры, искусства и медиа. Я проанализирую, как эти идеи меняются из-за технологий и геополитики.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что образы будущего в советском искусстве создавали идею утопии, а в современном медиа-искусстве часто изображают образы антиутопии. Несмотря на разницу, оба используют сильные визуальные приемы, чтобы вызвать реакцию у зрителя.

Цель — проанализировать визуальные приемы и образы, используемые в советской живописи и современном медиа-искусстве для изображения утопии или антиутопии, чтобы выявить общие и отличительные особенности.

Главный вопрос исследования: каким образом в советской и современной живописи используют визуальные приемы для выражения идей утопии и антиутопии?

Данное исследование состоит из двух частей: анализа произведений советского искусства, изучение соцреализма как пропаганду политических идей и анализ современных представителей медиа-искусства и их работ: живопись, фотографии, инсталляции.

Также для проведения исследования я буду использовать проверенные источники, статьи, официальные сайты. Для источников изображений я буду использовать официальные сайты галерей, музеев или википедию.

Утопия — это, как правило, идеализированное видение будущего, где нет месту несправедливости, бедности и конфликтов. Антиутопия, напротив, служит критикой таких идеалов, показывая их извращения или ужасные последствия.

Советская утопия или «Соцреализм»

Когда большевики пришли к власти, им помимо новых декретов о браке, о земле и крестьянах, нужно было придумать что-то свое, связанное с культурой. Так, модернизм был занят тем, что он придумывал нового бога, авангардисты придумывали новое искусство, а большевикам необходимо было сформировать собственную реальность и особого нового человека. Таким образом появился социалистический реализм.

После того, как большевики вышли из первой мировой войны, разобрались с землей, крестьянами, они принялись за культуру. Нужно было как-то стабилизировать общество, потому что предыдущее искусство, левонаправленное, стремилось к постоянно возобновляющей революции.

Анатолий Васильевич Луначарский был главой народного комиссариата просвещения и его непосредственной обязанностью было ознакомление масс с новой жизнью с новой реальностью и донесение тех смыслов, которое советское правительство считало корректными. Он много выступал как рецензент, теоретик культуры, кино, театра, несколько его пьес были переведены на иностранные языки и ставились за границей. К 20-м гг. Луначарский начал применять особый термин — новый социальный реализм, по его мнению, в отличие от авангардистов прошлой эпохи, советское искусство не должно отрицать никаких традиций.

Сам термин «социалистический реализм» появился благодаря Горькому в 1934 году, когда он употребил его на первом съезде советских писателей. В основу соцреализма легло три ключевых принципа: народность, конкретность и идейность. Если раньше на картинах, произведениях искусства очень часто изображались сначала боги, герои, потом цари и аристократы, то теперь искусство должно показывать обычных людей и если в произведении и появлялся какой-нибудь буржуй, то он должен выглядеть максимально отталкивающим. Рассмотрим на примере картину Бориса Иогасона «На старом уральском заводе».

Б. В. Иогансон. «На старом уральском заводе». 1937 г.

Здесь изображены две ключевые фигуры: рабочий в рваной одежде как символ пролетариата и зажиточный человек как символ капитализма, а также на заднем фоне можно увидеть несколько трудящих. Рабочий на картине выделен светлым пятном и ему противостоит буржуй, который выглядит заплывшим, таким образом выстраивается противостояние честного рабочего и капиталиста.

Одним из наиболее известных советских художников является Александр Михайлович Герасимов. Он был ключевой фигурой в развитии советского искусства, особенно в жанрах пейзажа и жанровой живописи, и одним из основателей Ассоциации художников революционной России в 1922 году.

Герасимов начал с импрессионистических пейзажей и портретов, вдохновленных природой. Его работы отличались яркостью цветов и светом, как у французских импрессионистов. Позже, с приходом к власти Сталина, Герасимов начал писать жанровые сцены из колхозной жизни, портреты вождей и пейзажи. Его стиль стал реалистичным, с акцентом на оптимизм и героизм: яркие краски, динамичные композиции, идеализированные фигуры. Его работы иллюстрировали утопические идеалы коммунизма, а именно изобилие, единство и коллективный труд.

Однако, после смерти Сталина, Герасимов подвергался критике за идеализацию реальности, которая игнорировала голод, репрессии и бедность. Сегодня его работы видят не только как часть советской пропаганды, но и как мост между дореволюционным искусством и советским.

С. В. Герасимов. «Колхозный праздник». 1937 г.

Сергей Герасимов изобразил колхозный праздник, здесь видно представление об идеальном колхозе — все люди выглядят достаточно подтянуто, все одеты в яркую одежду. На дальнем плане в левой части картины можно увидеть цеха, которые только достроили или еще будут достраиваться.

С. В. Герасимов. «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле». 1938 г.

Рассмотрим одну из самых узнаваемых картин художника. Здесь взгляд Сталина направлен вперед, а Ворошилов расположен чуть ниже, это подчеркивает иерархию и взаимодействие. Персонажи картины настолько велики, что практически по размеру сравнялись с одной из башен Кремля. Если присмотреться, то забор, находящийся рядом с Ворошиловым, убран. В этом моменте отсутствует кусок для того, чтобы продемонстрировать то, что можно увидеть по ту сторону реки, а именно мирную демонстрацию, которая идет по Советскому союзу. Художник обращает внимание зрителя на развивающуюся промышленность на заднем плане.

Картина создана в разгар сталинского культа личности, когда портреты вождей были центральным элементом пропаганды. Сталин и Ворошилов часто изображались вместе.

Ю. И. Пименов. «Новая Москва». 1937 г.

Картина «Новая Москва» — одна из ключевых работ советского художника Юрия Ивановича Пименова. Она представляет собой пример утопии сталинской эпохи, идеализирующего модернизацию и «светлое будущее» в Советском союзе. Картина выполнена маслом, в центре можно увидеть динамичную сцену строительства и жизни в новой Москве. Видны высокие здания, движение новых машин по главной дороге и толпу людей. Картина создана в 1937 году, в разгар сталинской индустриализации и реконструкции Москвы. Она превращалась из старого города в «столицу социализма» с новыми зданиями.

Александр Александрович Дейнека считается одним из основателей социалистического реализма. Его картины во многом выразили идеалы этой идеологии, показывая героические образы советских людей, трудящихся, рабочих и спортсменов.

Дейнека активно использовал яркую, насыщенную палитру, пластику и объемность в своих работах, он владел техниками масляной живописи, акварели и графики. В его картинах часто применялись яркие контрасты света и тени, динамичные композиции и крупные планы, чтобы подчеркнуть героизм сцен. Особенно характерна его любовь к монументальной живописи и плакатам, он создавал большие картины с яркими образами.

А. А. Дейнека. «Стахановцы». 1937 г.

На переднем плане картины изображены герои труда, стахановцы, движущиеся вперед. Художник подчеркивает интернациональный состав группы: на полотне представлены представители разных народов Советских республик. На заднем плане изображен Ленин, монументальный и указывающий рукой на направление пути стахановцев.

Также автор на картине завершил изображение будущего Дворца Советов. Это масштабный проект, планировавший как 500-метровое здание. Этот комплекс должен был располагаться на месте Храма Христа Спасителя, однако строительство было прервано и здание так и осталось недостроенным.

А. А. Дейнека. «Будущие летчики». 1938 г.

Современная антиутопия

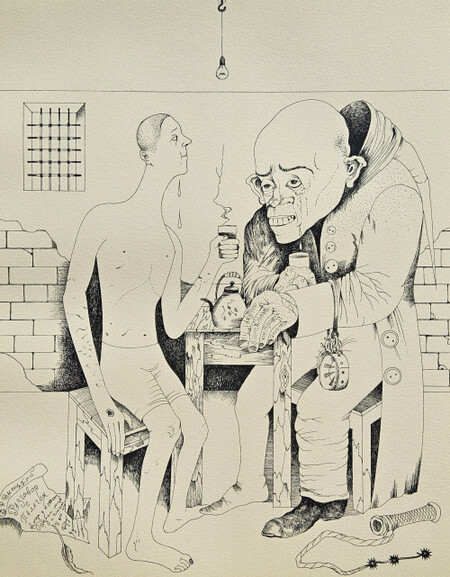

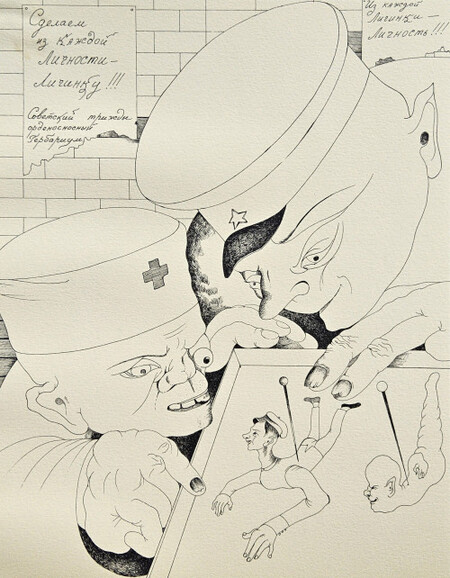

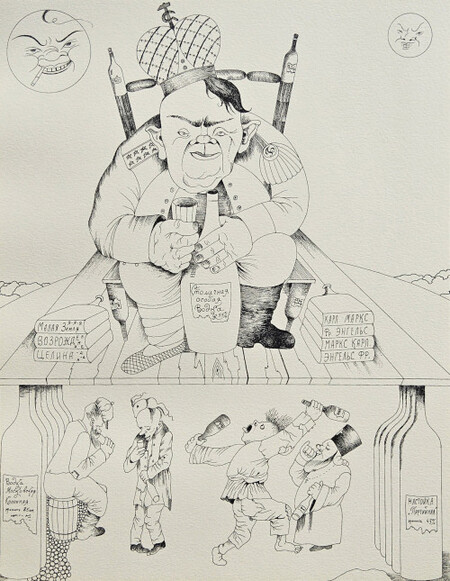

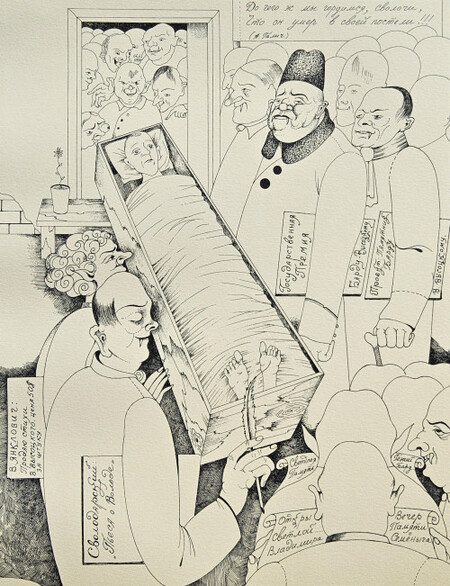

Михаил Михайлович Шемякин — известный современный русский художник, скульптор и график. Его работы сочетают элементы сюрреализма, неоклассицизма, он часто исследует темы смерти, мистики, войны и социальной критики. Художник также известен своим независимым духом, отказом от официального искусства и влиянием на современное искусство.

Шемякин — мастер аллегории и символизма. Его работы мрачные, иногда даже провокационные, из-за чего ему пришлось эмигрировать в Нью-Йорк. Он вдохновляется русскими народными сказками, иконами, античной мифологией и опытом войны. В работах художника часто можно встретить черепа, маски, скелеты, обозначающие символы бренности жизни. Еще встречается критика тоталитаризма, войны, алкоголизма и пороков общества, многие работы антиутопичны.

М. М. Шемякин

Михаил Шемякин в 1970-80-х годах создал серию графических иллюстраций к песням и стихам Владимира Высоцкого, своего современника и друга по духу. Эти работы выполнены в технике карандашного рисунка и отражают сюрреалистический стиль Шемякина: деформированные фигуры, преувеличенные эмоции и сатирический взгляд на советскую реальность. Высоцкий и Шемякин делили темы социальной критики, абсурда повседневности, страданий и бунта против системы. Иллюстрации художника часто подчеркивают драму песен Высоцкого.

М. М. Шемякин. Иллюстрация к стихам и песням В. С. Высоцкого. 1991 г.

М. М. Шемякин. Иллюстрация к стихам и песням В. С. Высоцкого. 1991 г.

Михаил Кантор является одним из ключевых представителей концептуального искусства в постсоветской России. Он часто исследует темы тоталитаризма, памяти, идентичности и абсурда советского и постсоветского пространства. Кантор активно работает с инсталляциями, живописью, скульптурой и видеоартом, сочетая сарказм, глубокие размышления и личный опыт.

М. К. Кантор. «Поезд». 2012 г.

Глядя на данную картину, первым, что бросается в глаза — четыре стилизованные мужские силуэты, лежащие вокруг стола из газеты. Их тела деформированы: удлинённые руки, искажённые лица с полузакрытыми глазами и вялыми ртами. Это не герои труда, как в советской пропаганде, а обычные люди. На столе также виднеются пустые стаканы и бутылка спиртного, что тоже нетипично для соцреализма. Стоит отметить, что фигуры никак не взаимодействуют друг с другом, это подчёркивает социальное отчуждение в «едином народе».

М. К. Кантор. «Беженцы». 2014 г.

В работах Кантора и Шемякина можно заметить, что люди в основном изображены неидеальными, с изъянами, больными, серыми, чего нельзя было увидеть в картинах в стиле соцреализма. Современные художники показывают правдивую жизнь современных людей, которая может быть тяжелой, мрачной, скучной. Если и изображена власть или высокопоставленные чиновники, то лица у них искаженные и зловещие.

Артем Филатов — представитель молодого поколения российского современного искусства. Он работает в жанрах живописи, инсталляций, цифрового искусства и перформанса, часто затрагивая темы урбанизма, потребительского общества и влияния технологий на повседневную жизнь. Филатов сочетает традиционные техники с цифровыми инструментами, создавая работы, которые балансируют между реальностью и виртуальным миром.

Основной стиль Филатова является смесью поп-арта, стрит-арта и цифровой эстетики: яркие цвета, графические элементы, коллажи из уличных фото и абстрактные формы. Он использует акрил, масло, видео и 3D-моделирование, в своих работах он часто критикует капитализм, социальные сети и урбанистический хаос.

А. Филатов. Иллюстрация для BURO. 2020 г.

" — Ты родился в Нижнем Новгороде, и у тебя есть работа под названием «Интеллектуальный труд». Если бы была улица интеллектуального труда в твоем родном городе, то какая?

- Улица с гаражными кооперативами, в которых чинят машины, варят металлические конструкции и режут памятники. Именно каменщик выбил по моему заказу надпись «интеллектуальный труд».»

- фрагмент из интервью для BURO.

А. Фролов. «Dat Rosa Mel Apibus». 2023 г.

Также можно проанализировать работы иностранных представителей современного искусства, например, Тревор Паглен. Одной из его работ является серия фотографий засекреченных объектов правительства. В 2007 году он создал серию снимков, на которых запечатлены сотрудники ЦРУ. Некоторые секретные американские объекты охранялись очень строго, поэтому художнику приходилось снимать их с большого расстояния. Один кадр сделан с расстояния в 38 километров от цели: приблизиться к полигону ядерных испытаний ближе было невозможно. В результате вышел нечеткий снимок, больше напоминающий некую абстракцию, чем фотографию.

Снимки Паглена, запечатленные с многокилометровой дистанции, воплощают антиутопию в реальности: на первый взгляд неприметные работы отражают новый мир, где государство творит преступления с одобрения высшего руководства.

Тревор Паглен. Рабочие. Терминал Голд Кост, Лас-Вегас. Фотография. 2007 г.

Тревор Паглен. Полигон для испытания химического и биологического оружия. Дагвей, Юта. Фотография. 2007 г.

Художник также изучал тему слежки и разработки распознавания лиц. В начале 1990-х годов ученые использовали базу данных с фотографиями заключенных для обучения алгоритмов. Там были только фотографии преступников, что вызвало вопросы о справедливости.

Чтобы показать этот факт, Паглен написал работу «Они взяли лица обвиняемых и мертвых…» (They Took the Faces from the Accused and the Dead…). В ней он показал черно-белые фотографии тюремных заключенных, у которых лица были закрыты белыми квадратиками.

Тревор Паглен. «Они взяли лица обвиняемых и мертвецов…» 2019 г.

Он вместе с Кейт Кроуфорд создали проект «Рулетка ImageNet». Эта база содержит более 14 миллионов изображений лиц для обучения искусственного интеллекта. Но в ней иногда были неправильные или оскорбительные классификации. Зрители могли сделать селфи и узнать, какую категорию назначит нейросеть. Это вызвало скандал — после этого основное руководство ImageNet извинилось и удалило более 600 тысяч изображений.

Заключение

В заключение можно отметить, что анализируя визуальные приемы и образы, используемые в советском искусстве и современном медиа-искусстве, удалось выявить существенные сходства и различия в подходах к изображению будущего. Исследование подтверждает гипотезу о том, что советское искусство, создавая образы утопии, стремилось вдохновить и объединить общество, используя яркие, оптимистичные визуальные средства. Такие как символы прогресса, трудолюбия и коллективизма.

В противоположность этому, в современном медиа-искусстве зачастую используют образы антиутопии, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам, критиковать социальные и и политические ошибки.

Несмотря на различия в тематике и эмоциональной окраске, оба направления искусства активно применяют мощные визуальные приемы: контрасты, символизм, и метафоры. Они используются с целью вызвать эмоциональную реакцию. Эти средства помогают не только лучше донести идею, но и усилить эффект воздействия на людей.

Также можно сделать вывод, что исследование подчеркивает важность визуальных образов как мощного средства влияния на массовую культуру и общественное сознание. А еще дает возможность лучше понять динамику формирования общественных идеалов и их критики в разные исторические эпохи.