Утопии и фантазии уютной жизни

Размышления над вопросом о концепции «уютной жизни» и её эволюции в философской и литературной традициях. Прослеживается, как на протяжении веков менялись представления о «хорошей» жизни, и делаются выводы, что современные идеалы комфорта и гармонии оказались в странном противоречии с самими собой.

Начиная с сентименталистской утопии Руссо, где уютное существование строилось на разумном гедонизме и моральном совершенствовании в рамках идиллического поместья, через романтическую веру в прогресс как путь к преодолению отчуждения, к марксистскому пониманию отчуждения как фундаментальной социальной проблемы — все эти концепции, по мнению автора, в конечном счете приводят нас к современной ситуации, когда мечты о комфортной жизни стали возможны только благодаря сохранению общего неблагополучия.

Особенно интересен переход от классических теорий отчуждения, где оно понималось как социально-экономическая проблема эксплуатации труда, к современным психологизированным версиям, таким как концепция Рахель Йегги. Сегодня отчуждение — это уже не столько объективное положение рабочего класса, сколько субъективное переживание несоответствия между тем, кем человек себя ощущает, и теми ролями, которые ему приходится играть в обществе. Современный ответ на эту проблему — не революционное преобразование общества, а своеобразная «щедрая апроприация», психологическая адаптация, позволяющая человеку принимать даже самые неприятные аспекты жизни как данность.

Однако, эта кажущаяся гармония достигается дорогой ценой. Современный идеал уютной жизни возможен только как островок комфорта в море общего неблагополучия.

Мы научились создавать себе индивидуальные зоны психологического комфорта, но это не решает системных проблем общества. Более того, сама возможность такого частичного уюта зависит от сохранения глобального неравенства и прогресса, который одновременно и дает нам средства для комфортной жизни, и создает новые формы отчуждения. В этом парадокс современной ситуации: чем больше мы стремимся к личному уюту, тем больше зависим от сохранения неуютного мира в целом.

Получается, эволюция представлений об уютной жизни привела нас к своеобразному тупику. От сентименталистских мечтаний о всеобщей гармонии мы пришли к ситуации, когда комфорт одних возможен только благодаря сохранению дискомфорта других, когда личное благополучие строится на фундаменте общего неблагополучия. И если раньше утопии предлагали хотя бы иллюзорные проекты всеобщего счастья, то современные концепции, по сути, отказываются от этой задачи, предлагая вместо этого стратегии индивидуальной адаптации к неуютной реальности.

1. Сентименталистская утопия: «диктатура сердца»

В статье Микиртумова представлен глубокий анализ утопической модели «хорошей жизни» в романе Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Автор сосредотачивается на раскрытии противоречивого характера этой концепции, демонстрируя, как идеализированное представление о гармоничном существовании сочетается с социальными условностями эпохи Просвещения.

Центральное место в исследовании занимает образ Юлии — «прекрасной души», чье счастье строится на добродетели, умеренности и заботе о ближних. Микиртумов подчеркивает, что Руссо создает идеализированную картину патриархального уклада, где помещики, подобно Вольмарам, проявляют «отеческую» опеку над крестьянами, но при этом жестко сохраняют сословные границы. В этом контексте автор выделяет три ключевых составляющих руссоистской добродетели: естественную сердечную доброту, риторическую силу убеждения и осознанную добрую волю.

Анализируя внутреннюю противоречивость модели Руссо, Микиртумов показывает, что, несмотря на провозглашаемые идеалы естественности и свободы, эта концепция оказывается элитарной и консервативной, основанной на сословных привилегиях.

Особенно ярко это проявляется в интерпретации отношений между Вольмарами и крестьянами, где автор статьи отмечает элементы сентиментальной идеализации патриархальных отношений. При этом Микиртумов последовательно критикует утопичность проекта Руссо, указывая на отсутствие конкретных социально-экономических механизмов реализации описанной идиллии, которая, по его мнению, остается скорее эстетическим идеалом, чем практической программой.

Вместе с тем автор признает значительное влияние этой концепции на последующую литературную традицию, прослеживая ее отголоски в произведениях Джейн Остин и даже в образе пушкинской Татьяны.

Особый интерес в статье представляет анализ гендерного аспекта: Микиртумов рассматривает, как Руссо наделяет Юлию ролью носительницы нравственного идеала, что в романтической традиции трансформируется в абстрактный символ «возвышенной женственности», лишенный реальной социальной агентности.

Несмотря на свою утопичность и внутренние противоречия, концепция Руссо оказала существенное влияние на европейскую культуру, предложив эмоционально привлекательный, хотя и политически наивный идеал гармоничного существования, основанного на добродетели и «естественных» чувствах.

Этот синтез идеализированной гармонии и социальных противоречий, как показывает Микиртумов, делает утопию Руссо характерным продуктом эпохи Просвещения, где философские идеалы сталкивались с реальными общественными структурами.

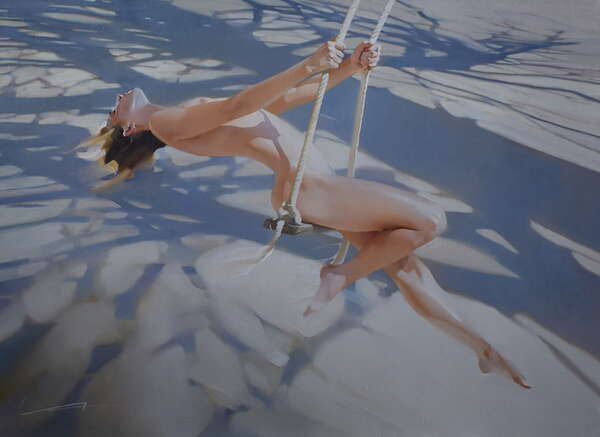

Мгновения истинности. Чувственная живопись Алексея Чернигина

Алексей Чернигин. «Атлантический океан», 2013 г.

Алексей Чернигин, сын известного российского художника Александра Чернигина. Он наполняет свои холсты поэзией мгновений, где красота и романтика переплетаются с искренностью эмоций. Его работы — это гимн женственности, воплощённый в чувственных образах, лишённых прикрас. С виртуозной деликатностью художник раскрывает внутренний мир героинь: их природное изящество, плавность линий, одухотворённость жестов становятся мостом между реальностью и идеалом. Даже в жанре ню Чернигин избегает нарочитости, превращая обнажённость в символ чистой гармонии, где естественность граничит с возвышенным.

В его картинах, несмотря на плотность масляных мазков, царит лёгкость: сине-зелёные тона, прозрачность акварельных переходов и воздушность фона создают иллюзию остановившегося времени. Зритель словно попадает в пространство, где «маятник часов» замер, позволив ощутить хрупкость «тонкой нити между двумя вечностями» — так сам мастер описывает мимолётность бытия. Чернигин убеждён: чтобы уловить эту эфемерность, художник должен вырваться из плена скоротечности, слиться с ритмом мира и пережить то самое «короткое замыкание» — вспышку вдохновения, рождающую «вязкое наслаждение жизнью». Только тогда искусство становится проводником в утопию, где настоящее обретает глубину вечности.

Алексей Чернигин. «Улетая», 2024 г. / «Возвращение», 2011 г.

Алексей Чернигов. «Возврат», 2019 г.

Через призму искренности и чувственности, Алексей воскрешает сентименталистскую утопию, где возвышенная женственность, нежность и красота трансформируются в универсальный язык гармонии. Его живопись — попытка расширить миг до бесконечности, заставив зрителя пережить каждую деталь как откровение. В этом — суть его творчества: напомнить, что вечность скрыта в умении видеть, чувствовать и ценить мимолётное — будь то трепет света на холсте, глубина взгляда или тишина, в которой слышен пульс собственного сердца.

Рисующий нежность. Произведения Сергея Маршенникова

Серж Маршенников. «Обнаженная лежащая фигура», 2015 г.

Сергей Маршенников — современный российский художник, чьи работы стали символом возвышенной женственности, где чистота и эротизм сливаются в гармоничный образ женщины-мечты. Родившись в 1971 году в Уфе в семье, поддержавшей его ранний интерес к искусству, Маршенников прошёл путь от художественных студий до Уфимского училища и Академии имени Репина в Санкт-Петербурге. Его талант, отмеченный ещё в аспирантуре, привлёк внимание коллекционеров из США и Европы, открыв дорогу к международному признанию.

Его творчество — это лирический гиперреализм, в котором искусствоведы видят синтез русской живописной традиции XIX века и эстетики американского художника Эндрю Уайета. Каждая деталь на его полотнах — от игры света на коже до складок ткани — передаёт не только реалистичность, но и «живое тепло», окутывающее зрителя. Героини художника, застывшие в моментах безмятежности, воплощают кротость и целомудрие, а лёгкая сексуальность в их образах лишена намёка на вульгарность. Это дань уважения женской сущности как квинтэссенции красоты, где томные позы, кружевные акценты и мягкие ткани становятся метафорами чувственности и бесконечного удовольствия от созерцания прекрасного.

Как отмечает искусствовед Томас Холл, даже в таких работах, как «Кровать в пиратском стиле», Маршенников избегает прямолинейности, превращая эротический подтекст в поэзию форм. Его картины, наполненные завораживающей мягкостью, вызывают не просто восхищение, а почти физическое ощущение умиротворения, словно время замедляет ход, позволяя рассмотреть идеал, обычно ускользающий в повседневности.

Серж Маршенников. «Модель в белом платье», 2013 г. / «Невинная мечта», 2013 г.

Сергей Маршенников возрождает сентименталистскую утопию, где женщина предстаёт не объектом, а воплощением возвышенного — символом гармонии между телесным и духовным. Через гиперреализм, насыщенный тонкой эротикой и лиризмом, он превращает женственность в универсальный язык красоты, очищенной от порока. Его искусство напоминает, что истинное прекрасное — в умении видеть за мимолётным жестом, игрой света или складкой ткани вечную поэзию бытия, где женщина становится мостом между реальностью и утопией совершенства.

2. Романтизм: прогресс вместо уюта

Микиртумов исследует романтизм как уникальное мировоззрение, формирующееся в полемике с сентименталистскими утопиями: если последние (в частности, у Руссо) предлагали стройные модели нравственно совершенного общества, то романтизм сознательно отказывается от подобных системных построений, предпочитая им фантастические прозрения и антиутопические предостережения.

Центральным аспектом романтизма, как показывает автор, выступает его глубинная аффективная природа. Романтическое восприятие мира формируется через интенсивные эмоциональные переживания, в которых преобладают иррациональные элементы: спонтанные душевные порывы, мистическое постижение абсолютного начала через художественное творчество, созерцание природы или ностальгическое обращение к мифологизированному «золотому веку». Подобные переживания, по своей сути сопротивляющиеся рациональной артикуляции, находят выражение в специфическом дискурсе, где образы внешнего мира становятся тропами для передачи сложных внутренних состояний.

Эта фундаментальная ориентация на субъективное переживание, предопределяет неспособность романтизма к созданию последовательных социальных утопий. Вместо них в романтическом поле возникают жанровые формы фантастического повествования, притчи и сказочной аллегории, а также — что особенно показательно — критические антиутопии. Именно антиутопический модус оказывается органичным способом романтического реагирования на современность, особенно в её аспекте научно-технического прогресса, который романтическим сознанием воспринимается как угроза подлинному человеческому существованию.

Как отмечает автор, лишь на следующем этапе эволюции, когда романтизм проходит процесс социальной адаптации и идеологического оформления, возникает феномен фантастической футурологии (представленный в творчестве Одоевского, Верна, Фёдорова), где технический прогресс начинает осмысливаться в позитивном ключе как инструмент расширения человеческих возможностей. Однако, даже в этих поздних проявлениях сохраняется характерная романтическая амбивалентность: проекты будущего неизбежно балансируют между утопическими надеждами и антиутопическими опасениями, отражая глубинные экзистенциальные тревоги эпохи.

Важным выводом становится тезис о принципиальной несовместимости романтического мировидения с сентименталистской идеей «уютного» существования.

Если сентиментализм утверждает ценности стабильного, замкнутого в себе благополучия, то романтический идеал предполагает непрерывное трансцендирование, часто связанное с сознательным отвержением обывательского комфорта во имя высших духовных ценностей. Таким образом, романтизм, в отличие от сентиментализма, не создаёт законченных социальных проектов, но разрабатывает уникальный поэтический язык, позволяющий выразить кризисное мироощущение современности и наметить возможные пути духовного преодоления.

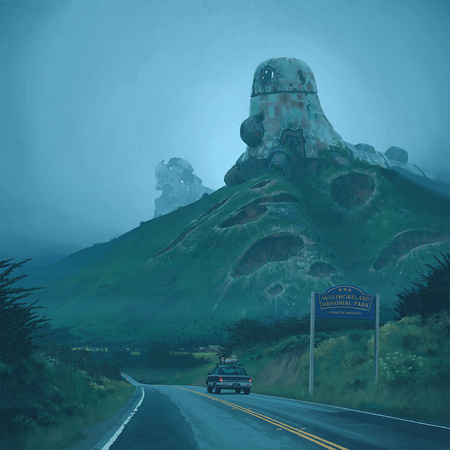

В мире Саймона Сталенхага

Саймон Сталенхаг. Серия «Электрическое государство», 2017 г.

Саймон Сталенхаг. Серия «Электрическое государство», 2017 г.

С детства очарованный суровой красотой шведских пейзажей, Саймон Сталенхаг начинал с пейзажной живописи, следуя традициям соотечественников. Однако со временем его творчество преобразилось, вобрав в себя фантастические элементы: на полотнах, где когда-то царила сельская идиллия, появились роботы, адронные коллайдеры и летающие тракторы. Этот альтернативный мир, придуманный художником, существует в парадоксальном единстве повседневности и технологической фантасмагории. Действие разворачивается в Швеции конца 1980-х, где правительство в 1950-х запустило масштабный подземный научный проект с ядерным ускорителем, порождавший экспериментальные технологии. Сначала всё шло идеально, но к 1970-м система начала рушиться, порождая катастрофы. Люди здесь продолжают жить обычной жизнью — ходят на работу, смотрят телевизор, — но их окружают артефакты коллапса: ржавые гигантские механизмы, сбежавшие динозавры из секретных лабораторий, обломки непостижимых машин.

Сталенхаг, вдохновлённый фантастами вроде Сида Мида, создал мир, где ретро-автомобили соседствуют с технологиями, чьё назначение остаётся загадкой. Его картины, сочетающие ностальгию по детству с мрачной романтикой научного прогресса, стали визуальной хроникой тихого апокалипсиса. Причины катастрофы неясны: возможно, эксперименты вышли из-под контроля, возможно, вмешались пришельцы или корпорации. Но результат очевиден — цивилизация застыла в состоянии послесловия, где люди пытаются выжить среди последствий собственных амбиций.

Творчество Сталенхага отражает парадокс современного искусства: романтизируя научный прогресс, оно неизбежно приходит к антиутопии. Его мир — метафора двойственности технологий, которые, обещая процветание, несут угрозу. Художник показывает, как слепая вера в науку превращает идиллию в руины, где обыденность существует бок о бок с апокалипсисом, уже случившимся «вчера». Это предупреждение о хрупкости человеческих амбиций, где даже самые прекрасные мечты могут обернуться тихим крахом, замаскированным под повседневность.

Россия-2077: Будущее так и не наступило. Евгений Зубков

Евгений Зубков. «Россия 2077» 2018 г.

Графический дизайнер Евгений Зубков, создав серию артов «Россия 2077», неожиданно для себя сформировал новый культурный феномен — российский киберпанк. Его работы, изначально опубликованные в личном паблике Zubkov, быстро стали вирусными: их repostили крупные сообщества «ВКонтакте», а затем десятки российских и зарубежных СМИ, часто без указания авторства. Несмотря на это, проект привлёк многомиллионную аудиторию, а паблик Зубкова вырос с тысячи до 15 тысяч подписчиков за считаные дни. «Россия 2077» задала эстетику жанра, вдохновив появление ютуб-канала «Кибердеревня» и повлияв на медиа, рекламу и творчество других художников.

Его работы, выполненные в канонах киберпанка с его принципом «High tech. Low life», иронично обыгрывают контраст между технологическим прогрессом и социальной стагнацией. В его версии будущего экзоскелеты и нейросети соседствуют с отключённой водой, разбитыми дорогами и архаичными проблемами вроде чиновничьего произвола или социального неравенства. Эта антиутопия рождается не из фантазий, а из наблюдений за российской действительностью, где цифровые инновации существуют параллельно с «дремучими суевериями» и наследием 90-х. Художник задаётся вопросом: останется ли жизнь в 2077 году такой же, лишь приправленной гаджетами, или технологии изменят её фундаментально?

Цитируя Карла фон Клаузевица, Зубков напоминает: будущее создаётся в настоящем, и без активных действий сегодня оно превратится в «мгновение, которое хочется поскорее пережить». Его арты — это не прогноз, а метафора инерции, при которой технологии не спасают, а маскируют системные проблемы.

Евгений Зубков. «Россия 2077» 2018 г.

Проект Зубкова иллюстрирует, как утопическое верование в технологический прогресс обнажает пессимизм в отношении будущего. Художник, следуя логике киберпанка, показывает, что наука и техника без социальных преобразований лишь усиливают антиутопию. Его «Россия 2077» — зеркало общества, где инновации становятся инструментом консервации неравенства, а не развития. Это предупреждение: если будущее проектируется пассивно, как «редакция настоящего», оно обречено на апокалипсис повседневности, где высокие технологии лишь подчёркивают низость человеческих условий.

3. Маркс: отчуждение как мука и наслаждение

В статье представлен свежий взгляд на марксистскую концепцию отчуждения, который раскрывает ее через систему эмоциональных взаимосвязей между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Автор выстраивает оригинальную теоретическую конструкцию, где ключевое место занимает анализ диалектической взаимозависимости двух полярных аффективных состояний — «страданий рабочего» и «удовольствия капиталиста».

Опираясь на «Экономическо-философские рукописи 1844 года», Микиртумов детально исследует четыре измерения отчуждения (от продукта труда, трудового процесса, собственной сущности и общества), особо выделяя их экзистенциально-психологический аспект. Наиболее ценным представляется анализ парадоксальной взаимозависимости аффектов: удовольствие капиталиста оказывается возможным только при сохранении страданий рабочего, что создаёт порочный круг, где эксплуатация подпитывается эмоциональными реакциями обеих сторон.

Применительно к современному капитализму автор фиксирует качественную трансформацию этой системы: автоматизация производства и усиление конкуренции разрушают классическую диалектику муки-наслаждения, заменяя её универсальным подчинением безличной логике экономической необходимости. В полемике с концепцией «коммунизма капитала» Паоло Вирно автор показывает, что корень современного отчуждения лежит не в идеологических иллюзиях, а в объективных условиях социального бытия, сопротивляющихся любым попыткам радикального преобразования.

Микиртумов обращает внимание на принципиальную асимметрию между детальным описанием страданий отчуждения и намеренно абстрактными образами коммунистического будущего. Этот дисбаланс, отражает ключевое противоречие: технический прогресс, сокращая рабочее время, оказывается неспособным преодолеть глубинные механизмы аффективной эксплуатации, что ставит под вопрос саму возможность радикального преобразования социальных отношений в рамках капиталистической системы.

Уничтожение капитализма. Бэнкси

Бэнкси «Уничтожение капитализма» 2006 г.

Бэнкси, самый загадочный художник современности, десятилетиями исследует механизмы капитализма, вскрывая его парадоксы через иронию и провокацию. Его работы, такие как «Фестиваль» или «Христос с пакетами для покупок», становятся визуальными манифестами отчуждения, которое, по Марксу, коренится в эксплуатации труда. Если Маркс видел в этом противостояние рабочего и капиталиста — где страдания одного питают удовольствие другого, — то Бэнкси показывает, как капитализм эволюционировал, превратив отчуждение в тотальный, но почти невидимый процесс. В гравюре «Фестиваль» панки, хиппи и готы, символы антисистемного протеста, стоят в очереди за футболками по 30 долларов, становясь частью машины, которую якобы отвергают. Эта сцена — метафора того, как капитализм поглощает даже своих критиков, превращая бунт в товар. Ирония достигла абсурда, когда Walmart, олицетворение глобального капитала, начал продавать репродукции «Фестиваля», присвоив образ, созданный для его критики.

Другие работы Бэнкси — «Тележки», «Штрихкоды», «Конец распродажи» — обнажают абсурд потребительства, где человеческие ценности подменяются товарными. «Христос с пакетами» превращает священный образ в символ религии покупок, а «Распродажа» из цикла «Barely Legal» высмеивает общество, где даже апокалипсис становится маркетинговым поводом. Художник фиксирует, как «не-человеческая сила» прогресса, о которой писал Маркс, маскирует отчуждение под естественный порядок вещей: технологии и комфорт создают иллюзию свободы, но на деле консервируют неравенство.

Бэнкси «Уничтожение капитализма» 2006 г.

Бэнкси, вслед за Марксом, видит в капитализме систему, где отчуждение стало воздухом, которым дышит общество. Но если Маркс связывал его преодоление с революцией, то сегодня, как показывает художник, сопротивление поглощается самой системой. Капитализм больше не требует открытой эксплуатации — он предлагает каждому добровольно надеть цепи, украшенные атрибутами индивидуальности. Отчуждение превратилось в спектакль, где даже борьба с ним становится товаром. Это не крах теории Маркса, а её радикальное подтверждение: система научилась воспроизводить себя через самоиронию, делая социальную революцию не невозможной, но невероятно сложной — как попытку вырваться из зеркального лабиринта, где каждое «нет» отражается как «да».

Президиум ложных калькуляций

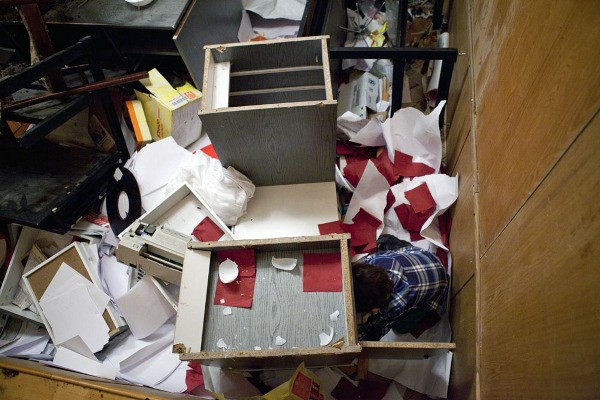

Выставка «Президиум ложных калькуляций», проходившая в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей, стала пространством, где капитализм предстает не просто экономической системой, а хронической болезнью, пронизывающей все уровни реальности. Если Маркс связывал отчуждение с эксплуатацией труда, видя в нём продукт классового противостояния, то участники этой выставки демонстрируют, как сама логика рынка деформирует пространство, время и человеческие отношения, превращая отчуждение в невидимую, но тотальную силу.

Музей, чья постоянная экспозиция воспевает вклад промышленников XIX века в искусство и общество, неожиданно стал полем для деконструкции капитализма. Первый этаж здания, изуродованный дырами и следами административных конфликтов, превратился в метафору системы, где борьба за ресурсы оставляет после себя руины. «Мемориальная доска» Николая Ридного с нулевыми курсами валют — эпитафия финансовому краху — встречает зрителей на входе, задавая тон апокалиптической иронии. Инсталляция «Здесь деньги» Анны Витт, где посетители в поисках спрятанных купюр разрушили кабинет муниципального чиновника, стала буквальным воплощением марксовой идеи: деньги, как «не-человеческая сила», разъедают социальные связи, превращая рациональность в хаос.

Работы художников раскрывают отчуждение через его материальные следы. Знак бесконечности, начертанный голубиным пометом в проекте «Плюс-минус бесконечность», — аллегория капиталистической гонки, где прогресс измеряется бессмысленным накоплением. Фильм Закари Формвальта «Безопорное движение», сопоставляющий строительство биржи с иллюзией полета лошади, подчеркивает, что финансовые системы существуют в отрыве от человеческого труда: рабочие исчезают из кадра, как и реальные люди — из уравнений биржевых спекуляций. А перевернутая «Пирамида капитализма» на пластиковых пакетах Максима Спивакова иронизирует над тем, как рыночное изобилие опрокидывает саму идею социальной иерархии, превращая её в абсурд.

Первый час работы инсталляции «Здесь есть деньги»

Кураторская работа Анастасии Рябовой «Триллионы», где нули бюджетов сливаются в абстрактные узоры, и эксперимент Алисы Йоффе с красками разной стоимости, результат которого проявится лишь со временем, говорят об одном: капитал обесценивает смыслы, подменяя суть видимостью. Даже искусство, как показывает игра Владислава Шаповалова, имитирующая арт-рынок, становится полем стратегий для достижения известности и прибыли, а не свободного творчества.

Парадоксально, но музей, прославляющий предпринимателей, принял эту критику. Директор Елена Калмыкова увидела в разрушении и голубях не угрозу, а «свежие силы», что лишь подтверждает способность системы инкорпорировать любую оппозицию, превращая её в часть спектакля. Однако выставка, как и теория Маркса, напоминает: отчуждение, ставшее «естественным», требует не ремонта, а революции. Ведь даже целлофановая «Морщина» Ирины Кориной, скрывающая гниющий зимний сад, намекает — под поверхностью порядка зреют силы, готовые обрушить пирамиду.

4. Йегги: отчуждение как «отношение отсутствия отношений»

В статье исследуется новаторская концепция отчуждения, разработанная современным немецким философом Рахель Йегги, которая осуществляет радикальный пересмотр традиционных подходов к этой проблеме. Автор демонстрирует, как Йегги преодолевает ограничения классических теорий отчуждения (Руссо, Маркс), отвергая их ключевые постулаты о существовании некой «истинной сущности» человека и возможности «возвращения к себе». Вместо этого она разрабатывает оригинальную концепцию, центрированную вокруг понятия «апроприации» — динамического процесса постоянного присвоения и переосмысления человеком своего опыта и отношений с миром, где отчуждение понимается не как утрата изначальной природы, а как нарушение этого непрерывного процесса самоопределения и адаптации.

Йегги совершает важный методологический поворот, перенося фокус анализа с макроуровня социальных структур на микроуровень повседневных практик и аффективных состояний.

Этот подход позволяет выявить парадоксальные особенности современного отчуждения: трансформацию переживаний тревоги и депрессии в новый язык социальной коммуникации, возникновение феномена «отношения отсутствия отношений» как формы тотального безразличия, а также заметную психологизацию проблемы.

Особое внимание уделяется тому, как в концепции Йегги отчуждение проявляется через сложные механизмы взаимодействия личности с социальными ролями — невозможность самовыражения в рамках навязанных идентичностей, трудности поддержания продуктивной дистанции между «Я» и ролью, что приводит к утрате подлинности существования.

Несмотря на безусловную новизну и эвристическую ценность подхода Йегги, автор статьи отмечает его внутренние противоречия и ограничения. Сохраняя элементы скрытого эссенциализма в предположении о базовой человеческой потребности в отношениях, эта концепция одновременно ослабляет критический потенциал классических теорий, недооценивая структурные, системные причины отчуждения. Поэтому, работа Йегги, представляя собой важный этап в развитии философии отчуждения и предлагая продуктивный инструментарий для анализа современных форм этого феномена, тем не менее требует дальнейшего развития через синтез с традиционными подходами, что позволило бы соединить глубину социальной критики с чувствительностью к нюансам индивидуального опыта.

5. Неосентиментализм: уют в эпоху прогресса

Автор проводит глубокий анализ современной концепции отчуждения, разработанной Рахель Йегги, которая существенно пересматривает традиционные марксистские и романтические подходы к этой проблеме. Йегги предлагает отказаться от классического противопоставления «подлинного» и «отчужденного» бытия, сосредоточившись вместо этого на исследовании повседневных практик и механизмов социального взаимодействия.

Ключевым понятием ее теории становится «апроприация» — активный процесс осмысленного присвоения человеком своего опыта и окружающей действительности. В этом контексте отчуждение понимается не как потеря некой изначальной сущности, а как нарушение естественного хода апроприации, когда индивид оказывается неспособен органично интегрировать новые обстоятельства или социальные роли в свою жизнь. Наглядными примерами служат ситуации, когда молодой ученый теряет профессиональную свободу после создания семьи, редактор вынужден играть несвойственную ему роль эксперта во всех вопросах, или успешный специалист продолжает заниматься неинтересной работой по инерции.

Йегги фиксирует принципиальное изменение природы отчуждения в современном обществе. Если в марксистской традиции оно ассоциировалось прежде всего с эксплуатацией труда, то сегодня проявляется в повседневных ситуациях — семейных обязательствах, профессиональных ролях, социальных ожиданиях. При этом характер переживания отчуждения трансформировался: на смену «муке» пришел скорее хронический дискомфорт и чувство внутреннего несоответствия.

Предлагаемый Йегги путь преодоления отчуждения через постоянную работу по апроприации — осмыслению, переработке и интеграции жизненного опыта — представляет собой альтернативу революционному преобразованию социальных структур, предлагаемому Марксом. Однако, как отмечает автор статьи, такой индивидуализированный подход, акцентирующий личные стратегии адаптации, оставляет без внимания системные причины отчуждения, коренящиеся в самой природе современного капиталистического общества.

Тем не менее, сама возможность окончательного преодоления отчуждения в современных условиях ставится автором под сомнение. Парадоксальным образом прогресс, изначально мыслившийся как средство освобождения человека, превращается в автономную «не-человеческую» силу, порождающую новые формы отчуждения. Это ставит современного человека перед экзистенциальной дилеммой: либо пытаться «апроприировать» все аспекты жизни, принимая их как неизбежность, либо постоянно испытывать чувство утраты подлинности в стремительно меняющемся мире.

Микиртумов И. Утопии и фантазии уютной жизни. От разумного гедонизма к щедрой апроприации // Логос. 2024 том 34 #6

Галерея // Алексей Чернигин URL: https://www.alex-chernigin.ru/ (Дата обращения 20.05.2025)

Мгновения, украденные у вечности. Чувственная живопись Алексея Чернигина // Дзен URL: https://dzen.ru/a/ZiOiVuzwf3O6PT_4 (Дата обращения 20.05.2025)

Серж Маршенников // artnet URL: https://www.artnet.com/artists/sergey-marshennikov/ (Дата обращения 20.05.2025)

Картины Сержа Маршенникова // the gallerist URL: https://thegallerist.art/paintings-by-serge-marshennikov/ (Дата обращения 20.05.2025)

Поэзия женского тела в гиперреалистичных масляных картинах Сергея Маршенникова // Камерлабс URL: https://cameralabs.org/10042-poeziya-zhenskogo-tela-v-giperrealistichnykh-maslyanykh-kartinakh-sergeya-marshennikova (Дата обращения 20.05.2025)

Электрическое государство // НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА НА КУХНЕ С 2005 ГОДА URL: https://www.simonstalenhag.se/es.html

Фантастическое чудо Саймона Сталенхага // Дзен URL: https://dzen.ru/a/W7J4Q1DFfQCpMOjD

Галерея: каким видят мир будущего современные художники // Futurist URL: https://new.futurist.ru/articles/636

Россия-2077: будущее так и не наступило // ДЗЕН URL: https://dzen.ru/a/W285ZmDxwACpnWIJ

Фестиваль, 2006 // Бэнкси Объяснил URL: https://banksyexplained.com/festival-2006/

Критика капитализма: уличное искусство Бэнкси // by arcadia URL: https://www.byarcadia.org/post/a-critique-of-capitalism-banksy-s-street-art

Капитализм экономики // aroundatr URL: https://aroundart.org/2012/02/24/kapitalizm-e-konomiki/