Тоновой контраст в композициях художников эпохи Возрождения

Концепция

«Композиция — это сочинение, выдумывание, изобретение» и «акт свободной художественной воли». Эта цитата принадлежала Л. Б. Альберти — архитектору эпохи Возрождения. Она вошла в обиход и стала одним из самых известных определений композиции. [1]

Интересно, что подобное обозначение композиции выделено именно в эпоху, когда происходили коренные изменения в сознании художников и новые открытия в искусстве совершались со стремительной скоростью, то есть деятели Ренессанса на собственном художественном опыте совершали, познавали, анализировали правила композиции, и создавали новые способы привлечь внимание к композиционному центру картины. Одним из таких способов, ставшим достаточно излюбленным среди деятелей культуры Ренессанса, был тоновой контраст.

Контраст — одно из самых сильных художественных средств, помогающее выделить главные элементы на картине и смыслово связать их. Резкое противопоставление элементов в композиции помогало многим художникам различных направлений искусства управлять вниманием зрителя и влиять на его чувственное восприятие картины. Именно такие разнообразные цветовые и тоновые различия и отличают работы художников Ренессанса от их предшественников и помогают понять, почему именно Возрождение стало прорывным в искусстве и продолжает волновать людей до сих пор.

Пожалуй, именно тоновой контраст является основополагающим в композициях картин эпохи Возрождения. С его помощью художники передавали разнообразные смыслы и открывали новые возможности построения структуры художественных произведений. Тоновой контраст как помогал «светиться» образам на картинах, так и привносил новую конкретику и динамику, живость, в работы художников Ренессанса.

В данном визуальном исследовании будет разобрана роль тонового контраста на картины художников эпохи Ренессанса через анализ их композиционной структуры и распространённых тематических составляющих произведений, в которых использовались определенные приемы. Произведения, приведенные в данном лонгриде, будут выбраны исходя из значимости и влияния в культуре и теории композиции и иллюстративности тех или иных приемов, применяемых художниками Ренессанса.

Визуальное исследование поделено на разделы исходя из выделенных в процессе анализа темы различных способов применения тонового контраста в искусстве Ренессанса. В процессе изучения темы были выделены такие способы, как контраст светлого пятна на темном фоне, контраст темного пятна на светлом фоне, контраст темного и светлого пятна на нейтральном фоне. Каждый из этих способов выделения главного на картине помогал художникам передать свою мысль не только через иллюстративный ряд, но и через композиционные приемы.

1. Светлое на темном: эффект «свечения»

Контраст светлого пятна на темном фоне был одним из самых излюбленных во времена эпохи Возрождения. С помощью него художники могли показать не только «глубину, как говорил Леонардо, но и усилить четкость и видимость элементов переднего плана». Как писал Филиппо Бальдинуччи, историк искусства XVII века который, в том числе, изучал работы деятелей эпохи Ренессанса, в «Тосканском словаре искусства рисования» (Vocabolario toscano dell’arte del disegno), изданном в 1681, «одна из задач художника» — «создать фон такого цвета, чтобы он помогал выделять объекты» на картине. [2]

Именно так и поступали художники Возрождения, рисуя многочисленные портреты на темном, чуть ли не черном, фоне. Контраст белесой кожи и черного заставлял кожу светиться, делая образ на картине ярче и заметнее.

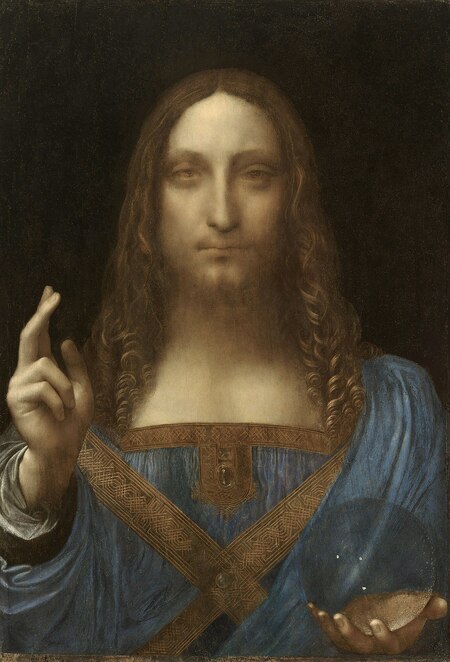

Дама с горностаем, Леонардо да Винчи, 1489–1490 гг. / Спаситель мира, Леонардо да Винчи, около 1499–1510 гг.

Например, на раннем протрете Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» черный фон контрастирует со светлой кожей правой стороны лица, что дает почувствовать свечение лица девушки. Этот эффект усиливает мягкий переход от светлого к темному слева, который делает эту разницу еще заметнее, усиливая ее.

Такой же эффект достигается и в картине «Спаситель мира», где разница черного фона и светлого лба, груди и руки Иисуса усиливает мягкое сияние, достигнутое благодаря светотеневым переходам.

Сплошной черный фон в подобных работах так же создает иллюзию беспространственности на картинах, чем и пользуются художники, вписывая подобный, достаточно простой тоновой контраст в портреты святых, не только, чтобы обратить внимание на них, но и чтобы показать их святость через сияние образа.

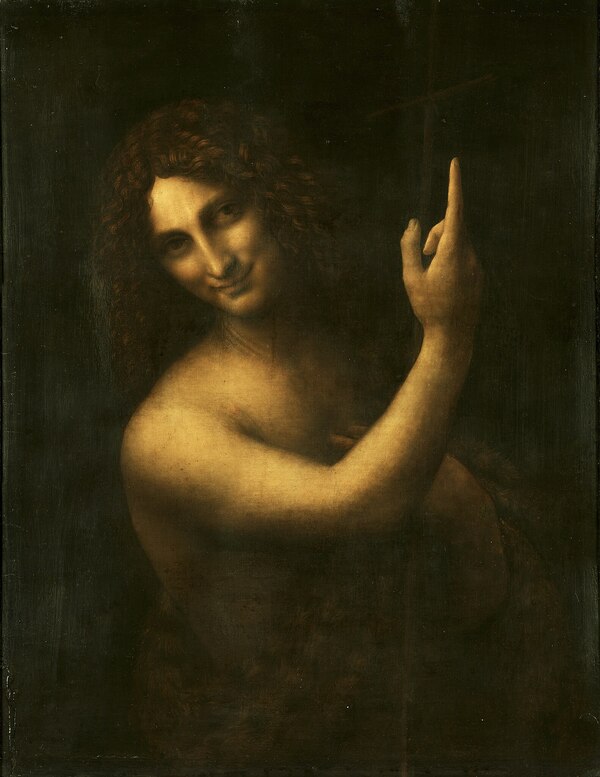

Иоанн Креститель, Леонардо да Винчи, 1514–1516 гг. / Мадонна Бриджуотер, Рафаэль Санти, 1507 г.

Однако, подобного свечения лица на протрете и полной пустоты, тотальной мглы художники эпохи Ренессанса добивались и с вполне себе пространственными работами.

Так, например, на картине «Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи добавляет пространственности с помощью креста на фоне фигуры. При этом лицо и часть тела Святого все еще поддается такому эффекту свечения. При этом контраст усиливается, по сравнению с двумя другими рассмотренными подобными работами с помощью полного затемнения тела снизу, что полностью фокусирует внимание на светлой, чуть ли не белесой коже Иоана Крестителя по центру.

Похожим примером может служить работа Рафаэля Санти «Мадонна Брижуотер», где, хоть пространственность и проработанность фона и остается за счет света на ступенях, левой стене и окне, все равно остается яркий контраст темного и белого. Подобное происходит из-за того, что светлые части фона кратно темнее, чем кожа Девы Марии и ребенка. Маленький Иисус, при этом контрастирует не только с черным на фоне, но и с затемненными складками одежды Святой.

Мадонна Литта, Леонардо да Винчи, 1490–1491 гг. / Мадонна Альдобрандини, Рафаэль Санти, 1910 г.

В работах «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи и «Мадонна Альдобрандини» Рафаэля Санти композиции крайне схожи, что свидетельствует о расхожести подобного расположение светотеневых контрастов. На обеих картинах, хоть окна и перенимают часть внимания, композиционным центром остается лицо Девы Марии. Этот эффект достигается с не только с помощью большей светоносности головы Святой, но и из-за того, что черная тень охватывает ее образ, заставляя внимание зрителя фокусироваться на ней.

Весна, Сандро Боттичелли, 1482 г.

Такой же прием встречался и раньше, в период Раннего Возрождения. Например, в картине Боттичелли «Вестна» все фигуры — светлые и расположены на темном фоне. При этом, из-за наибольшего контраста белесой кожи женщины и окутывающего ее полностью черного, она выделяется на фоне других, расположенных на пересечениях черного и светлого, фигур.

Возможно, именно такой обманчивый эффект «ложного» композиционного центра в картинах с ярким центральным пятном на темном фоне и повлиял на то, что такой прием в композиции стал расхожим и перекочевал и в картины более поздних авторов.

Венера Урбинская, Тициан Вечеллио, 1538 г.

Например, в картине Тициана «Венера Урбинская» сразу несколько самых светлых пятен: Венера, белые простыни, платья женщин вдалеке, закат за окном. Однако, композиционным центром этой картины является именно лицо женщины на простынях. Это происходит из-за черной стены на фоне, которая резко контрастирует с ней, создавая точку притяжения взгляда и делая подушку наиболее ярким элементом.

Даная, Тициан Вечеллио, 1544–1546 гг.

«Даная» Тициана, хоть и схожа расположением и тоном пятен с «Венерой Урбинской», в корне расходиться с ней характером «ложного» акцентного пятна. В этой картине оно контрастирует с черной массой цветом. Однако центром композиции, как и в случае с «Вкнерой Урбинской» в данном случае является женщина на белых простынях.

Святое Семейство с маленьким Иоанном Крестителем в пейзаже, Рафаэль Санти, 1512–1514 гг. / Кающаяся Мария Магдалина, Тициан Вечеллио, 1565 г.

Однако, светлое в картинах художников эпохи Ренессанса могло выделяться не только на черном фоне. Так в картине «Святое Семейство с маленьким Иоанном Крестителем в пейзаже» Рафаэля Санти на первый план выделяются мать с ребенком, как самое большое белое композиционное пятно. Это происходит из-за того, что разница, между светлым композиционным центром и темным окружением больше, чем между любыми другими тоновыми пятнами в картине.

В картине «Кающаяся Мария Магдалина» Тициан передал важность фигуры девушки с помощью все тех же приемов: в сравнении с фоном ее фигура светлее всех остальных тоновых пятен.

Тайная вечеря, Леонардо да Винчи, 1495–1498 гг.

В картине Леонардо да Винчи «Тайная вечере» показан вариант контраста темного и светлого с малым отличием тона как на светлой части, так и на темной. Так получается благодаря малым изменениям тона в пятнах.

Преображение, Рафаэль Санти, 1516–1520 гг. / Видение Святого Иеронима, Пармиджанино, 1527 г.

Картины «Преображение» Рафаэля и «Видение Святого Иеронима» с первого взгляда могут композиционно показаться вариантом контраста светлого на темном из-за большого светлого пятна на фоне более темного окружения. Однако, из-за того, что свет как бы «опутывает» фигуры с более темным тоном, образы Святых выставляются на первый план.

Контраст светлого на темном в картинах эпохи Ренессанса применялся почти повсеместно. С помощью него композиционный центр картины начинает как бы «светиться», перетягивая внимание на себя. В основном такой эффект композиций с контрастом светлого на темном использовался в религиозных сюжетах, когда надо было показать чистоту и праведность центрального героя картины.

2. Темное на светлом: передача глубины

Контраст темного на светлом, хоть и был распространен в меньшей степени, по сравнению с другими видами контраста, отразился во многих картинах как эпохи Раннего Возрождения, так и в более Позднем Ренессансе.

Тайная вечере, Тициан Вечеллио, 1564 г.

В своем варианте «Тайной вечере» Тициан поменял вид контраста, заложенный в композиции его вдохновителя, Леонардо да Винчи. На его картине центром притяжения взгляда является не белое, а темное пятно леса. С помощью него Тициан заостряет внимание на центре. Уже после темного пятна на передний план выходит лицо Иисуса Христа.

Сотворение Адама, Микеланджело Буонарроти, около 1511 г.

В части «Сикстинской капеллы» под названием «Сотворение Адама» с помощью темных ярких элементов на белом фоне выделяются белые фигуры Адама и Бога. Сложно с точностью уверять, что это произведение относиться именно к этому виду тонового контраста, так как человеческие фигуры намного светлее, чем черные пятна рядом с ними. Это свидетельствует о сложности и многогранности самой композиции, которая использует сразу два варианта светотеневого контраста.

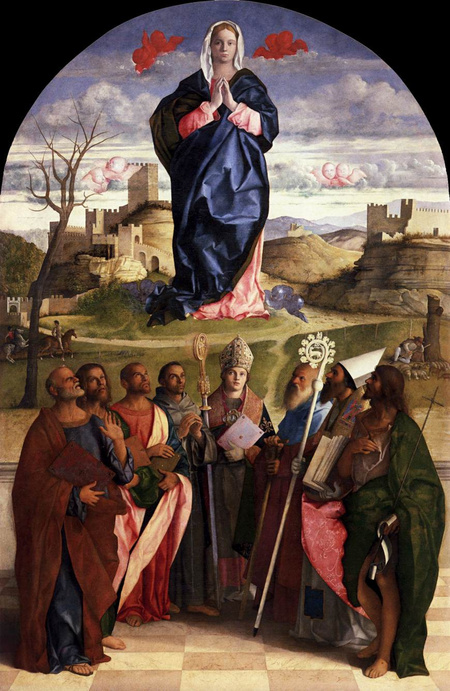

Богоматерь во славу святым, Джованни Беллини, 1510–1515 гг. / Сикстинская Мадонна, Рафаэль Санти, 1512–1513 гг.

На картине «Богоматерь во славу святым» Джованни Беллини светотеневой контраст темного на светлом используется для создания сразу двух композиционных центров, что указывает на то, что в эпоху Ренессанса уже было понимание того, как строить сложные композиции с помощью тоновых контрастов.

На картине «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти контраст темного со светлым фоном присутствует почти на всех фигурах в картине. Именно с помощью дополнительной подсветки образ Девы Марии акцентирует на себя внимание.

Контраст темного на светлом, хоть и встречался реже в картинах эпохи Возрождения, чем контраст светлого на темном, был известен художникам. Чаще всего он применялся в связке с другими видами тонового контраста.

3. Темное и светлое на тонально нейтральном: пестрота и яркость

Использование контраста темного и светлого на тонально нейтральном фоне было не так популярно среди художников эпохи Возраждения, однако несколько таких примеров можно найти.

Портрет мужчины в красной шапке, Тициан Вечеллио, 1516 г. / Портрет Элеоноры Гонзага, Тициан Вечеллио, 1538 г.

Например, подобный вид контраста активно использовал Тициан в портретах людей с натуры. Используемые им тоновые контрасты на одежде делает композиционные центры картин ярким и пестрым, что особенно подходит для изображения реально существующих людей.

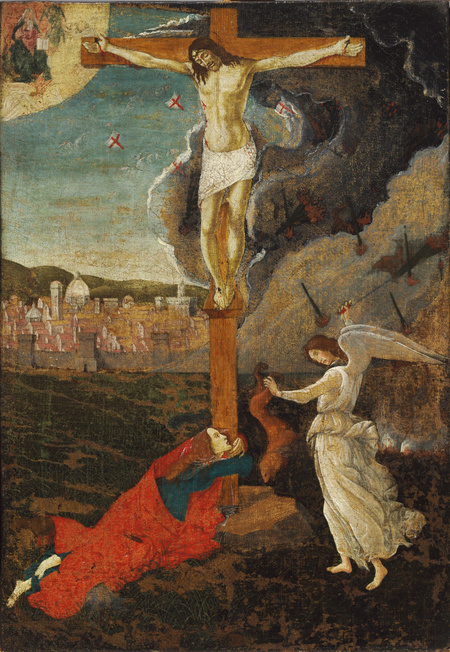

Мистическое Распятие, Сандро Боттичелли, 1500 г. / Мадонна Ансидеи, Рафаэля Санти 1505–1507 гг.

Так же подобие подобного контраста можно найти и в работах деятелей Раннего и Высокого возрождения.

В картине «Мистическое Распятие» Сандро Боттичелли нейтральный фон тона контрастирует с темными и светлыми частями дыма и фигурами Иисуса и Ангела.

В картине «Мадонна Ансидеи» Рафаэля сложно сразу заметить элементы контраста темного и светлого на нейтральном фоне, однако чередующиеся темным и светлым тоном ступени притягивают внимание зрителя и являются одним из композиционных центров картины именно из-за контраста, заложенного в них.

Контрас темных и светлых пятен на фоне нейтрального тона в полной мере был использован только Тицианом в натурных портретах. Из-за своей непопулярности он не успел в должной мере раскрыться в искусстве Возрождения.

Заключение

В работах многих известных художников эпохи как Раннего, так и Возвышенного и Позднего, Ренессанса повсеместно использовался тоновой контраст как центр притяжения внимания зрителя. Особо часто в картинах того времени встречается контраст светлого на темном фоне, что обуславливается самой популярной темой в искусстве Возрождения — библейской. С помощью этого вида контраста акцентируемая часть работы начинает казаться ярче и как бы «светиться», что особенно подходит под канонизированный способ изображения Святых на иконах.

Контраст темного на светлом использовался в меньшей степени чем первый и чаще всего являлся не основополагающим, а дополнительным.

Контраст темного и светлого на нейтральном тоне в полной мере применял только Тициан в своих портретах. Он является наимение представленным из всех видов тонового контраста.

Однако, несмотря на малую представленность в живописи эпохи Ренессанса некоторых видов теневого контраста, большинство самых именитых художников того времени, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Тициан Вечеллио, Джованни Беллини и другие активно применяли разность темного и светлого, составляя на ее основе структуру композиции и выделяя с помощью него акценты.

Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве: В двух томах. // М.: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1935 — 1937. — с. 178.

Stumpel Jeroen // On Grounds and Backgrounds: Some Remarks about Composition in Renaissance Painting // Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art, 1988 — том 18, № 4 — с. 222.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lady_with_an_Ermine_-Leonardo_da_Vinci-_Google_Art_Project.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci,_Salvator_Mundi,_c.1500,_oil_on_walnut,45.4%C3%97_65.6_cm.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_-_Saint_John_the_Baptist_C2RMF_retouched.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Raffaello_Sanzio_-Bridgewater_Madonna-_WGA18647.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_attributed_-_Madonna_Litta.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Aldobrandini_Madonna.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli-primavera.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiziano_-Venere_di_Urbino-_Google_Art_Project.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_011.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffael_100.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_009.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-The_Last_Supper(1495-1498).jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transfigurazione_(Raffaello)_September_2015-1a.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Parmigianino_-The_Madonna_and_Child_with_Saints%28The_Vision_of_St_Jerome%29.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Titian_and_his_workshop_-_Last_Supper,_1557-64.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:God2-Sistine_Chapel.png (Дата обращения: 19.11.2025).

https://artchive.ru/giovannibellini/works/552381~Bogomater%27_vo_slave_so_svjatymi (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAFAEL_-Madonna_Sixtina(Gem%C3%A4ldegalerie_Alter_Meister, _Dresden, 1513-14.%C3%93leo_sobre_lienzo, _265_x_196_cm)FXD.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_055.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_a_Man_in_a_Red_Cap_-_Titian_c._1510FXD.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli,_crocifissione_simbolica,_fogg_art_museum.jpg (Дата обращения: 19.11.2025).