Тихий бунт в советском искусстве

РУБРИКАТОР

1.КОНЦЕПЦИЯ 2.ТИХИЙ БУНТ В СОВЕТСКИХ СЛОГАНАХ 3. АБСТРАКЦИЯ КАК ФОРМА БУНТА 4.ПРИЁМЫ УХОДА ОТ ИДЕОЛОГИЧНОСТИ 5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6.БИБЛИОГРАФИЯ 7.ИСТОЧНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

КОНЦЕПЦИЯ

Мое визуальное исследование посвящено феномену «тихого бунта» — формы сопротивления, которая проявлялась не в открытых политических жестах, а в тонких, визуально скрытых стратегиях художников советского периода. В условиях тотальной идеологизации искусства, где доминирующим языком был соцреализм, любое отклонение от нормативной эстетики становилось жестом самоутверждения и попыткой вернуть субъектность художнику. «Тихий бунт» стал не только протестом против идеологической системы страны, но и внутренней практикой, направленной на сохранение свободы и реализованной через формальный эксперимент, иронию, абсурд, изоляцию и создание персональных мифологий. В этом контексте роль зрителя становится ключевой, так как именно он завершает акт сопротивления, расшифровывая намёки, недосказанности и визуальные «пустоты».

Формируется особая коммуникативная модель между художником и публикой — «приглушенное высказывание».

Особое внимание я заостряю на художественных стратегиях, позволившие авторам существовать на грани дозволенного: абстракция, минимализм, редукция образа, намеренная фрагментарность, работа с визуальной неопределённостью. Такие приёмы не противопоставлялись государству напрямую, однако создавали пространство для внутренней автономии. Художники избегали прямого конфликта, но через самоограничение, уход в камерность или фиксацию бытовых абсурдов демонстрировали собственное видение реальности, несовместимое с официально одобренным партией.

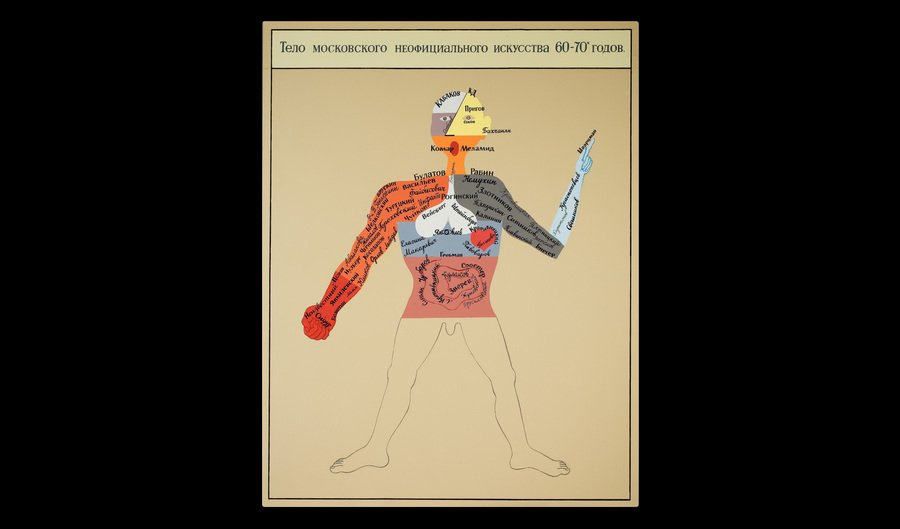

Тело московского неофициального искусства 60–70-х годов, 2002, Виктор Пивоваров

Безусловно главную роль в этом контексте играют художники неофициального искусства. Их работы становятся своеобразными документами человеческого существования внутри системы. Одни показывают «незамысловатые сюжеты» в коммунальных пространствах, другие художники активно работали с плакатными техниками. Их работы превращаются в инструменты анализа советской повседневности. Через иронию, нарочитую простоту, «замедленное» зрительное восприятие они вскрывают механизмы идеологического давления на советского гражданина, которые обычно остаются невидимыми.

Таким образом, «тихий бунт» становится визуальной и интеллектуальной стратегией выживания, нежели полноценно громким политическим актом.Я предлагаю рассмотреть модернистские практики советских художников и как эстетический эксперимент, и как способ сопротивления, основанный на личной автономии, медленном наблюдении, а также создании альтернативных миров. Именно в этой негромкой, но настойчивой форме выражения заключается ключ к пониманию во многом непризнанной советской визуальной культуры и её скрытых напряжений, определивших развитие искусства на рубеже эпох.

ТИХИЙ БУНТ В СОВЕТСКИХ СЛОГАНАХ.

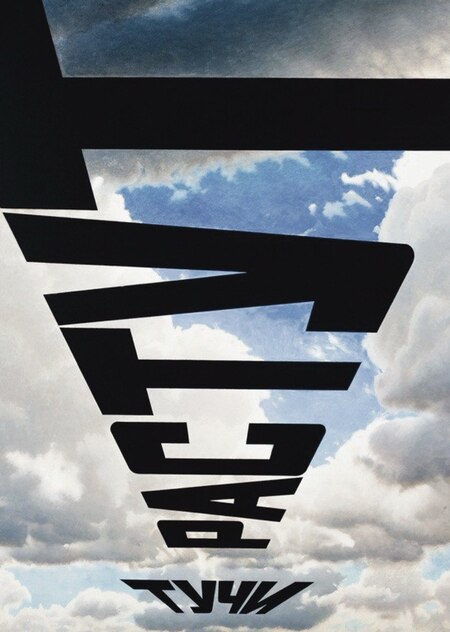

ЭРИК БУЛАТОВ

Конечно же тему «Тихого бунта» на мой взгляд необходимо начать с работ Эрика Булатова. В 1970-е годы художник разрабатывает оригинальный художественный метод, заключающийся в соединении традиционной пейзажной живописи с элементами плаката, геральдики и текстовыми фрагментами. Эти элементы, внедренные в иллюзорное пространство пейзажа, выполняют функцию деконструкции, акцентируя материальность холста и разрушая перспективную глубину.

Слава КПСС, 1975 г, Эрик Булатов

Слава КПСС, 1975 г, Эрик Булатов

На картине мы видим ярко-голубое небо с пушистыми белыми облаками. На переднем плане расположены огромные красные буквы, занимающие весь формат: «СЛАВА КПСС».

Эти буквы закрывают почти всё изображение, оставляя лишь небольшие «окна» неба между вертикалями шрифтовых форм.

Накладывая политический лозунг на привычный небесный пейзаж, Булатов показывает как советская власть проникает в жизни простых граждан. Она буквально начинает занимать все свободное пространство, оставляя лишь небольшие щелки. Мы смотрим на небо, будто бы через «решетку».

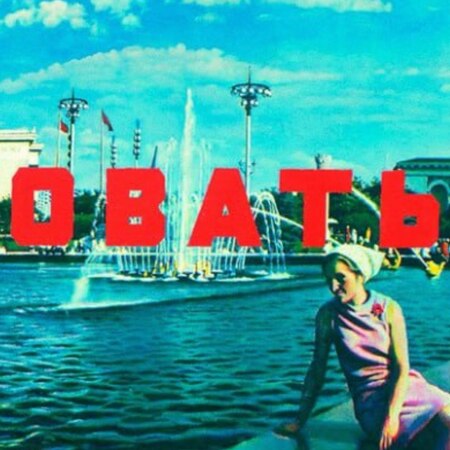

Добро пожаловать, 1974 г, Эрик Булатов

В «Добро пожаловать» Эрик Булатов снова играет с плакатными приемами.

На заднем плане мы видим ВДНХ, чистое голубое небо, отражающееся в фонтане. На первый взгляд утопичный пейзаж дополняет добродушная фраза — «Добро пожаловать».

Добро пожаловать, 1974 г, Эрик Булатов

Однако от надписи наоборот идет неприятное ощущение. Толстые красные буквы, которые закрывают почти весь центр сцены. Надпись вторгается в пространство, создавая ощущение контроля и главенства над зрителям.

Создается конфликт между идеальным гиперболизированным пейзажем и «тяжелой» давящей надписью.

Важным элементом становится женщина на переднем плане. Она контрастирует с идеальным задним планом, а также входит в конфликт и с лозунгом на переднем. Она реальная.

Помимо плакатных слоганов, Булатов обращается и к другим символам советской идеологии.

Горизонт, 1971–1972гг, Эрик Булатов

На картине мы видим солнечный пляж, море, открытое пространство и яркое небо. На переднем плане группа людей идёт к морю. Сцена выглядит почти идеальной, но через всю композицию проходит широкая горизонтальная красная полоса, прорезающая пространство подобно барьеру или занавесу.

Горизонт, 1971–1972гг, Эрик Булатов

Эта полоса является ключевым элементом, который полностью меняет смысл картины. Булатов делает отсылку на орденскую ленту (ковровую дорожку), которая является одним из символов советской идеологии.

Горизонт часто ассоциируют с будущими перспективами и свободой, однако та самая лента преграждает путь нашему взгляду. Она как бы говорит: «Дальше смотреть нельзя».

Советский космос, 1977–1978гг, Эрик Булатов

Советский космос, 1977–1978гг, Эрик Булатов

В данном плакате Эрик Булатов использовал символы советской идеологии — герб, лозунги, портреты Брежнева — и поместил их в контекст космоса: ощущение высоты, мечты, но одновременно и бездушную машину символов. Его работа «Советский космос» звучит как торжественный гимн, но на самом деле полна иронии. Булатов показывает, что космос — это не только звезды и свобода, но и огромная пропасть между человеком и системой, между мечтой и ее показной пропагандой. Внешне все выглядит величественно и помпезно, но чем дольше всматриваешься, тем сильнее ощущаешь тревогу.

АБСТРАКЦИЯ КАК ФОРМА БУНТА

МИХАИЛ ШВАРЦМАН

В советское время духовность, мистическое, символическое воспринималось как «антинаучность», которое мешало построению идеологически правильного общества. Однако Михаил Шварцман в своих работах часто обращается к сакральным религиозным мотивам, используя абстракцию, как путь к внутренней свободе и отказа от идеологического запрета.

Его абстракционный отказ от соцреализма и создание подобных картин прекрасно вписывает его в концепцию темы «тихого бунта».

Первая Иерархия, 1972

Композиция, 1969

Михаил Шварцман

Абстракция Шварцмана уходила далеко от сюжета и конкретного посыла. Художник работал с формой и материей. Его композиции «плоские» и знаковые, однако на смысловом уровне они многослойны и требуют от зрителя другого уровня восприятия, не того, какого задает система.

Давид, 1970, Михаил Шварцман

Эта работа относится к уникальной системе Шварцмана под названием «иерартурам», то есть абстрактно-символическим образам, которые стоят на грани иконы, знака и метафизической фигуры. Он сам подчеркивал, что его произведения не иллюстративны, то есть это не «портрет», а иерартический образ, воплощающий идею, духовную сущность, внутренний закон формы.

Давид, 1970, Михаил Шварцман

Рассматривая центральную фигуру, можно сказать, что работа Шварцмана отсылает к иконописи: фронтальность, цветовая символика, фигура-столп, некий ореол вокруг головы.

Шварцман создает метафизический религиозный тип, не принадлежавший ни одной конфессии.

Иература, 1972, Михаил Шварцман

Композиция картины вертикальна, симметрична, построена на строгой оси. Перед нами иконообразная конструкция.

Иература, 1972, Михаил Шварцман

Картина состоит из: • центрального «окна», похожего на портал или священное пространство • двух боковых крыльев, образующих структуру, подобную распахнутой ризе или крылатой оболочке • тонких, графически выверенных линий, фиксирующих осевые связи между элементами • верхней «короны», напоминающей шлем, митру или храмовый купол.

Эта конструктивность делает работу похожей на техногенную икону, но без сюжета и фигуративности, только символы.

Шварцман нарушал сразу все запреты. Его бунт был не в иронизации, а в создании своего автономного языка, отказа от сюжетности и форме, которая не поддавалась идеологическому нормированию.

Серафим, 1972, Михаил Шварцман

ПРИЁМЫ УХОДА ОТ ИДЕОЛОГИЧНОСТИ

ВИКТОР ПИВОВАРОВ

Пивоваров в своем творчестве применяет несколько характерных методик, которые позволяют ему дистанцироваться от идеологической повестки. Например, он сосредотачивается на частной жизни, личных переживаниях, вообщем берет более бытовые и «собственнические» сюжеты, а не коллективные идеи.

Предчувствие, 1977, Виктор Пивоваров

«Предчувствие» (1977) — это одна из наиболее ярких работ Пивоварова, в которой он создаёт внутреннюю психологическую модель мира, скрывающуюся от внешнего давления.

На картине мы видим овальное «окно-видение»: пространство будто заключено в капсулу. Внутри находится комната, частное пространство, в котором доминирует большая красная форма, похожая на пылающую массу или заполняющий мир туман. Художник переносит внимание на личное пространство — маленькую комнату, стол, стул, кровать.

Предчувствие, 1977, Виктор Пивоваров

Красная форма, будто пламя или волна, вторгается в пространство. Эта форма как раз является символом того самого «предчувствия» из названия картины.

В правой части композиции едва намечена фигура мужчины, скрытого частично красной массой. Он не герой и не трудящийся. Он теневой, «второстепенный», как будто вообще случайно добавленный. Так Пивоваров создаёт образ человека, скрытого системой, но сохраняющего внутреннюю жизнь.

Московская вечеринка, 1971, Виктор Пивоваров

Официальная культура 1970-х навязывала образ счастливой коллективной жизни: дружба, веселье, общность, благополучие.

Московская вечеринка, 1971, Виктор Пивоваров

Пивоваров делает противоположное — вечеринка превращена в абсурдный, разрозненный, странный набор жестов и предметов: • пустые бокалы, • брошенные приборы, • бутылка как центр композиции, • стол как поле хаоса.

Это не праздник и не общность, а разобщённость, тишина, внутреннее одиночество.

Комната в этой картине — это нереалистическое пространство в духе концептуализма: плоские стены, нарочито примитивная перспектива, жёлтый фон, лишённый материальности.

Ничего «правдоподобного» и именно это уводит изображение от соцреалистической задачи «показывать жизнь такой, как она должна быть».

Также важным приемом стала фрагментация картины. Нет единого рассказа. Это набор символов. Так нельзя «воспитать гражданина».

Пивоваров не критикует систему напрямую. Он уходит в зоны, где система не работает — в личное воображение, в абсурд и внутренний монолог.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение становится ясно, что явление «тихого бунта» в модернистском искусстве советского пространства демонстрирует, как сопротивление может существовать вне громких деклараций и политических лозунгов. В условиях тотального идеологического давления и контроля советские авторы смогли создавать свои визуальные «приглушенные» альтернативные высказывания, которые могли идти в разрез с партией.

Таким образом, тема «тихого бунта» красной нитью прошла через различные модернистские направления, тем самым становясь одним из важных этапов формирования искусства в переходные постсоветские периоды.

Юшкова О. На пути к новому канону // ж-л «Третьяковская галерея». 2008. № 4 (21) Дата обращения: 5.11.2025

Кусков С. «Иератизм» Михаила Шварцмана Дата обращения: 5.11.2025

Эрик Булатов о своём творчестве // Искусство, 1990, № 1, С. 20 Дата обращения: 10.11.2025

Сергей Попов. Эрик Булатов: картина после живописи / Алленова Екатерина, Игнатьева Анна, Бобринская Екатерина. — М.: Международный культурный фонд BREUS Foundation, 2017. — 144 с. Дата обращения: 11.11.2025

Viktor Dmitrievich Pivovarov // Benezit Dictionary of Artists (англ.) — OUP, 2006 Дата обращения: 15.11.2025

Dark Rooms Виктор Пивоваров галерея XL архив. http://www.xlgallery.ru/past.exhibitions?lang=RU&id=17. Дата обращения: 15.11.2025

1.https://dzen.ru/a/aLrZtgIVi3wI05fK (Картина «Тучи Растут»)

https://msca.ru/blog/articles/erik-bulatov/ (Картины: «Горизонт», «Слава КПСС», «Советский космос»)

https://arzamas.academy/materials/1563 (Картина «Добро пожаловать»)

https://www.mutualart.com/Artwork/First-Hierature/6CBBB8DCB6A70FA5 (Картина «Первая Иерархия»)

https://www.mutualart.com/Artwork/IERATURA/2DA139BC057610CF (Картина «Иература»)

https://www.mutualart.com/Artwork/Composition/916997B52DFB598B (Картина «Композиция 1969»)

https://www.mutualart.com/Artwork/Seraphim/579EFE7D54C8E27A( Картина «Серафим»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шварцман, _Михаил_Матвеевич (Картина: «Давид»)

https://www.m24.ru/articles/zhivopis/25042016/102994 (Картина «Предчувствие»)

https://arzamas.academy/materials/2024 (Картины «Московская Вечеринка» и «Тело московского неофициального искусства 60–70-х годов „)