Темный романтизм в живописи

Концепция

Жанр «романтизм» сформировался в начале XIX века как реакция на строгость классицизма. Главными темами для художников стали личные переживания, чувства, выражения эмоций и стремление к свободе — темы, ранее считавшиеся слишком личными для выставления их на всеобщее обозрение. Причина такой эмоциональной открытости — усталость художников от строгих канонов и рационального взгляда на мир, протест против нравоучительных историй классицизма. Этот протест формирует два основных принципа романтизма — иррациональность и личные чувства.

Неудивительно, что в искусстве, основанном на человеческих эмоциях, появилась мрачная ветвь — то, что некоторые называют «темным романтизмом». В то время как некоторые исследователи активно используют этот термин, другие считают его весьма неоднозначным и расплывчатым. Однако факт остается фактом, романтики рассматривали полный спектр человеческих эмоций, в том числе их теневую сторону — кошмары, трагедии и другие прелести эмоционального спектра человека. Другими словами, просто честно показывали, что эмоции — не всегда про веселье, счастье и светлую любовь. Явление обращения к этой стороне человеческой души можно наблюдать как в литературе, так и в живописи, которая особенно нас интересует в рамках этого исследования.

Будут рассмотрены работы нескольких художников, чьи подходы к мрачной образности заметно отличаются. Немаловажно изучить источники вдохновения художников, смыслы, которые они закладывают в свои работы, и разумеется, какие впечатления производят на зрителя. Исторический контекст поможет разобраться в этих вопросах. Для исследования использовались статьи, разбирающие искусство художников, а также их биографии.

Цель исследования — понять, в чем заключается «темный романтизм», можно ли выделять его в отдельный поджанр искусства, разобрать подходы к созданию подобного искусства у разных художников.

Истоки мрачной образности в романтизме

Невозможно отрицать влияние готической литературы на становление «тёмного романтизма». Эмоциональная сфера романтизма обогатилась образами сверхъестественного, ощущением фатальности, мистификациями, мифологическими мотивами и гротекскными персонажами.

Однако художественные истоки не ограничиваются литературой. Огромную роль сыграла философия иррационального, отрицавшая идею о мире как о логичной и предсказуемой структуре. Вместо этого она говорила о бессознательных силах, внезапных порывах. Человек — существо, движимое тем, что он сам осознать не в силах.

«Странник над морем тумана», Каспар Давид Фридрих, 1818 г. Классическая картина романтизма

Для романтиков творчество — неуправляемый процесс, вспышка личного мифа. Ночь души противостоит дню и порядку, чувства берут верх над разумом. Законы логики в этих произведениях нередко нарушаются сознательно, чтобы сохранить правду переживания, которая существует до мыслей, до объяснений.

Аббатство в дубовом лесу. Каспар Давид Фридрих 1810 г.

Исторический контекст усилил это движение. Наполеоновские войны, Великая французская революция и последующие европейские революции начали уничтожать веру в просветительский рационализм. Люди увидели, что разум и прогресс не спасают от разрушения и хаоса, и на фоне разочарования и утраченных надежд темы потери, одиночества и внутренней борьбы стали особенно актуальными, из-за чего художники естественным образом обратились к трагической стороне человеческого опыта.

Художники не ограничивались простым обращением к мрачным сюжетам — перед ними открывался простор экспериментировать, исследовать, где проходит граница нормы. Как и в античных трагедиях, страх становился инструментом переосмысления жизни и ее ценностей, а мотив страдания позволял зрителю глубже погрузиться в внутренний мир героя.

«Аффекты, относящиеся к самосохранению… вызывают восторг, если у нас есть идея неудовольствия и опасности, но сами мы в действительности не находимся в таких обстоятельствах. <…> Все, что вызывает этот восторг, я называю возвышенным. Аффекты, относящиеся к самосохранению, являются самыми сильными из всех аффектов». — Эдмунд Бёрк

«Двое, созерцающие Луну». Каспар Давид Фридрих. 1819-20.

Генрих Фюсли: Мрак как фантазия и подсознание

«Реальность полна разочарований для того, чьи источники удовольствия питаются элизиумом фантазии» — Генрих Фюсли

Генрих Фюсли родился в 1741 году в Цюрихе, в семье художника-пейзажиста и портретиста. Он получил классическое образование, интересовался античной литературой и философией — занятие, которое никак не предвещало, что спустя несколько десятилетий он станет главным специалистом Европы по изображению ночных кошмаров.

В 1761 году Фюсли пришлось покинуть Швейцарию: он участвовал в разоблачении одного коррумпированного чиновника, чья семья, мягко говоря, не оценила такого гражданского порыва. Так начались его долгие европейские странствия, которые в итоге привели его в Англию. Там Фюсли познакомился с сэром Джошуа Рейнольдсом, который увидел в его рисунках куда больший потенциал, чем спокойная жизнь филолога в Цюрихе. По рекомендации Рейнольдса Фюсли отправился в Италию, чтобы наконец посвятить себя искусству.

Почти десятилетие спустя он вернулся в Англию, где получил крупный заказ — создание работ для Шекспировской галереи. Это стало для него важнейшим этапом: Фюсли стал членом Королевской академии, преподавал живопись, а его репутация как мастера мрачных видений только укреплялась. Он также состоял в немецком литературном движении «Буря и натиск», выступавшем против рационализма и холодной логики Просвещения. (То есть Фюсли систематически боролся с рациональностью как в жизни, так и в искусстве.)

Фюсли откровенно называл себя художником «тёмного романтизма» и «готического ужаса». На его стиль сильно повлияли театр и драма: многие его картины основаны на литературе — античных мифах, произведениях Шекспира, «Песни о Нибелунгах». Театральность чувствуется и в композиции: фигуры часто поставлены как актёры на сцене, жесты подчеркнуты, свет драматически выхватывает главное. Это не просто живопись — это визуальный спектакль, где каждая тень знает свою роль.

«Ночной кошмар». Генрих Фюсли. 1781.

Картина «Ночной кошмар» — самое известное произведение Фюсли. Художник написал несколько версий этой картины, что подчеркивает важность темы для него. Во всех вариантах сохраняется атмосфера тревожного сновидения: нелогичность пространства, чувство вторжения чего-то потустороннего. «Ночной кошмар» — размышление на тему страхов, приходящих в к человеку в бессознательном состоянии.

«Ночной кошмар». Генрих Фюсли. 1790 г.

Картина выполнена в темных тонах, что подчеркивает и нагнетает мрачную атмосферу. В центре картины — девушка, находящаяся в неестественной позе — невозможно определить, спит она, или находится в состоянии сонного паралича. На груди у девушки сидит демон, смотрящий с полотна на зрителя (или на девушку в другой версии картины). Из темноты показывается голова лошади с безумными горящими глазами.

Портрет девушки. Генрих Фюсли

Что интересно, на другой стороне картины был обнаружен незавершенный портрет девушки, в которую Фюсли был влюблен — предположительно, Анны Ландхольд, племянницы его друга.Однако, в силу некоторых жизненных обстоятельств, Генрих не смог на ней жениться. Некоторые исследователи находят связь между этим несостоявшимся союзом и мрачной символикой «Ночного кошмара». Еще один примечатнльный факт — Фюсли написал всего пару портретов за всю жизнь, в то время как обшее количесвтво картин и набросков у художника исчиляется сотнями.

«Титания и Основа с ослиной головой». Генрих Фюсли. 1790 г.

Творчество Уильяма Шекспира было одним из важнейших источников вдохновения для Фюсли. За свою жизнь художник создал множество произведений по мотивам пьес английского драматурга, и каждый раз он стремился не просто иллюстрировать сюжет, но передать его эмоциональный, порой тревожный подтекст.

«Фюсли так хорошо знал все произведения Шекспира, что мог воспроизвести по случаю любое нужное место. Но его талант имел такого же рода искажения, как и его ум, и отражается во многих его картинах» — Томас Коутс, издатель

Одним из ярких примеров такой интерпретации стала картина «Титания и Основа с ослиной головой», созданная по мотивам «Сна в летнюю ночь». В пьесе царица эльфов Титания в наказание за свою гордыню оказывается околдована и влюбляется в ткача Основу (или Боттома), которому волшебники даруют ослиную голову. Титанию и Основу окружает свита царицы. Художник позволяет себе отклонение от шекспировской эпохи: он наряжает придворных эльфов в костюмы своего времени.

«Титания и Основа». Генрих Фюсли. 1793 г.

Любопытно, что у этой работы существует две версии, и каждая раскрывает сюжет под своим углом. В первом варианте Титания и Основа противопоставлены друг другу: величественная царица, написанная светлыми, почти светящимися красками, возвышается рядом с сидящим, сгорбленным Основой, почти растворяющимся в тени. Разница между ними подчёркивает абсурдность волшебного наваждения и одновременно — хрупкость человеческого (или эльфийского) чувства.

Во второй версии Титания уже обнимает Основу. Здесь нет прежнего дистанцирования — напротив, сцена становится более личной, даже в некоторой степени трогательной, несмотря на всю ее абсурдность. Фюсли смягчает контраст и концентрируется на странной любви. Обе версии демонстрируют интерес художника к сочетанию прекрасного и чудовищного, возвышенного и гротескного — то есть к тому самому сплаву эмоций и иррациональности, который мы рассматриваем в рамках темы «тёмного романтизма».

«Гамлет и призрак его отца». Генри Фюсли. Между 1780 и 1785 г.

Творчество Генриха Фюсли — территория, где реальность уступает место воображению. Художник строит свои работы на вымысле — на мрачных сновидениях, древних мифах, литературных фантазиях и собственных эмоциональных переживаниях, которые он преломляет через призму театральной выразительности.

Для Фюсли не так важна достоверность события, как достоверность чувства. Он не изображает мир таким, каков он есть, — он показывает то, что может подстерегать человека внутри: тревогу, искушение, бессознательные страхи. Именно поэтому его картины нередко кажутся сценами из личного мифа, где логика уступает место иррациональному импульсу.

Его интерес к сверхъестественному и кошмарному не был попыткой шокировать зрителя. Скорее, это был способ визуализировать тонкие, неуловимые состояния души — те самые «ночные тени», которые редко попадают в привычные рамки искусства. В этом Фюсли становился одним из самых последовательных проводников того направления, которое сегодня называют тёмным романтизмом.

Его картины напоминают, что человеческая эмоциональность многогранна, что иногда именно фантазия позволяет точнее выразить внутренние переживания.

Франсиско Гойя: Мрак как социальная и личная трагедия

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес родился в 1746 году в испанской деревне Фуэндетодос. Интерес к искусству проявился у него в подростковом возрасте: Гойя обучался у художника Хосе Лусана-и-Мартинеса, копируя работы великих художников — это был традиционный метод обучения XVIII века.

Ранняя карьера Франсиско была связана с росписью церковных фресок. Несколько раз Гойя пытался добиться признания в Мадриде, и одна из этих попыток стала удачной: заказ от графа Флоридабланки привёл к знакомству с придворными кругами и последующему заказу на портреты членов королевской семьи — так Гойя стал известным и уважаемым художником. Он получил должность придворного живописца, позже — пост почётного директора Академии Сан-Фернандо, а затем и звание первого придворного художника при короле Карле IV.

«Портрет смеьи Карла IV». Франсиско де Гойя. 1800–1801 гг.

Казалось бы, жизнь складывается прекрасно, однако судьба распорядилась иначе. В 1792 году художник тяжело заболел. Болезнь сопровождалась потерей слуха, головокружениями, галлюцинациями, постоянными головными болями. Историки до сих пор спорят о диагнозе — версии колеблются от интоксикации свинцом (входившим в состав красок) до сифилиса, который Гойя действительно мог подхватить, учитывая его весьма бурную молодость. Каким бы ни был реальный источник болезни, её последствия однозначны: после 1790-х его живопись становится беспощаднее и мрачнее, будто он начинает писать не мир, а внутренние крики, которые никто, кроме него, уже не слышит.

Последние десятилетия жизни Гойи проходили на фоне политической нестабильности: Испания переживала оккупацию Наполеона, восстановление монархии, преследования либералов. Понимая, что его взгляды могут стать причиной преследования, художник в 1824 году покидает родину и перебирается во Францию. Там он проведёт остаток жизни — стариком, почти глухим, но всё ещё полным творческой ярости.

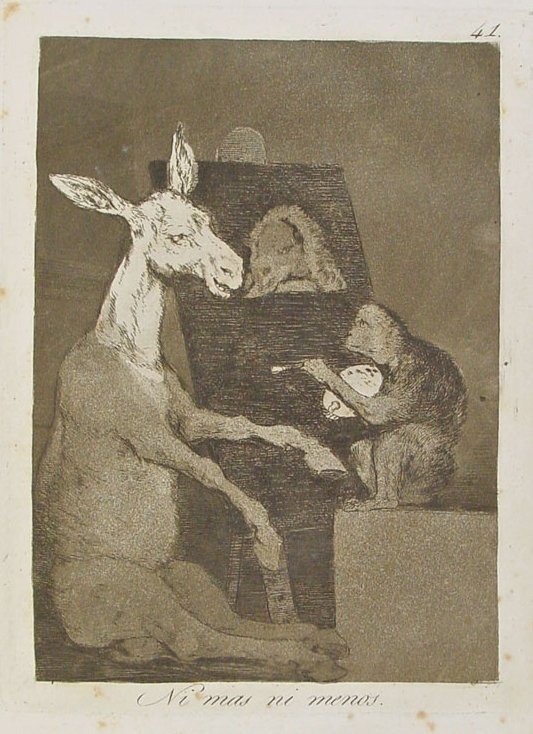

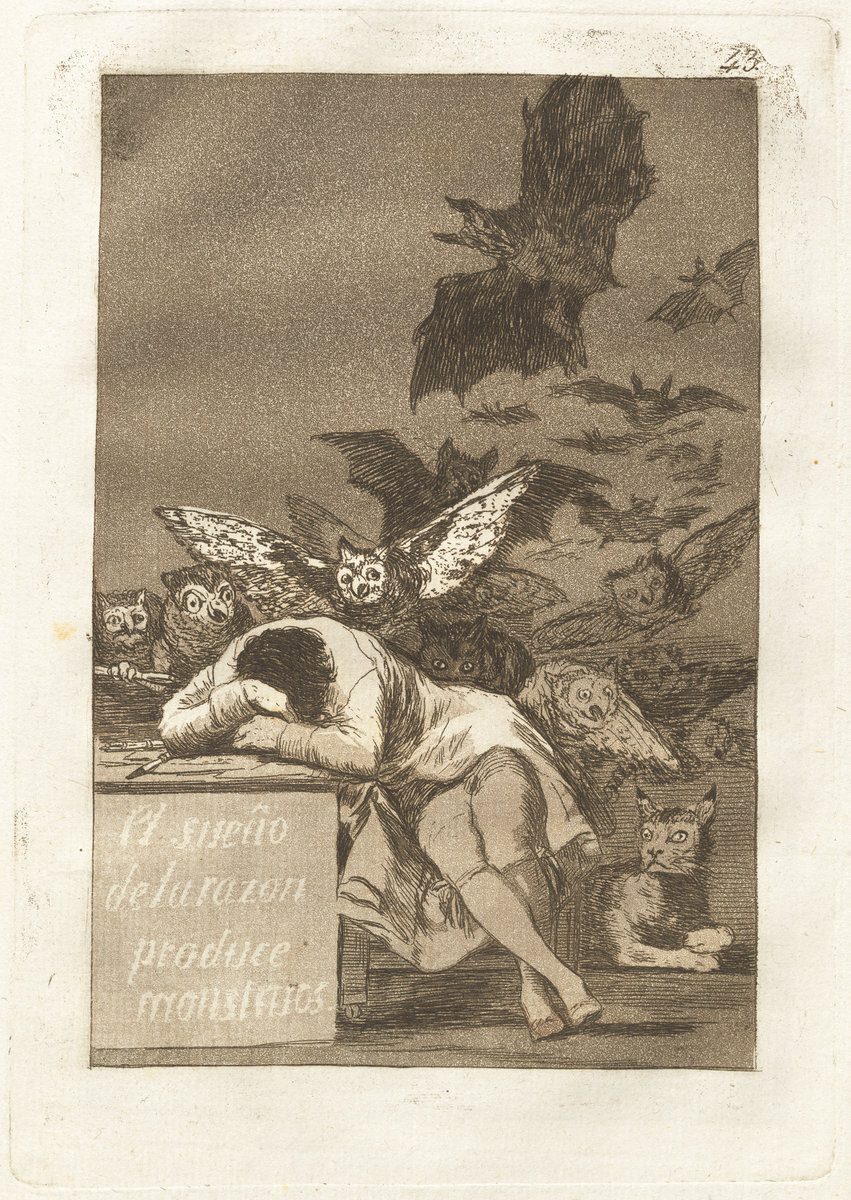

El sueño de la razón produce monstruos. «Сон разума рождает чудовищ». Франсиско де Гойя. 1799 г.

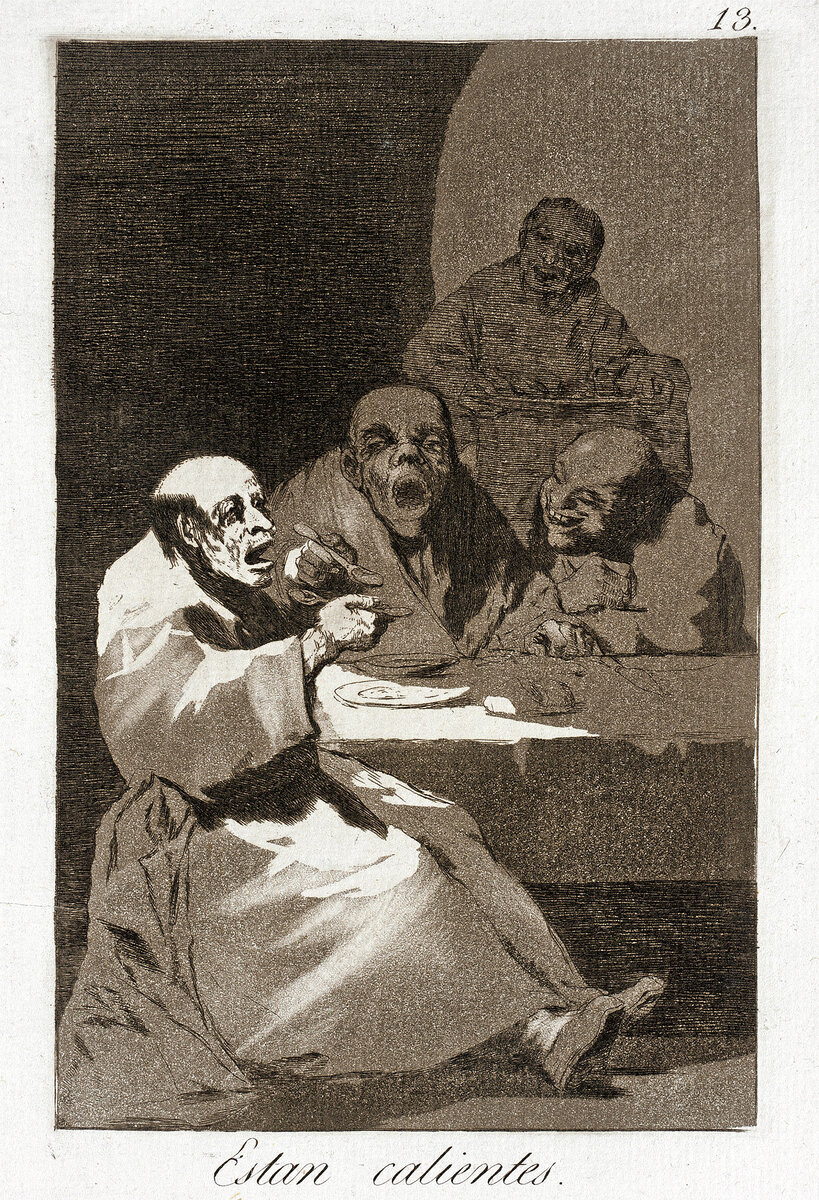

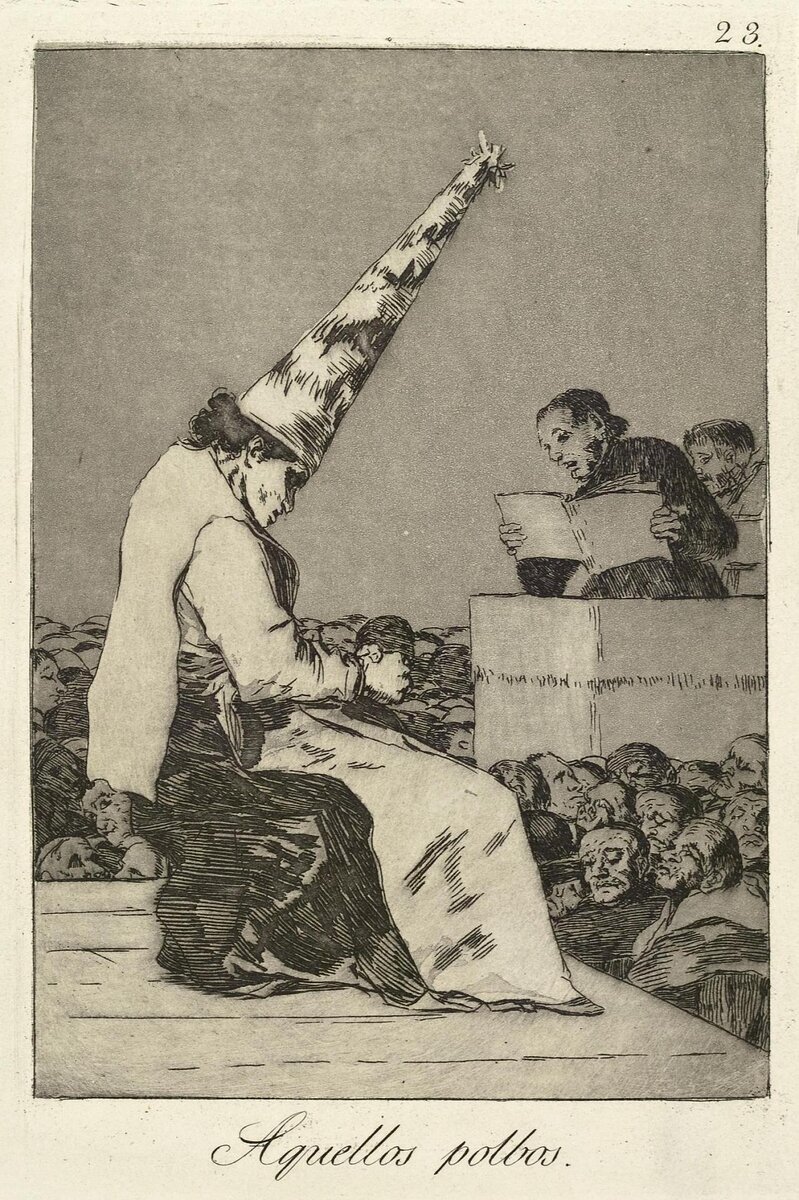

Традиционный жанр каприччио — легкая, живописная фантазия художника. Дословно с итальянского переводится как «каприз» или «причуда». Художники, работавшие в этом жанре, изображали в основном архитектуру — красивые (и иногда вымышленные) виды городов, совмещали архитектуру разных эпох. Главной характеристикой этого искусства была легкость, полет фантазии художника. Гойя решил вывернуть жанр наизнанку, превратив мечтательный жанр в беспощадную сатиру, высмеивающую общество.

Всего Франсиско нарисовал 80 гравюр «каприччио». В качестве заглавной он выбрал гравюру-автопортрет, на которой он лежит на столе, закрываясь рукой от чудовищ, которых сам и породил — «Сон разума рождает чудовищ». Гравюры были напечатаны в альбомах, которые художник собирался продавать, однако народ не смог понять замысел творца. Зато смогла испанская инквизиция — во избежание проблем художник передал оттиски Карлу IV.

Стоит поговорить о смыслах в этих работах — художник добавил подписи ко всем гравюрам, что избавляет от потребности гадать о замысле. Правда, совсем без пояснений обойтись не получится. - «Сон разума рождает чудовищ»: Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусств и всех их чудесных творений. - «До самой смерти»: Она прихорашивается — и очень кстати. Сегодня день её рождения. Ей исполняется семьдесят пять лет. К ней придут подружки. - «Горячо!»: Они так торопятся проглотить, что глотают кипящее. В удовольствиях тоже необходимы умеренность и воздержание. - «Из той пыли…»: «Ай-ай-ай! Можно ли так дурно обходиться с честной женщиной, которая за кусок хлеба с маслом усердно и успешно служила всему свету!». (Священный трибунал зачитывает приговор путане) - «Вот они и ощипаны»: Раз их уже ощипали, пусть убираются, другие придут на их место. (Путаны обокрали клиентов) - «Ни убавить, ни прибавить…»: Он заказал свой портрет — и хорошо сделал. Те, кто с ним не знаком и не видал его, все узнают по портрету.

«Капричиос» — попытка показать людям общество со стороны, обличить пороки с целью помочь обществу принять их, чтобы от них избавиться. Некоторые из работ кажутся настолько гротескными, что переходят черту бичевания пороков, выглядят как разочарование художника в людях и устройстве мира. Не исключено, что на работы повлияла болезнь — потеря слуха, галлюцинации сказались на образе мышления Франсиско де Гойи.

«Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Франсиско де Гойя. 1814 г.

Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде — одно из самых сильных социальных высказыванией Франсиско де Гойи. Картина посвящена освобождению Испании от французской оккупации, длившейся с 1808 по 1814 год. Будучи свидетелем революционных событий, Гойя пишет картину как интерпретацию травмы, затронувшей не только его, но и весь испанский народ.

На картине изображены две противоборствующие стороны — испанские мятежники, стоящие у стены в ожидании смерти, и французские солдаты, готовящиеся исполнять приговор. Мужчину в белой рубашке с распростертыми руками часто сравнивают с Христом — символ жертвы во благо народа. Французские солдаты изображены спиной к зрителю, как безликая машина, несущая смерть.

Мрачный тон картины перекликается с внутренним состоянием художника. Личные трагедии — одиночество, болезнь, смерть жены, разочарование в людях и политике — сталкиваются с общими — насилие, жестокость, безразличие к человеческой жизни. Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде становится переходом к более темному творчеству. Для Гойи становится важным отражение моральной позиции в искусстве. Он переходит от создания придворных сцен, академических работ к свободному и гротескному искусству.

«Паломничество в Сан-Исидро». Франсиско де Гойя. 1819–1823 гг.

В творчестве Гойи заметен постепенный спуск в темные пучины разума. Завершается он созданием серии из 14 «Черных картин», написанных с 1819 по 1823 год. Франсиско де Гойя писал их на стенах собственного дома (из чего можно предположить, что работы никогда не предназначались для глаз публики — гостей он не принимал). Работы интерпретируют как личный дневник художника, через который он пытался выразить свою боль, страх, разочарование после войны, болезни, политических сотрясений и смертей своих друзей и близких.

Сам художник никогда не называл эти работы «Черными картинами» — название появилось только после смерти художника, когда работы были обнаружены бароном, купившим дом Гойи спустя 50 лет после смерти художника. Барон нанял Сальвадора Мартинеса Кульбеса, реставратора, чтобы он перенес работы Гойи на холст (именно эти работы сейчас можно увидеть в музеях) с целью дальнейшей продажи работ именитого художника. Однако в 1870ых публика не смогла понять мрачные работы, полные жестокости и беспощадных образов, потому картины были переданы в дар музею в Прадо.

«Паломничество в Сан-Исидро» на стене в доме Гойи. Фото Жана Лорана. 1874 г.

Тематика «Черных картин» предельно далека от истоков творчества Гойи — на смену придворным сценам приходят мистика, насилие, смерть, отчаяние и страх. Фигуры на картинах имеют деформированные пропорции, палитра всегда мрачная, мазки — экспрессивные, а композиция не подчиняется классическим законам.

«Сатурн, пожирающий своего сына». Франсиско де Гойя. 1819–1823 гг.