Текст и шрифт в российском современном искусстве 2010–2020-х годов

Владимир Абих, Мы — буквы, с нами текст, 2021

Рубрикатор

1. Концепция 2. Стратегии авангарда: буква как самостоятельная пластическая единица 3. Московский концептуализм: текст как визуальный анализ идеологического кода эпохи 4. В пространстве галереи: логоцентричные практики российских современных художников 5. Текст в стрит-арт и паблик-арт проектах российских современных художников 6. Заключение 7. Библиография 8. Источники

Борис Матросов, Счастье не за горами, 2009

Концепция

Российское современное искусство наследует культурную традицию, в которой литература и текстоцентричные практики ХХ века занимают значительное место. Когда сегодня мы говорим о тексте как о художественном материале, мы оказываемся в пространстве, где слово перестало быть дополнением к изображению и стало самодостаточным элементом визуальных композиций.

Русский авангард начала ХХ века расширил в своей книжной типографике, лозунгах и плакатах визуальные возможности текста и утвердил букву как самостоятельную пластическую единицу. Московский концептуализм второй половины ХХ века превратил текст в средство критической рефлексии, в автономный художественный материал, ставящий под вопрос саму структуру языка, механизмы письма и цитирования. В российском современном искусстве, расширяющем концептуалистские методы, текст становится вариативным и многослойным медиумом, способным занимать любую поверхность, будь это в пространстве галереи или города.

Арт-группировка «ЗИП», Этот Цех борется за звание образцового, 2012

Задачей данного исследования является анализ художественных практик в российском современном искусстве 2010–2020-х годов, в которых текст и шрифт приобретают наибольшую степень автономности. Общей чертой большей части художественных произведений, отобранных для исследования, является отсутствие каких бы то ни было изображений, дополняющих текст. Такое намеренное ограничение позволяет увидеть, как текст выходит за пределы языка, превращается из носителя смысла в формообразующую структуру и способствует появлению новых типов зрительного опыта.

Целью исследования является выявление и систематизация художественных стратегий современных российских художников в работе с текстом, анализ разнообразия и взаимосвязи их подходов: от леттеринга и ручного рисования букв, отсылающего к эстетике бытового шрифта, до использования готовых шрифтовых гарнитур и перевода авторской типографики на различные носители.

Хаим Сокол, ABCEFHIMRT, 2018

Данное визуальное исследование является также и попыткой проявить связь между современными логоцентричными практиками российских авторов и их историческими предпосылками — прежде всего типографикой авангарда и наследием московского концептуализма. Однако ключевым остается вопрос настоящего: каким образом современные художники превращают шрифт в автономную художественную материю, когда экспериментируют с его формой и функцией, как они расширяют медиальные возможности шрифта и тем самым формируют новое поле визуальности в российском современном искусстве.

Михаил Рубанков, Сутра сердца, 2023

Стратегии авангарда: буква как самостоятельная пластическая единица

В начале XX века, когда текстоцентричная по своей сути культура революционного проекта потребовала создания собственного визуального стиля, художники оказались вовлечены в производство текстов не меньше, чем в создание изображений.

Русский авангард создал модель изовербального текста, в которой шрифт перестал быть носителем информации и превратился в знак, равный по статусу изображению. Этот сдвиг — от текста как содержания к тексту как форме — задал новую логику визуального языка, превратив букву в самостоятельный пластический элемент.

Александр Родченко, Плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знания», 1924 // Плакат «Открыта подписка на ежедневную газету „Известия“, 1925

Для художников конструктивизма буква стала строительным материалом новой визуальности, медиатором между формой и идеологией. Геометрически выверенные плакаты Александра Родченко с динамичными надписями, уходящими по диагонали в перспективу, превратили типографику в пространственную конструкцию. Книжные шрифтовые композиции Эль Лисицкого утвердили печатную полосу как художественное поле со своей ритмической организацией, где смысл рождается из столкновения вербального и визуального.

Эль Лисицкий, Разворот книги В. Маяковского «Для голоса», 1923

Московский концептуализм: текст как визуальный анализ идеологического кода эпохи

С развитием московского концептуализма во второй половине ХХ века текст возвращается в искусство как средство рефлексии. В своем интервью «Концептуализм — последнее авангардное движение» Борис Гройс говорит, что «Московский концептуализм стремился выявить концептуальную структуру советской культуры, то есть выявить идеологический код, который регулировал в то время производство, распределение и потребление искусства.» (Художественный журнал № 70, 2008). Московский концептуализм превратил текст в почти универсальный медиум для анализа тех невидимых языковых структур, через которые советская культура второй половины XX века формировала и описывала себя.

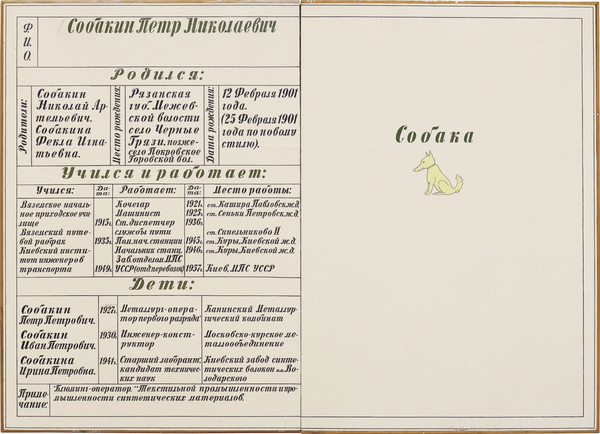

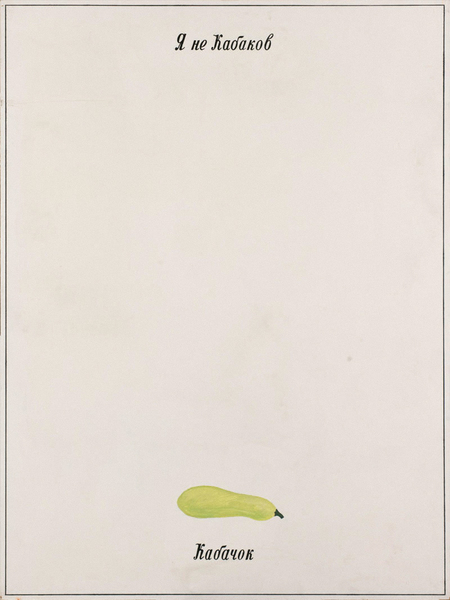

Илья Кабаков, Диптих: Собакин, 1980 // Юрий Альберт, Я не Кабаков № 3 из серии «Я не…», 2006

Илья Кабаков, Ответы экспериментальной группы, 1970

Картина-объект Ильи Кабакова «Ответы экспериментальной группы», являющаяся одним из первых и ключевых произведений московского концептуализма, отражает появление текста как художественной материи, способной формировать собственное пространство смысла. На плоскости оргалита, имитирующей эстетику советских стендов, размещена таблица с ответами вымышленных участников несуществующего «эксперимента». В своих работах Илья Кабаков моделирует ситуации, в которых зритель вынужден включиться в игровой механизм интерпретации — дополнить, усомниться, вступить в диалог.

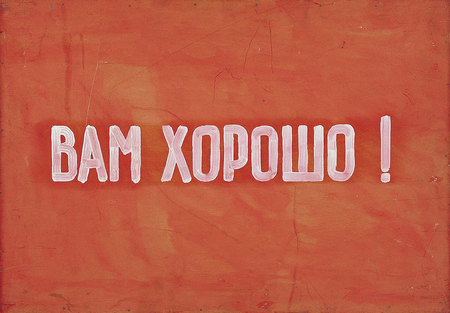

Комар и Меламид, Вам хорошо! , 1972 // Комар и Меламид, Слава труду! , 1972

Извлекая советские лозунги их из привычного идеологического контекста и переводя их в сферу искусства, художники соц-арта Виталий Комар и Александр Меламид стремятся выявить скрытые механизмы советской символической системы и показать её семиотическую природу. Эстетизируя, то есть лишая утилитарной функции, идеологическую конструкцию, управлявшую визуальной и текстовой культурой эпохи, Комар и Меламид обнаруживают общее начало с искусством московского концептуализма.

Коллективные действия, Лозунг, 1977

Художники группы «Коллективные действия» наделили текст перформативным измерением: текст в их работах с лозунгами стал частью сконструированных ситуаций. Участники акций приезжали зимой в безлюдный лес, где обнаруживали натянутый между деревьями красный транспарант с белой надписью — репликой, произнесённой непонятно кем и обращённой непонятно к кому. Текст, помещённый в неконтекстуальное пространство природы, превращается в событие — точку пересечения языка, восприятия и перформативности.

Коллективные действия, Лозунг, 1978

Эрик Булатов, Вход — входа нет, 1974–1975 // Эрик Булатов, Вода текла, 2001

Эрик Булатов трансформирует стилистику текстов советских и постсоветских пропагандистских плакатов в художественный язык, где буквы становятся самостоятельной структурной и пластической единицей, а текст нередко активно участвует в построении перспективы картины, создавая ощущение динамики. Булатов соединяет визуальное и социальное пространство, формируя свою собственную критическую оптику, близкую к методам соц-арта и концептуализма.

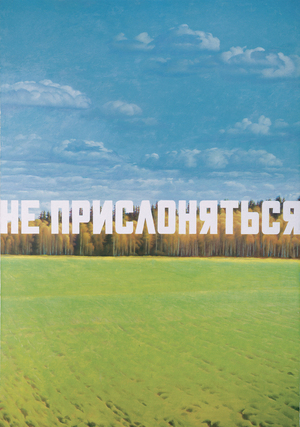

Эрик Булатов, Не прислоняться, 1984 // Эрик Булатов, Поезд, 2003

В пространстве галереи: логоцентричные практики российских современных художников

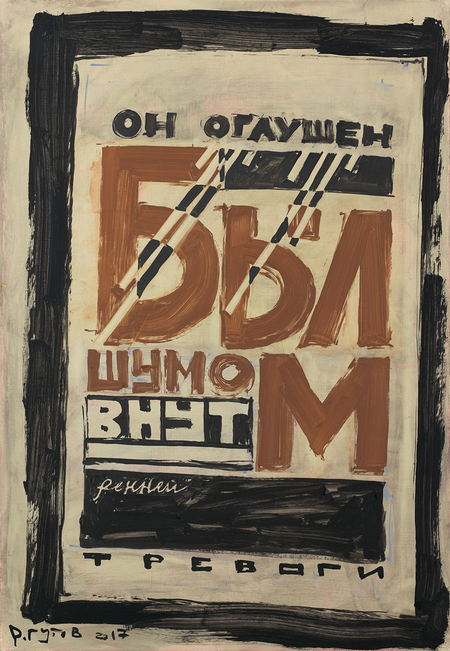

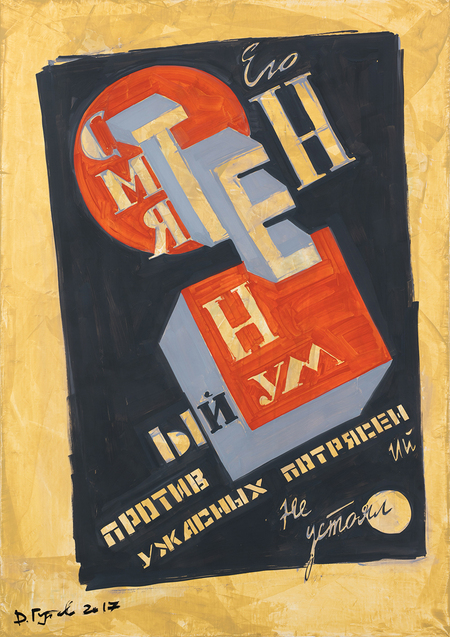

В основе серии работ Дмитрия Гутова «Прояснились в нём страшно мысли» лежат поэтические строки из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Стихотворный текст становится одновременно носителем поэтического содержания и элементом визуальной композиции, расширяя концептуалистские приемы использования текста. Стилистика работ балансирует между каллиграфией и разрушающимися шрифтовыми композициями из конструктивистской типографики.

Дмитрий Гутов, Он оглушён был шумом внутренней тревоги, 2017 // Дмитрий Гутов, Его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял, 2017

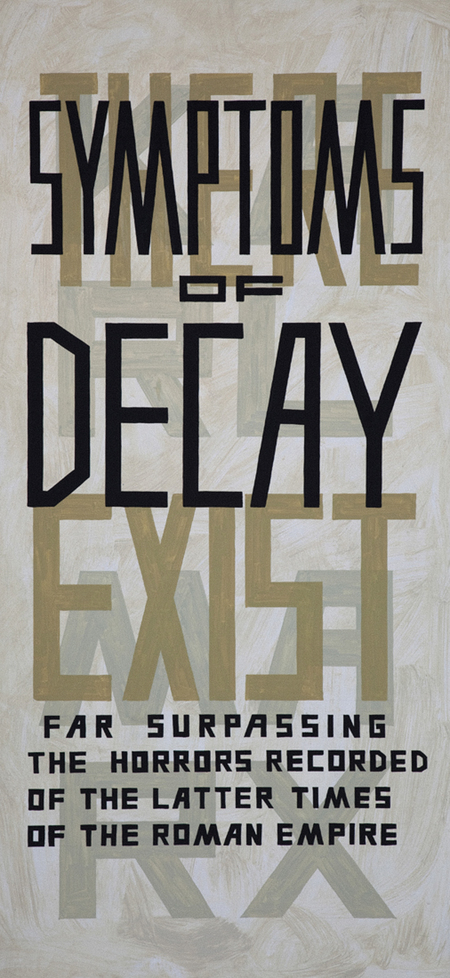

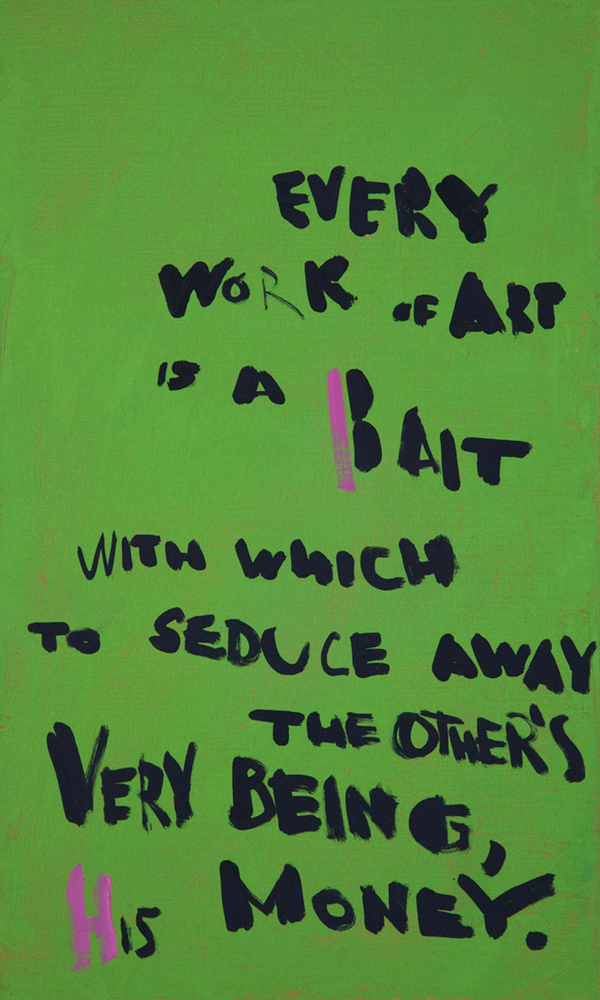

Дмитрий Гутов, Серия «В наше время все как бы чревато своей противоположностью», 2010 // Дмитрий Гутов, Серия «В наше время все как бы чревато своей противоположностью», 2010

В другой своей серии «В наше время все как бы чревато своей противоположностью» Дмитрий Гутов превращает высказывания Карла Маркса в шрифтовые композиции на холстах. Он использует вытянутые вертикальные форматы, напоминающие агитационные транспаранты, узкие геометрические шрифты, отсылающие к индустриальной эстетике. В других работах серии текст выполнен почти каллиграфическим почерком — рукописным леттерингом. Это сочетание каллиграфической спонтанности и конструктивистской рациональности создаёт напряжение между личным жестом и идеологически нагруженной исторической формой.

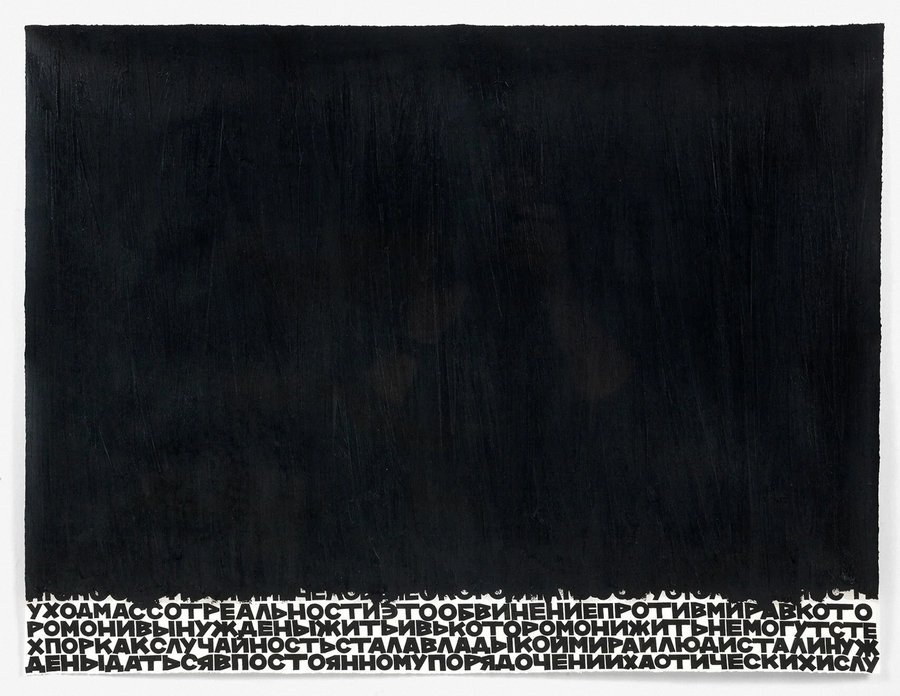

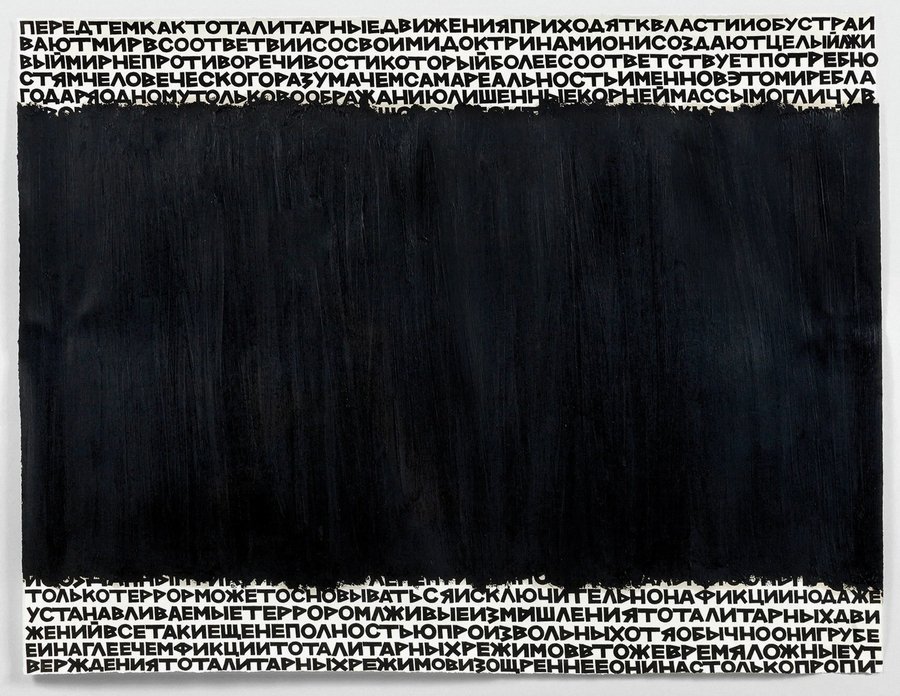

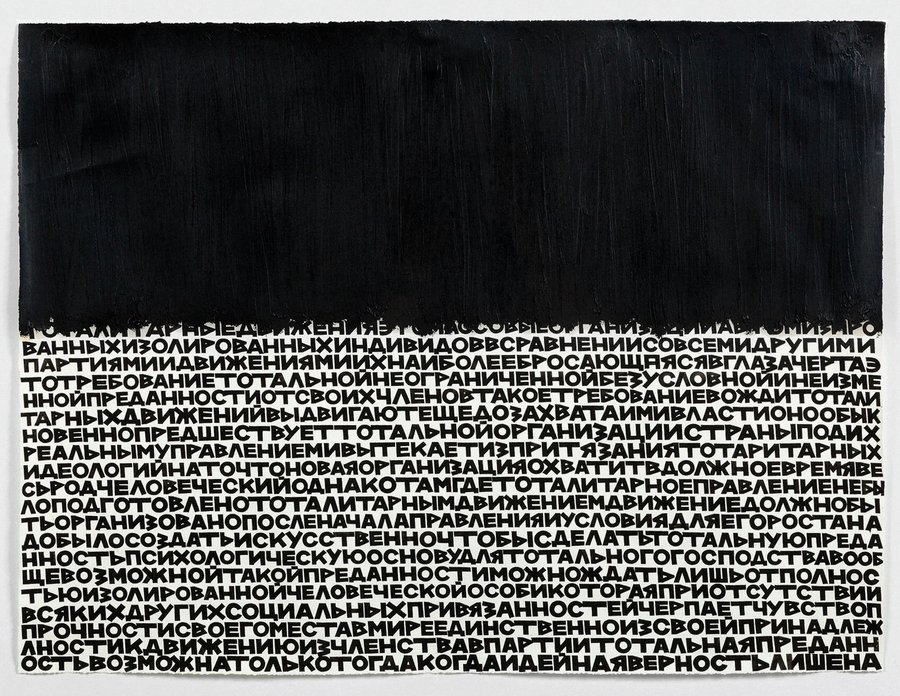

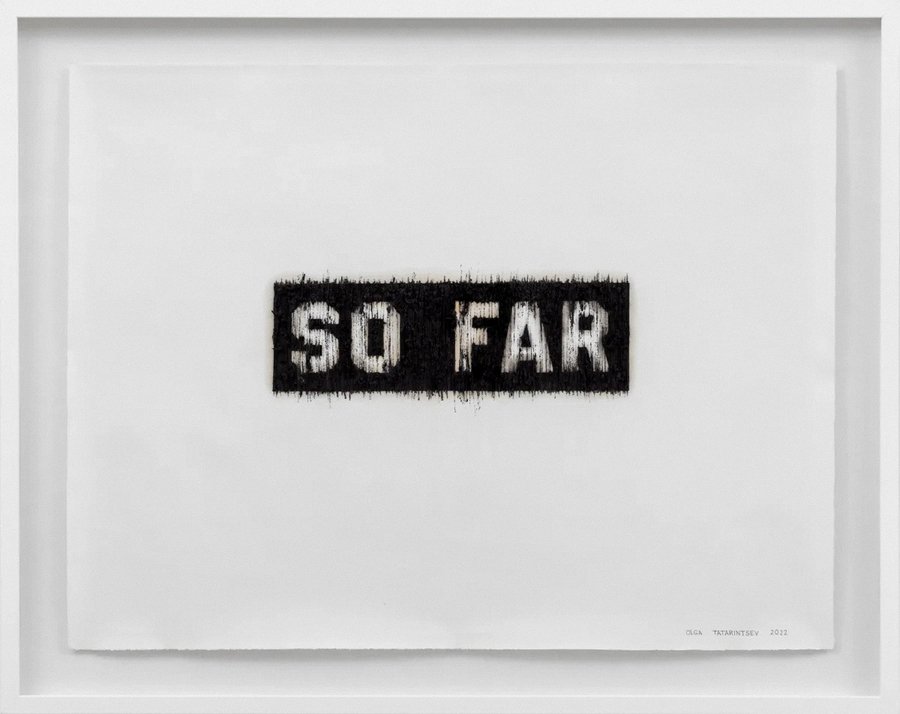

Ольга и Олег Татаринцевы, проект «За пределами», 2018

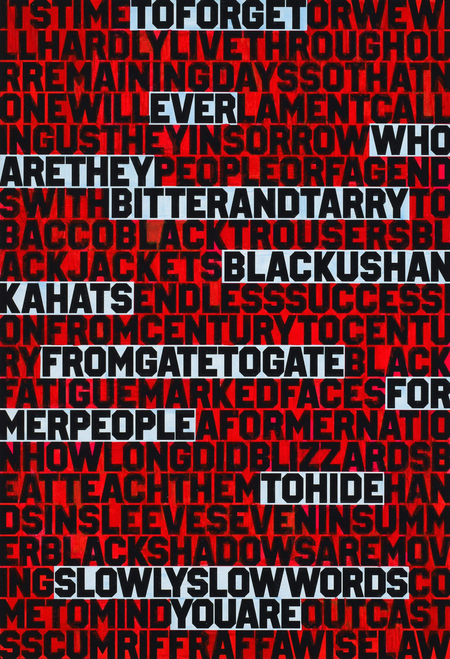

В работах Ольги Татаринцевой, являющихся частью ее совместного с мужем проекта «За пределами» прописные буквы формируют плотный, почти материальный рельеф, отдельные надписи которого оказываются заблокированы в строгой композиционной структуре. Это фрагменты текстов, написанные в условиях физической несвободы или тюремного заключения: письма и стихи таких выдающихся русских писателей как Федор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин, Даниил Хармс, Николай Гумилев, и других. Слова, выделенные на фоне монотонного текста, манифестируют собственную невозможность быть произнесенными и услышанными: шрифт превращается в решетку, в визуальную метафору подавления речи.

Ольга Татаринцева, А в это время…, 2018 // Ольга Татаринцева, Мы живем, под собою не чуя страны, 2017-2018

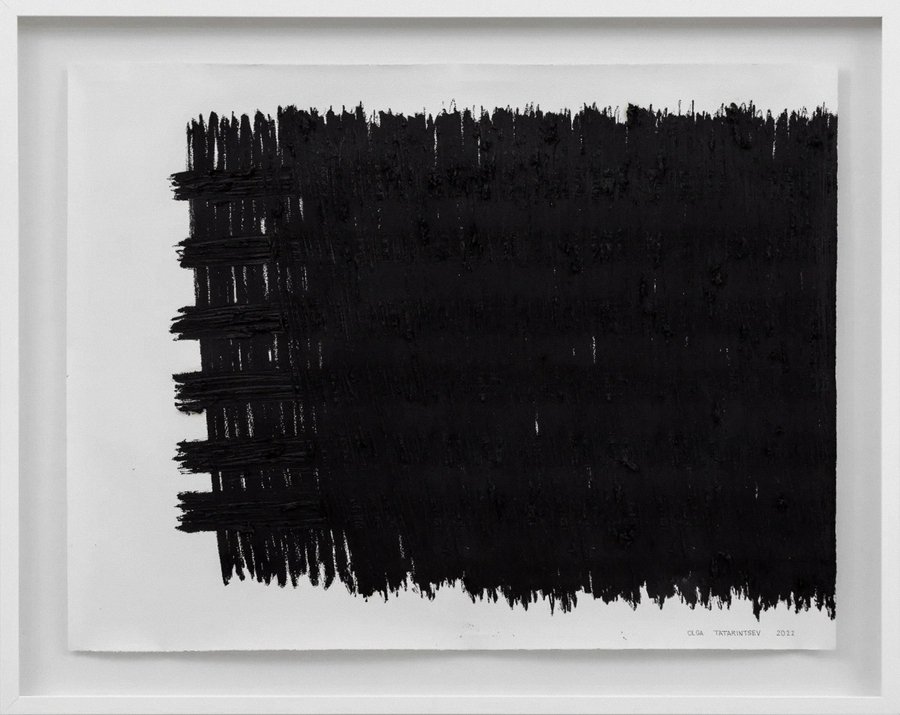

Ольга Татаринцева, Природа молчания, 2017

Ольга Татаринцева, Поверь, это так…! , 2022

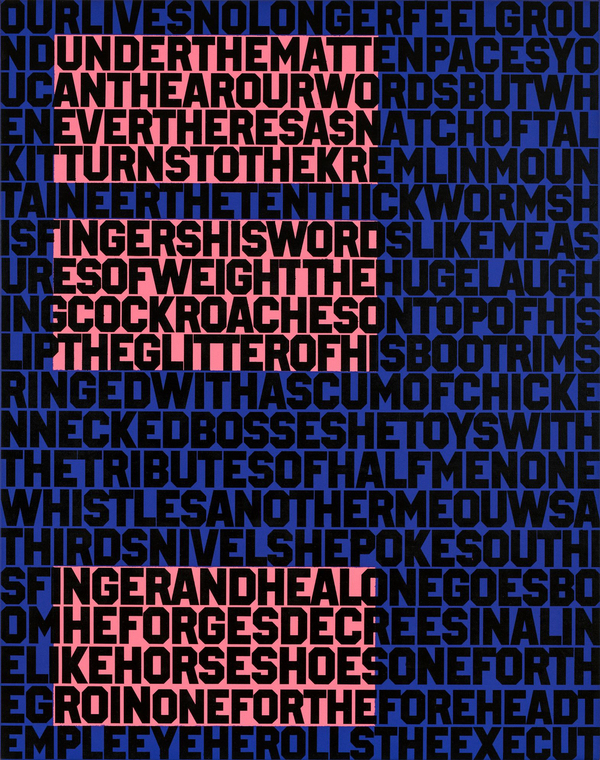

Ольга Тараринцева, серия холстов «Будущее надвигается на нас», 2021

Серия шрифтовых работ Ольги Татаринцевой, покрывающая одну из стен на другой совместной с мужем выставке «Думаю: прочь», содержит фрагменты личной переписки между Мартином Хайдеггером и Ханной Арендт. Типографическая стратегия художницы работает как метод редукции — она лишает рукописный текст индивидуальности, оставляя только механическую конструкцию шрифта. В работах серии «Будущее надвигается на нас» Ольги Татаринцевой массивные буквы, цифры и графические изображения образуют сложносочиненную композиционную структуру, в которой вырванные из контекста переписки фразы становятся фрагментами политико-философского высказывания.

Семен Мотолянец, Искусство, искусство, искусство из серии «Тексты ширмы», 2021

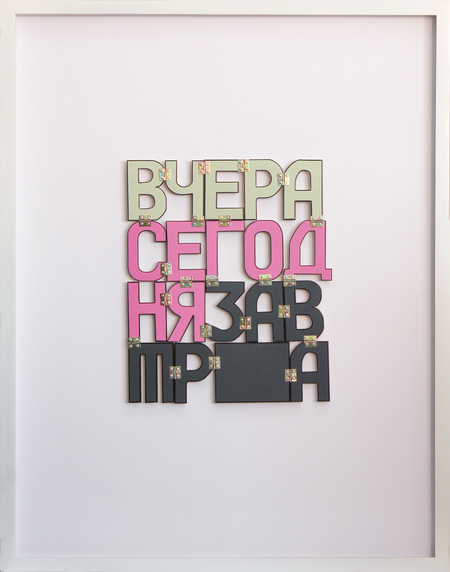

Серия Семена Мотолянца «Текстовые ширмы» состоит из шрифтовых объектов, фанерные буквы в которых скреплены оконными петлями. Петли между буквами выполняют функцию, которую в письменной речи выполняют пробелы и паузы: они задают ритм и структуру, удерживают отдельные элементы в целостности. Художник подчеркивает, что в сегодняшней речевой ситуации важнее всего то, что происходит между буквами — символическое значение пробелов в составе слов. В «Текстовых ширмах» эти промежутки приобретают материальную форму: разрывы между фанерными буквами превращаются в самостоятельные зоны смысла.

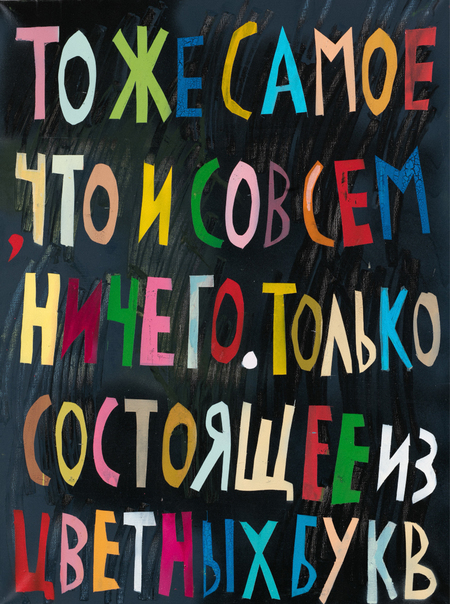

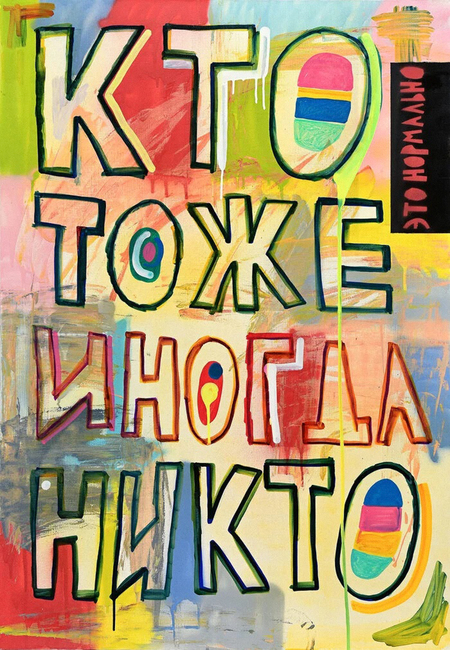

Кирилл Кто, То же самое, что и совсем ничего, 2016 // Кирилл Кто, Кто тоже иногда никто…, 2017

Шрифтовая практика Кирилла Кто (Лебедева) превращает текст в открытую, почти разговорную форму мышления. Его скачущий, разноцветный шрифт будто колеблется между детской игрой, рекламной яркостью и неуверенной интонацией внутреннего монолога. Это язык, который одновременно демонстрирует свою визуальность и сомневается в собственной выразительности. Его фразы становятся своеобразными парадоксальными микроэссе, раскладывающими повседневность на слои абсурда и иронии.

Иван Симонов, проект «Текст как ландшафт», 2023

Текст в стрит-арт и паблик-арт проектах российских современных художников

Проект Ивана Симонова «Текст как ландшафт» строится на представлении о языке как о пространстве, равнозначном территории, в пределах которой формируются смыслы, культурные коды и социальные отношения. Как и художники московского концептуализма, Симонов использует искусство для анализа самой структуры коммуникации, превращая художественный жест в инструмент критического осмысления языка и его функций.

Иван Симонов, серия «Окна», 2021

Серия Ивана Синонова «Окна» состоит из фотографий надписей, нанесенных с помощью клейкой пленки на окнах в электричке. Слова, напоминающие по своей динамике текстовые композиции Эрика Булатова, накладываются на пейзаж за окном движущейся электрички. Серия «Окна» является наблюдением за тем, как слово входит в поток реальности, становясь частью движущегося мира.

Тимофей Радя, Я бы обнял тебя, но я просто текст, 2013

Текстовые интервенции Тимофея Ради в городскую среду выстраиваются на пересечении философского жеста, уличной поэтики и исследовательского отношения к языку.

Тимофей Радя, Чем больше света, тем меньше видно, 2015

Тимофей Радя, Жить прошлым, 2022

В его работах нет декоративности и сложности типографики — они всегда «о смысле», о том, что важно художнику здесь и сейчас. Это напрямую отражается в его текстовых жестах, которые всегда «привязаны» к месту. Один из ярких примеров — фраза «Жить прошлым!», установленная на фасаде дома в Екатеринбурге на месте демонтированного советского лозунга «Наша цель — коммунизм!». Надпись образует пространство для диалога между прошлым и настоящим, между наследием советского языка и современной культурной памятью и делает это через минимальный, точный шрифтовой жест.

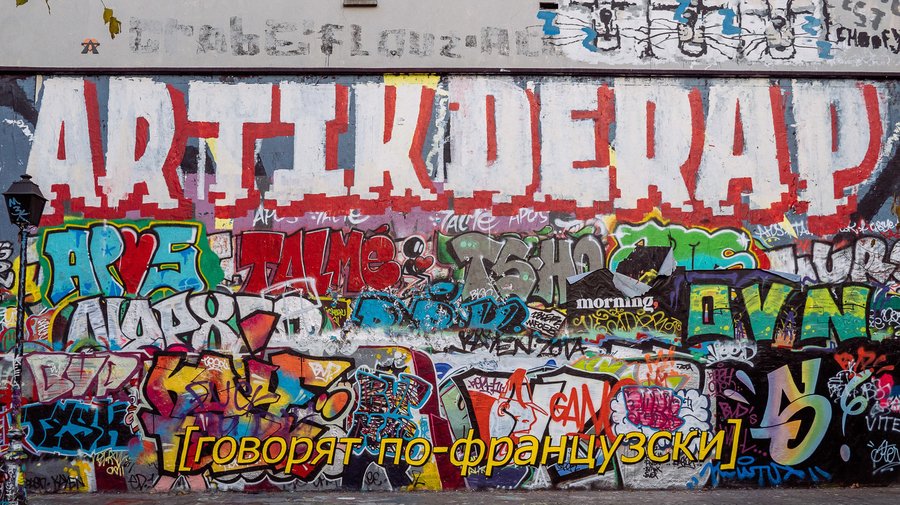

Владимир Абих, серия «Субтитры», 2021

В своих уличных текстовых работах Владимир Абих использует контекст места как медиум и исследует роль языка в современном информационном пространстве, переосмысливая подходы стрит-арта. Художник стремится к соединению смыслового содержания работы и метода подачи, используя лаконичные и часто ироничные высказывания, которые раскрывают скрытые механизмы социокультурных процессов.

Владимир Абих, серия «Субтитры», 2021

В серии Владимира Абиха «Субтитры» надписи появляются на стенах как строки из несуществующего фильма, который транслирует сама городская среда. Пространство становится своего рода изображением, а текст выявляет драматургию того, что обычно остается незамеченным.

Владимир Абих, Образ-забор, 2018

Фотография забора с вырезанным словом «образ» и металлические буквы, составляющие «забор», образуют инсталляцию, построенную на контекстуальной инверсии. Возникает игра смыслов, в которой слово, утратившее связь со своим первоначальным местом, обретает новую функцию и новый контекст существования.

Владимир Абих, После всего, 2023

Заключение

Взгляд на логоцентричные практики художников ХХ века в России показывает, что работа со словом неизменно была способом осмысления культурных, политических и социальных процессов.

Современные российские авторы продолжают эту линию, расширяя границы текстовой визуальности: от галерейных инсталляций, где слово превращается в объект, до стрит-арт проектов, вписанных в контекст городского окружения. В уличном искусстве текст приобретает дополнительную социальную интенсивность: он становится формой публичного жеста, способом артикулировать новые отношения между художником, зрителем и пространством.

Сегодня текст выступает медиатором между цифровой культурой и физическим пространством, между индивидуальной историей и коллективной памятью. Таким образом, работа с текстом в российском современном искусстве 2010–2020-х годов не только сохраняет историческую преемственность, но и демонстрирует способность слова адаптироваться к новым медиа и контекстам.

Борис Гройс, «Концептуализм — последнее авангардное движение», Художественный журнал, № 70, 2008

Харшак М., Флоренская О., Гулитов Ю., Молодковец Ю., Шагапов О., От психологии бытового шрифта к графической археологии, 2006

Борис Гройс, «Московский романтический концептуализм», журнале «А — Я», 1979

https://api.vladey.net/storage/artwork/5851/cover_preview_image-7c30bafcfd923a8eb50de11e9dedde82.jpg

https://api.vladey.net/storage/artwork/7985/cover_preview_image-25dff4e85b724b7de1cccb5f5edf996a.jpg