Стихия как образ динамически возвышенного в искусстве XIX–XXI веков

Концепция

Одним из ключевых произведений в исследовании эстетики является «Критика способности суждения» Иммануила Канта (1790).

В нём автор рассуждает о разуме, рассудке и эстетическом восприятии человека. Кант связывает эстетическое суждение не с самим объектом, а с чувством, которое он вызывает в субъекте, подчёркивая, что эстетическая способность суждения не добавляет знания о предмете, а описывает способ нашего переживания. Так особое внимание уделяется темам прекрасного и возвышенного, среди которых выделяются общие черты — оба нравятся «сами по себе», опираются не на логическое познание, а на рефлексивное суждение (благоволение, не зависящее от ощущения и определенного понятия) и требуют претензии на всеобщность, когда мы предполагаем, что наш отклик разделим другими.

И. К. Айвазовский / Пожар Москвы в 1812 году / 1851 г.

Однако их структура различается. Если в опыте прекрасного воображение и рассудок приходят в гармонию, а форма предмета кажется нам соразмерной, ясной и приятной, то в опыте возвышенного эта согласованность нарушается. Прекрасное ограниченно, им может быть цветок, картина или законченная композиция, которая вызывает лёгкую «игру воображения» и не содержит угрозы. Возвышенное, напротив, связано с тем, что превышает меры нашего воображения: стихии, которые оказываются слишком масштабными, чтобы быть целиком охваченными. В динамически возвышенном это проявляется прежде всего как мощь и потенциальная разрушительность: в нас пробуждается смешанное чувство страха и одновременно восхищения.

Именно это напряжённое сочетание делает динамически возвышенное ключевой точкой для анализа отношений между человеком и стихией, а двойственное переживание — трепет перед угрозой и одновременно осознание духовного превосходства — делает данную тему актуальной для визуального исследования.

И. К. Айвазовский / Чёрное море / 1881 г.

Интерес к теме в данном исследовании обусловлен стремлением глубже разобраться в том, что именно Кант имел в виду, описывая столкновение человека со стихией, и как художественные образы способны вызывать то самое переживание напряжённой, но «безопасной» опасности, которое лежит в основе динамически возвышенного. В философском тексте этот опыт задаётся через примеры бурь, вулканов, ураганов, бушующего моря, но описан довольно абстрактно. Визуальное искусство позволяет рассмотреть его более многогранно: тему определяют композиционные, световые и пространственные решения, с помощью которых художники разных эпох пробуют зафиксировать грань между разрушительной стихией и человеческим присутствием, между страхом и внутренней свободой.

Хироси Сугимото / серия «Морские пейзажи» / 1980-е гг.

Исследование построено вокруг вопроса, как кантовское динамически возвышенное визуализируется в живописи Нового времени и как трансформируется в живописи и инсталляциях XX–XXI веков. Именно поэтому в исследование включаются произведения искусства периодов, когда художники особенно активно обращаются к образу силы. Романтики открывают величие природы как духовный опыт; мастера морской живописи фиксируют столкновение человека со стихией и войной; современные художники работают со звуком, светом и технологиями, создавая среды, в которых зритель буквально ощущает давление пространства. Расширение временных границ позволяет увидеть, превращается ли кантовская категория в устойчивый визуальный код и сохраняется ли динамически возвышенное в современном искусстве, даже когда его «визуальные языки» радикально меняются.

И. К. Айвазовский / Кораблекрушение у берегов Гурзуфа / 1898 г.

Структура работы строится по принципу типологической рубрикации, где анализ выполняется с помощью последовательного рассмотрения художественных приёмов: композиции, масштаба, света, цвета и трактовки человеческой фигуры, через которые в изображениях формируется то пространство переживания, которое Кант описывает как динамически возвышенное, — пространство, где страх перед разрушительной природной или техногенной силой сменяется осознанием превосходства разума и воли над природой. Это может быть достигнуто через резкие диагонали, разрывы композиции, столкновение света и тьмы, масштабные контрасты или особый выбор точки зрения.

Таким образом, исследование стремится не только объяснить кантовскую категорию динамически возвышенного, но и показать, как эта философская идея превращается в визуальную форму: какие художественные приёмы позволяют изобразить стихию эстетически значимой, почему переживание силы и угрозы остаётся актуальным в искусстве XXI века и каким образом через эти образы продолжается осмысление человеческой уязвимости и внутренней свободы.

Глава I. Масштаб и композиция

Говоря о динамически возвышенном, Кант подчёркивает не саму стихию, а позицию субъекта перед её мощью. Природа демонстрирует силу, способную разрушить тело, но она не затрагивает то, что Кант называет «сверхчувственным в нас» — разум и моральную волю. Возвышенное возникает не в момент разрушения, а в момент, когда человек узнаёт пределы власти природы и одновременно — пределы её бессилия перед внутренней свободой. Именно поэтому в изобразительном искусстве решающим элементом становится композиция — распределение масс, направлений, точек опоры и масштабов.

Джон Мартин / Великий день гнева Его / 1851–1853 гг.

Если в случае прекрасного композиция стремится к гармонии, уравновешенности и комфортному «прочтению» пространства, то в случае динамически возвышенного она целенаправленно ломает привычную геометрию: горизонт завален, положение линий активно управляет вниманием зрителя, а масштаб человеческой фигуры становится несопоставим с окружающим миром. Задача художника — не просто показать катастрофу, а передать такое ощущение пространства, в котором зритель одновременно чувствует угрозу и понимает, что наблюдает её с безопасного расстояния.

Каспар Давид Фридрих / Северный Ледовитый океан / 1823–1824 гг. // Антонио Паррейрас / Буря / 1888 г.

В обеих картинах — «Северный Ледовитый океан» Фридриха и «Буря» Паррейраса доминируют резкие диагонали, задающие направление и структуру композиции. Эти наклонные линии распространяются на все объекты, создавая эффект наклона и неустойчивости, что усиливает тревожность сцены.

В первой используются острые линии глыб, формирующие визуальную ось, уводящую взгляд вверх и подчёркивающую массивность льда и хрупкость корабля. Во второй же композиция делит пространство на две противоположные части — небо и землю — которые направлены в разные стороны, что задаёт ощущение раздвоения и напряжённого взаимодействия стихий. Такое построение поддерживает эффект столкновения двух сил и пространственную дезориентацию.

Уильям Тёрнер / Метель. Переход Ганнибала через Альпы / 1812 г. // Н. Н. Дубовский / Ураган в степи / 1890гг.

У Тёрнера и Дубовского композиции строятся на спиралевидном вихре, закручивающем в себя и небо, и дорогу, и людей, преодолевающих путь. Отчётливого горизонта нет; единственные едва видимые опоры не выглядят устойчиво. Зритель оказывается не наблюдателем со стороны, а словно участником вращательного движения: взгляд вынужден следовать по кругу, словно погружаясь в пространство работы. При этом реальной угрозы нам, как смотрящим, нет, но само зрительное переживание моделирует то, о чём пишет Кант: временную потерю контроля воображения при сохранении способности мысли «держать ситуацию».

И. К. Айвазовский / Волна / 1889 г.

Одним из основных приёмов становится изображение сильного контраста масштаба между человеком и природой. Момент, когда воображение сталкивается с величиной, которую нельзя охватить целиком. Важно не только то, что фигура мала, но и то, что пространство вокруг неё действует направленно: давит сверху, движется по диагонали, перекрывает линии ухода.

И. К. Айвазовский / Девятый вал / 1850 г.

В «Девятом вале» Айвазовского этот приём построен на сопоставлении людей на обломке мачты и огромной волны. Фигуры почти теряются в композиции, и их малая величина делает направление движения стихии особенно заметным: диагонали океана проходят вокруг них и задают один доминирующий вектор.

В «Волне» художник использует схожий принцип. Небольшая группа людей у основания волны почти «растворена» в массе воды. Такое намеренное уменьшение масштаба фигуры делает человека не центром сюжета, а единицей, через которую зритель осознает величину стихии. Волна занимает почти весь формат, её диагональный подъём задаёт направление давления, а отсутствие горизонтальных ориентиров усиливает ощущения.

Несоразмерность используется здесь не как украшение пейзажа, а как способ показать структуру угрозы и положение человека внутри неё.

Джон Мартин / Садак в поисках вод забвения / 1812 г.

Пьер Фабре / Ярко-красные ленты над водопадом / 2014 г.

В инсталляции Пьера Фабре структура потока показана через натянутые нити, которые фиксируют направления падения воды. Этот приём можно напрямую соотнести с описанием возвышенного: разум стремится придать явлению форму, выявить его логику и установить видимое упорядочение. Красные линии выполняют роль условного инструмента такого упорядочивания, задавая схему, через которую зритель пытается «прочесть» движение стихии.

Однако нити лишь обозначают предполагаемые траектории, но не способны полностью описать динамику воды. Взаимодействие двух структур — рациональной разметки и реального потока — показывает пределы аналитического «схватывания» явления, человеческий ум фиксирует, что сила природы превышает заданную форму, но всё же остаётся способным мыслить её в целом.

Инсталляция тем самым переводит кантовскую модель в современный визуальный язык: она не изображает угрозу, а демонстрирует несоизмеримость между природным действием и человеческой попыткой его организовать.

Джеймс Таррелл / Другой горизонт / 2004 г.

Композиция во всех рассмотренных примерах служит основным средством визуализации динамически возвышенного. Несоразмерность масштаба, диагональные векторы и смещённые опорные линии создают ситуацию, где природная сила явно превосходит человека, но не отменяет его способности мыслить и оценивать происходящее. В классических и современных работах этот принцип проявляется по-разному, однако итог одинаков: зритель сталкивается с границей контроля и одновременно с возможностью осмыслить её, что и образует динамически возвышенное в кантовском смысле.

Глава II. Свет и цвет

В «Аналитике возвышенного» Кант указывает, что переживание динамически возвышенного связано с воздействием на способность суждения — через мощь, движение, угрозу. В живописи и инсталляциях таким каналом воздействия становится не только композиция, но и световая организация изображения. Свет и цвет здесь выступают как средство задать структуру видимости: определить, что может быть воспринято, что скрывается, и где именно зритель ощущает пределы своего воображения.

И. К. Айвазовский / Радуга / 1873 г.

В ряде морских сцен XIX века свет выполняет функцию ведущей линии: он указывает не просто на источник освещения, а на вектор, по которому зритель считывает соотношение силы стихии и возможности человеческого реагирования.

В «Радуге» цветовая дуга выделяет границу между действием шторма и моментом стабилизации. Свет не противопоставляется стихии, а символизирует переход, который можно интерпретировать как «осознания внутренней силы» — способность различать порядок там, где ранее была только угроза.

Олафур Элиассон / Проект Погода / 2003 г.

«Проект Погода» принципиально переосмысляет функцию света. В отличие от традиционной живописи, где свет организует зону видимости и разделяет пространство композиционно, здесь он становится всеохватным и пронизывающим всё окружающее. Инсталляция создает искусственную атмосферу, где масштаб «солнца» и однородного жёлтого света полностью перекрывает обычные зрительные ориентиры, лишает устойчивой точки наблюдения и помещает зрителя в состояние неопределённости восприятия. Свет задаёт границы возможного восприятия и создает ситуацию, когда воображение сталкивается с физическим пределом видимого, зрителю приходится выстраивать свой опыт заново, понимая, что любые попытки «охватить» целое обречены на провал. Эффект динамически возвышенного достигается через физиологическое и психологическое воздействие освещения на способность восприятия, позволяя пережить собственную способность ориентироваться в новой пространственной ситуации.

Олафур Элиассон / Твой слепой пассажир / 2010 г.

Фредерик Эдвин Чёрч / Северное сияние / 1865 г.

Сияние изображено как явление, выходящее за пределы привычных масштабов, прекрасный эффект несёт в себе и угрозу, и благоговение. Его протяжённость и интенсивность вновь заставляют задуматься о границе возможного охвата. Кант описывает опыт, в котором воображение сталкивается с собственной ограниченностью и уступает место суждению. В работе Чёрча свет выступает именно такой величиной: не угрожающей непосредственно, но требующей перехода от чувственного восприятия к оценке силы как феномена.

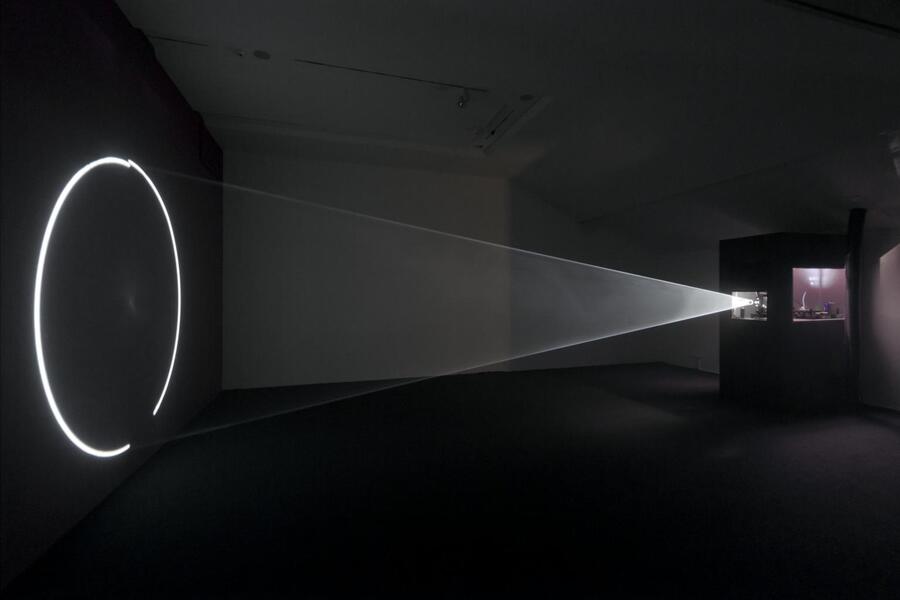

Энтони Макколл / Линия, описывающая конус / 1973 г.

Олафур Элиассон / Красота / 1993 г. // Иветт Маттерн / Огни Бергена / 2020 г.

В современном искусстве большую популярность приобрели световые инсталляции. В них свет используется как самостоятельная среда, нарушающая стабильность визуальных границ. Лучи и мерцание создают сцену, в которой невозможно достоверно определить глубину и форму пространства. Возникает взаимодействие с явлением, чья природа не может быть сведена к предметной форме. Такое восприятие соответствует мысли о том, что определяющей становится не угроза, а ощущение воздействия, превышающего чувственные ориентиры.

Гюстав Курбе / Волна / 1869 г. // Джеймс Уистлер / Ноктюрн в чёрном и золотом. Падающая ракета / 1875 г.

Ещё одним из основных приёмов является контрастное выделение областей цветом. В таких работах оттенок используется для формирования пространственной неопределённости. Плотные и затемнённые живописные массы ограничивают видимость и нарушают устойчивые ориентиры, одновременно с этим цвет словно «давит» и этим подчеркивает возрастающий страх. Даже произведение со спокойной композицией, может вызывать тревогу из-за ощущения угрозы стихии. Здесь цвет выполняет функцию фактора, осложняющего восприятие и требующего перехода к рефлексивной оценке силы.

Уильям Тернер / Снежная буря: пароход у входа в гавань / 1842 г.

Джон Мартин / Седьмая чума Египта / 1823 г.

Уильям Тернер / Корабль рабов / 1840 г.

Выделение цветом также может работать и противоположно. Так на полотне Тёрнера «Корабль рабов» угроза и драматизм момента маскируются сложной цветовой гаммой, состоящей из насыщенных и ярких цветов. Оттенки становятся инструментом сокрытия реальной опасности, позволяя зрителю сконцентрироваться на ощущении силы пространства, что иллюстрирует идею: возвышенное не в показанной опасности, а в специфической организации визуального опыта, где сила природы становится опосредовано переживаемой.

Уолтер де Мария / Поле молний / 1977 г.

Акценты света и цвета не только усиливают масштаб происходящего, но и создают эффект дезориентации: привычные ориентиры пространства размываются, зритель теряет устойчивую точку зрения. Эта утрата пространственного контроля — такой же действенный канал переживания угрозы и мощи, как и прямое изображение стихийной силы. Таким образом, динамически возвышенное передаётся не только через демонстрацию масштаба, но и через смещение оптики, когда высвечивание или затемнение становятся главными средствами эстетического воздействия.

Глава III. Фигура человека

Карл Брюллов / Последний день Помпеи / 1833 г. // Теодор Жерико / Плот «Медузы» / 1818–1819 гг. // Уильям Тёрнер / Кораблекрушение / 1805 г.

На многих работах отражающих последствия природных явлений делается акцент на массовых сценах, демонстрирующих различные типы реакций людей на общую угрозу. Композиционные приёмы, такие как насыщенность, сложные ракурсы, динамичное столкновение фигур и многоплановость формируют сцену, на которой каждый персонаж обладает разной степенью вовлечённости и сопротивления. Стихийная катастрофа служит фоном, однако смысловой центр смещён с разрушения на противоречивое взаимодействие коллективных и индивидуальных усилий в условиях дезориентации, изменения света и разрушения привычных границ.

Жак-Луи Давид / Наполеон на перевале Сен-Бернар / 1801 г.

Нередким является изображение стихии, подчёркивающее качества и характер героя, которому посвящено полотно.

В композиции Давида фон с массивом гор и облаков служит не самостоятельной угрозой, а инструментом, выделяющим главную фигуру Наполеона и её волю как опорную точку пространства. Здесь пространство не поглощает героя, а подчеркивает его роль как центра и стабилизации. Модель динамически возвышенного реализуется не только через фон, но и через концентрацию энергии вокруг одной фигуры.

Билл Виола / Плот / 2004 г.

В видеоинсталляции Виолы взаимодействие группы с мощным потоком воды строится как иллюстрация коллективной стойкости перед натиском стихии. Композиция заостряет внимание на реакциях и координации, а свет и замедление движения трансформируют опыт угрозы в поле для наблюдения, не нивелируя внутреннего напряжения.

Анализ показал, что динамически возвышенное реализуется не только через демонстрацию размаха катастрофы, но и через структурирование человеческой реакции: выделение центра, групповое сопротивление, трансформацию усилия в ситуации дезориентации. Возвышенное становится результатом не только давления внешней среды, сколько эффективной организации внутренней и межличностной устойчивости.

Заключение

Ансельм Кифер / Звездопад / 1998 г.

Анализ показал, что кантовское понимание динамически возвышенного находит визуальную реализацию в искусстве разных эпох. В «Критике способности суждения» динамически возвышенное возникает не из формы объекта, а из напряжения между мощью стихии и способностью субъекта мыслить её несоразмерность. Визуальная культура XIX–XXI веков демонстрирует, что этот принцип может быть переведён в художественный язык через набор пластических решений: масштабные соотношения, направленные диагонали, разрывы видимости, световые акценты и трактовку человеческой фигуры как точки измерения силы.

Мастера использовали композицию и свет для передачи доминанты стихийного пространства. Современные художники работают уже с самой средой — туманом, светом, сенсорным давлением, — создавая сцены, где пределы восприятия становятся видимыми так же ясно, как и разрушительная мощь природного явления. Несмотря на различия медиума, в обоих случаях сохраняется ключевая мысль: зритель сталкивается с тем, что превосходит его телесные возможности, но не отменяет способности суждения.

Это позволяет утверждать, что динамически возвышенное не принадлежит исключительно философскому тексту XVIII века. Оно продолжает существовать как способ организации зрительного опыта, который позволяет фиксировать не только действие стихии, но и положение человека по отношению к ней. Художественные примеры показывают, что переживание угрозы и внутренней свободы остаётся значимой темой для визуального искусства. Динамически возвышенное проявляется как форма мышления, которая объединяет исторические и современные художественные практики, раскрывая логику взаимодействия между силой внешнего мира и возможностями человеческого разума.

«Критика способности суждения» (1790) Иммануил Кант (дата обращения: 10.11.2024)

Иван Айвазовский. «Девятый вал». 1850. — https://virtual.rusmuseumvrm.ru/?lang=en (дата обращения: 09.11.25).

Иван Айвазовский. «Волна». 1889. — https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-1-i/7022057742.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Иван Айвазовский. «Кораблекрушение у берегов Гурзуфа». 1898. — https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10957 (дата обращения: 16.11.25).

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. «Кораблекрушение». 1805. — https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shipwreck_(Turner) (дата обращения: 09.11.25).

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. «Корабль рабов». 1840. — https://en.wikipedia.org/wiki/The_Slave_Ship#/media/File: Slave-ship.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Теодор Жерико. «Плот „Медузы“». 1818–1819. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Плот_«Медузы»#/media/Файл: JEAN_LOUIS_THÉODORE_GÉRICAULT_-La_Balsa_de_la_Medusa(Museo_del_Louvre, _1818-19).jpg (дата обращения: 16.11.25).

Джон Мартин. «Великий день гнева Его». 1851–1853. — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/John_Martin_-The_Great_Day_of_His_Wrath-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Джон Мартин. «Седьмая чума Египта». 1823. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Martin, John-The_Seventh_Plague-_1823.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Джон Мартин. «Садак в поисках вод забвения». 1812. — https://en.wikipedia.org/wiki/Sadak_in_Search_of_the_Waters_of_Oblivion#/media/File: John_Martin_-Sadak_in_Search_of_the_Waters_of_Oblivion-1566-1983-_Saint_Louis_Art_Museum.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Иван Константинович Айвазовский. «Пожар Москвы в 1812 года». 1851. — https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_680a6a44f866d6200166e2ab_680a6a44f866d6200166e2ac/scale_1200 (дата обращения: 16.11.25).

Джеймс Таррелл. «Другой горизонт». 2004. — https://www.artchive.com/artwork/other-horizon-james-turrell-2004/ (дата обращения: 09.11.25).

Гюстав Курбе. «Волна». 1869. — https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wave_(Courbet)#/media/File: La_Vague_(Gustave_Courbet_-_Musée_des_beaux-arts_de_Lyon).jpg (дата обращения: 09.11.25).

Каспар Давид Фридрих. «Северный Ледовитый океан». 1823–1824. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_Ледовитый_океан_(картина)#/media/Файл: Caspar_David_Friedrich_-Das_Eismeer-Hamburger_Kunsthalle-_02.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. «Метель. Переход Ганнибала через Альпы». 1812. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Метель._Переход_Ганнибала_через_Альпы#/media/Файл: Joseph_Mallord_William_Turner_081.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Джеймс Уистлер. «Ноктюрн в чёрном и золотом. Падающая ракета». 1875. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноктюрн_в_чёрном_и_золотом._Падающая_ракета#/media/Файл: Whistler-Nocturne_in_black_and_gold.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Олафур Элиассон. «Красота». 1993. — https://www.artchive.com/artwork/beauty-olafur-eliasson-1993/ (дата обращения: 09.11.25).

Олафур Элиассон. «Твой слепой пассажир». 2010. — https://content.assets.pressassociation.io/2019/01/31122632/9dd3c3d7-86d4-418d-988b-8cebe2d4acff.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Хироси Сугимото. Серия «Seascapes». 1980-е–н.в. — https://www.sugimotohiroshi.com/seascapes-1 (дата обращения: 16.11.25).

Рони Хорн. [no title]. 1999. — https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-no-title-p13068 (дата обращения: 09.11.25).

Иван Айвазовский. «Радуга». 1873. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Радуга_(картина_Айвазовского)#/media/Файл: Айвазовский_(Гайвазовский)Иван(Оганес)_Константинович_Радуга.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. «Снежная буря: пароход у входа в гавань». 1842. — https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_Storm:Steam-Boat_off_a_Harbour%27s_Mouth#/media/File: Joseph_Mallord_William_Turner-Snow_Storm-Steam-Boat_off_a_Harbour’s_Mouth-_WGA23178.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Фредерик Эдвин Чёрч. «Северное сияние». 1865. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Северное_сияние_(картина)#/media/Файл: Frederic_Edwin_Church_-Aurora_Borealis-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Олафур Элиассон. «Проект Погода». 2003. — https://olafureliasson.net/artwork/the-weather-project-2003/ (дата обращения: 16.11.25).

Иветт Маттерн. «Огни Бергена». Берген, Норвегия, 2 gef0 год. Фото: Ян Лиллебо. — https://publicdelivery.org/yvette-mattern-global-rainbow/ (дата обращения: 09.11.25).

Карл Брюллов. «Последний день Помпеи». 1833. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Последний_день_Помпеи (дата обращения: 16.11.25).

Билл Виола. «Переход». 1996. — https://publicdelivery.org/bill-viola-crossing/ (дата обращения: 09.11.25).

Иван Айвазовский. «Чёрное море». 1881. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрное_море_(картина_Айвазовского)#/media/Файл: Айвазовский_(Гайвазовский)Иван(Оганес)Константинович_Черное_море(На_Черном_море_начинает_разыгрываться_буря).jpg (дата обращения: 16.11.25).

Алексей Кузьмич Денисов-Уральский. «Лесной пожар». 1897. — https://dzen.ru/a/ZVknNHVJj3Ofh1gE?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 09.11.25).

Ансельм Кифер. «Звездопад». 1998. — https://artsandculture.google.com/asset/sternenfall/ZgHeJ03ebNBgUg (дата обращения: 16.11.25).

Энтони Макколл. «Прямая, описывающая конус». 1973. — https://www.tate.org.uk/art/artworks/mccall-line-describing-a-cone-t12031 (дата обращения: 09.11.25).

Жак-Луи Давид. «Наполеон на перевале Сен-Бернар». 1801. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Бонапарт_на_перевале_Сен-Бернар#/media/Файл: David_-Napoleon_crossing_the_Alps-_Malmaison1.jpg (дата обращения: 16.11.25).

Билл Виола. «Плот». 2004. — https://publicdelivery.org/bill-viola-raft/ (дата обращения: 09.11.25).

Антонио Паррейрас. «Буря». 1888. — https://files.mediiia.ru/projectimages/751/397307735440465289dbdf54f9c777ff/1457a0428cf0490c8ab55f03bf35bab5_orig.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Николай Никанорович Дубовской. «Ураган в степи». 1890. — https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5283638/pub_634140b5329f141a22e1047b_634145dcd74ee05c61656d5d/scale_1200 (дата обращения: 16.11.25).

Уолтер де Мария. «Поле молний». 1977. — https://cdn-ec-static.garagemca.org/storage/image/4/0/4093/large_file-8ee33a94-5bf0-47b5-a1ae-e7b3988aec46.jpg (дата обращения: 09.11.25).

Пьер Фабре. «Ярко-красные ленты над водопадом». 2014. — https://www.dezeen.com/2014/08/18/pier-fabre-suspends-red-strings-over-waterfall-pool-for-dripping-installation/ (дата обращения: 16.11.25).