Визуальный код обложки детской книги советского времени

Концепция

В процессе изучения советских детских изданий становится очевидно, что именно обложки позволяют точнее всего уловить изменения в визуальной культуре. Они фиксируют не только художественные приёмы, но и переходы между различными идеологическими моделями детства. Через композицию, цвет и характер изображений можно проследить, как менялось представление о ребёнке из десятилетия в десятилетие.

Особенно заметно это в сопоставлении разных эпох: в 1920-е обложка становится пространством графического эксперимента, унаследованного от авангардных поисков; в 1930-е — превращается в инструмент нормативного образа, который должен соответствовать идеалу пионера и будущего строителя; в 1950-е — обретает мягкость и интимность, вновь позволяя художникам обращаться к бытовой и природной тематике; в 1960-е — перенимает язык научного оптимизма и космической поэтики; а в 1970–80-е — становится полем индивидуального авторского жеста, всё дальше отходящего от жёстких идеологических установок.

Постепенно возникает ощущение, что детская обложка — это не прихотливый декоративный элемент и не второстепенная часть книги, а самостоятельное художественное высказывание, в котором обнаруживаются и культурные ожидания, и педагогические установки, и представления эпохи о том, каким должно быть детство. Обложка формирует первое впечатление о книге: она вступает в диалог с маленьким читателем раньше текста и задаёт эмоциональную тональность чтения.

При отборе материала я ориентировалась на выявлении эволюции визуального языка. В исследование вошли обложки разных десятилетий, репрезентирующие основные художественные решения своего времени. Я сознательно включила как канонические образцы, так и массовые издания, поскольку именно они формировали визуальные привычки ребёнка. Для позднесоветского периода важным критерием стал и индивидуальный стиль художника, который начинал оказывать заметное влияние на характер детской книги.

Метод исследования я строила на медленном и внимательном визуальном анализе. Каждую обложку я рассматривала отдельно как самостоятельный графический объект со своей композицией, цветовой логикой, характером линии и тем, как изображение взаимодействовало со шрифтом. Но самое важное начинало проявляться, когда я сопоставляла обложки между собой: в ряду было хорошо видно, как менялись композиционные решения, пластика формы, способы работы с плоскостью и цветом в разные десятилетия. Для сравнения я выделяла несколько параметров, которые помогали «считать» визуальный язык: тип композиции, характер рисунка (жёсткий, условный, декоративный, реалистичный), цветовые акценты, степень абстракции, использование контраста, а также интеграцию текста на обложке. Эти критерии позволяли увидеть, какие приёмы становились типичными для определённого времени, а какие оставались экспериментальными. Такой подход помогал заметить не только очевидные различия между эпохами, но и более тонкие сдвиги внутри одной исторической фазы. В результате визуальный анализ превращался для меня в наблюдение за тем, как менялась графическая культура советской детской книги: от резких экспериментов к нормативности, от устойчивых образцов к лирике, а затем к индивидуальному авторскому стилю.

Каким образом трансформировался визуальный код советской детской книжной обложки? Какие культурные, педагогические и идеологические представления стояли за этими изменениями?

Моя гипотеза состоит в том, что визуальный код детской обложки в советское время формировался на пересечении двух противоположных сил: идеологических требований и художественной свободы. В разные десятилетия этот баланс смещался то в сторону строгих образцов, то в сторону экспериментального поиска. Обложки показывают, как художники находили свой способ работать внутри этих ограничений и возможностей, создавая визуальный язык, который менялся вместе с эпохой.

Цель моего исследования — понять, как в разные годы менялась визуальная форма детской книжной обложки и что именно обложки рассказывают о культурных процессах, происходивших в советском обществе.

1920-е: авангард, конструктивизм, графический эксперимент

1920-е годы стали временем, когда детская книжная обложка превратилась в пространство для графических экспериментов. Художники, работавшие в эти годы, стремились создать новый визуальный язык, который соответствовал бы духу стремительной, напряжённой, устремлённой в будущее эпохи. На обложках появляются крупные цветовые плоскости, геометрические формы, динамичные композиции и подчёркнутая условность. Они наследуют приёмы авангарда и конструктивизма, но адаптируют их для детской аудитории, превращая книгу в яркий и доступный визуальный объект.

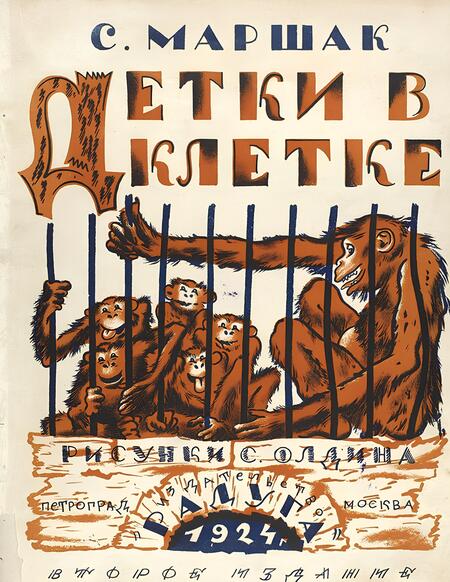

С. Маршак «Детки в клетке», С. Олдин, издательство «Радуга», 1923 г./1924 г.

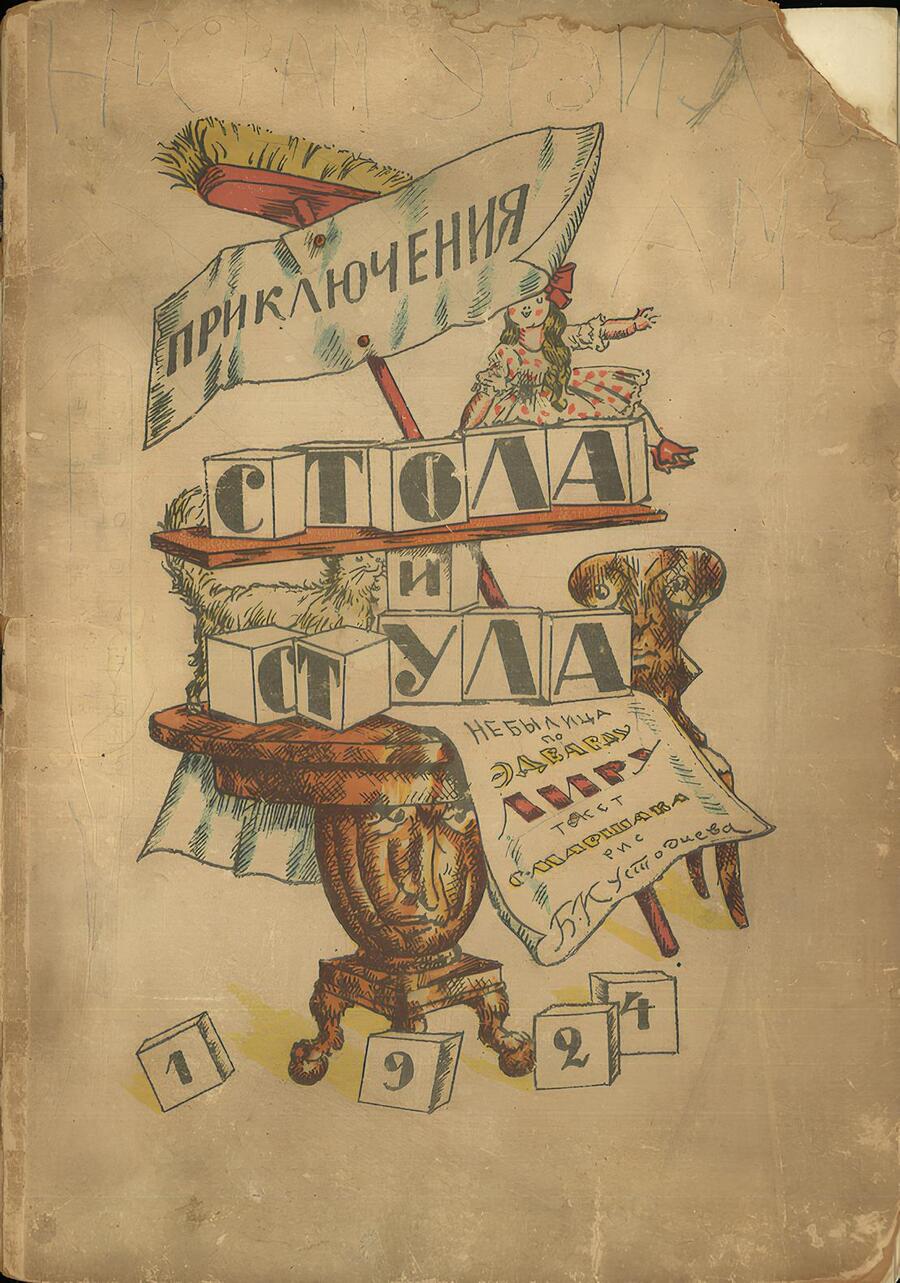

С. Маршак «Приключения стола и стула», Б.Кустодиев, издательство «Брокгауз-Ефрон», 1924 г.

Ранние годы десятилетия ещё сохраняют связь с дореволюционной иллюстрацией: детали, фактура, декоративная линия. Но уже в этих работах заметна важная тенденция: художники начинают укрупнять формы, освобождать фон, искать более цельный и ударный образ. Это состояние перехода, когда старый язык перестаёт работать, а новый ещё только формируется.

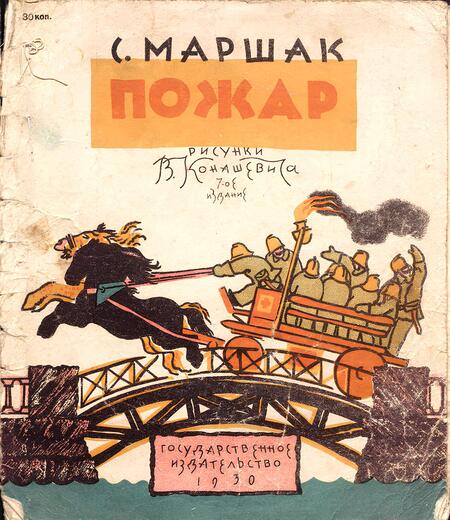

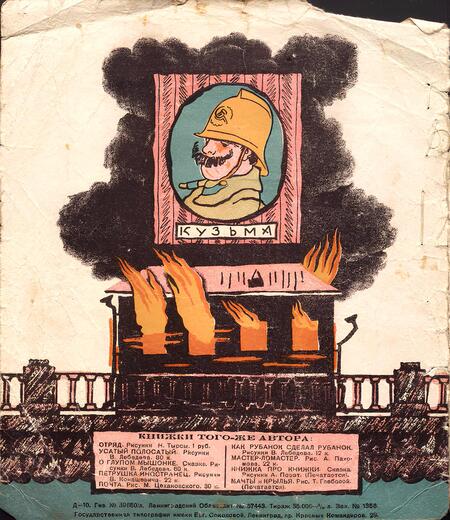

С. Маршак «Пожар», Б.Кустодиев, В.Конашевич, издательство «Радуга», 1924 г.

С. Маршак «Вчера и сегодня», В.Лебедев, издательство «Радуга», 1925 г.

С. Маршак «О глупом мышонке», В.Лебедев, издательство «Радуга», 1925 г.

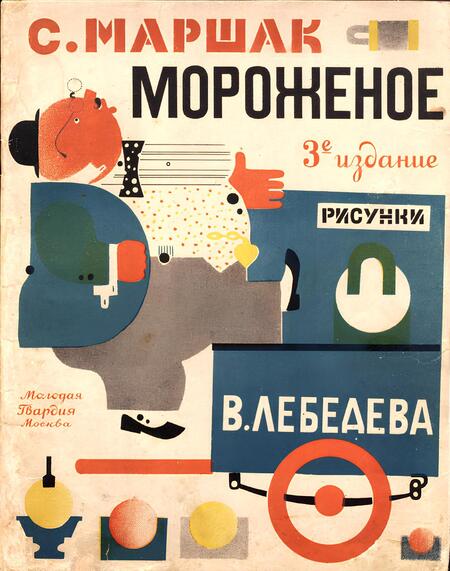

С. Маршак «Мороженое», В.Лебедев, издательство «Радуга», 1925 г. // С. Маршак «Цирк», В.Лебедев, издательство «Радуга», 1925 г.

Н.Асеев «Топ-топ-топ», В.Ермолаева, ГОСИЗДАТ, 1925 г.

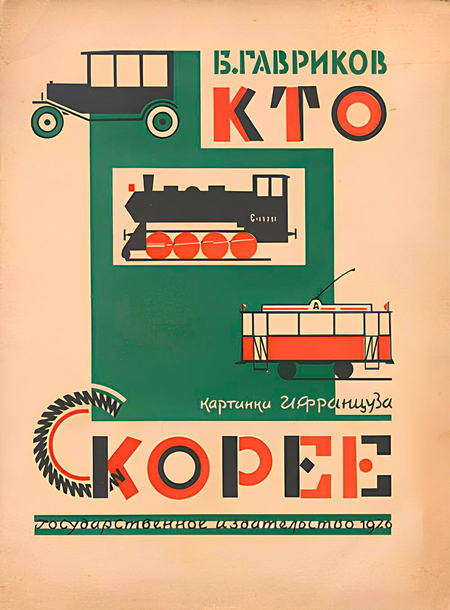

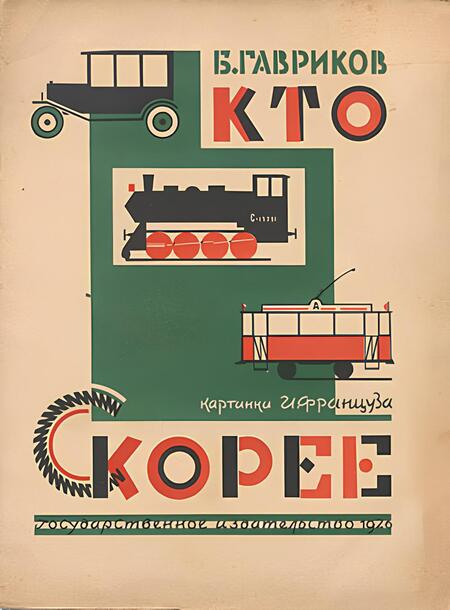

С. Маршак «Багаж», В.Лебедев, издательство «Радуга», 1926 г. // Б.Гавриков «Кто скорее», И.Француз, ГОСИЗДАТ, 1926 г.

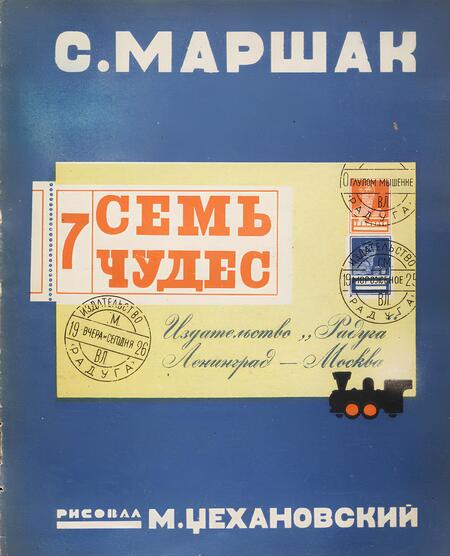

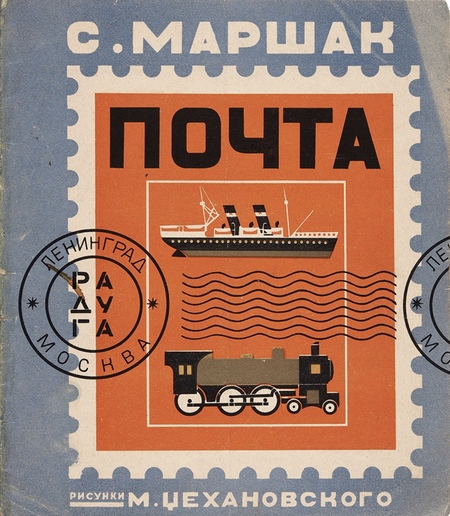

К середине десятилетия появляется новый визуальный принцип: плакатность. Обложки строятся на крупных пятнах цвета, геометрии, контрастах и лаконичных силуэтах. Шрифт становится неотделимой частью композиции и включается в общую пластику обложки. Характерно, как изображение приобретает функцию визуального ориентира: крупные пятна и чёткие силуэты позволяют воспринимать обложку целиком, без рассеивания внимания на детали.

С. Маршак «Семь чудес», М. Цехановский, издательство «Радуга», 1926 г. // С. Маршак «Почта», М.Цехановский, издательство «Радуга», 1927 г.

И.Молчанов «Колька и Ленин», С. Костин, ГОСИЗДАТ, 1927 г.

А. Барто, П.Барто «Считалочка», Б.Покровский, ГОСИЗДАТ, 1928 г.

А.Барто «Диковинки», Б.Покровский, ГОСИЗДАТ, 1928 г.

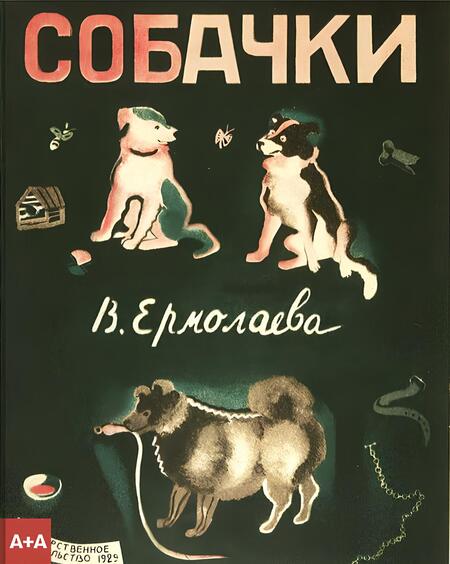

В.Ермолаева «Собачки», В.Ермолаева, ГОСИЗДАТ, 1929 г.

А.Барто «Про калошу», Б.Покровский, ГОСИЗДАТ, 1929 г.

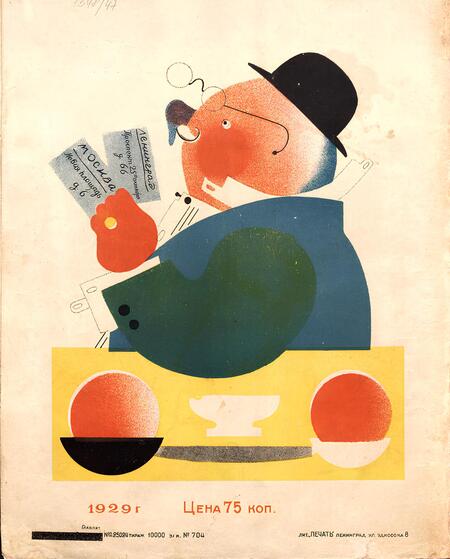

В конце 1920-х визуальный язык начинает смягчаться. Лаконичность не исчезает, но жёсткая конструктивистская манера уступает место более декоративной графике: появляется больше нюансов, мягких линий, свободных композиций. Детская книга перестаёт быть чистым плакатом и постепенно возвращает себе игру, иронию и живописность.

В.Ермолаева «Поезд», В.Ермолаева, ГОСИЗДАТ, 1929 г.

С. Маршак «Мороженое», В.Лебедев, издательство «Молодая гвардия», 1929 г.

Сопоставление обложек 1920-х показывает, что изменения их формы напрямую связаны с культурными процессами раннесоветского общества. Простые крупные цветовые пятна и более собранная композиционная структура отражают стремление времени к ясности, рациональности и упорядоченности. Через такие решения видно, как формировались новые представления о современности и о том, какой должна быть детская книга в условиях меняющегося культурного порядка.

1930-е: соцреализм и нормативная образность

В течение 1930-х обложка детской книги постепенно утрачивает экспериментальность и всё сильнее подчиняется идеологическим задачам времени. Художественные решения становятся нормативными, а визуальная структура — предсказуемой и целенаправленной. Через сюжет, композицию и типы персонажей обложка начинает транслировать социальные ожидания и модели поведения, встроенные в культурную политику десятилетия.

Е.Эвенбах «Игрушки», Е.Эвенбах, ГОСИЗДАТ, 1930 г.

С. Маршак «Пожар», В.Конашевич, ГОСИЗДАТ, 1930 г.

С. Маршак «Вот какой рассеянный», В.Конашевич, ГОСИЗДАТ, 1930 г.

М.Пригара «Детский сад», М. Плесковская, издательство «Культура», 1930 г. // М.Рудерман «Субботник», К.Кузнецов, ГОСИЗДАТ, 1930 г.

В начале десятилетия заметно стремление упорядочить визуальный язык: композиции становятся более стабильными, исчезает произвольная игра с формой. Даже в обложках, где сохраняются мягкие или декоративные приёмы, доминирует повествовательность и подчёркнутая ясность действия. Темы труда, коллективного усилия, дисциплины появляются как новые «правильные» сюжеты, а фигура ребёнка чаще включена в социально значимую ситуацию. Цветовые решения более сдержанные, контраст используется функционально, для выделения жеста или главного объекта. Постепенно формируется идеологически заданный набор мотивов, который заменяет свободный эксперимент 1920-х.

А.Введенский «Подвиг пионера Мочина», В.Ермолаева, издательство «Молодая гвардия», 1931 г.

С. Маршак «Багаж», В.Лебедев, издательство «Молодая гвардия», 1931 г.

Г.Рыклин «Еврейский колхоз», С. Боим, Б.Суханова, издательство «Молодая гвардия», 1931 г.

А.Гайдар «Сказка о военной тайне и мальчише Кибальчише», В.Конашевич, издательство «Молодая гвардия», 1933 г.

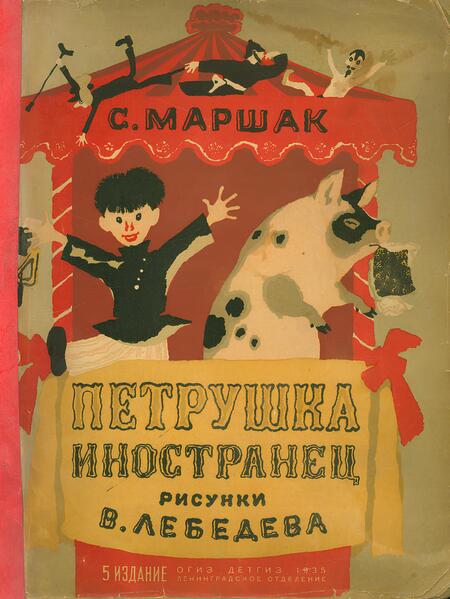

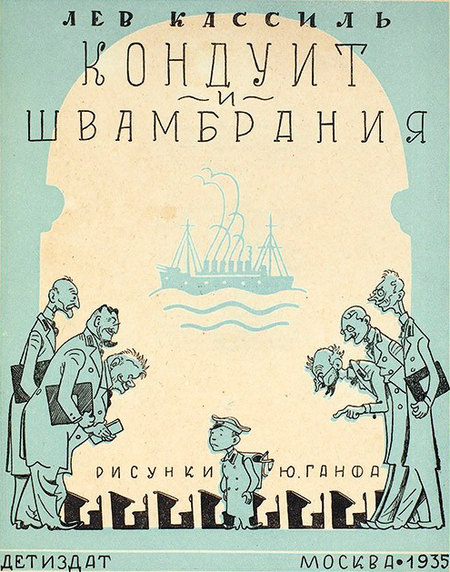

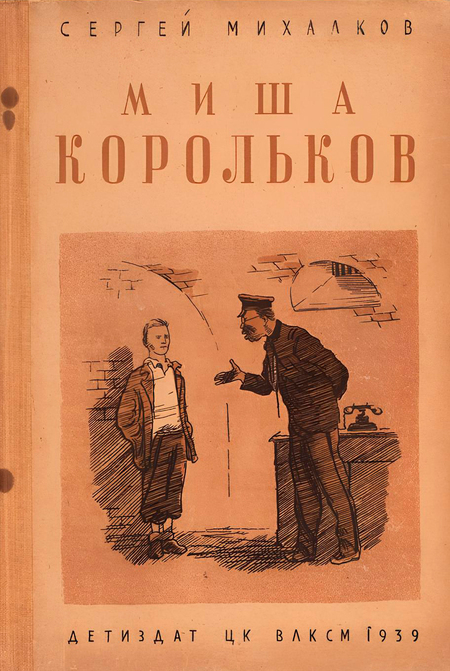

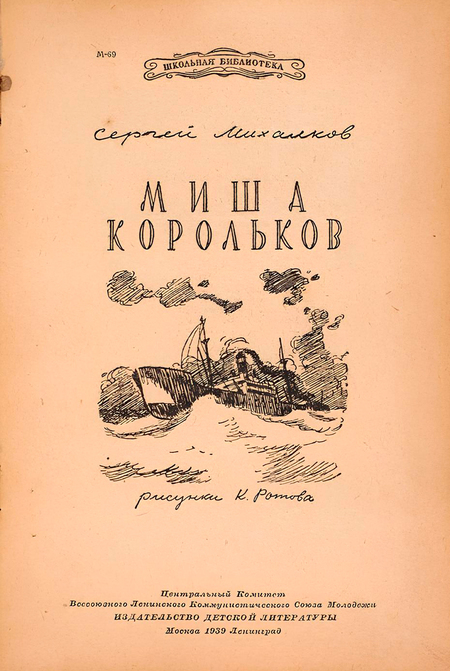

Во второй половине десятилетия визуальный язык закрепляется: условность уступает место реалистичной манере. Композиции строятся как небольшие сцены, иллюстрирующие социальный или нравственный сюжет. Важным становится образ героя, действующего в соответствии с нормой. Обложка перестаёт быть пространством свободной формообразовательной игры, здесь важнее подчёркнутая читабельность и сюжетная логика.

С. Маршак «Петрушка иностранец», В.Лебедев, ОГИЗ ДЕТГИЗ, 1935 г. // Л.Кассиль «Кондуит и Швамбрания», Ю.Ганф, ДЕТИЗДАТ, 1935 г.

С. Маршак «Наш отряд», А.Пахомов, ДЕТИЗДАТ, 1937 г.

В.Лифшиц «Республиканцы», Г.Шевяков и В. Тамби, ДЕТИЗДАТ, 1938 г.

С. Михалков «Миша Корольков», К.Ротов, ДЕТИЗДАТ, 1939 г.

К концу десятилетия визуальный язык становится строгим и реалистичным. Обложки выстраиваются как наглядные, легко считываемые сцены, где поведение героя подаётся как образец. Сюжетность вытесняет формальный эксперимент, а выраженная нормированность становится главным принципом оформления.

А.Гайдар «Чук и Гек», А.Ермолаева, ДЕТИЗДАТ, 1939 г.

Визуальный ряд 1930-х показывает, как детская обложка становится частью общей культурной политики эпохи. Нормативность, реалистичность и подчёркнутая сюжетность отражают стремление государства формировать у ребёнка устойчивые представления о труде, коллективе и социальной дисциплине. Через упорядоченную композицию и типизированные образы обложки фиксируют модель поведения, признанную правильной, и тем самым демонстрируют, как культурные процессы десятилетия определяли внешний вид детской книги.

1940–1950-е: военная тема и послевоенная повседневность

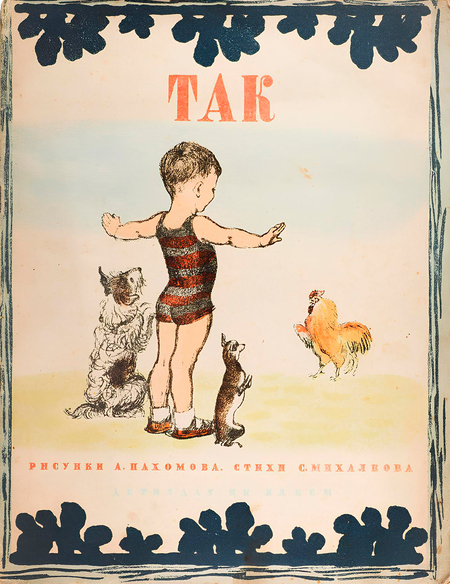

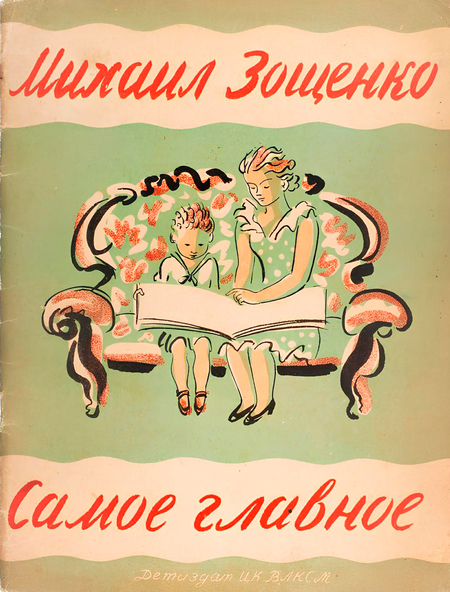

В 1940–1950-е годы визуальный язык советской детской книги окончательно подчиняется задаче воспитания. На первый план выходит героический образ: солдат, пионер, юный труженик. Иллюстрация становится строже, реалистичнее, сюжетнее. Художник работает не столько с формой, сколько с нормой поведения, которую необходимо транслировать ребёнку. Эмоциональный тон задают темы войны, долга и послевоенного восстановления, а ребёнок изображается как участник большого общего дела.

С. Михалков «Так», А.Пахомов, ДЕТИЗДАТ, 1940 г. // М.Зощенко «Самое главное», А.Успенский, ДЕТИЗДАТ, 1940 г.

К.Чуковский «Мойдодыр», Ю.Анненков, ДЕТГИЗ, 1942 г.

А.Барто «Идет ученик», И.Кузнецов, главное управление Трудовых резервов при СНК СССР, 1944 г.

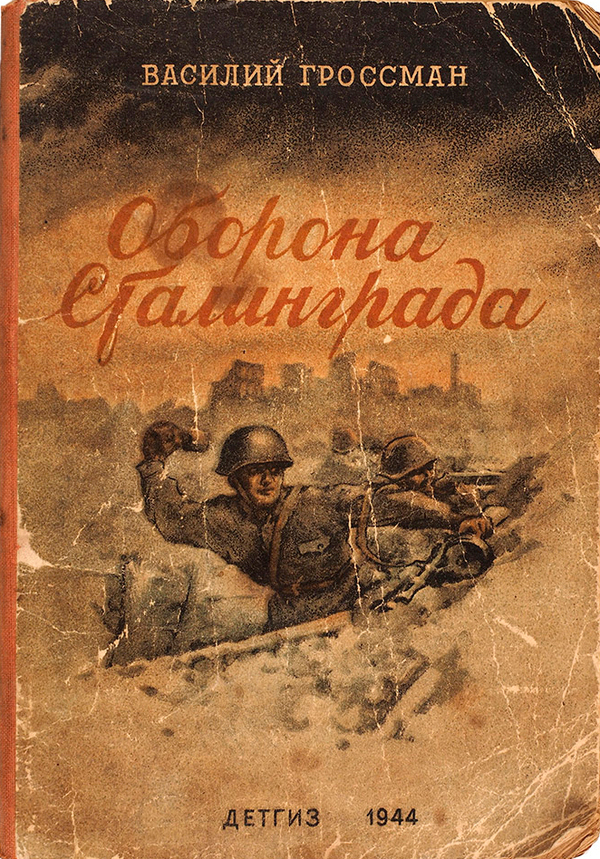

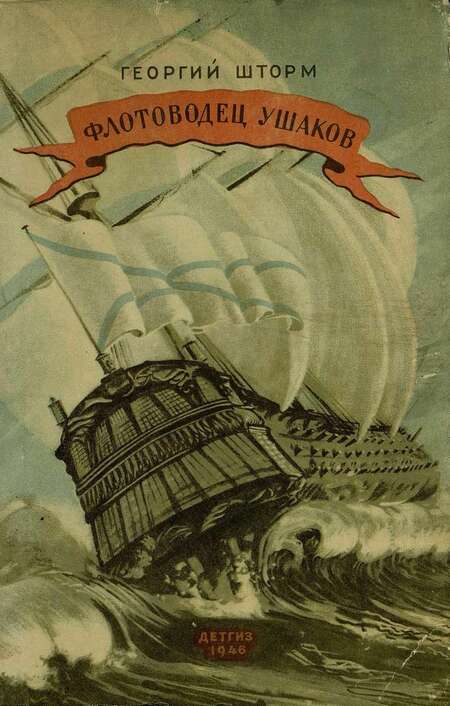

В.Гроссман «Оборона Сталинграда», А.Ермолаева, ДЕТГИЗ, 1944 г. // Г.Шторм «Флотоводец Ушаков», Л.Зусман, ДЕТГИЗ, 1946 г.

Военная тема задаёт главную интонацию начала десятилетия: ребёнок становится частью героического нарратива, и обложка начинает выполнять роль наглядного образца, как должен вести себя герой.

С. Михалков «Русские богатыри», Д. Шмаринов, ДЕТГИЗ, 1945 г.

П.Гаврилов «Егорка», В.Щеглов, ДЕТГИЗ, 1947 г.

В.Катаев «Сын полка», И.Гринштейн, ДЕТГИЗ, 1948 г.

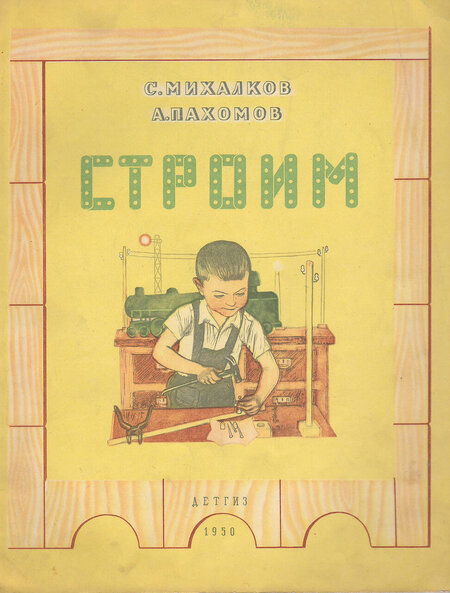

С. Михалков «Строим», А.Пахомов, ДЕТГИЗ, 1950 г.

К началу 1950-х героический тон ещё сохраняется, но его выразительность снижается. На первый план выходит задача показать устойчивую норму поведения: ребёнок должен быть собранным, трудолюбивым, аккуратным. Иллюстрации строятся вокруг понятных бытовых ситуаций, в которых важен контроль и порядок.

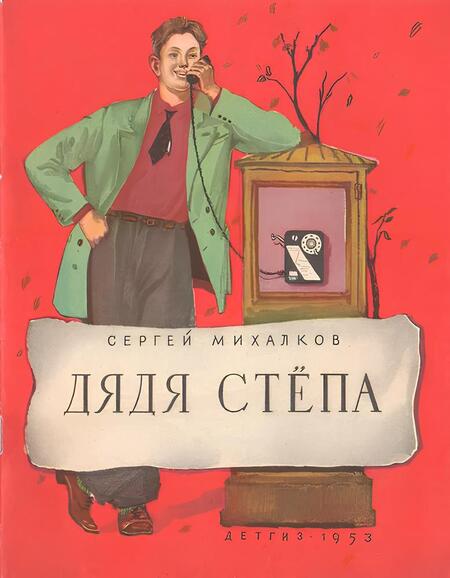

С. Михалков «Дядя Степа», В.Борзиловский, ДЕТГИЗ, 1952 г. // С. Михалков «Дядя Степа», Д. Дубинский, ДЕТГИЗ, 1953 г.

«Круглый год. Книга для чтения на 1954 год», И.Бруни, Л.Зусман, ДЕТГИЗ, 1953 г.

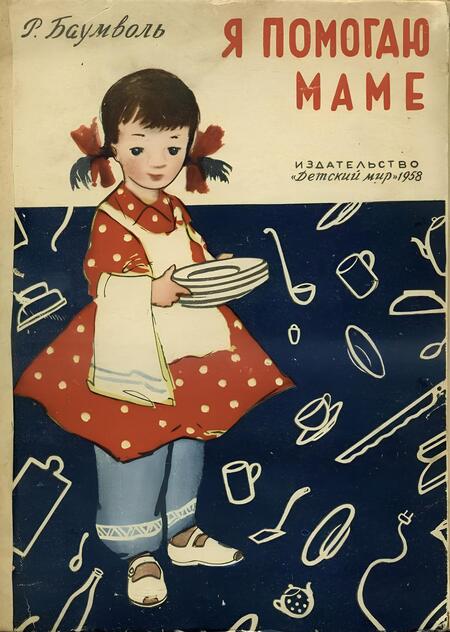

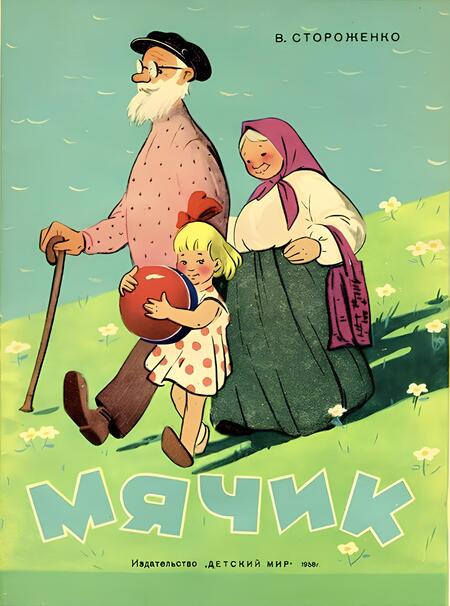

В середине 1950-х меняется интонация обложек: героический мотив уступает место идее образцового мирного детства. Иллюстрации на обложках становятся ярче и светлее, но сохраняют нормативность: каждый персонаж демонстрирует социально одобряемую модель поведения. Обложки стремятся к предельной ясности: действие показано прямо, без сложных визуальных приёмов.

Р.Баумволь «Я помогаю маме», В.Медведев, издательство «Детский мир», 1958 г. // В.Стороженко «Мячик», Г.Коптелова и А.Бабановский, издательство «Детский мир», 1958 г.

Л.Воронкова «Танина звездочка», М.Лянглебен, ДЕТГИЗ, 1959 г.

Обложки 1940–1950-х фиксируют два характерных для эпохи культурных вектора: мобилизационный и воспитательный. В военные и первые послевоенные годы визуальный язык обложки подчинён задаче поддерживать идею долга и коллективной ответственности. Композиции строятся жёстко, сюжет задаётся однозначно. В начале 1950-х интонация смягчается, но нормативность сохраняется: обложка демонстрирует упорядоченную повседневность, в которой зафиксированы правильные модели поведения: труд, дисциплина.

1960–1970-е: новое детство и авторская графика

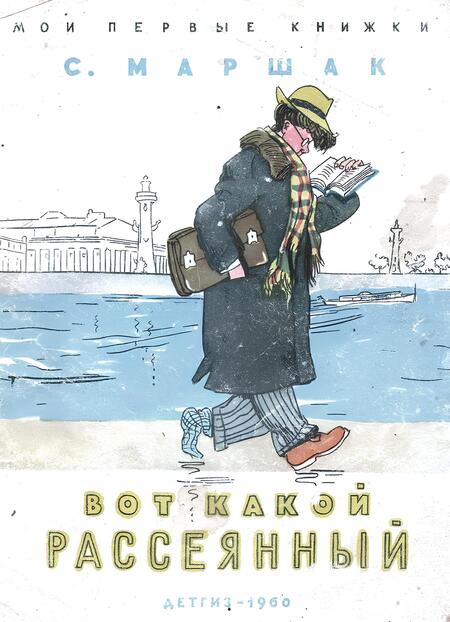

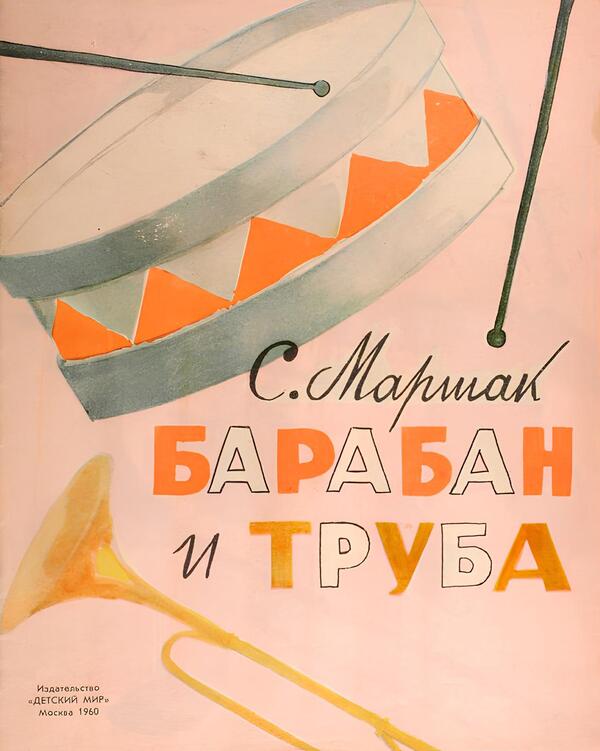

С. Маршак «Вот какой рассеянный», А.Каневский, ДЕТГИЗ, 1960 г. // С. Маршак «Барабан и труба», А.Ермолаев, издательство «Детский мир», 1960 г.

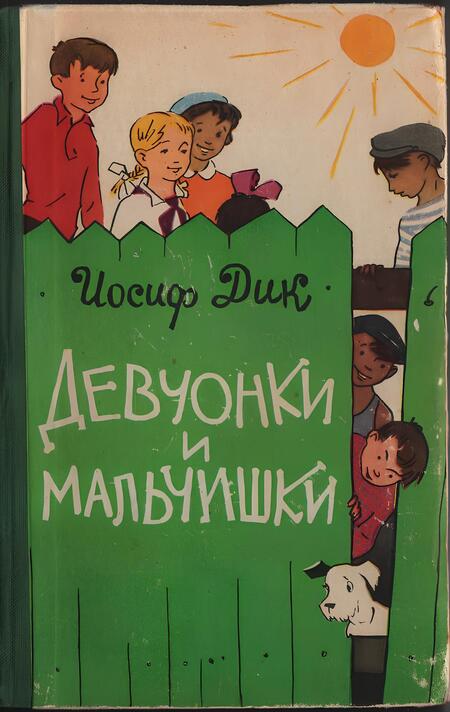

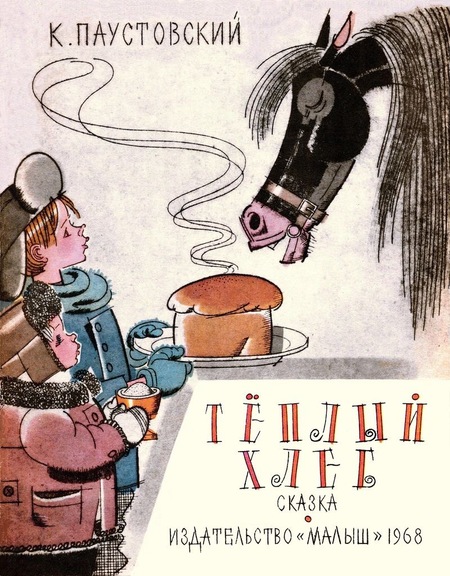

В 1960–1970-е обложка детской книги становится полноценным художественным высказыванием. Послевоенная тематика уходит на второй план, и на обложках появляется новое представление о детстве. Иллюстраторы показывают его более естественным, свободным, игривым и разнообразным. Художники уходят от жёсткого реализма и нормативных образов: появляются мягкие линии, выразительные силуэты, смелые цветовые акценты, декоративность и авторская манера. Обложка перестаёт быть «витриной сюжета» и превращается в автономный образ, задающий настроение книги.

И.Дик «Девчонки и мальчишки», А.Семенцов-Огиевский, издание «Молодая гвардия», 1960 г. // П.Балабанский «Кто живет в нашем доме?», И.Воробьева, ДЕТГИЗ, 1961 г.

Н.Березин «Аннушка», Т.Еремина, ДЕТГИЗ, 1962 г.

Е.Борисов, И.Пятнова, «Солнце в проводах», Ю. Соостер, издательство «Детский мир», 1963 г.

Ю.Крутогоров «Как речка пришла в дом», Ю.Соостер, издательство «Малыш», 1966 г.

К.Паустовский «Теплый хлеб», А.Сазонов, издательство «Малыш», 1968 г.

В.Сутеев «Кто сказал „мяу“?», В.Сутеев, издательство «Детская литература», 1972 г.

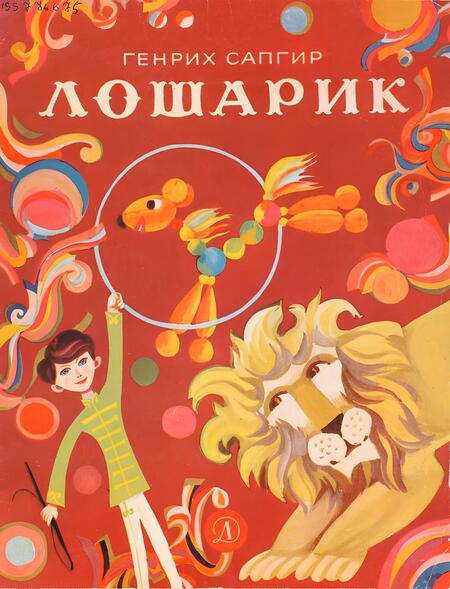

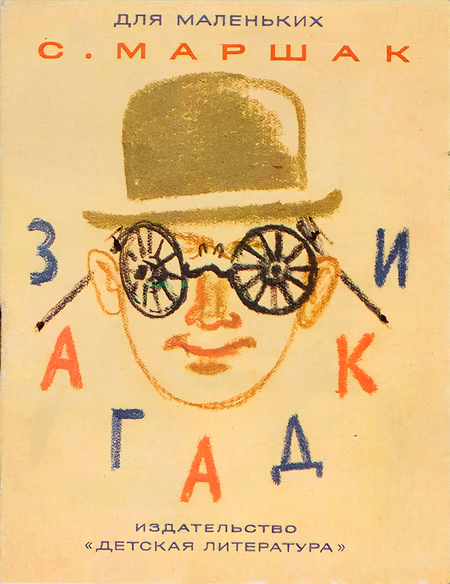

Г.Сапгир «Лошарик», Э.Гороховский, издательство «Детская литература», 1974 г. // С. Маршак «Загадки», Р.Гудзенко, издательство «Детская литература», 1979 г.

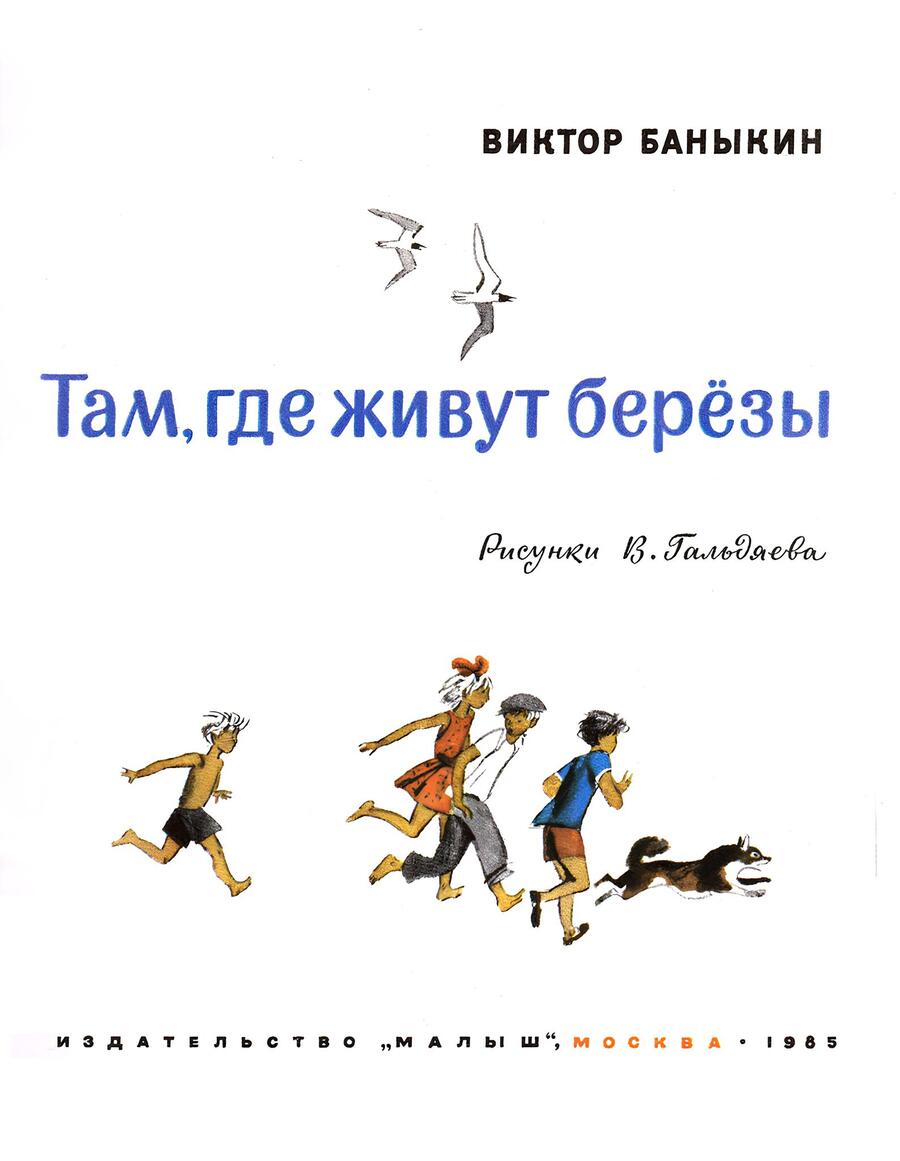

1980-е: смена визуального языка и ослабление идеологии

В 1980-е обложки детских книг демонстрируют постепенный отход от прежней нормативности и движение к более свободной визуальной культуре. На смену строгим, сюжетно-прописанным композициям приходят индивидуальные авторские решения: мягкий лиризм соседствует с гротеском, бытовые сцены — с фантазийной игровостью, а реалистическая манера нередко сочетается с декоративностью и подчеркнутой графичностью. Художники экспериментируют с линией, пропорциями, шрифтом, позволяя обложке выражать не идеологическую модель, а настроение, характер текста и собственную авторскую интонацию. Таким образом, визуальный язык детской книги 1980-х становится более разнообразным, пластичным и открытым, что отражает общее ослабление культурных рамок в позднесоветскую эпоху.

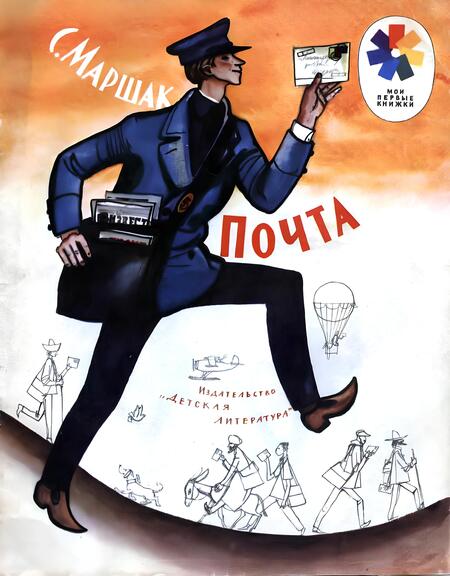

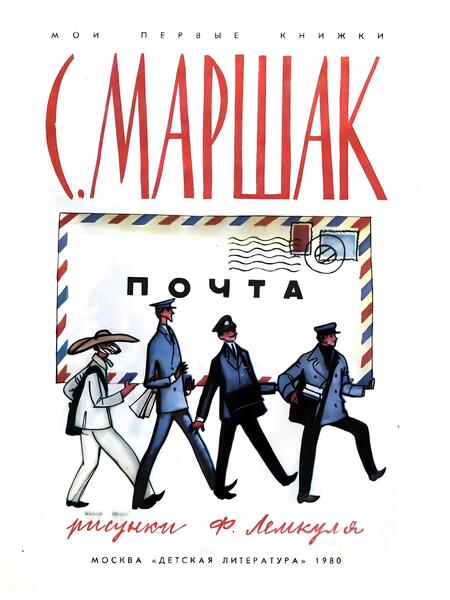

С. Маршак «Почта», Ф.Лемкуль, издательство «Детская литература», 1980 г.

М.Либин «Про гонцов-молодцов», И.Кабаков, издательство «Малыш», 1981 г.

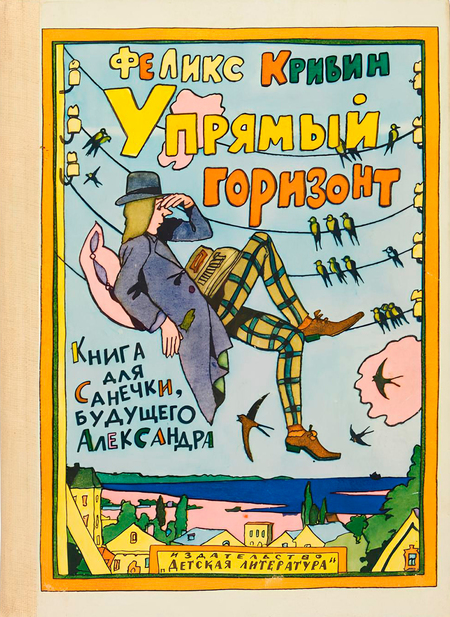

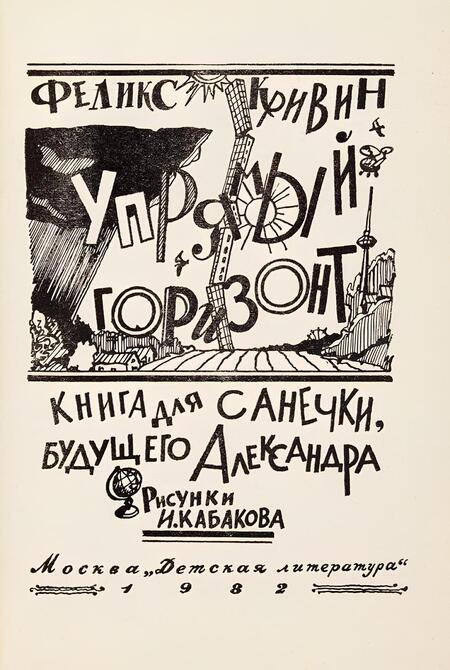

Ф.Кривин «Упрямый горизонт», И.Кабаков, издательство «Детская литература», 1982 г.

В.Баныкин «Там, где живут березы», В.Гальдяев, издательство «Малыш», 1985 г.

Л.Фадеева «Продленный день», Т.Прибыловская, издательство «Малыш», 1986 г.

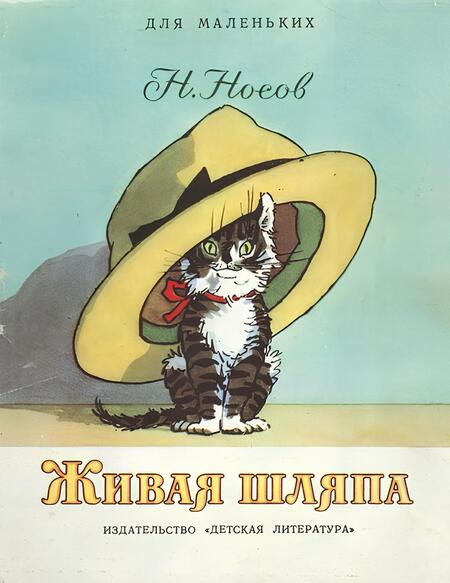

Н.Носов «Живая шляпа», И.Семенова, издательство «Детская литература», 1987 г. // П.Шеманаев «Ай, да Пятеркин!..», В.Гальдяев, издательство «Малыш», 1987 г.

О.Григорьев «Говорящий ворон», Г.Ясинский, издательство «Детская литература», 1989 г.

Заключение

На протяжении всего советского периода детская книжная обложка меняется не только стилистически, но и по смыслу, она отражает представления общества о том, каким должно быть детство. В 1920-е она работает как пространство поиска: художники экспериментируют с формой, композицией и шрифтом, а сама обложка становится частью авангардного высказывания. В 1930-е её визуальный язык выравнивается под государственные задачи, утверждается нормативная фигура героя, композиция становится прямолинейной и прозрачной. В 1940–1950-е обложки подстраиваются под военный и послевоенный контекст: рисунок становится более сдержанным, опирается на коллективные мотивы и бытовой порядок. В 1960–1970-е происходит заметный сдвиг: художники начинают показывать детство как живую, личную и подвижную среду, графика освобождается от прежних требований, усиливается авторский стиль и декоративность. В 1980-е эта тенденция доводится до предела: визуальный язык становится разнородным, допускает иронию, гротеск, мягкий бытовой рисунок и индивидуальные решения, обложка превращается в самостоятельное художественное высказывание. Эти изменения показывают, что обложка детской книги — это точный индикатор культурных процессов. В периоды усиления идеологического контроля она закрепляла заданные модели поведения и визуальные нормы, а в моменты относительной свободы позволяла художникам вводить более личные, неоднозначные и экспериментальные решения. По тому, как меняется композиция, характер рисунка и степень условности изображения, можно проследить, как культура в разные годы заново определяла, что считать «нормальным» детством и какой визуальный язык считать допустимым для разговора с ребёнком.

«[Не] забытые звёзды книжного дизайна: 6 художников-иллюстраторов периода оттепели» // Design Mate. URL: https://design-mate.ru/guide/guide/read/6-illustrators-of-ottepel-period (дата обращения: 12.11.2025).

«Огоньки в темноте: детские книги военного времени» // Российская государственная детская библиотека. URL: https://rgdb.ru/projects/kulturno-prosvetitelskij-proekt-o-vov/17629-ogonki-v-temnote-detskie-knigi-voennogo-vremeni (дата обращения: 12.11.2025).

«Soviet Children’s Picturebooks» // University of Pennsylvania Libraries. URL: https://www.library.upenn.edu/collections/notable/soviet-childrens-picturebooks (дата обращения: 12.11.2025).

«Детские книги времён войны» // Российская государственная библиотека. URL: https://www.rsl.ru/ru/all-news/detskie-knigi-vremen-voyny-new (дата обращения: 12.11.2025).

«Обложки советских детских книг» // LiveJournal. URL: https://kidpix.livejournal.com/1802875.html (дата обращения: 13.11.2025).

«Книги, которые читали дети в годы Великой Отечественной войны» // Российская государственная детская библиотека. URL: https://rgdb.ru/home/news/4822-knigi-kotorye-chitali-deti-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny (дата обращения: 13.11.2025).

«Russian Children’s Picture Books» // «Третьяковская галерея. Журнал». URL: https://www.tretyakovgallerymagazine.com/articles/3-2004-04/russian-children-picture-books (дата обращения: 14.11.2025).

«The Soviet Children’s Books That Broke the Rules of Propaganda» // Atlas Obscura. URL: https://www.atlasobscura.com/articles/soviet-children-books-propaganda (дата обращения: 15.11.2025).

«Детская книга» // Triveka Auktion House. URL: https://triveka-auction.com/shop/detskaya_kniga/name-115/ (дата обращения: 12.11.2025).

«Лот 40. Маршак С. Детки в клетке / рис. С. Олдина. 2-е изд. М.; Пг.: Радуга, 1924» // Аукционный дом «Литфонд». URL: https://www.litfund.ru/auction/59s1/40/ (дата обращения: 12.11.2025).

«„Приключения стола и стула“. С. Маршак // TOG Magazine. URL: https://www.togdazine.ru/article/2082 (дата обращения: 12.11.2025).»

«Владимир Конашевич. „Пожар“ / автор Самуил Маршак » // Fairy Room. URL: http://www.fairyroom.ru/?p=10252 (дата обращения: 12.11.2025).

«„Вчера и сегодня“. С. Маршак» // TOG Magazine. URL: https://www.togdazine.ru/article/2816 (дата обращения: 12.11.2025).

«Лебедев В. В. Обложка книги С. Я. Маршака „О глупом мышонке“. 1925» // Проект «Русский музей: виртуальный филиал». URL: http://www.fairyroom.ru/?p=10252 (дата обращения: 12.11.2025).

«В. Лебедев. „Мороженое“. Обложка книги С. Я. Маршака. 1925» // Fairy Room. URL: http://www.fairyroom.ru/?p=7824 (дата обращения: 12.11.2025).

Владимир Лебедев «Цирк» // Fairyroom.ru. URL: http://www.fairyroom.ru/?p=7809 (дата обращения: 12.11.2025).

«Ермолаева В. М. (художница)» // Проект «Последний адрес». URL: https://www.poslednyadres.ru/pictures/Ermolaeva (дата обращения: 12.11.2025).

«Художник В. Лебедев делает книгу. С. Маршак, В. Лебедев. Багаж» // Сайт s-marshak.ru. URL: http://s-marshak.ru/books/b/b08/b08_01.htm (дата обращения: 12.11.2025).

«Обложки советских детских книг» // LiveJournal. URL: https://kidpix.livejournal.com/1802875.html (дата обращения: 12.11.2025).

«Семь чудес». Самуил Маршак // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/4485 (дата обращения: 12.11.2025).

«Обложки советских детских книг» // LiveJournal. URL: https://kidpix.livejournal.com/1802875.html (дата обращения: 18.11.2025).

«Диковинки — Агния Барто» // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/1606 (дата обращения: 12.11.2025).

«Собачки — Вера Ермолаева» // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/1549 (дата обращения: 18.11.2025).

«Про калошу». Агния Барто // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/4408 (дата обращения: 18.11.2025).

«Аукционный лот № 350» // LitFund. URL: https://www.litfund.ru/auction/42/350/ (дата обращения: 12.11.2025).

«Обложки советских детских книг» // LiveJournal. URL: https://kidpix.livejournal.com/1802875.html (дата обращения: 12.11.2025).

«Мороженое». Самуил Маршак // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/2107 (дата обращения: 12.11.2025).

«Пожар». Самуил Маршак // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/2146 (дата обращения: 18.11.2025).

«Как речка пришла в дом?» // LitFund. URL: https://www.litfund.ru/news/13261/ (дата обращения: 18.11.2025).

«Неделя детской книги. С. Я. Маршак и В. М. Конашевич. Вот какой рассеянный» // nbmariel.ru. URL: https://nbmariel.ru/content/nedelya-detskoy-knigi-sya-marshak-i-vm-konashevich-vot-kakoy-rasseyannyy-1930 (дата обращения: 12.11.2025).

«Петрушка иностранец». Самуил Маршак // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/2108 (дата обращения: 12.11.2025).

«Аукционный лот № 350» // LitFund. URL: https://www.litfund.ru/auction/654/350/ (дата обращения: 12.11.2025).

«Мальчишки и девчонки». Дик Иосиф Иванович // Barius. URL: http://www.barius.ru/biblioteka/book/2406 (дата обращения: 13.11.2025).

«Обложка детской книги в СССР 60–80 гг. Часть первая» // HyperionBook (LiveJournal). URL: https://hyperionbook.livejournal.com/317153.html (дата обращения: 13.11.2025).

«Аукционный лот № 233» // LitFund. URL: https://www.litfund.ru/auction/695s1/233/ (дата обращения: 13.11.2025).

«Книги в строю. 50-60-е» // TeenBook. URL: http://www.teenbook.ru/press/virtualnye-vystavki/knigi-v-stroyu-50-60-e/ (дата обращения: 13.11.2025).

«Книги, которые читали дети в годы Великой Отечественной войны» // Российская государственная детская библиотека. URL: https://rgdb.ru/home/news/4822-knigi-kotorye-chitali-deti-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny (дата обращения: 15.11.2025).

«„Дядя Степа“ С. Михалкова в иллюстрациях В. Бордзиловского и Д. Дубинского» // kid-book-museum (LiveJournal). URL: https://kid-book-museum.livejournal.com/985955.html (дата обращения: 15.11.2025).

«Советская детская книга 1933 года» // LiveJournal. URL: https://katia-lexx.livejournal.com/2291026.html (дата обращения: 15.11.2025).

«Игрушки» // НЭБДЕТИ. URL: https://nebdeti.ru/nedb-item?id=574893fa-baf2-4dd7-8a45-c8d108913342 (дата обращения: 12.11.2025).

«Аукционный лот № 280» // LitFund. URL: https://www.litfund.ru/auction/257/280/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Подвиг пионера Мочина — Александр Введенский» // Тогда × МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/article/1733 (дата обращения: 19.11.2025).

«Лев Кассиль» // Музей ЦСДФ. URL: https://csdfmuseum.ru/names/775-лев-кассиль (дата обращения: 19.11.2025).

«Обложки советских детских книг — продолжение» // LiveJournal. URL: https://kidpix.livejournal.com/1804438.html (дата обращения: 19.11.2025).