Образ смерти в печатной графике

Введение

Искусство на протяжении всей своей истории неразрывно связано с темой смерти. Она выступает не только как отражение нашего страха перед неизбежным, но и для утверждения духовных ценностей, сохранения памяти, и как способ осмысления самой жизни.

Тема смерти, пронизывающая все эпохи, претерпела значительные изменения. Если в Средние века она служила религиозным напоминанием о быстротечности жизни и нравственном долге, то со временем ее понимание изменилось. Особенно остро она ощущалась в контексте войн XIX–XX веков, превратившись в часть повседневности.

В линогравюре этот мрачный мотив обретает особую силу. Сама техника гравюры, применяемая и для оформления надгробий, неразрывно связана с образом смерти. Резкие черно-белые контрасты и экспрессивные линии усиливают ощущение тревоги и напряжения, подчеркивая, что страх перед концом и размышления о нем остаются вечными спутниками человеческого сознания.

Северное возрождение (середина XV века по конец XVI — начало XVII века)

Ганс Гольбейн Младший. «Пляска смерти» (1523–1526)

Ганс Гольбейн младший. Пляски смерти. Учёный. 1526.

На фоне эпидемий и войн, характерных для Северного Возрождения, тема смерти стала особенно значимой. Художники, выступая в роли моральных провокаторов, подчеркивали универсальное равенство перед лицом неизбежного конца.

Серия ксилографий «Пляска смерти» наглядно демонстрирует, что смерть не делает различий между людьми, будь то простой крестьянин, могущественный король или духовный служитель. Эти гравюры несли в себе глубокий моральный посыл: они напоминали о мимолетности человеческого существования и о том, что перед лицом смерти все равны.

В основе серии лежит простой, но мощный сюжет: смерть вторгается в обыденную жизнь тридцати четырех представителей различных сословий, от высших иерархов церкви до простых тружеников. Каждому она предстает по-своему: ученому подносит яд, графине — ожерелье из костей, ребенка уводит за руку. Но смысл остается неизменным: смерть, как великий уравнитель, не щадит никого.

Работы Гольбейна стали ярким примером зарождения традиции аллегорического представления смерти. Его гравюры демонстрируют, как печатная графика могла служить инструментом морального наставления.

Ганс Гольбейн младший. Пляски смерти. Графиня. 1526. Ганс Гольбейн младший. Пляски смерти. Ребёнок. 1526.

Альбрехт Дюрер. «Четыре всадника Апокалипсиса» (1497–1498) «Рыцарь, Смерть и Дьявол» (1513)

Четыре всадника Апокалипсиса. Гравюра Альбрехта Дюрера. Около 1497–1498 годов Государственный Эрмитаж. Рыцарь, Смерть и Дьявол. Гравюра Альбрехта Дюрера. 1513 год National Gallery of Art, Washington

Гравюра «Четыре всадника Апокалипсиса» изображает всадников, олицетворяющих такие явления, как смерть, война, чума и голод. Их быстрое движение создает атмосферу надвигающейся катастрофы, которая затрагивает весь мир.

Дюрер представляет смерть не как частное событие, а как глобальную катастрофу, придавая ей значение символа мирового разрушения.

На гравюре «Рыцарь, Смерть и Дьявол» мы видим главного героя — воина в доспехах, окруженного темными силами. Смерть, ослабленная и на бледном коне, едет по правую руку от него, а за ним следует Дьявол.

Как представитель новой эпохи, Дюрер акцентирует внимание не на триумфе смерти, как это было в средневековой культуре, а на силе и величии человеческого духа.

XVII–XVIII века

Жак Калло. «Большие Бедствия Войны» (1633)

Жак Калло. Ужасы войны; № 11, «Повешение»

В XVII веке смерть стала ассоциироваться с человеческой жестокостью и войнами, утратив средневековую религиозность. XVIII век, под влиянием Просвещения, переключил внимание на философское осмысление смерти как естественного процесса и личную утрату.

В своей серии офортов Жак Калло запечатлел кошмары Тридцатилетней войны. Художник без прикрас изображает казни, разоренные города и гибель людей, избегая символизма, присущего Гольбейну и Дюреру. Смерть у Калло — это не аллегория, а суровая, повседневная реальность. Он стремится к почти документальной точности, фиксируя историческую трагедию. Так, Калло демонстрирует, что в XVII веке печатная графика стала инструментом для отражения социальных катастроф, превращая смерть из абстрактного образа в историческую действительность.

Жак Калло. Ужасы войны. № 12: Аркебуза, или Расстрельная команда; № 3: Костёр, или Сожжение на костре.

XIX век — романтизм и символизм

Франсиско Гойя. «Бедствия войны» (1810–1820)

Франсиско Гойя; Лист 3: Со здравым смыслом или без него?

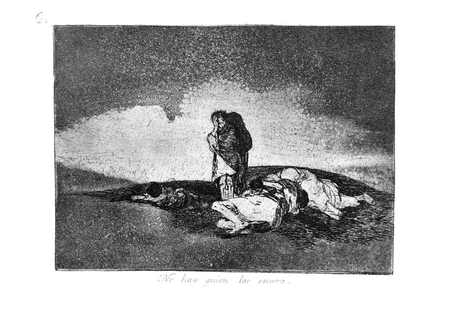

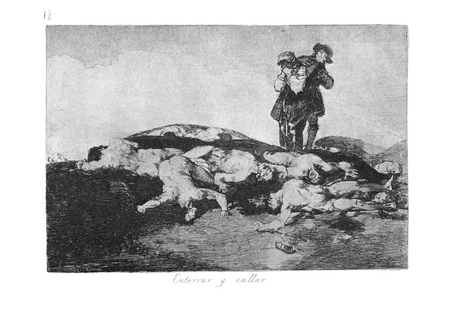

Офортная коллекция Гойи представляет собой протест против войны и насилия. Художник изображает расстрелы, повешения и изуродованные поврежденные тела, делая акцент на том, что смерть является общим бедствием, полным боли и жестокости.

Смерть предельно реалистична, без аллегорий и утешительных символов. Она предстает как жестокая, лишённая смысла реальность.

Франсиско Гойя; Лист 60: Никто не поможет: Лист 18: Хоронить и молчать

В отличие от большинства ранних испанских художников, Гойя отказывается от идеального геройского образа. Его гравюры, несмотря на опору на классические сюжеты, смещают фокус с узнаваемых героев на безымянных жертв. Ярким примером этого служит гравюра «Они не хотят», где солдат пытается изнасиловать молодую женщину, не замечая подкрадывающуюся сзади старушку с ножом. Обращая внимание на это, автор показывает, что разрушительное воздействие войны распространяется на всё общество, а не исключительно военных.

Франсиско Гойя; Лист 9: Они не хотят

Гюстав Доре. Иллюстрации к «Божественной комедии» (1861)

Поль Гюстав Доре. Иллюстрации к Божественной комедии. Графика, 1861

Гюстав Доре в своих иллюстрациях к «Божественной комедии» Данте визуализирует путь души через Ад, Чистилище и Рай. Он показывает страдания грешников в Аду, очищение и надежду в Чистилище, и высшую духовную гармонию в Раю. Работы Доре демонстрируют, что в XIX веке смерть осмысливалась символично, не как конец, а как трансцендентный переход, как время испытания души.

XX век

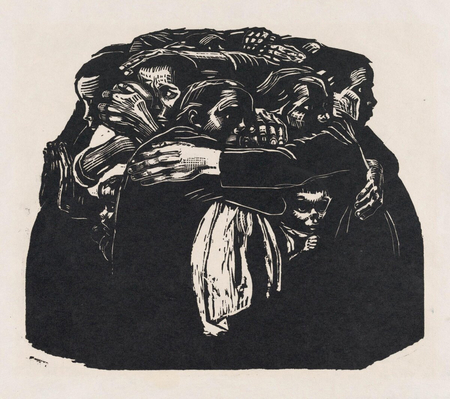

Кэте Кольвиц. Женщины и война. Цикл смерти. (1922-1923)

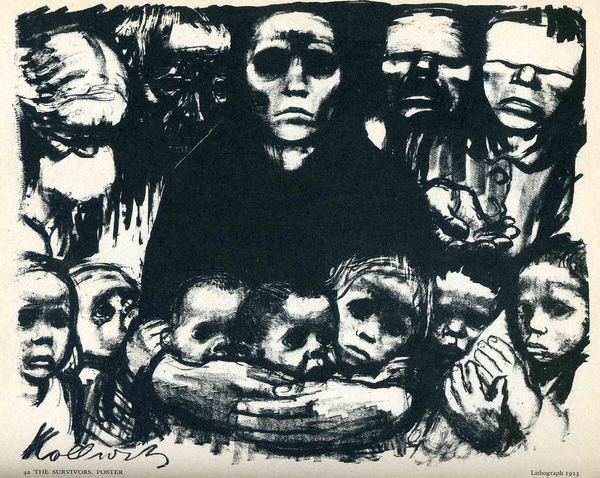

Кете Кольвиц. Женщины и война. Цикл смерти. 1922

В XX веке, с опытом Первой мировой войны, смерть стала восприниматься как естественность. Художники воспринимают ее как социальную травму, как коллективную катастрофу и бессмысленную жертву массового насилия.

Кете Кольвиц. Женщины и война. Цикл смерти. Вдова I, 1922-1923

Кете Кольвиц, выдающаяся немецкая художница и скульптор, стала свидетелем и рефлексирующим голосом эпохи Первой мировой войны.

Ромен Роллан, известный французский писатель, высоко оценил ее творчество, назвав его «величайшей поэмой современной Германии», которая раскрывает трагедии и страдания обычных людей. Он видел в ней «голос безмолвия обреченных на жертвы народов».

Особое место в ее наследии занимает «Цикл смерти», включающий серию «Женщины и война». Для Кольвиц, потерявшей сына, образ женщины в военное время неразрывно связан с личной трагедией. Ее произведения производят сильное, порой пугающее впечатление: смерть предстает как нечто массивное и неизбежное, а сцены материнского горя от потери детей — душераздирающими. Реалистический язык Кольвиц отличается сдержанностью и суровостью. Он лишен избыточной красочности, прост в своей основе, но при этом обладает огромной психологической силой и монументальностью. Кольвиц исследует личное восприятие смерти, придавая ей интимный и эмоциональный характер, что отличает ее от более отстраненных изображений смерти у Дюрера или Гойи.

Кете Кольвиц. Женщины и война. Цикл смерти. Матери, 1922; Выжившие, 1923

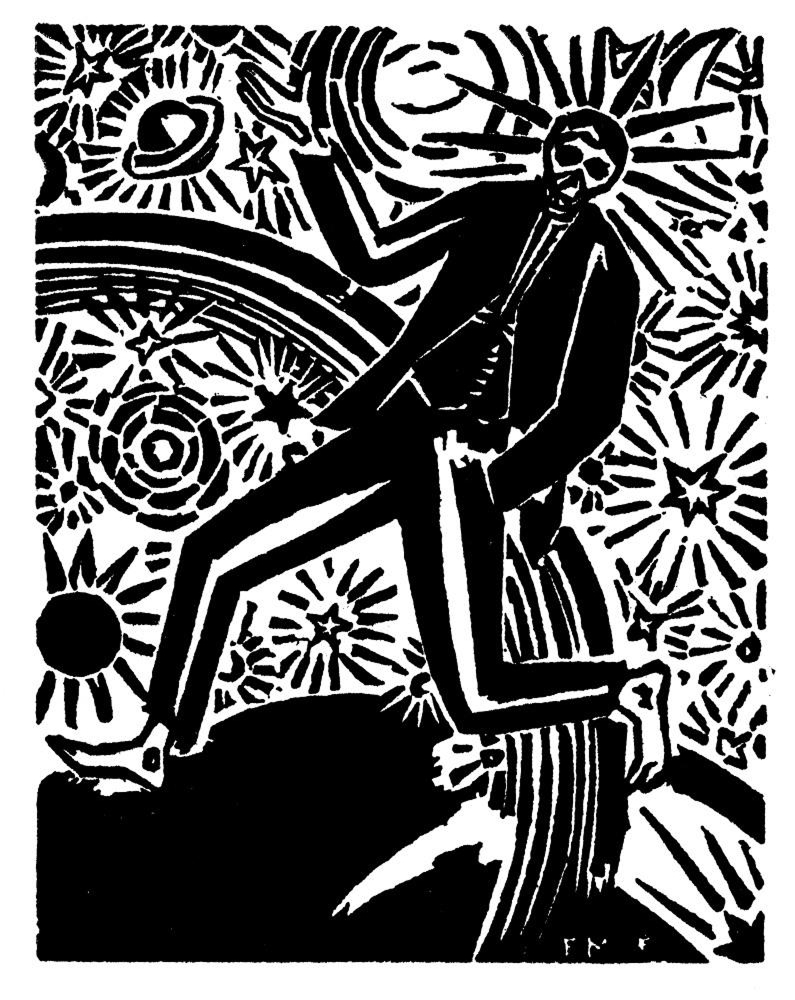

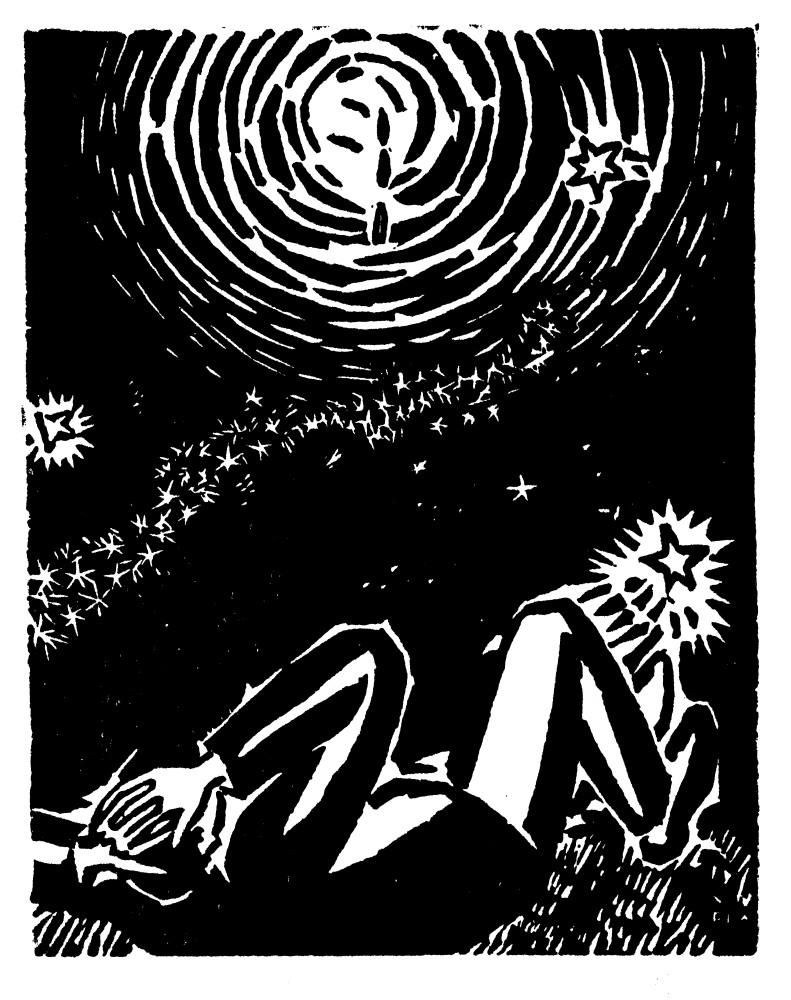

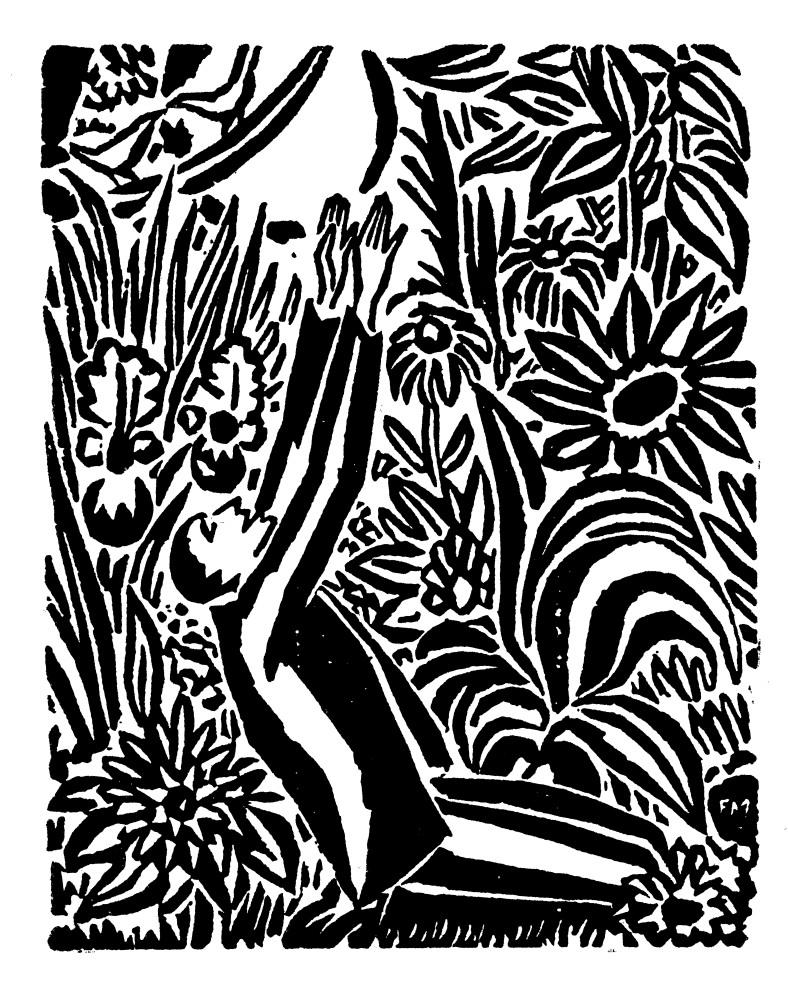

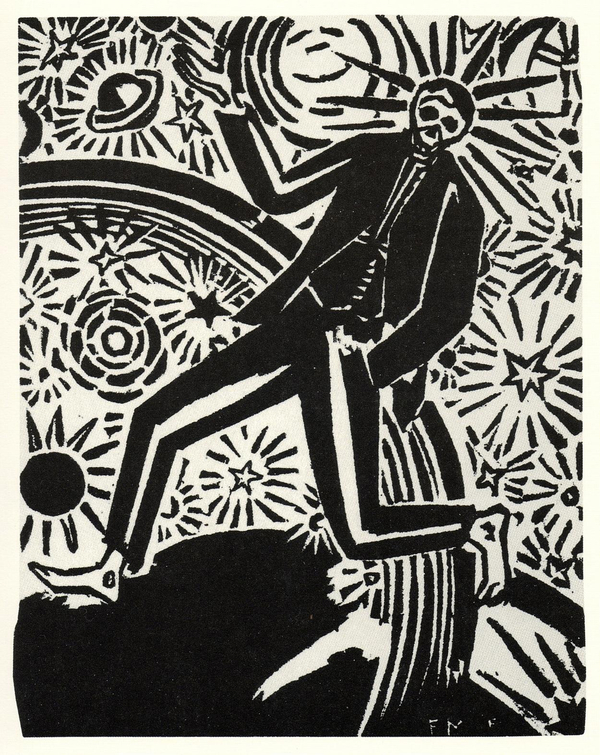

Франц Мазерель. «Мой часослов» (1920)

Название романа Франца Мазереля «Мой часослов» (Mon livre d’heures) не случайно. Часослов, как богослужебная книга с молитвами суточного круга, символизирует цикличность. Художник использует этот образ, чтобы показать всю свою жизнь, также связывая с индустриальной темой — жизнью в мегаполисе. Название явно отсылает к знаменитому средневековому «Великолепному часослову герцога Беррийского». Оба произведения объединяет тема духовных поисков и внутреннего преображения. Если в «Великолепном часослове» это проявляется через молитвы и образы святых, то в «Моем часослове» — через путь героя к самопознанию и обретению свободы. Говоря о жизни, как о цикле, нельзя пропустить конечный этап — смерть. Для Мазереля смерть — это естественный и неотъемлемый этап жизни. Он подходит к ней естественно. В финале «часослова» смерть главного героя предстает как обыденное событие: он, уходя от городской суеты в лес, прощается со всеми, где, глядя в космос, завершает свой земной путь. В самом конце герой — уже скелет, и его финальная точка — космическое пространстве.

Заключение

От Гольбейна до современных мастеров печатной графики прослеживается эволюция образа смерти: от назидательных аллегорий к глубоким личным размышлениям. Смерть как философская концепция многогранна. Она может представать как конец всего, как переход в иное измерение, как часть повседневности и многое другое. Но неизменным остается одно: её гнетущее, пугающее присутствие, вызывающее экзистенциальный ужас. Смерть неизбежна, и каждый сам определяет, как её осмыслить и во что верить.

Источники изображений:

- https://dzen.ru/a/ZCXPvVoY3mSGEOa0

- https://arzamas.academy/mag/971-durerhttps://arzamas.academy/mag/971-durer 3)https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Grandes_Misères_de_la_guerre

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Бедствия_войны

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Мой_часослов

- https://dzen.ru/a/ZVTom8J3HQKVDlh8

- https://ino46.blogs.donlib.ru/2022/07/06/art-vstrecha-narodnaja-bol-v-tvorchestve-kete-kolvic-k-155-letiju-so-dnja-rozhdenija-nemeckogo-grafika-i-skulptora/?doing_wp_cron=1759348579.3422060012817382812500