Синий всадник: путь к абстракции

Рубрикатор

1. Экспрессия и цвет: Мост к новому 2. В поисках «духовного в искусстве» 3. Кандинский: Драма форм и цвета 4. Франц Марк: Абстракция природы 5. Пауль Клее: Поэтика знака 6. «Синий всадник» как основа теоретическая и практическая для всей последующей абстрактной живописи 7; Заключение 8. Библиография 9. Источники изображений

Концепция

Настоящее исследование посвящено комплексному анализу художественного объединения «Синий всадник» (1911–1914) как ключевого феномена в генезисе и теоретическом обосновании абстрактного искусства XX века. Работа позиционирует группу не как локальный эпизод модернизма, а как целостную художественно-философскую систему, осуществившую радикальный пересмотр целей и языка живописи.

Центральным тезисом исследования является утверждение, что «Синий всадник» осуществил фундаментальный сдвиг от миметической функции искусства к сфере духовного выражения.

Этот переход раскрывается через несколько взаимосвязанных аспектов. Во-первых, анализируется отказ от европоцентристской иерархии искусств, проявившийся в альманахе группы, где произведения «высокого» искусства соседствовали с народным творчеством, детскими рисунками и архаическими артефактами. Такой подход утверждал существование универсального духовного начала, независимого от культурного контекста. Во-вторых, исследование детально рассматривает уникальные творческие методологии ведущих представителей объединения, демонстрируя, как в рамках единой парадигмы сформировались три различных пути к абстракции. Теория и практика Василия Кандинского представлены как создание «космического театра», где драматургия чистых форм и цвета, обладающих «внутренним звучанием», призвана выразить универсальные духовные законы. Эволюция Франца Марка трактуется как движение от символически насыщенных изображений животных к чистой абстракции, передающей апокалиптическую борьбу космических сил. Подход Пауля Клее охарактеризован как разработка поэтики знака, где форма кристаллизуется в многозначный иероглиф, а композиция строится по законам визуальной полифонии.

Исследование подчеркивает, что, несмотря на трагически краткую историю объединения, прерванную Первой мировой войной, его теоретическое и практическое наследие стало прочным фундаментом для последующего развития абстрактной живописи. Заложенные группой принципы — автономия художественной реальности, экспрессивная самодостаточность цвета и формы, синтез искусств — оказали непосредственное влияние на такие разнообразные явления, как сюрреализм, абстрактный экспрессионизм и послевоенный концептуализм.

Таким образом, важность данного исследования заключается в системной реконструкции роли «Синего всадника» как катализатора перехода к беспредметному искусству. Работа убедительно доказывает, что группа предложила не просто новый стиль, но новую художественную онтологию, в которой картина становится не отражением видимого мира, а инструментом постижения его духовных основ. Это наследие сохраняет свою актуальность, определяя ключевые векторы поисков в нефигуративном искусстве по сей день.

Экспрессия и цвет: Мост к новому

Возникновение объединения «Синий всадник» в Мюнхене в 1911 году стало ответом на глубинную потребность искусства в обновлении.

Мюнтер Г. Портрет Василия Кандинского. 1906.

Макке А. Портрет Франца Марка.

Основатели группы, Василий Кандинский и Франц Марк, стремились к освобождению от оков академической традиции, провозглашая право художника на субъективное восприятие реальности. Их целью было не воспроизведение видимой формы, но выражение её внутренней, духовной сущности. В этом стремлении цвет и форма становились главными носителями эмоции и смысла, выполняя не дескриптивную, а экспрессивную функцию. Именно это и стало тем «мостом к новому» художественному языку, который в итоге привёл искусство к абстракции.

Цвет как духовный символ

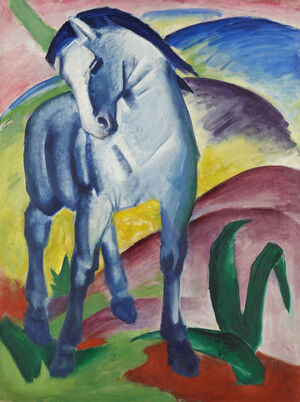

Марк Ф. «Синяя лошадь I». 1911. (Общий вид и фрагмент)

Картина Франца Марка «Синяя лошадь I» является не просто изображением животного, а манифестом его художественной философии. Монументальное, пластичное тело лошади, написанное в интенсивных синих тонах, доминирует на полотне. Этот цветовой выбор был глубоко осознанным: Марк разработал собственную символическую теорию цвета, в которой синий олицетворял мужественное, духовное и строгое начало. Таким образом, лошадь предстаёт не как биологический объект, а как воплощение некой высшей, «пантеистической» сущности природы, её чистого и гармоничного духа.

Марк Ф. «Синяя лошадь I». 1911. Фрагмент.

Отказ от натуралистической палитры в пользу символической был для Марка способом проникнуть в сущность изображаемого. Он стремился не просто показать, как выглядит лошадь, но передать, как она ощущает мир и что она собой олицетворяет. Упрощённые, обобщённые формы, плавные изгибы линий и мощный, цельный образ работают на создание этого эффекта. Фон, решённый в контрастных жёлтых, красных и зелёных тонах, не описывает конкретный ландшафт, но создаёт эмоциональное и энергетическое поле, в котором существует животное. Это яркий пример того, как через фигуративную форму прокладывается путь к абсолютно новому, духовному содержанию, где цвет становится самостоятельным носителем эмоций и главным средством выразительности.

Макке А. «Променад». 1913.

Если поиски Марка были устремлены в область духовного символизма, то творчество Августа Макке демонстрирует другой, но не менее важный аспект эстетики «Синего всадника» — лирический синтез современных художественных течений. Его картина «Променад», написанная в 1913 году в швейцарском Хилтерфингене, является эталоном его зрелого стиля.

Ключевое влияние на эту работу оказало искусство французских современников. Решающим стало знакомство Макке с творчеством Робера Делоне, в частности с его симультанными «Окнами» и «Кругами», которые экспонировались на Первом немецком осеннем салоне в Берлине в 1913 году.

Делоне Р. «Синхронные окна (Одновременно открытые окна)». 1912.

От Делоне Макке воспринял идею о том, что цвет и свет сами по себе могут быть главными героями картины. В «Променаде» это проявилось в удивительной воздушности и светоносности красок, особенно в переливах зелени деревьев и прозрачности небесной синевы. Художник использует чистые, насыщенные цвета, идущие от традиций фовизма, но смягчает их, лишая резкости и агрессии.

Макке А. «Променад». 1913. Фрагменты.

В отличие от монументальных образов Марка, Макке создаёт ощущение безмятежного покоя и гармонии современного человека с окружающим миром. Фигуры гуляющих дам и кавалера лишены резких контуров и индивидуализированных черт; они органично вписаны в цветовую среду, становясь частью общего декоративного решения. Таким образом, искусство Макке представляет собой уникальный сплав немецкого экспрессионизма и французской цветовой культуры. Оно показывает, как идеи «Синего всадника» об «объединении внутреннего и внешнего восприятия действительности» могли воплощаться не только через мощный символизм, но и через лирическое, наполненное светом и цветом созерцание.

В поисках «духовного в искусстве»

Обратимся к сути творческих поисков группы — концепции «духовного в искусстве». Эта идея, подробно разработанная Кандинским в его знаменитом трактате, находила воплощение не только в живописи, но и в принципиально новом подходе к пониманию искусства как такового.

Хиросигэ У. «Скаковой круг Хацунэ в квартале Бакуро». Из серии «100 знаменитых видов Эдо». 1857. Гравюра.

Дюрер А. «Маленький конь». 1505. Гравюра.

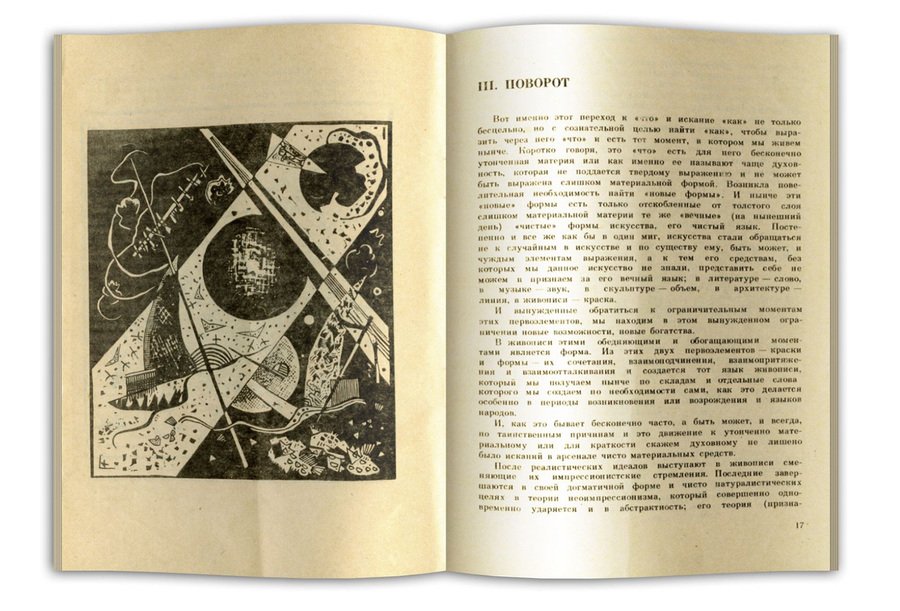

Альманах «Синий всадник» представлял собой не просто сборник статей, а сознательно выстроенный визуальный манифест. Размещение на его страницах гравюр Альбрехта Дюрера рядом с японскими ксилографиями («Картины изменчивого мира»), баварскими народными картинками, детскими рисунками и ритуальными масками Океании имело глубокий философский смысл. Такой подход решительно порывал с европоцентристской иерархией искусств, утверждая существование универсального духовного начала, которое проявляется в самых разных культурных формах. Детский рисунок ценился за непосредственность выражения, народная картинка — за силу обобщения и яркую символику, африканская скульптура — за мощную пластику и связь с архетипическими образами. Этим сопоставлением утверждалась мысль, что подлинное искусство всегда обращено к духовным основам бытия, независимо от времени и культурного контекста.

«Цвет — это клавиш; глаз — молоточек; душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу.»

В. Кандинский о искусстве

Кандинский В. «Импрессия III (Концерт)». 1911.

Особое значение в этой связи приобретает работа Василия Кандинского «Импрессия III (Концерт)», созданная в 1911 году под впечатлением от концерта Арнольда Шёнберга. Картина демонстрирует ключевой для «Синего всадника» синтез искусств — идею о том, что живопись способна достичь выразительности музыки, самого абстрактного из искусств. Кандинский не иллюстрирует музыкальное произведение, а стремится передать внутреннее переживание от него через визуальные средства. Желтый цвет, доминирующий в композиции, ассоциируется у художника с энергией и эмоциональной напряженностью, в то время как черные мазки могут передавать диссонансы и контрапункты в музыке Шёнберга.

Кандинский В. «Композиция IV». 1911.

Кандинский В. «Композиция VII». 1913.

Кандинский В. «Импровизация. Ущелье». 1914.

Эволюция творчества Кандинского в период «Синего всадника» особенно наглядно прослеживается в его работах 1911–1914 годов, которые условно можно рассматривать как триптих художественных исканий. Если «Импрессия III» еще сохраняет связь с внешним импульсом (конкретным концертом), то в последующих произведениях происходит последовательное движение к абстракции. Художник проходит путь от «импрессий» (впечатлений от внешней реальности) через «импровизации» (выражение внутренних, бессознательных процессов) к «композициям» — наиболее сложным, выстроенным произведениям, где форма полностью подчиняется духовному замыслу. Здесь Кандинский отказывается от каких бы то ни было узнаваемых предметных форм, создавая сложные цветовые симфонии, где каждый элемент существует в строго определенном соотношении с другими, подобно нотам в музыкальной партитуре.

Таким образом, поиски «духовного в искусстве» участниками «Синего всадника» осуществлялись в нескольких направлениях: через расширение самого понятия искусства благодаря включению в его сферу «примитивных» и непрофессиональных форм; через стремление к синтезу искусств, особенно живописи и музыки; и через последовательное освобождение формы от предметной зависимости. Эти поиски были не бегством от реальности, а попыткой проникнуть в её глубинную сущность, открыть духовные законы, управляющие миром. Именно этот комплекс идей подготовил теоретическую и практическую почву для рождения беспредметного искусства, сделав «Синий всадник» одним из ключевых явлений в истории модернизма.

Кандинский: Драма форм и цвета

Кандинский В. Без названия (Первая абстрактная акварель). 1910.

Переход от фигуративных исканий к чистому абстрактному языку в творчестве Василия Кандинского представляет собой не просто смену стиля, но развернутую философско-художественную программу. Его абстракция — это не отрицание мира, а попытка проникнуть в его глубинную сущность, создав универсальный визуальный язык, способный выразить духовные реальности. Холст для него превращается в космический, драматический театр, где каждая форма и цвет обретают свое «внутреннее звучание», вступая в сложные отношения: контрапункты, конфликты и гармонии.

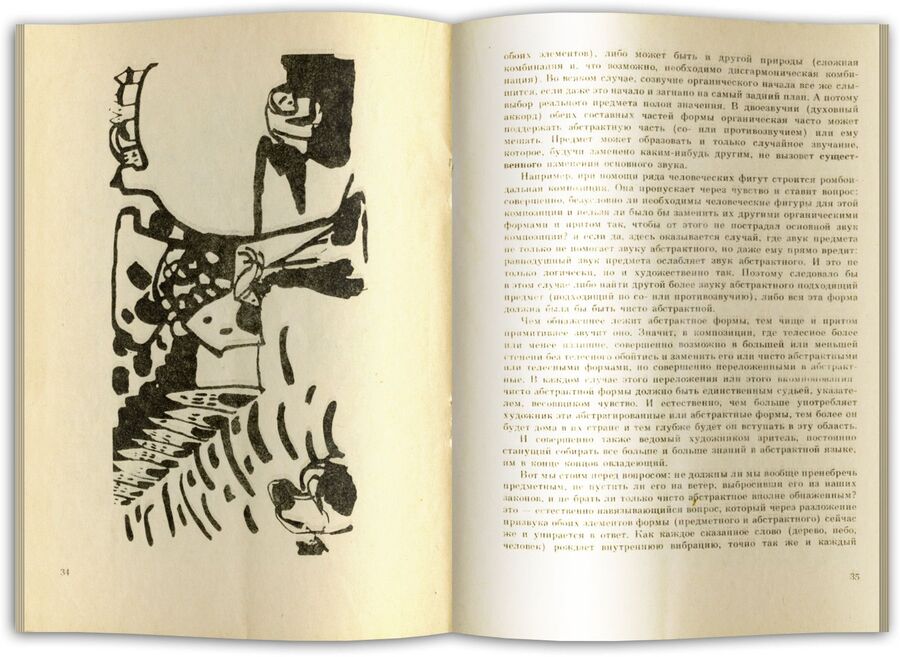

Фрагменты книги «О духовном в искусстве».

Цвет в этой системе наделяется собственным, независимым от предмета бытием. Опираясь на свою теорию, изложенную в трактате «О духовном в искусстве», Кандинский видел в цвете могущественную силу, способную непосредственно вибрировать в человеческой душе. Яркий, пронзительный желтый он сравнивал со звуком трубы, а глубокий, уходящий в бесконечность синий — с виолончелью или органом. Красный мог ассоциироваться с мощными барабанными ударами. Однако это «звучание» никогда не было статичным; оно рождалось и менялось в драматическом взаимодействии с другими цветами и формами. Пятно киновари по-разному резонировало на черном, белом или синем фоне, создавая то тревожное напряжение, то лирическое умиротворение. Таким образом, палитра художника функционировала как оркестр, где каждая краска была инструментом с уникальным тембром. Особенно это видно в более поздних работах.

Кандинский В. «Полосатое». 1934.

Кандинский В. «Движение 1». 1935.

Параллельно с цветом эволюционировал и его формальный словарь. Кандинский стремился к созданию «грамматики» форм, где каждый элемент обладал собственным духовным значением. Острая, угловатая треугольная форма воспринималась им как активная и агрессивная, в то время как мягкий, округлый круг символизировал совершенство, космическую гармонию и умиротворение души. Прямоугольник оставался знаком стабильности и порядка. В его работах конца 1910-х годов эти формы не просто сосуществуют, а вступают в сложное драматическое действие. Они сталкиваются, накладываются друг на друга, отталкиваются и притягиваются, создавая динамичную композицию, подобную музыкальной симфонии или театральному действу.

Слева направо: Кандинский В. «Горный пейзаж с церковью». 1910; Кандинский В. «Осенний пейзаж с деревом». 1910.

Именно в этом и заключается суть «драмы», о которой писал Кандинский. Его полотна — это не статичные декоративные построения, а захватывающие визуальные повествования, где разворачивается борьба и взаимодействие духовных сил. Хаотические вихри форм могут противостоять строгим геометрическим линиям, а пятна чистого цвета — вступать в напряженный диалог. Эта драматургия была для него отражением мировой дисгармонии, внутренних конфликтов человеческой души и тех духовных битв, которые, по его убеждению, предстояло пережить человечеству на пути к новому, более высокому сознанию.

Франц Марк: Абстракция природы

Творческий путь Франца Марка представляет собой уникальный пример трансформации фигуративного искусства в абстракцию через углубление в сущность природного мира. Если Кандинский пришел к беспредметности через музыкальные аналогии и теорию цвета, то Марк двигался к ней через философское осмысление природы, видя в ней проявление единой мировой энергии. Его эволюция — это путь от стилизованных изображений животных, растворенных в мощном энергетическом потоке, к чистой абстрактной драме геометрических сил, выражающей космический конфликт.

Марк Ф. «Большие синие кони». 1911.

Марк Ф. «Судьбы животных». 1913.

Изначально животные были для Марка не просто объектами изображения, но носителями высшей духовной чистоты, утраченной человечеством. В работах 1911–1913 годов, таких как «Большие синие кони» или «Судьбы животных», формы зверей уже подвергаются мощной стилизации. Они сливаются с ритмами окружающего ландшафта, образуя единый ковер из извилистых, текучих линий и насыщенных цветовых плоскостей. Природа предстает не как совокупность отдельных существ, а как целостный, пульсирующий организм, пронизанный единой жизненной силой. Цвет здесь, как и у Кандинского, несет глубокую символическую нагрузку, но если у первого он обращен к душе, то у Марка — к сущностным силам мироздания.

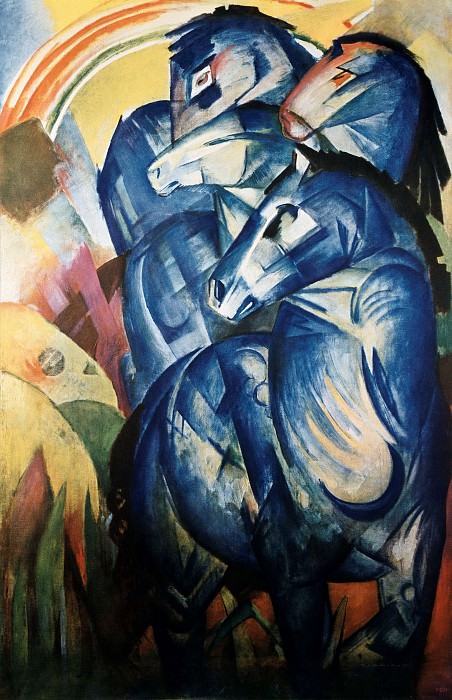

К 1914 году в творчестве Марка происходит решительный перелом. Под влиянием итальянского футуризма, кубизма и, что особенно важно, творческих диалогов с Кандинским и Робером Делоне, его интерес смещается с внешнего облика животных на внутренние силы, которые управляют миром. Фигура постепенно дробится на грани, растворяется в калейдоскопе плоскостей и линий. Животное как узнаваемый образ исчезает, уступая место динамической борьбе геометрических форм. В его поздних работах, таких как «Борьба форм» (1914) или «Тироль», мы видим уже не лошадей или оленей в пейзаже, а столкновение острых треугольников, изогнутых дуг, мощных диагоналей. Эти формы напоминают осколки природных элементов — скал, водопадов, молний, — вовлеченные во вселенскую битву.

Марк Ф. «Борьба форм». 1914.

Марк Ф. «Тироль». 1914.

Эта абстракция была для Марка не формальным экспериментом, а высшей формой выражения мировой драмы. Надвигающаяся катастрофа Первой мировой войны воспринималась им как часть глобального космического конфликта, «всемирного пожара», который должен очистить старый мир. Его геометрические композиции становятся визуальной метафорой этой апокалиптической борьбы. Чистая, беспредметная форма оказалась единственно адекватным языком для передачи масштаба и мощи происходящих катаклизмов, которые уже не могли быть выражены через образ конкретного животного.

Пауль Клее: Поэтика знака

Если Кандинский и Марк двигались к абстракции через драму и растворение формы, то Пауль Клее избрал принципиально иной путь. Его художественный метод можно охарактеризовать не как отказ от предметности, а как её претворение в область знака и символа. Для Клее абстракция становилась языком визуальной поэзии, где каждая линия, точка и цветовое пятно обретали многозначность иероглифа.

Клее П. «Золотая рыбка». 1925.

Творчество Клее основано на парадоксальном соединении примитивной простоты и философской сложности. Художник не растворял форму в стихийном потоке, а как бы возвращался к истокам изображения — к пиктограмме, детскому рисунку, древней надписи. В его работах, таких как «Золотая рыбка» (1925) или более ранних композициях периода «Синего всадника», формы не столько разрушаются, сколько кристаллизуются, превращаясь в лаконичные знаки. Рыба, птица, растение или архитектурный элемент теряют свою материальную объемность, становясь условными символами, понятными вне зависимости от культурного контекста. Этот подход был глубоко созвучен идеям альманаха «Синий всадник» о поиске универсального языка искусства, коренящегося в первичных, «дорациональных» пластах творчества.

Особую роль в этой поэтике играла линия. Сам Клее говорил: «Рисунок — просто линия, вышедшая погулять».

В его графичных и живописных композициях линия существует самостоятельно — она может быть нервной, прерывистой, плавной или угловатой, но всегда несёт в себе эмоциональный и смысловой заряд. Она не описывает предмет, а ведёт рассказ, создавая ритмическую структуру произведения, подобную стихотворному размеру. Эта «визуальная поэзия» строилась на тонких ассоциациях, игре смыслов и музыкальных принципах организации формы. Художник часто использовал полифонические построения, где различные элементы — цветовые пятна, геометрические фигуры, каллиграфические знаки — вступали в сложные контрапунктические отношения, создавая многоголосную композицию.

Клее П. «Магия рыб». 1925.

Пауль Клее — Павильон женщин, 1921

Таким образом, абстракция Клее — это не мир чистых энергий, как у Кандинского, и не космическая драма стихий, как у Марка, а интимный, ироничный и глубоко личный дневник, написанный на языке универсальных символов. Его искусство доверяло не мощному эмоциональному жесту, а интеллектуальной игре, тонкому намёку, способности зрителя к сотворчеству. Оно доказывало, что абстракция может быть не только драматичной и масштабной, но и камерной, поэтической, обращённой к сфере воображения и памяти.

Три пути к абстракции:

Мы видим что, в рамках единого художественного объединения «Синий всадник» сформировались три принципиально разных подхода к беспредметному искусству, три уникальных творческих метода. Василий Кандинский понимал абстракцию как космический театр, где чистые формы и цвета, обладающие «внутренним звучанием», разыгрывают драму духовных противоречий. Его путь был путем от музыки к живописи, от эмоции к философски осмысленной форме.

Франц Марк пришел к абстракции через природу, последовательно высвобождая изобразительную форму для выражения универсальных энергий, управляющих миром. Его эволюция — от стилизованных животных к апокалиптической борьбе геометрических сил — стала символом трагического мироощущения эпохи.

Пауль Клее разработал поэтику знака, превращая абстракцию в язык иероглифов и визуальных метафор. Его метод основан на интеллектуальном и интуитивном постижении мира через простейшие формы, организованные в сложные ритмические и полифонические структуры.

Слева направо: Кандинский В. «Настенное панно № 1». 1914; Марк Ф. «Башня синих лошадей». 1913.

Клее П. «1914». 1914.

Эти три пути объединяла общая цель — выйти за пределы видимой реальности к выражению её духовной сущности. Однако средства и конечный результат этого выражения оказались глубоко индивидуальны. Кандинский искал универсальные законы гармонии и конфликта, Марк — воплощение мировой драмы, Клее — тайный шифр бытия. Их диалог и творческое соперничество обогатили язык современного искусства, доказав, что абстракция является не единым стилем, а открытым полем для художественных и философских поисков, способным вместить в себя и космическую мощь, и лирическую поэзию.

«Синий всадник» как основа теоретическая и практическая для всей последующей абстрактной живописи.

Формальная история объединения «Синий всадник» была трагически краткой. С началом Первой мировой войны в 1914 году группа, как организованное художественное явление, прекратила свое существование. Этот распад был не просто следствием политических катаклизмов, а обрел характер жестокой символической развязки. Гибель на фронтах двух его ключевых фигур — Франца Марка в 1916 году под Верденом и Августа Макке в 1914 году в Шампани — стала невосполнимой утратой.

«С его смертью внезапно надломился прекраснейший и смелый поворот немецкого художественного развития; никто не в состоянии его продолжить. …С его уходом гармония красок в немецком искусстве во многих его мелодиях должна потускнеть, звук стал приглушенным и сухим. Изо всех нас именно он дал цвету самое светлое и чистое звучание, столь же светлое и чистое, каким было все его существо» — Франц Марк написал некролог, посвященный другу. И через несколько лет погиб сам на той же войне.

Их смерть физически оборвала те творческие диалоги, которые составляли нерв группы. Казалось, мировая драма, которую они интуитивно предчувствовали в своих абстрактных поисках, поглотила их самих.

Однако парадокс «Синего всадника» заключается в том, что его физический распад не только не остановил его влияние, но, напротив, высвободил и усилил заключенные в нем идеи. Группа перестала быть конкретным мюнхенским кружком, чтобы превратиться в фундаментальный принцип, в «художественный вирус», который начал распространяться по Европе.

Слева направо: Франц и Мария Марк, Бернхард Келер, Генрих Кампендонк, Томас фон Гартман, Василий Кандинский

Теоретическое и практическое основание, заложенное участниками объединения, оказалось прочным фундаментом для всей последующей абстрактной живописи XX века. Во-первых, они осуществили радикальный сдвиг в понимании цели искусства: его миссия была перенесена из сферы мимесиса (подражания природе) в сферу чистой духовности. Живопись более не должна была служить иллюстрацией внешнего мира; ее задачей стало создание новой, автономной реальности, обращенной непосредственно к душе зрителя. Эта мысль, развитая Кандинским в его теоретических трудах, стала краеугольным камнем нового художественного сознания. Во-вторых, «Синий всадник» предложил разнообразные и убедительные языки для этого нового искусства. Это не был единый манифест, а набор мощных творческих стратегий, описанных ранее.

Эти стратегии доказали, что отказ от фигуративности открывает безграничное поле для выражения — от вселенских катаклизмов до интимных лирических переживаний. Влияние этих идей можно проследить в самых разных явлениях послевоенного искусства: в интуитивном автоматизме сюрреалистов, в страстном жесте абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока, в цветовых полях Марка Ротко, обращенных к сакральному переживанию, и даже в концептуальных поисках второй половины XX века. «Синий всадник» легитимизировал право художника на создание собственной вселенной, управляемой внутренними, а не внешними законами.

Заключение

Таким образом, гибель Марка и Макке символически завершила один этап, но открыла другой. «Синий всадник» одержал свою главную победу не в спорах с современниками, а во времени. Он доказал, что искусство способно существовать в сфере чистой духовности, и что эта сфера является не бегством от реальности, а проникновением в ее глубочайшие, незримые основы. Идея о том, что картина может быть не окном в мир, а дверью в сознание, стала их самым долговечным и революционным наследием.

Кандинский, В. В. О духовном в искусстве (Живопись) [Электронный ресурс] / В. В. Кандинский. — Электрон. дан. — М. : Архимед, 1992. — URL: https://www.prlib.ru/item/322849 (дата обращения: 14.10.2025).

Клее, П. Педагогические эскизы [Электронный ресурс] / П. Клее; пер. с нем., вступ. ст. и коммент. Н. Д. Дружковой. — Электрон. дан. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. — 324 с. — URL: https://monoskop.org/images/e/e4/Klee_Paul_Pedagogikheskie_eskizy.pdf (дата обращения: 14.10.2025).

Hoberg, A. Der Blaue Reiter [Электронный ресурс] / A. Hoberg, H. Friedel. — Электрон. дан. — München: Prestel, 2013. — 328 p. — URL: https://www.booklooker.de/Bücher/Angebote/autor=Hoberg, +Annegret+und+Helmut+Friedel+ (дата обращения: 14.10.2025).

Бойко, С. Н. Абстрактное искусство как феномен художественной культуры XX века [Электронный ресурс]: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.09 / С. Н. Бойко. — Электрон. дан. — М., 2005. — URL: https://www.dissercat.com/content/abstraktnoe-iskusstvo-kak-fenomen-khudozhestvennoi-kultury-xx-veka (дата обращения: 14.10.2025).

Сарабьянов, Д. В. Василий Кандинский: Путь художника. Художник и время [Электронный ресурс] / Д. В. Сарабьянов. — Электрон. дан. — М. : Галарт, 2016. — 319 с. — URL: https://books.google.ge/books?id=R3OwEAAAQBAJ&printsec=frontcover (дата обращения: 14.10.2025).

Русский авангард и война [Электронный ресурс] / сост. и отв. ред. Ж. Франсуа, Е. С. Бобринская. — Электрон. дан. — М. : БуксМАрт, 2016. — 254 с. — URL: https://books.google.ge/books?id=ON_VDgAAQBAJ&pg=PA254 (дата обращения: 14.10.2025).

Турчин, В. С. Образ двадцатого…: в прошлом и настоящем [Электронный ресурс] / В. С. Турчин. — Электрон. дан. — М. : Прогресс-Традиция, 2015. — 648 с. — URL: https://books.google.ge/books?id=nrhOCgAAQBAJ&printsec=frontcover (дата обращения: 14.10.2025).

Экспрессионизм [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Терёхиной. — Электрон. дан. — М. : Директ-Медиа, 2019. — URL: https://www.google.ge/books/edition/Экспрессионизм/FlJBDwAAQBAJ? hl=ru& gbpv=1 (дата обращения: 14.10.2025).

Blauhes Pferd I [Изображение] / Franz Marc. — Электрон. дан. — Wien: Belvedere, 1911. — URL: https://www.wikidata.org/wiki/File:Franz_Marc_Blaues_Pferd_1911.jpg (дата обращения: 08.06.2024).

Promenade [Изображение] / August Macke. — Электрон. дан. — Köln: Museum Ludwig, 1913. — URL: https://www.wikidata.org/wiki/File:Macke_Promenade_gross_02.jpg (дата обращения: 08.06.2024).

Kandinsky, Vasily [Изображение]: [альбом работ]. — Электрон. дан. — URL: https://www.wikiart.org/ru/vasiliy-kandinskiy (дата обращения: 08.06.2024).

Delaunay, Robert [Изображение]: [галерея работ]. — Электрон. дан. — URL: https://artchive.ru/robertdelaunay/works (дата обращения: 08.06.2024).

Абстрактная живопись [Изображение] / К. С. Малевич. — Электрон. дан. — Москва: Государственная Третьяковская галерея, 1916. — URL: https://tretyakovgallerymagazine.ru/catalog/picture/12833 (дата обращения: 08.06.2024).

N 13 [Изображение] / В. В. Кандинский. — Электрон. дан. — Москва: Государственная Третьяковская галерея, [б.г.]. — URL: https://gallerix.ru/storeroom/1780068273/ (дата обращения: 08.06.2024).

Скаковой круг Хатсуне в квартале Бакуро. Серия «100 знаменитых видов Эдо» [Изображение] / Утагава Хиросигэ. — Электрон. дан. — [Б.м.], 1857. — URL: https://artchive.ru/hiroshige/works/465371~Skakovoj_krug_Khatsune_v_kvartale_Bakuro_Serija_100_znamenitykh_vidov_Edo (дата обращения: 08.06.2024).

Композиция VII [Изображение] / В. В. Кандинский. — Электрон. дан. — Москва: Государственная Третьяковская галерея, 1913. — URL: https://www.wassilykandinsky.ru/work-170.php (дата обращения: 08.06.2024).

Текст художника. Ступени [Электронный ресурс] / В. В. Кандинский. — Электрон. дан. — Москва: TATLIN, 2020. — URL: https://tatlin.ru/lib/kandinskij (дата обращения: 08.06.2024). — Для этого источника указан формат «Текст», так как он ведет на книгу.

Небесно-голубое [Изображение] / В. В. Кандинский. — Электрон. дан. — Paris: Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, 1940. — URL: https://www.wassilykandinsky.ru/work-376.php (дата обращения: 08.06.2024).

Композиция VIII [Изображение] / В. В. Кандинский. — Электрон. дан. — [Б.м.], 1923. — URL: https://app.fta.art/ru/artwork/013e2194da01a061e661bca6389b3d52a01433a1 (дата обращения: 08.06.2024).