Символизм трагического мифа об Оресте и Эгисфе в искусстве

«Корифей: О Атреевы внуки, из многих кручин Вы прорвались на свет по свободы пути: Ваше счастье исполнилось ныне!»

Софокл, «Электра», пер. Ф. Зелинского под ред. М. Гаспарова и В. Ярхо

Древнеримская мозаика, фрагмент

РУБРИКАТОР: - Концепция - Дом, который построил Атрей — миф об Атрее и Фиесте - Орест и Эгисф — рожденные, чтобы умереть - Преступление и наказание - Сломанный топор мести - Заключение

КОНЦЕПЦИЯ

Уже тысячи лет феномен древнегреческой трагедии не перестает будоражить умы рода человеческого. Древние римляне почитали великих «Отцов трагедии» как образцы безупречного искусства слова, сравнивая их с легендарным Гомером — хотя и сам Эсхил считал свои трагедии «крохами с пиршественного стола» этого певца-сказителя*. Сложнейшая, математически точно выверенная форма слога и структура трагедии поражает и изучена филологами-антиковедами и литературоведами с особой тщательностью, ведь основа европейской школы драматургии заложена именно здесь.

*(Тронский И. М., Оксиринхская дидаскалия Эсхила о Данаидах, 1957, стр. 146-159)

греч. «Трагос» — козел + греч. «Оде» — песнь

(С. Радциг, История древнегреческой литературы, 1982, стр. 163)

Ее сравнивают с дифирамбом — древней формой гимна Дионису* этому сложному, местами мрачному божеству экстаза, перерождения и чрезмерной плодородной мощи**. Бог расщепления и восстановления, парадоксальная фигура, которая в современном сознании, по большей мере, связана с виноградом и опьянением, с сатирами и «аморальными» вакханалиями. Во многом персона немецкого философа и филолога Фридриха Ницше повлияла на распространение массового интереса к Бахусу и его едино кровному брату, Фебу Аполлону — этот автор рассматривает их с символистически-интеллектуальной точки зрения, лишь опираясь на их «канонические» облики ради аргументации своих идей. Однако в своем визуальном исследовании я не берусь за критику или восхваление данной мысли Ницше о боге сноведений и боге опьянения. Меня интересует точка зрения великого философа на тему трагического мифа в его небольшом произведении «Рождение трагедии из духа музыки».

*(Радциг С. И., История древнегреческой литературы, 1982, стр. 167) **(Кереньи К., Размышления о Дионисе, сборник «Мифология»)

Почти всегда трагедия представляет нам мифологические сюжеты с не самыми визуально приятными решениями. Мать, охваченная безумием, растерзывает голыми руками собственного сына («Вакханки» Еврипида), сын, убивающий свою мать («Хоэфоры"(Плакальщицы) Эсхила, «Электра» Софокла, «Электра» и «Орест» Еврипида)…Все эти и многие другие истории, порой сохранившиеся до наших дней лишь ничтожными фрагментами, не были представлены греческим театром как натуралистическое изображение сцен насилия. Та самая «эстетизация» страдания присуща театральной постановке трагедии. На сцене обычно появляется вестник или слуга, который словесно описывает случившееся «за кадром» или один из главных героев берет на себя такую задачу. Греческая драматургия не стремилась к эпатажу, в отличие от римской, особенно времен Империи*. Масштабность и ужас сюжета и так поражали зрителей в Афинах. Актеры-исполины возвышались на специальной обуви, а маски на их лицах и великолепные костюмы на теле** заставляли поверить в то, что перед вами не люди, а духи истинного искусства, которых призвали жрецы Диониса из иного мира, со своими сурово-возвышенными устоями, которые в идеальном смысле перекликались с мировоззрением древних эллинов.

*(Пиотровский А.И., Гвоздев А.А., История Европейского театра, стр. 167-205) **(Пиотровский А.И., Гвоздев А.А., История Европейского театра)

Это визуальное исследование посвящено рассмотрению очень древнего и, поэтому, жестокого мифологического сюжета, который нашел свое воплощение в нескольких сохранившихся трагедиях авторства Эсхила, Софокла и Еврипида — столпов развития жанра. Орест и Эгисф выбраны неспроста — заклятые враги, представлявшие близкородственные знатные дома, восходящие к одним предкам — братьям Атрею и Фиесту, потомкам проклятого богами Тантала, сына Зевса*. Буквально в каждом поколении этого рода черной траурной лентой проходит мотив кровной вражды, убийства и непростых отношений внутри семьи — ревность, животная ненависть, что подобна голоду, аморальное поведение родителей по отношению к своим детям. Дом потомков Тантала был обречен на уничтожение.

*(Аполлодор, Мифологическая библиотека)

Чем же эта история, написанная кровью, так заинтересовала возвышенных драматургов? Кто такие Орест и Эгисф в структуре мифа? Как менялись эти персонажи на протяжении их жизни и чем они так похожи между собой? Ответом станет мое исследование, снабженное иллюстративным материалом — картинами художников и изображениями на вазах — для погружения в историю и ее контекст.

В работе я подробно разберу составляющие мифа, легшего в основу трагедий афинских драматургов, в соответствии с тем, что Ницше полагался в своей работе «Рождение трагедии…» именно на оригинальные пьесы, хоть он и не рассматривал этих персонажей.

ГИПОТЕЗА: Орест и Эгисф являются инструментами в руках как людей, так и богов — они лишены собственной воли.

Жан Дельвиль, «Матери», 1919

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ АТРЕЙ — МИФ ОБ АТРЕЕ И ФИЕСТЕ

Сыновья Пелопа, Атрей и Фиест, изгнанные им из-за убийства их брата (по одной из версий), начали враждовать между собой по поводу установления власти — кто из них станет править на новом месте? Все должно было разрешить золотое руно ягненка из стада Атрея, которому благоволили боги. (Аполлодор, Мифологическая библиотека) Золото — есть символ царя. Однако Фиест поступил бесчестно, выкрав руно. Мотив справедливости очень важен для греческих трагиков, в частности, для Эсхила, поэтому логичным было бы последующее наказание вора. Атрей все равно остается править, изгоняя своего брата из страны вместе с его сыновьями.

«…ЭСХИЛ КЛАДЕТ ОЛИМПИЙСКИЙ МИР НА ВЕСЫ СВОЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.»

Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки», гл. 9

Театральная постановка «Орестеи» Эсхила, 1981, режиссер Питер Холл

Справедливость восторжествовала, но это наказание кажется для Атрея недостаточно суровым, ведь Фиест соблазнил жену законного царя. Гнев туманит ум брата и он решается на страшное преступление, в своей жестокости напоминающее казнь времен Римской Империи (не зря римская адаптация трагедии «Фиест» философа и драматурга Луция Аннея Сенеки была так популярна во времена ее выхода — это очень кровавая пьеса). Притворившись простившим былые обиды, царь зовет брата и его детей на примирительный ужин… Атрей жестоко убивает своих племянников и готовит их мясо, а вечером подает на стол, устроив «пир» для своего брата. (Аполлодор, Мифологическая библиотека)

Древнегреческие и древнеримские маски разных исторических периодов

Об истории предков Ореста и Эгисфа важно знать, потому что из нее видно, как работает механизм проклятия, которое было наложено Фиестом на Атрея и уже его сыновей — Агамемнона и Менелая, известных по своему походу на Трою.

Жак-Луи Давид, «Гнев Ахилла», 1819 справа налево: Агамемнон, его дочь Ифигения, ее мать Клитемнестра и Ахилл

ОРЕСТ И ЭГИСФ: РОЖДЕННЫЕ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ

Мифологические герои являлись родственниками по мужской линии: Эгисф (сын Фиеста) был дядей Ореста, чьим отцом был аргосский царь Агамемнон. (Аполлодор, Мифологическая библиотека) Однако род Тантала и здесь оправдал свое имя — в этом сосуде жестокости, Эгисф стал последней каплей крови, которая казалась тяжелее свинца. Он появился на свет через насилие родного отца Фиеста над своей дочерью (Аполлодор, Мифологическая библиотека) — мотив ритуального инцеста, результатом которого становится орудие мести за смерть сыновей. Тем самым, у Эгисфа не было и шанса на счастливый финал.

Орест убивает Эгисфа, репродукция краснофигурного аттического стамноса Слева направо: Клитемнестра, пытающаяся защитить любовника, ее сын Орест, Эгисф и Электра, сестра Ореста

Подобная «родословная» дает трагику основание полагать, что герой совершенно лишен эмпатии, он коварен и скрытен — идеальная машина для убийства. Ему никто не будет сочувствовать, потому что он рожден ради выполнения функций, как бомба, от которой после взрыва ничего не остается.

Перед «узнаванием» брата, сестры Ореста всегда считают его мертвым (например, «Электра» Софокла и «Ифигения в Тавриде» Еврипида). Он очень близок к загробному миру, всегда на грани — черта Диониса. Быть может, он уже умирал и не раз? Трагический герой обречен на страды.

Иоганн Генрих Тишбейн Старший, «Траур Электры», 1784

Ансельм Фойербах, «Ифигения (в Тавриде), 1871

Жан-Батист Жозеф Викар, «Электра получает прах своего брата, Ореста»

С эстетической точки зрения здесь все ясно — есть черное, а есть белое. Есть ли?

«КЛИТЕМНЕСТРА: ПРОКЛЯТИЯ РОДИМОЙ НЕ БОИШЬСЯ ТЫ? ОРЕСТ: МАТЬ С ДЕТСТВА СЫНА С БЕДСТВИЕМ СОСВАТАЛА.»

Эсхил, «Орестея. Плакальщицы», пер. В. Иванова

Орест, как и Эгисф, долгое время не знался со своим родным отцом. Точнее, он лишь застает его поминки — все детство и отрочество он провел не с родителями, отец воевал под Троей, а мать, Клитемнестра, за время отсутствия мужа, сошлась с Эгисфом, теперь формальным отчимом Ореста, которого мальчик тоже не знал. Для древнего грека царица поступила скверно — мало того, что это измена мужу, это измена стране, ведь Эгисф — опальный убийца, который уже успел расправиться со своим дядей Атреем. Однако его сыновья не помедлили с ответом и убили его отца Фиеста. А царица задумала свой план мести за принесенную в жертву мужем дочь Ифигению…

Джон Кольер, «Клитемнестра», 1882

«НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТЕБЯ ВПОЛНЕ НЕДОСТИЖИМО: НЕ РОДИТЬСЯ, НЕ БЫТЬ ВОВСЕ, БЫТЬ НИЧЕМ. А ВТОРОЕ ПО ДОСТОИНСТВУ ДЛЯ ТЕБЯ — СКОРО УМЕРЕТЬ.»

Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки», гл. 3

Фрагмент древнеримской мозаики

В спутанном клубке мести уже трудно симпатизировать какой-то из сторон, однако мы все еще помним, за кем правда.

Клитемнестра убивает Кассандру, вазопись

Известные события сговора Клитемнестры с Эгисфом и дальнейшее их убийство Агамемнона и троянской царевны-пленницы — это стартовая позиция развития Ореста, как восстановителя порядка.

Возвышенность трагедии об Оресте работает на контрасте с Эгисфом и Клитемнестрой, чьи личные права на месть не важны в масштабах рода — за Атреем была истина, значит его потомку она и достанется.

«ТЕНЬ КЛИТЕМНЕСТРЫ: …ОТ КРОВНЫХ, ОТ РОДИМЫХ ПРЕТЕРПЕЛА ЗЛО, И БОГА НЕТ, КОТОРЫЙ БЫ ПРОГНЕВАЛСЯ ЗА МАТЬ, РУКОЮ СЫНА УБИЕННУЮ…»

Эсхил, «Орестея. Эвмениды», пер. В. Иванова

Теперь Орест становится орудием в руках бога-патриарха.

Орест — богобоязненная фигура, потомок истинного правителя. Эгисф — податливый и трусливый. Его образ появляется еще в «Одиссее» Гомера (Песнь четвертая), в этой версии, именно Эгисф убивает отца Ореста. Мотив убийства и любовника матери остался в трагедиях, но в него вложен иной смысл.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

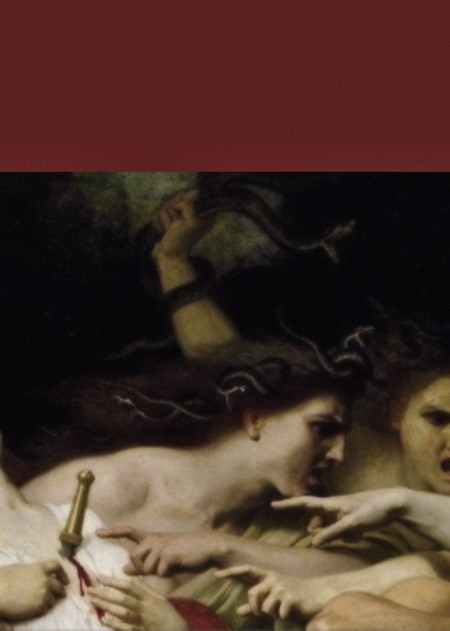

Вильям Адольф Бугро, «Орест, преследуемый Эриниями», 1862, фрагмент

Главное, что каждый знает об Оресте, так это то, что он убийца своей матери. За это он подвергся преследованию древних, хтонических божеств Эриний, которые ужасали своим внешним видом.

Бог Аполлон, сын Зевса, его «голос», дает Оресту выбор без выбора — либо жизнь калеки-изгоя, либо месть за отца, за которой последуют муки, но им может прийти конец.

Бернардино Мей, «Орест, убивающий Клитемнестру», 1654

Чаще всего Орест сначала убивает Эгисфа, а затем свою мать. Логично, что с моральной точки зрения второе преступление далось ему куда сложнее…

«СВЕРШИТСЯ, НЕ ОБМАНЕТ СЛОВО ЛОКСИЯ. ОН САМ ВЕЩАЛ МНЕ, СТРОГО ЗАПОВЕДУЯ, — ИДТИ НА ВСЕ! ГРОЗИЛ ОН, — И ОТ ТЕХ УГРОЗ КРОВЬ СТЫЛА В ЖИЛАХ…»

Эсхил, «Орестея. Плакальщицы», пер. В. Иванова

Аполлон покровительствует над юношей, но от гнева Эриний спасти его не может, смею предположить, он сам их боится. Эстетическая привлекательность олимпийских богов, существ вечно молодых и удивительно красивых, презирает уродство старого божества, создания ночного и могущественного. Феб не может победить Эриний, они старше его, они мудрее. Их правда незыблема — убийство матери страшнейший грех (хоть это слово лучше не применять к древнегреческому контексту).

Давид Скотт, «Орест захвачен Фуриями после убийства Клитемнестры», 1838

«АПОЛЛОН: …ИХ ЛЮДИ НЕНАВИДЯТ; НЕНАВИДЯТ ИХ ЖИЛЬЦЫ ОЛИМПА…»

Эсхил, «Орестея. Эвмениды», пер. В. Иванова

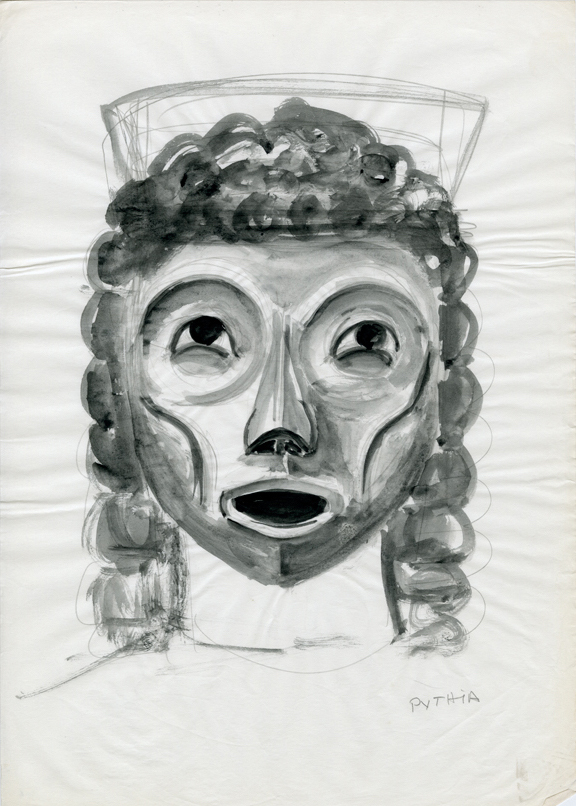

Эскизы масок Аполлона и пифии для постановки Питера Холла «Орестея» в 1981 году

Нам известен миф об Аполлоне Пифийском, победившем всезнающего дракона Пифона (Аполлодор, Мифологическая библиотека) — старое божество делится мудростью с новым, полностью теряя себя. Эринии в дальнейшем пройдут путь «очищения», станут добрее и приятнее на вид, словно до этого их гнала обида за то, что их предали забвению.

Орест в своем заслуженном мученичестве становится тем винтиком, благодаря которому по-новому заработал аппарат закона. Право отца на почитание превзошло право на почитание матери.

маски хора «Орестеи» Эсхила, 1981, режиссер Питер Холл

Аполлону вторит и Электра, родная сестра Ореста, безутешная дочь погибшего Агамемнона: она просит брата отомстить за любимого отца. Психологов не зря заинтересовал образ Электры, как чрезмерно привязанной к родителю.

Фредерик Лейтон, «Электра у гробницы Агамемнона», 1869, фрагмент

«ОРЕСТ: НО МАТЬ НЕ СМЕЕТ СЫН УБИТЬ, НЕ СМЕЕТ… ЭЛЕКТРА: А КРОВЬ ОТЦА ОН СМЕЕТ ЗАБЫВАТЬ?»

Еврипид, «Электра», пер. И. Анненского

Скорбь Электры, краснофигурная вазопись

Орест очевидно не может отказать сестре, в трагедиях мы более ощущаем ее влияние, чем давление бога. Для древних греков нет родственной связи прочнее, чем между братом и сестрой. У Еврипида Орест предстает перед выбором, верить Аполлону или нет, решающую роль играет убеждение сестры.

«.ДИОНИС ЯВЛЯЕТСЯ ВО МНОЖЕСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВ, ПОД МАСКОЙ БОРЮЩЕГОСЯ ГЕРОЯ…ЗАПУТАННЫЙ В СЕТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОЛИ…»

Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки», гл. 10

СЛОМАННЫЙ ТОПОР МЕСТИ

Шарль-Огюст ван ден Берге, «Эгисф обнаруживает мертвое тело Клитемнестры», 1823

Орест убивает Эгисфа. На этом страшный хоровод прекратил кружиться. Жизнь Эгисфа прошла быстро, как жизнь паука — все закончилось, для него нет смысла существовать дальше, потому что служить больше некому. Он был прислугой отца, затем услужливым любовником женщины, которая была убита горем после потери дочери. Его путь завершен.

А Оресту еще нужно отмыть руки от крови. В этом и заключается возвышенность героя или героини трагедии — он или она возвышаются духом, они становятся мудрее, пускай это и может стоить им всего.

«Я ТРУП, Я ТРУП, ПОД СОЛНЦЕМ ПОЗАБЫТЫЙ»

Еврипид, «Орест», пер. И. Анненского

Орест устал. Он измотан и подавлен, он жалеет о содеянном. Но назад дороги нет, его, словно оленя, травят волки совести. В среде древнегреческих праздников есть очень интересный, посвященный Зевсу-быку (он умел обращаться в разных зверей, как и другие боги). Суть праздника напомнила мне судьбу Ореста-убийцы: жрец, заколовший быка на алтаре сбегал от разъяренной толпы (В. Иванов, Дионис и Прадионисийство, стр. 152), ведь необходимость жертвоприношения граничила со святотатством — бык есть божественный символ. Эта страшная необходимость затронула и Ореста, он не мог ослушаться бога, он не герой-богоборец, который идет наперекор.

Джон Сингер Сарджент, «Орест, преследуемый Фуриями», 1921

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визуальный материал этого исследования дал понять то, как Орест неотделим от своего преступления — он буквально не может существовать без преследований и мучений. Любопытно то, как художники всегда изображают Эриний видимыми, хотя на самом деле их не мог видеть никто, кроме богов и самого Ореста. Трусливый и податливый Эгисф существует только как «придаток» к Клитемнестре — это отрицательная окраска, не смотря на то, что и сам Орест является такой же марионеткой, только в других руках. На картинах мы можем видеть одиноких и смелых женщин, которые привыкли к страданиям, в трагедиях же, по большей мере самым активным женским персонажем цикла об Оресте можно считать злую Клитемнестру.

Трагедия, рожденная из пессимизма, как считал Ницше, это вполне то, с чем можно согласиться. Лишь опустившись на самое дно океана горя, Орест смог выжить и переродиться. Однако он был «право имеющим» изначально, добро в греческой трагедии не тривиально — оно марает руки в крови, обливается слезами и ненавидит самое себя. Справедливость двояка настолько, что человеку самому не дано разрешить дилемму — «Бог из машины» решает за него.

Орест не должен вызывать сочувствия, но Эгисф обязан вызывать отвращение. Из двух зол Афина выбирает меньшее, отдав свой голос на суде за помилование Ореста. Согласитесь, этот узел можно было легко разрубить, не оставив в живых никого. Однако трагики решают пойти путем милосердия, осознав наличие страшной ловушки, которая была поставлена еще предками для своих потомков.

Гвоздев А.А., Пиотровский Адр. История европейского театра: Античный театр. Театр эпохи феодализма / Российский университет театрального искусства — ГИТИС. Изд., Москва, 2013. 440 с.

Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М.: Высш. школа, 1982. 487 с.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М.: Азбука, 2014. 208 с.

Кереньи К. Мифология. М.: Три квадрата, 2022. 368 с.

Аполлодор, Мифологическая библиотека. М.: Наука, 1972. 185 с.

Иванов В., Дионис и прадионисийство. М.: Алетейя, 1994. 342 с.

Эсхил, Трагедии. М.: Наука, 1989. 586 с.

Еврипид, Пьесы: Пер. с древнегреч. М.: АСТ «Фолио», 2001. 544 с.

Софокл, Драмы. М.: Наука, 1990. 602 с.

Гомер, Илиада. Одиссея. М.: Азбука, 2013. 1056 с.