Русский театр на рубеже хх века. Новая драма.

Рубрикатор.

Концепция.

Социальные и культурные трансформации конца XIX — начала XX века. Кризис традиционного репертуарного театра. Театр, как единый организм. Московский художественный театр и его значение. Новая драма в России.

Заключение. Библиография. Источники изображений.

Концепция.

Конец XIX — начало XX века явились для русского театра эпохой не только глубочайшего художественного кризиса, но и стремительного, почти взрывного обновления.

С одной стороны, продолжали существовать и настойчиво удерживаться традиции репертуарного сценического уклада; с другой же — в культурном пространстве стремительно формировался запрос на новый художественный язык, способный передать всё возрастающую сложность человеческого сознания, драматическую природу социальных противоречий эпохи и многообразие философских исканий рубежа столетий. Именно на пересечении разнонаправленных, но внутренне сопряжённых тенденций и зарождается феномен новой драмы, ставший прочным фундаментом радикальной модернизации всего театрального искусства.

Главные процессы, определившие рождение новой драмы, связаны прежде всего с изменением представлений о человеке и его месте в мире. Переосмысление психологической природы личности, интерес к внутренней жизни героя, внимание к скрытым, подспудным конфликтам приводят к размыванию прямолинейного, сюжетного театра. Герои новой драмы уже не действуют в привычном смысле — они чувствуют, сомневаются, переживают.

Внешний конфликт уступает место внутреннему диалогу, атмосфере, паузе. Таким образом формируется драматургия «подводного течения», где самое важное скрыто под поверхностью реплик и событий.

Особое значение в этом процессе имело творчество А. П. Чехова. Его пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» стали не просто новым этапом в литературе, но и вызовом для театра. Чехов привнёс новую форму драматического повествования, где на первый план выходили не кульминационные события, а психологическая атмосфера, недосказанность, подтекст.

Такой театр требовал иного актёрского существования — тонкого, внутреннего, органичного, противоположного условной и часто декларативной игре конца XIX века. Появление драматургии Чехова фактически актуализировало необходимость реформы сценического искусства.

1.'Три сестры'. В роли Вершинина — К. С. Станиславский. Фтография. 1901 2.'Три сестры'. В роли Маши — О. Л. Книппер. Фотография. 1901

А. П. Чехов, А. М. Горький и труппа Художественного театра в Ялте во время гастролей театра в Крыму (1900 г.)

Социальные и культурные трансформации конца XIX — начала XX века.

В конце XIX — начале XX века российское общество переживало несколько взаимосвязанных трансформаций, которые не могли не отразиться на театральной сцене. Экономическая модернизация: ускоренное промышленное развитие, подвижки в аграрной сфере, рост городов и рабочего класса. Например, финансово-экономический кризис 1899–1902 гг. показал уязвимость имперской экономики и стал толчком социальной нестабильности.

Социальная динамика: рост урбанизации, смена социальных слоёв, появление новых социальных типов. Это создавало культурный спрос на новые формы самопонимания и художественного выражения. Культурное освоение модернизма и «серебряного века»: в литературе, искусстве и театре возрастает интерес к символике, внутреннему миру, европейским модернистским влияниям.

Идеологическая напряжённость: имперская Россия находилась в состоянии перехода от традиционной аграрной модели к модернизационному пути, что порождало культурные конфликты — между старым и новым, Западом и Востоком, традицией и инновацией.

Кризис традиционного репертуарного театра.

Лирико-символический театр развивал образную и философскую многослойность, стремился к метафоричности и условности сценического пространства. Символисты искали на сцене новые пути к изображению тайных связей мира, общечеловеческих архетипов, мифологического сознания. Таким образом, новая драма была многообразной: реалистической, психологической, социально-философской и символической одновременно.

К концу XIX века традиционный репертуарный театр в России сталкивался с рядом проблем, которые в совокупности можно рассматривать как кризис.Репертуар преимущественно строился на мелодраме, бытовых комедиях и «условной» игре, что всё меньше удовлетворяло художественные и социальные запросы аудитории.

В театре оставалась отчётливо внешняя динамика, недостаточно — внутренний психологизм. Публика и критика начали отмечать, что театр не успевает отвечать на быстро меняющийся культурный климат: модернизацию, психологизацию, интерес к новому человеку.

Актёрская и режиссёрская техника часто были устаревшими: растяжённый стиль, декламация, внешний эффект, слабая связь с внутренним переживанием персонажа. Это снижало репутацию театра как места культурной инновации.

Заявка на нового человека и новую драму породила напряжение: либо театр должен был оставаться «традиционным развлечением», либо трансформироваться — выбор становился критическим.

Театр, как единый организм.

Зрительный зал т-ра МХТ

Реформа была осуществлена созданием Московского Художественного театра (МХТ) К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. В основе художественной программы МХТ лежало стремление к правде человеческих чувств, психологической достоверности, ансамблевости, к созданию спектакля как единого художественного организма.

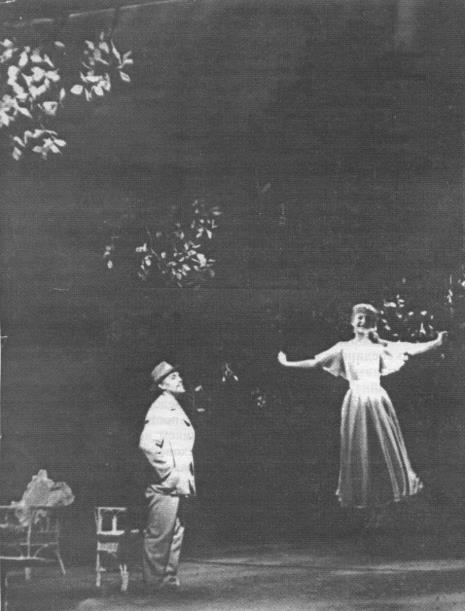

'Чайка' в постановке Московского Художественного театра. Действие I. Фотография. 1898

Именно здесь новая драма получила своё полноценное сценическое воплощение. Работа над «Чайкой» в 1898 году стала символом рождения современного психологического театра.

В МХТ происходила принципиальная перестройка актёрской техники, что позволило воспринимать пьесу как живой поток человеческой жизни, а не набор сценических трюков и внешних эффектов.

И. А. Бунин, А. М. Федоров, М. Горький, Чехов на ялтинском молу. Фотография. 1900

Параллельно с Чеховым в литературе формировались другие направления новой драмы. М. Горький вводил в театр социальное измерение, соединяя психологизм с открытым социальным конфликтом.

'Чайка' в постановке Московского Художественного театра. Действие II. Фотография. 1898

Московский художественный театр и его значение.

МХТ (основан в 1898 г.) стал центром театрального обновления России. Его программа была связана с идеалами русской эстетики XIX века и опиралась на достижения мирового реалистического искусства.Первый спектакль театра — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — открыл историко-бытовую линию в репертуаре.

Первый спектакль театра МХТ— «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого. Премьера: 14 октября 1898

Постановки «Доктора Шокмана» Г. Ибсена и пьес Горького подчеркнули общественно-политическую направленность театра. Особое внимание уделялось достоверности сценической среды и жизни внутреннего действия.

Среди выдающихся актёров МХТ — К. С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов. Их творчество стало образцом нового актёрского стиля.

Новая драма в России.

Драматургия А. П. Чехова стала важнейшим этапом в развитии русской реалистической драмы конца XIX — начала XX века. Чехов начинал как автор коротких водевилей, в которых проявились его наблюдательность и умение передавать характер через бытовую деталь.

Афиша спектакля «Иванов» в театре Ф. А. Корша 19 ноября 1887 г

Основные пьесы Чехова: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишнёвый сад» (1903) — воплотили новые принципы сценического искусства. В них отразились духовные искания русской интеллигенции, разочарование и надежды эпохи накануне революционных событий.

'Чайка' в постановке Московского Художественного театра. Действие IV. Фотография. 1898.

Чехов за чтением пьесы «Ча́йка» с артистами МХТ (1898)

Художественный мир Чехова отличает тонкий психологизм, подтекст как основной способ выражения внутреннего конфликта, сочетание поэтичности и будничности. Его драматургия стала символом перехода к «новой драме», где внешнее действие уступает место внутреннему движению человеческой души.

'Дядя Ваня'. Афиша первого спектакля в Московском Художественном театре. 1899

'Дядя Ваня' в постановке Московского Художественного театра. Фотографии 1899

Драматургия Чехова оказала огромное влияние на развитие мирового театра, став одной из опор модернистского сценического искусства XX века.

Жизнь Человека (1907). Пьяницы, эскиз худ. В. Егорова

Драматургия Л. Н. Андреева. Леонид Андреев развивал традиции новой драмы в направлении экспрессионизма. Его пьесы — «Жизнь человека», «Анатэма», «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощёчины» — выражают кризисные настроения эпохи, тревогу и одиночество личности.

1.Жизнь Человека, эскиз худ. В. Егорова 2.Жизнь Человека (1907). Музыканты, эскиз худ. В. Егорова

Постановки его произведений в МХТ стали яркими театральными экспериментами начала XX века. Пьеса «Милые призраки», навеянная биографией Ф. М. Достоевского, развивает тему духовных исканий человека.

Заключение.

На рубеже XX века происходило качественное изменение самой природы театра. Он переставал быть местом развлечения или иллюстрацией текста. Театр становился пространством художественного исследования, внутреннего опыта, философской рефлексии. Режиссура становилась ведущей силой, определяющей структуру спектакля, а актёрское искусство — глубоко психологичным.

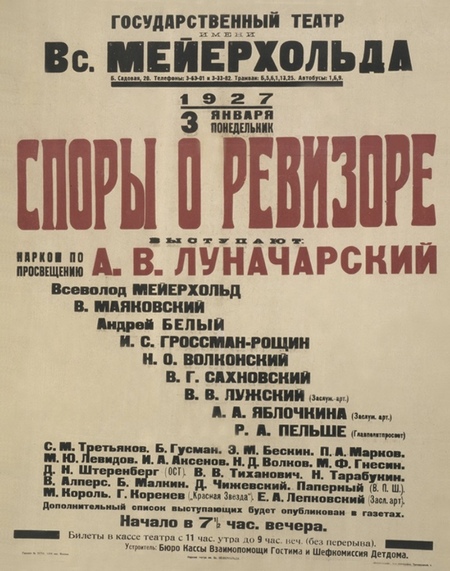

Рождение новой драмы стало основой для всех дальнейших модернистских поисков XX века, подготовив почву для экспериментов Мейерхольда, Таирова, Вахтангова.

Таким образом, рубеж XX века стал временем коренного переворота в русском театре. Новая драма не только изменила литературную форму пьесы, но и преобразила эстетические принципы театрального искусства, поставив в центр внимания человека во всей сложности его внутреннего мира. Это стало началом современного театрального сознания, продолжение которого можно увидеть в развитии театра на протяжении всего XX и XXI веков.

Евгений Зноско-Боровский Русский театр начала XX века. — 1 изд. — г. Москва: Навона, 2014. — 560 с.

Марков Павел Александрович Статьи о театре XX века. Избранное. В 2 томах. . — 1 изд. — г. Москва: ГИТИС, 2013. — 656 с.

Л. Н. Андреев. Драматические произведения в двух томах. — 3 изд. — М.: Искусство, 1989. — 526 с.

Коллективное исследование. Русское актерское искусство ХХ века. — 1 изд. — СПб: Левша. Санкт-Петербург, 2019. — 432 с.

Русское актерское искусство XX века: коллективное исследование. 1 изд. — СПб: РИИИ, 2019. — 880 с.

Крейча О. Речь при вручении Премии К. С. Станиславского в Москве 19 января 1999 года // Из архива автора сообщения.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «АЛЬБОМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОСТАНОВКЕ ПЬЕСЫ Л. АНДРЕЕВА „АНАТЭМА“ В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ». — Текст: электронный // Turgenevmus: [сайт]. — URL: https://turgenevmus.ru/virtualnaya-vystavka-albom-posvyashhennyj-postanovke-pesy-l-andreeva-anatema-v-moskovskom-hudozhestvennom-teatre/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Жизнь Человека». — Текст: электронный // istoriyteatra: [сайт]. — URL: http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st032.shtml (дата обращения: 19.11.2025).

Иванов, В. В. 20 век / В. В. Иванов. — Текст: электронный // old.bigenc: [сайт]. — URL: https://old.bigenc.ru/text/5072966 (дата обращения: 19.11.2025).

Режиссура начала 20 века. — Текст: электронный // maskball: [сайт]. — URL: https://maskball.ru/teatr/rezhissura_nachala_20_veka.html (дата обращения: 19.11.2025).

«Леонид Андреев. Жизнь человека». — Текст: электронный // lgz: [сайт]. — URL: https://lgz.ru/news/leonid-andreev-zhizn-cheloveka/ (дата обращения: 19.11.2025).