Руки в живописи: язык жестов от Средневековья до Классицизма

Рука в искусстве — это универсальный язык, способный передавать эмоции, мысли и идеи без использования текста. Она молится, указывает, ласкает, удерживает, благословляет. История руки — это история человека, его духовного и физического восприятия мира. В визуальной культуре рука становится медиатором между художником и зрителем, между духовным и земным, между идеей и её проявлением.

В каждом историческом периоде рука отражает эстетические и философские идеи времени. В Ренессансе она изучается как тело, в Барокко — как эмоциональный акт, в Классицизме — как форма и идея. Через руки художники показывают характер персонажей, социальный статус, духовное состояние и даже сюжет произведения.

Цель работы: проследить эволюцию руки в живописи от Средневековья до Классицизма, показать, как менялись форма, функция и выразительность руки в разные эпохи, а также как она служила языком эмоций, жеста и идеи. Исследование позволяет понять, как художники разных стилей использовали руки для создания смысла и драматургии композиции. Визуальный ряд будет доказательством этой эволюции, где каждая рука часть истории искусства.

Ключевой вопрос: как менялось изображение руки в живописи до XIX века, и в каком смысле рука стала языком жеста, отражающим изменяющееся представление о человеке?

Гипотеза: изображение руки в европейской живописи отражает эволюцию художественного языка от сакрального символа к телесности, от тела к жесту и через это развивается наше понимание человеческой природы.

Средневековье: рука как символ святости

В Средневековье рука утрачивает связь с телесностью. Она не принадлежит человеку в привычном смысле, а становится знаком его духовной сущности. Плоская, вытянутая, лишённая анатомической глубины, она выступает не физическим объектом, а символом, своеобразным мостом между видимым и невидимым. Жесты передают не движение, а состояние молитвы, покорности, внутреннего света. В иконописи важен не момент действия, а его сакральный смысл. Художник не ищет естественности, он утверждает идею святости через упрощение формы. Руки волхвов вытянуты, подчеркнуто неподвижны, как будто они не протягивают дары, а возносят молитву. Линия руки становится линией взгляда, уводящей зрителя от земного к божественному.

Джотто ди Бондоне «Поклонение волхвов» 1305

Христианская иконография Средневековья подчинена строгой символике жеста. Рука не движется, она пребывает в молитвенной позе, направленной вверх, словно обращённой к вечности. Этот жест это не выражение эмоции, а воплощение идеи постоянного духовного устремления. Он повторяется из века в век, из фрески в икону, из мозаики в рельеф, как неустанная молитва, обращённая за пределы времени. Скрещённые ладони, поднятые пальцы, лёгкое разведение кистей, всё это не телесные акты, а визуальные формулы веры. Поднятые ладони Богоматери в жесте orans передают не действие, а внутреннее состояние — безмолвное, но глубокое обращение к Богу. Форма руки становится знаком духовной открытости.

Икона «Ярославская Оранта» XI–XIII век, автор не известен

В иконописной традиции рука часто уподобляется письму, она говорит линией, как буква в тексте. Её изгиб, направление пальцев или напряжение ладони превращаются в знаки, подобные словам Евангелия. Рука здесь не действует, она толкует. Она может указывать на святое, благословлять, удерживать пергамент или крест, но каждое её положение имеет смысловую нагрузку. Так формируется особый «иконографический язык», где рука становится продолжением Божественного слова. Ладони с вытянутыми пальцами читаются как молитвенная формула. Это не движение, а воплощённая речь, где каждый изгиб линии это эквивалент слова или откровения.

Мозаичная икона Божией Матери «Нерушимая стена» XI век, автор не известен

В композициях Средневековья руки святых почти всегда обращены вверх. Это не жест тела, а жест веры, который соединяет земное и небесное. Он не выражает усилия или движение, а символизирует подчинение человека Божественному замыслу. Руки, направленные к свету, становятся неотъемлемой частью архитектуры композиции — осью, по которой строится вся духовная перспектива. Здесь рука перестаёт быть частью плоти и становится знаком присутствия Бога. Святой Апполинарий изображён с воздетыми руками orans среди золотого фона. Его ладони словно принимают небесный свет, делая сам жест посредником между земным и вечным.

Апсида Базилики Сан‑Апполинаре ин Классе, мозаика, Равенна, VI век, автор не известен

Ренессанс: рука как живое тело

Эпоха Возрождения возвращает руке жизнь. Она перестаёт быть условным символом и становится частью живого, дышащего тела. Художники наблюдают за движениями кистей, изучают суставы, мышцы, сухожилия. Анатомия становится источником истины, а жест — способом познания человеческой природы. В руках теперь отражается не только вера, но и чувство, мысль, внутренний импульс. Каждое движение наполнено психологическим смыслом и телесной убедительностью. Плавное положение рук Мадонны и младенца наполняет сцену дыханием. В их жестах чувствуется забота и нежность, соединяющая святое и человеческое.

Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах», датируется примерно 1483–1486

В Ренессансе рука перестаёт быть просто плотью, она становится продолжением мысли. Каждое её движение несёт внутренний смысл, а изгиб пальцев передаёт эмоциональное и интеллектуальное состояние человека. Внимание к микродвижениям, напряжению ладони и ритму пальцев превращает тело в язык души. Художник не просто изображает руку, он позволяет зрителю почувствовать её присутствие, увидеть, как в ней рождается мысль. Исследуя кисти с анатомической точностью, Леонардо показывает, как рука может быть носителем идеи. Линия пальцев становится формой мышления, а жест способом выражения внутренней тишины.

Леонардо да Винчи «Эскиз рук», 1474 г

Рука перестаёт быть неподвижной. В каждом изгибе пальцев, в лёгком касании ладони чувствуется дыхание, движение, жизнь. Жест становится частью композиции, он направляет взгляд, соединяет фигуры, рождает эмоциональную динамику. Художники больше не изображают руку как отдельный элемент, она включена в ритм тела и пространства, дышит вместе с ними. Мягкие, едва заметные движения рук Мадонны и ребёнка создают впечатление внутреннего покоя и связи. Их прикосновение выражает любовь и божественную нежность.

Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна», 1513–1514 гг.

На своде Сикстинской капеллы Микеланджело создаёт один из самых мощных жестов в истории искусства. Рука Бога почти касается руки Адама, и в этом «почти» напряжение между вечным и земным, духом и плотью. Момент прикосновения становится метафорой сотворения человека, актом передачи энергии и сознания. Здесь рука это источник жизни, образ единства творца и творения. Между кончиками пальцев невидимая искра. Этот жест не требует слов: он выражает саму суть человеческого существования это прикосновение к Богу.

Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», 1511 г

У Боттичелли рука превращается в элемент ритма и красоты. Она больше не просто анатомически точна, она поэтична. В изгибах и плавных линиях чувствуется дыхание ветра, движение света, внутренняя гармония. Руки становятся музыкальными элементами композиции, создающими пластический ритм, который ведёт взгляд и задаёт эмоциональное настроение картины. Изогнутые кисти Венеры и сопровождающих её нимф создают непрерывное движение. Жесты лёгкие и воздушные, как волны, из которых рождается богиня.

Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», 1485–1486 гг.

В Ренессансе жест руки становится способом общения. Через касание, обращение, лёгкое движение художник создаёт диалог между персонажами, который не нуждается в словах. В этом — новая гуманистическая идея эпохи: человек говорит не только устами, но и телом, его жест несёт смысл и чувство. Руки Мадонны и младенца соединяются в тихом движении заботы и покоя. В этом простом жесте заключено всё человеческое тепло и духовная гармония Ренессанса.

Рафаэль Санти «Мадонна Конестабиле», 1504 г

Свет в живописи Возрождения становится инструментом, который раскрывает объём и структуру руки. Художники используют светотень, чтобы показать не только форму, но и внутреннюю живость тела. Рука перестаёт быть линией — она становится объёмом, в котором отражается дыхание человека. Благодаря игре света она ощущается как трёхмерная, живая, материальная и при этом одухотворённая. Мягкое освещение ладоней подчёркивает их пластичность и внутреннюю энергию. Свет делает руку видимой и духовно значимой.

Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», середина 1490-х гг

Рука становится неотъемлемой частью композиции, её движением художник соединяет пространство и смысл. Она направляет взгляд, связывает фигуры, создаёт единство формы. В её плавности чувствуется архитектурность, в её положении — драматургия сцены. Так рождается гармония между внутренним и внешним, жестом и эмоцией. Жест Мадонны образует замкнутый круг композиции, связывая её с ребёнком. Рука становится эмоциональным центром картины, выражая нежность и материнскую защиту.

Рафаэль Санти «Мадонна в кресле», 1513–1514 гг.

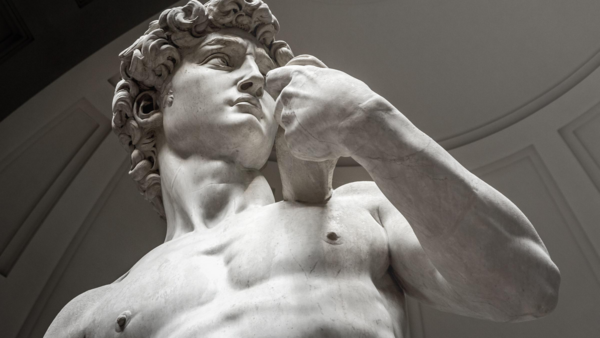

К концу Ренессанса рука становится воплощением силы и разума. Она изображается с анатомической точностью, но при этом несёт духовную энергию. В ней соединяются телесность и идея, реальность и символ. Художники видят в руке не просто часть тела, а отражение характера и воли человека. Это уже не инструмент жеста, а выражение самой сущности личности. Мощная кисть Давида говорит о внутренней готовности к действию. Она наполнена энергией, сдержанной силой, в которой читается разум, уверенность и человеческое достоинство.

Микеланджело Буонарроти «Давид», 1501–1504 гг.

Барокко: рука как эмоциональный акт

В эпоху Барокко рука становится главным носителем движения и страсти. В ней сосредоточено эмоциональное напряжение сцены, внутренняя борьба и духовное потрясение. Художники изображают руки не как статичные формы, а как живые, наполненные силой и чувством линии. В изгибе запястья, в разжатых пальцах или в напряжённом касании читается целая история — вера, сомнение, боль, откровение. Рука апостола Томы, погружающаяся в рану Христа, становится символом человеческого сомнения. Напряжённый жест сталкивается со спокойной, уверенной рукой Спасителя, создавая контраст телесного и духовного.

Караваджо «Неверие апостола Фомы» (или «Уверение Фомы»), 1601–1602 гг.

В искусстве Барокко рука выражает чувства с предельной интенсивностью. Она не только показывает движение, но и становится воплощением страсти. В каждом изогнутом пальце чувствуется сила переживания, а в каждом жесте — драматический акцент. Художники используют руки, чтобы выразить то, что невозможно передать словами: отчаяние, боль, мольбу, веру. Рука становится криком души, обращённым к небу или к другому человеку. В композиции Рубенса руки персонажей переплетаются в сложном движении, создавая напряжённый ритм. Их жесты выражают страдание, жалость и сострадание, превращая сцену в живое воплощение трагедии.

Питер Пауль «Рубенс Снятие с креста», 1612–1614 гг.

В барочной живописи свет перестаёт быть только средством освещения. Он становится инструментом, который оживляет форму, выделяет жест и придаёт руке пластическую выразительность. Свет словно движется по поверхности кожи, высвечивая пальцы, подчеркивая их структуру и внутреннюю энергию. Благодаря контрасту света и тени рука кажется дышащей, способной передавать мысль и эмоцию без слов. Мягкий свет падает на сложенные руки философа, выделяя их из тьмы. В этом спокойном жесте чувствуется сосредоточенность и глубина размышления, свет превращает руки в центр духовного движения картины.

Рембрандт Харменс ван Рейн «Философ в раздумье» 1632 г

В Барокко рука становится частью сложного ритма тела. Художники передают движение не только через позу, но и через пластическую выразительность рук. Их линии изгибаются, переплетаются, создают ощущение танца внутри композиции. Эта динамика подчеркивает драматическую суть барочной сцены, где всё находится в состоянии постоянного движения и эмоционального взрыва. Сложные и взаимосвязанные жесты рук героев создают вихрь напряжения. В их движении чувствуется сила страсти и драматизм момента, что делает композицию живой и динамичной.

Питер Пауль Рубенс «Похищение дочерей Левкиппа», 1617–1618 гг.

Контраст света и тени превращает руку в главный выразительный элемент композиции. Художники используют игру освещения, чтобы выделить движение, подчеркнуть смысл и направить взгляд зрителя. Свет выделяет руку из пространства, придаёт ей театральную выразительность, делая её центром внимания и эмоционального действия. Свет падает на руки принцессы и придворных, акцентируя внимание на их движении. Каждый жест становится частью тонкого театра жизни, где рука ведёт взгляд и создаёт ритм сцены.

Диего Веласкес «Менины» (или «Семья Филиппа IV»), 1656 г

В искусстве Барокко рука объединяет тело, пространство и смысл. Через её движение художник раскрывает внутренний мир персонажа, его духовное состояние и отношение к происходящему. Рука становится не просто жестом, а медиатором между видимым и невидимым, между материей и духом. Она несёт в себе напряжение мысли, боль и вдохновение. Руки святого напряжённо покоятся на книге, их поза выражает сосредоточенность и внутреннее горение. Через них художник передаёт молитвенное состояние, когда человеческая плоть становится сосудом духовного усилия.

Альбрехт Дюрер «Святой Иероним в келье», 1514 г

Классицизм: рука как форма и идея

В эпоху Классицизма рука становится частью архитектуры тела. Она лишена эмоционального порыва и действует в рамках строгой композиции. Здесь нет случайности или экспрессии — каждый жест точен, как мысль, и выверен, как формула. Художники подчиняют пластику руки логике линии и симметрии, создавая ощущение меры и достоинства. В этом неподвижном жесте чувствуется сила человеческого разума, способного управлять чувством. Прямые, вытянутые руки братьев Горациев образуют строгий треугольник. Их направление задаёт ритм композиции и подчёркивает идею долга и гражданской доблести.

Жак-Луи Давид «Клятва Горациев», 1784 г

В классической живописи рука перестаёт быть проводником эмоций и становится носителем идеи. Она выражает не чувства, а рассудок. Пальцы спокойно располагаются, не прерывая гармонии формы, а ладонь кажется неподвижной, как застывшая мысль. Классицисты изображают руки так, чтобы они сохраняли внутреннее равновесие и указывали на интеллектуальную сдержанность персонажа. Рука мадам Ривьер мягко покоится, словно удерживая спокойствие всего тела. Этот жест не несёт чувства, но передаёт гармонию, воспитанность и осознанную красоту.

Жан Огюст Доминик Энгр «Портрет мадемуазель Каролины Ривьер», 1805 г

Для художников Классицизма рука — это образ точности и самообладания. Её движение подчинено строгому порядку, и любое отклонение от идеала считалось нарушением гармонии. В каждом изгибе сохраняется архитектурная точность и равновесие. Рука как элемент тела подчинена не природе, а идее — её функция не в действии, а в утверждении порядка. В сцене коронации каждая рука застывает в символическом жесте. Их соотношение подчинено власти и церемонии. Они не просто участвуют в действии, а фиксируют момент утверждения порядка и иерархии.

Жак-Луи Давид «Коронация Наполеона», 1805–1807 гг.

В Классицизме рука красива не как живая плоть, а как воплощение меры и изящества. Она подчёркивает воспитанность, социальное положение и идеал гармоничного человека. Её линии плавны, мягки и уравновешенны. Даже малейший жест становится частью тщательно выстроенной композиции, где нет места случаю. Это не рука, движимая страстью, а рука, ведомая разумом. Ладонь маркизы спокойно покоится среди предметов роскоши, выражая изысканность и утончённость. Её рука становится знаком благородного стиля и контролируемого очарования.

Франсуа Буше «Портрет мадам де Помпадур», 1756 г

В эпоху Классицизма рука перестаёт быть средством выражения эмоций и становится инструментом утверждения истины. Её жесты наполнены смыслом, лишены колебаний и драматизма. Это язык философии, говорящий через телесную ясность. В спокойной линии пальцев можно увидеть уверенность и силу ума, способного принимать судьбоносные решения без страсти. Рука Сократа поднята в утвердительном жесте, символизирующем идею разума, готового превзойти страх и боль. Она становится знаком философского спокойствия перед лицом смерти.

Жак-Луи Давид «Смерть Сократа», 1787 г

К концу XVIII века рука окончательно превращается в символ внутреннего спокойствия и гармонии. Она больше не действует и не молится, а существует как часть совершенной формы. Художники изображают её с точностью, подчёркивая пропорции, лёгкость линий и естественность покоя. В этой неподвижности ощущается мудрость и завершённость. Руки мадам Рекамье опущены и безмятежны, их положение повторяет изгиб дивана и подчёркивает общую гармонию композиции. Этот покой становится воплощением классического идеала.

Жак-Луи Давид «Портрет мадам Рекамье», 1800 г

Вывод

В ходе исследования мы проследили эволюцию руки в живописи от Средневековья до Классицизма. Рука прошла путь от плоского символа святости, не принадлежащего телу, через ожившую, анатомически точную и эмоционально выразительную руку Ренессанса, до драматичных жестов Барокко и идеализированных, рациональных форм Классицизма. Рука оказалась универсальным языком, способным передавать эмоцию, мысль и духовное содержание без слов. Она выступает как инструмент повествования, отражает характер, социальный статус, психологическое состояние персонажей и философские идеи эпохи. Визуальный ряд показывает, что каждая эпоха использовала руку по-своему: от символической святости до телесности и эмоциональной драмы, и, наконец, до рациональной, гармоничной формы. Таким образом, рука в искусстве это не просто часть тела, а полноценный язык художественного выражения, объединяющий духовное, телесное и интеллектуальное. Исследование подтверждает гипотезу о том, что рука в живописи служит ключевым инструментом передачи смысла и эмоции, а изучение её изображения позволяет лучше понять историю искусства и культурные ценности разных эпох.

Бакст, Лев. Жест и выражение в изобразительном искусстве. — Москва: Искусство, 1978.

Баткин, Леонид М. Итальянское Возрождение и человек Средневековья. — Москва: Наука, 1990.

Гомбрих, Эрнст. История искусства. — Москва: АСТ, 2020.

Панофский, Эрвин. Иконология. Исследования по истории искусства. — Санкт-Петербург: Азбука, 2021.

Хейзинга, Йохан. Осень Средневековья. — Москва: Республика, 2019.

Васари, Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. — Москва: Искусство, 1996.

Clark, Kenneth. The Nude: A Study in Ideal Form. — London: Penguin Books, 1983.

Freedberg, David. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. — Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Kemp, Martin. Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man. — Oxford: Oxford University Press, 2006.

Wittkower, Rudolf. Art and Architecture in Italy 1600–1750. — New Haven: Yale University Press, 1999.

Alpers, Svetlana. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. — Chicago: University of Chicago Press, 1983.

Blunt, Anthony. Neoclassical Art: From Winckelmann to David. — London: Phaidon Press, 1969.

Голубева, Нина. Символика жеста в европейской живописи XV–XVII веков. — Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2012.

Hall, James. Dictionary of Subjects and Symbols in Art. — London: HarperCollins, 1996.

Шмитт, Ольга. Рука как выразительный мотив в живописи Ренессанса. // Вестник искусствоведения, № 3 (2021), с. 42–57.