Роль городского пространства в фильмах немецкого экспрессионизма

РУБРИКАТОР: 1. введение 2. «город — кошмар» 3. «город — лабиринт» 4. «город — механизм» 5. «город — организм» 6. заключение

ВВЕДЕНИЕ

Если для многих государств начало двадцатого века ознаменовало глобальные перемены, то для Германии этот период стал роковым. Унизительное поражение в Первой мировой войне запустило целый ряд разрушительных событий: экономический кризис, гиперинфляция, массовые беспорядки и политический кризис, достигший пика в ходе Ноябрьской революции и становления хрупкой Веймарской республики. Разрушение традиционных ценностей и крах национальной идентичности спровоцировали в обществе Германии мощную потребность на радикальные преобразования. Эта глубокая, общая боль народа стала идеальной почвой для тоталитарных идей, которые определили всю дальнейшую историю страны.

Двадцатый век, таким образом, стал временем глубоких духовных исканий, сложного процесса постижения и болезненного погружения в новую реальность, которая оказалась далека от провозглашенных идеалов.

Это коллективное состояние тревоги, разочарования и поиска новых ориентиров нашло своё мощнейшее выражение в кинематографе, именно в этот период зарождается экспрессионизм, — следствие реакции на общественный кризис жителей Германии, погруженных в революционные мысли.

Основной принцип — проецирование переживаний на внешний мир. В период расцвета немецкого экспрессионизма особое, центральное внимание уделялось пространству вокруг: город прекращает быть просто фоном для нарратива, он становится самостоятельным «героем», активным воплощением коллективных волнений и страхов народа. Внутренний мир человека находит прямое выражение в ландшафте вокруг, гротескной архитектуре, дисгармоничном свете и тенях.

Кинематограф — ценный источник, благодаря которому у нас есть возможность погрузиться в культуру конкретной страны и проследить особенности её исторического развития.

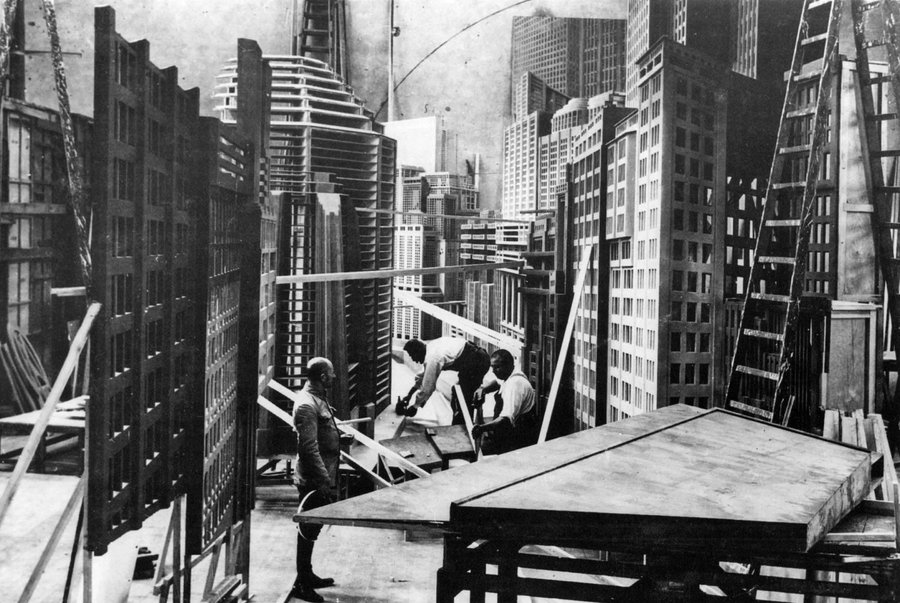

строительство «Метрополиса», 1925 г

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927

В визуальном исследовании проанализированы фильмы таких немецких режиссёров, как: Роберт Вине, Фриц Ланг, Фридрих Мурнау, — и выявлены особенности их визуального языка в изображении пространства. Таким образом, я выделила четыре условных ориентира: «город–кошмар», «город–лабиринт», «город–механизм», «город–организм», подверженный болезням.

Выбор данной темы обусловлен моим глубоким интересом к фильмам немецкого экспрессионизма. Однако главной задачей исследования является не просто анализ стиля, а изучение функций, которыми наделяли пространства в этих кинокартинах. Мог ли ландшафт в «Кабинете доктора Калигари», «Носферату, симфонии ужаса», «Метрополисе» и «Последнем человеке» стать не просто декорацией, а пророческим отражением грядущих исторических катастроф?

«ГОРОД — КОШМАР»

Роберт Вине, «Кабинет доктора Калигари», 1920

События фильма «Кабинет доктора Калигари», снятого Робертом Вине в 1920 году, разворачиваются в вымышленном немецком городе — Хольстенвале. Ландшафт вокруг был неслучайным: выстраивались целые павильоны, чтобы с точность изобразить характер безумия: деформация форм и линий, использование болезненных и кричащих цветов, акценты на преувеличении.

Знаково, что одной из первых становится сцена ярмарки. Она с самого начала погружает зрителя в мир хаоса, балагана и произвола. Бесконечное вращение карусели словно закольцовывает не только пространство, но и саму идею, подчеркивая безвыходность и беспомощность горожан, отсутствия освобождения от безумства вокруг.

Роберт Вине, «Кабинет доктора Калигари», 1920

Роберт Вине, «Кабинет доктора Калигари», 1920

Эту же мысль усиливают многочисленные детали интерьера — винтовые лестницы и убегающие вверх ступени.

Нагроможденные друг на друга крыши, трубы словно паутина, окна в форме стрел: декорации превращают город в один сплошной «тревожный орнамент», Хольстенвале полон условностей, всё вокруг лишено конкретики и последовательности, как и больной разум главного героя. Создаётся ощущение гипноза.

Роберт Вине, «Кабинет доктора Калигари», 1920

Ещё один приём, к которому прибегает Роберт Вине, — намеренная гиперболизация. В сцене визита доктора Калигари к чиновнику неестественно высокие стулья символизируют, с одной стороны, превосходство власти и полное подчинение человека городскому аппарату, с другой стороны, режиссёр высмеивает её немощь перед лицом реальных событий (произвол Калигари и его марионетки Чезаре). Картина вокруг — прямое отражение послевоенной Германии, её общественного кризиса, тревоги и разочарования.

Для сравнения с «Кабинетом доктора Калигари» можно выбрать фильм Фридриха Мурнау «Последний человек», потому что и тот, и другой автор создают образ улицы, которая гипнотически воздействует на людей, однако воплощают его по-разному. Если у Роберта Вине, город — это сценическая конструкция, то Мурнау обращается к реализму: сам образ города становится более привычным для зрителя, но при этом не менее враждебным.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920 Фридрих Мурнау, «Последний человек», 1924

«ГОРОД — ЛАБИРИНТ»

Кинокартина Фридриха Мурнау «Последний человек» строится на контрасте двух зданий: глухой, тёмный, неприветливый дом для простых горожан и роскошный отель с вращающимися дверьми и лифтами для богачей. Архитектура внутри кадра показывает, насколько разной может быть жизнь в одном пространстве.

Фильм открывают роскошные крутящиеся двери, которые ведут в ослепительно яркий вестибюль отеля (мраморные колонны, высокие потолки, безупречная чистота). Все детали интерьера подчеркивают статусность мира вокруг. Это пространство символизирует новый послевоенный мир порядка и богатства, однако это лишь наваждение.

Фридрих Мурнау «Последний человек», 1924

Фридрих Мурнау, «Последний человек», 1924

Кульминацией становится эпизод, нападения города на бедного, уязвлённого швейцара. C помощью этой сцены автор подчеркивает превосходство пространства над человеком: герой не справляется с обрушившимся на него горем (утрата ливреи), его жизнь вмиг оказывается разрушенной. Ночной городской пейзаж с его хаотичными огнями и агрессивными тенями усиливает ощущение враждебности и страха.

Мурнау создаёт город–лабиринт, лишённого выхода, заявляя, что в реальном мире протест «маленького человека» невозможен. Ироничный финал с получением наследства лишь подчеркивает эту мысль. Пространство в «Последнем человеке» — это иерархическая система, где статус человека воплощён в архитектуре.

Фридрих Мурнау, «Последний человек», 1924

«ГОРОД — МЕХАНИЗМ»

Фильм Фрица Ланга «Метрополис» продолжает идею разделения города на два мира: «хозяев жизни» и их «жертв».

«Хозяева жизни» — это элита общества, «золотая молодежь», которая развлекается в кабаре и клубах, их мир погряз в обывательщине, у людей вокруг лишь один интерес (деньги и веселье), что подчёркивает их ограниченность. «Жертвы» — это рабочие, трудящиеся посменно даже несмотря на аварии. Фриц Ланг строит свою модель рая и ада.

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927

Архитектура в футуристичном «Метрополисе» наглядно показывает классовый конфликт. Например, владелец города, Йо Фредерсен, правит из своего небоскреба «Новый Вавилон». Эта башня — отсылка к библейской истории, символ человеческой гордыни и непонимания. В то же время рабочие показаны как инструмент: они живут и трудятся глубоко под землей, где отсутствует дневной свет, в здании, которое само является гигантской машиной. Стадион, где предаётся развлечениям молодёжь, своими высокими стенами словно ограждает их от проблем. Очевидно, что город построен на контрасте, приём антитезы — ведущий в фильме, с пространства вокруг он переходит и на смысл: «Метрополис» словно предсказывает будущее для Германии.

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927

Тема «маленького человека» из «Последнего человека» масштабируется до уровня целого социального класса в «Метрополисе», показывая безысходность реального положения героев. И несмотря на то, что оба фильма заканчиваются примирением, зрителя не покидает ощущение волнения и страха перед властью и тиранией вокруг.

«ГОРОД — ОРГАНИЗМ»

Тут я предлагаю рассмотреть сразу два фильма: Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» и Фрица Ланга «Завещание доктора Мабузе». В обоих картинах пространство вокруг предстаёт живым существом, подвергающим болезням, порокам и ужасам: и Мурнау, и Ланг добиваются этого ощущения с помощью экспрессионистских приёмов, основанных на противопоставлениях.

Фридрих Мурнау, «Носферату, симфония ужаса», 1922

Фридрих Мурнау, «Носферату, симфония ужаса», 1922

Фриц Ланг, «Завещание доктора Мабузе», 1933

Так, в «Носферату, симфония ужаса» особое внимание уделяется пейзажам: тёмные деревья на фоне светлого неба, белоснежные паруса и мрачное судно, игра света и тени передают мучительное, давящее состояние будто с тобой играют. Фриц Ланг, в свою очередь, делает акцент на деталях интерьера: кабинет инспектора Ломанна со всей аккуратностью и сдержанностью противопоставлен кабинету доктора Баума, наполненным хаосом и сумбуром; полупустая квартира Тома Кента контрастирует с квартирой Ювелирной Анны.

Фридрих Мурнау, «Носферату, симфония ужаса», 1922 Фриц Ланг, «Завещание доктора Мабузе», 1933

Кроме того, оба фильма объединяет также образ могущественного злодея (граф Орлок в «Носферату, симфония ужаса» и доктор Мабузе в «Завещание доктора Мабузе»), подчиняющего себе город и манипулирующего его жителями, но если у Мурнау — это сверхъестественная угроза, то Фриц Ланг обращается к социальной (преступность, власть).

Через эти приёмы оба режиссера изображают то будущее, к которому мы придём, если эгоизм и индивидуализм восторжествуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Немецкое кино начала двадцатого века, а именно немецкий экспрессионизм, стал отзвуком эпохи, где ключевую роль сыграло создаваемое на экране городское пространство. Оно не просто служило декорацией, а напрямую отражало коллективные травмы, поломанный и затуманенный разум общества, расколотого между войной, кризисом и страхом перед будущим.

Авторы кинокартин словно предупреждают зрителей о том, что будет, если власть продолжит тиранить, а народ молчать, однако, как мы знаем, многие из этих предостережений оказались пророческими.

Кракауэр З. От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино [Текст] / Кракауэр З. — 1 изд. —: Искусство, 1977 — 320 c.

Как немецкий экспрессионизм стал главным стилем мирового кино [Электронный ресурс] // Arzamas Academy. — 2016. — URL: https://arzamas.academy/materials/518 (дата обращения: 19.11.2025).

«Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, реж. Роберт Вине, 1920)

«Носферату, симфония ужаса» (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, реж. Фридрих Мурнау, 1922)

«Последний человек» (Der letzte Mann, реж. Фридрих Мурнау, 1924)

«Метрополис» (Metropolis, реж. Фриц Ланг, 1927)

«Завещание доктора Мабузе» (Das Testament des Dr. Mabuse, реж. Фриц Ланг, 1933)