Репрезентация психической ненормативности в кураторских проектах

I. Концепция исследования

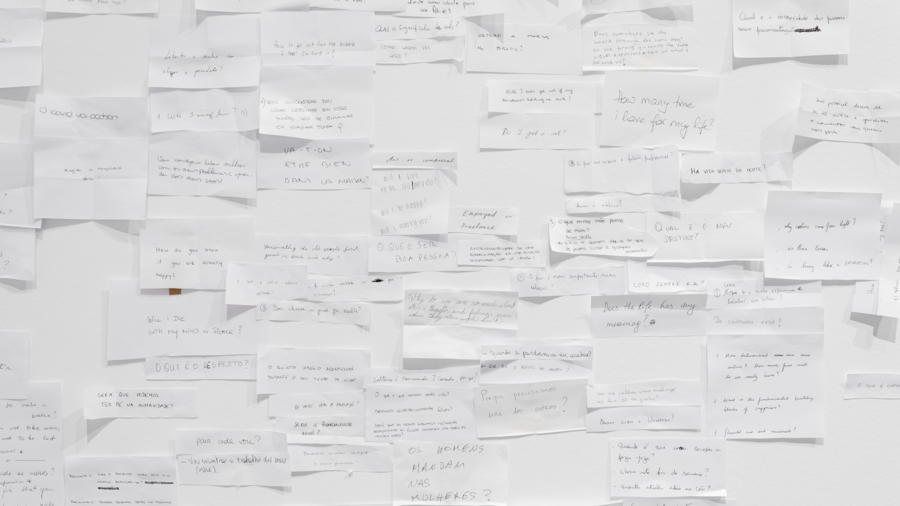

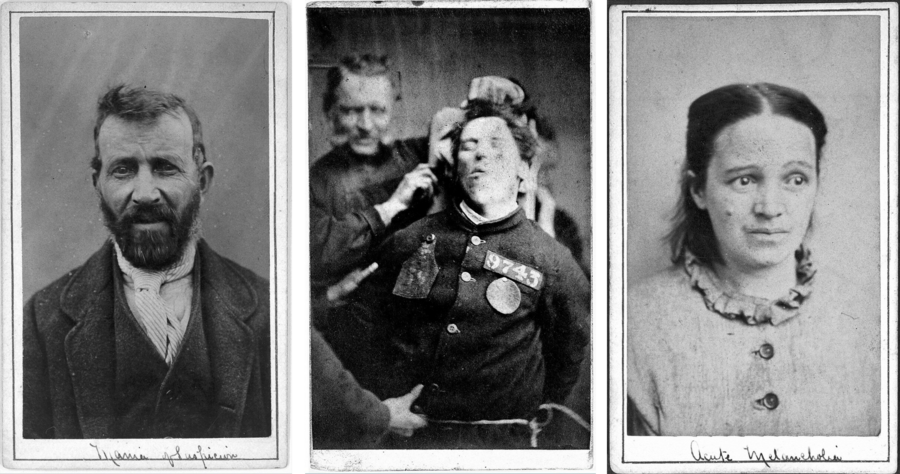

Без автора, «Мужчина с манией подозрительности», 1869 Без автора, «Заключенный, приговоренный к содержанию в псих. больнице», 1869 Без автора, «Женщина, страдающая от острой меланхолии», 1869

Искусство о психическом здоровье — это не про аккуратные диаграммы, не про «как быть спокойным» и не про психологические советы. Это про столкновение с хаосом, телесностью и социальной нормой, поэтому тема щекотлива и противоречива. В визуальной культуре давно выработан язык для разговора о психическом здоровье, но чаще всего дистанционный: психическая ненормативность превращается в образ или метафору, которую можно безопасно вписать в выставку. Живое переживание растворяется в символах, а институциональный взгляд остаётся главным интерпретатором.

Ссылаясь к словам словам Мишеля Фуко в его труде «История безумия в классическую эпоху»:

«Безумие всегда говорит о механизмах исключения, через которые общество определяет, кто имеет право быть человеком». (Фуко, 1961)

В современном искусстве эта мысль проявляется через визуальные стратегии, которые не просто изображают симптомы или диагнозы, а погружают зрителя в переживания, которые общество склонно маргинализировать или романтизировать. Психическая инаковость формируется в опыте и телесности, а не в абстрактной категории болезни; как отмечала Сьюзен Зонтаг, психическая инаковость позволяет «размышлять о границах нормы» (Sontag, 1978). К тому же, Гилман подчёркивала, что социальные и медицинские практики создают рамки, через которые воспринимается нестабильность, формируя нормы и стигму (Gilman, 1985). Эти идеи помогают понять, почему современные выставки поднимают вопросы власти, социальной стигмы и институционального контроля.

Цель исследования — показать, как кураторы формируют визуальный, сенсорный и эмоциональный язык психической ненормативности, создают напряжение и дискомфорт, но одновременно предоставляют зрителю контексты для понимания и сопереживания, оставаясь в границах институциональной этики. Выборка кейсов — четыре выставки разных форматов: лаборатории, студии и национальные музеи. Это позволяет проследить, как художественные стратегии адаптируются к масштабу и формату пространства.

В исследовании применяется понятие «психическая ненормативность», потому что оно позволяет говорить о нестабильности и необычности психического опыта без опоры на норму или диагноз.

Методы исследования строятся на трёх уровнях. Визуально-семиотический анализ позволяет разбирать формы, материалы, пространство, свет и интерактивные элементы, а также маршруты зрителя и телесное вовлечение. Анализ кураторских текстов, каталогов и интервью выявляет стратегические решения, которые сохраняют художественную остроту при соблюдении этики. Историко-теоретическая рамка соотносит художественные практики с историей психиатрии и механизмами исключения (Фуко, Зонтаг, Гилман, Бартлетт, Фазели).

Совместно эти методы показывают, как фрагментарность, телесность и социальный контекст становятся инструментами, с помощью которых выставки делают психическую ненормативность видимой, ощутимой и одновременно оставляют пространство для размышления и эмпатии, без попытки упрощать или нормализовать опыт.

II. Как «безумие» стало темой искусства: историко-теоретический контекст

Исторически психическая инаковость рассматривалась как угроза обществу, а люди с «ненормальным» сознанием подвергались изоляции; как отмечал Мишель Фуко:

«Безумие не может быть понято вне истории; это не естественное состояние, а социальная конструкция, меняющаяся во времени» (Фуко, 1961)

В классическую эпоху таких людей помещали в лечебницы, отправляли в море на «кораблях дураков» или полностью изгоняли из городов, фактически исключая из общественного поля. Основная стратегия общества заключалась в том, чтобы спрятать, изолировать и контролировать психическую инаковость, скрывая её от чужих глаз. Психиатрические институты формировали дисциплинарные практики, создававшие табу на публичное обсуждение психических расстройств и усиливавшие стигматизацию.

Hieronymus Bosch, «The Ship of Fools», 1495–1500

Современные кураторские практики работают как антипод этой модели. Вместо изоляции психической инаковости выставки и перформансы делают её видимой, изучаемой и обсуждаемой, создавая пространство для диалога, эмпатии и понимания. Людей с психическими нарушениями перестают демонизировать; напротив, кураторы стремятся показать их субъективный опыт, эмоциональные состояния и способы существования в мире, формируя новые способы репрезентации психической нестабильности, которые ставят под сомнение традиционные институты психиатрии.

Таким образом, исторический контекст, описанный Фуко, помогает понять, что современная кураторская практика — это не просто визуализация психической инаковости, а способ переосмысления социальной функции психиатрических институтов и их исторических механизмов изоляции. В следующем разделе будут рассмотрены конкретные кейсы кураторских выставок, где психическая ненормативность становится видимой и осмысляемой через художественные стратегии.

William Hogarth, «The rake’s progress the rake in Bedlam», 1735

III. Кейсы и анализ

SANATORIUM — Лиссабон, Португалия (MAAT, 2021) Куратор (ка): Inês Grosso

← Входная зона SANATORIUM MAAT, Лиссабон, 2021

Pedro Reyes, без участия зрителей, «Museum of Hypothetical Lifetimes», 2021 Pedro Reyes, вид во время участия зрителей, «Museum of Hypothetical Lifetimes», 2021

Pedro Reyes, «Mudras», вид без участия зрителей, 2021 Pedro Reyes, «Mudras», вид во время участия зрителей, 2021

На первый взгляд SANATORIUM выглядит почти как музейная реконструкция вымышленной клиники: белые халаты, чистые поверхности, ритуалы «приёма» пациента. Но это только оболочка. Реально проект работает на другом уровне — он намеренно использует медицинскую эстетику, чтобы перехватить у неё власть над тем, что считается «нормой». В рамках институции такая стратегия всегда рискованна: зритель может почувствовать, что его превращают в пациента без его согласия. художник Pedro Reyes и кураторка Inês Grosso этот риск не маскируют, а наоборот — выводят на поверхность.

В своём кураторском тексте A Psicossomática Grosso прямо пишет, что SANATORIUM задуман как «система взаимодействий, где искусство действует как инструмент социатрии» — то есть не как терапия в привычном смысле, а как способ вскрывать социальные механизмы, которые обычно остаются невидимыми. Её важная мысль: SANATORIUM — это не искусство, притворяющееся клиникой, а ситуация, в которой клиника становится художественным высказыванием сама по себе. Она отмечает, что проект «создаёт пространство, где возможно доверие, сопереживание и совместное переживание уязвимости», но при этом не обещает никакого исцеления.

Контекст MAAT здесь принципиален. Это институция, которая стремится оставаться прогрессивной и при этом максимально публичной. Поэтому SANATORIUM вынужден существовать в режиме баланса: нельзя репрезентировать психическую нестабильность как клинический диагноз (это было бы повторением модели психиатрического контроля), но и превращать всё в универсальную «арт-терапию» тоже невозможно — музей потерял бы остроту высказывания. Санаторий Рейеса и живёт на этой линии напряжения.

Pedro Reyes, «Goodoo», куклы участников, 2021 Pedro Reyes, «Goodoo», вид без участия зрителей, 2021

Pedro Reyes, «Goodoo», вид во время участия зрителей, 2021

Персонаж «доктора» — человек в халате на входе — не просто театральная фигура. Это зеркало для самой институции, её желания быть «заботливой», одновременно рискуя скатиться в шаблонность. Это осторожная игра: зрителю предлагают назвать то, что «болит», но не в терапевтическом смысле, а как жест признания собственной трещины. Grosso подчёркивает, что SANATORIUM «никогда не претендует на то, чтобы предложить решение», и это принцип: проект оставляет пространство незакрытым, неоформленным, способным сопротивляться упрощению.

Визуально и пространственно SANATORIUM работает через двойную оптику. Лабораторная эстетика не стилизует психиатрическое учреждение, а создаёт ощущение незащищённости — мягкой, неагрессивной, но всё же неустойчивой. MAAT предоставляет безопасную институциональную территорию, но сама выставка постоянно тестирует границы этого «безопасного» пространства, отсылая к исторической памяти о медицине, контроле и дисциплинарных практиках. Лабораторная чистота здесь — инструмент, который одновременно притягивает и настораживает.

Та же логика считывается в отдельных «терапиях», которые появляются в пространстве как точечные сценарии переживания. Например инсталляция «Ex-Voto» — ритуал благодарности, с религиозной историей происхождения, в котором посетитель фиксирует не позитивный опыт, а свою уязвимость, выраженную через благодарность за то, что удалось пережить. Работы накапливаются в общей визуальной массе, и благодарность превращается в хрупкий публичный жест, а не в инструмент «позитивного мышления». Напротив, он делает ранимость видимой.

Pedro Reyes, «Ex-votos», вид без участия зрителей, 2021 Pedro Reyes, «Ex-votos», вид во время участия зрителей, 2021

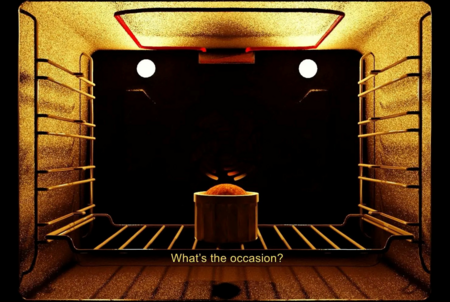

В другой комнате «Philosophical Casino» предлагает отказаться от языка рационального ответа: вопрос зрителя сталкивается со случайной цитатой, выпадающей как «оракул». Рейес сознательно подрывает идею экспертного взгляда — там, где обычно работает логика диагноза, появляется логика вероятности. Эта терапия делает невозможным устойчивое объяснение: смысл рождён из случайности, а не из авторитета.

«Vaccination Against Violence» уже работает через тело. Это самая театрализованная и провокативная часть SANATORIUM. Удар манекена, лопающийся воздушный шарик, сахарная «пилюля» как закрепление — всё вместе создаёт почти карикатурный ритуал, который одновременно обещает избавление от ненависти к конкретному человеку и демонстрирует его невозможность. Здесь терапия превращается в перформативную гиперболу: она показывает, что насилие нельзя отменить малым жестом, и что сам язык «вакцинации» — слишком прост, чтобы работать на территории реального опыта.

Pedro Reyes, «Philosophical Casino», вид без участия зрителей, 2021 Pedro Reyes, «Philosophical Casino», записи зрителей, 2021

Pedro Reyes, «Philosophical Casino», вид во время участия зрителей, 2021

Pedro Reyes, «Vaccination Against Violence», без участия зрителей, 2021 Pedro Reyes, «Vaccination Against Violence», во время участия зрителей, 2021

Во всех этих элементах видно, что SANATORIUM не имитирует клинику — он разрушает её логическую структуру, оставляя только напряжение между заботой и контролем. Пространство MAAT делает эту игру особенно ощутимой: музей предоставляет безопасную рамку, но внутри неё SANATORIUM постоянно испытывает на прочность сами механизмы безопасности. Эстетика лаборатории притягивает и одновременно отталкивает, создавая ощущение входа в зону, где нет привычных опор.

Именно поэтому SANATORIUM отказывается от привычной репрезентации психической нестабильности. Он не объясняет и не нормализует — он помещает зрителя в состояние, где необходимость «объяснения» вдруг теряет смысл. Проект вынуждает прожить уязвимость не как патологию, а как форму существования среди других. И в этом он выходит за рамки концепции «исцеления»: SANATORIUM показывает, что любая попытка представить психическую нестабильность неизбежно связана с властью, и что единственный честный способ говорить об этом — не предлагать выхода.

Pedro Reyes, «Citileaks», без участия зрителей, 2021 Pedro Reyes, «Citileaks», секреты участников, 2021

MENTAL: Colours of Wellbeing — Сингапур / Мельбурн, Сингапур и Австралия (ArtScience Museum & Science Gallery Melbourne, 2022) Кураторы: Charleen Leo (ArtScience Museum), Tilly Boleyn (Head of Curatorial, Science Gallery Melbourne)

← MENTAL: Colours of Wellbeing, входная зона экспозиции, ArtScience Museum, Singapore, 2022

Общий вид зала с несколькими интерактивными инсталляциями, MENTAL: Colours of Wellbeing, ArtScience Museum, Сингапур, 2022.

MENTAL: Colours of Wellbeing — это не просто выставка об эмоциях или хорошем самочувствии. Это глубокий, почти телесный маршрут: зритель проходит через состояния нестабильности, ощущает внутренние смятения, а затем сталкивается с жестами, которые сигнализируют, что поддержка возможна — не как лекарство, а как форма связи. Именно это сочетание — интенсивного погружения и мягкой заботы — делает проект радикальным по сравнению с большинством «безопасных» выставок на тему психического здоровья.

Первое, что бросается в глаза — иммерсивность. Часть инсталляций работает как прямое погружение в поток мысли и дезориентации человека, переживающего психическое расстройство. Яркие, стремительно сменяющиеся визуальные паттерны, звуковые искажения, «Wheel» (2021) Hiromi Tango, Dr Emma Burrows и Dr Tilman Dingler или, например, «The Aesthetics of Being Disappeared» (2019) Wednesday Kim — всё это моделирует ощущение перегруженности, фрагментарности, неконтролируемого внутреннего шума. Посетителя помещают внутрь опыта, а не рядом с ним. Это радикальный жест: вместо привычного образовательного тона — шоковая эмпатия.

В «Even in Fear» авторства Zhou Xiaohu (2008) шар, надуваясь и сдуваясь в клетке, символизирует тревогу, давление и взрывоопасность эмоционального состояния — это не расслабляющий арт-объект, а физическое испытание, акт отзеркалирования внутреннего напряжения.

Hiromi Tango and Dr Emma Burrows, Dr Tilman Dingle, «Wheel», 2021 Wednesday Kim, «The Aesthetics of Being Disappeared», 2019

Zhou Xiaohu, «Even in Fear», состояние сдутое, 2008 Zhou Xiaohu, «Even in Fear», состояние надутое, 2008

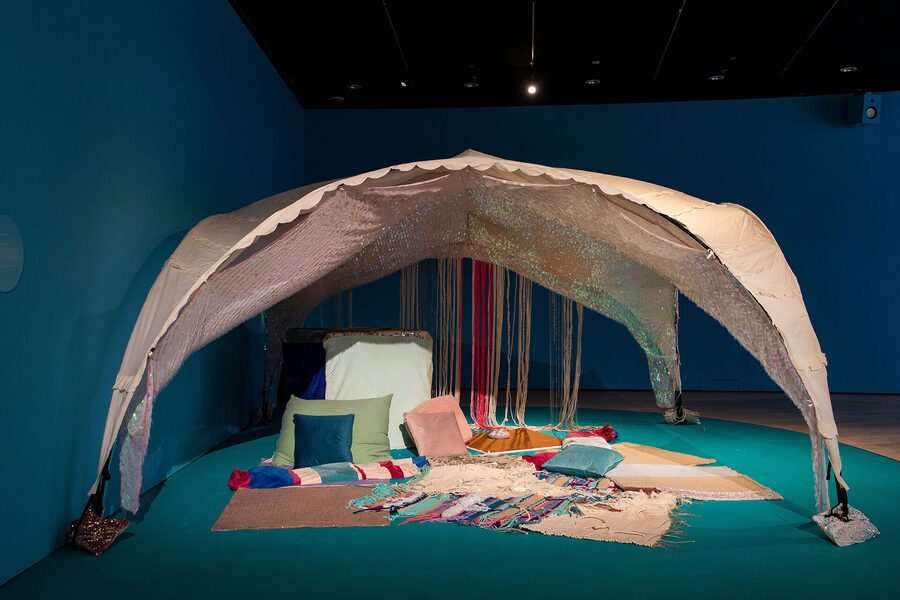

Но MENTAL не оставляет человека в этом хаосе: вместе с погружением идёт и поддержка, знакомая и социальная. Подушки-таблетки в инсталляции Emily Fitzsimons «Cushions?» (2022) превращают медикаментозную терапию в что-то почти домашнее. В «Model: Kitchen» (2022) художник Divaagar через домашнюю кухню исследует семейную динамику, взаимодействие поколений и коллективные ритуалы — еда и совместный процесс приготовления становятся символом заботы и связи. Эти объекты не пытаются «исцелить» силой, они показывают, что стабильность — это сеть отношений, а не индивидуальный скачок.

Emily Fitzsimons, «Cushions?», 2022

Divaagar, «Model: Kitchen», 2022 Divaagar, Видеофрагмент из серии MENTAL: Colours of Wellbeing, 2022

Хаос выставки — не баг, а метод. Психическая нестабильность — это отсутствие единой логики, невозможность собрать ощущения в цельную картину. Выставка не имитирует порядок — она воспроизводит структурную рассыпанность, нарастающее давление, несогласованность внутреннего опыта. Именно поэтому здесь нет характерного для подобных проектов стремления «успокоить» зрителя. Наоборот — предупреждения о том, что выставка может быть триггерной для людей с нестабильной психикой, становятся частью её честности.

Yangermeister (Tan Yang Er) and Yunor, «Scenes From Therapy», 2022 Rawcus, «Portal», 2021

Выставка: (Un)Balanced Куратор (ка): Karin Vicente

← (Un)Balanced, входная зона экспозиции, Art Museum of Estonia, Таллин, Эстония, 2024

Экспозиционный вид выставки (Un)Balanced, Art Museum of Estonia, Таллин, Эстония, 2024

Экспозиционные виды выставки (Un)Balanced, Art Museum of Estonia, Таллин, Эстония, 2024

(Un)Balanced — это выставка, которая вроде бы обещает говорить о реальном дисбалансе, но в итоге превращает его в мягкий, безопасный интерьерный жест. Здесь нестабильность выглядит так, будто её заранее прогнали через фильтр «не пугать», «не напрягать», «не выводить зрителя из равновесия». Это проект, где хаос отполирован, а тревога — красиво подсвечена.

Кураторы, очевидно, старались уйти от медикализации. Но, пытаясь дистанцироваться от диагностического языка, выставка уходит в другую крайность — в эстетизацию. Тема здесь не обостряется, а, напротив, смягчается, превращается в визуально комфортное пространство, в котором хрупкость становится почти поэтичной категорией. Это выставка, где уязвимость не предъявляется, а аккуратно «расставляется» в форме светлых, воздушных, декоративно выверенных объектов.

Ingrid Allik, «Pencil Biography», 1964-2024 Urmas Lüüs, объект из серии «Yet Another Example of the Poróusness of Certain Borders», 2021

Merle Kannus 1972, «Freedom and Slavery», 2019 Karel Koplimets, «At 9 p.m. At 3 a.m.», из серии «One Is the Loneliest Number», 2022

Так, фотографии Карела Коплиметса из серии One Is the Loneliest Number переводят тему одиночества в область лирической метафоры. Окна, снятые как автономные фрагменты архитектуры, и фасад панельного дома, превращённый в ритмичную структуру, создают образ тихой, почти романтизированной изоляции. Это скорее созерцательная дистанция, чем опыт внутреннего разрыва — формально точная, но эмоционально сглаженная.

Похожий жест присутствует в стеклянной мозаике Мэрет Сарапу Trophies, где фрагментация подаётся через чистые линии и прозрачные материалы. Визуальный язык работы подчёркнуто утончённый: вместо дисгармонии — собранность, вместо распада — эстетизированная хрупкость. Мотив «собирать себя из кусочков» воспоминаний, моментов жизни здесь прочитывается слишком буквально и слишком деликатно, что уводит тему от её внутренней остроты.

Karel Koplimets, без названия (Window I) Karel Koplimets, без названия (Window Il) Karel Koplimets, «At 9 p.m. At 3 a.m.» все работы из серии «One Is the Loneliest Number», 2022

Maret Sarapu, «Trophies», 2023-2024

Maret Sarapu, «Trophies», 2023-2024

Инсталляция «Balance» (2016-2024) Ingrid Allik из бумажного фарфора продолжает этот мягкий визуальный ряд. Воздушная, невесомая материальность создаёт эффект почти невесомой неустойчивости — той, которая не пугает, а скорее успокаивает. Хрупкость становится частью эстетики, а не симптомом внутреннего сбоя.

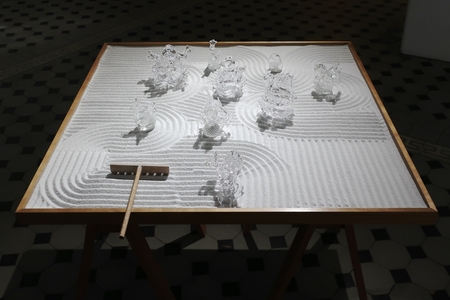

Особенное впечатление производит инсталляция со стеклянными объектами, символизирующими всплески эмоций. Это работа Maret Sarapu, «Koostegu» (2023) созданная специально для выставки (Un)Balanced, размещённая на песочной площадке с небольшими граблями, доступными зрителю. Сразу возникает ассоциация с дзен-садом: ритмичное движение, ручное выравнивание песка, медитативная игра с поверхностью. Такой формат буквально переводит разговор о нестабильности в режим контролируемой гармонизации — здесь «дисбаланс» предлагается не проживать, а мягко сглаживать.

Ingrid Allik, «Balance», полная инсталляция, 2016-2024 Ingrid Allik, «Balance», фрагмент, 2016-2024

Maret Sarapu, «Koostegu», вид сверху, 2023 Maret Sarapu, «Koostegu», вид сбоку, 2023

Парадокс выставки в том, что она говорит о хрупкости, но не позволяет ей стать слишком острой. Нестабильность оказывается выведенной из зоны риска и помещённой в эстетически безопасную оболочку. Это не попытка вскрыть противоречие, а попытка предложить зрителю комфортную дистанцию от него.

С другой стороны, в этом есть честность о самой институции. Somerset House — это не underground-пространство и не радикальная площадка. Это культурный центр с образовательной миссией, где любое острое высказывание должно пройти через фильтры инклюзивности, безопасности, эстетической гигиены. Поэтому (Un)Balanced — скорее индикатор того, как официальные институции сейчас работают с темой нестабильности: мягко, оптимистично, психологически «гладко». Пожалуй, главное напряжение проекта — это его внутренняя несостыковка: говорить о дисбалансе, избегая дискомфорта. И в этом смысле выставка интересна не как опыт столкновения с нестабильностью, а как пример институциональной романтизации ментальных состояний — когда сложное переживание превращается в удобную метафору, которую можно безопасно прожить в пределах галереи и спокойно забыть, выходя обратно в город.

Sigrid Viir, «Office Sweet Home», 2019 Sigrid Viir, «Office Sweet Home» (Office Alone 2), 2019 Sigrid Viir, «Office Sweet Home» (Töööööööööööö), 2019

Piret Räni, «Reservatio Mentalis», 1997

Mindful: Exploring Mental Health Through Art — Питтсбург / Вирджиния-Бич (Society for Contemporary Craft / Virginia MOCA, 2015–2016 Куратор (ка): Kate Lydon

←Mindful: Exploring Mental Health Through Art, входная зона экспозиции, Society for Contemporary Craft, Питтсбург, 2015

Mindful: Exploring Mental Health Through Art, выставочные залы, Virginia Museum of Contemporary Art (Virginia MOCA), Вирджиния-Бич, 2016

Meredith Grimsley, «Same Old Wounds: Family Legacy», 2015, экспозиция на выставке в Society for Contemporary Craft, Питтсбург, 2015

В отличие от проектов, где тема психического здоровья подаётся через «универсальные» метафоры или терапевтическую риторику, Mindful строится не вокруг одной позиции, а вокруг нескольких разных форм психического опыта. Kate Lydon не сводит тему к диагнозам и не формулирует «единый язык», а показывает: психическая нестабильность — это не категория, а спектр разных видений, каждое из которых требует собственного визуального языка.

Систематизируя представленные на выставке работы, можно выделить три чёткие группы, которые раскрывают различие между психическим расстройством, травмой наблюдателя и опытом эмоциональной чувствительности.

Swoon, «Memento Mori», 2015 Swoon, «Memento Mori», 2015, на выставке в Society for Contemporary Craft, Питтсбург, 2015

Michael Janis, «Echoes», 2015

Взгляд изнутри: художники с клиническим опытом представляют работы, в которых психическое расстройство переживается не как тема исследования, а как внутренняя реальность. Такие проекты не романтизируют болезнь — они фиксируют разрыв между собственным «я» и болезнью.

К сожалению в открытых источниках не указывается конкретно кто из художников выставки имел клинический опыт ментального расстройства — это конфиденциальная информация. Однако удалось найти документ, в котором собраны текстовые материалы-аннотации, описания авторов к своим произведениям. Из всего текстового материала удалось выделить лишь одного автора, который открыто говорит о своих депрессивных состояниях: Joan Iversen Goswell. Художница представила уникальную авторскую книгу «Depression» (2015). В ней Goswell не изображает депрессию — она показывает её структуру, когда мысль теряет объём, а время становится вязким. Текст писательницы Allie Brosh, включённый в работу, выводит зрителя в пространство, где эмоции перестают поддаваться объяснению. Материалы важны: ткань, ручная бумага, крошечные неровности — всё это работает против «гладкости» художественного объекта. Это антиэстетика депрессии: распад, несовпадение, фрагментарность.

Joan Iversen Goswell, «Depression» (2015), текст Allie Brosh (2015) обложка, 2 разворота

Самые эмоционально-наполненные работы созданы авторами, кто близко столкнулся с темой психической ненормативности у близких: родителей, друзей. Этот уровень — самый болезненный. Здесь психическая нестабильность разыгрывается как срыв отношений и невозможность удержать близкого. Эти работы чаще всего — не о болезни, а о вине, горечи и той пустоте, которая остаётся после.

«A Bright Blue Cotton Dress» (2008) Rose Clancy в этой работе превращает выцветшее платье в почти документальный след исчезающего близкого человека, матери: психическое расстройство выступает как стирание личности, как утрата присутствия. А в «All for Naught, Forget Me Not» (2015) Clancy раскрывает тему того, как ребенок бессилен перед проблемой ментального расстройства родителя. Скульптура девочки отчаянно тянется к ключу — решению проблемы, к тому, что может помочь матери, но ключи в недосягаемости. Сам ребенок отделен дверью от матери, представленную в виде сложенного инвалидного кресла.

Rose Clancy, «A Bright Blue Cotton Dress», кадры, 2008

Rose Clancy, «A Bright Blue Cotton Dress», инсталляция, 2008

Rose Clancy, «All for Naught, Forget Me Not», части инсталляции, 2015

Rose Clancy, «All for Naught, Forget Me Not», части инсталляции, 2015

Третья группа работ показывает, что не вся хрупкость — про диагноз. Здесь — страх перемен, тревога перед городом, распад идентичности, ощущение «между двумя культурами». Искусство становится способом удерживания в реальности.

«On Sinking and Swallowing» (2014), «To Carry On» (2014), «To Let You See» (2014) — Caitlin Evans в этой серии работает с состоянием тревоги после переезда — ощущением, что мир вокруг чужой. Эмалированные маленькие объекты — не «артефакты», а тактильные успокоители, вещи, которые можно держать, сжимать, переносить с собой. Тревога становится предметом: её можно потрогать, а значит — выжить.

Важно, что в этом кураторском проекте Kate Lydon работает через материальность, а не через метафору. Текстиль, металл, керамика, ручные книги — всё это противопоставлено музейной «гладкости». Выставка собирает спектр переживаний так, чтобы ни одно из них не было подчинено другому. Не возникает единой эстетики, единого нарратива или универсального объяснения: каждый голос — автономный, каждый опыт — телесный, несводимый к общей категории «ментального здоровья».

Психическая ненормативность не становится здесь ни «красивой», ни символически упрощённой, ни сведённой к терапевтическим метафорам — она остаётся множественной и материальной. Проект показывает разнообразие способов говорить о нестабильности и уязвимости, и ни один из них не обязан вписываться в привычное музейное высказывание или социально одобряемые визуальные коды.

Kate Lydon, «On Sinking and Swallowing», 2014 Kate Lydon, «To Carry On», 2014, Kate Lydon, «To Let You See», 2014

IV. Выводы

Совместный анализ четырёх проектов показывает: сегодня институции перестраивают сам язык, которым говорят о психической нестабильности. Главное — нет единой модели репрезентации. SANATORIUM делает нестабильность инструментом участия; MENTAL предлагает телесное погружение в это явление; (Un)Balanced сглаживает тему до эстетической безопасности; Mindful возвращает ей материальность и множественность голосов.

Разница между ними и есть ключ к основному выводу исследования: психическая нестабильность становится зоной, где институция обязана выбирать — усиливать сложность или нейтрализовать её под комфорт зрителя.

Если в первых двух кейсах хрупкость допускается как дискомфортная и телесная, то (Un)Balanced показывает, насколько легко она превращается в визуально управляемую метафору. Mindful, напротив, доказывает, что деликатный подход не обязательно романтизирует тему — он может фиксировать опыт честно, через материал, без сглаживания.

Таким образом, современные кураторские практики уходят от универсального языка: каждый опыт получает свой режим видимости. В этом и формируется новая этика репрезентации — не объяснять нестабильность, а давать ей право на присутствие в разных формах, не сводя её к терапии, метафоре или единому визуальному коду.

Фуко, М. История безумия в классическую эпоху. Пер. С. Н. Зенкина. — Москва: «Ad Marginem», 2010. — 576 c. (Цитаты: часть I, глава 1, с. 67–75)

Зонтаг, С. Болезнь как метафора. СПИД и его метафоры. Пер. А. Л. Гаврилова. — Москва: «Ad Marginem», 2003. — 192 c. (Цитата: глава 1, с. 22)

Гилман, С. Различие и патология: стереотипы рас, полов и классов. Пер. И. И. Качалкина. — Москва: «Культурная революция», 2017. — 352 c.

(Un)Balanced (2024) URL: https://contemporarycraft.org/wp-content/uploads/2015/10/Mindful-LargePrint-Final-.pdf?utm_source

ArtScience Museum. MENTAL: Colours of Wellbeing — Curatorial Notes. Singapore, 2022. URL: https://www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/mental.html

Mindful Exhibit — URL: https://www.youtube.com/watch?v=7fvSgU-ei-Y

Mindful: Exploring Mental Health Through Art — URL: https://www.youtube.com/watch?v=g-9YI5Suy6Y

Mindful ExhibitPedro Reyes: Sanatorium — Interview with the curator Inês Grosso — URL: https://www.youtube.com/watch?v=CJGYQWXwbgc

https://humus.livejournal.com/4648996.html (дата обращения 17.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Корабль_дураков_(картина_Босха) (дата обращения 17.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Rake%27s_Progress (дата обращения 17.11.2025)

https://ext.maat.pt/longforms/sanatorium (дата обращения 15.11.2025)

https://www.lofficielsingapore.com/living/mental-colours-of-wellbeing-explores-the-art-of-healing-singapore-artscience-museum (дата обращения 15.11.2025)

https://travelasianow.net/mental-colours-of-wellbeing-art-science-museum-interactive-museum/ (дата обращения 15.11.2025)

https://www.artandmarket.net/exhibition/2022/10/24/review-of-mental-colours-of-wellbeing (дата обращения 15.11.2025)

https://www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/mental.html (дата обращения 15.11.2025)

https://thesmartlocal.com/read/mental-colours-of-wellbeing-asm/ (дата обращения 15.11.2025)

https://www.stirworld.com/see-features-artscience-museum-in-singapore-bridges-the-gap-between-art-and-science (дата обращения 15.11.2025)

https://www.artrabbit.com/events/unbalanced (дата обращения 16.11.2025)

https://kunstimuuseum.ekm.ee/en/syndmus/unbalanced/ (дата обращения 16.11.2025)

https://www.foku.ee/en/member/sigrid-viir-2/?artist=sigrid-viir-2&work=4142 (дата обращения 16.11.2025)

https://noba.ac/et/kunst/big-sandbox-cooperation/ (дата обращения 17.11.2025)

https://contemporarycraft.org/wp-content/uploads/2015/10/Mindful-LargePrint-Final-.pdf?utm_source (дата обращения 17.11.2025)

https://virginiamoca.org/exhibitions/mindful-exploring-mental-health-through-art/ (дата обращения 17.11.2025)

https://www.huffpost.com/entry/mindful-exploring-mental_b_9212680 (дата обращения 17.11.2025)