Репрезентация нематериального искусства на примере проектов Мами Катаоки

В современном искусстве всё более заметной становится тенденция ухода от материального объекта к процессу, опыту и взаимодействию. Нематериальное искусство — это про перформансы, партиципаторные проекты, реляционные практики — бросают вызов традиционным способам музейной репрезентации. Как экспонировать то, что существует только в момент взаимодействия? Как документировать эфемерное, не разрушая его сути?

Эти вопросы приобретают особую актуальность в контексте глобального арт-мира, где азиатские кураторы предлагают альтернативные способы осмысления искусства, основанные на буддийской философии присутствия, взаимозависимости и временности.

Рубрикация

I: Введение

II: Нематериальное искусство и его репрезентация III: Мами Катаока: биография и кураторская философия VI: Ключевые выставочные проекты Мами Катоки V: Нематериальное искусство. Художники и практики

VI: Заключение

I: Введение

Кураторская практика Мами Катаоки представляет собой уникальный пример работы с нематериальными формами искусства в контексте азиатского современного искусства. На протяжении более двадцати лет директор Музея современного искусства Мори в Токио курирует выставки, которые исследуют эфемерные, процессуальные и партиципаторные практики — от перформанса до проектов, основанных на человеческих взаимоотношениях. Ее подход отличается особым вниманием к невидимым силам, космологическим системам и способам, которыми искусство может материализовать нематериальное через чувственный опыт, социальное взаимодействие и альтернативные способы восприятия.

Мами Катока. На фоне экспозиция Художественном музее Мори в Токио, Япония

Проблематика репрезентации нематериального

Концепция дематериализации была введена критиками Люси Липпард и Джоном Чандлером в 1968 году для описания концептуального искусства, в котором идея доминирует над материальной формой.

В своей книге «Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972» Липпард определила концептуальное искусство как «работу, в которой идея первична, а материальная форма вторична, легковесна, эфемерна, дешева и/или „дематериализована“». Эта концепция возникла в контексте художественных движений 1960-х годов, когда художники начали отказываться от традиционных материальных объектов в пользу процессов, идей и опытов [2].

Однако понятие нематериального в искусстве не означает полного исчезновения материи — скорее, это смещение фокуса от объекта к процессу, от вещи к опыту, от видимого к невидимому. В перформансе, партиципаторных практиках и процессуальном искусстве материальность не исчезает, но трансформируется в телесный опыт, взаимодействие и временное событие. Как отмечает исследование о материальном и нематериальном в концептуальном и цифровом искусстве, «нематериальное искусство не обязательно отсутствие материи, но переосмысление того, как материя функционирует в художественной практике» [2].

Joseph Kosuth, One and Three Shovels («Одна и три лопаты»)

Эфемерность и проблема документации

Центральной проблемой нематериального искусства является вопрос его сохранения и документирования. Теоретик перформанса Пегги Фелан в книге «Unmarked: The Politics of Performance» (1993) утверждала, что «единственная жизнь перформанса — в настоящем. Перформанс не может быть сохранен, записан, задокументирован или участвовать в циркуляции репрезентаций репрезентаций». Для Фелан эфемерность была онтологическим свойством перформативного искусства, а любая попытка документирования превращала перформанс в нечто иное — в объект, в репрезентацию [3].

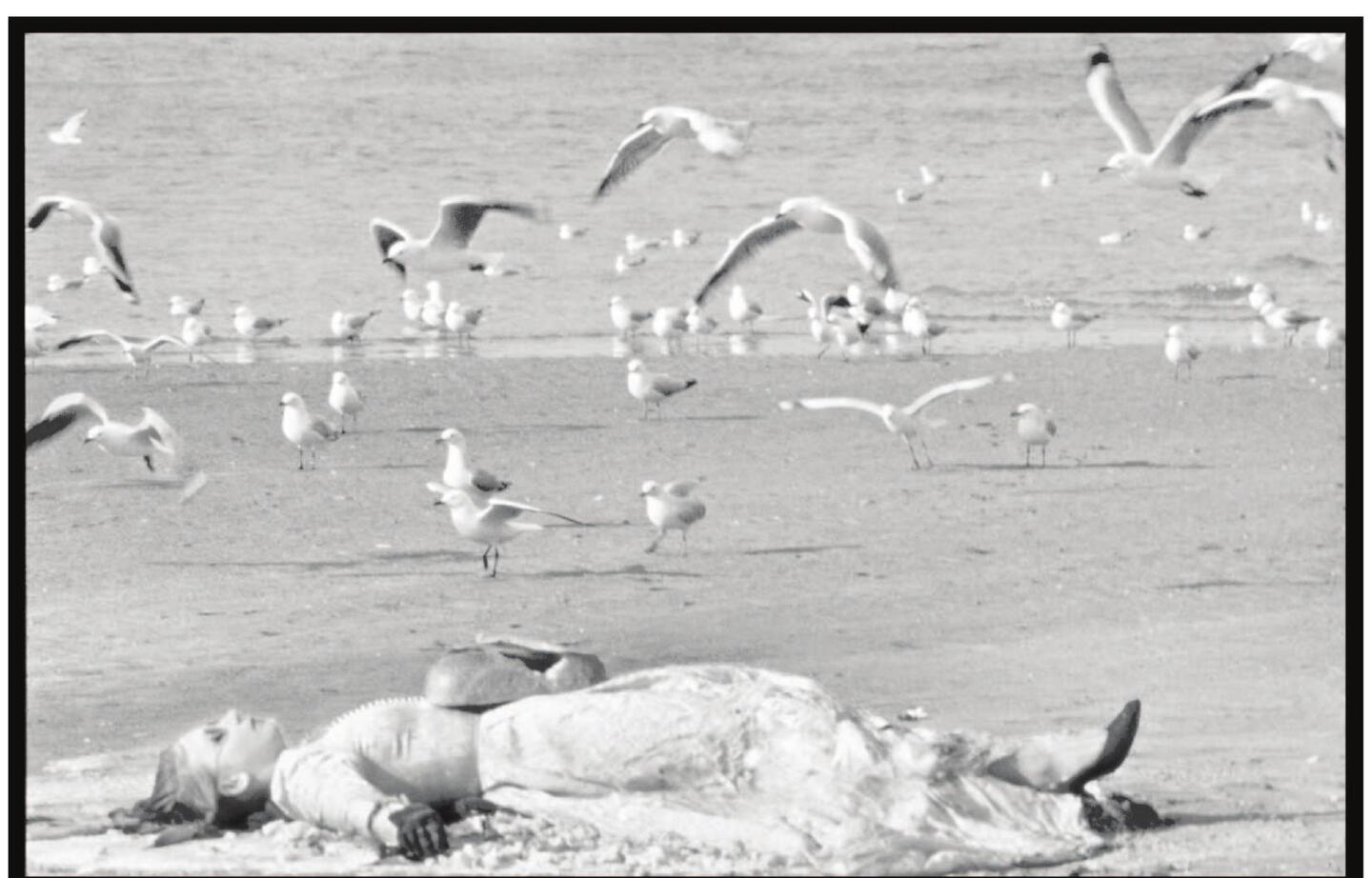

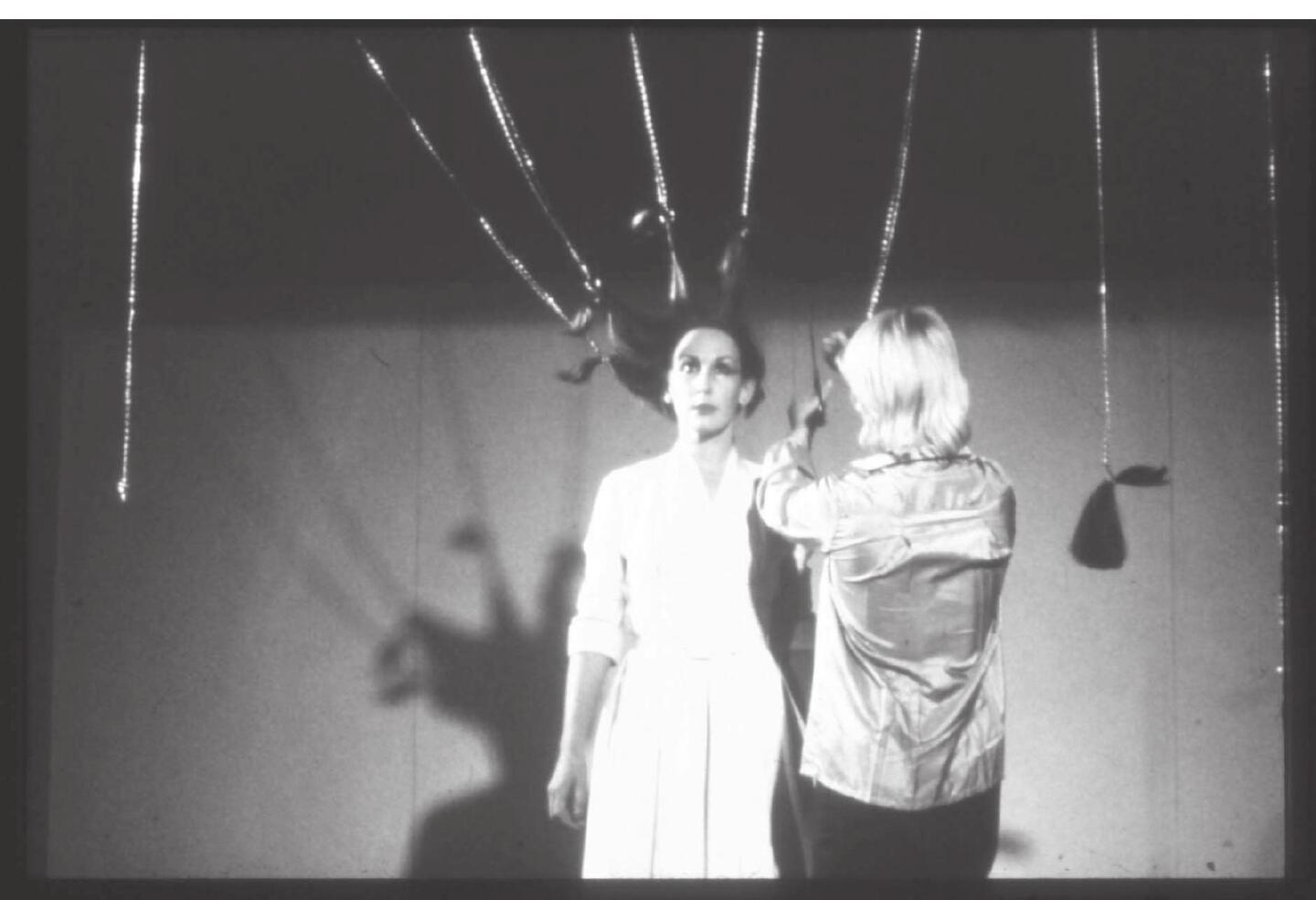

Джин Орр. Черно-белые архивные фотографии, изображающие постановочное перформанс-произведение с женщиной-исполнительницей, иллюстрирующие проблемы документирования эфемерного искусства, 1980 год

Джин Орр. Черно-белые архивные фотографии, изображающие постановочное перформанс-произведение с женщиной-исполнительницей, иллюстрирующие проблемы документирования эфемерного искусства, 1980 год

Тем не менее, практика документирования остается неотъемлемой частью работы с нематериальными формами искусства. Фотография, видео, устные передачи и институциональная память становятся способами сохранения знания о произведении. Эфемерное искусство создает особое напряжение между моментом исполнения и его последующей документацией, между присутствием и отсутствием. Как показывают исследования материализации эфемерного, «документация становится не просто записью события, но новой формой художественной практики» [4].

Реляционная эстетика и партиципаторное искусство

Пример временного искусства. «Тающие человеческие фигуры» Неле Азеведо на площади Чемберлена в Бирмингеме, Великобритания, 2014 год

Теория реляционной эстетики, предложенная французским куратором Николя Буррио в 1998 году, описывает художественные практики, которые берут за отправную точку «совокупность человеческих отношений и их социальный контекст, а не независимое и частное символическое пространство». Буррио утверждал, что «искусство девяностых стремится к политической проекции в сферу отношений с миром» [5]. Для реляционной эстетики произведение искусства существует не как замкнутый объект, но как открытая система взаимодействий.

Феликс Гонсалес-Торрес, «Без названия» (USA Today), 1990

Реляционное искусство создает социальную среду, в которой люди собираются для участия в совместной деятельности. Художник выступает скорее как «катализатор» социальных взаимодействий, чем как автор завершенного произведения. Эти практики особенно важны в контексте азиатского современного искусства, где традиции коллективности, ритуала и социального взаимодействия имеют глубокие культурные корни.

III: Мами Катаока: биография и кураторская философия

Мами Катаока родилась в 1965 году, в Нагойе, Японии. Является одной из ведущих кураторов современного искусства в Азии, с 2020 года директор Музея современного искусства Мори в Токио. Её карьера началась в 1997 году в Tokyo Opera City Art Gallery («Галерея Токио Опера Сити»), где она познакомила японскую публику с актуальным западным искусством. С 2003 года она работает в Mori Art Museum, где курировала масштабные проекты, включая персональные выставки Ай Вэйвэя, Ли Буль, Макото Айды, Чихару Сиоты и Ли Мингвея.

Катаока была со-арт-директором 9-й Биеннале в Кванджу (2012), арт-директором 21-й Биеннале в Сиднее (2018) и Aichi Triennale 2022. В 2020–2022 годах она занимала пост президента CIMAM (Международного комитета музеев современного искусства), став первым азиатским представителем на этой позиции.

Кураторская философия Катаоки основывается на убеждении, что искусство способно создавать общество, уважающее индивидуальность. Она сочетает западные теории реляционной эстетики с восточными концепциями взаимозависимости, пустоты и временности. В её проектах особое внимание уделяется социальным темам, межкультурному диалогу и роли искусства в исследовании глобальных структур [1].

Портрет Мами Катаоки. Фото: Дэниел Бауд

Кураторский подход Катаоки характеризуется несколькими ключевыми принципами. Во-первых, она уделяет особое внимание невидимым силам и космологическим системам, которые выходят за рамки визуального восприятия. Она часто обращается к азиатским космологиям — таким концепциям, как учение о пяти элементах (вода, огонь, земля, металл, дерево) в китайской философии, которое легло в основу 21-й Биеннале Сиднея. Во-вторых, Катаока исследует временные масштабы, выходящие за пределы человеческой перспективы — геологическое и космическое время, циклы природы. Она заинтересована в том, как искусство может открывать альтернативные временности и способы существования в мире. В-третьих, она подчеркивает важность межкультурного диалога и множественности перспектив, избегая евроцентричных нарративов современного искусства.

Катаока рассматривает искусство как способ исследования неизвестного: «Искусство — это действенный способ исследовать эти неизвестные границы, предлагать мысль и осознание через чувственный опыт» [0]. Она подчеркивает важность чувственного восприятия, выходящего за пределы визуального — тактильного, звукового, кинестетического опыта. Этот подход связывает ее практику с традиционными японскими представлениями о восприятии природы и мира через непосредственное чувственное переживание.

VI: Ключевые выставочные проекты Мами Катоки

«Phantoms of Asia: Современное искусство пробуждает прошлое» (2012)

Выставка «Phantoms of Asia» в Азиатском художественном музее Сан-Франциско, сокурированная Катаокой, исследовала, как современные азиатские художники обращаются к невидимым силам, духам и космологическим системам. Выставка объединила более 60 работ 31 художника из 15 стран Азии с 80 предметами из постоянной коллекции музея, создавая диалог между современным и традиционным искусством.

Такаюки Ямамото, «В какой ад мы попадём», вид инсталляции — видео, 2012

Выставка была структурована вокруг четырех тематических разделов: «Визуализация невидимого», «Жизнь за пределами жизни», «Общение с божествами» и «Встреча с богами». Катаока отмечала, что выставка исследует «воображаемые силы, которые позволяли людям с древних времен понимать феномены, находящиеся за пределами человеческого контроля — такие как рождение и смерть, природные катаклизмы, болезни и войны».

Адриан Вонг, «Геомантическое вмешательство I, II». Музей азиатского искусства, Сан-Франциско, 2012.

Гонконгский художник Адриан Вонг создал две комнаты — одну, организованную согласно позитивной практике фэншуй, другую — демонстрирующую негативные силы, позволяя зрителям физически ощутить разницу.

Филиппинский фотограф Поклонг Анадинг просил случайных прохожих держать зеркало перед лицом во время съемки, создавая визуальную мандалу невидимой энергии в насыщенном свете вспышки камеры. Эта работа объединяла концепции социальной практики, идентичности, случайности и концептуальной устойчивости. Выставка демонстрировала, как современные азиатские художники используют различные медиа для репрезентации нематериального — того, что существует за пределами видимого и осязаемого.

Poklong Anading, «Анонимность», 2008–2011, серия из девяти лайтбоксов, черно-белая печать, 2011

«Lee Mingwei and His Relations: Искусство участия» (2014)

Ретроспективная выставка тайваньско-американского художника Ли Мингвея в Музее Мори, курированная Катаокой, представила 15 крупных проектов, исследующих реляционную эстетику с восточной перспективы. Катаока переосмыслила практику Ли Мингвея, выйдя за пределы западного прочтения его работ через теорию Буррио.

Ли Минвэй, «The Mending Project» (Проект починки), вид инсталляции: два человека, занимающиеся текстильным искусством, сидят за столом с разноцветными катушками ниток

Она подчеркнула, что работы Ли «требуют присутствия аудитории» и что «значимость того, как эти работы возникают, заключается не в придании им видимой формы, а в конструировании отношений, напоминающих невидимые нити». Многие проекты Ли сосредоточены на жесте дарения между незнакомцами. В «The Mending Project» посетители приносили одежду, нуждающуюся в починке, и в процессе ремонта возникал интимный обмен между двумя людьми — тем, кто чинит, и тем, чью одежду чинят.

Ли Минвэй, интерактивная инсталляция «Ткань памяти»

«Chiharu Shiota: The Soul Trembles» (2022)

Крупная ретроспективная выставка японской художницы Чихару Сиота, курированная Катаокой в Музее MACAN, исследовала нематериальное через работы, которые обращаются к памяти, эмоциям и экзистенциальным вопросам о жизни и смерти. Работы Сиоты, часто создаваемые из километров красных или черных нитей, заполняющих пространство, воплощают концепцию «присутствия в отсутствии».

Фотографии с экспозиции «Chiharu Shiota: The Soul Trembles» в Музее MACAN, 2022

Катаока описывала нити Сиоты как метафору связей: «В Японии и Азии красная нить является метафорой связей. Это не только о родстве и кровных линиях, но больше о взаимоотношениях между людьми». Красный и черный цвета в работах художницы связаны с размышлениями о смерти: после того, как физическое тело исчезает, душа становится частью большего космоса, не исчезая полностью [5].

Выставка возникла в особых обстоятельствах — в 2017 году, когда Катаока предложила Сиоте первую ретроспективу, на следующий день художница узнала о рецидиве рака яичников. Процесс создания выставки стал «нашим путешествием по преодолению ее болезни». Во время лечения Сиота размышляла об отделении физического тела и души, о том, куда уходит душа после исчезновения тела.

Инсталляции Сиоты, адаптирующиеся к масштабу и истории пространств различных регионов, являются также «представлениями мировоззрений, которые соединяют собственное тело художницы с величием космического пространства и воображаемых миров». Хотя работы часто недолговечны, Сиота не воспринимает их как полностью эфемерные: «Люди рассказывают мне, как они помнят мои инсталляции, поэтому я чувствую, что все они все еще существуют в сознании посетителей». Это утверждение подчеркивает, как нематериальное искусство продолжает существовать в памяти и опыте зрителей.

Фотографии с экспозиции «Chiharu Shiota: The Soul Trembles» в Музее MACAN, 2022

21-я Биеннале Сиднея «SUPERPOSITION: Равновесие и вовлечение» (2018)

В качестве художественного директора 21-й Биеннале Сиднея Катаока исследовала концепцию «суперпозиции» — квантово-механический термин, описывающий состояние одновременного существования в нескольких формах. Она заимствовала из древней китайской натурфилософии теорию У-син о пяти элементах (дерево, огонь, земля, металл, вода), которые существуют в отношениях симбиоза и взаимного конфликта.

Н. С. Харша «Возвращение внутреннего пространства» (Reclaiming the inside space), 2018

Биеннале исследовала, как различные элементы собираются вместе в состоянии повторяющихся столкновений, коллапса и возрождения на каждом уровне — от квантового до космического, от индивидуального до коллективного.

Катаока отмечала: «Мы наблюдаем ускоренный процесс антагонистического конфликта между различными стандартами ценностей, верованиями и политическими системами. В этой ситуации искусство демонстрирует способность предлагать различные точки зрения» [4].

Ай Вэйвэй, «Закон путешествия», вид инсталляции 21-й Сиднейской биеннале, 2018

Участвующие художники не были выбраны для представления конкретной темы, но их работы, ориентированные на разнообразные проблемы, резонировали с общими перспективами биеннале на нескольких уровнях. Катаока стремилась создать «микрокосм истории Земли, человеческой расы и конденсированную версию истории Сиднея». В интервью она подчеркнула свою приверженность множественности перспектив: «Будут множественные темы, допрашивающие друг друга. Равновесие и вовлечение — это то, как я смотрю на мир» [7].

«Ai Weiwei: According to What?» (2009)

Выставка китайского художника Ай Вэйвэя в Музее Мори, сокурированная Катаокой, представила 26 работ, созданных с 1990-х годов, включая шесть новых произведений. Подзаголовок «According to What?» взят из картины Джаспера Джонса — художника, чья работа стала катализатором для вхождения Ай в мир современного искусства.

Ай Вэйвэй «He Xie», 2010

Выставка была организована в три раздела: «Основы», «Структура и мастерство» и «Реформирование и наследование традиции». Она включала разнообразные медиа — скульптуру, фотографию, видео и site-specific инсталляции. Важным аспектом выставки была презентация документального видео (2 часа 30 минут) проекта «Fairytale» с Документы 12, для которого художник привез 1001 китайского гражданина в Кассель.

Ай Вэйвэй «Snake Ceiling», 2009. Фотографии: Маурицио Муччиола

Это подчеркивало интерес Катаоки к процессуальным и партиципаторным аспектам современного искусства, где документация становится способом сохранения эфемерного опыта и социального взаимодействия. Выставка демонстрировала, как Ай Вэйвэй использует различные стратегии для исследования отношений между традицией и современностью, материальным и концептуальным.

V: Нематериальное искусство. Художники и практики

Феликс Гонзалес-Торрес: эфемерность и постоянное обновление.

Кубино-американский художник Феликс Гонсалес-Торрес создал концептуальные работы из повседневных материалов — гирлянды лампочек, парных настенных часов, стопок бумаги и индивидуально завернутых конфет. Его работы открыто исследовали темы его сексуальности и стигмы в новом сезоне СПИДа в 1980-х и 1990-х годах.

A man takes a piece of candy from «Untitled» (Portrait of Ross in L.A.) by Felix Gonzalez-Torres.

A man takes a piece of candy from «Untitled» (Portrait of Ross in L.A.) by Felix Gonzalez-Torres

Марина Абрамович: тело как медиум.

Сербская художница Марина Абрамович является одной из пионеров перформанс-арта, использующей свое тело как первичный медиум для исследования выносливости, присутствия и взаимоотношений между художником и зрителем. Ее первый перформанс «Rhythm 10» состоялся в Эдинбурге в 1973 году, положив начало серии радикальных перформансов «Rhythm».

На изображении — сербская художница Марина Абрамович во время перформанса «Освобождение голоса» (Freeing the Voice)

Lee Bul: гибридные тела и утопические архитектуры.

Корейская художница Lee Bul создает работы, которые исследуют границы между материальным и нематериальным через гибридные формы, объединяющие органическое и технологическое. Ее серия скульптур «Cyborgs» представляет фрагментированные женские тела с механическими элементами, подвешенные в пространстве.

Созданная Ли Бул (Lee Bul) скульптура «Cyborg W6», 1998 // Созданная Ли Бул скульптура «Киборг W1-W4» (Cyborg W1-W4), 1998

Выставка «From Me, Belongs to You Only» в Музее Мори (2012), курированная Катаокой, представила ретроспективу работ Lee Bul. Выставка включала ее ранние перформансы 1980-х годов (существующие только в документации), мягкие скульптуры монстров, скульптуры киборгов и утопические архитектурные проекты. Работы Lee Bul исследуют темы трансформации, разложения и утопических мечтаний, создавая визуальный язык для нематериальных концепций идентичности, желания и будущего.

Заключение

Нематериальное искусство ставит перед музеями фундаментальный вопрос: как сохранить и представить то, что по своей природе временно, процессуально и зависит от участия зрителя? Традиционные музейные практики, основанные на коллекционировании объектов, оказываются недостаточными для работы с перформансами, партиципаторными проектами и реляционными практиками.

Документация в виде фотографий, видео и текстов неизбежно превращает живой процесс в статичный объект. А проекты Мами Катаоки предлагают новые стратегии работы с этим парадоксом, создавая условия для возникновения опыта, а не просто демонстрируя его следы.

В контексте глобализированного искусства XXI века, где доминируют евроцентричные нарративы, кураторская практика Катаоки предлагает важную альтернативу — множественные модерности, различные космологии, иные способы создания и переживания искусства. Ее внимание к нематериальному не только расширяет границы того, что может быть репрезентировано в музее, но и ставит под вопрос сами основания современной институции искусства, открывая пути к более инклюзивному и разнообразному будущему.

Терри Смит Беседы с кураторами // Мами Катаока Призраки Азии: кураторство согласно чему? М., 2021. С. 167–186 (дата обращения: 15.10.2025)

Lippard, Lucy R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. University of California Press, 1973

https://mediarep.org/server/api/core/bitstreams/2d5c4a48-cd5d-48bb-8cae-e92db076a9bf/content (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.dancingmuseums.com/artefacts/material-immaterial/ (дата обращения: 15.11.2025)

Катаока, Мами, изд. Ай Вэйвэй: Согласно чему? . Токио: Художественный музей Мори, 2009.

Катаока, Мами, ред. Ли Бул: «От меня, принадлежит только тебе „. Токио: Музей искусств Мори, 2012.

Катаока, Мами, художественный руководитель. 21-я Сиднейская биеннале: СУПЕРПОЗИЦИЯ — Равновесие и взаимодействие. Сидней: Сиднейская биеннале, 2018

Буррио, Николя. Реляционная эстетика. Пер. Саймон Плезанс и Фронза Вудс. Дижон: Les press du réel, 2002.2025)

Катаока, Мами, ред. Roppongi Crossing 2013: Вне сомнений. Токио: Mori Art Museum, 2013.

https://6mirai.tokyo-midtown.com/en/interview/121/ (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.academia.edu/3370153/Performance_Art_and_its_Documentation_A_Photo_Video_Essay (дата обращения: 15.11.2025)

https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/art-in-the-1960s/ (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.academia.edu/figures/1674535/figure-6-jill-orr-lunch-with-the-birds-photograph-elizabeth

(дата обращения: 15.11.2025)

https://www.artspace.org.au/curators/mami-kataoka (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.asianart.com/articles/phantoms/24.html (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.phillips.com/detail/ai-weiwei/120793 (дата обращения: 15.11.2025)

https://news.osu.edu/asset/968301/-untitled--portrait-of-ross-in-l.a.-by-felix-gonzalez-torres (дата обращения: 19.11.2025)

https://imma.ie/collection/freeing-the-voice/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://hifructose.com/2019/08/03/the-dystopian-sculptures-of-lee-bul/ (дата обращения: 19.11.2025)