Репрезентация эмоций в искусстве: от античности до барокко

Рубрикатор

1. Концепция 2. Античность 2.1 Скульптура Древней Греции 2.2 Скульптура Древнего Рима 3. Средневековье 4. Эпоха возрождения 5. Барокко 6. Заключение 7. Библиографические ссылки

Концепция

Эмоции это неотъемлемая часть человеческой сущности, свойственная каждому индивиду в любую эпоху. Актуальность моего визуального исследования обусловлена интересом к проблеме выражения различных чувств в искусстве. Эмоция является не только психологическим, но и культурно-историческим наследием, чьё визуальное воплощение строго регламентировалось эстетическими канонами и мировоззренческими установками того времени.

Выбор хронологических рамок (от Античности до Барокко) позволяет проследить ключевую траекторию в истории европейского искусства: путь от идеализированного и возвышенного образа человека к индивидуализированному и психологически сложному. Важно отметить, что этот путь не был линейным: идеализация и мимесис в Античности сменяются символизмом и аскетизмом Средневековья. Впоследствии через гуманистический идеал Возрождения, творцы приходят к драматизации и театральной экспрессии Барокко. Исследование этой трансформации позволяет понять, как менялось восприятие внутреннего мира человека и какими художественными средствами это восприятие воплощалось.

Материал для визуального исследования я отбирала по следующим критериям: соответствие хронологии событий, репрезентативность. Анализ ведется в последовательности ключевых эпох: Античность (Древняя Греция и Древний Рим), Средневековье, Возрождение, Барокко, что позволяет выявить преемственность и изменение в подходах к репрезентации эмоций.

В ходе исследования я отобрала наиболее показательные и значимые произведения искусства, которые стали культовыми для своей эпохи и ярко демонстрируют ее главные художественные принципы.

Структура исследования строится по хронологически-тематическому принципу, где каждая крупная эпоха рассматривается как отдельный раздел, внутри которого анализ ведется по следующим аспектам: •Философско-религиозный контекст. Анализируется, как господствующие идеи (греческий этос и пафос, римский культ предков, христианский аскетизм, гуманизм Ренессанса, революционная идеология Барокко) влияли на характер изображения эмоций. •Художественные средства репрезентации. В каждом разделе рассматривается, как эмоции передаются через: мимику и выражение лица, язык тела, композицию и свет •Эволюция идеала: Прослеживается движение от обобщенного и безличного образа к индивидуальному и психологически достоверному, а также изменение самого понятия идеала — от физической и духовной гармонии к одухотворенному страданию и экспрессивности.

Текстовые источники будут отбираться, исходя из их релевантности теме исследования, и анализироваться критически. В ходе исследования я буду обращаться как к ранним трудам и идеям философов, так и к работам современных искусствоведов, культурологов и историков. Тексты не будут просто цитироваться. Их положения будут использоваться как аналитический инструмент для раскрытия визуальных образов.

Ключевой вопрос моего визуального исследования: как эволюционировали принципы и художественные приёмы репрезентации эмоций в изобразительном искусстве от Античности до эпохи Барокко? Какими культурно-историческими факторами обусловлена эта эволюция?

Я предполагаю, что эволюция репрезентации эмоций в изобразительном искусстве от Античности до Барокко это не просто линейный прогресс, а сложный, прерывистый процесс, обусловленный сменой доминирующих мировоззренческих моделей. Античность утверждала идеал сдержанности и гармонии (Этос), где эмоция была вечным состоянием. Средневековье подчинило эмоцию религиозной догме и символизму. Возрождение же открыло сложность индивидуального внутреннего мира, пытаясь примирить идеал с психологизмом. Барокко, отбросив гармонию, сделало саму эмоцию кульминацией и инструментом художественного воздействия, что ознаменовало рождение нового, драматического понимания человеческой сущности.

Античность. Скульптура Древней Греции.

За несколько веков искусство Древней Греции претерпело некоторые изменения и заложило фундамент для творцов различных последующих эпох, поэтому для удобства рассмотрим ключевые периоды. • Архаика (VII–V вв. до н. э.) • Классика (V–IV вв. до н. э.) • Эллинизм (IV–I вв. до н. э.)

В период архаики скульптура была тесно связана с канонами, пришедшими из Древнего Египта. Эмоции изображались не как мимолетные переживания, а как вечные, статичные состояния.

Основными типами скульптуры архаического периода Древней Греции являлись Куросы (юноши) и Коры (девушки). Эти скульптуры в первую очередь имели мемориальное значение, так как их размещали в храмах, святилищах и даже гробницах важных персон. Несмотря на это, они являются важным этапом в развитии греческого искусства, заложившим фундамент для будущих творцов. Характерными особенностями являются: • Архаическая улыбка — особое выражение лица, не похожее на изображение радости в привычном понимании, а скорее условный знак, символизирующий благополучие и одухотворённость фигуры. • Симметрия • Обобщенность. Лица куросов и кор практически идентичны, а сами статуи лишены детализации. • Язык тела. Позы максимально статичны и фронтальны, не выражают какого-либо намерения.

Неизвестный автор / Курос и Кора / ок. VI в. до н. э.

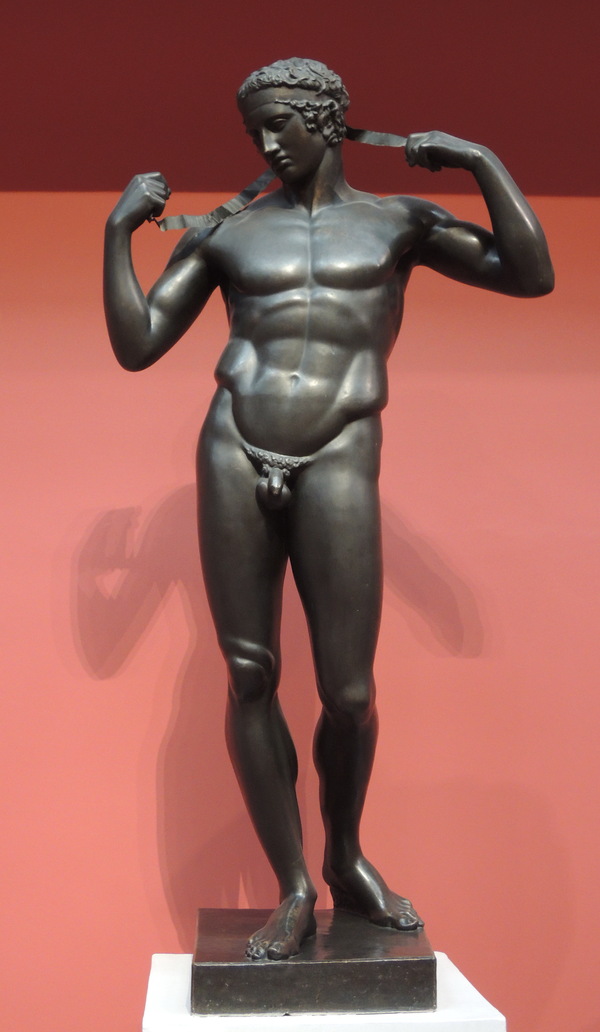

В период классики на смену архаической условности приходит интерес к реализму и идеалу гармонично развитого человека, чей разум владеет страстями. Эмоции становятся более сложными, но всё ещё достаточно сдержанными и облагороженными. На это сильно повлиял принцип «Этоса» и «Пафоса», описанный Аристотелем. Этос — это устойчивое, добродетельное состояние духа, а пафос — сильная, но кратковременная страсть.

В это же время зарождается «канон Поликлета». Это представление об идеальных пропорциях мужского тела, понимание гармонии и симметрии. Именно «Дорифор» стал этим каноном и впоследствии примером для всех скульпторов.

Поликлет / Дорифор и Диадумен / 450-440 гг. до н. э. и 430 г. до н. э.

Эмоции остаются неизменными вне зависимости от положения человека. Ярким примером является «Дискобол» Мирона. Скульптор не просто показал какое-то движение, он смог запечатлеть момент максимального напряжения. Однако даже здесь всё доведено до идеала: поза и выражения лица, не показывающие какой-либо усталости или неудобства, атлетическое телосложение, рука, изящно лежащая на колене и отставленная нога в неустойчивом положении.

Мирон / Дискобол / ок. 450 г. до н. э.

В период поздней классики начинается сдвиг от общего к частному, от внеземного идеала к личным переживаниям. Многие скульпторы стали смелее и начали привносить индивидуальные особенности. Так у скульптур появились первые яркие эмоции и более чувственные сюжеты. Ключевыми фигурами стали Скопас, Лисипп и Пракситель.

Скопаса можно смело назвать «мастером пафоса», так как он впервые изображает сильные, драматические эмоции. Его фигуры имеют глубоко посаженные глаза, которые создают игру светотени и впечатление мятежного, страдальческого взгляда, а тела становятся более динамичными, скрученными.

Скопас / Менада / ок. 350 г. до н. э.

Героями Праксителя были не воинственные борцы, а юные, мечтательные, немного меланхоличные боги, такие как Аполлон Сауроктон или Гермес с младенцем Дионисом. Он мастер тонких, лирических эмоций — нежности, задумчивости.

Пракситель / Аполлон, убивающий ящерицу / ок. 350 г. до н. э.

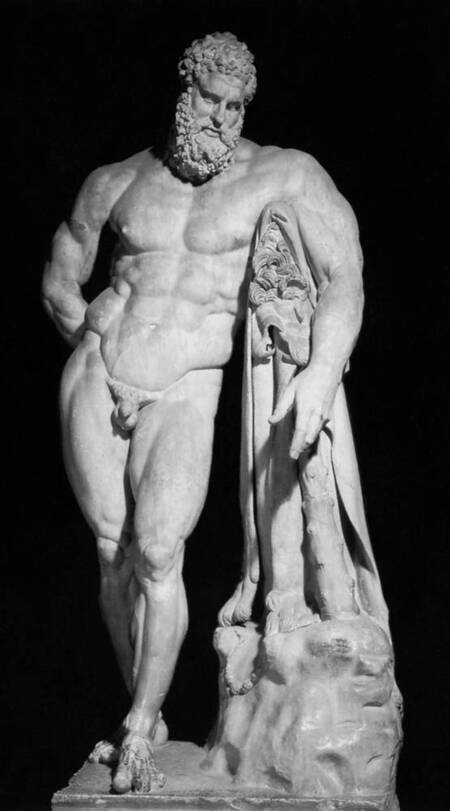

Лисипп же делает образы еще более «человечными», психологически сложными. Его Геркулес Фарнезский предстаёт перед нами не как величественный герой, а скорее уставший и измождённый персонаж. А знаменитая скульптура Александра Македонского — это уже портрет с индивидуальными чертами и эмоцией.

Лисипп / Портрет Александра Македонского и Геркулес Фарнезский / ок. 330 г. до н. э. и ок. 320 г. до н. э.

В эпоху эллинизма скульптура достигает пика в изображении эмоций. Они становятся яркими, театральными и натуралистичными. Скульпторы запечатлевают не только возвышенные чувства и благородные страдания, но и отчаяние, боль, ужас, физическое напряжение, детскую радость и даже пьяный сон.

Эмоции показывают через физиологические особенности: напряженные мускулы, вздувшиеся вены, морщины боли на лице. Они передаются всем телом: позой, жестами, мимикой, создавая единый, мощный художественный образ. Появляются бытовые сценки со стариками, рыбаками, детьми, где эмоции просты и естественны.

Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор / Лаокоон и его сыновья / вт. пол. I в. до н. э.

Таким образом в искусстве Древней Греции прослеживается путь от статичных фигур с одинаковыми безразличными лицами до реалистичных скульптур, изображающих жизненные сюжеты той эпохи. Со временем полная романтизация человеческой сущности и недостижимые идеалы стали более приземлёнными.

Античность. Скульптура Древнего Рима.

Несмотря на то что римская скульптура формировалась, благодаря греческим идеалам и канонам, огромное влиянием оказали и этрусские традиции. Римляне взяли у греков мастерство, направив его на решение своих практических задач, а от этрусков сохранили культ почитания предков.

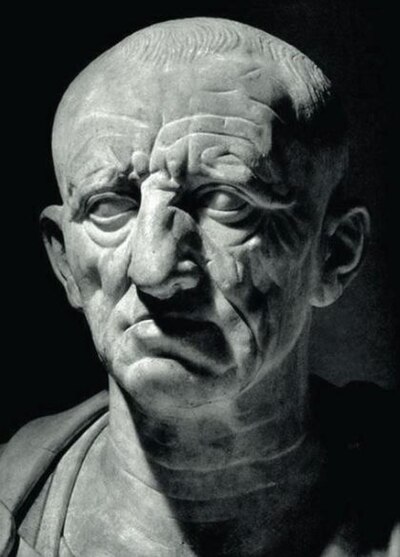

Пока греческие скульпторы изображали не конкретного человека, а идеализированную фигуру и не уделяли индивидуального внимания к эмоциям, в Риме был мощный культ предков. В атриуме дома хранили восковые маски умерших родственников, которые снимали непосредственно с их лиц. Это породило множество скульптурных портретов, которые отличались гиперреалистичностью изображения со всеми морщинами, складками, несовершенствами.

Римский портрет фиксирует не сиюминутную эмоцию, а отражение эмоций на лице за всю жизнь. Характер, судьба, пережитые трудности — все это читается в чертах. Ярким примером является портрет римлянина с бюстами предков. Герой не показывает ярких и «простых» эмоции в греческом понимании, а олицетворяет гордость и уважение к своему роду.

Неизвестный автор / Тогатус Барберини / I в. до н. э.

Римляне достигли невероятных высот в изображении внутреннего состояния и мыслей. Взгляд римского портрета часто направлен внутрь себя. Это человек, погружённый в размышления, несущий груз власти или познавший жизненную драму.

Стоит также отметить историческую ценность римского искусства. Скульптура стала средством политической пропаганды и исторической хроники. Эмоции используются для повествования и подчеркивания величия Рима и императора.

Неизвестный автор / Август из Прима-Порта / I век

В отличие от греков, римляне не боялись показать настоящие эмоции, отражающие внутренний мир и влияние жизненных трудностей на героя, и все сопутствующие недостатки. Морщины, складки, усталость — это следы времени, повествующие о возможных подвигах и былом величии. Героями скульптур становятся не идеальные фигуры с атлетичным телосложением и мифологические сюжеты, а реальные личности и исторические события.

Средневековье

В средневековом искусстве эмоции претерпели огромные изменения и стали значительно отличаться от античных идеалов. Огромное влияние на искусство оказали такие исторические факторы, как падение Римской империи под натиском варваров и становление христианства. Вместе с христианством пришёл и культ аскетизма для которого чужды шедевры античности и считаются греховными. На смену возвышенным идеалистическим канонам приходят страдания, скорбь и главный принцип — не подражание природе, а выражение духовного порядка. Изображение эмоций подчинялось церковным канонам и часто было символичным, а не реалистичным, передаваясь через условные позы, жесты и мимику.

Главными жанрами стали иконопись, фрески и мозаики, которые были наполнены символизмом. Каждый жест, цвет, деталь одежды — это не описание реальности, а символ, требующий расшифровки. Эмоция не является индивидуальным переживанием — это атрибут святого или состояние души (скорбь о грехе, радость познания Бога). Монументальное искусство несло в каком-то смысле образовательную и просветительскую функцию, так как служило «библией для неграмотных». Его задача — не вызвать эмпатию к страданию человека, а показать догмат веры, торжество духа над плотью и порядок божественного мироздания.

Рассмотрим примеры часто встречающихся эмоций таких, как агония и ужас, страдание и скорбь, благоговение и материнская любовь.

Говоря о скульптуре в Средние века, стоит отметить что этот вид искусства не был приоритетным и востребованным. В отличие от античности, скульптуры чаще всего имели добавочную функцию, так как большинство являлись частью архитектурных сооружений, украшая капители, порталы и фасады зданий. Тем не менее были и самостоятельные произведения искусства.

Одной из таких является Рёттгенская Пьета. На примере этой скульптуры можно проследить все отличия от античных фигур. Композиция изображает Деву Марию, держащую мёртвое тело Иисуса. Лицо Марии искажено горем: брови сдвинуты, рот приоткрыт в истошном крике, а взгляд полон сожаления. Фигура Иисуса поражает своей ужасающей детализацией: истощённое тело, чудовищные шрамы и кровоточащие раны. Ни о какой красоте тут не может быть и речи. Этот образ вызывает лишь глубокое сопереживание и некий ужас от осознания бесчеловечности происходящего.

Неизвестный автор / Рёттген Пьета / 13-14 вв.

Одним из ярких примеров нарастающей эмоциональности в позднем Средневековье является фреска «Оплакивание Христа». Фигуры выражают глубокое горе через позы (склоненные головы, обнимающие жесты) и выражения лиц, отличные от более ранней стоической традиции.

Джотто ди Бондоне / Оплакивание Христа / 1306 г.

В средневековом искусстве изображение Девы Марии с младенцем Христом, стало центральным иконическим образом, представленным в различных стилях и формах. «Запертый сад» — один из самых известных примеров, где Мария помещена в сад, окружённый стеной, символизирующей её чистоту и непорочность. Лица всех персонажей практически идентичны, а силуэт Марии, проводящей время с юным Христом, является ярким примером материнской любви.

Неизвестный Верхнерейнский мастер / Запертый сад / ок. 1410–1420 гг.

В витражах и скульптурах готических соборов главными героями выступают святые и апостолы. Они изображаются с воздетыми руками, запрокинутыми головами или молитвенно сложенными ладонями, что передает их духовное рвение, восторг или молитвенное состояние.

Неизвестный автор /Богородица из красивого стекла / 1150 г.

Эпоха Возрождения

Эпоха Возрождения — это настоящая революция в репрезентации эмоций. На смену средневековому символизму, где эмоции были частью религиозной догмы, приходит интерес к внутреннему миру конкретного человека и обращение к античности.

Человек, его тело и душа становятся центром искусства. Эмоции теперь интересны сами по себе, а не только как аллегория. Художники и мыслители вернулись к идеям Аристотеля, Платона, но переосмыслили их. Если античный идеал — это гармония и сдержанность (этос над пафосом), то Ренессанс, особенно поздний, часто балансирует на грани, исследуя сильные страсти. Появляется интерес к индивидуальности, к личным переживаниям.

Эволюцию эмоций можно проследить от Раннего к Высокому и Позднему Возрождению.

Раннее Возрождение (XV век)

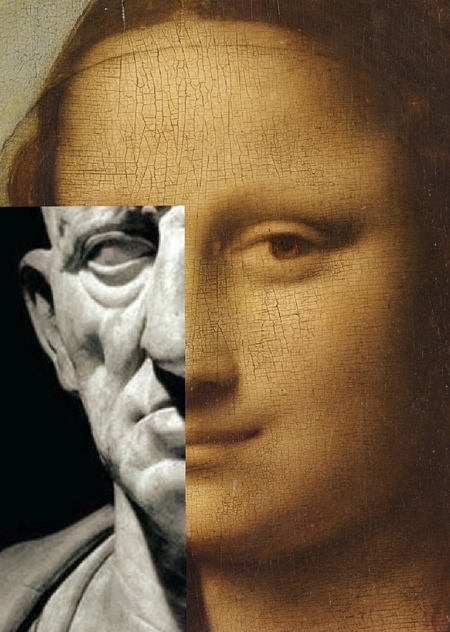

По сравнению со средневековой иконой, лица становятся более живыми и приобретают индивидуальные черты. Эмоции часто передаются сдержанно — через взгляд и легкую, едва уловимую улыбку, ухмылку. Техника сфумато, созданная Леонардо да Винчи, позволяет смягчить контуры, создавая небольшую дымку. Этот приём передаёт загадочную атмосферу, ощущение зыбкости, изменчивости внутреннего состояния и невысказанного чувства.

«Мона Лиза» бесспорно является ярчайшим примером искусства этой эпохи. Её улыбка — не символ, как в архаике, а сложнейший психологический феномен. Это смесь нежности, загадочности, легкой грусти и иронии. Сфумато создает ощущение, что ее эмоции меняются на глазах у зрителя.

Леонардо да Винчи / Мона Лиза / 1503-1519

Высокое Возрождение (конец XV — начало XVI вв.)

В этот период эмоции величественны и полны достоинства, даже в трагедии. Это наследие античного «этоса». Композиция как выразительное средство: расположение фигур математически выверено и усиливает драматургию.

«Пьета» Микеланджело в разы отличается от средневековой предшественницы. Горе Марии представлено не криком и слезами, а величавой, сдержанной скорбью. Ее эмоция — это бездонная глубина, а не сиюминутная вспышка. Фигура Христа же не ужасает бесчеловечной жестокостью, а наполняет искренним сочувствием и состраданием.

Микеланджело Буонаротти / Пьета / 1498–1501 гг.

Позднее Возрождение (XVI век)

Происходит нарастание драматизма: гармония сменяется внутренним напряжением, сложностью, иногда даже гротеском. Эмоции становятся более изломанными, сложными, интеллектуально насыщенными. Художники сознательно нарушают классические пропорции, чтобы усилить эмоциональное воздействие.

Так, Эль Греко в картине «Погребение графа Оргаса» благодаря многоплановой композиции и нарушением привычных канонов перспективы смог передать мистический восторг и экстаз. «Духовное горение» передано через вытянутые, словно пламя, фигуры, резкие контрасты света и цвета. Это уже шаг к Барокко.

Эль Греко / Погребение графа Оргаса / 1586–1588 гг.

В качестве главных принципов репрезентации эмоций в Возрождении можно выделить индивидуализацию, психологизм, динамику и поиск баланса между идеалом и реальностью.

Таким образом, Ренессанс не просто «вернул» эмоции в искусство, а открыл их многогранность и глубину, заложив основы современного понимания человеческой психологии.

Барокко

Если Возрождение искало гармонию и меру, то Барокко (XVII — нач. XVIII вв.) — это эпоха крайностей, напряжённости и театральной экспрессии. Репрезентация эмоций достигает своего апогея в драматизме, становясь главным инструментом воздействия на зрителя.

Мир барокко виделся полным конфликтов и противоречий: вера и разум, духовное и плотское, жизнь и смерть. Эмоции отражают этот внутренний и внешний разлад. На искусство барокко также повлияла идея неустойчивости: ничто не вечно и не прочно. Это рождает эмоции бренности, тревоги, мимолетного экстаза. Задача — не восхищать гармонией, как в Ренессансе, а потрясать, убеждать, вызывать сильный эмоциональный отклик (сострадание, мистический восторг, страх перед грехом).

Эмоции показываются не в момент сдержанного переживания, а в их кульминационной, наивысшей точке. Это не грусть, а экстатическая скорбь, не радость, а триумф или мистический восторг. Художники изображают самый напряженный момент действия, требующий от зрителя домысливания, что было до и что будет после. Пример: Караваджо, «Обращение Савла». Момент падения, ослепления, духовного переворота. Мы видим не сам процесс, а его пик — тело Салла еще не упало, но его мир уже рухнул, о чём говорят закрытые глаза и обращённые к небу руки.

Микеланджело Меризи де Караваджо / Обращение Савла / 1601 г.

Эмоции также передаются через беспокойные, вихревые композиции, сложные ракурсы, скрученные позы. Покой равнозначен смерти. В сюжете «Аполлон и Дафна» мы видим не статичную сцену, а момент трансформации. Ужас и отчаяние Дафны, страсть Аполлона и сам процесс превращения в лавр переданы с невероятной динамикой. Это мимолётная эмоция, застывшая в камне.

Джованни Лоренцо Бернини / Аполлон и Дафна / 1622–1625 гг.

Чтобы зритель поверил в сильную эмоцию, ее нужно показать правдоподобно. Барокко не боится показать физиологические следы эмоций: страдание, возраст, боль. Святые и мученики на полотнах Хосе (например «Святой Варфоломей») — это старые, изможденные люди с морщинистыми лицами, чьей застывшей эмоцией осталась стоическая вера, написанная на их теле.

Хосе де Рибера / Святой Варфоломей / 1630 г.

Не менее важной деталью является свет у художников барокко. Это не просто осветительный прием, а главный акцент эмоций. Он выхватывает из тьмы самое важное: выражение лица, жест, создает драматическое напряжение, тайну, тревогу.

В поздних работах Рембрандта, например «Возвращение блудного сына», свет становится почти одухотворенным. Он льется не из какого-либо внешнего источника, а изнутри самих фигур, олицетворяя прощение, любовь и милосердие. Эмоция здесь — не аффект, а глубочайшее, светящееся тёплое чувство.

Рембрандт Харменс ван Рейн / Возвращение блудного сына / ок. 1666–1669 гг.

Искусство барокко сделало эмоцию главным событием произведения. Оно не анализировало ее, как Возрождение, а передавало ее зрителю напрямую, используя весь арсенал средств: от театральных жестов до виртуозной игры света и тени. Это искусство не для спокойного созерцания, а для сильного, почти физического со-переживания.

Заключение

Эволюция художественного языка эмоций не была плавным движением к реализму, а представляла собой ряд стихийных смен парадигм, каждая из которых отражала глубинность ценностей своей эпохи.

Начиная с античной Греции, эмоция эволюционировала от условности через гармоничный и сдержанный идеал классики, подчиненный принципу Этоса, к драматическому и натуралистическому Пафосу эллинизма. Древние римляне же больше сосредоточились на индивидуализме, создав портрет, который фиксировал не сиюминутное чувство, а отпечаток всей прожитой жизни, характера и судьбы.

В Эпоху Средневековья произошёл значительный разрыв с античными канонами. Искусство подчинилось христианским убеждениям, превратив эмоцию в символ, лишенный индивидуальности. Агония и скорбь в скульптуре или благоговение в иконных ликах — это не личные переживания, а атрибуты святости, состояния души, олицетворяющие торжество духа над тленной плотью.

Возрождение же совершило революцию, вновь поместив в центр искусства человека-индивидуума. Эмоция стала объектом тонкого психологического анализа. Даже в трагических сюжетах страдание облагорожено и величаво, что свидетельствует о возвращении к идеалу гармонии, обогащенному открытием индивидуальности.

Апогея в драматизации эмоции искусство достигло в эпоху Барокко. Отбросив поиск баланса, барокко сделало эмоцию в ее кульминационной, крайней точке главным инструментом воздействия на зрителя. Экстатическая скорбь, мистический восторг, физиологически достоверная боль — все это передавалось через вихревые композиции, сложные ракурсы и мощь светотени. Эмоция стала не просто объектом созерцания, а переживанием, которое зритель проживал и физически, и эмоционально.

Таким образом, проделанный анализ показывает, что история изображения эмоций — это отражение человеческого самосознания. От коллективного идеала и вечного состояния в Античности, через отрицание телесного во имя духовного в Средневековье, к открытию сложной человеческой личности в Возрождение. В конце концов, к раскрытию ее внутренних конфликтов и бездонной глубины в Барокко. Каждая эпоха разрабатывала свой уникальный визуальный язык для репрезентации чувств, и именно смена этих языков позволяет нам сегодня говорить не просто о художественном мастерстве, но об искусстве, как напряженном диалоге эпох о том, что значит быть человеком.

Библиографические ссылки

Гейзер М. Л., Беленко Д. А. История становления эпох возрождения и барокко в искусстве // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2021. — № 4-2. — С. 99-102.

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон, Аристотель. — Молодая гвардия, 1993. — Т. 723.

Кедрова М. А. Чувства и чувствительность в средневековых итальянских видениях (на материале поэзии рубежа XIII–XIV вв.) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2024. — Т. 17. — № 6. — С. 2092-2097.

Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. — СПб. : Азбука-классика, 2009. — 480 с.

Петровская Н. И. Особенности искусства Средневековья (на примере анализа миниатюр, отражающих ветхозаветный сюжет о Юдифи) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2014. — № 5-2. — С. 223-229.