Репрезентация божественного: античность, средневековье, ренессанс

Структура:

— Концепция — Античность — Средневековье — Возрождение — Сравнение — Выводы

Концепция

Идея изображения божества пронизывает такие эпохи, как Античность, Средневековье и Возрождение. В эти времена люди чтили силы свыше и стремились приблизиться к созданному идеалу. Они представляли божество чем-то совершенным, что и пытались передать через искусство. Однако разные эпохи отличались своими идеологиями и культурой, что отражалось на репрезентации веры в произведениях искусства. Проследить эту эволюцию удобнее всего через скульптуру и живопись.

В Античности существовало множество богов, отвечавших за различные сферы жизни людей. Их изображали могущественными и бессмертными, но при этом очень человечными — они также были подвержены страстям и внешне походили на обычных людей. В мировоззрении греков присутствовала идея о том, что прекрасное тело является отражением прекрасной души, и наоборот. Эта же логика применялась к богам, с той лишь разницей, что их тела представляли собой идеал, словно собранный скульптором или художником из самых лучших и красивых черт.

Таким образом, в Античности могущество и совершенство божества передавались через физическую красоту.

В Средневековье с распространением христианства Бог стал пониматься как единственный и недостижимый. Он олицетворял святость и был творцом мира, в то время как человек считался греховным и подверженным страстям. Эта идея служила оправданием тому, что лик Бога нельзя изобразить. В такой парадигме художник уже не мог представлять Бога в человеческом облике, так как телесное считалось греховным и нечистым, а Бог — нет. Допускалось изображение святых и Сына Божьего, которые, будучи людьми, сумели приблизиться к святости и преодолеть свою греховную природу. В эту эпоху мастера искусства ушли от изображения человеческой телесности, ставя во главу угла духовную возвышенность и условность форм.

Искусство было направлено не на любование материальным, а на молитву и спасение души. Именно с этой целью святых изображали символично и условно. Даже пространство на картинах было организовано особым образом: используя обратную перспективу, художники добивались эффекта, при котором святые смотрели на зрителя. В эту эпоху искусство служило не для эстетического наслаждения, а для осознания человеком его греховной природы.

Наконец, эпоха Возрождения ознаменовалась ослаблением жестких догм религии и установлением баланса — святых вновь можно было изображать прекрасными, хотя и без излишнего обнажения.

Художники и скульпторы находили красоту в их сдержанности и страданиях, смешивая ее с горечью и сочувствием. Помимо этого, мастера вновь обратились к передаче красоты материального мира: они стали уделять внимание одеждам, реалистично выписывая складки тканей, стремясь к идеальной форме, но не забывая о духовном содержании.

Таким образом, святых вновь приблизили к людям, что смягчило страх перед Богом и строгость канонов. Кроме того, эта эпоха стала революцией не только в репрезентации веры, но и в искусстве в целом: выйдя из стагнации Средневековья, оно вдохнуло свежий воздух и продолжило прогрессировать как в техническом, так и в сюжетном отношении.

Античность

Античное искусство прежде всего строится на идеологии греков и их вере. Божеств они признавали могущественными, но при этом считали их очень человечными: они также подвержены страстям и их поведение мало чем отличается от людского. Отсюда идут корни изображения божеств и их формы на основе человеческого тела.

Прежде всего стоит обратится к тому, как греки изображали эти самые тела. Вначале своего пути они брали каноны у египтян, создавая крепкие и устойчивые, но совсем не пластичные и мягкие по форме статуи.

Однако с прогрессом они стали передавать форму человеческого тела более плавной и настоящей. Это способствовало тому, чтобы через позы и пластику тела показать душевные порывы. Они совершенно не трогали лицо, но внимательно изучали, как чувства влияют на тело, и показывали все через него.

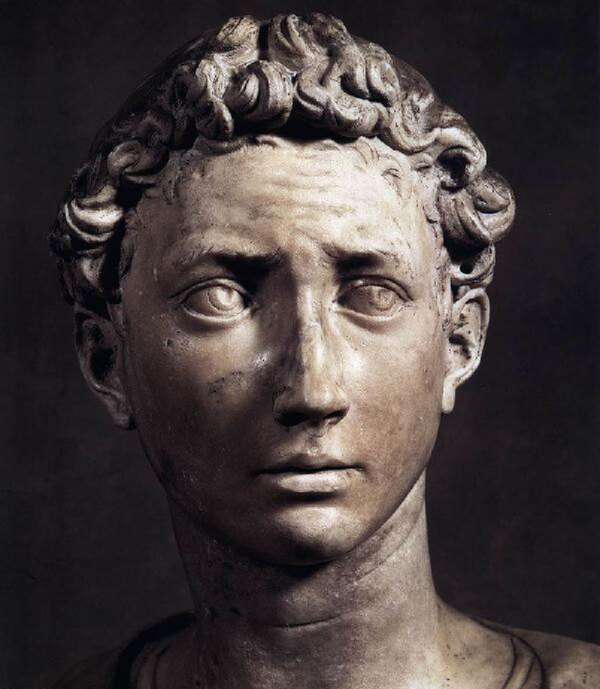

Мраморная статуя Афродиты, Рим 1-й или 2-й век н. э.

Тем не менее они лишали скульптуры совершенно каких-либо отличительных черт или изъянов. К слову, даже если обратится к одной из скульптур, «Бог с мыса Артемисон», то тут можно наглядно увидеть данную проблему. Изображен бог, но в нынешнее время идут споры, кто это конкретно: Посейдон или Зевс, так как нет главного атрибута, который бы все прояснил. Потому что Бог мог держать в руках как трезубец, так и молнию. А без этого совершенно не возможно понять, кого именно хотел изобразить автор.

«Посейдон с мыса Артемисион» или «Бог с мыса Артемисион». 460—450 гг. до н. э.

Тем самым видно, что скульпторы использовали сборные образы и пытались передавать их прекрасными и реалистичными, но не показывали каких-то отличительных черт.

Очень интересна скульптура богини Ники, подвязывающей сандалию. Это прежде всего очень человеческий жест, совсем не божественный. Можно представить, как ее обувь спала на мгновение и теперь она изгибается чтобы подправить. И при чем это движение все равно показано прекрасно, ее тело возможно увидеть даже через складки одеяния. Она предстает очень человечной в этот момент. Скульптор не задумывался будет ли это величественно или нет.

Это делает божество — а значит уже величественно.

Ника, подвязывающая сандалию, около 408 до н. э.

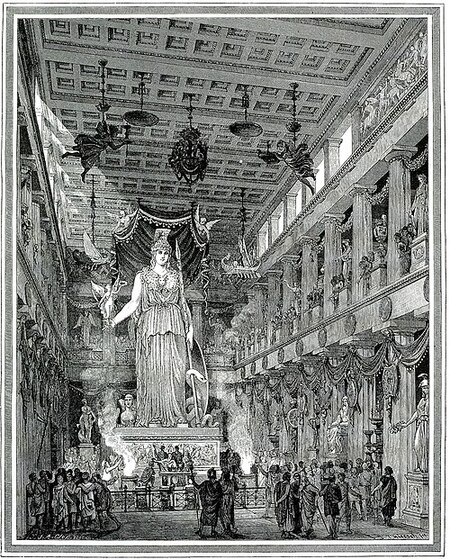

Но греки также умели представлять богов не только в обыденной жизни, но и такими какими они есть — могущественными и великими, как это делал Фидий.

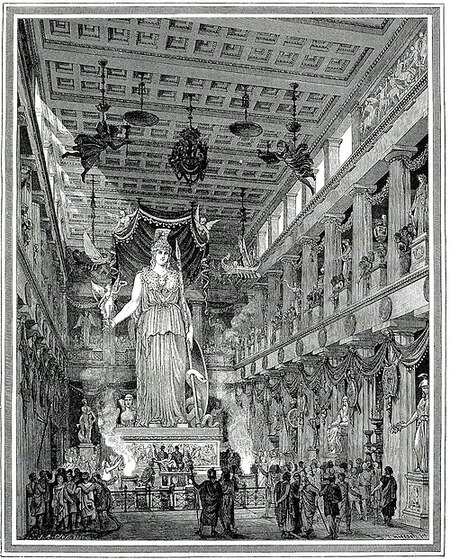

Статуя богини Афины была сделана красочно, благодаря разнообразию материалов: «ее деревянный каркас был облицован драгоценными материалами: доспехи и украшения были выполнены из золота, а открытые части тела из слоновой кости.» [2]

Эта скульптура покорила людей своей очаровательностью, и никак не страхом или какой-то магической сущностью. Собственно это и послужило новым пониманием божественности у народа.

Афина Парфенос, около 447-432 до н. э.

Помимо этого, чтобы показать величие своих божеств, греки могли устанавливать их в храме перед бассейном с водой или полированными полами, откуда бы отражался свет и как бы подсвечивал само божество, создавая ощущение, что свет исходит от него. [1]

«Славу греческого искусства определила именно эта сбалансированность двух начал приверженности правилам и свободы действий в очерченных ими границах» [2]

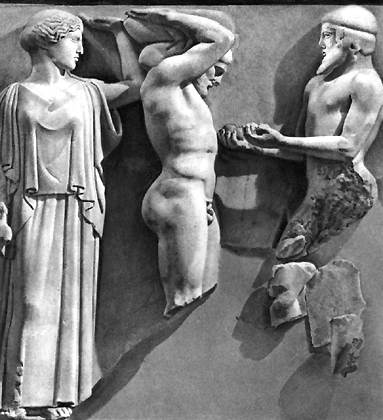

Потому что также можно обратить внимание на рельеф «Геракл, поддерживающий небо». В этом сюжете тоже присутствует Афина, но каких-то атрибутов ее величественности нет. Она показана очень просто, но тем не менее все равно также умело и прекрасно.

Средневековье

На смену античности пришли средние века, и знаменовало это дело приход христианской идеологии. Теперь Бог был един, а история человечества предрешена: был ясен какой конец ждет людей — страшный Суд, на котором будет принято решение кого отправить в рай, а кого в ад. Таким образом, у людей сложилось «отрезочное» мышление, и им приходилось только ждать той самой расправы, о которой пишется в Библии.

Помимо этого произошло четкое разделение между богом и человеком: первый свят и возвышен, второй грешен и порочен. Вследствие этого люди стыдились себя, своего тела и своих пороков. Это знаменовало новую тенденцию в искусстве и репрезентации божественного.

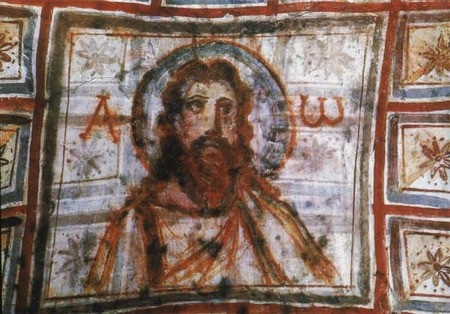

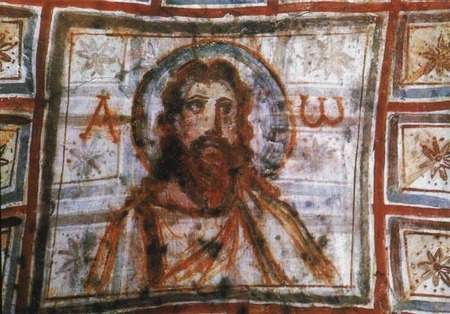

В ранних работах святые и люди нарисованы очень просто: буквально пару мазков художника, чтобы очертить их одежды и лица, и совершенно мало конкретных деталей, все делалось словно от пятна.

Катакомбы святой Присциллы, фрагменты, III–V века н. э

Также в этой идеологии считалось, что бога изобразить нельзя, ведь нельзя это сделать, подражая человеческой природе, так как она греховна. И для лучшей передачи идеи людям пришлось отойти от подражания себе и природе и прийти к условному и символичному изображению святых. Раз они святы, то уже не могут быть идентичны обычному человеку. Также главным в эту эпоху стало спасение души и возвышение ее к богу.

Любование искусством и наслаждение мирской жизнью ушло на второй план, а то и на последний.

Главным атрибутом средневековья стала простота: она позволяла лаконично «пересказать» библейские сюжеты с помощью изображений.

Ничего лишнего — только духовное просвещение.

Тем не менее, учение художников прошлого и их навыки хорошо сохранились и переработались живописцами в средние века под нужды христианского изображения. Позы были разнообразны, драпировка по прежнему присутствовала, как и светотень, хотя и в измененном виде. Вначале своего пути художники обращались к античности и опирались на них.

Так например на рельефе саркофага Юния Басса показаны моменты из Библии. Однако Иисус тут изображен совсем не таким, каким его принято показывать сейчас. Он предстает перед зрителем еще юношей, без бороды и длинных волос, его одеяния не имеют отличительных черт, и больше своим видом он напоминает древнегреческого философа. Только то, что он стоит как бы на небесном своде, которое поддерживает это божество, дает понять что перед нами сын Божий. Подобное раннее творчество совмещало остатки язычества вместе с новыми христианскими идеями, которые позже вытеснили первые напрочь.

Интересно, что его божественную сущность, до начало изображения нимбов у святых, показано через восседание на троне, как прежде греки любили изображать Зевса — главного из богов.

«Христос перед Пилатом», рельеф саркофага Юния Басса, IV в.

Однако, чем дальше уходили творцы от проработки деталей и сосредотачивались на главном — сюжете, тем больше они могли экспериментировать с цветами и материалами.

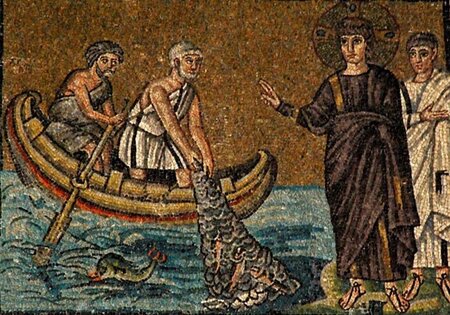

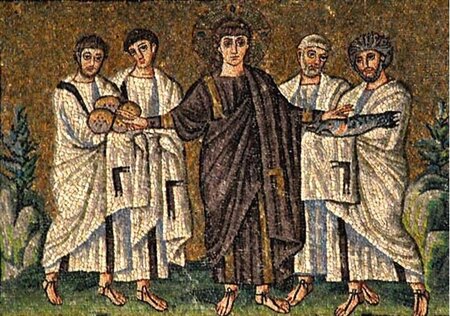

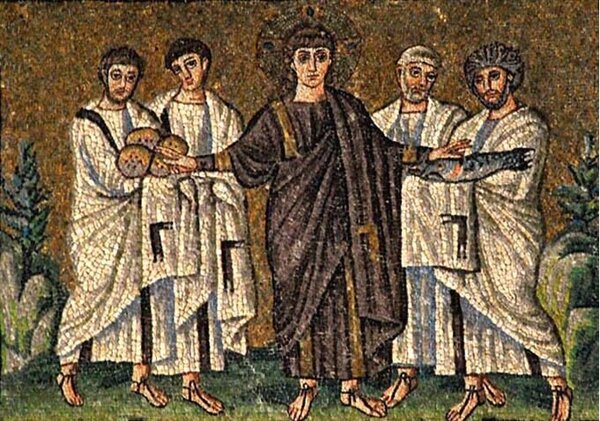

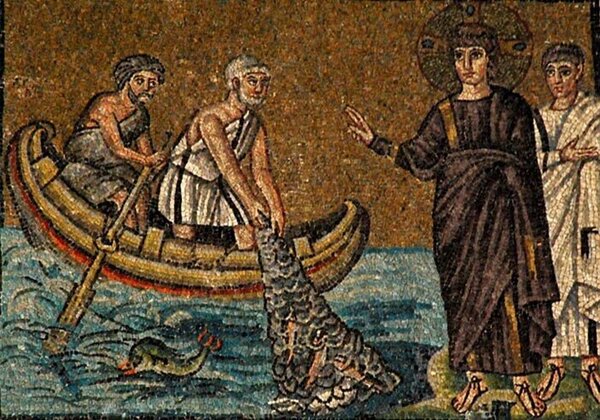

Творцы еще не вывели необходимых канонов для изображения Христа, и поэтому мы снова можем наблюдать его изображение в юности.

Касаемо композиции, то тут художник постарался избежать всех лишних деталей и показать только саму суть. Золотой фон заменяет небо и пейзажи и создает ощущение происходящего чуда. В сюжете «Чудесное умножение хлебов» упоминается, как Христос накормил огромную толпу, которая при этом совсем не изображена на фреске. Главное — что за чудо происходит.

«Чудесный улов», «Чудесное умножение хлебов. Христос благословил пять хлебов и две рыбы», Сант-Аполлинаре-Нуово, базилика в Равенне, конец V — начало VI веков

Вдобавок теперь одним из ключевых появившихся элементов является нимб.

Он является атрибутом святости и «призван изображать вечное блаженство» [3]. Характерно, что для святых и Богородицы это обычный нимб, тогда как у Бога, Христа или святого Духа нимб отмечен крестом — показатель божественной сущности.

Христос Пантократор, Сант-Аполлинаре-Нуово, базилика в Равенне, конец V — начало VI веков // Мозаика «Богоматерь на троне», Собор Святой Софии — Премудрости Божией, Константинополь, IX век

Золотой фон и золото — становятся одними из главных составляющих изображения святых.

«Благовещение», Симоне Мартини и Липпо Мемми, 1333 г.

Для показателя святости и рассказа истории используются и другие символы. Можно взять для примера картину с Богородицей и ангелом. Символ святого духа — устоявшееся изображение белого голубя. Лилия — символ непорочности девы Марии. Чтобы показать, что ангел явился с миром, он держит в руках оливковую ветвь.

Художники приучились к языку символов и теперь они были главными рассказчиками.

Фрагменты «Благовещение», Симоне Мартини и Липпо Мемми, 1333 г.

Однако стагнация и четкие рамки в искусстве в связи со строгостью изображения святых на протяжении нескольких веков накопило в душах художников жажду к развитию и поиску нового.

Джотто ди Бондоне — один из первых, кто вдохнул жизнь в изображение христианских сюжетов и само искусство. Рамки средневековья дали трещину.

Джотто удивил людей изображением одного из библейских сюжетов. Он словно задался вопросом, как бы выглядело оплакивание Христа в реальности, и постарался передать это в своей работе.

И правда удивительно, как показаны святые и ангелочки. Видно, как герои осознают огромную утрату, по-человечески. Ангелочки в небе взмахивают руками в порыве горя, кто-то закрывает глаза, кто-то отворачивается от столь страшной картины. Мария склонилась над своим сыном, и ее лицо передает скорбь, которую она испытывают.

Впервые показали святых не статуями и не спокойными. На картине Джотто они испытывают все человеческие эмоции в полной мере.

«Оплакивание Христа», Джотто ди Бондоне, около 1305

Теперь художники поставили перед собой другую цель: это уже был акцент не на святости рисуемого ими изображения, а на стремлении представить его в реальности и показать его людям.

«Их влекло к исследованию законов зрительного восприятия, к доскональному знанию человеческого тела, дабы сравняться в своих творениях с мастерами античности. И когда эти устремления возобладали, средневековое искусство иссякло.» [2]

Возрождение

Возрождение стало переосмыслением как искусства, так и веры. Люди вновь вернулись к изучению анатомии, модолеровки тела и светотени. Художникам захотелось нового и более живого.

Так, даже статуи стали оживать, что можно подтвердить, смотря на Святого Георгия. Он теперь не просто где-то и вне человеческой реальности. Нет, он рядом и устойчиво стоит, опираясь на свой щит. Теперь он выглядит не как святой, а как настоящий человек, со своими переживаниями, которые отображаются у него на лице.

«Святой Георгий „, Донателло, около 1415–1416 гг.

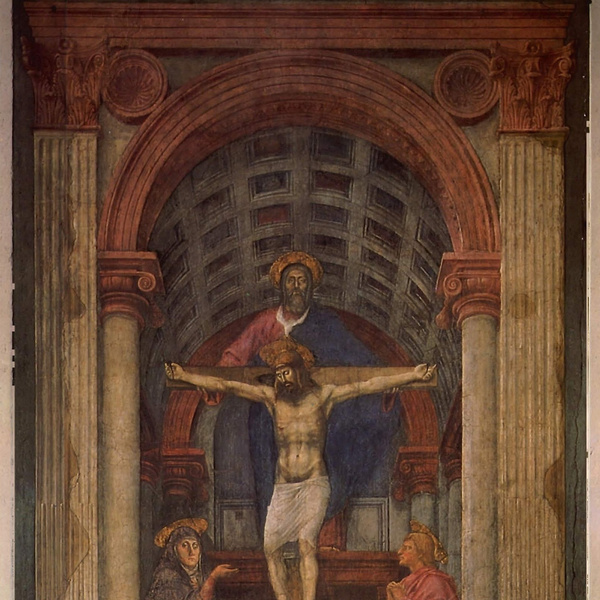

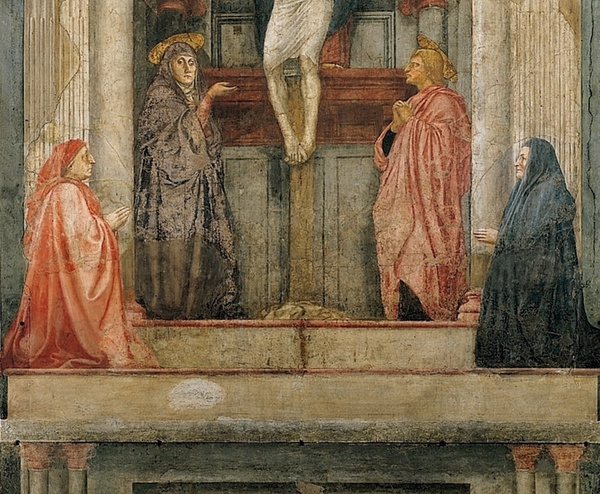

Художники стали открывать для себя перспективу и практиковались в ее рисовании по прежнему в библейских сюжетах. Так, в работе Мазаччо можно заметить как прорисовывается понемногу пространство. Оно еще поломано и перспектива трудно применима к людям, которые там находятся, но первые зачатки появились.

Иисус все больше напоминает человека. Ранее его тело не было особо прорисованным или только отчасти. Теперь же художник выделил тенями ребра, живот, исхудалые мышцы на руках. И это больше не условности, а уже попытка передать реальность фигуры.

Фрагменты, «Троица», Мазаччо, 1425–1426 гг.

По прежнему присутствует символ святого духа — голубь. И помимо этого можно наблюдать изображение уже Бога.

Интересна та деталь, что даже нимбы обрели «физическую форму». Они показаны не как свет или исключительно ровный круг, который идет от головы. Они словно приросли к голове, и мы их видим в том положении, в котором святой повернул голову.

Даже свет стал осязаем.

Фрагменты, «Троица», Мазаччо, 1425–1426 гг.

«По всеобщему признанию, наиболее смелые открытия, обозначившие перелом в художественном развитии, принадлежат живописцу Яну ван Эйку» [2]

Ян ван Эйк поступил очень интересным образом. Чтобы создать видимость реального изображения, он углубился в детали и старался прописать каждую мелочь.

Однако больше всего интересно то, как он изобразил Бога-Отца. Художник представил его в пышных папских облачениях и с соответствующими атрибутами. Тем самым он перенес Бога как бы в реальную действительность, которая зрителю ближе. И тогда не нужно что-то объяснять с помощью символов. Теперь они другие — одеяния папы римского проводят аналогию с могуществом Бога и с тем, что он близок публике того времени.

Интересные изменения коснулись и Девы Марии. На алтаре она представлена без платка, покрывающего голову, который означал ее непорочность. Хотя символ лилии остался. Цветок держит ангел, который изображен на благовещенье. И все равно художник сделал с Марией то же самое, что с отцом-богом, и перенес ее в нынешнюю реальность. Он наделил ее короной, показывая, что она царица небесная.

Гентский алтарь, Ян ван Эйк, 1432 г.

Художник не отошел до конца от средневековой символики, но начал внедрять новую и более понятную человеку нынешней эпохи

И еще не менее важная деталь, так это то, как изобразил нагое человеческое тело Ян ван Эйк. Можно увидеть на примере Адама и Евы, что хотя они и раздеты, но их тела не идеализированы, как могли бы сделать в античности. Они показаны реалистично, но отнюдь не восхваляются и не являются эталоном.

Это и является объединением античного и средневекового взгляда. Реалистичная передача и отсутствие идеализации.

Гентский алтарь (в открытом состоянии), Ян ван Эйк, 1432 г.

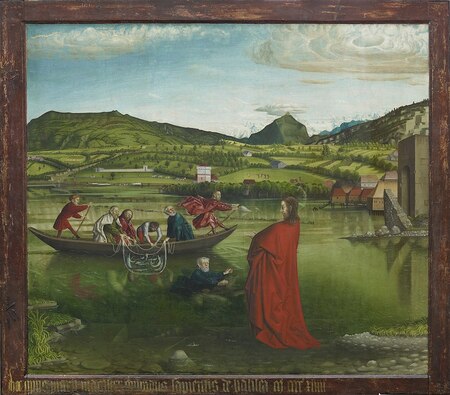

Не менее удивительной является работа Конарда Вица. Ему было мало того, чтобы показать обычное озеро, поэтому он решил идти дальше. Он изобразил самый что ни на есть настоящий пейзаж берегов Женевского озера, знакомый тогда горожанам. Вдобавок художник списал апостолов с обычных моряков! Это удивительно вдвойне, ведь будь на его месте средневековый творец, он ни за что бы не позволил себе такой вольности — изображать святых, как настоящих людей.

И по итогу Иисус теперь стоит не на береге воображаемого озера с золотым фоном, а на самом что ни на есть настоящем месте, существующим в реальности.

«Можно представить себе, какими чувствами были охвачены прихожане женевской церкви, когда впервые увидели новый алтарь, в котором Христос являлся на берегу их родного озера, посылая свою милость и утешение таким же рыбакам, как и они сами.» [2]

«Чудесный улов», Конрад Виц 1444 г.

Сравнение

Главным в репрезентации божественного искусства является попытка показать божественный свет, используя определенные материалы или поверхности.

Таким образом, в античности в храмах свет отражался и рассеивался по всей поверхности, и в том числе освещая статую бога или богини. В Средневековье для подобных целей использовались витражи, мозаики и золото, которые создавали одухотворенную среду и чувство приближенности к небу.

Также интересно наблюдать, как изменялось видение сюжетов со временем.

Можно проследить, как на мозаике убрали множество деталей, стремясь передать саму суть. Фон как обычно заменен на золотой покрас.

В то время как в эпоху ренессанса перед нами открывается прелестнейший пейзаж со всевозможными деталями, в том числе отражением рыбаков и предметов в воде. Также поменялось изображение Иисуса Христа. Вначале его показывали молодым, в фиолетовых одеяниях, которые считались величественными и были одними из самых дорогих, за счет труднодобываемого пигмента. На работе же Корада Вица сын Божий облачен в папские одеяния, которые также символизируют власть и верховность.

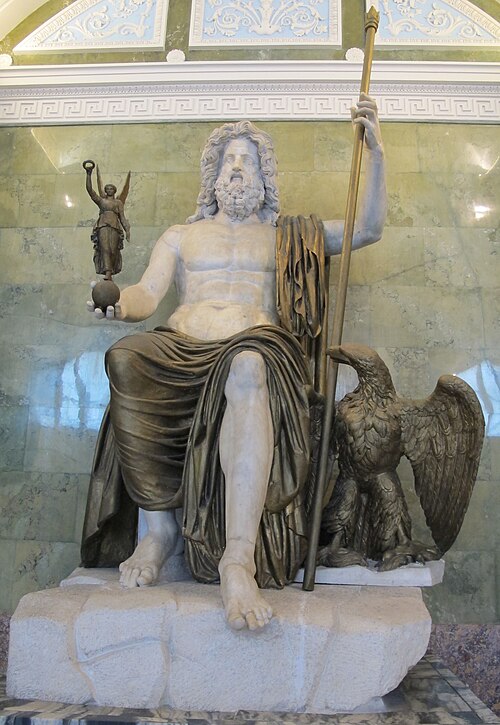

Не менее любопытно наблюдать, как прослеживалась тенденция изображения Бога, восседающим на троне.

В эпоху античности это был Юпитер или же Зевс, который в своих руках держит скипетр и статую Ники — богини победы. В средние века молодой Иисус также восседал на троне, и с помощью языческих символов показана его власть, а в руках он держит свиток. И наконец в эпоху ренессанса снова можно наблюдать изображение Бога-отца, у которого атрибуты папы Римского, означающие власть.

Римская статуя Юпитера, считающаяся наиболее приближённой к греческому оригиналу. Эрмитаж, Санкт-Петербург // Ян ван Эйк, Гентский алтарь, 1432

Можно также проследить эту тенденцию и в изображениях на мозаики в средневековье.

Дополнительной чертой, указывающей на божественную суть, является присутствие везде золота, как материала, так и краски.

Выводы

Искусство и виденье бога менялось вместе с культурой людей. Что-то всегда подталкивало другое к развитию. Каждая работа определенной эпохи отражает кругозор людей и их мышление.

Хоть и можно сказать, что тенденция изображения Бога в искусстве повторялась, нельзя утверждать что она не развивалось. Это происходило по спирали, когда уроки и учения старых мастеров накладывались на новые идеи, которых требовало время.

Время античности требовало красоту тела и анатомии, средневековье — красоту души, а ренессанс — объединение духовности и материального мира.

Искусство, признанное ранее быть посредником в отношениях между Богом и человеком, в конечном счете одухотворило людей и заземлило святых.

Nature, Culture and the Body in Classical Greek Religious Art Jeremy Tanner. World Archaeology, Vol. 33, No. 2, Archaeology and Aesthetics (Oct., 2001), pp. 257-276 (20 pages) (Дата обращения: 18.11.2025)

Эрнст Гомбрих. История искусства. — М.: Искусство-XXI век, 2013. — 688 с, ил. (Дата обращения: 19.11.2025)

Эмиль Маль, Религиозное искусство XIII века во Франции. — М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008. — 552 с (Дата обращения: 18.11.2025)

Ирина Языкова. Церковная живопись [Электронный ресурс] Arzamas. URL: https://arzamas.academy/materials/1274 (Дата обращения: 19.11.2025)

https://libq.ru/wp_content/uploads/2018/05/Christ_washing_the_Apostles_feet_-_Otto_III_Gospels.png (Омовение ног, около 1000, Миниатюра из Евангелия Оттона III, Мюнхен, Баварская государственная библиотека)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/%CE%A4%CE%BF_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1_-Falke_Jacob_Von-1887.jpg/500px-%CE%A4%CE%BF%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1_-Falke_Jacob_Von-_1887.jpg (Фидий, Афина Парфенос. 447−438 гг. до н. э.)

https://megabook.ru/stream/mediapreview?Key=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8 (Метопа храма Зевса в Олимпии. Геракл, Атлант и Афина. Около 460 года до н. э.)