Река времени: вода как хронотоп в азиатском кинематографе

Кинематограф — это искусство, которое говорит с нами на языке образов. И чтобы выразить самое сокровенное, режиссеры часто обращаются не к словам, а к мощным визуальным символам, укорененным в национальной культуре. В азиатском кино таким универсальным и в то же время глубоко специфическим символом является вода.

В культурах Восточной Азии, пронизанных даосизмом, буддизмом и синтоизмом, вода никогда не была просто частью пейзажа. Она скорее живая философская категория, выражающая саму текучесть бытия и мимолетность каждого мгновения.

«Вода, будучи источником жизни, обладает парадоксальными свойствами: она возникает из земли без видимого внешнего побуждения, самостоятельно движется, обретает идеально ровную поверхность в состоянии покоя, принимает форму любого сосуда и проникает в мельчайшие щели. Ее податливость сочетается с способностью разрушать самый твердый камень, а способность превращаться в твердый лед и рассеиваться паром демонстрирует изменчивость…» [1, с. 4] — именно эти наблюдаемые в природе качества воды, по мнению исследовательницы китайской культуры Сары Аллан, стали прообразом ключевых философских концепций Азии.

Весна, лето, осень, зима… и снова весна, 2003. Ким Ки Дук

Символическая ёмкость воды в восточной культуре позволяет рассматривать ее как один из важнейших элементов поэтики и кинематографа, в котором она может становиться ключом к пониманию работ многих азиатских режиссеров. Это обуславливает актуальность анализа данного мотива в качестве структурной основы повествования, а не просто декоративного элемента.

Теоретической опорой для такого подхода служит, в частности, сборник «Chinese Films in Focus: 25 New Takes», где отмечается, что визуальные коды китайского кинематографа наследуют принципы традиционной натурфилософии, отводящей стихиям фундаментальную роль. [3]

В рамках данного исследования предлагается рассмотреть воду через призму концепции хронотопа, разработанной Михаилом Бахтиным. Он определял хронотоп как «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [2, с. 234]. Перенося это понятие в область кинематографа, можно сформулировать гипотезу исследования: вода, являясь очевидно значимым мотивом в азиатской культуре, в работах режиссеров становится тем самым организующим пространственно-временным континуумом, который не просто сопровождает действие, но и формирует его ритм, структуру и смысловое наполнение.

Для анализа выбраны шесть фильмов, представляющих разные национальные кинематографии и исторические периоды: «Расёмон» Акиры Куросавы (1950), «Песнь дороги» Сатьяджита Рая (1955), «Река» Цай Минлян (1997), «История, написанная водой» Ёдзи Ёсиды (2002), «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» Ким Ки Дука (2003) и «Натюрмрт» Цзя Чжанкэ (2006).

Эти произведения позволяют проследить общие черты и эволюцию образа воды на протяжении более чем полувека.

Рубрикатор

Концепция Глава 1. Обрамление и арена событий Глава 2. Отражение внутреннего Глава 3. Память и время Глава 4. Связующее вселенной Заключение Источники

Глава 1. Обрамление и арена событий

Расёмон, 1950. Акира Куросава

Расёмон, 1950. Акира Куросава

Классическое азиатское кино зачастую наделяет природу функцией активного творца драматургии. Вода становится фундаментальной силой, которая не только окружает героев, но и формирует пространственно-временные координаты их существования, предопределяя ход событий. В «Расёмоне» Акиры Куросавы и «Песне дороги» Сатьяджита Рая вода выступает как визуальное воплощение судьбы — то фатальной и неумолимой, то циклической и принимающей. Эта глава прослеживает, как водная стихия архитектурно выстраивает кадр и нарратив, превращаясь в арену для человеческих драм.

Расёмон, 1950. Акира Куросава

У Куросавы вода выполняет функцию абсолютного хронотопа, формируя замкнутое пространство суда и одновременно являясь ареной, на которой сталкиваются противоречивые версии правды.

С самого начала фильм погружает зрителя в пространство, архитектуру которого определяет проливной дождь. Ворота Расёмон становятся сценой, где разворачивается суд над человеческой природой, а непрекращающийся ливень выполняет роль режиссёра этого действа. Он не просто создаёт атмосферу — он физически ограничивает пространство, заставляя персонажей существовать в замкнутом мирке, где невозможно избежать суда над собственной совестью.

Песнь дороги, 1955. Сатьяджит Рай

Здесь Апу и Дурга, заворожённые, крадутся за продавцом сладостей по узкой тропе вдоль водоёма. Их фигуры тайно отражаются в неподвижной глади воды, создавая двойников, которые выдают их присутствие с потрясающей наглядностью. Вода здесь становится метафорой неумолимой объективной реальности и всевидящего ока природы — она безжалостно «обличает» детскую тайну, демонстрируя, что в этом мире всё, даже самое сокрытое, будет разоблачено.

Песнь дороги, 1955. Сатьяджит Рай

Эта сцена является эмоциональным и философским пиком взаимодействия человека и стихии. Вода здесь окончательно теряет какую-либо событийную, драматическую функцию. Она не является ни вестником, ни участником действия. Вместо этого она превращается в чистое созерцательное пространство, визуальную метафору самой скорби — бездонной, безмолвной и непреходящей. Статичная композиция, в которой маленькие фигуры родителей помещены перед спокойной водной поверхностью, передаёт их экзистенциальное одиночество и масштаб утраты. В то же время величавое спокойствие воды, передаёт вневременную природу жизни и смерти, предлагая не утешение, но примирение с необратимым законом бытия. Вода становится немым собеседником в горе, ареной не для действия, а для глубокой внутренней работы по принятию утраты.

Глава 2. Отражение внутреннего

Песнь дороги, 1955. Сатьяджит Рей

Вода меняется в фильме Рая вместе с событиями, которые происходят в сюжете, она то грязная лужа, в которую мать кидает свою дочь подозревая в воровстве, то трепещущая и дарующая жизнь всему вокруг, олицетворяя надежды на близкое хорошее после долгожданного письма от мужа, то бурная и предвещающая беду.

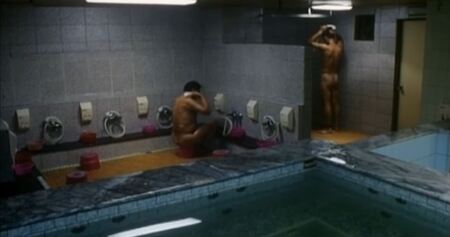

Река, 1977. Цай Минлян

В фильме Цай Минляна герои часто предстают в душе, что передаёт их желание «отмыться» от всей той грязи что с ними происходит, им хочется предстать в другом виде перед обществом, без всего груза грязи и проблем что с ними происходят. А порой, это возможность скрыть слёзы отчаяния.

Река, 1977. Цай Минлян

Вода не только символ очищения в этом фильме, но и неумолимый рок, который настигает героев всё снова и снова, не давая им забыть о своих грехах.

Натюрморт, 2006. Цзя Чжанкэ

В сцене из фильма Цзя Чжанкэ река, вместе с её антропогенной частью, становятся прямой метафорой изменения отношений между героями.

Шэнь Хун, встретив долго разыскиваемого мужа, кружится с ним в медленном танец на фоне реки. Их хрупкое воссоединение визуально поддерживает плавное движение камеры и природный фон. Однако этот миг разрушается, когда траектория танца выводит пару точку, где фоном становится гигантская плотина. Монолит сооружения оказывается ровно между персонажами и в этот момент происходит объявление о разрыве отношений.

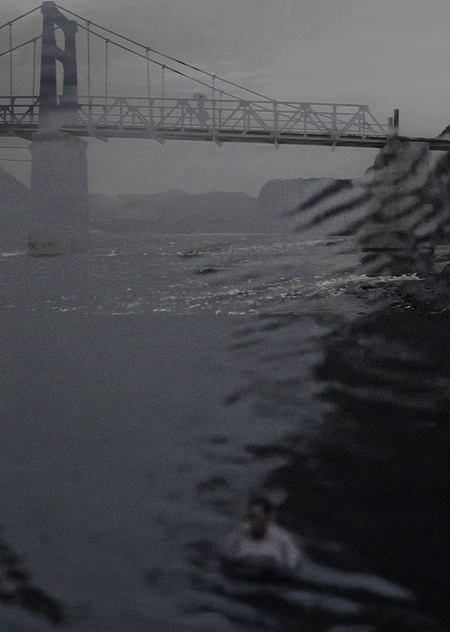

Весна, лето, осень, зима… и снова весна, 2003. Ким Ки Дук

Динамика взаимодействия героя с водной гладью в фильме «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» служит точным визуальным сейсмографом его душевного состояния. В начальных стадиях его пути, когда сознание монаха чисто, а практика сосредоточена, его гребля ритмична и бережна. Весло плавно входит в воду и выходит из нее, почти не нарушая зеркальной поверхности озера. Этот жест можно уподобить медитативному касанию — он не столько рассекает стихию, сколько гармонично с ней взаимодействует, следуя ее естественному течению.

Однако по мере взросления и погружения в пучину страстей меняется и механика его движения. В сценах, следующих за убийством, гребля превращается из ритуала в хаотичное, отчаянное биение. Герой уже не «гладит» водную гладь, а яростно атакует ее, с силой вгоняя весло и расплескивая воду во все стороны. Эти брызги становятся визуальной метафорой утраты внутреннего равновесия: как вода беспорядочно разлетается вокруг, так и его душевная стойкость, взращенная учителем, безвозвратно растрачивается.

Глава 3. Память и время

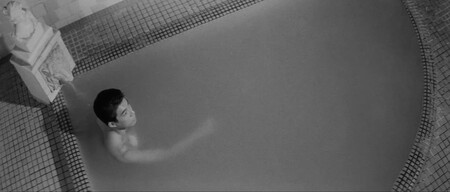

История, написанная водой, 1965. Ёсисигэ Ёсида

Ёсисигэ Ёсида проявляет хронотопическую природу воды, демонстрируя её в качестве портала, растворяющего границы между настоящим и прошлым.

Обыденное действие, которое как ритуал, выполняет каждый человек — умывание лица — становится для главного героя триггером, который запускает механизм памяти. Физический контакт с водой в настоящем мгновенно переносит его (и зрителя) в параллельное временное измерение, где он, будучи ребёнком, наблюдает за тем, как умывается его отец.

Вода здесь — не просто стихия, а визуальная метафора самой памяти: вместе с ней мы плавно перетекаем из одного временного пласта в другой, отражение, искривляясь под призмой брызг, символизирует субъективную природу воспоминаний.

Песнь дороги, 1955. Сатьяджит Рей

После смерти сестры, нашедшийся аксессуар становится для Апу мучительным напоминанием — не столько о самой утрате, сколько о вине и нищете. Да, можно с уверенностью сказать, что он желает не беспокоить и так убитую горем мать, но его решительный бросок в воду — это не только уничтожение тайны, а ритуальное упокоение.

В эпизоде с ожерельем вода материализует свою функцию хронотопа, становясь пространственно-временным вместилищем памяти, которое позволяет герою совершить акт символического прощания с прошлым.

Здесь водоём — хранитель и неостановимый, уносящий всё поток, которой символизирует время. Он принимает в себя застывший, болезненный фрагмент прошлого.

Глава 4. Связующее вселенной

Песнь дороги, 1955. Сатьяджит Рей

Особую поэтическую силу мотив воды приобретает в сцене, следующей за смертью тёти в фильме «Песнь дороги». Её пустой кувшин, скатывающийся по склону в грязную лужу, становится многослойным визуальным символом. Он одновременно знаменует собой и трагическую смерть — больше некому носить воду, и, будучи поглощённым землёй и влагой, этот же сосуд визуально воплощает идею круговорота жизни, где смерть является не конечной точкой, а возвращением в стихийное начало.

Вода дарует нам жизнь, поддерживает её и ей же мы отдаёмся обратно — это мысль особенно близка индийской культурной традиции, где реки, такие как Ганг, воспринимаются не только как источник жизни, но и как священный путь к её завершению, что находит выражение в ритуальной практике захоронения в водах.

Натюрморт, 2006. Цзя Чжанкэ

Вода в фильме Цзя Чжанкэ ведет себя как безмолвный, но принимающий судьбоносные решения спутник. Она всеобъемлюща, касается всех сфер жизни людей, выходя за рамки природного объекта и становясь инструментом социального и политического влияния.

Весна, лето, осень, зима… и снова весна, 2003. Ким Ки Дук

Озеро у Ким Ки Дука — это микрокосм, замкнутая экосистема, где все действия, подобно кругам на воде, имеют последствия и рано или поздно возвращаются к своему источнику. Вода здесь — это и закон кармы, и среда, в которой этот закон проявляется. Она связывает не только разные формы жизни (рыбу, лягушку, человека), но и разные временные пласты (детскую жестокость и взрослое искупление), демонстрируя неразрывное единство всего сущего в великом цикле бытия.

Весна, лето, осень, зима… и снова весна, 2003. Ким Ки Дук

Заключение

Таким образом, в результате данного визуального исследования можно утверждать, что вода в азиатском кинематографе реализует свою хронотопическую природу в трех основных измерениях: — как архитектор драматургического пространства; — как проводник субъективного времени (память, внутренние состояния); — как универсальный связующий принцип.

Проведенное визуальное исследование позволило выявить воду как фундаментальный хронотоп азиатского кинематографа, обладающий уникальной способностью организовывать не только пространство, но и само время повествования. На материале шести ключевых фильмов была прослежена эволюция этого мотива — от макрокосмической силы, обрамляющей человеческую драму, до интимного проводника в глубины памяти.

Источники

Allan S. The Way of Water and Sprouts of Virtue // State University of New York Press, 1997. 196 с.

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики М.: Художественная литература, 1975. 809 с.

Berry C. Chinese Films in Focus: 25 New Takes // British Film Institute, 2003. 224 с.

«Расёмон» (Акира Куросава, 1950, Япония)

«Песнь дороги» (Сатьяджит Рай, 1955, Индия)

«История, написанная водой» (Ёсисигэ Ёсида, 1965, Япония)

«Река»(Цай Минлян, 1997, Тайвань)

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (Ким Ки Дук, 2003, Корея)

«Натюрморт» (Цзя Чжанкэ, 2006, Китай)