Размытость тела в фотографии: традиция пикториализма и её актуализация в мо

Рубрикатор

Введение

Глава 1. Размытость как приём и метафора: эволюция и смысловые трансформации

Глава 2. Размытость в современной модной фотографии

Глава 3. Размытость и цифровая культура

Введение

Настоящее исследование посвящено феномену размытости тела как художественного приёма в фотографии и модной визуальности. Размытость рассматривается не только как технический эффект, но и как самостоятельный художественный язык, формирующий восприятие образа. Она создаёт ощущение эфемерности, сна и неустойчивой идентичности, противопоставляя себя ясному и «гладкому» изображению. Истоки этого приёма восходят к пикториализму конца XIX века, когда фотографы стремились придать снимкам живописность и эмоциональную глубину. В XX веке мягкий фокус и дымка стали частью модной фотографии, помогая создавать образы утопичности и мечтательности. Сегодня же размытость тела получила новую жизнь в цифровой культуре: фильтры Instagram и TikTok, эффекты motion blur и glow возвращают к этой эстетике, делая её доступной массовому зрителю.

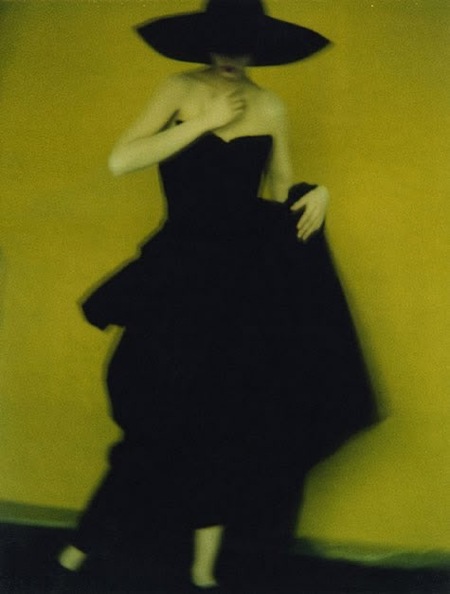

Бабочка, Кристиан Диор. Вечернее платье, весна-лето 1948 года. Сара Мун

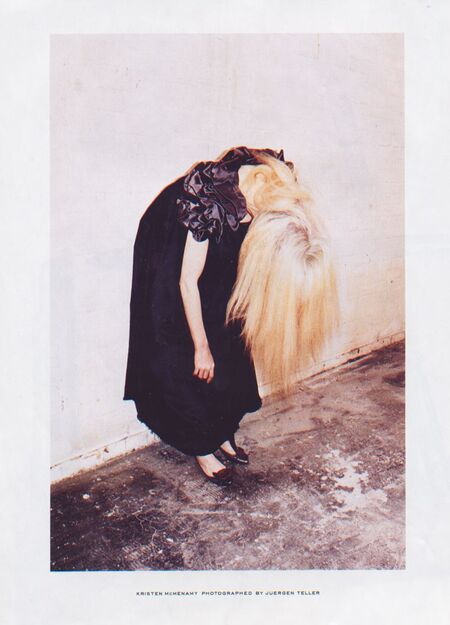

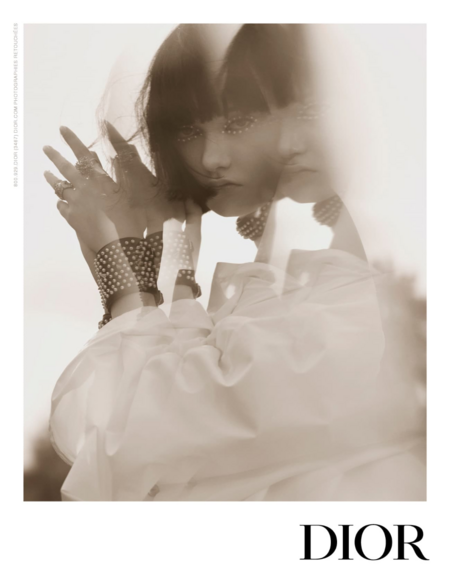

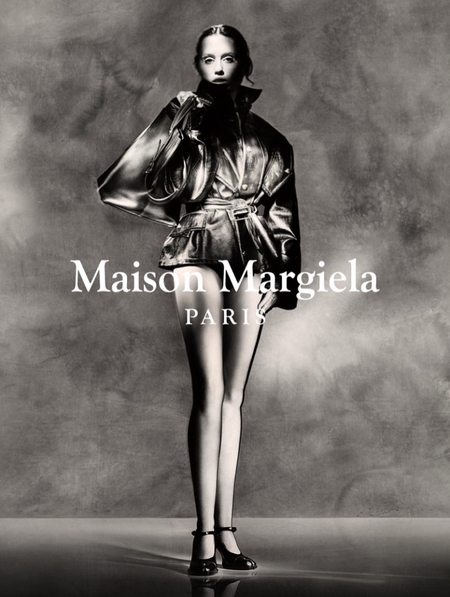

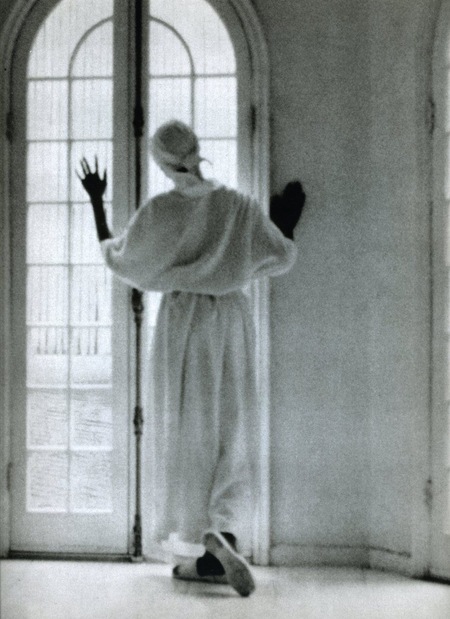

Современные фотографы и бренды активно используют размытость как визуальный код. Sarah Moon обращается к сновидческой атмосфере, Юрген Теллер — к неряшливой эстетике, которая критикует глянец, Harley Weir и Collier Schorr работают с телом как с хрупким и изменчивым объектом. Кампании Dior, Gucci, Maison Margiela демонстрируют, что приём размытости становится частью стратегий бренда: он помогает создать мифологию одежды и дистанцию от повседневности.

Dior Fall 2016, Photo by Steven Meisel

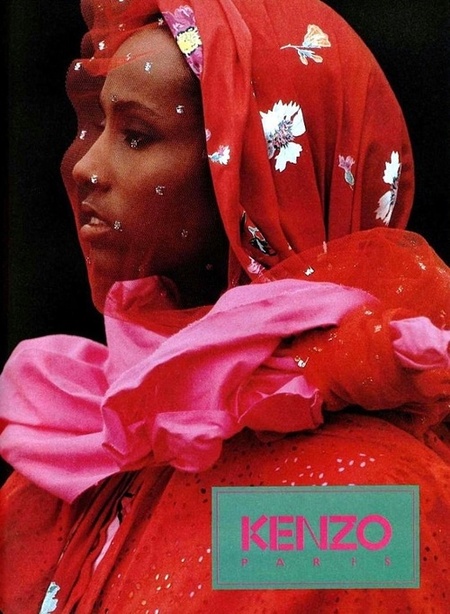

Kenzo S/S 1983. Photo by Hans Feurer.

Размытость тела сегодня важна и в контексте цифрового перенасыщения. В условиях гиперреалистичных изображений и фильтров, обещающих «совершенство», именно мягкий и неясный образ вызывает эмоциональный отклик и оставляет пространство для интерпретации. Этот приём работает как критическое высказывание против стандартизированных норм красоты и как способ предложить зрителю иной опыт восприятия.

Таким образом, размытость тела — это не только исторический феномен, но и актуальный визуальный язык, оказывающий влияние на фотографию, кино, рекламу и цифровой контент. Для дизайнера одежды исследование этой эстетики позволяет понять, как интегрировать эффект дымки и мягкости в айдентику бренда, фотосъёмки коллекций и коммуникацию с современной аудиторией.

Глава 1. Размытость как приём и метафора: эволюция и смысловые трансформации

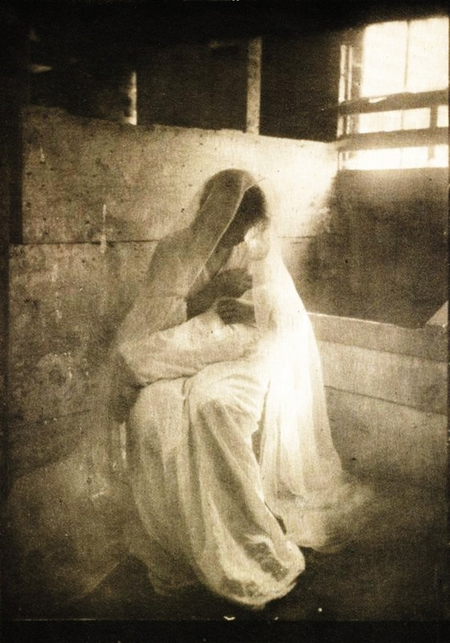

В эпоху, когда фотография зачастую воспринималась как механическое, репродуктивное устройство, пикториалисты стремились вернуть ей «душу». Они использовали размытость тела и контуров как средство приблизить фотографию к живописи, передать атмосферу, настроение, даже метафору.

Одним из характерных приёмов пикториалистов была мягкая фокусировка (soft focus). Часто перед объектив ставилась марля (scrim) или газовая ткань, чтобы слегка размыть линии, приглушить острые контуры.

Rodin Le Penseur 1902 Эдварда Стейхена

Группа Photo-Secession под руководством Альфреда Стиглица (начало XX века) развивала идею, что фотограф может управлять визуальным восприятием, и публиковала работы в журнале Camera Work.

Альфред Стиглиц. «Портрет Дороти Три». 1907 г.

Spring Showers, The Coach (ок. 1900–1902) Стиглица — в дождливую погоду контуры зданий и кареты размываются, фон и фигура словно плывут, границы стираются.

Альфред Стиглиц. Нью-Йорк. 1893 г.

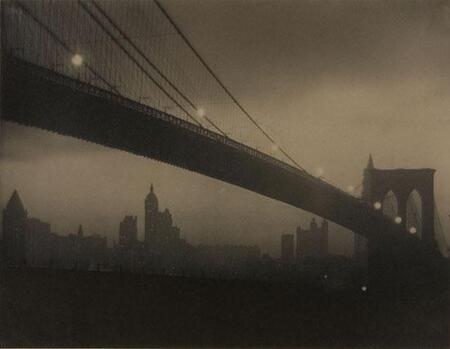

Другой пример: «Nocturne, 1912» Карла Страсса — почти образ «импрессионистской ночи», где тело или натюрморт становятся расплывчатыми пятнами света и тени, передают не форму, а ощущение.

Карл Страсс

Французский фотограф Constant Puyo (1857–1933) — один из основателей пикториализма, рассматривал фотографию как «живопись светом». Он применял технику gum bichromate (печать гуммиарабиком), позволяющую вручную размывать и осветлять изображение, добиваясь мягких переходов и акварельной фактуры. Для Пюйо размытость была не дефектом, а способом передать настроение и внутреннее состояние модели, превратив фотографию из документа в поэтический образ.

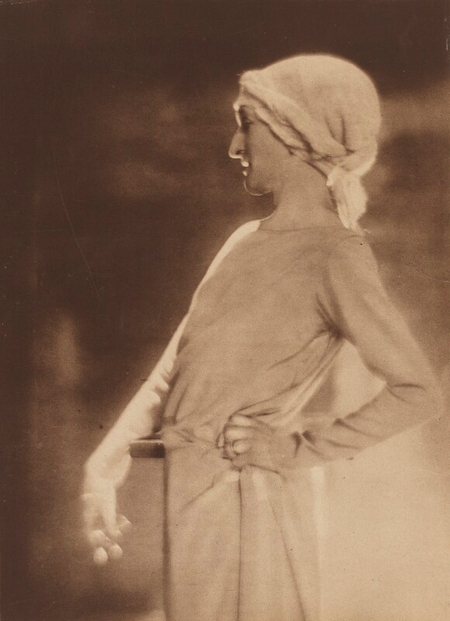

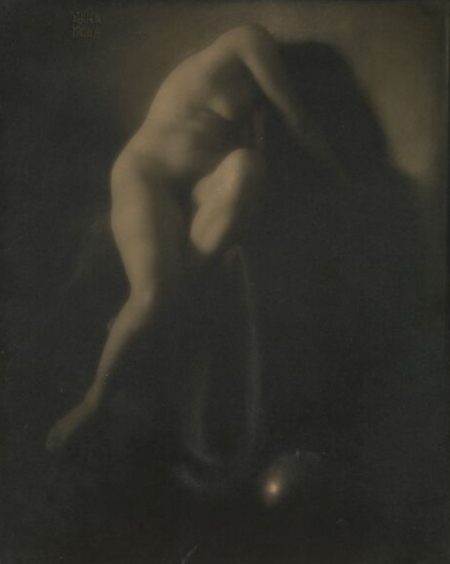

Эдварда Стайхена — один из эталонов пикториализма, где размытость превращается в поэтический жест. Женская фигура частично растворена в дымчатом свете: границы тела мягко переходят в фон, полутона преобладают, тени приглушены. Использование техники gum bichromate позволило автору буквально «рисовать светом», управляя плавностью переходов. В результате тело теряет материальность и становится образом — неуловимым, словно воспоминание, где реальность и видение сливаются в одном эмоциональном поле.

Во время перехода от пикториализма к модернизму фотография столкнулась с критикой своей «лишней романтичности». Новые течения, провозглашали культ резкости, точности и геометрии формы. Однако полное вытеснение мягкости не произошло: размытость трансформировалась, оставаясь способом выразить человеческое присутствие внутри технологического века.

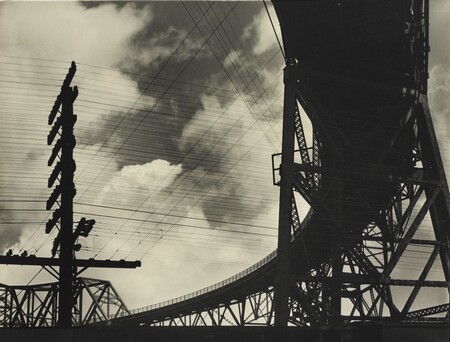

Американская фотограф Альма Лавенсон в работе Мосты и Воронки (1930) — The Art Institute of Chicago, accession 1980.659 — применяет легкий софт-фокус: дымчатость линий корабельных труб смягчает индустриальные формы. Хотя тело человека в кадре отсутствует, сама мягкость фактуры работает как метафора телесного взгляда, противопоставленного машинной четкости.

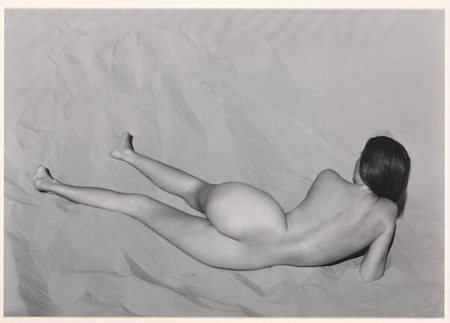

В жанре портрета мягкость продолжила жить у Edward Weston — например, в снимке Nude, 1936. В отличие от абсолютной резкости модернизма, Уэстон использует едва заметное расфокусирование краёв тела и игру света, чтобы подчеркнуть пластичность кожи, превращая тело в пейзаж формы. Здесь размытость выступает не как ошибка, а как дыхание материи, придающее живость без утраты структурности.

Параллельно в Японии Masataka Takayama (1906–1982) развивал эстетику «ves-tan» — приём, при котором оптические аберрации создавали мягкое сияние вокруг тела. Его портреты демонстрируют, как слабая нерезкость и дымчатость кожи подчёркивают интимность и внутреннюю сосредоточенность модели.

Таким образом, в 1920–1950-е годы размытость тела перестаёт быть «туманом мечты» пикториализма и становится структурным приёмом, который соединяет механическую чёткость модернизма с эмоциональностью живого образа. Мягкий свет, расфокусированные края, лёгкое движение камеры — всё это позволяет сохранить человеческое дыхание в эпоху оптики и машинной точности.

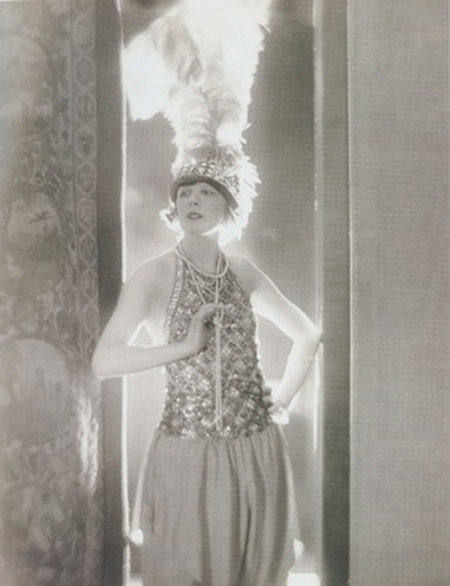

Мэрилин Миллер, актриса и танцовщица. Март 1921 года. Первый фотограф Vogue Адольфа де Мейера

Оттолайн Моррелл, аристократка и меценат. Первый фотограф Vogue Адольфа де Мейера

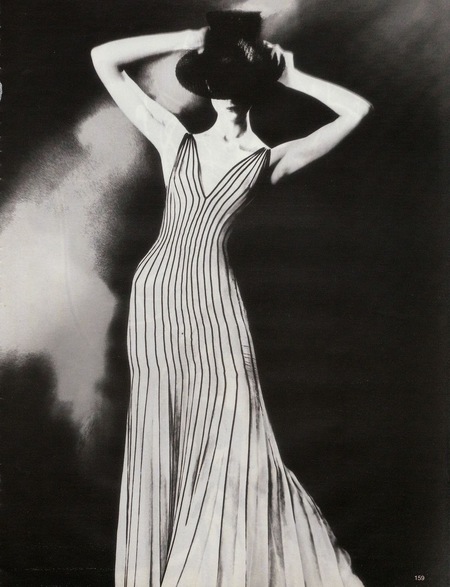

Когда фотография становится частью массовой культуры и рекламы, размытость тела переходит из сферы художественного эксперимента в визуальный язык моды. Теперь это не просто «мягкость ради красоты», а приём, который формирует атмосферу бренда и эмоциональную глубину образа.

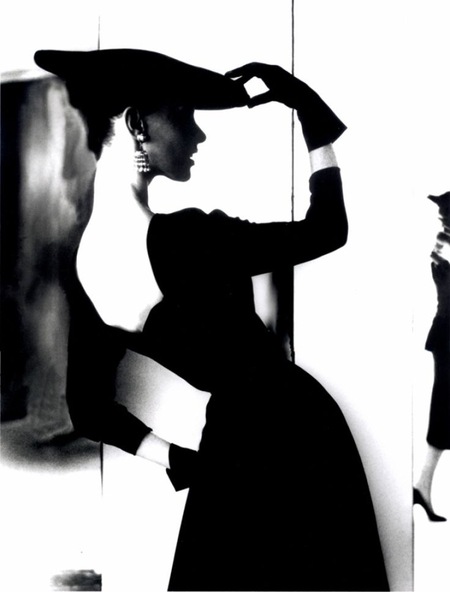

Фотограф Лилиан Басман, работавшая для Harper’s Bazaar, превратила моду середины XX века в пространство световой абстракции. На снимке Барбары Маллен в Dior фигура модели словно выходит из белизны — контуры тела и платья растворяются в дымке. Басман использует отбеливание и печать через ткань, частично стирая эмульсию и оставляя только игру света и жеста. Это не документ моды, а поэтический след движения, где тело теряет материальность и становится символом — воспоминанием, отражением внутреннего состояния. В этой работе пикториалистическая мягкость соединяется с эстетикой последовательного блеска, создавая новый визуальный язык — тонкий, женственный и нереальный.

Басман переносит приемы пикториализма в коммерческую съёмку, создавая «мягкую графику света». Это первая мода, где тело читается как силуэт воспоминания, а не объект желания.

Фотография Лилиан Бассман в 1950-х г.

Эвелин Трипп, фото Лилиан Бассман, Harper’s Bazaar, ноябрь 1952 гг.

Фотография Лилиан Бассман в 1950-х г.

Фотография Лилиан Бассман в 50-60-х гг.

Фотография Лилиан Бассман в 1950-х гг.

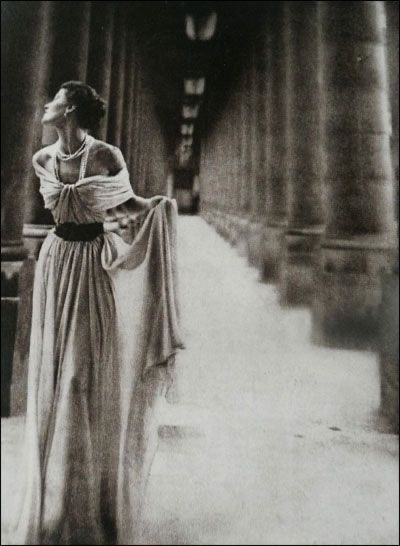

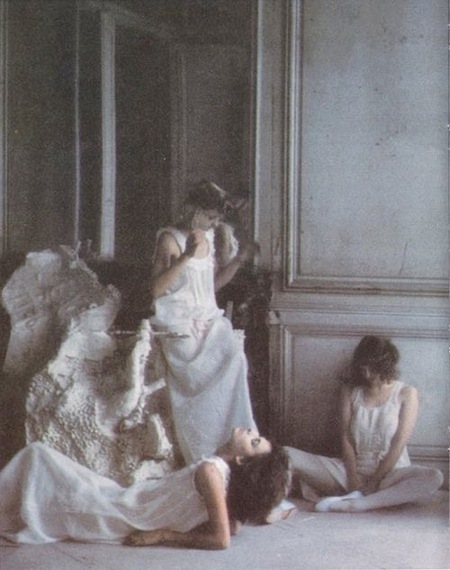

В серии Bath House Дебора Турбевиль создаёт новый тип модного образа — не героиню, а видение. Фигуры женщин растворяются в густой дымке и мягком свете, будто сняты через слой пара. Двойная экспозиция и зернистая фактура превращают тела в полупрозрачные силуэты: они не позируют, а существуют в пространстве воспоминания. Турбевиль сознательно разрушает идеал «глянцевой женщины» — вместо фетишизированного тела появляется эмоциональное состояние. В этой работе размытость становится метафорой памяти и внутренней тишины: мода не показывается, а вспоминается, как сон, где свет и пыль заменяют ясность и резкость.

Серия была снята по заказу Vogue Italia и опубликована в 1975 году. Турбевиль работала с командой моделей в старой заброшенной бане Петра I в Ленинграде. Это место само по себе стало метафорой — разрушенной красоты, женской уязвимости и памяти о бывшем великолепии.

Дебора Турбевиль для Vanity Fair 1984 г.

Дебора Турбевиль, итальянский Vogue

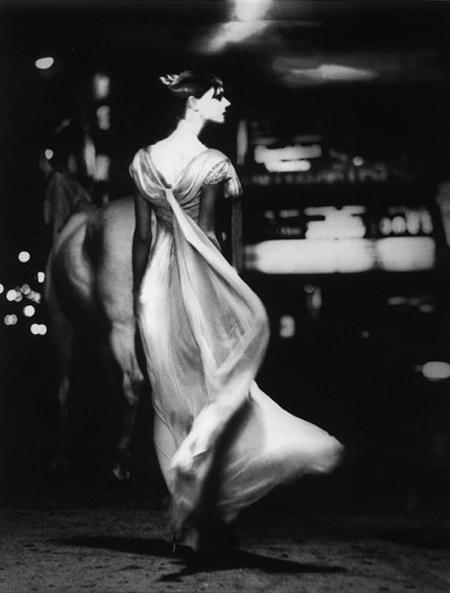

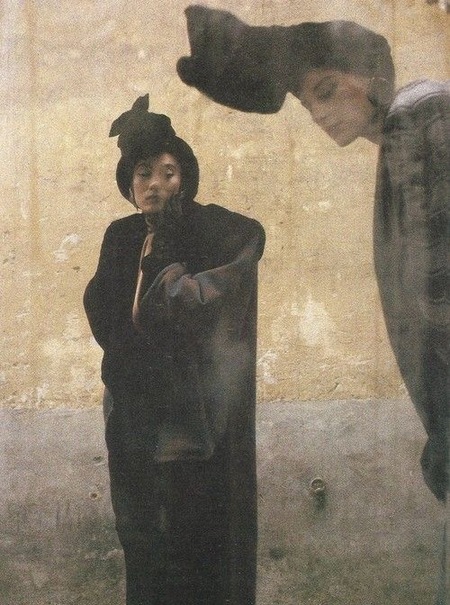

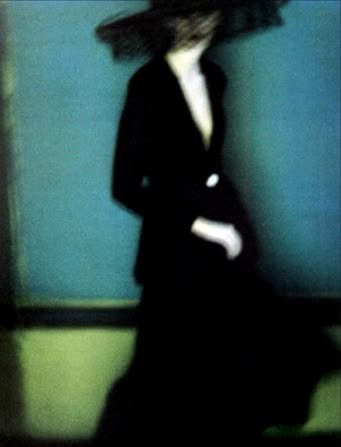

Во второй половине XX века Sarah Moon создаёт новый язык модной фотографии, в котором тело теряет материальность и становится образом внутреннего состояния. В её кадрах исчезает привычная резкость, а фокус смещается с одежды на ощущение света, ткани и памяти. Мягкость и размытость здесь не техническая ошибка, а способ передать хрупкость присутствия, соединяющую фигуру, движение и атмосферу в единый визуальный жест.

На её фотографиях женщины не позируют — они возникают и исчезают, будто проступают сквозь слой воздуха. В кадре, где фигура в чёрном платье и широкополой шляпе растворяется на фоне охристой стены, тело превращается в силуэт, сотканный из света и тени. Этот образ близок по духу к поэзии пикториалистов

Фотографии Мун существуют между модой и метафорой. В её кадрах ткань и свет живут одной ритмикой, а женственность становится пространством тишины, где фигура не представлена зрителю, а вспоминается. Так размытость превращается из технического приёма в философскую категорию — в поэзию света, где тело не видимо, а ощутимо.

Мун переосмысливает пикториализм как язык эмоциональной дистанции. Ее мода — не демонстрация вещей, а погружение в атмосферу; женственность подана как туманная поэма, а не визуальный факт.

С середины XX века размытость перестает быть случайностью и становится управляемым кодом. Она формирует эмоциональный имидж бренда, раскрывает хрупкость тела и создает атмосферу «воспоминаний о моде».