Плакатное искусство СССР: от агитации к эстетике

Рубрикатор

1. Концепция 2. Лозунг и рождение плаката первых лет революции 3. Конструкция и графический язык 1920-х 4. Герой и коллективный образ в реализме 5. Плакатная эстетика позднего СССР 6. Заключение

Концепция

Советский плакат- одно из самых выразительных направлений в истории отечественного искусства XX века, он соединил в себе идеологию и эстетику, объединив пропаганду, графику и живопись. С первых лет после революции плакат стал показывать себя не просто средством донесения информации, а самостоятельным визуальным языком новой эпохи, который говорил громко, чётко и уверенно, обращаясь ко всем и везде: на улицах, в транспорте, в фабричных клубах, в целом, где угодно и когда угодно. Плакат формировал пространство, в котором человек жил и мыслил- пространство лозунга, цвета и формы.

Плакат в СССР изначально задумывался как искусство убеждения, сила которого заключалась в лаконичности, ясности и точности образа. Художники стремились выразить идею не через сложную композицию, а через понятный символ, доступный каждому: цвет, форма, линия и шрифт становились равноправными элементами визуального высказывания. Здесь не было места случайным решениям, потому что каждая деталь подчинялась смыслу и ритму, а эмоция возникала из композиционной строгости.

Со временем плакат перестал быть только агитацией. Менялось общество, менялось искусство, и вместе с ними язык визуального выражения. В 1920-е он был динамичным, графически резким, близким к авангарду, в 1930–1950-е годы стал монументальным, торжественным, воплощающим образ героя и коллективной силы, в послевоенную эпоху в нём появилось больше тепла, цвета и человечности: художники обращались к темам семьи, труда, мира, к идее созидания и благодарности, а в 1970–1980-х плакат приобрёл метафоричность, авторскую интонацию, ироничность и внутреннюю свободу. Он всё чаще становился не инструментом, а высказыванием, где смысл передавался не только через текст, но и через эмоциональную связь. Советский плакат стал отражением своего времени. В нём видны не только идеалы и призывы, но и внутренние перемены общества, его настроение, развитие, стремления и сомнения. Через него можно прочитать историю страны не по датам, а по визуальным образам: по жестам, лицам, цветовым акцентам, он объединял искусство и документальность, утопию и реальность, становясь способом увидеть эпоху изнутри, все контрасты становились органичным и привычным дополнением друг друга.

В своём исследовании я рассматриваю плакатное искусство СССР, как путь от революционного призыва к эстетическому высказыванию. Путь, который показывает, как плакат, рожденный из идеологии, стал формой искусства, где важны не только слова, но и эмоция, ритм, визуальная логика и способность говорить со зрителем языком времени, чувств и эмпатии.

Лозунг и рождение плаката первых лет революции

Плакат первых лет советской власти стал голосом новой эпохи- энергичным, прямым и бескомпромиссным, он родился не в тишине мастерской, а на улице, в гуще событий, когда искусство перестало быть предметом созерцания и стало действием и голосом. Плакат должен был быть понятен каждому, независимо от образования и среды, его задачей было не объяснять, а убеждать

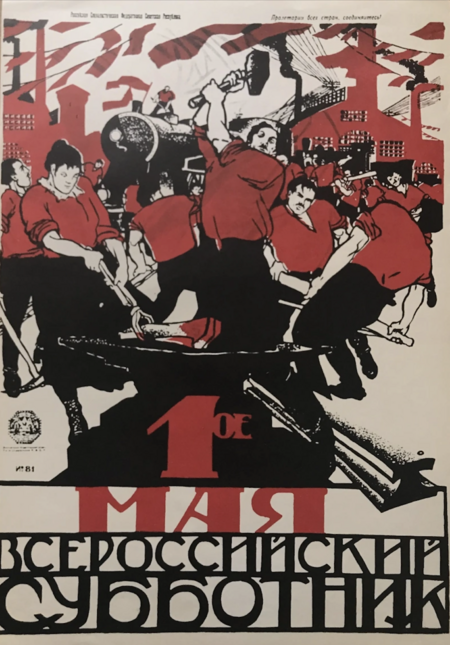

Дмитрий Моор, 1 мая — всероссийский субботник! (1920)/ Дмитрий Моор, Труд (1920)

Композиции строились на резких диагоналях, контрастах и простых символах: красный цвет обозначал движение и силу, чёрный- врага, белый- пространство для действия. Человек изображался не как индивидуум, а как часть общего порыва-рабочий, солдат, крестьянин становились единым образом новой эпохи.

Дмитрий Моор, Ты записался добровольцем? (1920)

Символом этого времени стал плакат Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?» (1920). Простая композиция- фигура в красной рубахе, направленный в зрителя палец, прямой взгляд, который превращается в сильнейший психологический приём. Моор создаёт новый тип визуального обращения, где зритель становится частью сюжета, а плакат перестаёт быть изображением и превращается в вопрос, на который невозможно не ответить.

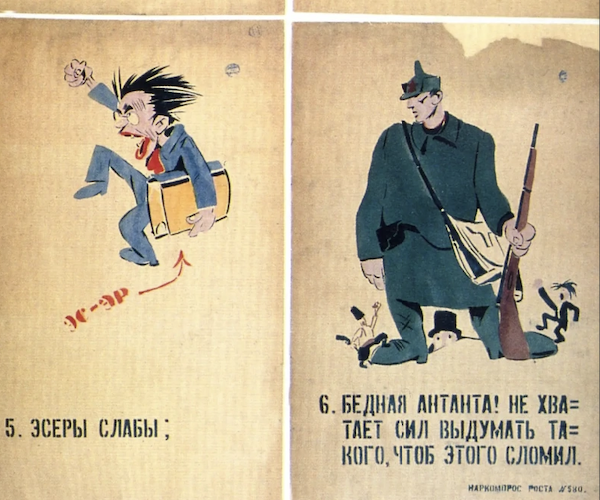

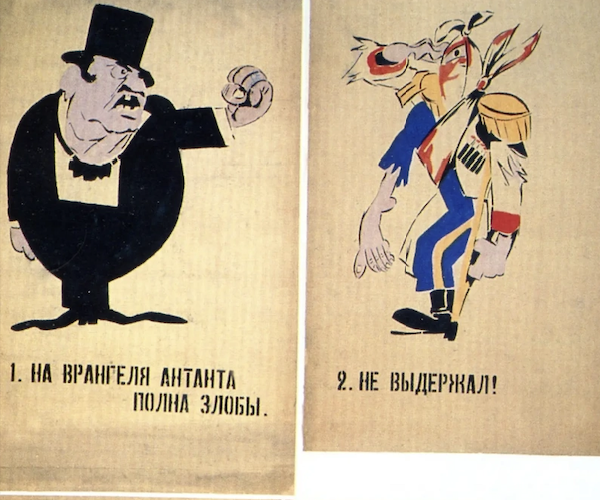

Михаил Михайлович Черемных, На Врангеля Антанта полна злобы… Окно РОСТА № 580 (1920)

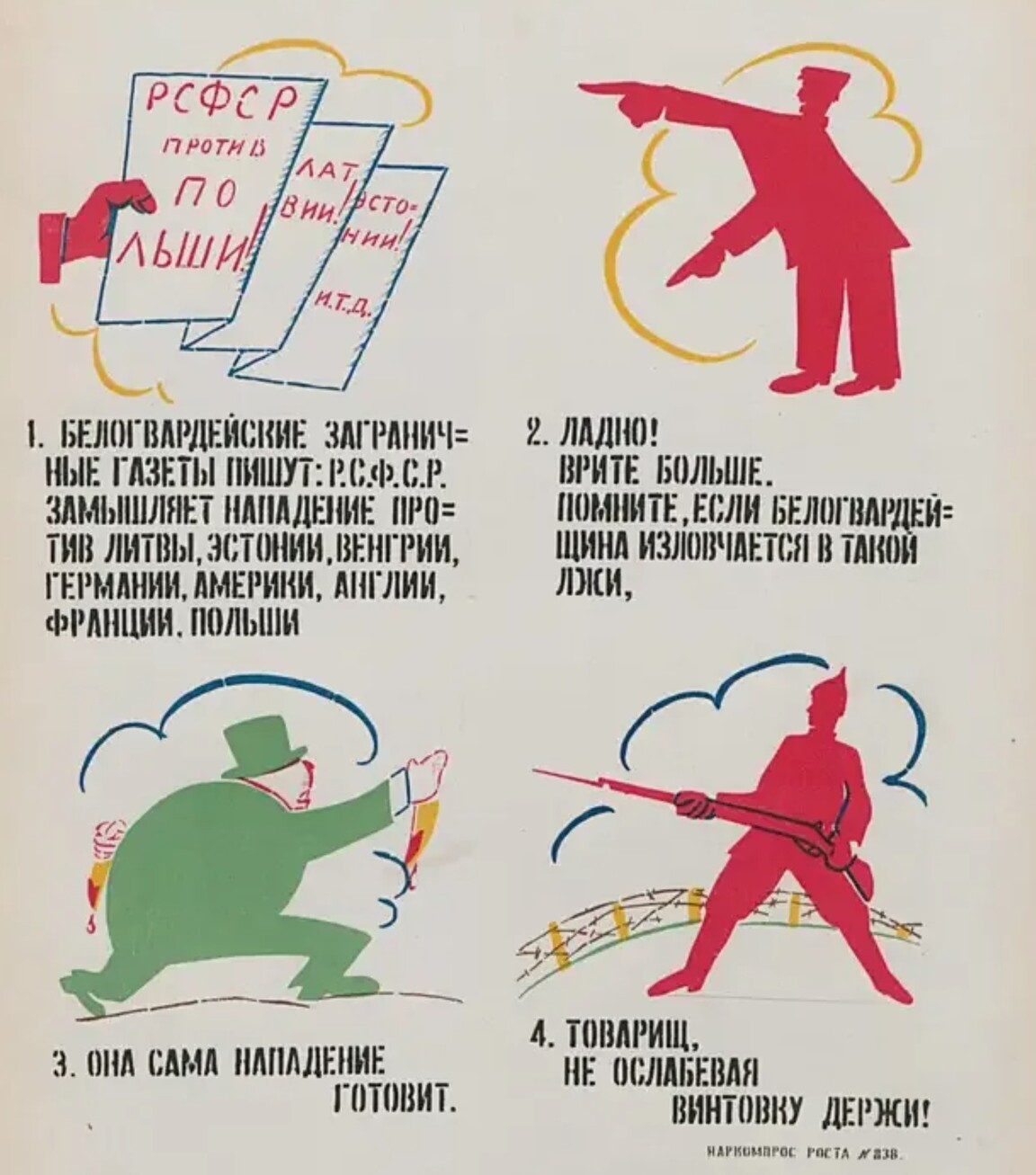

В. В. Маяковский, РОСТА № 730 (1921)

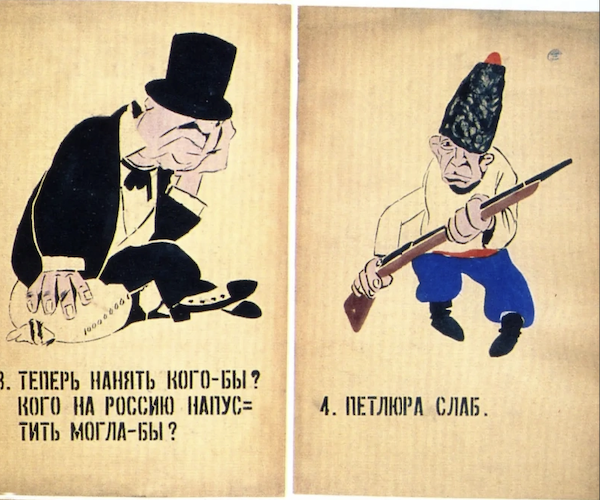

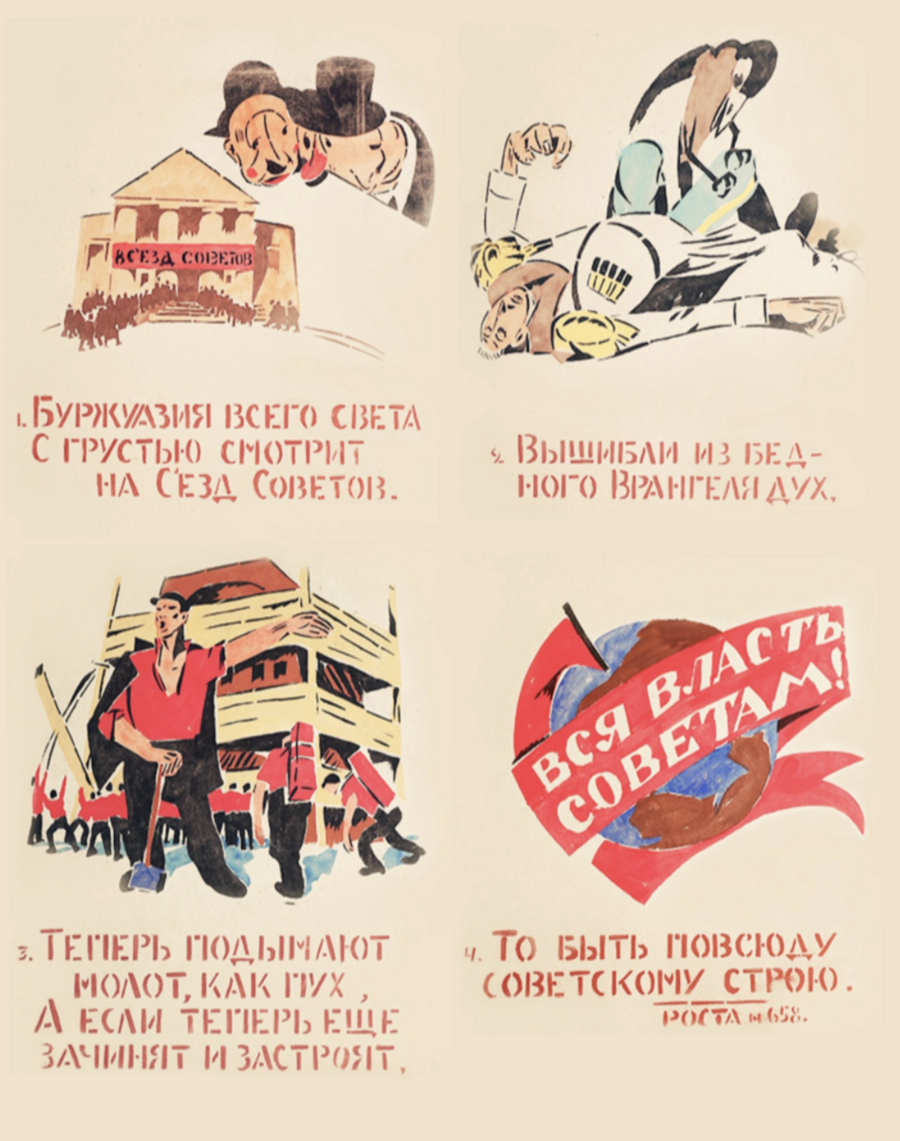

М. Черемных, РОСТА № 607 (1920)/ М. Черемных, РОСТА № 658 (1920)/ В. Маяковский, РОСТА № 238 В. (1920)

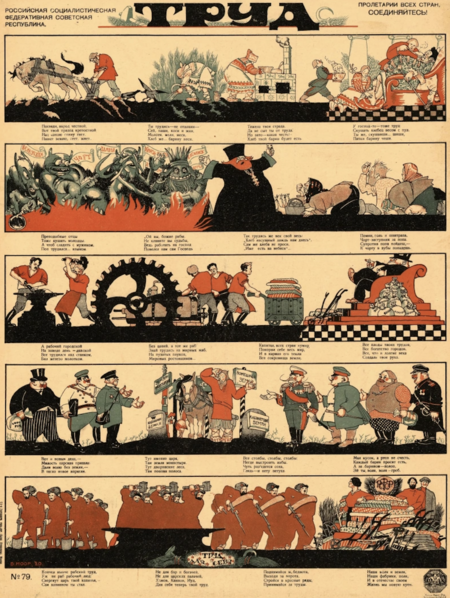

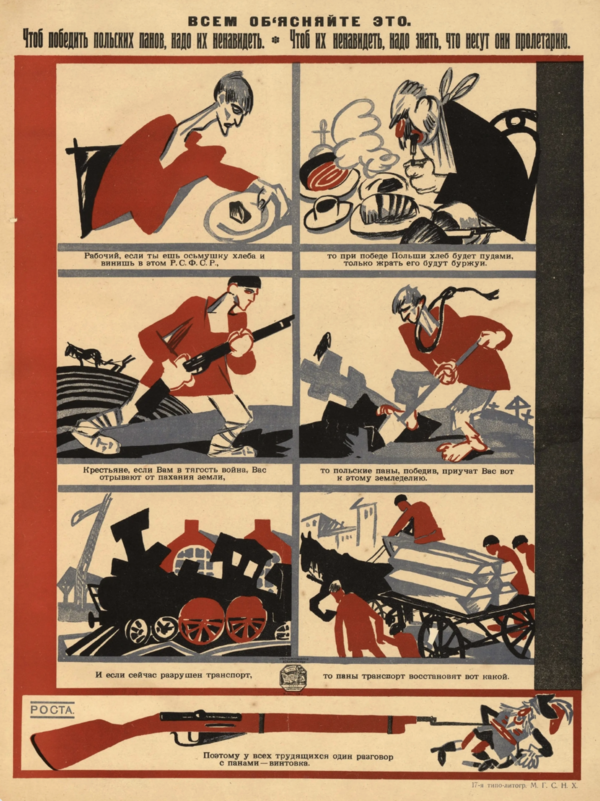

«Окна РОСТА» — это серия сатирических агитационных плакатов, появившихся в 1919 году во время Гражданской войны. Их начал создавать художник Михаил Черемных вместе с коллегами, среди которых были Владимир Маяковский и Дмитрий Моор. Название связано с тем, что листы вывешивались прямо в окнах пустующих магазинов, превращая городские витрины в площадки для агитации.

Каждый плакат объединял простой рисунок и короткий лозунг, отражая события дня- от новостей с фронта до бытовых тем. «Окна РОСТА» стали одной из первых форм массового визуального языка новой власти: яркой, понятной и обращённой к каждому прохожему

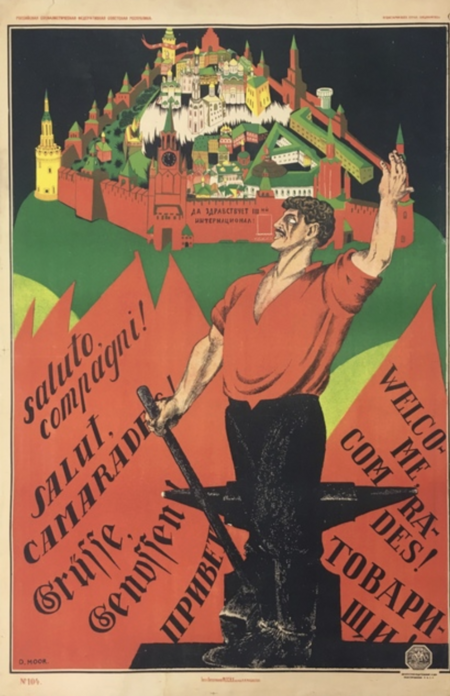

Михаил Черемных, Всем объясняйте это. Чтоб победить польских панов, надо их ненавидеть. (1920)/ Д. С. Моор, Да здравствует III Интернационал! Привет, товарищи! (1921)

Ранний советский плакат стал визуальным эквивалентом лозунга и моделью массового искусства, где линия, цвет и слово равноправны и подчинены воздействию. В нём родился язык, который определил визуальный облик революции и стал основой всей последующей графики XX века.

Конструкция и графический язык 1920-х

1920-е годы стали временем, когда плакат перестал быть исключительно агитацией и превратился в систему. На смену лозунгу пришла структура, искусство начало осмыслять само себя, превращаясь в лабораторию формы.

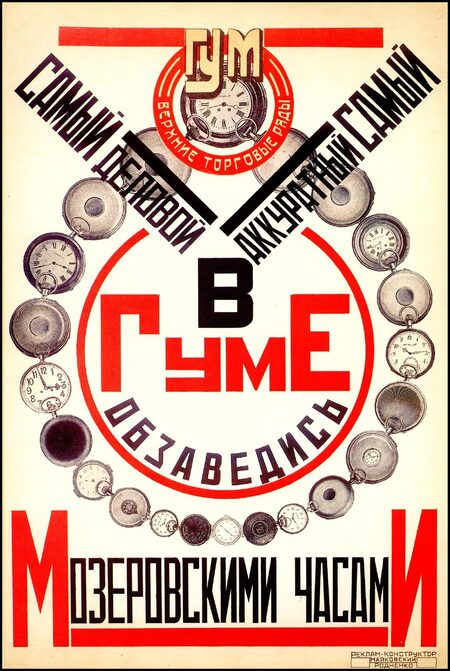

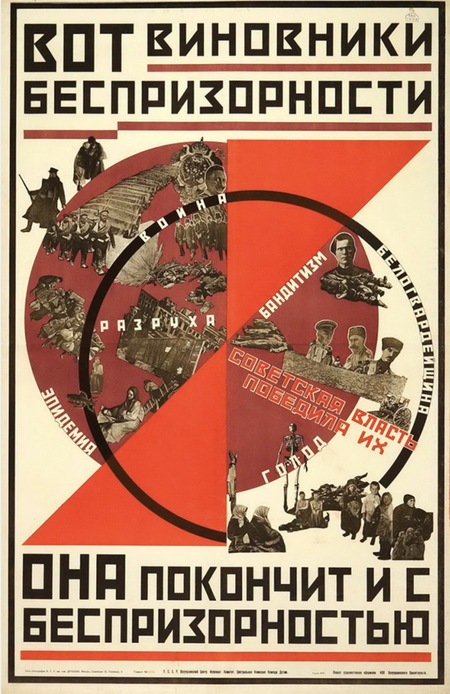

Конструктивизм определил визуальный язык десятилетия: геометрия, сетка, диагональ, фотомонтаж- всё подчинялось принципу функциональности. Плакат больше не «рисовали», а «проектировали».

Владимир Маяковский, Александр Родченко, Лучших сосок не было и нет… (1923)/ Владимир Маяковский, Александр Родченко, Самый деловой, аккуратный самый… (1923)

Александр Родченко, Броненосец Потёмкин: На днях в лучших кинотеатрах Москвы (1926)

Александр Родченко, Книги по всем отраслям знания (1925)

Одним из ключевых авторов этого периода стал Александр Родченко. В плакате «Книги по всем отраслям знания» он объединил фотографию, шрифт и диагональ, создав новую типологию плаката, основное внимание уделено направлению взгляда и движению линии, благодаря чему изображение буквально «ведёт» зрителя. Визуальная логика заменяет живописный жест.

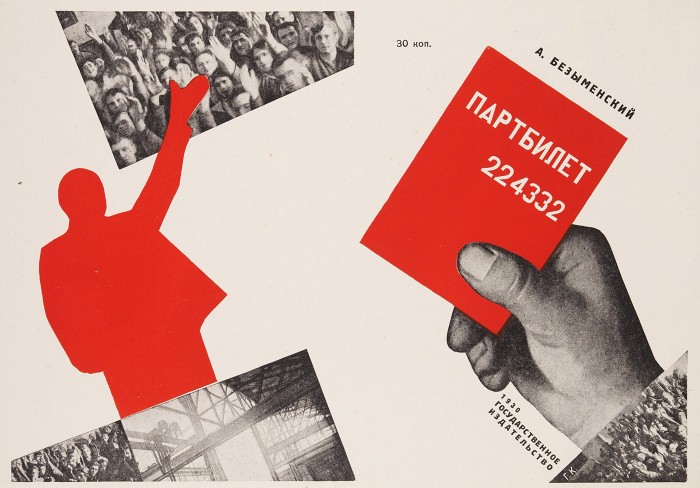

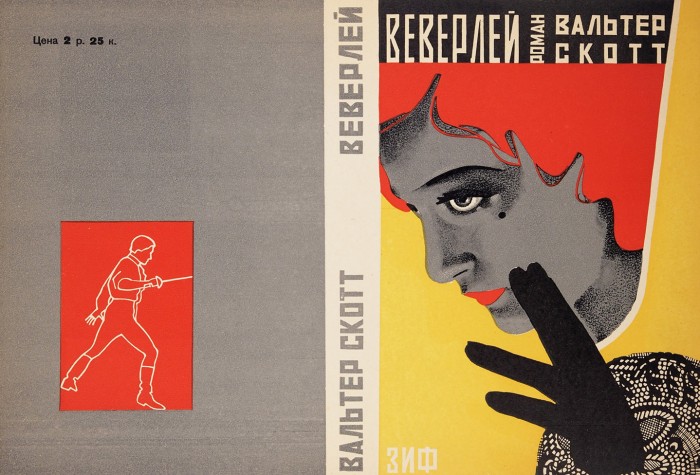

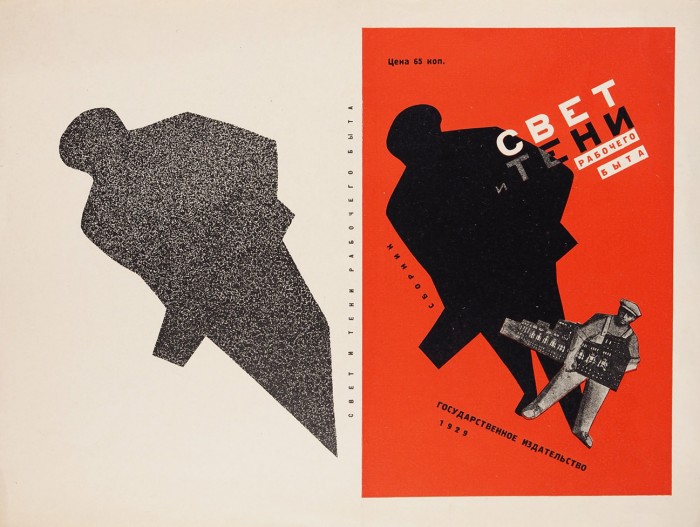

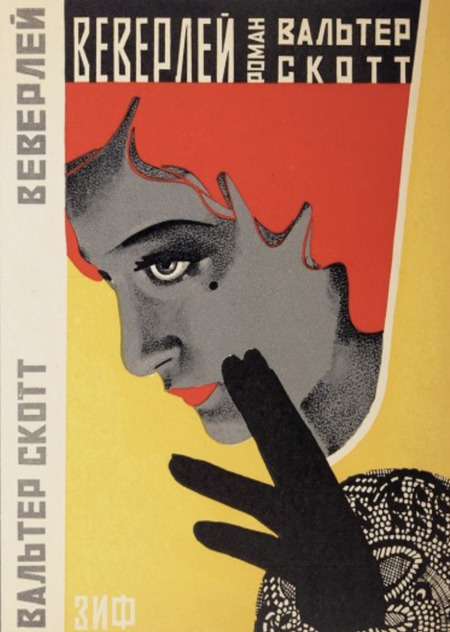

Густав Клуцис, Обложка к книге: Земля и фабрика (1928)/ Густав Клуцис, Обложка к книге: Свет и тени рабочего быта (1929)/ Густав Клуцис, Обложка к книге: Безыменский (1930)

Густав Клуцис и Варвара Степанова развивали конструктивистский метод, сочетая фотографию и графическую структуру в единую систему. Их композиции строились по принципу архитектурного проектирования, где можно отследить четкий ритм, направление и баланс. Человек в их работах теряет индивидуальные черты и становится частью общей конструкции, символом движения и действия, а каждый элемент подчинён общей композиции, где визуальная динамика рождается не из сюжета, а из взаимодействия формы, линии и пространства.

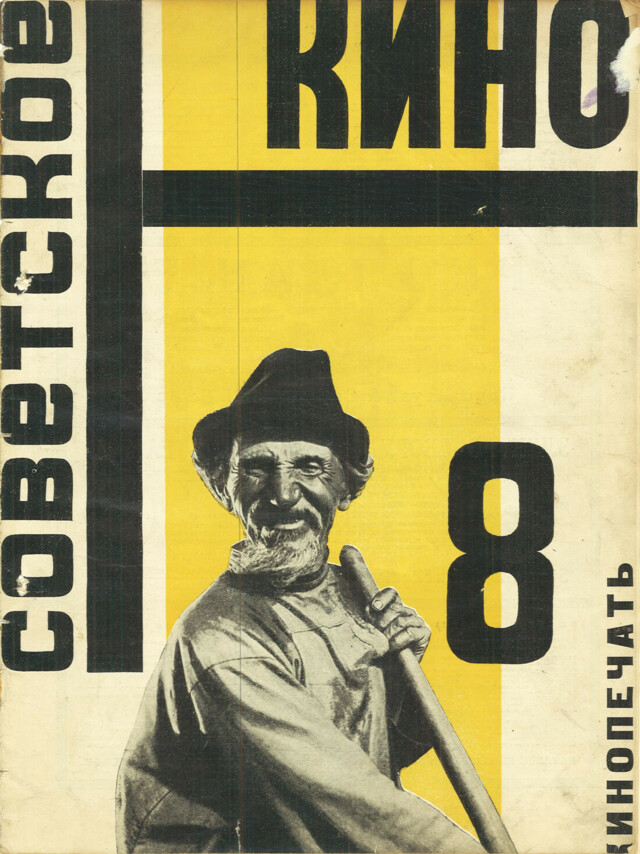

Варвара Степанова, Обложка журнала «Советское кино», № 8 (1926) / Варвара Степанова, Плакат Академии социального воспитания (1923) / Варвара Степанова, Вечер книги (1924)

Цвета красный, чёрный и белый применялись как структурные элементы композиции. Красный выступал, как динамичный акцент и символ революционной энергии, чёрный часто использовался для контраста и усиления формы, а белый, как фон или «пауза» в композиции, создавая пространство дыхания и визуального равновесия, еще раз доказывая, что художники считали цвет инструментом восприятия, а не только декоративным средством.

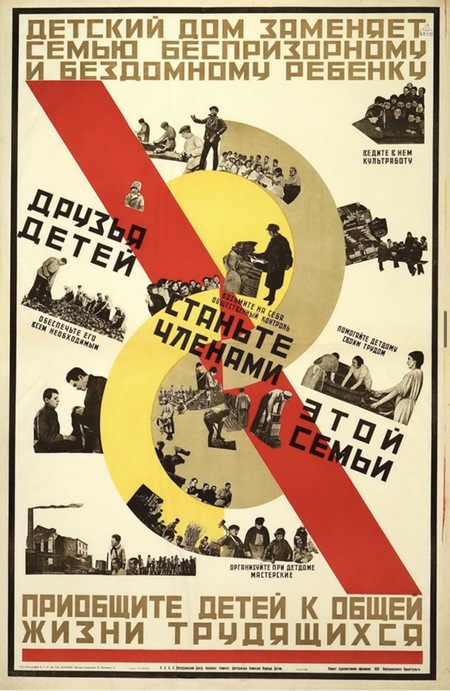

Неизвестный художник, Вот виновники беспризорности. Советская власть победила их. Она покончит и с беспризорностью (1925)/ Неизвестный художник, Приобщайте детей к общей жизни трудящихся (1925)

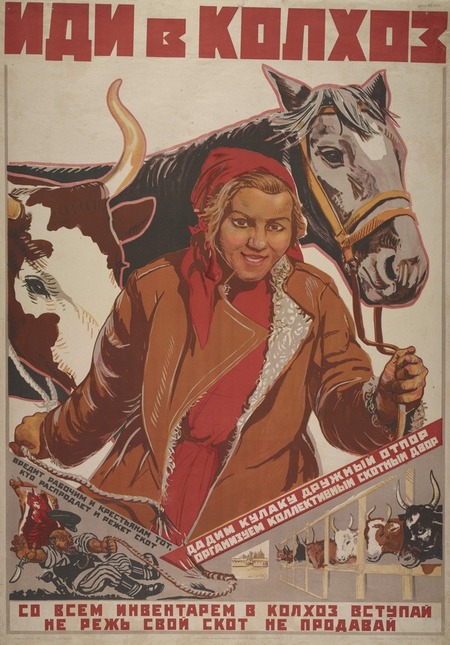

Н. Терпсихоров, Иди в колхоз (1930)/ Н. Валерианов, Работницы и крестьянки, все на выборы (1925)

Этот этап стал переходом от эмоционального выражения к продуманной системе визуального мышления, где всё подчинено одной задаче- убедить зрителя точно и ясно

Герой и коллективный образ в реализме

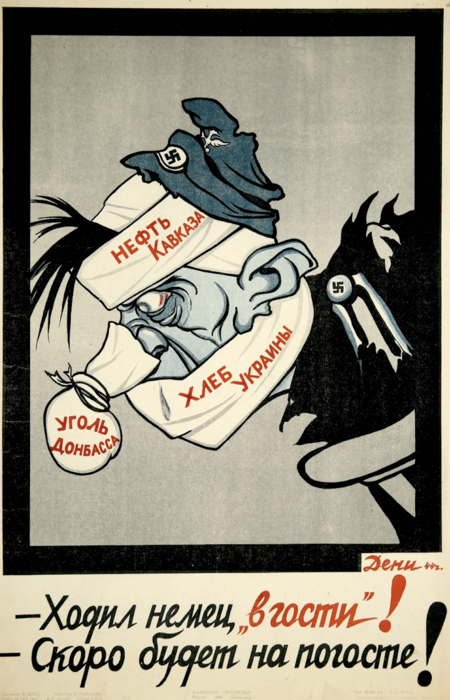

К началу 1930-х годов плакат в СССР утратил авангардную остроту, но приобрёл новую функцию, которая основывалась на воспитании и стремлении вдохновлять. Искусство стало частью государственной идеологии, а его главным героем стал человек труда и защитник Родины. Художники желали создавали не просто изображение, а эмоциональный ориентир для миллионов

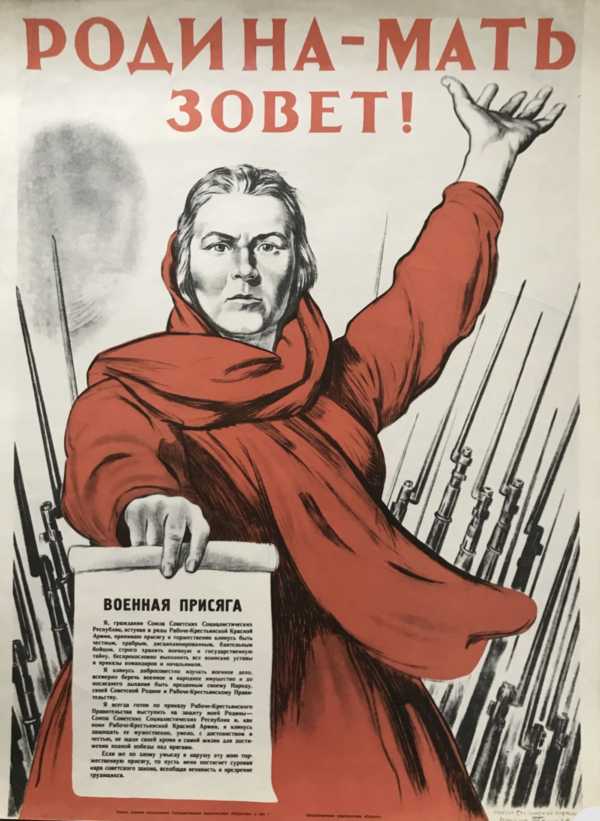

Главный принцип этого периода- героизация повседневного: рабочий, колхозница, солдат или инженер изображались с тем же пафосом, что и античные герои. Композиция строилась фронтально и монументально: крупный план, чёткий силуэт, ясный фон. Пространство очищалось от лишнего, потому что всё внимание сосредоточено на человеке и его действии

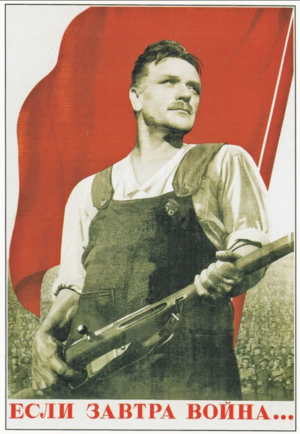

Корецкий В. Б., Если завтра война… (1938)/ Ганф И. А., Народы мира не хотят повторения бедствий войны. И. Сталин (1949)

В 1930–1940-е годы в плакате складывается канон советского реализма. Используются приёмы академической живописи: моделировка светом, точная анатомия, насыщенный цвет. Но главное — эмоциональная убедительность. Герой смотрит прямо на зрителя или в сторону будущего, его жест всегда устремлён вперёд

Виктор Говорков, Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство (1936)

Кокорекин А. А., Каждый % сверх плана — удар по поджигателям войны (1952)

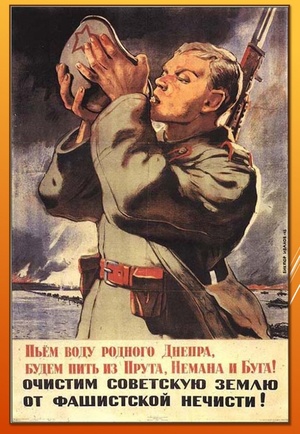

Леонид Голованов, Все как один подпишемся на государственый заём… (1946) / Виктора Иванова, Пьем воду родного Днепра (1943)

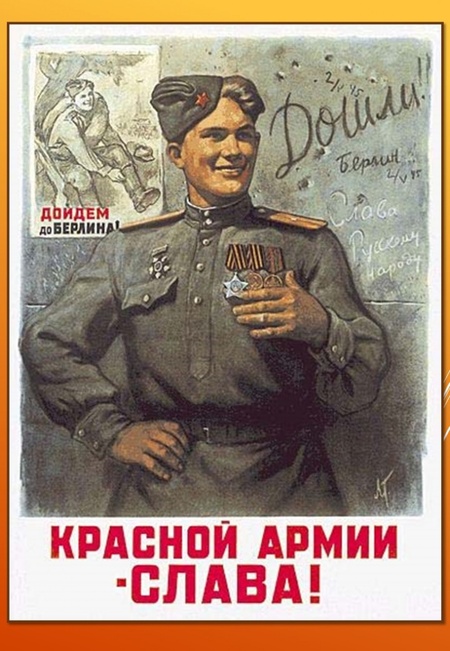

Во время Великой Отечественной войны плакат обретает особую эмоциональную силу. В нём появляется личность, не абстрактный герой, а живой человек, наделённый чувством долга и веры. Работы Ираклия Тоидзе, Виктора Иванова, Леонида Голованова и других художников становятся визуальными формулами мужества и стойкости, героизм здесь выражен не через драму, а через уверенность и достоинство.

В.Корецким, Наши силы неисчислимы (1941)/ Л.Голованов, Красной Армии — слава! (1945)

М.Тоидзе, Родина-мать зовет! (1941)/ М.Тоидзе, Расти спокойно! (1956)

«Что есть плакат и какова природа плаката? Говорю в качестве старого плакатиста-солдата. Плакат не есть длинное чтиво; Относись к зрителю бережно, учтиво. Плакат должен быть ясен и прост — Таков плаката пост. Плакат есть стрела-молния к сознанию зрителя, Будь зрителю вроде молниеносного учителя. Взглянул зритель — и мыслью объят, Вот это и есть плакат!» [1].

Виктор Дени, Ходил немец «в гости»! Скоро будет на погосте! (1944) /Виктор Дени, Узнал фашистский стервятник, что у нас — не ягнятник! (1944)

Д. В. Янковский, Ребятам обязательно чистить зубы тщательно (1953)/ В. Корецкий, Если хочешь быть здоров — закаляйся! (1953)

После победы образ героя трансформируется. Он остаётся символом силы, но теперь наполняется спокойствием и человечностью, плакаты послевоенных лет обращаются к темам восстановления, труда, семьи.

Плакат перестал быть только инструментом агитации- он стал зеркалом эпохи, где личное и коллективное, реальность и идеал существовали в одном пространстве

Плакатная эстетика позднего СССР

Смерть Сталина в 1953 году и доклад Никиты Хрущёва «О культе личности и его последствиях» положили начало периоду культурной либерализации, известному как «оттепель».

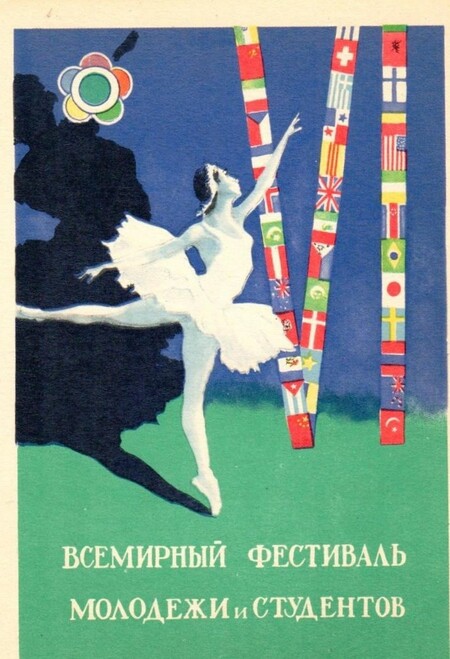

В 1957 году в Москве прошёл Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — крупнейшее международное событие послевоенного времени. Его лозунг «За мир и дружбу» стал символом открытости и надежды. Атмосфера «оттепели» способствовала появлению новых тем и образов: в плакатах всё чаще звучали мотивы мира, дружбы народов, доверия и человеческого общения. Художники отходили от жёсткой риторики прошлых лет, стремясь передать чувство единства и общих ценностей

Московский фестиваль прошел с 28 июля по 11 августа 1957 года под лозунгом «За мир и дружбу»

Е. Устинов. Без названия (1956)/ Солонин Г., На VI всемирный фестиваль молодежи и студентов (1956)

Эдуард Арцрунян, Ради счастья детей! (1970)/ Эдуард Арцрунян, Здесь мы учимся трудиться и колхозу помогать! (1964)

Сачков В.В., Я Русский бы выучил за то, что им разговаривал Ленин (1963)

В конце 1950-х и 1960-х годов главной темой советского плаката стала космическая гонка. Плакаты прославляли достижения от запуска «Спутника» до полёта Юрия Гагарина, плакатные образы формировали чувство национальной гордости и символизировали научный прогресс страны. Работы Вадима Воликова (1961) стали характерными примерами этого направления

В. П. Воликов, Советской науке- слава! (1961)/ В. П. Воликов, Товарищи! Советская земля отныне стала берегом Вселенной! (1961)

В. П. Воликов, Тебе, Человечество! (1966)

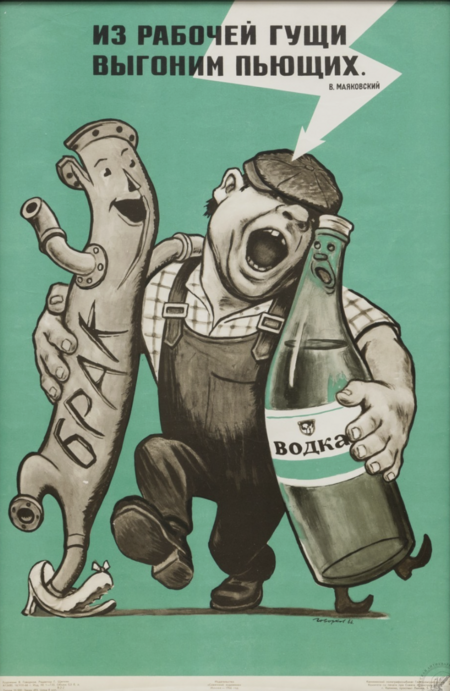

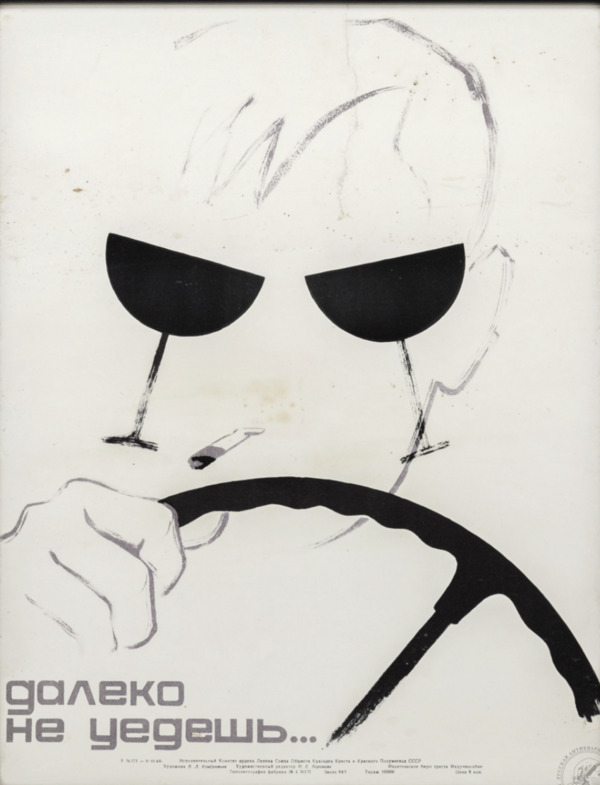

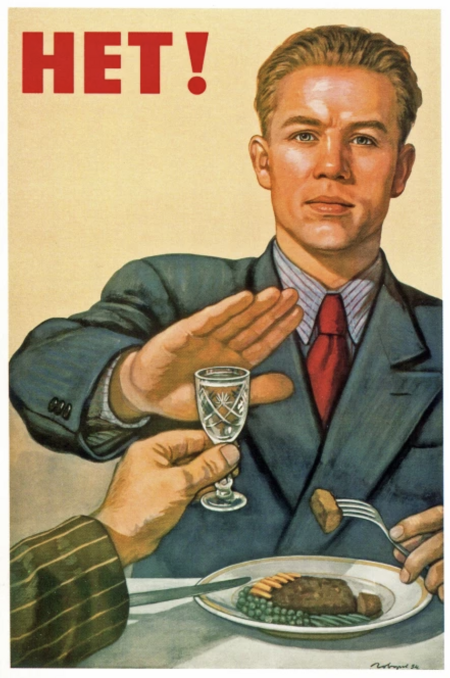

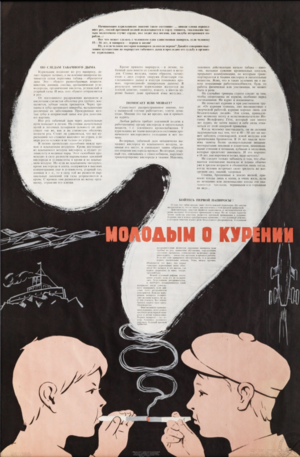

С приходом Михаила Горбачёва и началом перестройки художники получили возможность говорить о темах, ранее закрытых для пропаганды. Акцент сместился на личную ответственность за здоровье и отказ от вредных привычек. В плакатах появились сюжеты борьбы с пьянством и курением

Виктор Говорков, Из рабочей гущи выгоним пьющих» К каталогу (1966)/ Виктор Говорков, Не радуйся Вова… Брак не обнова! (1965)

Кондратьев В.Л., Далеко не уедешь… (1968)/ Говорков В. И., Нет! (1954)

Гуров Е.А., Пьянство — зло (1970)

Рошенбург Г.Е., Молодым о курении (1970)/ Хейфиц М.З., Спортсмены не курят! (1970)

Наряду с этим сохранялись международные и политические темы, отражали напряжённость холодной войны, противопоставляя мир и насилие, гуманизм и империализм, однако даже в этих работах заметен переход от пропаганды к размышлению

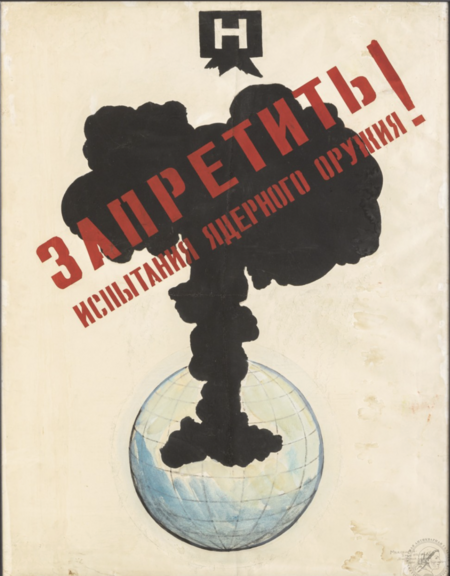

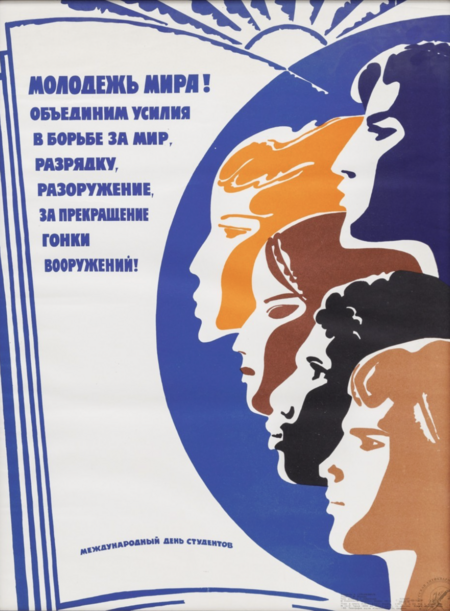

Максимов А.Д., Запретить испытания ядерного оружия! (1956-1957)/ Сурьянинов Р. В., Молодежь мира! Объединим усилия в борьбе за мир, разрядку, разоружение, за прекращение гонки вооружений! (1981)

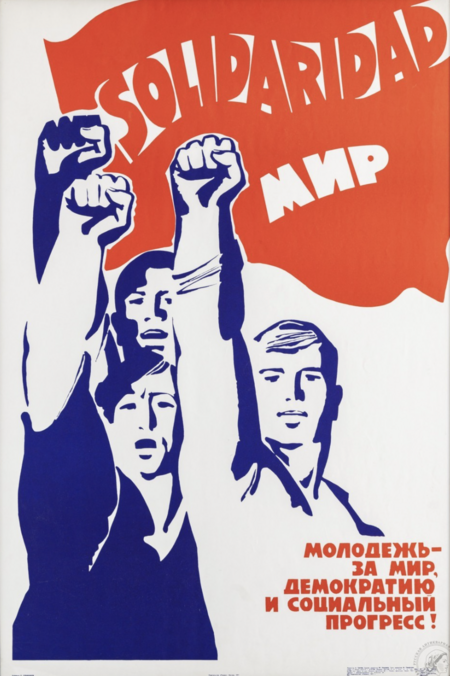

Ефимов Б. Е., Мир, разрядка, сотрудничество. СССР (1983)/ Сурьянинов Р. В., Молодежь — за мир, демократию и социальный прогресс! (1977)

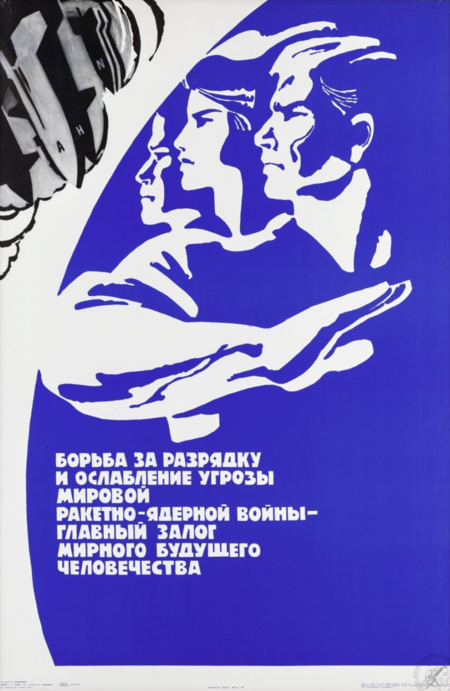

Сурьянинов Р. В., Борьба за разрядку и ослабление угрозы мировой ракетно-ядерной войны — главный залог мирного будущего человечества (1980)/ Гальба В. А., Нутро американской свободы (1967)

Иванов В.С., Нет — колониализму, гонке вооружений и войне! Свободе, разоружению, миру и дружбе — Да! (1960)

Художники обращались к вопросам морали, экологии, личной ответственности, здорового образа жизни, а на первый план вышли ясность идеи, точность визуального решения и уважение к зрителю. Плакат перестает убеждать- он начал информировать и предлагал размышление. Это время перехода от идеологического инструмента к самостоятельной культурной форме, отражающей настроение общества

Заключение

Советский плакат стал уникальным явлением, в котором соединились идеология, искусство и графический дизайн. На протяжении десятилетий он менялся вместе со страной, от революционного инструмента воздействия до формы культурного самовыражения, каждый этап его развития отражал не только политику, но и общественные настроения, эстетические поиски и отношение человека к миру. Плакат СССР- это не просто визуальная хроника, это зеркало эпохи, в котором можно увидеть её идеалы, противоречия и внутренние перемены

[1] «Плакаты Великой Отечественной войны» // БезФормата. URL: https://slavyansknakubani.bezformata.com/listnews/plakati-velikoy-otechestvennoy-voyni/93648567/ (дата обращения: 19.11.2025).

[2] «Советские плакаты времён „оттепели“» // Reklama.school. URL: https://reklama.school/cases/khrushchev-thaw-posters (дата обращения: 19.11.2025).

[3] The Definitive History of the Soviet Propaganda Poster // COMRADE Gallery. URL: https://www.comradegallery.com/journal/the-definitive-history-soviet-propaganda-poster?srsltid=AfmBOopaQuYYb7cjMP1clEVQHNet2FS-M8Z9UU69bjYemjWIgzWj1IcB (дата обращения: 19.11.2025).

[4] «Агитационные плакаты СССР» // Monetnik.ru. URL: https://www.monetnik.ru/obuchenie/antikvariat/agitatsionnye-plakaty-sssr/ (дата обращения: 19.11.2025).

[5] «Советские плакаты» // Raritetus.ru. URL: https://www.raritetus.ru/texts/sovetskie-plakaty/ (дата обращения: 19.11.2025).

[6] «Плакаты 1920–30-х годов как отражение становления системы общественного питания в СССР» // Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора. URL: https://cgon.rospotrebnadzor.ru/istoriya/istoriya-sanitarnogo-prosveshcheniya/istoriya-pitaniya/plakaty-20-kh-30-kh-godov-kak-otrazhenie-stanovleniya-sistemy-obshchestvennogo-pitaniya-v-sssr/ (дата обращения: 19.11.2025).

[7] «Советские плакаты на страже трезвости: из истории агитации за здоровый образ жизни» // Artmuzei.ru. URL: https://artmuzei.ru/novosti/media/2021/9/10/sovetskie-plakatyi-na-strazhe-trezvosti-iz-istorii-agitatsii-za-zdorovyij-obraz-zhizni/ (дата обращения: 19.11.2025).

[8] «Обзор советских социальных плакатов 1930–1940 гг.» // Advertiser-School.ru. URL: https://www.advertiser-school.ru/advertising-history/obzor-sovetskix-soczialnyix-plakatov-1930-1940.html (дата обращения: 19.11.2025).

«Дени Виктор Николаевич (Денисов Виктор Николаевич)» // Литфонд. URL: https://www.litfund.ru/labels/painter/deni-viktor-nikolaevich-viktor-nikolaevich-denisov/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Агитационные плакаты СССР» // Monetnik.ru. URL: https://www.monetnik.ru/obuchenie/antikvariat/agitatsionnye-plakaty-sssr/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Александр Михайлович Родченко — работы» // Artchive.ru. URL: https://artchive.ru/artists/2124~Aleksandr_Mikhajlovich_Rodchenko/works (дата обращения: 19.11.2025).

«Товарищ, плакат!» // ArtsAcademyMuseum. URL: https://artsacademymuseum.org/exhibition/tovarishch-plakat/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Плакаты советского периода» // Rus-Gal.ru. URL: https://rus-gal.ru/category/plakaty-sovetskogo-perioda/page/16/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Советские плакаты» // Raritetus.ru. URL: https://www.raritetus.ru/texts/sovetskie-plakaty/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Обзор советских социальных плакатов 1930–1940 гг.» // Advertiser-School.ru. URL: https://www.advertiser-school.ru/advertising-history/obzor-sovetskix-soczialnyix-plakatov-1930-1940.html (дата обращения: 19.11.2025).