Советские и современные пейзажи как отражение эпохи

Рубрикатор

1. Вступление и концепция 2. Первая русская революция 3. Февральская и Октябрьская революции 1917 года 4. Послереволюционное настроение 5. НЭП 6. Индустриализация 7. Великая Отечественная война 8. Послевоенное восстановление 9. «Хрущёвская оттепель» 10. Эпоха Брежнева. «Застой» 11. Перестройка и гласность Горбачева 12. Современные пейзажи 13. Сравнения советский и современных пейзажей 14. Заключение

Вступление и концепция

Визуальная культура каждой исторической эпохи формируется под воздействием социальных, политических, культурных и технологических процессов. Особое место в ней занимает пейзаж — жанр, который тесно связан с мировоззрением времени. В рамках данного визуального исследования я выявила, каким образом в пейзажах отражаются особенности разных периодов истории, и как художественный язык (через темы, колористику) отображает перемены в восприятии мира.

Основная цель визуального исследования заключается в том, чтобы показать, как пейзаж фиксирует свою эпоху. Я выяснила, какие темы и визуальные мотивы были характерны для советской живописи, и как они соотносятся с задачами идеологического, культурного или эмоционального выражения той эпохи. Также рассмотрела современные пейзажи, чтобы понять, какие ценности, тревоги и настроения определяют актуальное восприятие окружающей среды. Также провела сравнение двух периодов, поскольку именно сопоставление позволяет выявить различия и сходства, а также глубже понять трансформацию отношения общества к природе, пространству, человеку и идентичности.

В визуальном исследовании я проанализировала несколько ключевых аспектов: тематику, цветовые решения, символику, композиционные особенности, а также контекстуальные элементы, которые формируют визуальный и идеологический посыл произведений. Тематика позволяет понять, какие пространства были значимы для художников и зрителей разных эпох — индустриальные зоны, сельские пейзажи, новые города, природные ландшафты. Цвет и колорит дают возможность отследить эмоциональный строй изображений. Символы (например, заводы, опустевшие пространства в современных изображениях) раскрывают ценности и переживания общества.

Актуальность темы «Советские и современные пейзажи как отражение эпохи» связана с растущим интересом к визуальной истории. Пейзажи показывают изменения идеологии, эстетики и образа жизни людей, а также трансформацию художественных задач — от коллективистского, прогрессивного взгляда в советском искусстве к индивидуальному, экологичному и медитативному восприятию в современном. Это делает исследование важным как с художественной, так и с социальной точки зрения.

Материал исследуется не только через классические пейзажи, но и через произведения, где пейзаж играет важную историческую или смысловую роль — отражает индустриализацию, освоение территорий, военные события или развитие городов. Такой подход позволяет показать пейзаж как фон, контекст или символический уровень повествования.

В ходе работы я изучила и проанализировала произведения советской живописи, включая социалистический реализм и более поздние художественные течения, а также современные работы художников. Такое сочетание материалов позволило выявить, как изменялись художественные задачи и способы изображения пространства. Отбор произведений, где пейзаж играет конструктивную роль, дал понять, что через изображение природы и пространства художники транслируют идеалы, настроения, страхи, надежды и эстетические предпочтения своего времени.

В итоге данное визуальное исследование показывает, что советские и современные пейзажи — это не просто изображения разных эпох, но и отражение мировоззренческих сдвигов, позволяющее увидеть, как через визуальный язык можно проследить историю, изменения ценностей и отношение человека к окружающему миру.

Первая русская революция (1905-1907)

Художники начала 20 века реагировали на события революции 1905 года по-разному: подчёркивали трагизм народных жертв, изображая толпы, солдат, погибших; показывали социальное неравенство и напряжение между народом и властью; использовали выразительный реализм и публицистичность, стремясь не к красивому изображению, а к социальному высказыванию, документировали протесты и репрессии (жанровые и репортажные сцены). Так и картина Владимирова «Кровавое воскресенье. Расстрел манифестации 9 января 1905 года у Зимнего дворца» представляет трагедию Кровавого воскресенья через реалистичную, почти документальную манеру. В центре — безоружные демонстранты, окружённые войсками, выстрелы, паника. Контраст между народом и военной силой подчёркивает жестокость власти и масштаб насилия. Многие художники стали свидетелями событий и фиксировали их с позиции гражданской позиции, а не идеологической пропаганды.

Иван Владимиров «Кровавое воскресенье. Расстрел манифестации 9 января 1905 года у Зимнего дворца», 1940

Картина не изображает революцию напрямую, но отражает своё время косвенно. В 1905 году художники часто уходили в природу не из-за отстранённости, а как реакцию на тревогу, нестабильность и насилие в обществе. В условиях кризиса 1905 года природа воспринималась как противопоставление хаосу городской жизни. Спокойный, величественный лес у Рылова — это образ стабильности и внутренней силы, которой так не хватало обществу.

Аркадий Рылов «В лесу», 1905

Февральская и Октябрьская революция 1917 года

Картина Кустодиева «27 февраля 1917 года» 1917 года посвящена ключевому дню Февральской революции, когда в Петрограде начались массовые демонстрации, переросшие в свержение самодержавия. Художник показывает не насилие и хаос революции, а энергию народного подъёма и веру в перемены. Демонстрация изображена как праздничное шествие, где толпа становится главным героем и символизирует силу народа, выступившего против старого режима. Таким образом, картина фиксирует момент освобождения и начала новой эпохи, когда революция воспринималась как надежда и исторический прорыв, а не как трагедия и разрушение, как её часто представляли позже. Картина Кустодиева «Большевик» 1920 года представляет символический образ революции через фигуру гигантского большевика, шагающего по городу. Он перекрывает собой пространство улиц, воплощая силу и масштаб перемен. Красное знамя, динамика шага и контраст между огромной фигурой и маленькими зданиями подчёркивают идею народного движения, захватывающего страну. Работа не столько документальна, сколько метафорична: Кустодиев показывает образ новой политической силы, доминирующей над старым городским миром. Хотя пейзаж не является здесь главным, городской фон подчёркивает идею столкновения нового движения с прежним укладом и служит контекстом масштабности происходящих перемен.

Борис Кустодиев «27 февраля 1917 года», 1917

Борис Кустодиев «Большевик», 1920

На картине Рылова Ленин изображён идущим вдоль озера Разлив, сосредоточенный и устремлённый вперёд — художник показывает его в момент ожидания важной вести летом 1917 года, когда он находился в подполье. Пейзаж играет ключевую роль: бурные волны, гнущиеся деревья и тревожное оранжевое небо отражают напряжённость времени и внутреннее состояние героя. Ленин показан как фигура, идущая навстречу буре и будущим переменам — ветер рвёт его плащ, но он твёрдо смотрит вперёд. Контрастные цвета, низкий горизонт с узкой светлой полосой и силуэт лидера на фоне тревожного неба усиливают драматизм, подчёркивая решимость и духовную силу Ленина, что соответствовало идеологическому образу эпохи.

Аркадий Рылов «Ленин в Разливе», 1934. Этюд

Аркадий Рылов «В. И. Ленин в Разливе в 1917 году», 1934

Послереволюционное время

Картина Аркадия Рылова «В голубом просторе» (1918) оказалась тесно связана с настроениями первых послереволюционных лет. Написанная сразу после Октября, она была воспринята современниками как образ новой эпохи. Критики увидели в лёгком, стремительном полёте стаи лебедей метафору молодой Советской власти, которая открывает путь к обновлению. Простор, ветер и суровое море стали символами революционных перемен, хотя сам художник стремился скорее передать чувство освобождения и обновления жизни. Есть и трактовка с религиозным оттенком: лебеди, летящие весной справа налево, читаются как знак возвращения и возрождения.

Аркадий Рылов «В голубом просторе», 1918

«Новая планета» (1921) Константина Юона — одно из самых символичных произведений начала 1920-х годов. Картина изображает огромное красное светило, вспыхивающее над землёй и потрясающее людей, словно космическая катастрофа. Этот образ понимают как метафору Октябрьской революции, которая перевернула привычный мир и изменила ход истории. Люди на переднем плане охвачены страхом, растерянностью — так художник передает шок общества, переживавшего переход от старого мира к новому. Нередко картину называют «апокалиптической аллегорией революции»: красное солнце — символ новой власти, яркой и разрушительной, а хаос фигур — ощущение нестабильности и неопределенности первых послереволюционных лет.

Константин Юон «Новая планета», 1921

Картина Б. М. Кустодиева «Праздник в честь II Конгресса Коминтерна…» (1921) изображает массовую демонстрацию на площади Урицкого в Петрограде. Художник показывает городской праздник, где участники II Конгресса Коминтерна и жители города выходят на улицу с красными флагами, транспарантами, символами революции. Площадь заполнена людьми, звучит ощущение торжественности и общего подъёма. Эта работа передаёт атмосферу первых лет после революции, когда власть стремилась показать мировому сообществу силу и объединяющую энергию социалистического проекта. Картина отражает революционный энтузиазм начала 1920-х; массовость и коллективность, важные для нового государства; политическую активность и идеологическую мобилизацию; интернациональный дух Коминтерна, который объединял революционеров разных стран; попытку представить Советскую Россию как центр мирового рабочего движения.

Борис Кустодиев «Праздник в честь II Конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого», 1921 год

НЭП — новая экономическая политика (1921–1928 годы)

Картина Бориса Кустодиева «Ночной праздник на Неве» (1923) — это праздничная, почти фантастическая сцена послереволюционного Петрограда, наполненная праздничным светом, салютами и ощущением новой эпохи. Ранние 1920-е — время, когда страна только выходит из Гражданской войны и начинается НЭП. В обществе появляется ощущение надежды, восстановления, энергии новой жизни. Петроград изображён как яркое, праздничное пространство, наполненное огнями, отражениями в воде и движением толпы. Главная идея — показать, что даже после тяжёлых лет революции и разрухи город и люди способны к возрождению — свет, движение и общая праздничность выступают метафорой нового времени.

Борис Кустодиев «Ночной праздник на Неве», 1923

Картина Бориса Яковлева «Транспорт налаживается» (1923) передаёт атмосферу первых лет НЭПа, когда страна пыталась восстановиться после Гражданской войны. Художник показывает оживление городской жизни: движение транспорта, рабочий ритм, возвращение порядка на улицы. В этой динамике чувствуется надежда на обновление — именно так воспринимали эпоху начала 1920-х, когда разрушенная экономика постепенно приходила в норму, а в обществе появлялось чувство стабильности и будущего.

Борис Яковлев «Транспорт налаживается», 1923

Период индустриализации (конец 1920х — 1930-е)

Индустриальные картины Александра Лабаса 1930-х годов стали художественным выражением эпохи советской модернизации и первых пятилеток. Время требовало образов прогресса, технического рывка и преобразования всей страны. Лабас передаёт романтику индустриализации, которой были насыщены 1930-е: вера в машины, строительство гигантских объектов, развитие авиации и транспорта. Дирижабли, паровозы, нефтяные вышки и стройки он изображает не сухо и документально, а как символы будущего — лёгкие, динамичные, устремлённые вперёд. Его композиции наполнены движением, светом и ощущением скорости. Это отражает общий настрой эпохи, когда страна представляла себя как государство, которое стремится догнать и перегнать индустриальные державы. Пейзажи Лабаса визуализируют оптимизм 1930-х, идею технического прогресса и веру в создание нового мира, которые были ключевыми идеологическими и культурными мотивами того времени.

Александр Лабас «Городская площадь», 1926

Александр Лабас: 1. «Индустриальный пейзаж», 1930 // 2. «В полете», 1935

Александр Лабас: 1. «Первый паровоз на Турксибе», 1931 // 2. «Дирижабль», 1931 // 3. «Нефтяные вышки», 1937

Юрий Иванович Пименов «Новая Москва», 1937

Георгий Нисский «Улов на Дальнем Востоке», 1938

Георгий Григорьевич Нисский: 1. «На путях», 1933 // 2. «Осень. Семафоры», 1932

Великая Отечественная война (1941-1945)

Георгий Нисский «Партизаны в засаде» 1940-е

Юон в картине «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» показывает один из самых напряжённых моментов войны, когда враг стоял у Москвы. Парад был проведён, чтобы поднять боевой дух — и прямо с него части уходили на фронт. На полотне — заснеженная площадь, строгие колонны солдат и силуэты Кремля. Лаконичный цвет и отсутствие деталей подчёркивают главное: сплочённость города и армии, решимость защищать столицу и единство страны в момент смертельной угрозы.

1. Константин Юон «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», 1949 // 2. Василий Носов «Парад 7 ноября 1941 года», 1984

Советский живописец В. В. Пакулин понял, что именно пейзаж способен передать переживания войны и блокады. В тяжелейшую зиму 1941–1942 годов он начал писать серию городских видов и за следующие два с лишним года создал десятки работ. Он не планировал цикл заранее — он вырос сам из его ежедневной работы на улице, несмотря на холод, голод и обстрелы. Все этюды объединяет общее эмоциональное напряжение. Наблюдая меняющийся город на грани жизни и смерти, художник особенно остро чувствовал его красоту и находил в ней надежду — и смог передать это в своих пейзажах.

Вячеслав Пакулин «Демидов переулок», 1943

Блокадная «летопись» Вячеслава Пакулина

Дейнеки фиксирует суровый быт первых военных месяцев. На полотне — поздняя осень 1941 года, разбитые дома под Москвой, спешащий грузовик и противотанковые ежи. Пустой пейзаж усиливает напряжение: люди ушли — кто на фронт, кто в окопы. В «Окраине Москвы» Дейнека передает личную боль и гнев, глядя на то, что война сделала с его городом и его народом.

Александр Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», 1941

Картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел» стала символом народной боли и напоминанием о бесчеловечности войны. Без сцен сражений художник передает ужас и разрушение через контраст: спокойный осенний пейзаж, убитый мальчик-пастух, мертвое стадо и улетающий самолет. В этом отражена внезапность вторжения, разрушившего мирную жизнь и принесшего страдания простым людям.

Аркадий Пластов «Фашист пролетел», 1942

Юрий Пименов в картине «Фронтовая дорога» (1944) возвращается к композиции своей довоенной работы «Новая Москва», но полностью меняет её настроение. Там, где раньше была девушка в лёгком платье и солнечная столица, теперь — женщина в шинели за рулём, рядом солдат, впереди разбитые дома и тяжёлая, изрытая войной дорога. Пименов противопоставляет довоенную лёгкость и радость — суровой реальности фронтовых лет. «Фронтовая дорога» превращает знакомый сюжет в символ пути страны к Победе.

Юрий Пименов «Фронтовая дорога», 1944

Послевоенное восстановление (конец 1940-х — 1950-е)

Виктор Попков «Тишина», 1972

«Лед прошёл» (1945) Сергея Герасимова отражает настроение страны в момент окончания войны. Ранняя весна, освобождающаяся ото льда река и мягкий свет становятся метафорой выхода из военной «заморозки». Вместо парадности — тихий пейзаж, передающий сдержанную надежду и ощущение медленного возвращения жизни после тяжёлых лет войны.

Сергей Герасимов «Лед прошел», 1945

Картина «Сенокос» показывает лето 1945 года после победы над фашизмом. В деревне всю работу выполняют старики, женщины и дети — взрослых мужчин нет (они убиты или еще не пришли с войны). В центре композиции — мальчик, символ надежды и будущего восстановления.

Аркадий Пластов «Сенокос», 1945

«Утро индустриальной Москвы» (1949) Константина Юона показывает столицу в момент активного послевоенного индустриального роста. Художник изображает город, просыпающийся вместе с заводскими трубами, стройками и широкими улицами. В картине чувствуется оптимизм конца 1940-х: страна восстанавливается после войны, строительство идёт быстрыми темпами, Москва подается как образцовый центр новой советской мощи. Светлое утро, чистые линии архитектуры и ритм города передают уверенность в будущем — ту идею, которой жила эпоха сталинского «большого строительства» и веры в индустриальный прогресс.

Константин Юон «Утро индустриальной Москвы», 1949

Хрущёвская оттепель (1953-1964)

В период хрущёвской оттепели советская живопись смещается от строгого соцреализма к более свободному и светлому отображению жизни. Художники создают пейзажи, показывающие природу, сельские и городские пространства, новую инфраструктуру, труд и молодёжь, отражая обновление страны и надежду на лучшее будущее. Цвета становятся яркими и мягкими, композиции — лёгкими и воздушными, исчезает идеологический пафос. Пейзаж эпохи оттепели выражает оптимизм, гармонию и веру в прогресс, сочетая традицию с модернизацией.

Алексей Грицай «Колхозная электростанция», 1950-е

1. Константин Юон «Песни колхозной молодежи», 1954 // 2. Николай Романдин «У сельсовета», 1957

Виктор Попков «На работу», 1961

Юрий Пименов «Первые модницы нового квартала», 1961

Юрий Пименов: 1. «Район завтрашнего дня», 1957 // 2. «Свадьбы на завтрашней улице», 1962

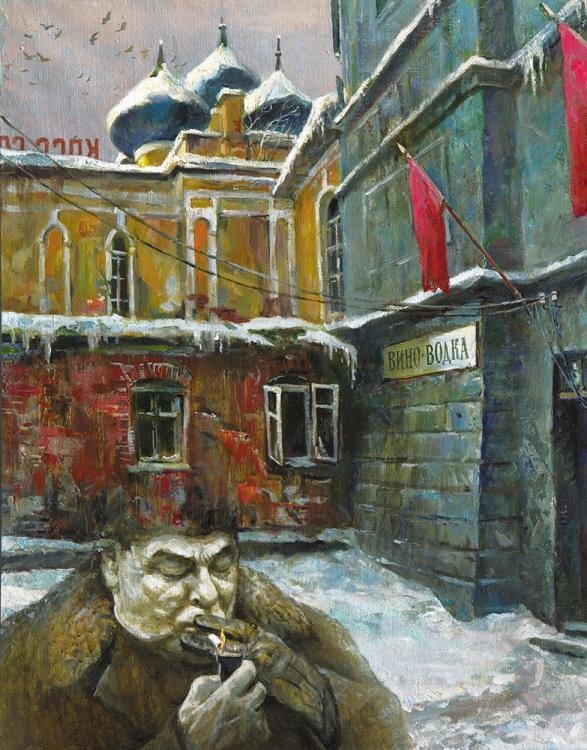

«Застой» — эпоха Брежнева (1964-1982)

Период правления Леонида Брежнева вошёл в историю как «застой» — время внешней стабильности, но внутренней стагнации. На первый взгляд жизнь стала спокойнее: нет массовых репрессий, нет крупных войн, экономика растёт. Но к 1970-м годам развитие начинает замедляться, общество погружается в рутинность и закрытость, а государственная система теряет способность обновляться.

1. Федор Глебов «Лето моего детства», 1979 // 2. Юрий Пименов «Встреча у киоска», 1968

Андрей Пашкевич «Застой», 1991

Перестройка и гласность Горбачёва (1985–1991)

Владимир Титов «С начала перестройки, четвертый год», 1989

Картина «Переход» Виктора Анютина (1989) создана на рубеже перестройки, когда общество переживает состояние неопределённости и перемен. Переход — аллегория перестройки. Сбившиеся в кучку люди смотрят с опаской. Красный грузовик — символ прошедшей советской власти. Колорит картины мрачный. Художник передаёт ощущение переходного момента, когда привычные социальные и идеологические опоры исчезают, а будущее неясно. Композиция строится на метафоре движения через границу — историческую, психологическую и культурную.

Анатолий Рыбкин — «Осенний вечер», 1990. Хотя пейзаж остаётся жанром, работа Рыбкина уже не продолжает советскую традицию идеализированной природы. «Осенний вечер» наполнен тишиной, меланхолией и ощущением конца — и сезона, и целой эпохи. Холодные тона, пустота пространства и приглушённый свет создают настроение ожидания перемен, внутреннего утомления и распада. Здесь пейзаж не прославляет страну и труд, а становится психологическим состоянием общества накануне распада СССР: усталость, затишье, неуверенность и одиночество. Он работает не как пропагандистский образ, а как личное переживание времени.

1. Виктор Анютин «Переход», 1989 // 2. Анатолий Рыбкин «Осенний вечер», 1990

В период перестройки и особенно к распаду СССР пейзаж перестаёт быть доминирующим жанром. Художники уходят от изображения природы как идеологически безопасного и «вневременного» пространства, характерного для послевоенных десятилетий, и переключаются на социальные, политические и личные темы. В этот период стремительно развивается критическое искусство, появляются концептуальные практики, перформанс, акционизм, а живопись обращается к образам города, массовой культуры, человеку в системе, политической символике. Художников интересуют не идеализированные просторы, а распад утопии, абсурд власти, индивидуальная травма, ирония и дезориентация эпохи перемен. Поэтому пейзаж перестаёт быть способом выражения идеологии и национальной идентичности, превращаясь либо в фон, либо в метафору внутреннего состояния, а не главный жанр.

Современные пейзажи

В 1990–2000-е годы заметно сократилось число художников, продолжающих традицию социального, коллективного пейзажа, где среда выражает общегосударственные идеалы или социальный проект. Символические пространства типа колхозных полей, стройплощадок, ГЭС, парадных видов городов исчезают из художественного поля. Общество перестаёт существовать как единая идеологическая общность — и пейзаж теряет функцию поддерживать её образ.

Алексей Каллима из серии «Изоляция», 2020-2021

Алексей Каллима из серии «Изоляция», 2020-2021

Вместо единого визуального нарратива появляется множество разрозненных точек зрения: личная география — художник пишет свой город, двор, маршрут, место детства, постиндустриальный взгляд — руины и остатки советских пространств не как символ величия, а как следы и травмы эпохи, исследовательский и архивный подход — художник документирует пространство, но не идеализирует его. Постсоветский пейзаж — это не вид страны, а вид на мир глазами конкретного человека. Он не утверждает «какой должна быть реальность», а фиксирует то, как она переживается.

Петр Бронфин 1. «Каширское шоссе», 2010 // 2. «Дождь», 2010

Студия 30 «Солнце в городе», 2022

Лана Берг «Балласт», 2023

Спикторенко Лилиана «Вне времени»

Сравнение советских и современных пейзажей

В советской живописи пейзаж часто выполнял идеологическую функцию: показывал величие страны, коллективный труд, освоение природы. Природа изображалась как пространство оптимизма, развития, будущего. В советском пейзаже часто присутствуют заводы, ГЭС, колхозы, стройки, как символ прогресса. Человек изображен как часть большого проекта. В СССР художник часто работал в рамках официального канона (соцреализм).

В современной живописи пейзаж чаще становится личным высказыванием, инструментом рефлексии, критики, документирования. Природа может быть хрупкой, заброшенной, травмированной индустриализацией, или наоборот — медитативной. В современном пейзаже часто подчёркивается одиночество человека, отчуждённость, разрушение. Пейзаж может быть: абстрактным, деформированным, минималистичным, цифровым, концептуальным. Акцент не на «правильности», а на смысле. Сегодня у художников — максимальная свобода медиумов и личных интерпретаций.

Заключение

Визуальное исследование «Советские и современные пейзажи как отражение эпохи» показало, что пейзаж — важный инструмент передачи мировоззрения разных поколений. Хотя жанр кажется нейтральным, он фиксирует социальные, культурные и идеологические особенности времени, позволяет изучить историческую динамику через художественные образы. Советские пейзажи отражали идеологию эпохи: прогресс, коллективизм, героизацию труда, связь человека с преобразуемым пространством. Природа и город становились частью визуального проекта силы и будущего общества, где цвет, композиция и символы подчеркивали единство человека и государства. Современные пейзажи демонстрируют индивидуализированное восприятие мира. Художники обращаются к экологии, урбанизации, одиночеству и личному опыту. Пространство уже не идеологическое, а рефлексивное. Сравнение двух эпох показало, что пейзаж — это культурный код времени. Он позволяет проследить переход от коллективистского идеологического взгляда к многослойному, критическому и индивидуальному восприятию мира. Пейзаж фиксирует изменения в отношении человека к пространству и служит важным источником для понимания культурных и исторических трансформаций.

Блокадная летопись Вячеслава Пакулина // URL: https://antiqueland.ru/articles/1389/ (дата обращения: 16.11.2025).

Троцкий Л. Д. История русской революции. Том 1. — RUGRAM, 2025. — 544 с.

Аксенова А. Искусство XX века. Ключи к пониманию. События, художники, эксперименты. — Эксмо, 2025. — 208 с.

Соцреализм // arzamas.academy URL: https://arzamas.academy/materials/1204 (дата обращения: 16.11.2025).

Русское искусство XX века // arzamas.academy URL: https://arzamas.academy/likbez/russian-art-xx (дата обращения: 16.11.2025).

Российские пейзажисты VIII–XX вв. Часть 1. — Ridero, 2016. — 38 с.