Формирование японской архитектуры XX века

Концепция

Архитектура Японии первой половины XX века представляет собой редкий пример того, как процесс модернизации не разрушил традиционные основания культуры, а стал способом их осмысления в новых материалах и формах. После длительной изоляции периода Эдо (1603—1868)) и преобразований эпохи Мэйдзи (1868–1912) Япония оказалась в ситуации стремительного заимствования западных технологий и художественных принципов. В архитектуре этот процесс означал переход от деревянных построек традиционного типа сёин-дзукури к каменным и железобетонным сооружениям, ориентированным на функциональность и рациональность. Вместе с тем, уже в 1930-е годы среди японских архитекторов формируется стремление не столько подражать западным образцам, сколько искать способы выражения национальных представлений о пространстве и гармонии средствами современного строительства.

Выбор темы обусловлен интересом к тому, как архитекторы Японии сумели соединить западный функционализм и принципы рационального проектирования с философскими категориями собственной культуры — ма (пауза, промежуток), ваби и саби (аскетическая простота, красота несовершенства), а также традиционным ощущением вовлеченности человека в природный контекст. Японская архитектура исторически формировалась на идее вписанности в природу, отсутствия жесткой границы между интерьером и внешней средой. Это представление оказалось совместимо с модернистским поиском простоты и структурной ясности. Таким образом, обращение к японскому опыту позволяет рассмотреть не только историю отдельных стилей, но и более общий вопрос — как архитектура становится инструментом культурного перевода и адаптации идей.

Ключевой вопрос исследования: как архитекторы Японии первой половины XX века адаптировали идеи западного модернизма, сохранив при этом национальные представления о пространстве, природе и гармонии?

Гипотеза исследования заключается в том, что в 1920–1950-е годы в Японии сложилась особая форма модернизма, основанная на сочетании западных конструктивных принципов с традиционными эстетическими и философскими категориями японской культуры. Эти принципы: гибкость пространственной организации, уважение к природной среде, ощущение пустоты как значимого элемента композиции — позволили сформировать самостоятельную архитектурную школу, определившую направление развития японского зодчества во второй половине XX века.

Принцип отбора материала основан на анализе архитектурных объектов, созданных в 1890–1950-е годы, в которых прослеживается взаимодействие традиционной японской и западной архитектурной мысли. Особое внимание уделяется творчеству Фрэнка Ллойда Райта, Антонина Рэймонда, Дзюндзо Сакакуры, Кунио Маэкавы и Мамору Ямады — архитекторов, чья работа иллюстрирует разные этапы становления японского модернизма. Визуальный материал составляют фотографии зданий, позволяющие проследить пространственные решения, работу с масштабом, светом и материалом.

Принцип выбора и анализа текстовых источников строится на сочетании историко-архитектурных и культурологических трудов. Рубрикация исследования отражает поэтапное становление японского модернизма.

Таким образом, исследование направлено на выявление закономерностей взаимодействия традиции и модернизма в архитектуре Японии первой половины XX века, где визуальный язык зданий становится отражением философских основ национальной культуры, а не просто формальным следствием заимствований.

Контекст модернизации: архитектура Японии 1868–1930-х годов

Кисуки Симидзу, Здание Первого национального банка, 1872 г.

Реставрация Мэйдзи (1868) стала отправной точкой стремительной модернизации Японии. Страна, долгое время остававшаяся в относительной изоляции, столкнулась с необходимостью быстро сократить технологическое отставание от Европы и США. Новый политический курс предполагал активное заимствование западных технологий и институтов, сохраняя при этом национальную культурную основу. Эта двойственность определила характер всей японской архитектуры конца XIX — первой трети XX века.

Уже в 1870–1880-е годы в Японии появляются телеграф, современный печатный станок, железная дорога, металлические суда и новые образовательные учреждения. Однако быстрый приток инноваций обострил вопрос о культурной идентичности. В период Тайсё (1912–1926) западные образцы зачастую воспринимались как безусловно передовые, что приводило к снижению интереса к собственным традициям. Именно на этом фоне оформился напряженный диалог между модернизацией и национальной культурой, ставший центральной темой архитектурного развития первой половины XX века.

Сэйдзю Татэиси, Начальная школа Кайти, 1876 г.

Ранняя модернизация и стиль гийофу

Открытие страны для иностранцев вызвало потребность в зданиях, внешне соответствующих европейским представлениям о современности. Поскольку у японских мастеров не было опыта каменного строительства, а также доступа к материалам, эти сооружения создавались преимущественно из дерева. Так появился стиль гийофу — «псевдозападная архитектура», сочетающая европейские композиции (симметрия, портики, башни, фронтоны) с техникой традиционного японского деревянного строительства.

Гийофу стал важным переходным этапом: он позволил японским архитекторам освоить новые типологии зданий и подготовил почву для профессионализации архитектурного образования.

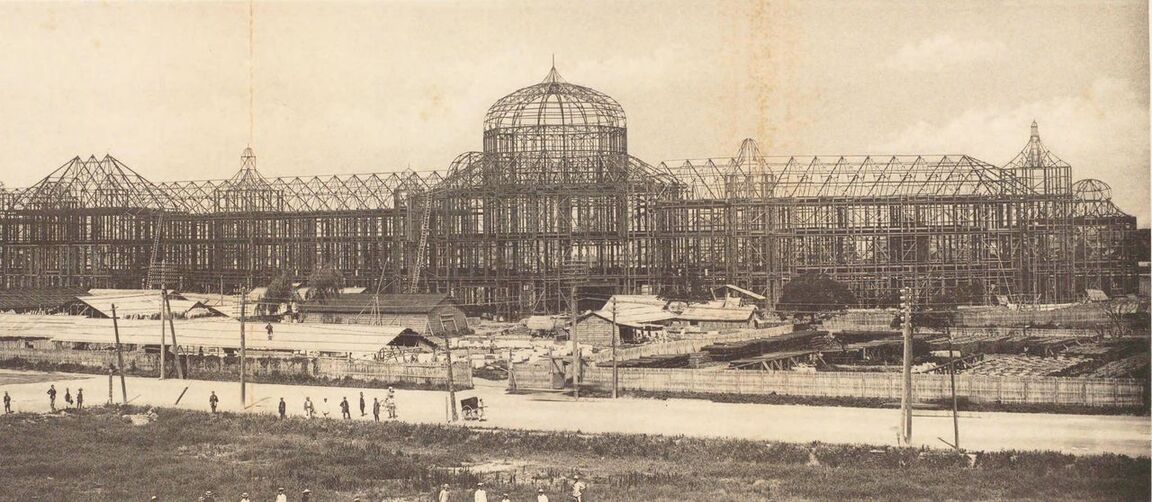

Уильям Киннинмонд Бёртон, Рёункаку, 1890 г.

В конце XIX века в страну приглашаются иностранные специалисты, среди которых главную роль сыграл Джозия Кондер. Его ученики — Кинго Тацуно, Токума Катаяма, Тацудзо Соне — получили европейское образование и стали первым поколением архитекторов, способных работать на уровне международных стандартов.

В этот период в архитектуру входят кирпич, камень, сталь, современные инженерные системы. Постройки приобретают законченный европейский облик: в городах появляются административные здания, банки, вокзалы и университетские библиотеки. Однако переход к западной архитектуре усиливает вопрос о том, способна ли Япония создать собственный национальный стиль.

Вильгельм Бёкманн и Герман Густав Луи Энде, Здание Министерства юстиции в Токио, 1895 г.

Тацуно Кинго, Банк Японии, 1890–1896 гг.

Тацудзо Сонэ и Сэйитиро Тюдзо, Библиотека университета Кейо, 1912 г.

Тацуно Кинго, Вокзал Токио, 1914 г.

Поиск национальной архитектуры: стиль тэйкан и японский модерн

В начале XX века усиливается стремление объединить современные строительные технологии и японские пространственные принципы. На этой основе складываются два ключевых направления:

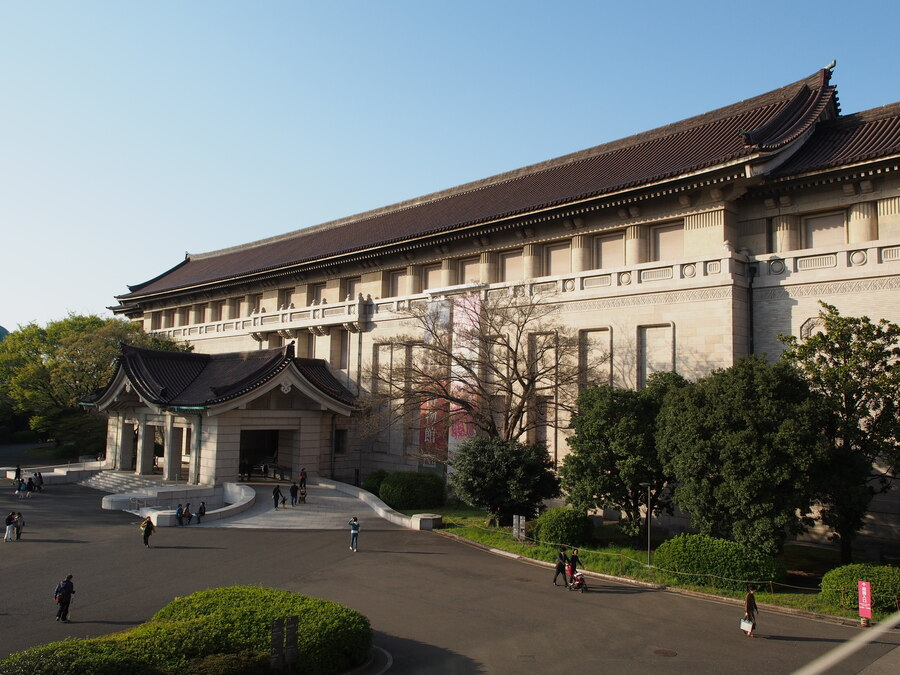

Имперский стиль тэйкан, сочетающий западный конструктивный каркас и классическую японскую кровлю. Этот стиль применялся преимущественно в государственных и имперских учреждениях, где архитектура служила инструментом репрезентации национальной идеи.

Национальный модернизм, исследующий возможности соединения традиционной японской эстетики: внимания к материалу, свету, пустоте, связи с природой — с модернистскими формами. Эти поиски отходили от строгой европейской симметрии и становились основой будущего синтеза традиции и функционализма в архитектуре середины XX века.

Того Мурано, Театр кабуки, 1890 г.

Арата Эндо, Зал собраний, 1938 г.

Токума Катаяма, Национальный музей Нары, 1889–1894 гг.

Период 1868–1930-х годов стал этапом формирования современной японской архитектуры. Модернизация началась с попыток воспроизвести европейские модели, но постепенно переросла в поиск собственного пути. Противоречие между западными технологиями и традиционной культурой не было разрешено полностью, но именно эта напряжённость породила уникальный архитектурный язык, который впоследствии станет основой для работ Кэндзо Тангэ, метаболистов и архитекторов послевоенной эпохи.

Диалог с Западом: от эклектики к раннему модернизму

Начало ХХ века стало для японской архитектуры периодом интенсивного культурного обмена с Европой и США. Прекращение самоизоляции в эпоху Мэйдзи уже открыло путь западному градостроительству, однако именно 1910–1930-е годы можно считать этапом качественного переосмысления западного модернизационного опыта. В это время формируется первое поколение японских архитекторов, получивших образование в Европе и США и стремившихся не копировать зарубежные образцы, а сочетать их с японскими традициями пространства, света и пропорции.

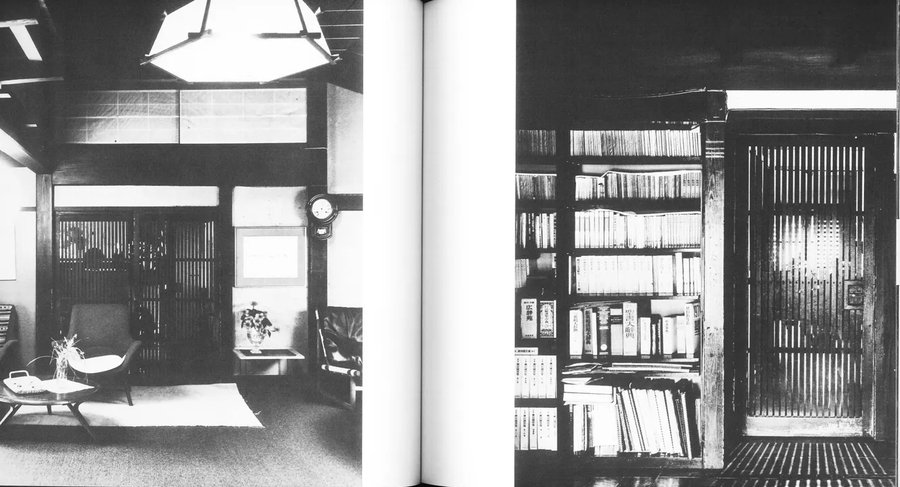

Кунио Маэкава, дом Кунио Маэкавы, 1942 г.

Первое поколение архитекторов-модернистов: учёба в Европе и новые ориентиры

После Первой мировой войны, на фоне экономического подъёма, Япония столкнулась с необходимостью массового строительства административных, транспортных и образовательных зданий. Первые архитекторы-модернисты — выпускники Токийского университета и участники объединения Бунриха — стремились отказаться от эклектики и исторических стилей, развить язык рациональной архитектуры. Именно в этот период молодые японские архитекторы активно отправлялись учиться в Германию, Нидерланды и Францию, где напрямую соприкасались с Баухаузом, де Стейлом, конструктивизмом и идеями Ле Корбюзье. Для японской архитектурной культуры это стало поворотным моментом: впервые появилась возможность не только видеть западные сооружения, но и участвовать в их проектировании.

Интерес архитекторов к рациональности совпал с традицией гибкого, лёгкого пространства — и именно это сочетание стало дальнейшим основанием японского модернизма.

Сакакура Дзюндзо, Музей современного искусства, 1951 г.

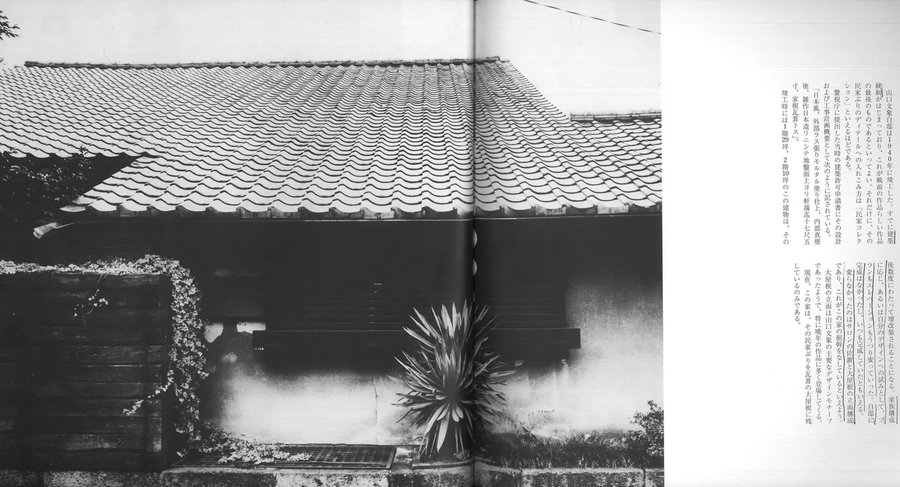

Ямагучи Бунсё, дом Ямагучи, 1940 г.

Влияние ар-деко, Баухауза и конструктивизма

В 1920-е годы японские архитекторы активно вбирали в себя западные идеи: ар-деко — декоративность, динамика вертикалей, геометризация орнамента; Баухауз — функциональность, отказ от декора, приоритет конструктивной логики; конструктивизм — выразительность структуры, открытые каркасы, социальная направленность архитектуры.

Символическим рубежом стало землетрясение Канто 1923 года, уничтожившее большинство кирпичных зданий. На этом фоне железобетон, активно применявшийся в Европе, был воспринят как безопасный и технологически прогрессивный материал. Его возможности японские архитекторы развивали особенно быстро.

Одна из ключевых фигур периода — Антонин Рэймонд, чешско-американский архитектор и ученик Фрэнка Ллойда Райта, который работал в Японии с начала 1920-х. Именно он стал посредником между органической архитектурой Райта и формирующимся японским модернизмом.

Антонин Рэймонд, Дом Рейнандзака, 1924 г.

Рэймонд экспериментирует с бетонной конструкцией, но оставляет пространство гибким, опираясь на японские представления о модульности и лёгкости.

Антонин Рэймонд, Токийский женский христианский колледж, 1921–1938 гг.

Здание христианского колледжа сочетает модернистскую простоту объёмов с продуманной защитой от влажного климата и летней жары.

Рэймонд одним из первых доказал, что модернизм не противоречит японской традиции — наоборот, может её уточнять и усиливать. Его подход послужил ориентиром для следующего поколения архитекторов.

Мамору Ямада, Центральный телеграф, 1927 г.

Среди японских архитекторов, стремившихся к функционализму, особенно выделяется Мамору Ямада

Мамору Ямада, Больница Министерства общественного здравоохранения, 1953 г.

Ито Масабуми, Хедожественная школа в Осаке, 1927–1929 гг.

Художественная школа в Осаке — строгое двухэтажное здание без украшений, с единственной японской реминисценцией — черепичной крышей и интеграцией с садовым ландшафтом.

Йошида Тэцуро, Центральный почтамт, 1939 г.

В здании Центрального почтамта пропорции окон и ритм белых стен создают впечатление лёгкости, перекликающееся с эстетикой «пустоты» и света в японской традиции.

Окада Синъитиро, Театр Кабуки-дза, 1924 г.

Несмотря на сильное западное влияние, японская архитектура никогда не становилась полностью «европейской». Даже в период увлечения Баухаузом и конструктивизмом архитекторы пытались сознательно включать элементы национальной эстетики. Это приводило к формированию японской версии модернизма, в которой пропорции оставались ближе к традиционным, крыши сохраняли панорамность и удлинённость, пространство оставалось подвижным и модулируемым, здания продолжали ориентироваться на природное окружение.

Ито Тюта, Храм Цукидзи Хонгандзи, 1934 г.

В 1930-е годы, на фоне роста милитаризма и идеологии духа Ямато, архитектурная политика меняется. Рациональные модернистские проекты отходят на второй план, уступая место неотрадиционному «стилю императорской короны» — тяжёлым зданиям с классическими бетонными корпусами и обязательной черепичной крышей.

Дзин Ватанабэ, Токийский национальный музей, 1937 г.

Этот стиль был призван визуально закрепить идею японской имперской преемственности и противопоставить Японию западной модернистской универсальности.

Рёити Кавамото, Военный клуб, 1934 г.

К концу 1930-х японская архитектура накопила богатый опыт адаптации западного модернизма. Несмотря на идеологические колебания, именно этот период заложил основы той архитектурной школы, которая после войны станет одной из ведущих в мире.

Освоение железобетонного каркаса и его эстетики, внимание к климатическим факторам, интеграция функционализма с японской пространственностью, опыт учебы у крупнейших европейских модернистов, первые попытки создания «интернационального» японского стиля. Этот фундамент станет ключевым для последующих десятилетий — от метаболизма до современной японской архитектуры второй половины ХХ века.

Фрэнк Ллойд Райт и влияние органической архитектуры

Появление Фрэнка Ллойда Райта на японской архитектурной сцене стало одним из наиболее важных событий периода раннего модернизма. Его концепция органической архитектуры, основанная на идеях природной гармонии, пространственной текучести и честного использования материалов — совпала с ключевыми принципами японской традиции, заложенными ещё в архитектуре сёин-дзукури и буддийских храмовых комплексах Киото. В 1910–1930-е годы его влияние стало фундаментом для формирования новой эстетики в японской архитектуре, позволившей объединить западную модернистскую логику с древними принципами японского пространства.

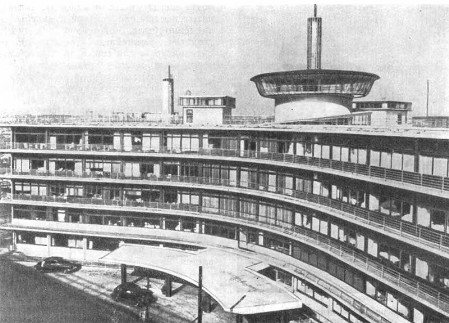

Фрэнк Ллойд Райт, Отель Империал, 1916–1922 гг.

Впервые Райт посетил Японию в 1905 году, задолго до получения крупного заказа. Ему была хорошо знакома японская художественная традиция: Райт коллекционировал гравюры укиё-э, изучал японские интерьеры, чувствовал близость японской эстетики своим собственным поискам.

Ключевую роль в приглашении Райта сыграл Аисаку Хаяси, первый японский управляющий отеля Империал (с 1909 года). Обладая глубоким знанием американской культуры, Хаяси стремился создать гостиницу, которая не только соответствовала бы мировым стандартам роскоши, но и представляла бы Японию как современную страну, открытую международным связям.

После серии встреч и переговоров в Чикаго, Райт был утвержден главным архитектором нового здания отеля. С 1916 года он неоднократно приезжал в Японию, ведя проект лично.

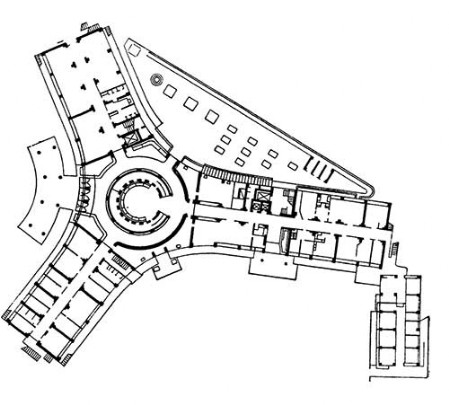

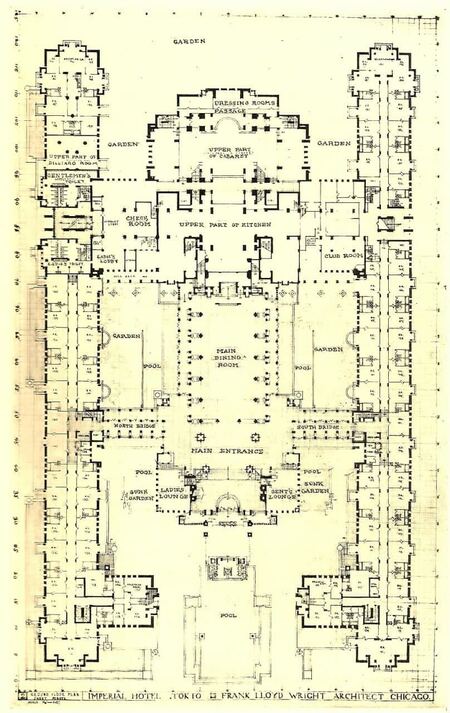

планы отеля Империал

Формальная композиция отеля Империал стала ярким примером синтеза западной органической архитектуры и японского чувственного восприятия пространства.

Здание горизонтально вытянуто, противопоставляя себя набиравшей популярность вертикальности американских небоскрёбов; объемы расположены каскадно, на разных уровнях, создавая игру плоскостей и светотени; жилые номера размещены на нижних этажах, что визуально интегрирует здание с окружающим садом Хибия.

Использование оя-иси (вулканического камня из Точьиги) и декоративного кирпича подчеркивало честность материала — принцип, который Райт высоко ценил и в американских постройках, и в японских деревянных храмах.

Фрэнк Ллойд Райт, Отель Империал, интерьер

Райт спроектировал не только архитектуру, но и мебель, светильники, ковры, посуду, графику.

Все элементы объединялись повторяющимися геометрическими мотивами, создавая полную художественную целостность пространства — принцип Gesamtkunstwerk, который перекликался с японской традицией цельности интерьера.

1 сентября 1923 года, в день официального открытия, произошло Великое землетрясение Канто. Несмотря на мощные колебания и пожары, здание Райта устояло. Это закрепило в японском профессиональном сообществе мысль о необходимости проектировать здания исходя из природных условий, а не вопреки им — принцип, родственный как органической архитектуре, так и традиционным японским постройкам.

Традиция как основа нового

В 1930–1950-е годы японская архитектура переживает глубокий пересмотр собственного пути. Период ранней модернизации после Реставрации Мэйдзи привёл к почти полному отказу от традиционных форм: европейские материалы, конструкции и стили воспринимались как единственный возможный путь обновления. Однако уже к 1930-м годам, на фоне роста националистических настроений, милитаристской идеологии и культурной замкнутости начинается поиск японской архитектурной идентичности, но уже в новых материалах и в диалоге с модернизмом. Этот период становится первой крупной волной осознанного возвращения к традиционным пространственным принципам: к пустоте (ма), эстетике скромности и природности (ваби-саби), открытости и текучести пространства, единству дома и ландшафта.

Уэно Исабуро, Особняк в Киото, 1928–1929 гг.

В японской культуре пустота никогда не была негативным понятием. Она имела сакральный статус состояния присутствия, покоя и потенциальной наполненности. Понятие ма (промежуток, пауза, межпространство) не означает отсутствие формы, напротив, это осмысленное пространство, которое каждый может наполнить смыслом. В архитектуре ма проявляется как способность давать пространству дышать: в широких галереях, выносных каркасах, раздвижных перегородках, плавных переходах между интерьером и садом.

Эта чувствительность к пустоте связана с эстетикой ваби–саби — скромности, уединенности, несовершенства и естественности. Ваби — простота и добровольная бедность, сдержанность. Саби — выразительная незавершенность. Эти качества проявлялись даже в новых материалах: следы опалубки на бетоне, неровность деревянных поверхностей, шероховатости и ритм каркаса. В отличие от европейской традиции, в которой пустота трактуется как отсутствие, нехватка смысла, японская архитектурная мысль видит в пустоте основу гармонии. Поэтому японский город исторически не имел центра и развивался сетью — органично, без стремления к монументальной оси или жесткой иерархии. Этот нелинейный принцип мышления о пространстве позже станет фундаментом для работ японских модернистов.

Оживленная главная улица Синдзюку, ок. 1930 г. автор неизвестен

С начала 1930-х Япония вступает в период усиливающегося национализма: выход из Лиги Наций, милитаризация, распространение концепции «духа Ямато». В архитектуре это выражается в утверждении стиля императорской короны — массивных государственных зданий с обязательными традиционными черепичными кровлями. Это была архитектура идеологии, а не творчества. Однако параллельно с этим в профессиональной среде формируется другое направление — архитекторы, которые не отвергали модернизм, но стремились переосмыслить традицию через него. Они работали с бетоном, стеклом, каркасными системами, но использовали их для выражения японского понимания пространства. Ключевыми фигурами этого направления стали Кунио Маэкава, Дзюндзо Сакакура и ряд менее известных архитекторов, работавших в жилом и выставочном строительстве. Именно они создали интеллектуальную базу будущего японского модернизма.

Кунио Маэкава, Многоквартирный дом Харуми, 1958 г.

Кунио Маэкава — одна из центральных фигур поколения, сформировавшего архитектуру послевоенной Японии. В конце 1920-х годов он работал в Париже в бюро Ле Корбюзье, учился принципам современной архитектуры, минимализму форм, функционализму, открытому плану. Вернувшись в Японию, он оказался между двумя полюсами: традиционалистами, которые адаптировали современную технику к историческим стилям, и модернистами, стремившимися к разрыву с прошлым. Маэкава создал собственную синтетическую позицию: строгий модернистский каркас он сочетал с японскими пропорциями, горизонтальностью и логикой пространственного дыхания. Его ранние дома 1930–40-х годов демонстрируют это соединение: бетонные структуры, но с мягкой пластикой пространства, открытыми террасами, переходами к саду, раздвижными перегородками. Проект Многоквартирного дома Харуми (реализованный в 1958 году, но задуманный в 1940-х) стал одним из первых примеров попытки адаптировать европейское коллективное жилье к японским привычкам и эстетике пространства.

Дзюндзо Сакакура, Международный японский дом, 1955 г.

Ученики Корбюзье сыграли ключевую роль в формировании японского модернизма. Среди них — Дзюндзо Сакакура, ставший известным после триумфа Японского павильона на Парижской выставке 1937 года, получившего Гран-при. Павильон удивил европейскую публику сочетанием современного каркасного конструктивного мышления, лёгкости традиционного японского пространства, размытости границ между внутренним и внешним, ясного ритма и пропорций, напоминающих японские храмы и чайные павильоны.

В нём впервые на международном уровне было показано, что японская архитектура может быть современной, но не утрачивать национальные особенности. По сравнению с павильонами Корбюзье тех же лет (строгими, функциональными, логичными), работа Сакакуры выглядела более гибкой, текучей, воздушной.

Дзюндзо Сакакура, Японский павильон на Международной выставке в Париже, 1937 г.

К 1950-м годам сформировалась архитектурная среда, в которой традиция уже не воспринималась как пережиток, а модернизм как единственная истина. Именно в этой точке возникает интеллектуальная база, из которой позже вырастут и метаболизм, и японский брутализм, и послевоенный модернизм.

1930–1950-е годы были важнейшим этапом для японской архитектуры XX века. Они стали временем переосмысления традиционных пространственных категорий (ма, ваби-саби, мудзё), формирования синтетического подхода, в котором традиция и модернизм дополняют друг друга, появления первых японских архитекторов мирового уровня, подготовки культурной базы для будущих архитектурных течений второй половины века.

Возвращение к традиции в эти десятилетия было не реставрацией прошлого, а шагом к созданию нового — японского модернизма, который смог обрести собственное лицо.

Итог: формирование японской версии модернизма

Послевоенная Япония оказалась в ситуации радикального обнуления. Хиросима и Нагасаки были стерты с лица земли, промышленные города лежали в руинах, а прежняя идеологическая система рухнула вместе с имперским мифом. Архитектура, как наиболее чувствительный индикатор социальных изменений, не могла просто продолжить линию 1930-х — слишком многое требовалось переосмыслить: пространство города, структуру общества, сам смысл современности. Однако именно в этих условиях произошёл ключевой поворот: традиция стала не противопоставлением модернизму, а основой для новой архитектуры, способной реагировать на вызовы индустриализации, урбанизации и стремительного экономического роста.

Реформы оккупационного времени: отказ императора от божественного статуса, аграрная реформа, демократизация политических институтов, американское влияние — создали парадоксальную ситуацию. С одной стороны, происходил колоссальный социальный рывок; с другой — разрушение традиционных форм жизни породило острую потребность в культурной опоре. В стране шла стремительная индустриализация: к середине 1950-х промышленный бум привёл к резкому росту строительства и урбанизации. При этом жилищная проблема оставалась нерешенной — многоквартирные дома либо механически копировали западные модели, либо пытались перенести в бетон структуру традиционного дома. Архитекторы понимали: компиляция старого с новым недостаточна. Необходимо создать современную архитектурную систему, которая одновременно удовлетворяла бы функциональные запросы индустриального общества, сохраняла японское ощущение пространства и была способна работать в масштабах города и метрополии. Именно эта задача станет фундаментом японской версии модернизма.

Если довоенные модернисты работали преимущественно с отдельными зданиями, то 1950-е изменили фокус. Масштаб проблем требовал не здания, а пространственных сценариев, новых принципов организации городской среды. Это был переход от ремесленного модернизма к структурному мышлению о городе. Традиционное японское восприятие пространства: открытость, гибкость, отсутствие фиксированного центра — неожиданно оказалось созвучным вызовам времени. Именно поэтому архитекторы могли смело двигаться к крупномасштабным утопическим проектам: они не разрушали традицию, а масштабировали её. Отсюда интерес к модульности, наращиваемым структурам, временности и изменчивости, идее живого города. Все эти принципы — прямое продолжение категорий ма и мудзё, но перенесенных в сферу градостроительства.

Кэндзо Тангэ стал ключевой фигурой, систематизировавшей и преобразовавшей наследие раннего модернизма. Его путь — прямое продолжение линии Маэкавы, Сакакуры, европейского модернизма, но дополненное уникальной способностью мыслить пространством как философской категорией.

Кэндзо Тангэ, Мемориальный центр Мира в Хиросиме 1949–1956 гг.

Именно этот ансамбль стал точкой рождения послевоенной японской архитектуры. Тангэ смог соединить модернистскую каркасно-рациональную структуру, традиционную японскую горизонтальность, пустоту как архитектурный жест и символический слой, свойственный синтоистской культуре.

К середине 1950-х — началу 1960-х Япония приходит к уникальной архитектурной модели, сформированной под влиянием традиционных пространственных категорий (ма, мудзё, ваби-саби), раннего модернизма 1920–30-х (Маэкава, Сакакура), послевоенных проблем урбанизации, индустриального роста, национального поиска идентичности.

Эта модель отличалась от западного модернизма тем, что не стремилась к монументальному центру, принимала изменчивость и временность как норму, видела в пустоте не отсутствие, а потенциал, сочетала технологический оптимизм с традиционной гармонией с природой.

Поэтому японская версия модернизма оказалась не копией европейской архитектуры, а самостоятельным направлением, способным предложить миру новые идеи — от мегаструктур до капсульных домов и экологической урбанистики.

Вывод

Формирование японской версии модернизма в архитектуре первой половины ХХ века не было ни простым заимствованием западных идей, ни механическим продолжением национальной традиции. Напротив, оно стало результатом сложного диалога между внешним давлением модернизации и внутренними культурными механизмами адаптации. Анализ работ Антонина Раймонда, Кунио Маекавы и раннего Кэндзо Тангэ позволил выявить устойчивую модель творческого синтеза, в рамках которой западный функционализм, идеи рациональности и технологичности переосмысливались через призму традиционного японского понимания пространства, природы и конструкции. Модульность, гибкость, легкость деревянных структур, взаимосвязь интерьера и окружающей среды — всё это не исчезло в эпоху модернизма, но было переведено на новый, индустриальный язык. Послевоенное восстановление Японии усилило этот процесс: на фоне разрушений и необходимости быстрых решений архитекторы вновь обращаются к традиции, видят в ней источник идей для обновления и модернизацию. В 1950-е гг. этот синтез выходит на новый уровень, становясь основой для дальнейших поисков поколения метаболистов и определяя лицо японской архитектуры на рубеже середины века. Таким образом, японцы создали собственную форму модернизма не путем отказа от традиции, а через ее трансформацию: традиционные пространственные и конструктивные принципы были заново осмыслены в рамках модернистского мировоззрения и использованы как катализатор архитектурных инноваций. Этот подход стал уникальным вкладом Японии в мировую историю архитектуры XX века.

Главева Д. Г. Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия // М. : Вост.лит., 2003. URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/GI5g0LfTOqzH3PGiVRZeZa0ObzZr0vsNLfn8143Bfj7R50noBW9dVOnIeUctGt380DEKkhFNquUKjpQInPuCq05K6FsMbKaV4dxN7PpgyMLqpZIK46ZCEg/Glaveva_D_g_-Traditsionnaya_Yaponskaya_Kultura_Spetsifika_Mirovospriatia-_2003.pdf (дата обращения: 10.11.2025).

Коновалова Н. А. Современная архитектура Японии. Традиции восприятия пространства // М., 2017. URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/tJhnL1eYTwYDwDt4KeCkHG5tQ7vw2tdqe6v3DSiKWW8zpWVsPco2J9nhLGuK9lqS3Bcr1PHJK0ecVuk-uq7w8M2tIb0E0Tnkzo-OZ0Pv57WxH8WkJugXeQ/1konova_lova_sovr_arhitektura_yaponii.pdf (дата обращения: 10.11.2025).

Аветисян, А. Д. Эстетика югэн, саби, ваби, нарэ и вкус умами. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда (С. 248-263.) // Вестник МГХПА, 2014. URL: https://xn----7sbabalfgj4as1arld1aqs8v.xn--p1ai/uploads/catalogfiles/1406_sbornik_1-2014_light.pdf (дата обращения: 10.11.2025).

Сытник В. М. Особенности развития японской архитектуры в двадцатом столетии // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2012. № 11 (91). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-yaponskoy-arhitektury-v-dvadtsatom-stoletii-1 (дата обращения: 10.11.2025).

Сытник В. М. Философия пустоты в японской и европейской архитектуре // Вестник БГУ. 2015. №S6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-pustoty-v-yaponskoy-i-evropeyskoy-arhitekture (дата обращения: 10.11.2025).

Локтев В. И. «Всеобщая история архитектуры. Том 11. Архитектура капиталистических стран XX в.», глава «Архитектура Японии» // Москва, Стройиздат, 1973. URL: https://east.totalarch.com/universal_history_of_architecture/japan_1920_1960s (дата обращения: 10.11.2025).

Молодяков В. Э. Мэйдзи исин: японская консервативная революция // Вопросы национализма. 2014. № 2 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/meydzi-isin-yaponskaya-konservativnaya-revolyutsiya (дата обращения: 10.11.2025).

Дмитрий С. Ц. Основные направления архитектуры Японии периода Мэйдзи и Тайшо (конец XIX — начало XX вв.) // Вестник ИШ ДВФУ. 2024. № 1 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-arhitektury-yaponii-perioda-meydzi-i-taysho-konets-xix-nachalo-xx-vv (дата обращения: 11.11.2025).

https://akunevich-angelina.blogspot.com/2017/10/blog-post_39.html (дата обращения: 18.11.2025)

https://visitmatsumoto.com/ru/spot/kaichischool/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83 (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g14129569-d7348704-Reviews-Ministry_of_Justice_Old_Main_Building-Kasumigaseki_Chiyoda_Tokyo_Tokyo_Prefectu.html (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/boj-to-end-yield-curve-control-etf-buying-tuesday-nikkei-says?cmpid=china-markets&&&& (дата обращения: 18.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Old_Keio_University_Library_3.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c13321/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.flickr.com/photos/wakiiii/albums/72157625043616478/with/3398322343 (дата обращения: 18.11.2025)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kubo_Auditorium_of_Mooka_City.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://colbase.nich.go.jp/organizations/3?locale=en (дата обращения: 19.11.2025)

https://flatica.ru/statyi/arhitektura-dom-yaponskogo-modernista-kunio-maekavy-stsetivw-vs~85042338 (дата обращения: 19.11.2025)

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE (дата обращения: 19.11.2025)

https://placeswe.live/places/bunzo-yamaguchi-house (дата обращения: 19.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonin_Raymond (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.johnbarrarchitect.com/post/2018/10/02/docomomojapan10001-tokyo-womens-christian-university-antonin-raymond (дата обращения: 19.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mamoru_Yamada (дата обращения: 19.11.2025)

https://11-arh-kapitalistich-stran-20v.archisto.info/arh-aziya-20v-27.html (дата обращения: 19.11.2025)

https://disk.yandex.ru/i/daANr9lNZ0brkQ (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.oldtokyo.com/central-post-office-tokyo-c-1935/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kabuki-za#: ~:text=Shops%20in%20basement%20Level%205, and%20reflect%20the%20different%20seasons. (дата обращения: 19.11.2025)

https://media1.thrillophilia.com/filestore/e5f438umy5kix56t1stawpi928a0_1618899525_shutterstock_1427133110.jpg (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.timeout.com/tokyo/museums/free-admission-day-at-the-tokyo-national-museum (дата обращения: 19.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tokyo_National_Museum_Main_Building_P3303258.jpg (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.oldtokyo.com/ex-soldiers-hall-kudan-tokyo-c-1935/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.imperialhotel.co.jp/en/tokyo/special/wright-building (дата обращения: 19.11.2025)

https://levelvan.ru/pcontent/wright-3/obshestvennye (дата обращения: 19.11.2025)

https://condehousejapan.com/2020/07/08/god-is-in-the-details/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.oldtokyo.com/the-bustling-main-street-of-shinjuku-tokyo-c-1930/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/365776800967868622/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://dome.mit.edu/handle/1721.3/131507 (дата обращения: 19.11.2025)

https://bdt.degruyter.com/architect/kunio-maekawa/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.urbanmishmash.com/art-culture/exhibitions/junzo-sakakura-architecture/#: ~:text=Junzo%20Sakakura%20(1901%2D1969), the%20centre%20of%20architectural%20design. (дата обращения: 19.11.2025)