От хорала к пиршеству: иконография музыки между сакральным и повседневным

Музыка на протяжении всей истории европейской культуры была не только звуковым, но и визуальным феноменом. Она оставляла след не только в слуховой памяти, но и в образах — на страницах манускриптов, в фресках, гравюрах и картинах. Иконография музыки позволяет увидеть, как общество воспринимало её смысл и место в жизни: как сакральное откровение, как часть ритуала или как средство развлечения и телесного наслаждения.

Особый интерес представляет смещение акцентов в изображении музыки — от её строгого и возвышенного сакрального образа в Средневековье к более земным, бытовым и праздничным контекстам в эпохе Ренессанса и стиле барокко. Этот переход можно рассматривать как путь от хорала, звучащего под сводами собора, к музыке, сопровождающей пир или уличное представление.

Философская рамка, которую предлагает Ницше в трактате «Рождение трагедии из духа музыки», позволяет интерпретировать этот процесс глубже. Ницше противопоставляет два художественных начала: аполлоническое и дионисийское. Аполлоническое связано с гармонией, порядком, стремлением к высшему и эскапизмом через форму и красоту. Дионисийское же воплощает экстаз, телесность, разрушение границ и растворение в коллективном переживании.

Если применить эту оптику к иконографии музыки, можно заметить, что сакральные изображения — ангелы с арфами, монахи, поющие хоралы, орган как «голос собора» — выражают аполлоническое начало. Музыка предстает как средство соединения человека с Богом, как упорядоченный, возвышенный звук, вырывающий человека из повседневности. Напротив, изображения уличных музыкантов, сельских праздников, застолий с лютнистами или танцующих пар воплощают дионисийское: музыку как форму земного удовольствия, телесного движения и коллективного экстаза.

Однако музыка как медиум никогда не принадлежала только одной из этих сфер. Даже в сакральных хоралах присутствует телесный элемент дыхания и голоса, а в танцевальной музыке — стремление к единству и гармонии. Поэтому иконография фиксирует не абсолютное разделение, а смещение центра тяжести: от сакрального возвышенного образа музыки к земному, телесному и чувственному.

Настоящее исследование посвящено этому переходу. На материале средневековых манускриптов, ренессансных миниатюр, барочных картин и гравюр будет рассмотрено, как менялось визуальное представление музыки, и как оно воплощало трансформацию культурных смыслов.

«Мозаика апсиды базилики Сант-Апполинаре-ин-Классе». Равенна. Ок. 549 г.

В этой мозаике святой Апполинарий представлен среди паствы, тогда как над ним раскрывается космическое видение — крест в сияющем круге, ангелы и небесный свет. Музыка здесь не изображена напрямую, но присутствует как символический принцип гармонии мироздания, соотносимый с «музыкой сфер». Это чисто аполлоническое выражение музыки как категории порядка и стройности.

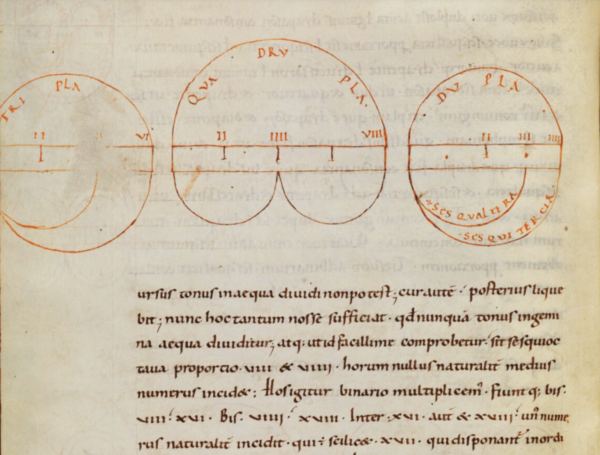

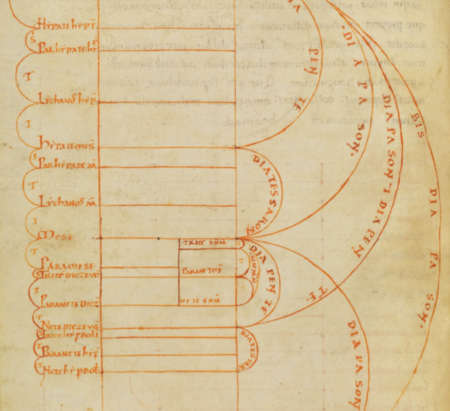

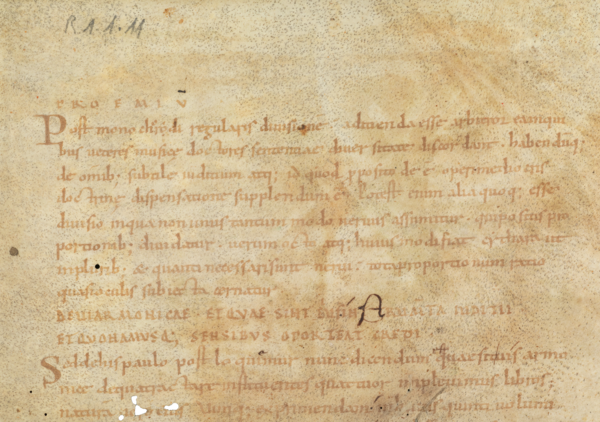

Боэций. «De institutione musica». Веллингтон, Библиотека Александра Тернбулла. XI–XII вв.

В раннесредневековой мысли это символическое измерение получило рациональное оформление. Боэций определяет музыку как часть quadrivium — науки о числе, наряду с арифметикой, геометрией и астрономией. Его схемы интервалов и ладов, абстрактные диаграммы и текстовые прологи демонстрируют стремление к математическому осмыслению звучания. Музыка оказывается не столько искусством слуха, сколько дисциплиной разума, подчинённой законам пропорции и меры.

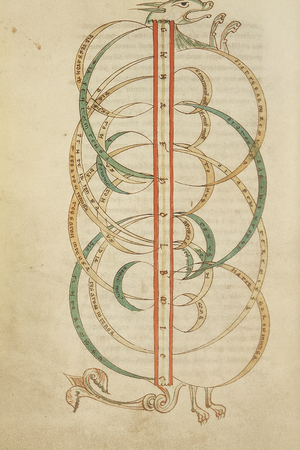

Боэций. «De institutione musica». Веллингтон, Библиотека Александра Тернбулла. XI–XII вв.

На листе слева виден пролог, где автор определяет музыку как часть квадривия — науки, которая изучает соотношения чисел и пропорций.

На листе справа странице представлена одна из самых известных музыкально-теоретических схем Средневековья — диаграмма «музыкальной лестницы» (scala), соединяющая разные интервальные соотношения. Линии, закручивающиеся вокруг вертикальной оси, символизируют гармоническое соотношение тонов, а изображение фантастического животного придаёт схеме наглядность и аллегоричность.

«Давид с арфой». Westminster Psalter. Лондон, Британская библиотека. Ок. 1200 г.

Эта миниатюра особенно ясно выражает аполлоническое начало в иконографии музыки: гармония, ясность и обращённость к трансцендентному порядку. Давид с арфой становится не только символом библейской традиции, но и образом музыки как посредника между человеком и божественным.

Джотто. «Страшный суд». Падуя, Капелла Скровеньи. Ок. 1305.

Визуализация «небесной гармонии» в позднем Средневековье получает художественное воплощение в грандиозных фресках. В «Страшном суде» Джотто ангельские музыканты образуют хор, усиливающий атмосферу эсхатологического торжества. Музыка здесь становится не земным развлечением, а частью небесного порядка, поддерживающего иерархию спасённых и осуждённых.

«Капитель с ангелами-музыкантами». Клюни, Musée Ochier. XII в.

Даже в каменной пластике музыка представлена как строгая структура. Капители с фигурами музыкантов, символизирующих тоны григорианского хорала, превращают звучание в осязаемую метафору гармонии. Музыкальные тоны выступают не просто элементами песнопения, но и знаками космоса, воплощёнными в архитектурном декоре.

Разворот средневекового манускрипта. Латинский текст на пергамене. XI–XII вв.

Фрагмент средневекового манускрипта с невменной нотацией в стиле Сент-Галлен (St. Gall neumes) — ранней системой записи хорального пения. IX–XI вв.

Ранняя запись хоралов — неумы Сент-Галлена — представляет музыку как систему знаков, призванную фиксировать устную традицию пения. Эти графические линии не указывали точной высоты, но задавали направление и ритм мелодии, упорядочивая звучание. Визуальная строгость страниц — красные и синие инициалы вкупе с симметричной организацией строк — усиливает аполлоническое ощущение меры.

Фрагмент мозаики «Страшный суд» Торчелло, Собор Санта-Мария Ассунта. IX в.

В византийской традиции музыка соединяет земное и небесное в акте откровения. Ангелы, трубящие о конце времён, символизируют голос космоса, в котором нет места случайности или телесному наслаждению. Звук трубы здесь — выражение божественного закона.

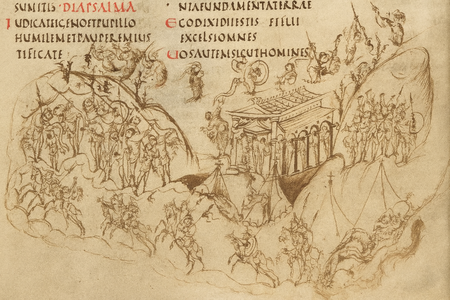

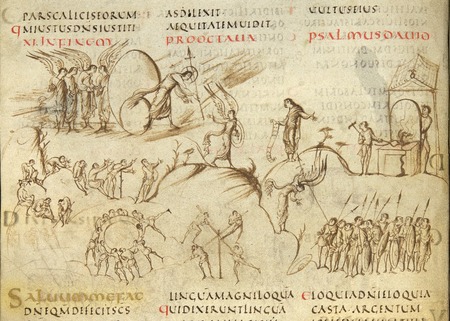

«Utrecht Psalter». Утрехт, Universiteitsbibliotheek Utrecht. IX в.

Миниатюры псалтиря балансируют между аполлоническим и дионисийским: трубачи возвещают божественный триумф, процессия устремляется к храму, а в другом изображении музыка вовлекает участников в общий хоровод. Музыка здесь одновременно порядок и движение, дисциплина и телесность — что предвосхищает будущие «пограничные формы».

«Кодекс Монпелье». Монпелье, Bibliothèque interuniversitaire. XIII в.

В крупнейшем сборнике многоголосной светской музыки ars antiqua полифоническая строгость соединяется с образами празднества и пиршеств. Миниатюры показывают музыкантов в бытовых ситуациях, выводя искусство из сугубо сакрального пространства. Кодекс фиксирует момент перехода: от чисто аполлонической гармонии — к телесной, дионисийской радости.

В отличие от строгой сакральной гармонии, музыка в иконографии пиров и свадебных сцен раскрывает другую грань человеческого существования — дионисийское начало. Здесь музыка не поднимает человека над телесностью, а, напротив, делает телесное источником радости и объединения. Свадьба, как один из ключевых ритуалов Средневековья и Нового времени, становилась местом, где музыка выражала не только социальный порядок, но и экстатическое, коллективное переживание.

«Пир Карла IV и Жанны д’Эвре». Миниатюра из Grandes Chroniques de France. Лондон, British Library, Harley MS 4379. XIV в.

Торжественный пир Карла IV и его супруги Жанны д’Эвре показывает дионисийское начало в придворном обрамлении. Музыканты с трубами и барабанами, акробаты и шуты вплетены в ритуальную структуру свадебного застолья. Их искусство — часть придворного церемониала, но при этом оно оживляет ритуал, добавляя телесности, ритма и смеховой энергии. Дионисийское здесь не противопоставлено порядку, а органично включено в систему власти и её символов.

«Шаривари». Французский манускрипт, XIV в.

Сцена шаривари демонстрирует ту же энергию, но уже в «низовой» культуре. Музыканты с барабанами и рожками, фигуры в звериных масках превращают свадебный ритуал в шумное, гротескное действо. Здесь музыка звучит не как украшение, а как сама суть праздника: громогласный и телесный ритм вовлекает всех участников в коллективное действие, где стираются границы между карнавалом и ритуалом.

Питер Брейгель Старший. «Крестьянская свадьба». Вена, Kunsthistorisches Museum. 1567 г.

Картины Питера Брейгеля Старшего можно назвать образцовым воплощением дионисийского искусства. Он обращается к жизни народа, изображая крестьянские праздники не как этнографический факт, а как выражение глубинной силы телесного, смехового и жизнетворного начала. Его сцены — не просто жанровые картины, а художественные формулы дионисийского, где музыка и движение воплощают саму стихию жизни.

«Крестьянская свадьба» превращает амбар в пространство вселенского пира: музыка волынки и дудки, шум гостей и движение еды формируют единый ритм, в который вовлекается всё сообщество. Здесь нет дистанции между искусством и жизнью — музыка растворена в самом празднике, становясь телесным пульсом общины.

Питер Брейгель Старший. «Крестьянский танец». Вена, Kunsthistorisches Museum. 1568 г.

В «Крестьянском танце» Брейгель показывает ещё более явное проявление дионисийского экстаза. Толпа крестьян, кружась в вихре танца, демонстрирует радость телесного движения, где музыка не изображена напрямую, но явственно ощущается в ритме фигур. Здесь особенно уместны слова Ницше: «Под воздействием дионисийского опьянения разрушается привычное ограничение и замкнутость индивида. Он забывает себя и сливается с ближним, с миром. Возникает чувство единства, которое заставляет природу праздновать свой утерянный рай». В картине танец, смех, алкоголь и телесная близость превращают обычное гулянье в символическое действо, где каждый участник растворяется в общем потоке.

Караваджо. «Лютнист». Санкт-Петербург, Эрмитаж. 1596 г.

Караваджо. «Музыканты». Нью-Йорк, Метрополитен-музей. 1595–1597 гг.

Картина Караваджо «Музыкант с лютней» продолжает линию дионисийской иконографии, но переносит её в более интимный и камерный контекст. Здесь музыка уже не массовое пиршество или крестьянский праздник, а индивидуальное переживание, в котором чувственность сохраняет ту же силу.

Картина «Музыканты» показывает уже целый ансамбль, но также создаёт атмосферу интимного, но одновременно соблазнительного концерта: зритель словно становится свидетелем полуэротической сцены, где музыка и телесность соединяются в единый образ.

Здесь особенно ясно проступает мысль Ницше о различии между аполлоническим и дионисийским началом. Аполлоническое стремление устремлено «к божественному», к трансцендентному порядку, тогда как «в экстазе Диониса человек перестаёт быть художником, он сам становится произведением искусства: он сливается с первоединым, его индивидуальность исчезает». В этой сцене именно музыка становится проводником такого переживания: она освобождает от границ индивидуальности и возносит к состоянию, где человек ощущает себя возвышенным и преображённым.

Джованни Баттиста Гаулли. «Торжество Имени Иисуса». Рим, ц. Иль-Джезу. 1672–1685 гг.

Если в сакральной иконографии музыка предстает как «язык небес», а в сценах повседневности — как телесное и чувственное удовольствие, то в последующем развитии искусства мы всё чаще встречаем образы, где эти два начала переплетаются. Сдвиг фокуса заметен: музыка перестает быть исключительно медиатором между человеком и Богом и одновременно не сводится лишь к земной забаве. Она занимает промежуточное пространство — зону пересечения духовного и телесного, аполлонического и дионисийского.

Фридрих Ницше в «Рождении трагедии» утверждал: «Искусство обязано своим высшим расцветом взаимодействию и борьбе двух противоположных начал — аполлонического и дионисийского». Музыка, как никакая другая форма, обнажает это противоречие: она может быть молитвой и танцем, гимном и карнавальным шумом. Именно в этих «пограничных формах» — мессе, которая одновременно звучит как театральное действо, или в придворном празднестве, где серьёзное соседствует с игрой, — раскрывается подлинная сущность искусства.

Фреска Гаулли воплощает этот двойственный опыт особенно ярко. Сакральное видение здесь превращается в зрелище: аполлоническая ясность символа соединяется с дионисийской экспрессией движения и света. Литургия становится театральным действом, в котором духовное откровение и чувственный восторг существуют одновременно.

Андреа Поццо. «Апофеоз Святого Игнатия». Рим, церковь Сант’Иньяцио, (свод). 1685–1694 гг.

Поццо развивает эту линию ещё дальше: его грандиозная иллюзия купола превращает храм в сцену, а зрителя — в участника небесной мистерии. Ангельские хоры и трубы не просто украшают пространство, а создают эффект всеобщего движения, перенося богослужение в сферу театра. Музыка становится мостом между небесами и храмом, сакральным и земным: через телесное ощущение звука зритель вовлекается в переживание возвышенного.

Джованни Баттиста Тьеполо. «Пение и музицирование ангелов». (Подготовительный рисунок к купольной фреске в Duomo di Udine) Франкфурт-на-Майне, Städel Museum. 1726–1729 гг.

В эскизе Тьеполо музыка ангелов становится центральным образом небесного торжества. Поющие и играющие фигуры создают иллюзию хора, который звучит одновременно как литургический гимн и как праздничный концерт. Здесь особенно ясно проявляется мысль Ницше: музыка соединяет гимн Богу с чувственным экстазом, и небесное с земным уже невозможно разделить.

«Psalm I». Титульная гравюра к изданию Псалмов Давида. Амстердам, Rijksmuseum (RP-P-OB-45.710). 1712 г.

Эта гравюра открывает печатное издание Псалмов Давида. В центре изображён царь-псалмопевец со свитком и арфой — традиционным символом сакральной музыки. Но если миниатюра Давида с арфой из Westminster Psalter (ок. 1200 г., Лондон, British Library) представляет его как иконный, почти неподвижный образ гармонии, то здесь фигура становится динамичной, риторической, словно вступающей в диалог со зрителем. Мы видим переход от статичной сакральности к театральной постановочности, характерной для барокко.

Джованни Баттиста Тьеполо. «Коронование Богоматери». Удине, Кафедральный собор. 1726–1729 гг.

В эскизе Тьеполо для росписи купола музыка становится органичной частью небесного спектакля. Ликующие ангелы с трубами и лютнями образуют хор, который не только прославляет Богоматерь, но и вовлекает зрителя в чувственное переживание праздника. Здесь соединяются аполлоническая ясность гармонии и дионисийская экспрессия движения и звука, что делает роспись Тьеполо образцом «пограничной формы» в иконографии музыки.

Иконография музыки в европейском искусстве обнажает ключевое напряжение культуры: стремление к порядку и гармонии неизменно соседствует с желанием утраты границ и растворения в коллективном чувстве. Эти два полюса — аполлонический и дионисийский — проявляются не как последовательные стадии, а как вечные силы, действующие одновременно.

Фридрих Ницше писал: «Без дионисийского искусства аполлоническое лишилось бы основания; без аполлонического — дионисийское осталось бы бесформенным». Взгляд на музыкальные образы в искусстве Средневековья и Нового времени подтверждает это: от Давида с арфой до барочных фресок музыка оказывается пространством, где взаимодействие этих начал становится видимым и ощутимым.

Именно в музыке, как в универсальном медиуме, человек находит возможность преодолеть границу между собой и миром, между телесным и духовным. В этом — не только её художественная, но и философская сила: музыка напоминает, что искусство существует не в крайностях, а в постоянном движении между ними, и именно в этом движении рождается опыт возвышенного.

Литературные источники: Фридрих Ницше. «рождение трагедии из духа музыки». 1872 г.