Стратегии заимствования «иных» культур (Гоген, Матисс, Пикассо)

Поль Гоген «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», 1897–1898 гг.

Рубрикация

🔵Введение 🔵Концепция 🔵I. Трагическая утопия 🔵II. Источник вдохновения 🔵III. Поиск новых форм 🔵IV. Сравнительный анализ 🔵Заключение 🔵Источники

Введение

Конец XIX-начало XX вв стал для европейской живописи временем радикальных перемен: на фоне стремительной модернизации, колониальной экспансии и переосмысления национальной идентичности, художники последовательно отвергали академические каноны, создавая новые художественные языки. Приток артефактов из Африки, Океании и Азии стимулировал интерес к «иным» эстетикам. Африканские маски повлияли на кубизм; марокканская природа на фовистов; полинезийские мотивы — на Гогена.

Концепция

В своей работе я планирую проанализировать три различные стратегии заимствования культурного наследия Океании и Африки, реализованные ключевыми фигурами модернизма — Полем Гогеном, Анри Матиссом и Пабло Пикассо. Выбор этих художников обусловлен не только их значимостью как ярких представителей модернистского направления, но и тем, что каждый из них демонстрирует особую, самобытную стратегию культурного заимствования. Будем рассматривать их подходы в определенной последовательности, чтобы четко проследить эволюцию подходов: от трагической утопии (Гоген) через источник вдохновения (Матисс) к инструменту поиска принципиально новых художественных форм (Пикассо).

«В ходе исторического процесса культуры различных народов постепенно смешиваются, предлагая мировой цивилизации свои лучшие качества и одновременно впитывая в себя инородные элементы, делая их неотъемлемой частью собственного бытия» — Пале

Моё исследование структурировано в виде трёх глав, сравнительного анализа, после которого следуют выводы и источники.

Первая глава — «Трагическая утопия» — посвящена Полю Гогену и его таитянскому периоду. В ней я анализирую отношение художника к европейской цивилизации и его стремление обрести утопический рай. Особое внимание уделю парадоксу: даже находясь в экзотическом мире, Гоген сохраняет идентичность «белого» человека, что накладывает отпечаток на его творчество. Эта глава будет наиболее объёмной, поскольку для понимания стратегии заимствования океанических мотивов в полотна Гогена необходимо шире взглянуть на жизнь и трагичность художника. Аспекты его взаимоотношений с Таити носят более абстрактный характер.

Во второй главе — «Источник вдохновения» — рассматриваю творческий путь Анри Матисса. Основное внимание уделяю поиску художником новых выразительных средств через осмысление искусства Африки, в том числе после поездки в Марокко. Анализирую, как африканские эстетические принципы трансформировались в его работах, обогащая художественный язык фовизма. Эта глава получится несколько «суше», чем предыдущая: отношение Матисса к Марокко более конкретно, в нём отсутствует гогеновская трагичность. Анри Матисса в большей степени волнуют цвет и оптические приёмы, свет и тень.

Третья глава — «Поиск новых форм» — раскрывает влияние африканского искусства на кубистические эксперименты Пабло Пикассо. В ней я исследую, как традиционные африканские формы и маски стали катализатором для создания принципиально новых художественных решений в творчестве мастера. В этом случае отношение Пикассо к культуре Африки максимально лишено эмоционального аспекта: его интересуют исключительно геометрия и плоскость.

В последней главе «Сравнительный анализ» я покажу таблицу в которой наглядно продемонстрирую разность отношения художников к источнику творчества, разную роль цвета у каждого из них, обозначу индивидуальных подход Гогена, Матисса и Пикассо к изображению людей и пространству на полотне.

I. Трагическая утопия

Джулиус Агостини. Поль Гоген с таитянками, 1896 г.

«Что до меня, то я уже решил. Вскоре я уезжаю на Таити, маленький островок в Южных морях, где можно жить без денег. Я твердо намерен забыть свое жалкое прошлое, писать свободно, как мне хочется, не думая о славе, и в конце концов умереть там, забытым всеми здесь в Европе» — Гоген

В 1891 году Поль Гоген отправился на Таити в поисках простой и недорогой жизни, которая при этом сохраняла бы привилегии, доступные представителям европейской нации. Поскольку Таити с 1881 года являлся французской колонией, у европейцев формировалось двойственное отношение к этой земле и её народу. С одной стороны, первобытность таитянского уклада привлекала своей простотой и наивностью; с другой — провоцировала пренебрежительное отношение со стороны «цивилизованных» европейцев. Прибыв на остров, Гоген был шокирован: он не увидел Эдема, рисовавшегося в его воображении. Для художника это стало

«настоящим ударом — вместо красивого селения с живописными хижинами увидеть шеренги лавок и кабаков, безобразные, неоштукатуренные кирпичные дома и ещё более безобразные деревянные постройки, крытые железом» — Даниельссон

Реальная жизнь в столице острова — Папеэте — мало чем отличалась от парижской. Здесь имелись рестораны и дома с европейской обстановкой. При этом коренное население, пишет Даниельссон «ничуть не походило на голых Ев и диких Геркулесов»: люди носили закрытую одежду, введённую в моду миссионерами. Многолетняя проповедь миссионеров привела к тому, что местное население почти полностью утратило знания о собственной религии и мифологии. Большинство таитян не помнили имён своих богов и даже стыдились «невежественных» и «диких» предков. Примечательно, что собрание местного музея, где Поль Гоген рассчитывал глубже познакомиться с традиционной культурой и искусством, в разы уступало таитянским коллекциям, хранящимся в европейских музеях.

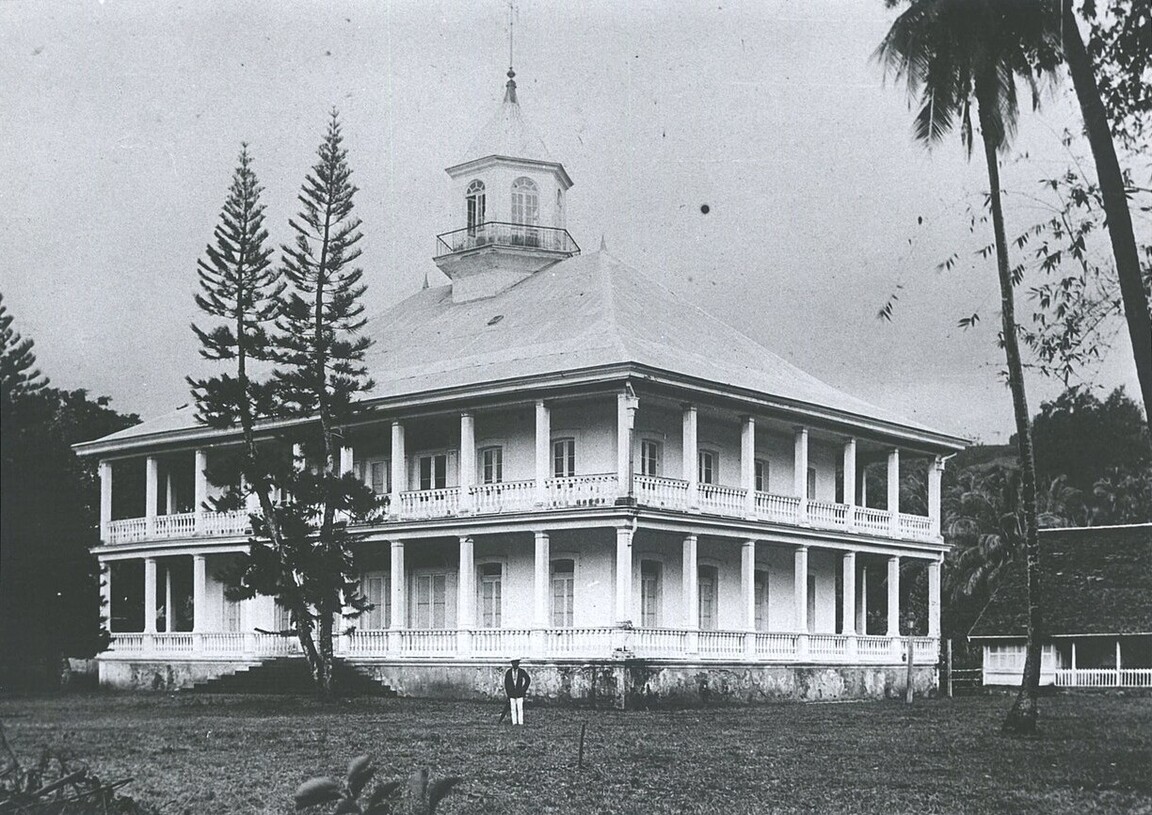

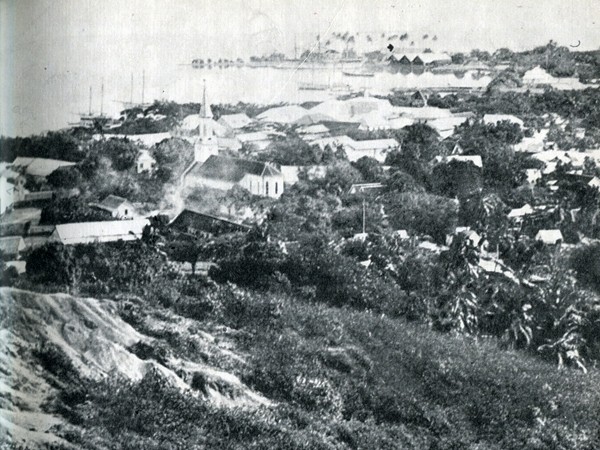

Автор неизвестен. Вид на Папеэте, Королевский дворец в Папеэте, 1890 г.

«Это была Европа — Европа, от которой я уехал, только еще хуже, с колониальным снобизмом и гротескным до карикатурности подражанием нашим обычаям, модам, порокам и безумствам» — Гоген

Не найдя успеха и умиротворения в столице, Гоген отправился на поиски аутентичности — вглубь острова, подальше от Папеэте. На короткие периоды ему удавалось обрести гармонию, хотя даже в самых отдалённых уголках он с разочарованием замечал следы цивилизации. В первых таитянских картинах художник стремился передать «примитивные» сцены из жизни полинезийцев. Однако, как отмечает Даниельссон, он «показывает нам только часть действительности», сознательно абстрагируясь от реального положения дел. На острове Гоген писал пейзажи, натюрморты и портреты. Героиней многих его полотен стала загадочная местная девушка. Художник создавал образ прекрасного, идеального мира: на картинах переливались формы, в которых угадывались невиданные растения. Этому мифическому пространству вторили сочные, яркие оттенки, наполнявшие полотна таитянского периода.

Поль Гоген «Женщина, держащая плод», 1893 г.

В картине «Женщина, держащая плод» (1893) Поль Гоген превращает бытовую сцену в образ, исполненный возвышенного смысла и декоративной эстетики. Фигура женщины с плодом в руках явно отсылает к библейскому сюжету об Еве и запретном плоде, привнося в композицию глубокий символический подтекст. Этот приём характерен для творческого метода Гогена: художник систематически включал религиозные и мифологические мотивы в свои полотна, переосмысляя их через призму полинезийской реальности и собственных философских поисков. Особую выразительность картине придаёт розовый колорит: именно через него Гоген воссоздаёт ощущение раскалённого тропического воздуха.

Поль Гоген «А, ты ревнуешь?», 1892 г.

В картине «А, ты ревнуешь?» (1892) Поль Гоген раскрывает идею гармонии человека и природы. Композиция построена на разделении плоскостей: фигуры таитянских девушек противопоставлены воде, а линия берега служит мягким разделителем двух стихий. При этом разделение не создаёт разобщённости — силуэты девушек перекликаются с изгибами берега, их позы вторят ритму прибоя. Гоген избегает резких контрастов, подчёркивая естественную слитность персонажей с природой. Так художник воплощает свою мечту о «первобытной» целостности, утраченной в Европе. «А, ты ревнуешь?» становится выразительным воплощением этой художественной утопии — поиска первозданной гармонии между человеком и природным миром.

Поль Гоген «Её звали Вайраумати», 1892 г.

Гоген начал углублять свои познания о таитянской культуре по средства прочтения трудов своих европейских предшественников, живших на острове десятилетиями ранее.

«Художник достаточной часто выбирал сюжеты своих произведений из маорийских преданий. Поэтому поэтический подтекст в его работах играет значительную роль „Дух мертвых бодроствует“» — Барагамян

Поль Гоген «Дух мертвых не дремлет», 1892 г.

В 1895 году Поль Гоген во второй раз возвращается на Таити, после постигших его неудач во Франции. Не обретя семейного счастья на острове и получив известия о смерти дочери, художник пытается лишить себя жизни. Меняется колорит картин художника: на смену ярким и сочным цветам приходят сдержанные и темные.

«В искусстве Гогена зазвучали печальные, даже трагичные интоннации» — Барагамян

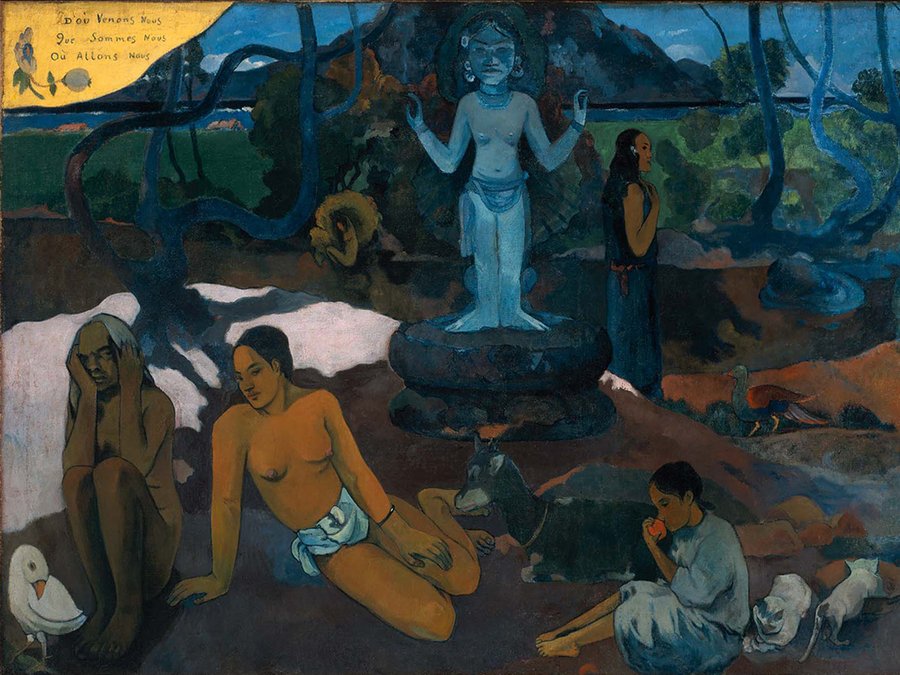

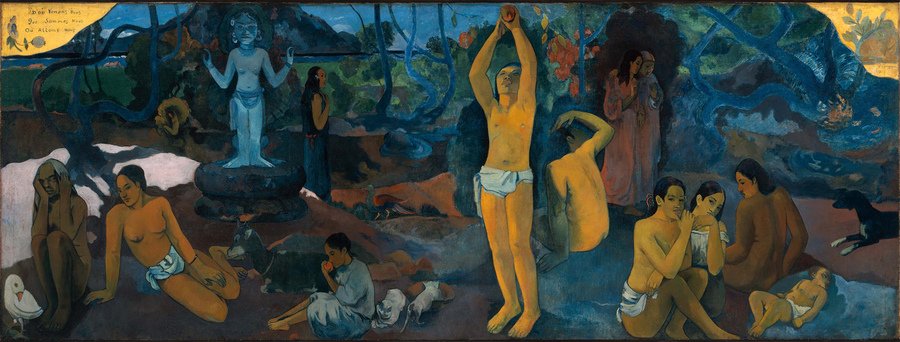

Поль Гоген «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», 1897–1898 гг.

Размышления о тайнах человеческого бытия — о происхождении, сущности и предназначении человека — легли в основу замысла последнего масштабного полотна Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» (1897–1898). Картина пронизана тревожно философским настроением: это не повествование, а скорее визуальная медитация о цикличности жизни. Приглушённая, сдержанная палитра с холодными сине зелёными и охристыми тонами создаёт ощущение сумеречности. В целом полотно оставляет двойственное впечатление: строгая ясность символического строя соседствует с глубокой, почти физической тревогой перед неразгаданными тайнами бытия.

Итак, таитянская эпоха Гогена демонстрирует парадокс культурного заимствования: в поисках утраченного рая художник обращается к полинезийской культуре, избирательно заимствуя её элементы (образы туземцев, мотивы первобытности), но создаёт не документальное отражение, а субъективную утопию. Осознание этой дистанции между мечтой и реальностью придаёт его творчеству трагический оттенок.

II. Источник вдохновения

«…фиолетовый, розовый, лиловый, желтый, оранжевый, зеленый. Этот гротескный праздник цвета радует глаз и говорит о полноте жизни и безудержной энергии, таящейся в природе и питающей человека. Полотно заряжает зрителя оптимизмом» — Барагамян

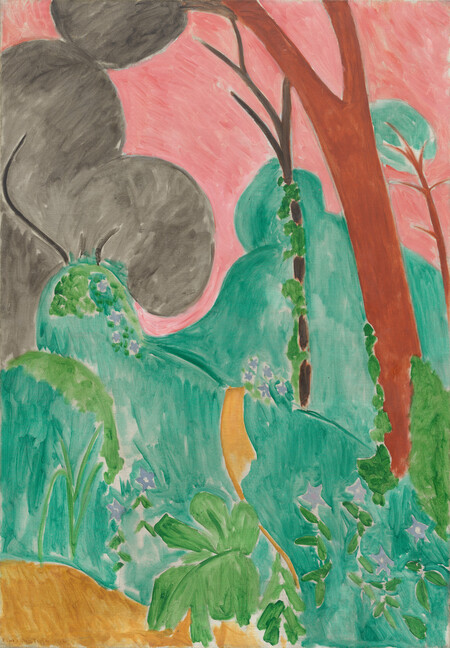

Анри Матисс «Акант», 1912 г.

В 1912 году Анри Матисс вместе с женой отправился в Танжер, чтобы написать картины по заказу Сергея Щукина — русского коллекционера, покровительствовавшего художнику. Впрочем, Марокко не впечатлило Матисса ни красотой, ни экзотичностью. Хотя в Танжере встречались признаки современной цивилизации — магазины и кафе, — город показался художнику довольно скучным. Матисс тосковал по музеям и галереям, которых здесь не было. К тому же его положение иностранца христианина накладывало ограничения: ему не разрешалось посещать богатые дома и мечети, поражавшие воображение резьбой, орнаментами и изразцами. И всё же поездки в Марокко впоследствии стали для Матисса настоящим источником вдохновения.

Анри Матисс «Зора», 1912 г.

Сергей Щукин хотел видеть на заказанных полотнах человеческие образы — и Матисс принялся искать натурщицу. Но в Марокко это было непросто: женщинам по обычаю нельзя было позировать, а девушкам из борделей запрещала полиция. Выход нашёлся: художник сумел втайне договориться с девушкой по имени Зора.

«Матисс написал Зору легко и быстро: девушка сидит на полу в желтом платье на фоне нежно-бирюзовой стены; декоративность картины подчеркивают грациозный изгиб тела и тонкий овал лица» — Сперлинг

Во время однодневной поездки в деревушку племени рифов Матисс испытал мощный прилив вдохновения. Как отмечает Сперлинг: «этот райский луг в лучах восходящего солнца остался для него одним из самых ярких воспоминаний о Марокко». Вернувшись в сады Вилли Брукса, художник попытался воссоздать в памяти впечатления от увиденного — от того почти райского пейзажа, запечатлённого в короткой поездке.

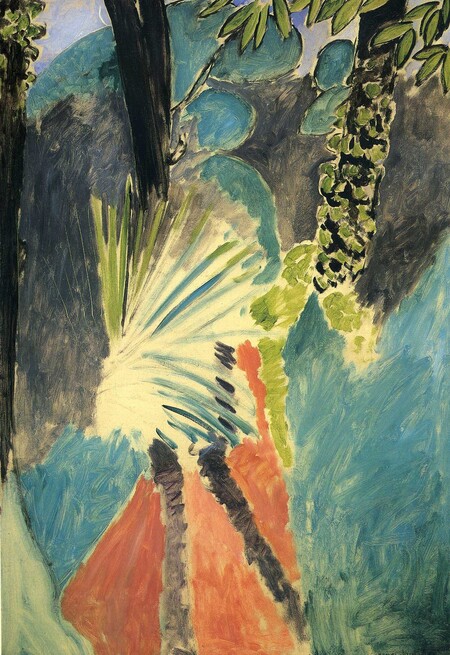

Анри Матисс «Марокканский сад», «Пальма. Танжер», 1912 г.

Все три полотна отличаются яркой декоративностью. Форму в них задают прежде всего стволы деревьев, стилизованные завитки растений придавают композиции живую, пульсирующую текстуру.

Анри Матисс «Разговор», 1908–1912 гг.

Картина «Разговор» была задумана до поездки Матисса в Марокко, но завершена уже после возвращения. Вдохновлённый интенсивным синим цветом марокканского неба, художник использовал его в качестве основного фона. Контрастное освещение придаёт композиции торжественность и пространственную глубину, усиливая эмоциональное звучание сцены.

«экзотическая тематика <…> вошла в творчество художника после упоминавшейся поездки на север Африки, поражает мажорным колоритом. В нем сочетаются крупные области локальных цветов. Образ монументален благодаря укрупненным частям фигуры, максимальному приближению изображения к зрителю и характерному для Матисса отсутствию лишних деталей. Художник не стремится к передаче портретного сходства — ему это вовсе не важно и не интересно» — Баргамян

Анри Матисс «Зора на террасе», 1912 г.

В его «Марокканском триптихе», в который входят «Зора на террасе», «Вид из окна. Танжер» и «Вход в Касбу», на контрасте с работами из первой поездки, ярко проявляется контрастное решение, на котором строится вся цветовая композиция. Эффект усиливается благодаря приёму глубокой перспективы: в одном случае мы смотри вглубь темной комнаты, на задняя стену которого падает яркое солнце, на другой — взгляд скользит через оконный проём, в третьем — сквозь арку, открывая вид на пейзаж.

Анри Матисс «Вид из окна.Танжер», 1912 г.

Главным действующим лицом в этих произведениях становятся именно световые эффекты, которые подчиняют себе всю композицию. Художник намеренно отказывается от тщательной проработки деталей предметного мира, сосредотачиваясь на передаче особой атмосферы ослепительного света. Внимание автора направлено не на точное копирование реальности, а на то, как свет меняет и преображает окружающий мир. Именно это преображение, а не буквальное воспроизведение действительности, становится главным предметом художественного исследования.

Анри Матисс «Вход в Касбу», 1912 г.

Итак, Матисс отправляется в Марокко не для того, чтобы убежать от Европы и найти некий утопический рай. Его главная цель — обогатить своё творчество и найти новые источники вдохновения. Художник не стремится запечатлеть на своих полотнах реальные образы марокканцев и их повседневную жизнь. Его интересуют другие вещи: контраст света и тени, декоративная орнаментальность и ощущение покоя. Чтобы достичь своих творческих задач, он упрощает формы, отказывается от излишней детализации и даже от точного соблюдения пропорций.

III. Поиск новых форм

Пабло Пикассо «Портрет Гертруды Стаин», 1905–1906 гг.

В середине 1900-х годов африканские маски и скульптуры в парижских антикварных лавках воспринимались лишь как экзотические диковинки. В этнографических музеях их считали культовыми предметами, игнорируя художественную ценность. Лишь со временем общество оценило эстетические достоинства африканской пластики. В 1906 году выставка Сезанна и посещение музея Трокадеро стали для Пикассо поворотной точкой: художник начал сознательно упрощать формы. Его привлекла способность примитивного искусства — в идолах и масках — выражать мощь природы через лаконичные, очищенные от деталей формы. Пикассо не интересовали ритуальный и социальный контекст негритянских скульптур. Главное для него — их формально пластические качества: геометрия, лаконичность и монументальность. Это подтверждает свидетельство критика Я. Тугендхольда. Увидев в мастерской Пикассо идолов из Конго, он спросил, волнует ли художника мистическая сторона этих произведений. Ответ был кратким: «Нисколько. Меня занимает их геометрическая простота». Вдохновившись примитивным искусством, Пикассо выработал метод: он упрощал и монументализировал формы, превращая фигуры в подобие каменных изваяний, а лица — в ритуальные маски. Эти приёмы впервые ярко проявились в «Портрете Гертруды Стайн», а в «Автопортрете с палитрой» достигли предельной ясности и лаконичности.

Пабло Пикассо «Автопортрет с палитрой», 1906 г.

«Следующая, решающая фаза движения художника к „варварству“ приходится на 1907 год. Одним из его последних произведений, где чувствуется влияние иберийской скульптуры и вместе с тем обнаруживаются новые черты, связываемые с африканской пластикой, является полотно „Авиньонские девицы“» — Жидель

Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», 1907 г.

Пабло Пикассо работал над картиной «Авиньонские девицы» с небывалой тщательностью — более сосредоточенно и вдумчиво, чем над любыми предыдущими полотнами. В этом произведении художник создал принципиально новую художественную реальность: он конструирует фигуры посредством геометрических объёмов, раздробленных и очерченных резкими, острыми углами. В результате на холсте предстаёт не реалистичное изображение девушек, а скорее абстрактная конструкция, обнажающая внешнюю структурную основу форм. Пикассо прибегает к радикальному методу — инструментализации «примитива»: он сознательно опирается на архаичные, внеевропейские формы (в частности, африканскую скульптуру и иберийское искусство), чтобы разрушить устоявшиеся каноны европейской живописной традиции. Именно «Авиньонские девицы» впоследствии будут признаны поворотным моментом и первым решительным шагом на пути к формированию кубизма — направления, которое кардинально изменит представление о пространстве, форме и перспективе в изобразительном искусстве.

Итак, обращение Пикассо к африканскому искусству не было стремлением к этнографической достоверности или стилизации. Это был сознательный выбор инструмента: архаичные формы послужили катализатором для радикального переосмысления пластического языка. Именно через их призму художник сумел разорвать с традиционной перспективой и заложить основы кубизма.

IV. Сравнительный анализ

Чтобы сделать визуальное исследование более наглядным и структурированным, я разрабатываю таблицу сравнительного анализа.

Заключение

Мы рассмотрели три стратегии заимствования мотивов из «иных» культур на примере ярчайших деятелей модернизма: Гогена, Матисса и Пикассо.

Гоген создаёт миф об утраченном рае, сознательно дистанцируясь от европейской цивилизации. Его полотна насыщены утопическими образами первобытной жизни, пронизаны религиозными и мифологическими сюжетами. Для него «иная» культура — не объект изучения, а поэтический идеал, противопоставленный «цивилизованному» миру.

Матисс воспринимает опыт поездки в Марокко как источник декоративности и света. Он не увлекается фантазиями о примитивной жизни, а использует колористические и орнаментальные находки, обогащая собственный художественный язык без мифологизации чужой традиции.

Пикассо радикально отсекает всё лишнее: африканские формы превращаются у него в инструмент формальной революции. Он не стремится к этнографической достоверности — его цель состоит в переосмыслении самой природы формы, что в итоге приводит к рождению кубизма.

Таким образом, рассмотренные стратегии не только раскрывают механизмы художественной эволюции начала XX века, но и предлагают ценные методологические ориентиры для современного искусства и дизайна, где вопросы культурной чувствительности и творческого переосмысления стоят особенно остро.

Источники

Алпатов М. Матисс. М.: Искусство, 1969. 150с.

Валлантен А. Пабло Пикассо. Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998. 448с.

Великие художники. Анри Матисс/ под ред. Л. Барагамян. М.: ООО «Издательство „Директ Медиа“, 2010. 48с.

Великие художники. Пабло Пикассо/ под ред. В. Баева. М.: ООО «Издательство „Директ Медиа“, 2010. 48с.

Великие художники. Поль Гоген/ под ред. Л. Барагамян. М.: ООО «Издательство „Директ Медиа“, 2009. 48с.

Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: изд-во «Азбука», 2008. 480с.

Гоген П. Ноа Ноа: [сборник] / Поль Гоген; [пер. с фр. Н. Рыковой]. М. : ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2023. 423с.

Даниельссон Б. Гоген в Полинезии. M.: Искусство, 1973. 280с.

Жидель А. Пикассо. М.: Молодая гвардия, 2007. 384с.

Пале С. Е. Культурные коды Океании и их влияние на мировую цивилизацию //Востоковедение. 2023

Сперлинг Х. Матисс. M.: Молодая гвардия, 2011. 464с.

Французское собрание С. И. Щукина. Тугенхольд Я. Л.: Европейские страны, 1914. ISBN 978-5-0000-0000-1199

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_D'ou_venons-nous.jpg (Дата обращения 18.11.2025)

https://artchive.ru/news/2448~Obnaruzheny_unikal%27nye_fotografii_Gogena_sdelannye_na_Taiti?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (Дата обращения 18.11.2025)

https://itexts.net/avtor-bengt-danielsson/216676-gogen-v-polinezii-bengt-danielsson.html (Дата обращения 18.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Historical_images_of_Papeete#/media/File: Royal_Palace, _Papeete, _c.1890(27062).jpg (Дата обращения 20.11.2025)

https://kk.wikipedia.org/wiki/Сурет: Paul_Gauguin_128.jpg (Дата обращения 17.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eh_quoi! _Tu_es_jaloux%3F_by_Paul_Gauguin.jpg (Дата обращения 17.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gauguin_-Ihr_Name_ist_Vairaumati-_1892.jpg (Дата обращения 17.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Paul_Gauguin-Manao_tupapau(The_Spirit_of_the_Dead_Keep_Watch).JPG (Дата обращения 17.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_D'ou_venons-nous.jpg (Дата обращения 18.11.2025)

https://www.artchive.com/artwork/acanthus-moroccan-landscape-henri-matisse-1912/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (Дата обращения 19.11.2025)

https://www.mutualart.com/Artwork/Zorah--La-Robe-Jaune/784B61453F8454F3 (Дата обращения 19.11.2025)

https://www.vulture.com/2019/10/jerry-saltz-new-moma-modernism.html?ref=hvper.com (Дата обращения 19.11.2025)

https://www.katarte.net/2015/03/henry-matisse-the-arabesque-charming-atmosphere-of-oriental-art/henry-matisse-the-palm-1912/ (Дата обращения 19.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Conversation_(Matisse)#/media/File: Matisse_Conversation.jpg (Дата обращения 19.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/Zorah_on_the_Terrace (Дата обращения 19.11.2025)

https://artchive.ru/henrimatisse/works/366710~Vid_iz_okna_Tanzher (Дата обращения 19.11.2025)

https://artchive.ru/henrimatisse/works/366711~Vkhod_v_Kasbu (Дата обращения 19.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Портрет_Гертруды_Стайн._Пабло_Пикассо._1905—6.jpeg (Дата обращения 20.11.2025)

https://artchive.ru/pablopicasso/works/196104~Avtoportret_s_palitroj (Дата обращения 20.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиньонские_девицы#/media/Файл: Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d’Avignon.jpg (Дата обращения 20.11.2025)