Органическое видение реальности: русский авангард

Рубрикатор: 1. Концепция 2. Петербургский узел: как складывается органическое видение 3. Лаборатория органической культуры 4. Стерлигов и сегодняшняя оптика

«Уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл…»

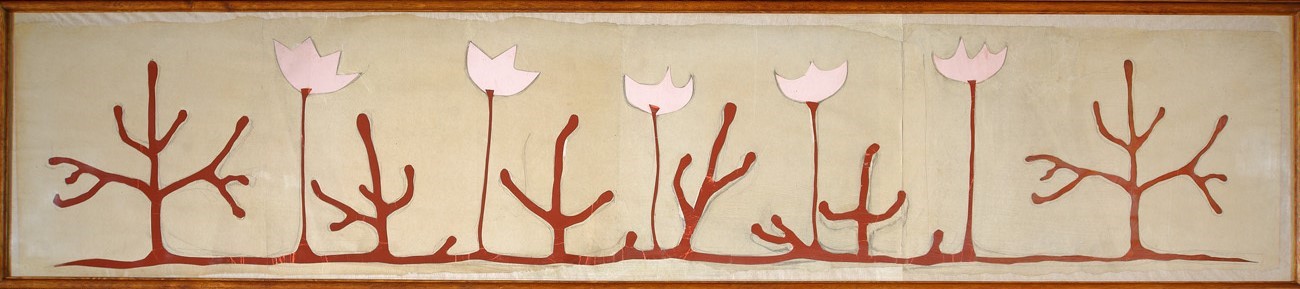

Елена Гуро. «Цветы. Эскиз декоративного панно». Вторая половина 1900-х — начало 1910-х.

Концепция

Начало ХХ века в России обычно описывают через геометрию и различные «измы»: кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм. Однако на этом фоне скрывается другая линия, которая складывается в петербургской среде вокруг «Союза молодёжи», дач на Карельском перешейке и первых экспериментов Музея художественной культуры.

В моём проекте эта линия становится основой для рассмотрения органического видения реальности в русском авангарде.

В центре внимания находится идея мира как живого целого. Человек, природа и пространство образуют единую систему.

М. Матюшин. «Глубина. Круговая перспектива. Я — в центре». 1920 г.

Для Елены Гуро, Михаила Матюшина, Павла Филонова, семьи Эндеров, позднее Владимира Стерлигова и их окружения форма не сводится к комбинации геометрических элементов. Она понимается как результат роста, ветвления и внутреннего ритма.

В органическом виденье человек присутствует внутри происходящего, а не просто наблюдает со стороны.

Визуальный материал исследования организован в три блока:

Первый блок описывает ранний петербургский авангард 1910-х годов: тексты и работы Гуро и Матюшина, связанные с финским ландшафтом, символистской средой, зарождением футуризма и кругом «Союза молодёжи» и «Гилеи».

Второй блок посвящён институциональному этапу ГИНХУКа, отделу органической культуры и группе «Зорвед», опытам Матюшина, Марии и Бориса Эндер, Мансурова и других художников, для которых картина становится результатом расширенного смотрения и длительных наблюдений природы.

Третий блок рассматривает «вторые рождения» органики во второй половине ХХ века, систему «чаши» Стерлигова, его школу, связанные с ней ленинградские и петербургские практики, а также современные музейные проекты. Визуальный материал отбирается по трём принципам: принадлежность к органическому кругу, работа с природным мотивом и пространством и представительность разных медиа, таких как живопись, графика, архивные документы, виды экспозиций.

Визуальный материал отбирался по принадлежности к органическому кругу, работа с природным мотивом и пространством и представительность разных медиа, таких как живопись, графика, архивные документы, виды экспозиций.

Текстовая база делится на авторские и исследовательские источники. В первую группу входят дневники и статьи Матюшина, его «Справочник по цвету», проза и рукописи Гуро, высказывания Филонова о законе органического развития формы, тексты Стерлигова и его учеников.

Во вторую группу входят исследования по истории русского авангарда, работы об органическом направлении и зрительных экспериментах, каталоги выставок и материалы музеев.

Дополнительно учитываются теоретические тексты об авангарде, которые помогают сопоставить органическую концепцию с более радикальными практиками.

Ключевой вопрос

Как органическое направление в русском авангарде переосмысляет понятие реализма и представления о связи искусства, науки и повседневности.

Гипотеза

Органическое виденье реальности формирует особый тип восприятия, без подражания видимому и отказа от реальности. В этой традиции произведение понимается как модель живых процессов и связей между человеком, природой и пространством, а художественные, научные и повседневные работы связываются через взаимодействие с опытом видения.

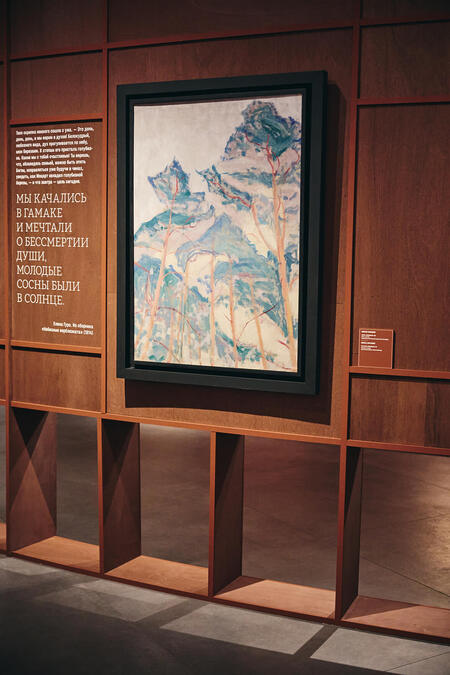

Выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро» в Зотов центре. 2025 Картина: Михаил Матюшин. «Движение в пространстве». 1921 г.

Петербургский узел: как складывается органическое видение

В начале века в Петербурге одновременно живут несколько художественных миров. Один из них тянется к Парижу и монтирует кубистскую геометрию. Другой появляется в местах, которые в учебниках почти не фигурируют: на дачах в Уусикиркко и Сестрорецке, в тесных квартирах участников «Союза молодёжи», в первых залах Музея художественной культуры. Здесь художники и поэты пробуют такой взгляд на мир, в котором важны не предметы сами по себе, а связи между ними, их рост, то, как меняется свет над морем и как звучит всё вокруг.

Елена Гуро. «Корни деревьев». 1912 г. / «Композиция с цветами». 1911–1912 гг.

Елена Гуро одна из первых фиксирует такой опыт. В её прозе и дневниках постоянно возвращаются лес, почва, мокрый песок, ветер Финского залива. Она подробно описывает воздух перед грозой, движение облаков, переломы света. Заумь и неологизмы вырастают из попытки назвать эти пограничные состояния природы. В детской книге с рисунками она буквально разрезает пространство, показывая землю в срезе с корнями и ростками, и тем самым переносит внимание на то, что только формируется.

«Новый нравственный миропорядок — вот что характерно было для русской литературы» Василий Розанов

Эти же процессы в полной мере касались и изобразительного искусства. На первый план выдвигается задача сформировать «нового человека» с «новым сознанием». Стремление к утраченной цельности приводит к обращению к истокам и истории. Также тема целостности становится одной из ключевых в научной сфере. Искусство и наука заметно сближаются.

Елена Гуро. «Натюрморт на фоне пейзажа» / «Пейзаж. Этюд». 1905 г.

Вокруг Гуро собирается круг единомышленников. Летом на даче появляются Хлебников, Крученых, молодые художники будущего футуризма. Они читают и обсуждают новые тексты, печатают первые сборники, спорят о будущем искусства. Издания вроде «Трое» работают как лаборатории, где текст, изображение и верстка образуют единую живую структуру.

В них уже видят зачатки и футуристической поэтики, и органической оптики, в которой мир понимается как динамическая среда.

Обложка сборника «Небесные верблюжата». 1914 г. / Елена Гуро. Иллюстрация из сборника «Небесные верблюжата». 1914 г.

После смерти Гуро её записи и рисунки переходят к Михаилу Матюшину. Он хранит блокноты, редактирует отдельные фрагменты, организует вечера памяти с её текстами и своей музыкой. Для него это и личный опыт, и опора для дальнейшей работы. Матюшин действует как композитор и живописец, интересуется синестезией, экспериментирует с цветом и звуком.

В письмах и заметках он возвращается к идее, что глаз можно натренировать, а пространство вокруг человека гораздо шире привычного прямоугольника фронтального зрения. На этой основе постепенно складывается программа «расширенного смотрения» и будущего объединения «Зорвед» в составе отдела органической культуры ГИНХУКа.

Елена Гуро. «Цветовая композиция»

Лаборатория органической культуры

После революции для подобных поисков появляется институциональная площадка. В Петрограде создаётся Музей художественной культуры, затем ГИНХУК. В одном здании работают мастерская Малевича, отдел Татлина, группа Филонова и отдел органической культуры под руководством Матюшина.

В воспоминаниях он описан как исследовательская лаборатория, где художники занимаются восприятием, а не только техникой.

Михаил Матюшин. «Сосны в дюнах». 1910 г.

Если смотреть на пейзажи Матюшина 1920-х годов, становится понятно, зачем ему нужен был термин «расширенное смотрение». Горизонт уходит вверх, линия земли изгибается, пространство как будто поворачивается вокруг зрителя. Цвет работает не как «обозначение предмета», а как состояние воздуха и света. На этом фоне таблицы из «Справочника по цвету» воспринимаются как продолжение живописи: те же переходы и смещения, только в виде схем.

Мария Эндер. «Пейзаж. Одесса.» 1927 г.

Работы Марии и Бориса Эндеров усиливают этот эффект. Серии этюдов одного мотива при разном освещении показывают, как важно не «что» изображено, а «как» поле и небо входят в отношения друг с другом. Формы деревьев и домов становятся всё условнее, зато ритм цветовых полос и пятен выстраивается всё точнее. Волновые композиции Бориса Эндер уже почти не держатся за сюжет, они заставляют глаз двигаться по плавным дугам, как по траектории роста или дыхания.

Филонов

Цветовые таблицы. Школа Матюшина. (изменения форма и цвета в зависимости от взгляда)

У Филонова органический принцип проявляется иначе. В крупных полотнах поверхность выглядит как сплошная ткань, сделанная из множества микрофрагментов. Картина не собирается вокруг одного центра, она живёт за счёт постоянного движения между зонами сгущения и разрежения. Органика здесь не в «естественном» мотиве, а в том, как форма растёт изнутри и удерживает напряжение на всей площади холста.

Стерлингов и сегодняшняя оптика

В живописи Стерлигова хорошо видно, как органическое видение переходит на уровень пространства. В «чашах» и «купольных» композициях край холста работает как стенка сосуда, а цветовые массы собираются внутри, как содержимое. Горизонт редко бывает прямым, форма стремится к округлости. Зритель не просто смотрит на изображённый мир, он, по ощущениям, находится внутри этого объёма.

Владимир Стерлигов. «Природное пространство». Конец 1960-х гг. Бумага, масляная пастель. 14×19. ГР-45/С

Такая оптика помогает по новому смотреть и на сегодняшний контекст. В ней картина, выставочное пространство или даже учебный лист работают как модель среды. Это напрямую связано с тем, как мы думаем об экологии, о городе, о собственном месте в мире, где человек включён в сложную систему связей, а не отделён от неё.

Учебные листы его школы демонстрируют, как такая система осваивается пошагово. На них можно увидеть схему чаши, основные дуги, построение фигуры и ландшафта в криволинейном пространстве. В живописи учеников этот каркас превращается то в пейзаж с изогнутым горизонтом, то в почти абстрактную структуру из цветовых полей. Органический подход становится для них не сюжетом, а способом организовать картину.

Заключение

В начале работы стоял вопрос, способно ли органическое направление в русском авангарде изменить понимание реализма и связи искусства с наукой и повседневной средой, или это лишь частная стилистика внутри большого авангардного поля. После разбора трёх блоков видно, что речь идёт именно о смене оптики.

На материале петербургского круга, лаборатории органической культуры и поздних продолжений выстраивается картина, в которой мир понимается как среда, а произведение как модель процессов внутри неё.

Гипотеза о «особом типе восприятия» подтверждается, но распадается на несколько уровней. В случае Матюшина и группы «Зорвед» это работа с практиками наблюдения и обучения зрению: пейзажи, цветовые таблицы и упражнения превращают расширенное смотрение в коллективный исследовательский метод. У Эндеров и Филонова органика проявляется в структуре изображения, у Стерлигова и его школы в устроении пространства, где зритель мыслится изнутри чашно купольного объёма.

Во всех этих случаях реализм связан с тем, как человек включён в живой мир, а не с внешним сходством изображения с предметом.

Бюргер П. Теория авангарда. — М.: V-A-C press, 2014.

Васякина О. О чем я думаю. — М.: Новое литературное обозрение, 2024.

Музей Искусств XX–XXI вв. Органическое направление в искусстве [Электронный ресурс]. URL: https://museumart.ru/organicheskoe-napravlenie-v-iskusstve (дата обращения: 15.11.2025).

Чекалов И. Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро [Электронный ресурс]. URL: https://theblueprint.ru/culture/art/lyubov-v-avangarde-mikhail-matyushin-i-elena-guro (дата обращения: 15.11.2025).

Андреева Е. Ю. Органическая концепция русского авангарда: некоторые примеры // Перекрёсток искусств. Россия — Запад. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organicheskaya-kontseptsiya-russkogo-avangarda-nekotorye-primery (дата обращения: 15.11.2025).

Розанов В. В. Возле русской идеи (1911) // Розанов В. В. Сумерки просвещения. — М., 1990. — С. 360.

Галерея «Элизиум». URL: https://elysium.ru/events/i-posle-kvadrata-ya-postavil-chashu--vladimir-sterligov-1904-1973.html (дата обращения: 15.11.2025).

The Blueprint. URL: https://theblueprint.ru/upload/34101/vms/bd82b616d5d14e320b377b6c92961629.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Музей Искусств XX–XXI вв. URL: https://image.museumart.ru/mok/article/mikhail-matushin-krugovaya-perspectiva.jpg (дата обращения: 16.11.2025).

The Blueprint. Иллюстрация к материалу «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». URL: https://theblueprint.ru/upload/34101/vms/fbba8f77186a25791890659e11c391d7.png (дата обращения: 20.11.2025).

The Blueprint. Иллюстрация к материалу «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». URL: https://theblueprint.ru/upload/34101/vms/134a8823f152120a54b35deec0401f61_large.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

LiveJournal: блог bogachkova1957. URL: https://ic.pics.livejournal.com/bogachkova1957/84608417/5267250/5267250_800.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Arthive. Иллюстрация: портрет юноши в белом костюме и фуражке на фоне леса. URL: https://artchive.ru/res/media/img/oy1200/work/04f/767854@2x.webp (дата обращения: 18.11.2025).

The Art Newspaper Russia. URL: https://www.theartnewspaper.ru/media/images/Mikhail_Matyushin._Sosny_v_dyunakh._1910.width-1290.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Третьяковка. URL:https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/136064 (дата обращения: 16.11.2025).