Оп-арт — иллюзия как реальность

Введение и исторический контекст

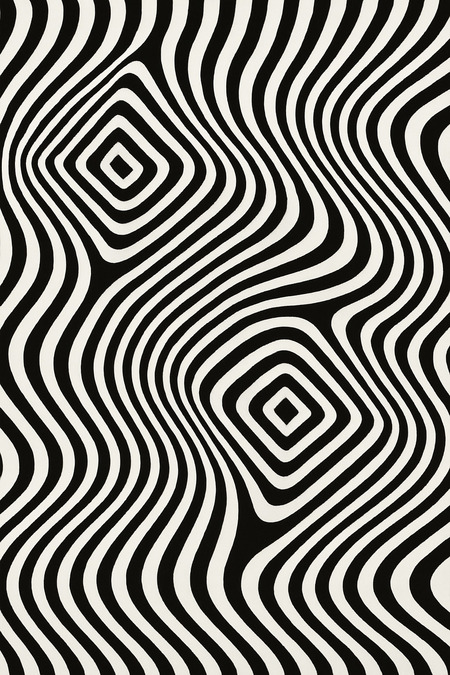

Оп-арт (optical art, «оптическое искусство») — направление абстрактного искусства второй половины XX века, в котором художники систематически используют оптические иллюзии для создания особых визуальных эффектов. Произведения оп-арта, как правило, представляют собой геометрические композиции с резкими контрастами (часто черно-белыми) и повторяющимися узорами, которые обманчиво воздействуют на зрение. Такие работы дают зрителю впечатление движения, мерцания, пульсации, возникновения скрытых форм, а иногда даже иллюзию выпуклости или искажения плоскости картины.[1] Иными словами, статичное изображение воспринимается как динамичное, порождая ощущение «иллюзорной реальности» — эффект, когда видимое не соответствует физической статике объекта.

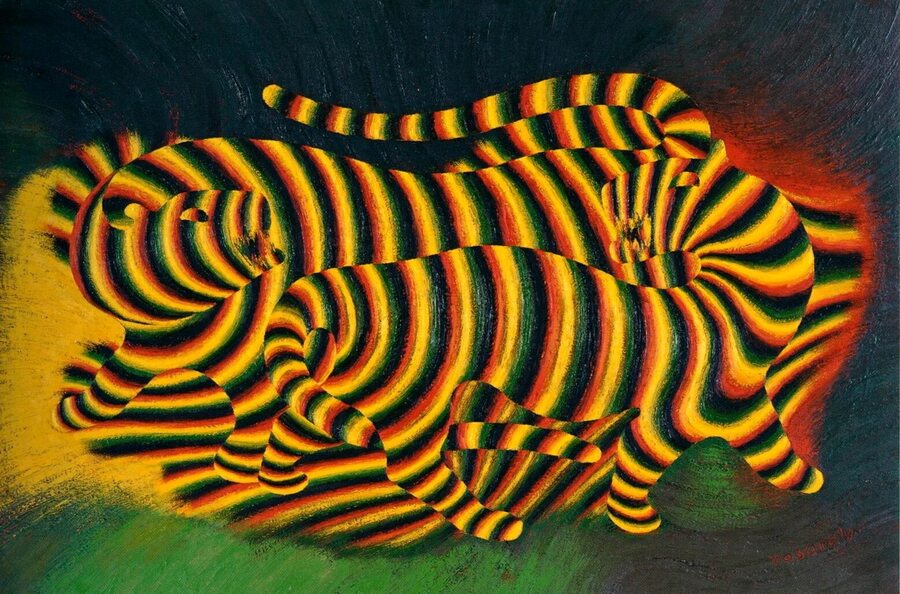

Виктор «Вазарели Тигр», 1938 год.

Как художественное течение, оп-арт сформировался внутри традиции геометрической абстракции в 1950-е годы, а широкое распространение получил в 1960-е годы.[1]

Оп-арт сформировался из традиции геометрической абстракции 1950-х годов, а наибольшую популярность приобрёл в 1960-х.

Хотя эксперименты с оптическими эффектами в искусстве предпринимались и ранее (известен, например, опыт проф. Томпсона 1889 года с иллюзией вращающихся кругов) именно в послевоенный период XX века интерес к зрительскому восприятию и науке о зрении привел к возникновению самостоятельного направления.[1]

Работа Бриджит Райли, выполненная карандашом и гуашью 1 июля, Бассакс (1994), демонстрирует отход художницы от диагоналей и изгибов, характерных для её ранних работ, в сторону изучения ромбовидной формы Карандаш и гуашь на бумаге.

Первым значимым событием стала выставка Le Mouvement (1955) в парижской галерее Дениз Рене, представившая эксперименты с восприятием. Кульминацией стал показ «The Responsive Eye» в MoMA (1965), [2] который закрепил за оп-артом статус самостоятельного художественного направления. С середины 1960-х оп-арт вышел за пределы живописи — его принципы стали применять в графическом дизайне, моде и архитектуре, что свидетельствует о сильном влиянии нового стиля на визуальную культуру того времени.

Показ «The Responsive Eye» в MoMA (1965).

Ключевые художники оп-арта

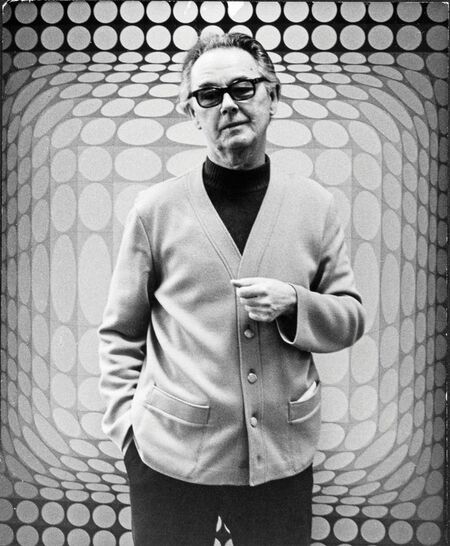

Виктор Вазарели (Victor Vasarely) — французский художник венгерского происхождения, которого часто называют «отцом оп-арта».[3] Именно Вазарели считают основоположником направления: начиная с 1930-х годов он экспериментировал с геометрическими узорами, цветом и оптикой, стремясь объединить искусство с наукой о восприятии. В 1960-е его работы представляли собой сложные сетчатые структуры, создающие дезориентирующие зрение эффекты — поверхности будто «вздуваются» или пульсируют.

Виктор Вазарели, «Зебра» 1937 год.

Классическим примером служит серия «Vega», где регулярная решетка искажается так, что на плоскости возникает иллюзия выпуклой сферы. Вазарели разработал своеобразный «пластический алфавит» — набор форм и цветов, позволяющий конструировать бесконечные оптические комбинации.

Виктор Вазарели, «Вега» 1957 год.

Полотно из знаменитой серии «Vega», названной в честь яркой звезды Вега. Оптический эффект: регулярная шахматная сетка деформирована так, что в центре возникает иллюзия выпуклого шара. Геометрический узор как бы «вспучивает» плоскость: квадраты к середине растягиваются и светлеют, а к краям — уменьшаются и темнеют, создавая впечатление, что центральная часть выступает ближе к зрителю, а периферия отдаляется. Вазарели добивается этого с помощью продуманного градиента цвета — теплые оранжево-желтые тона вокруг центра зрительно выдвигаются вперед, тогда как холодные сине-фиолетовые по углам отступают назад. лаз реагирует на эти переходы так, будто смотрит на трехмерный объект: возникает чувство глубины и объема там, где на самом деле натянутый на раму холст. Название «Вега-Нор» и комментарий самого художника указывают на космическую ассоциацию: по замыслу, композиция выражает идею расширяющейся Вселенной, разлетающейся от вспышки сверхновой звезды. Эта картина — классический пример того, как оп-арт формирует иллюзорную реальность: сетка и цвета начинают «жить», превращаясь перед глазами наблюдателя в пульсирующую космическую сцену [5].

Виктора Вазарели «Абстрактное равновесие»

Его знаменитый манифест провозглашал приоритет физиологического воздействия искусства над эмоциональным: «Мы делаем ставку не на сердце, а на сетчатку… Резкие черно-белые контрасты, невыносимая вибрация дополнительных цветов, мерцание ритмических сеток… — отныне их роль — не творить чудо…, а стимулировать, возбуждать в нас дикое веселье»[1]. Вазарели тем самым подчеркнул, что цель оп-арта — максимально задействовать зрительный аппарат, предлагая новый, чисто оптический опыт.

Виктор Вазарели, «Мечта» 1966 год.

Бриджит Райли (Bridget Riley) — британская художница, чьи новаторские оптические полотна стали синонимом оп-арта 1960-х годов [3]. В ранних работах Райли использовала черно-белые геометрические узоры — волнистые линии, шахматные клетки, концентрические формы — добиваясь эффекта дрожания и движения на холсте. Её картина «Движение в квадратах» (Movement in Squares, 1961) с уходящими вглубь сужающимися квадратами и знаменитое полотно «Падение» (Fall, 1963) с тонкими волнообразными линиями продемонстрировали, как строгая композиция способна породить динамическую иллюзию [4].

Бриджит Райли «Движение в квадратах», 1961 год.

Работы Райли заставляют «глаза танцевать» по поверхности: контрастные ритмичные элементы вибрируют и словно переливаются, дезориентируя взгляд наблюдателя. В 1965 году Бриджит Райли участвовала (наряду с Вазарели, Я. Агамом и др.) в легендарной выставке «The Responsive Eye» в Нью-Йорке, которая принесла ей международную известность [3].

Бриджит Райли «Падение», 1963 год.

В этой работе Райли использует тонкие черно-белые волнистые линии, плавно меняющие кривизну по вертикали. Оптическая иллюзия: хотя все линии неподвижны и параллельны краям холста, глаз воспринимает их как текучий поток. В центре композиции сгущение и усиление кривизны создают эффект «падения» или провала — кажется, будто плоскость картины выгибается внутрь, формируя зыбкое движение. Ритмичное повторение волн вызывает у зрителя ощущение вибрации: взгляд скользит вдоль линий, но не может сфокусироваться, из-за чего узор «дрожит». Контраст черного и белого усиливает впечатление мерцания. Таким образом, «Падение» демонстрирует ключевой принцип оп-арта — создание динамики из статики за счет мастерского использования линий и контраста. Работа открыта для интерпретаций: одни видят в ней абстрактный водопад или шелковую ткань на ветру, другие — чисто геометрический эксперимент, который заставляет нас осознать процесс зрения [4].

С конца 1960-х Райли начала вводить цвет: серия «Катаракта» (Cataract, 1967) с пульсирующими разноцветными волнами продемонстрировала, что цветовые контрасты могут усиливать оптическое мерцание так же, как черно-белые тона. Творчество Райли, отмеченное первыми призами Венецианской биеннале (1968), подтвердило, что оп-арт способен быть не только эффектной «игрой глаза», но и серьезным художественным исследованием восприятия.

Бриджит Райли «Катаракта», 1967 год.

Помимо Вазарели и Райли, в число ведущих представителей оп-арта входят художники разных стран. В США это Ричард Анискевич (Richard Anuszkiewicz) и Ларри Пунс (Larry Poons), создававшие вибрирующие цветовые композиции. В Европе ярким оп-артистом был Джеффри Стил (Jeffrey Steele). В Латинской Америке оптические и кинетические эффекты развивали Хесус-Рафаэль Сото и Карлос Крус-Диес, работавшие с комбинациями линий и движущихся элементов [1,3] Также к предшественникам оп-арта относят деятелей послевоенного абстракционизма — например, экспериментатора с цветовым зрением Йозефа Альберса, а из смежных течений — художников группы GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) во Франции, которые занимались исследованиями визуального восприятия. Таким образом, оп-арт с момента своего появления стал международным феноменом, объединившим многих художников вокруг идеи исследования оптики зрения средствами искусства.

Визуальные приёмы и принципы оп-арта

Оп-арт базируется на точном и расчетливом построении визуальной формы с целью вызвать у зрителя оптическую иллюзию. Художники данного направления отбирают простые, как правило геометрические элементы — линии, контуры, узоры, контрастные цветовые пятна — и располагают их в строгой системе, которая сознательно противоречит привычным законам восприятия. В отличие от ранних течений геометрической абстракции, стремившихся к гармоничным формальным отношениям, оп-арт преднамеренно манипулирует формой, добиваясь двусмысленностей и зрительных противоречий [3].

Джозеф Альберс «Indicating Solids», 1949 год.

Например, параллельные линии могут быть изогнуты и сгруппированы так, что плоская поверхность кажется выгнутой волной; повторяющиеся концентрические окружности при определенном ритме начинают «мерцать»; равные по силе дополнительные цвета (например, ярко-красный и зеленый) при соседнем размещении вступают в хроматический конфликт и начинают вибрировать перед глазом.

Карлос Крус Диес Color Aditivo Panam», 2010 год.

В живописи оп-арта поверхность холста превращается в поле активного взаимодействия фигуры и фона — граница между ними размывается за счет экстремального контраста и ритмического чередования элементов. Возникает своего рода «поверхностное напряжение» изображения, доведенное до такой степени, что зритель физически ощущает пульсацию или мигание картины. К характерным визуальным приемам оп-арта относятся муаровые эффекты, послеобразы и обман перспективы. Чередование полос или сеток с небольшим смещением создает узор-интерференцию (муар), при котором глаз видит дополнительные бегущие волны (как в картине Бриджит Райли — Катаракта).

Бриджит Райли, «Пламя» «Пламя 1» 2018 год.

Контрастные фигуры, повторенные с вариациями, могут вызвать, так сказать послеобраз — призрачный рисунок, возникающий в зрительной системе после длительного рассматривания, что усиливает впечатление движения или света там, где их нет на самом деле. Перспективные же искажения (например, градиентно уменьшающиеся квадраты или искривленные решетки) дают иллюзию глубины и трехмерной формы, хотя поверхность картины объективно плоская. Во всех случаях оп-арт апеллирует к основным механизмам зрения: контрасту, ритму, повторению.

Восприятие и иллюзорная реальность

Цель оп-арта — спровоцировать зрительный аппарат на нестандартную реакцию, фактически обмануть глаз. Оп-арт создаёт конфликт между реальным и видимым, заставляя человека усомниться в объективности собственных ощущений. Как отмечают исследователи, наш глаз по природе стремится привести увиденное к упорядоченной и простой структуре. Оптическое искусство же поступает наоборот: оно берёт простейшие, регулярные элементы и располагает их так, чтобы сбить глаз с толку, не дать сформировать цельный образ [1].

Марина Аполлонио «Круговая динамика» 008, 2008 год.

В результате зритель сталкивается с «нераспознаваемым» изображением: фактическая форма не совпадает с воспринимаемой, и мозг колеблется между разными интерпретациями, не находя однозначного решения. Такой незавершенный, двусмысленный визуальный сигнал рождает ощущение нереальности происходящего — картинка как будто живёт собственной жизнью, меняется при наблюдении. Недаром остроту впечатлений от оп-арта сравнивали с физиологическим шоком: на знаменитых выставках 1960-х сообщалось о случаях, когда у некоторых посетителей кружилась голова и даже случались обмороки перед особенно сильными оптическими инсталляциями.

Виктор Вазарели «Сверхновые», 1959–1961 год.

Важно, что оп-арт опирается на научные исследования зрения и восприятия. В середине XX века психологи активно изучали оптические иллюзии как способ понять закономерности работы глаза и мозга. Художники восприняли эти знания и применили их в творческом ключе. Каждая оп-арт композиция по сути является экспериментом над зрителем: как отмечал Вазарели, художник превращает зрителя в подопытного участника психологического опыта, где искусство — это не передача чувства или сюжета, а стимуляция сенсорной активности [1]. В этом смысле оп-арт формирует особую «иллюзорную реальность», существующую на стыке искусства и физиологии. Зритель осознаёт, что перед ним полотно или объект, но ощущает нечто большее — движущиеся линии, мерцающий свет, дрожащие формы, которые возникают в его собственном восприятии.

Виктор Вазарели «Тау-дзета» 1964 год.

Иллюзия рождается автоматически, без участия воображения или логического мышления: глаз реагирует рефлекторно, как если бы видел подлинное движение или глубину. Оп-арт тем самым напрямую взаимодействует с нашим восприятием, размывая границы между реальным и кажущимся. В статичном образе он создает симуляцию реальности — динамической и изменчивой, заставляя задуматься о том, насколько субъективны наши ощущения.

Яаков Агам «Сверкающая ночная радуга», 1981 год.

Отношение к оп-арту в художественной среде было неоднозначным. Ряд консервативных критиков 60-х годов пренебрежительно называли его «баловством для сетчатки», упрекая в пустом эффекте без содержания. Действительно, оп-арт отказался от традиционных идей — повествования, образной символики — сведя искусство к чистому визуальному стимулу. Однако последующие исследователи отмечают, что оп-арт сделал весомый вклад в изучение зрительного восприятия и расширил арсенал художественных средств. Более того, он подготовил почву для синтеза искусства с технологиями (лазерные и световые инсталляции, цифровая графика) и повлиял на дизайн окружающей среды [2].

Бриджит Райли — Автор Элли Питерс — журнал Vogue, 28 октября 2019 года

Наследие оп-арта можно увидеть в современном медиа-искусстве и оптических эффектах, которые сегодня широко используются в архитектуре и рекламе. Таким образом, оп-арт не только создавал иллюзии реальности в своих работах, но и повлиял на реальность визуальной культуры, изменив наши представления о границах восприятия.

Виктор Вазарели «Taïmyr», 1958 год.

Заключение

Оп-арт, возникнув как авангардный эксперимент на стыке искусства, оптики и психологии, доказал, что границы реальности во многом зависят от особенностей нашего зрения. Несмотря на скепсис некоторых критиков, оп-арт занял прочное место в истории искусства как направление, фокусировавшее внимание на самом акте видения. Сегодня, когда цифровые технологии позволяют генерировать любые визуальные эффекты, наследие оп-арта продолжает вдохновлять художников и дизайнеров на эксперименты с иллюзией реальности — напоминая, что видеть — значит нередко верить тому, чего нет, и наслаждаться волшебством этого обмана.

Мауриц Корнелис Эшер «восходящие и нисходящие», 1960 год.

Публикации по теории восприятия в оп-арте (цитаты Вазарели, исследования психологов) — https://ru.ruwiki.ru/wiki/Оптическое_искусство#: ~:text=Опти́ческое%20иску́сство%3B%20сокращённый%20вариант%20оп, узоров%2C%20или%20припухлости%20или%20деформации

Музейные ресурсы (National Galleries, MoMA, Tate) — https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/glossary-terms/op-art#: ~:text=Op%20Art%20emerged%20concurrently%20with, in%20graphics%2C%20advertising%20and%20design

Научные статьи и словари искусства об оп-арте — https://buffaloakg.org/artworks/k196929-vega-nor#: ~:text=Op%20art%20refers%20to%20the, Vasarely%20chose%20these%20hues%20for

Биографии ключевых художников (Artchive) — https://www.artchive.com/artwork/fall-bridget-riley-1963/#: ~:text=In%20“Fall%2C”%20Bridget%20Riley%20employs, with%20a%20visually%20stimulating%20experience