Нацистская киномелодрама как машина эмоционального управления

Конструирование уютной утопии

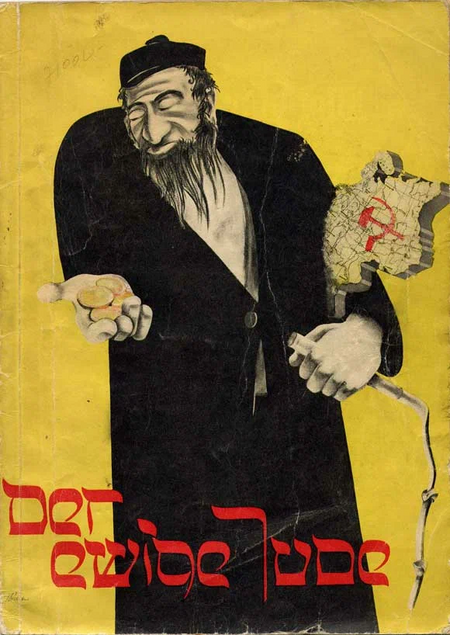

Третий рейх, провозгласивший кино «важнейшим из искусств», создал одну из самых эффективных пропагандистских машин в истории. Однако ее сила заключалась не только в откровенных агитках вроде «Вечного жида», но и в обширной индустрии развлечений, сердцем которой стала мелодрама. Этот жанр представляет собой уникальный феномен на стыке искусства, идеологии и массовой психологии.

Постер фильма «Вечный жид», 1940 г.

Каким образом нацистская киномелодрама, используя жанровые коды и визуальные средства, создавалась как утопическая, но глубоко идеологизированная форма киноискусства, предназначенная для эмоционального управления зрителем?

Мелодрама в Третьем рейхе была не «отвлекающим» зрелищем, а высокоэффективным инструментом эмоционального управления. Через создание сублимированного мира, нарратив примирения и ключевые концепты (судьба, долг), она легитимировала власть, переводя политические императивы в сферу личного, эмоционального выбора и «естественного» порядка вещей.

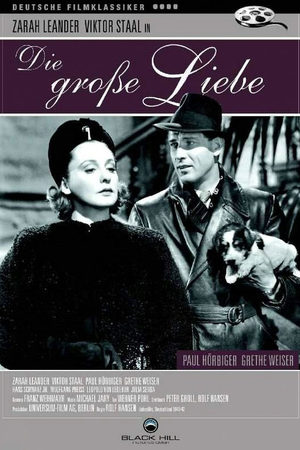

Афиша фильма «Великая любовь», 1942 г.

Просторная квартира, качественная мебель, достаток еды и напитков, служанки. Это визуальная модель «правильного» немецкого быта, идеализированная реальность, которую защищают солдаты на фронте.

«Великая любовь», 1942 г.

Люди разных профессий (офицер, певица, гражданские) легко общаются в одном кругу. Это визуализация концепта «Volksgemeinschaft» (народное сообщество), где стираются классовые барьеры.

«Великая любовь», 1942 г.

Мягкое освещение, смех, музыка. Создается ощущение «уютной утопии», убежища от войны, которое, однако, существует только благодаря войне.

«Великая любовь», 1942 г.

Культурный и психологический контекст

Мелодрама традиционно конструирует упрощенную, эмоционально насыщенную реальность с четкой драматургией: герои встречаются → ссорятся → мирятся → расстаются из-за обстоятельств (ощущение, что что-то не так) → воссоединяются навсегда (мир приходит в порядок и наступает гармония). В нацистской Германии эта схема приобрела прямое политическое звучание. Как отмечает Лора Хайнс, кинематограф был инструментом не только устрашения, но и созидания — формирования привлекательного образа жизни в рамках режима.

герои встречаются → ссорятся → мирятся на примере фильма «Великая любовь», 1942 г.

расстаются из-за обстоятельств (ощущение, что что-то не так) → воссоединяются навсегда (мир приходит в порядок и наступает гармония) на примере фильма «Великая любовь», 1942 г.

Правительство Геббельса сознательно использовало жанр для «эмоционального присоединения» зрителей. Мелодрамы создавали «уютную утопию», которая служила терапевтическим убежищем от социальных потрясений и военных тревог. Эта «сила уюта» была не просто эскапистской, а глубоко функциональной.

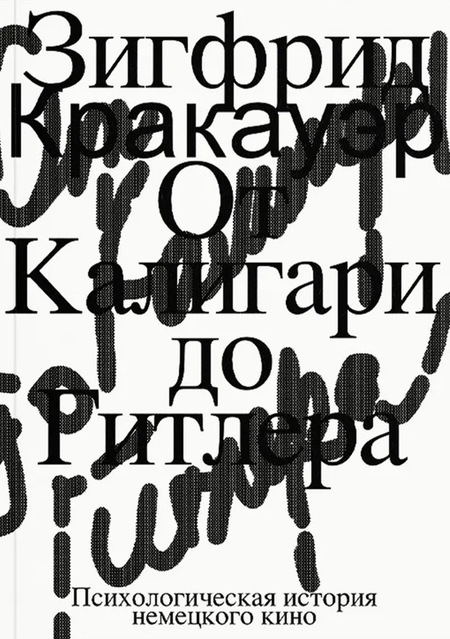

Зигфрид Кракауэр в труде «От Калигари до Гитлера» обеспечивает ключевой психологический контекст: немецкое кино он рассматривает как отражение коллективных психических процессов. Мелодрамы того времени, по Кракауэру, кодировали бессознательные страхи и желания нации, предлагая символические разрешения глубоких кризисов идентичности через нарративы гармонии и порядка.

Книга «От Калигари до Гитлера», Зигфрид Кракауэр, 1947 г.

Книга «От Калигари до Гитлера», Зигфрид Кракауэр, 1947 г.

Кадры из немецких кинохроник «Die Deutsche Wochenschau» («Немецкое еженедельное обозрение») о бомбежках городов выступают как контрапункт к уютному миру мелодрам. Это тот самый реальный «хаос» и «тревога», от которых мелодрама должна была «терапевтировать». Это визуальное подтверждение тезиса Кракауэра о кино как отражении коллективных страхов.

В репортажах о Восточном фронте киножурнал использовал отработанный пропагандистский шаблон. За кадром звучал голос диктора Гарри Гизе, который на фоне кадров нищеты, землянок и разрушений иронично вещал о «большевистском рае», возлагая вину за все разрушения на тактику «выжженной земли». Для визуального конструирования образа врага при демонстрации военнопленных систематически выбирались лица азиатской или семитской внешности, что усиливало миф о «варварском» и «чуждом» противнике.

Кадры из выпуска «Die Deutsche Wochenschau» № 573-2, 1941 г.

Механизм работы машины

Машина эмоционального управления состояла из нескольких взаимосвязанных механизмов.

От хаоса к порядку

Пэм Кук указывает на функцию мелодрамы как средства снятия социального напряжения. Нацистская версия жанра довела это до абсолюта. Классическая схема, описанная раннее, работала с железной необходимостью, становясь метафорой политической стабильности.

Эмоциональный надлом героя (одиночество, потеря) — микромодель хаоса «дофюрерской» эпохи. Финальное соединение — триумф гармонии, дарованный новым порядком.

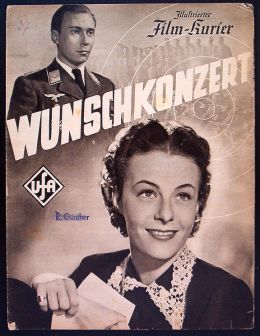

Афиша фильма «Концерт по заявкам», 1940 г.

В фильме «Концерт по заявкам» разыгрывается целый любовный треугольник в экспозиции военных действий. Конечно же всё разрешается замечательно и все герои приходят к согласию.

«Концерт по заявкам», 1940 г.

Кадры из фильм «Концерт по заявкам», 1940 г.

Финальная сцена с воссоединением Инге и Герберта происходит в отдельной комнате, однако в это же время нам демонстрируется концерт на огромном стадионе, заполненном народом. Это ключевой момент — личное счастье обретается в лоне нации, как будто бы публично, неразрывно от «счастья» всего народа.

Финальные кадры фильма «Концерт по заявкам», 1940 г.

Личное воссоединение = торжество нации. Это прямое воплощение «нарратива стабилизации», где личная история завершается только тогда, когда она символически вписана в национальный миф.

Визуальная эстетика комфорта и контроля

Визуальный ряд нацистских мелодрам был тщательно выверен. Интимные кадры, узнаваемые и идеализированные бытовые детали создавали ощущение безопасности и близости.

«Великая любовь», 1942 г.

Обстановка вокруг: весёлые люди, ощущение доброго праздника, цветы, готовка, кресла. Всё это создаёт иллюзию частной, защищенной жизни.

Кадры из фильма «Великая любовь», 1942 г.

Эта «эстетика уюта», по Кракауэру, конструировала «идею дома» как психологический бастион против внешних угроз. Свет, композиция и мизансцены были направлены на устранение тревожности и усиление эмпатии, одновременно программируя чувства зрителя в рамках национального дискурса. Конфликт между «ненадежностью» внешнего мира и «вечными» ценностями семьи и государства решался через визуальные коды, усмиряющие и направляющие эмоции.

Судьба и Долг

Ключевыми идеологическими скрепами в этой системе были концепты Судьбы и Долга.

Судьба выступала как эмоциональный аналог расовой и исторической предопределенности. Идея о том, что герои «предназначены» друг другу, тренировала у зрителя покорность более масштабной «судьбе» немецкой нации. Покорность личной судьбе в любви готовила к покорности судьбе политической.

Афиша фйильма «До свидания, Франциска!», 1941 г.

В классической мелодраме судьба приводит влюбленных к финальному соединению. Здесь «судьба» проявляется в навязчивом повторении одного и того же болезненного ритуала — расставания. Это не предопределенность счастья, а предопределенность жертвы. Франциска обречена ждать, а Михаэль — уезжать.

«До свидания, Франциска!», 1941 г.

Характер Михаэля — «странствующий репортер», которого «тянет туда, где что-то горит, взрывается, рушится» — это метафора долга перед профессией и, по аналогии, перед нацией. Его неспособность к «размеренной жизни» подается не как недостаток, а как его высшее предназначение, его «судьба». Личное счастье должно уступить этому долгу.

Михаэль снимает в разных частях света кадры из фильма «До свидания, Франциска!», 1941 г.

Франциска воплощает идеал немецкой женщины при нацизме: ее судьба — ждать, терпеть и поддерживать. Ее повторяющаяся фраза «До свидания, Франциска!» и покорное принятие этой боли — это и есть ее «высшее предназначение». Ее жертва делает возможной его службу. Таким образом, «судьба» предписывает каждому полу свою роль: ему — активное действие на фронте/в мире, ей — пассивное ожидание и сохранение домашнего очага.

Франциска укладывает ребёнка спать, пока Михаэль снимает гонку кадры из фильма «До свидания, Франциска!», 1941 г.

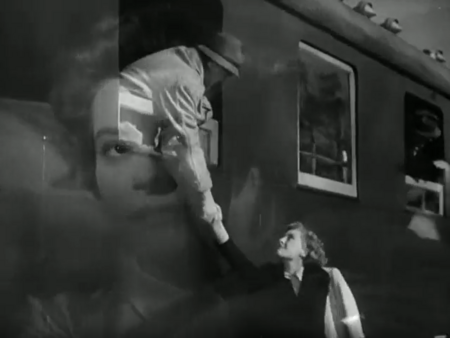

Вокзал в немецком кино того времени — ключевой символ. Это место встречи личного и национального, точка, где частная жизнь сталкивается с историей. Повторяющаяся композиция кадра на вокзале (он в поезде, она на перроне) визуально вбивает в зрительское сознание неотвратимость этого порядка вещей.

«До свидания, Франциска!», 1941 г.

Жанровый мотив предопределенности используется для нормализации жертвенности и закрепления гендерных ролей, где долг перед профессией (и по аналогии — перед Рейхом) неоспоримо важнее личного счастья. Судьба становится синонимом подчинения высшему, внеличностному долгу.

Идеологический сбой

Машина управления была бы неполной без понимания ее воздействия на аудиторию. Зритель вовлекался в истории героев через идентификацию и эмоциональную поддержку. Воздействие нацистской мелодрамы на аудиторию строилось на механизме идентификации, приводящем к бессознательному усвоению идеологических норм.

Однако, будучи инструментом власти, жанр таил в себе внутреннюю напряженность: сила эмпатии могла обернуться против заданного посыла. Убедительно показанное страдание или харизма «неправильного» героя создавали когнитивный диссонанс, обнажая хрупкость пропагандистской конструкции.

Разберём на примере фильма «Большая свобода № 7», 1944 г.

Главный герой в исполнении Ханса Альберса не строитель нации, а разочарованный, апатичный и внутренне свободный человек. Его «большая свобода» — это свобода от обязательств, от долга, от самого режима. Его меланхолия и отстраненность создают мощный, альтернативный образ маскулинности, противоречащий идеалу дисциплинированного солдата и работника.

«Большая свобода № 7», 1944 г.

В фильме отсутствует какая-либо «идеологическая начинка». В разгар тотальной войны, когда кино должно было мобилизовывать, режиссёр Хельмут Койтнер снял фильм о личных переживаниях, тоске и экзистенциальном выборе. Это был акт эстетического инакомыслия — отказ играть по правилам пропагандистской машины.

«Большая свобода № 7», 1944 г.

Власти запретили фильм именно за эту идеологическую пустоту и «разочарованность». Сила эмпатии к такому герою была признана опасной. Зритель мог сопереживать не силе и вере, а усталости и сомнению, что полностью подрывало военную пропаганду и миф о единстве нации.

Финальные кадры фильма «Большая свобода № 7», 1944 г.

Заключение: слезами скреплённый рейх

Проведенный анализ позволяет утверждать, что нацистская киномелодрама была высокоэффективным механизмом эмоционального управления, интегрировавшим идеологию в повседневный эмоциональный опыт.

Афиша фильма «Имензее», 1943 г.

Через утопический мирок она предлагала модель реальности, где новый порядок был незыблемой данностью. Через нарратив стабилизации она внушала мысль, что любые конфликты разрешимы лишь в рамках системы, даря ложное, но эмоционально убедительное ощущение гармонии. Через концепты Судьбы и Долга она осуществляла тонкую подмену, переводя политическое подчинение в сферу экзистенциального выбора и работала с коллективным бессознательным, переводя массовые тревоги в безопасное русло послушания.

«Имензее», 1943 г.

Кадры из фильма «Имензее», 1943 г.

Нацистская мелодрама выполняла свою идеологическую работу именно через мимикрию под аполитичный жанр. Она не приказывала, а соблазняла; не заставляла думать, а предлагала чувствовать — и через это чувство принимать предлагаемый режимом мир как единственно возможный и правильный. Это был не грубый гипноз, а, так сказать, эмоциональная инженерия, где слезы умиления в кинотеатре скрепляли идеологические скрепы рейха прочнее, чем многие речи.

«Имензее», 1943 г.

Кино и война: образы и смыслы // Сайт журнала «Кинозаписки». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/255/ (дата обращения: 19.11.2025).

Немецкая кинохроника. Подборка кадров // Сайт OK.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://m.ok.ru/video/1614331382382 (дата обращения: 19.11.2025).

«В бой идут одни „старики“» // Сайт КиноПоиск. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/68542/ (дата обращения: 19.11.2025).

Советская кинохроника. Выпуск №… // Сайт OK.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://m.ok.ru/video/6504013040217 (дата обращения: 19.11.2025).

«А зори здесь тихие…» // Сайт КиноПоиск. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/68711/ (дата обращения: 19.11.2025).

Документальный фильм о Великой Отечественной войне // Сайт Яндекс.Видео. [Электронный ресурс]. URL: https://ya.ru/video/preview/7432053752524007456 (дата обращения: 19.11.2025).

«Они сражались за Родину» // Сайт КиноПоиск. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/72988/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Концерт по заявкам» // Сайт Film.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.film.ru/movies/koncert-po-zayavkam (дата обращения: 19.11.2025).

Военная хроника в цвете // Сайт OK.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://m.ok.ru/video/7288072505942 (дата обращения: 19.11.2025).

Московский Дом Книги: Каталог изданий о ВОВ // Сайт MoscowBooks.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.moscowbooks.ru/book/1233383/ (дата обращения: 19.11.2025).

«Немецкое еженедельное обозрение» (Deutsche Wochenschau) // Сайт Википедия. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкое_еженедельное_обозрение (дата обращения: 19.11.2025).

Deutsche Wochenschau Newsreels Archive // Сайт Net-Film.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.net-film.ru/en/newsreels-deutsche-wochenschau-page-2/ (дата обращения: 19.11.2025).

Сравнительный анализ советской и немецкой кинохроники // Сайт VK.com. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/video325287262_456239680 (дата обращения: 19.11.2025).

Кадочников А. В. Заметки о кинодокументизме // Сайт LiveJournal.com. [Электронный ресурс]. URL: https://kadochnikoff.livejournal.com/126578.html (дата обращения: 19.11.2025).

«Семнадцать мгновений весны» // Сайт КиноПоиск. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/71426/ (дата обращения: 19.11.2025).