Взаимодействие чёрного и белого в обложках раннесоветской книги

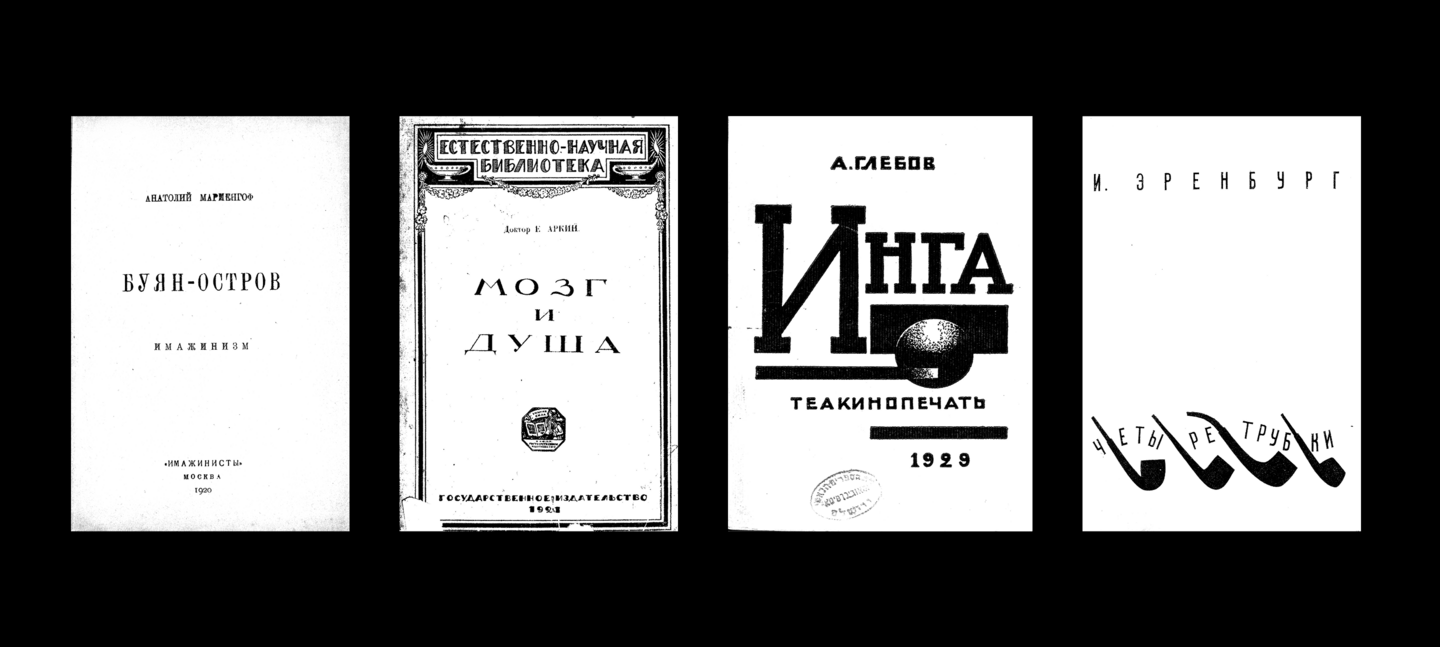

Обложки книг 1920-1930-х годов: «Буян-остров» Мариенгофа, «Мозг и душа» Аркина, «Инга» Глебова и «Четыре трубки» Эренбурга.

Вступление

Типографика по своей сути мультистабильна. Это утверждение становится отправной точкой для данного исследования. Под мультистабильностью понимается фундаментальное свойство человеческого восприятия, при котором один и тот же визуальный стимул допускает две или более альтернативных интерпретации, между которыми сознание непроизвольно переключается.

В типографике: наше восприятие постоянно колеблется между чёрной формой буквы и белым пространством вокруг. Буква не просто «лежит» на странице, а активно взаимодействует с фоном, создавая визуальный диалог.

Этот диалог часто протекает на подсознательном уровне. Как отмечал голландский типограф Герард Унгер, «хорошая типографика невидима» — она не привлекает к себе внимания, обеспечивая комфортное чтение.

Но эта «невидимость» обманчива — она рождается из точно выверенного дизайнером равновесия. Ключевая задача типографики — определить характер взаимодействия между чёрным знаком и белым пространством листа. Выбранное соотношение напрямую влияет на эстетику шрифта, задаёт его ритм и в конечном счёте определяет, как текст будет «звучать» для того, кто его читает.

Фундаментальный принцип типографики заключается в динамическом взаимодействии чёрного и белого, где форма и контрформа находятся в неразрывной связи. Как точно заметил Геррит Ноордзей, «чёрную форму нельзя изменить, не коснувшись белого в букве, и наоборот».

Белое пространство — активный участник композиции, а не пассивный фон. Согласно Ноордзею, «белое пространство в слове — краеугольный камень теории письма», поскольку именно от взаимоотношения формы и контрформы зависит наше восприятие объектов. Следовательно, любое изменение шрифта трансформирует структуру белого. Композиция существует как система визуального напряжения, и ритм рождается в балансе противоположностей.

Эскизы букв Геррита Ноордзея

Удачную метафору для взаимодействия чёрного и белого в типографике предложил российский художник и теоретик книги Владимир Фаворский, сравнивший букву с «мухой в молоке». Этот образ точно схватывает суть мультистабильного восприятия: буква одновременно и «тонет» в белой плоскости, и «возникает» из неё, находясь в состоянии постоянного взаимопроникновения.

Цель данного исследования — проанализировать проявления мультистабильности чёрного и белого в книжных и журнальных обложках России начала XX века.

Эта эпоха представляла собой не последовательную смену стилей, а экспериментальное поле, где одновременно сосуществовали различные системы организации «чёрного» и «белого» в типографике — от классической «объёмности» до радикальной «фактурности».

Именно в этот период, как мне кажется, постепенно была нарушена «невидимость» типографики: белое и чёрное перестали быть нейтральными носителями текста, начав активно привлекать к себе внимание. И это можно проследить как в более классических композициях, где баланс достигался за счёт симметрии и ясных пропорций, так и в работах радикального стиля.

Четыре типа шрифта по В. А. Фаворскому, показывающие разное взаимодействие чёрного и белого. Слева направо: объёмный (классический), пространственный (романтический), плакатный и скелетный.

В основе данной работы лежит классификация шрифтов Владимира Фаворского. Он разделял шрифты на четыре типа по тому, как в них сочетаются чёрное и белое.

Я буду опираться на эту систему, чтобы показать, что каждый тип шрифта создаёт особый вид равновесия между типографикой и медиумом листа. Например, «объёмный» шрифт даёт ясное и устойчивое равновесие, а «пространственный» — активное и динамичное, где фон и фигура будто борются друг с другом.

Такой подход позволяет наглядно показать, как разные направления в русской типографике начала XX века работали с восприятием зрителя.

Основной предмет исследования — книжные и журнальные обложки, где наиболее ярко проявляется взаимодействие шрифта, изображения и пространства, позволяя проследить эволюцию от объёмного решения к плоскостному.

И небольшое отступление: понятно, что в данном исследовании (и в типографике, в целом) термины «чёрное» и «белое» используются как условное обозначение для букв и фона. В более широком смысле, под «чёрным» понимаются все визуально активные элементы — буквы, графические формы и иллюстрации, вне зависимости от их фактического цвета. Под «белым», соответственно, подразумевается фоновая плоскость — медиум листа или страницы.

Для концентрации на композиционном балансе все анализируемые работы были приведены к монохрому виду. Это позволило абстрагироваться от цветовых отношений и выявить структурные закономерности организации визуального пространства.

I. Устойчивое равновесие

Классическое равновесие строится на объёмности шрифта, где ни один элемент не доминирует и не подавляется. Белое пространство не акцентирует внимание на себе, а мягко и скульптурно заключает в себя чёрные формы. Этот принцип находит точное воплощение в метафоре Владимира Фаворского: «буква не тонет в белом» — она сохраняет ясную форму и выразительность.

Слева: обложка книги «Азбука молочного дела» М. И. Архипова (1930). Справа: обложка книги «Совет ветров» Н. Асеева

Чёрный знак не противостоит белому полю, а органично «встраивается» в него, сохраняя собственную предметную ценность. Ключевую роль здесь играют засечки.

Слева: обложка книги «Буян-остров» А. Мариенгофа. По центру: обложка книги: «Трерядница» С. Есенина. Справа: обложка книги «Развертывание сюжета» В. Шкловского

Данный подход порождает композиции, выдержанные в строгом каноне: симметричные, уравновешенные, с предсказуемой ритмикой. Белое пространство здесь последовательно подчинено общей структуре — оно не «вылазит» сдвигами, не нарушает гармонию произвольными акцентами, а существует как нейтральный фон. Это создаёт ощущение стабильности, но и ограничивает вариативность.

Слева: обложка книги «Монизм вселенной» (1931). По центру: обложка книги «Бунт экспрессиониста» (1919). Справа: обложка книги «Мир и мастер» (1926).

Существует прямая зависимость: чем активнее контраст шрифта или его декоративная составляющая, тем дальше композиция отходит от классических принципов. Однако важно, что сама композиционная система может при этом сохранять классическую основу, из которой как будто хочется вырваться, но пока еще не получается — мы или зажаты рамками, или вынуждены играть по прежним правилам.

Слева: обложка книги «От Сезанна до Супрематизма» (1920). По центру: обложка книги «Русские портретисты…» (худ. И. Рерберг, 1923). Справа: обложка книги «Триппер…» (1930).

В период 1900–1930-х годов классический подход сохранял значимость в типографической культуре, сосуществуя параллельно с авангардными экспериментами. Каноническая типографика — с её строгой симметрией и контролируемым белым пространством — оставалась востребованной в изданиях, ориентированных на устойчивость, ясность и традиционную эстетику; эта тенденция, впрочем, сохраняет актуальность и сегодня.

Вместе с тем иногда наблюдается заметное несоответствие между тематикой ряда изданий и их визуальным решением: даже там, где содержание не диктовало необходимости в строгой выверенности, часто применялись консервативные приёмы. Это позволяет предположить, что подобные решения были продиктованы не столько осознанным выбором, сколько ограниченностью технических возможностей, консервативностью заказчиков или недостатком специализированного образования.

II. Динамическое равновесие

В динамичной системе возникает эффект погружения шрифта в плоскость — буква буквально «тонет» в белом пространстве. Этот визуальный парадокс создаётся за счёт резкого контраста между массивными, тяжелыми штрихами и изящными, острыми элементами. Подобный дисбаланс рождает иллюзию глубины: плотные формы выступают «вперёд», тогда как тонкие линии поглощаются белым.

Слева: обложка книги «Мозг и душа» (1921). По центру: обложка книги «Эстетика числа…» (1926). Справа: обложка книги «Концерт» (1926)

Обложки книг, выполненные Д. И. Митрохиным

Обложки книг, выполненные Сергеем Чехониным. 1918-1922

Динамичный шрифт с эффектом глубины наиболее органично взаимодействует с иллюстрацией, построенной на тех же пространственных принципах. Когда изображение обладает объёмом и перспективой, а буквы визуально «утопают» в плоскости, возникает единая визуальная среда.

Обложки книг, выполненные Владимиром Фаворским

III. Фактурный контраст

В системе третьего типа отношения белого и чёрного окончательно упрощаются до логики аппликации. Буква, по замечанию Владимира Фаворского, воспринимается как «кусок материала» — вырезанный и наложенный на плоскость. Если в первом типе белое было средой для филигранно отделанной скульптуры, а во втором — активным участником динамичного диалога, то здесь оно становится просто соседней плоскостью. Исчезает последняя иллюзия глубины: остаётся только ясное, фактурное соположение форм, где ничто ни во что не впадает и не возникает, а просто прилегает.

Слева: обложка книги «Канун 1905 г.» (худ. В. Тронов). По центру: обложка книги «Техника эпохи…». Справа: обложка книги «Бычья казань».

В данном примере симметрия создаёт устойчивую композицию, где чёрное и белое взаимодействуют как равноправные плоскости. Белое не становится объёмным — это игра симметричных отношений, а шрифт остаётся фактурным, но плоским, без иллюзии глубины.

Обложка книги «Крылатый приемыш». Автор: Вера Ильина. Художник: Георгий Ечеистов. Издательство «Круг», 1923 год

Эффект дублирования плоскости создаёт сложную оптическую иллюзию: белое пространство множится, а композиция обретает свойства многослойной структуры

Слева: обложка «Разбег» (1929, Прибой). Справа: обложка «Спутник тракториста» (1931, Огонёк).

Если в устойчивом типе равновесия объём строится на эффекте «выплывания» буквы из плоскости через скульптурную моделировку штрихов, то в фактурном типе перспектива создаётся иначе — за счёт ритмичного контраста масштаба. Крупные элементы визуально выдвигаются вперёд, мелкие отступают вглубь. Таким образом, устойчивый тип подчёркивает статичную выпуклость формы, а фактурный — создаёт иллюзию пространственной глубины.

Слева: обложка журнала «Рабочий и театр», № 8, 1928 год. Рисунок: Николай Кочергин. Справа: обложка книги «Опыт теории живописи». Автор: Николай Тарабукин. Всероссийский пролеткульт, 1923 год

Чем плоскостнее шрифт, тем более плоскостной становится вся графика. Исчезает объём и глубина — белое пространство листа уплощается до геометрически чёткого поля, где взаимодействуют только строгие формы. Но именно эта строгость рождает новую свободу: бесконечную вариативность внутри сетки, где каждый элемент находит место в предсказуемой, но гибкой системе.

В отличие от последующей западной «швейцарской» типографики с её тотальным порядком, русские опыты с плоскостными шрифтами сохраняли уникальную хаотичную живость — ту энергию первооткрывательства, которая превращала строгую сетку в поле для визуального эксперимента.

Слева: обложка журнала «Опыт текстильщики», № 7, 1933 год. По центру: Обложка журнала «Журналист», № 5, 1932 год. Справа: Обложка журнала «Новый зритель», № 38. 1924 год.

Слева: обложка «А всё-таки она вертится» (Ф. Леже, 1922). По центру: обложка «Новинки западной литературы» (1925). Справа: обложка «Под каменным дождем» (Н. Акимов, 1923)

Трафаретные шрифты доводят взаимодействие чёрного и белого до логического предела — теперь уже белое активно вклинивается в чёрное, прорезая его насквозь. Здесь нет ни тонущей в молоке буквы, ни сложного пространственного диалога. Белое становится абсолютно отчётливым, материальным, приобретая ту же весомость, что и чёрный контур. Возникает эффект двойного прочтения: мы видим одновременно и чёрную букву, пронизанную пустотами, и белые формы, организующие пространство.

Обложка журнала «Экран», № 9. 1926 год

Эффект прозрачности в раннесоветской типографике — следствие печатной техники или времени, но сегодня мы видим именно этот образ: белое «просвечивает» сквозь наложенные буквы, создавая свечение и превращая плоскость в сложное пространство взаимодействия.

Справа: обложка книги «Миф о Бакунине» (издательство «Голос труда», 1925). Справа: обложка книги «Гимн труду» (издательство «Книгопечатник», 1922)

В ряде случаев возникают выразительные инктрапы — белые впадинки в местах соединения штрихов. Здесь белое не просто окружает букву, а активно «врезается» в её форму, визуально дробя чёрное пятно и заявляя о себе как о полноправном участнике композиции. Эти микроскопические врезания не нарушают целостность знака, но усложняют его восприятие, добавляя некую напряжённость и остроту.

Слева: обложка журнала «Коллективист» (1929). По центру: обложка журнала «Малярное дело» (1932). Справа: обложка журнала «Книга и революция» (1931). Художник: В. Степанова.

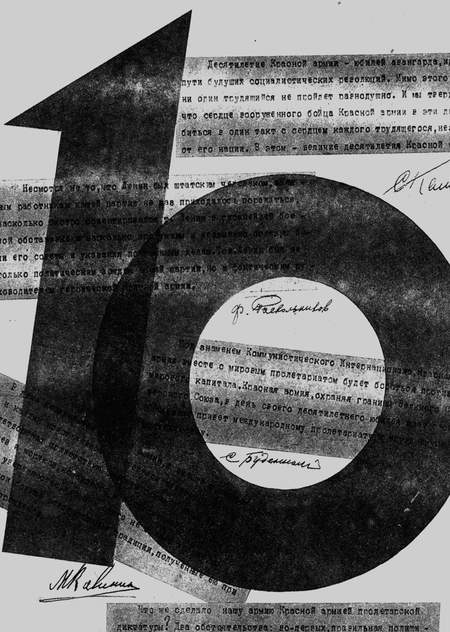

Коллаж разрушает бинарность «чёрное/белое», но не в пользу иллюзии глубины, а в пользу сложной, многослойной плоскостности. Медиум листа перестаёт быть пассивным фоном, превращаясь в активный элемент структуры, где наложения лишь усиливают, а не отменяют ощущение плоскости.

Справа: обложка журнала «Новая Москва» (1924). По центру: обложка журнала «Кооперативное хозяйство» (1930). По центру: обложка журнала «Былое» (1924).

Уплотнённый набор трансформирует чёрное в монолит, вытесняя белое из межбуквенных промежутков. Белое сохраняется лишь как структурный фон и тонкие контурные линии, очерчивающие массив знаков, но не дробящие его цельности.

Слева: обложка журнала «Советский экран» (1926). По центру: обложка книги «Сопки» (1923). Справа: обложка издания ГОСИЗДАТ (1925)

Слева: обложка «Краткий каталог…» (1930). Справа: поэтический сборник «ВОТ» (1921).

Когда строка разрывается, чёрные буквы становятся островами в море белого. Каждая буква обретает самостоятельность, а белое пространство наступает, проникая в самую структуру текста и меняя его визуальный ритм.

Обложки Ильи Эренбурга: «4 повести о легких концах» и «Трест Д. Е.». 1923, издательство «Земля и фабрика»/ЗИФ

IV. Конструкция

Иногда движение идёт в противоположном направлении: буквы не просто уплощаются, но и утрачивают фактурность, становясь скелетными. Это не делает макет скучным или плохим — напротив, в этом есть своя эстетика. Такая буква лишается и моделировки, и пластики, но обретает иную выразительность: чистоту конструкции, ритм, графическую чёткость. На этом тоже можно строить игру — например, через контраст с плотными иллюстрациями или за счёт остроты самой геометрии знака.

Слева: обложка книги «Записки примазавшегося» (1928). По центру: обложка книги «Красный алкоголь» (1922). Справа: обложка книги «Товарищ Вова инженер» (1930)

Слева: обложка книги «Гибель главного города» (1918). Справа: обложка книги «Опыт современной эстетики» (1931)

Слева: обложка журнала «Опыт предприятий». По центру: обложка книги «Четыре трубки» Эренбурга (1936). Справа: обложка сборника «Имажинисты» (1921).

V. Синтез

Слева: обложка книги «С мешком за смертью» (1927). Художник: Соломон Телингатер. Справа: обложка книги «Коромысло глаза» (1923). Автор: Владимир Ричиотти. Изд-во «Имажинисты».

Заключение

Хотя качественная типографика традиционно предполагает целостное восприятие чёрного и белого, важной аналитической практикой остается редукция — умение переключать внимание с элементов на фон и обратно. Такой подход позволяет осознать: активной является не только чёрная форма, но и белое пространство, которое мы часто оставляем без внимания. В конечном счёте, типографика — это всегда диалог чёрного и белого, будь то отдельная буква, текст или сложная композиция.

В раннесоветских книжных обложках наблюдается полный спектр взаимодействия чёрного и белого — от классического объёмного шрифта до радикальной плоскостности. Разные подходы сосуществовали в рамках одной эпохи. Примечательно, что современная российская типографика сохраняет это многообразие стратегий.

Эта эволюция чёрно-белых отношений — от иллюзорной глубины к активной плоскости — напрямую отражает путь модернизма в искусстве XX века. Как живопись отказалась от перспективы в пользу самостоятельной ценности холста, так и типографика открыла самоценность белого поля, превратив его из пассивного фона в активного участника высказывания.

Особую ценность представляют новаторские приёмы фактурного типа взаимодействия, где белое становится активным участником композиции. Эти методы — работа с контрастом масштаба, наложение, игра с плотностью — остаются актуальными и сегодня, демонстрируя, что наследие 1920–1930-х годов продолжает влиять на визуальный язык современности, предлагая инструменты для создания выразительных и динамичных композиций.

Кричевский В. Г. Типографика футуристов на взгляд типографа. Часть вторая [Электронный ресурс] // TypeJournal.ru. — 2014. — 18 июня. — URL: https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II (дата обращения: 19.05.2024).

Ноордзей Г. Штрих. Теория письма [Электронный ресурс] / пер. с англ. И. Смирновой // TypeJournal. — 2013. — 14 ноября. — URL: https://typejournal.ru/articles/The-Stroke-Fragment: 19.05.2024).

Унгер Г. Типографика — двигатель науки [Электронный ресурс] // TypeJournal. — 2022. — URL: https://typejournal.ru/articles/typography-as-vehicle-of-science (дата обращения: 19.05.2024).