Митьки как перформанс: визуальные стратегии и медийные формы существования

Рубрикация

1. Введение 2.1. Литературные истоки движения 2.2. Визуальный образ митька 2.3. Жизненные сцены как сюжет 2.4. Коллективность 2.5. Медиапроекты 3. Заключение

Введение

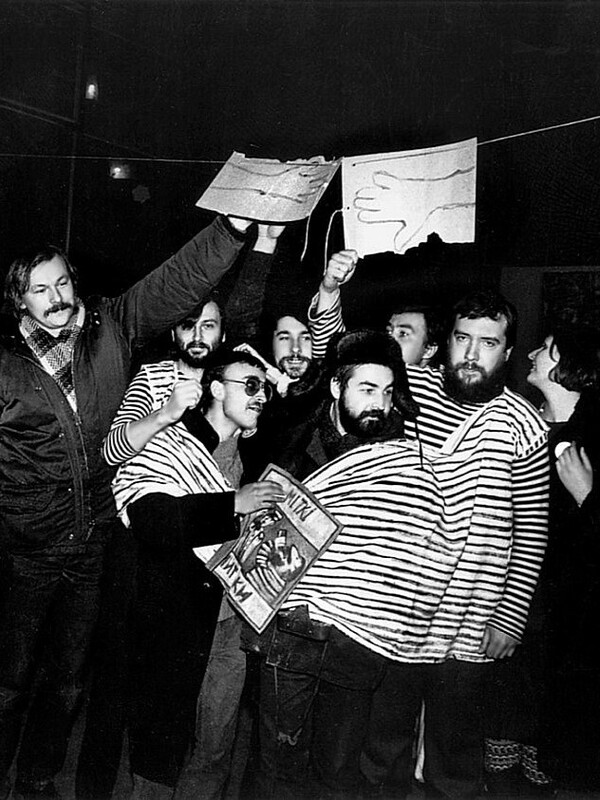

Арт-группа «Митьки», фотография из архива

Книга «Митьки», написанная Владимиром Шинкаревым и проиллюстрированная Александром Флоренским в 1984 году, стала началом одноименного движения. Сначала появился именно этот своеобразный манифест объединения, где были четко обозначены характеристики мифического Митька, самые значимые составляющие лексикона и ритуалы, которых участникам следовало придерживаться. Первым Митьком можно считать Дмитрия Шагина, так как именно он стал прототипом для героя. Производное от его имени и вид друга вдохновили Владимира Шинкарева на создание каноничного образа персонажа. Так, идея, изначально не задумывавшаяся как нечто серьезное, быстро привлекла самых разных представителей своего времени своей простотой и обаятельностью.

Ключевым вопросом исследования стало понимание того, как художественный образ, возникший в литературных и визуальных формах, постепенно начал влиять на то, как участники движения существовали и взаимодействовали в реальности.

Арт-группа «Митьки», фотография из архива

Визуальное исследование посвящено анализу группы художников «Митьки» как уникального художественного феномена, где повседневная жизнь неразрывно связана с творческой и сливается в единый перфоманс. Интерес к теме, обусловлен тем, что Митьки создали собственную визуальную и поведенческую модель, которая проявлялась как в живописи, так и в образе жизни, запечатленном на фотографиях, и медиа-проектах. Их художественный мир отражает особый синтез литературы, живописи, музыки и кино, а сама группа одновременно выступает и автором, и героем своего творчества, превращая собственное существование в художественный жест.

Гипотеза заключается в том, что митьки сознательно объединяли повседневную жизнь и художественное выражение, и именно это сочетание делало их творчество уникальным и позволило движению оставить заметный след в культуре.

В основу анализа легли визуальные материалы, которые позволяют проследить, как формировался и распространялся художественный образ Митька. Ключевую роль играют иллюстрации из книги Владимира Шинкарёва «Митьки», задающие идею персонажа и его эстетические и поведенческие принципы. Живопись участников движения, фиксировавшая повседневные сюжеты и бытовые ритуалы, позволяет изучить, как образ, созданный в литературе, воплощается в визуальной культуре. Фотографии художников дают возможность увидеть, как коллектив воспроизводил собственный образ, подтверждая гипотезу о перформативной природе движения. Медиа-контент, связанный с митьками, помогает понять какими способами идеи движения распространялись и выходили за пределы художественной среды.

Литературные истоки движения

Арт-группа «Митьки», фотография из архива, 1980-е

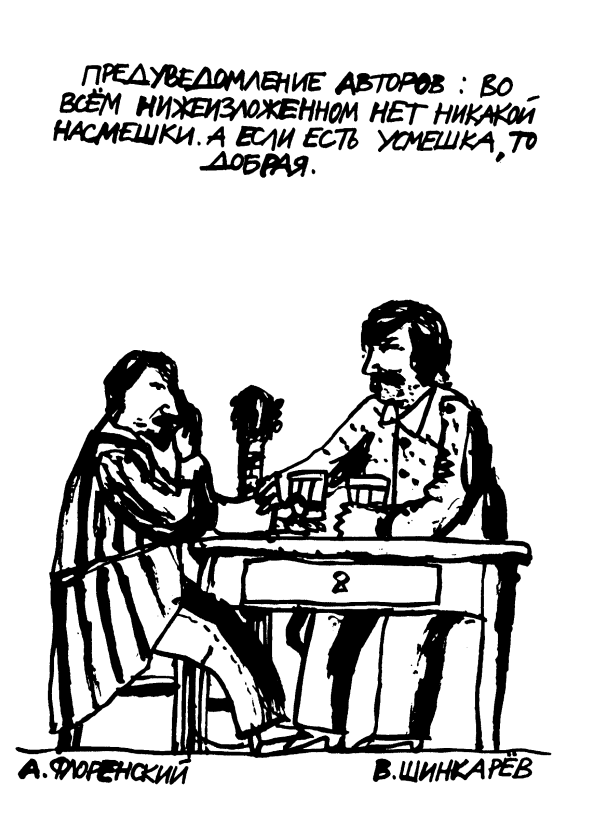

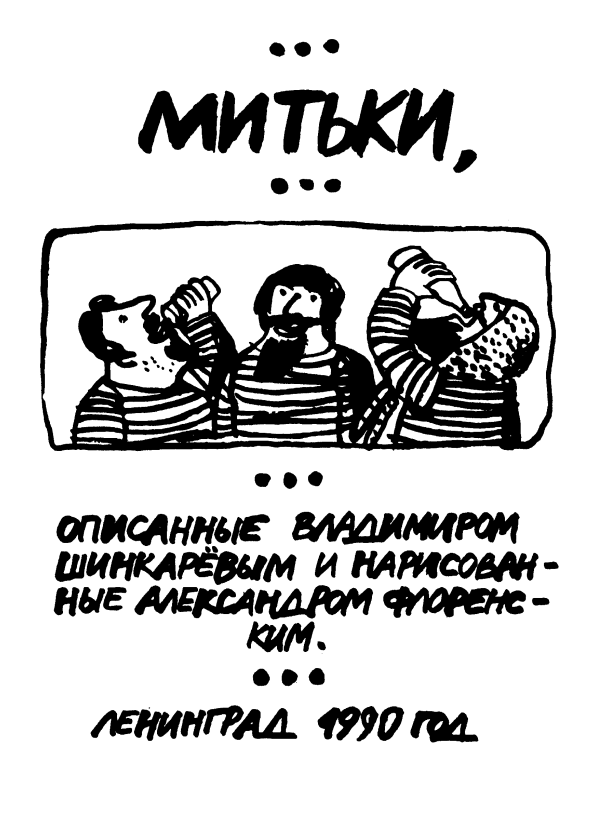

Книга «Митьки» Владимира Шинкарёва, проиллюстрированная Александром Флоренским, состоит из восьми глав. Однако изначально была опубликована только первая половина, которая была написана между 1984 и 1985 годами и распространялась через самиздат. Полная версия была официально увидела свет только в 1990 году.

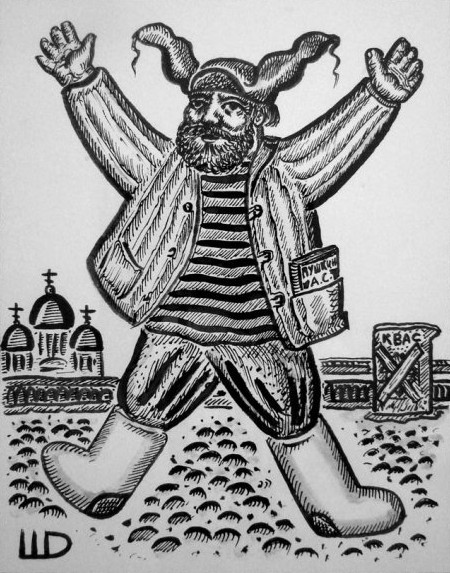

Иллюстрации Александра Флоренского к книге «Митьки» Владимира Шинкарева

В книге Владимир Шинкарев применяет приём стилизации под репортаж. Такой подход создавал у читателя ощущение, что он пропустил момент зарождения новой субкультуры, тогда как именно в этот момент он и являлся соучастником ее зарождения.

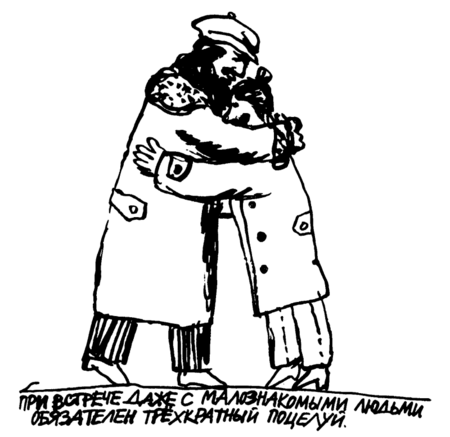

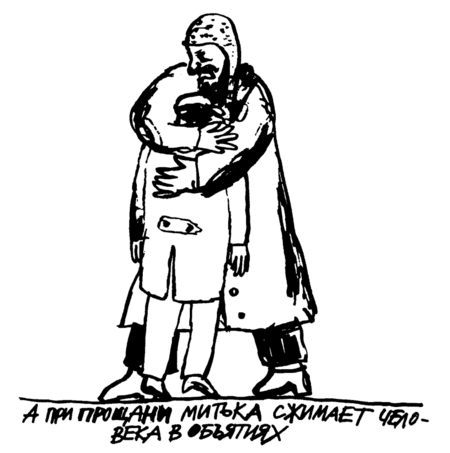

Иллюстрации Александра Флоренского к книге «Митьки» Владимира Шинкарева

В книге приводится ряд наиболее употребляемых митьками выражений и слов, включающий в себя ласковые прозвища, междометия и цитаты из фильмов, которые одновременно служили способом объединения и ограничивали доступ для посторонних.

Иллюстрации Александра Флоренского к книге «Митьки» Владимира Шинкарева

Также подробно описываются эмоциональный ритуал приветствия митьков, правила общения, которые распространяются даже на малознакомых людей и включают в себя троекратный поцелуй при приветствии, долгие объятия при расставании и уменьшительно-ласкательные обращения.

Кадры из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Визуальный образ митька

Арт-группа «Митьки», фотографии из архива

«Митёк», Дмитрий Шагин, 2016

1. «Митёк», Дмитрий Шагин 2. «Митёк», Дмитрий Шагин, 2003

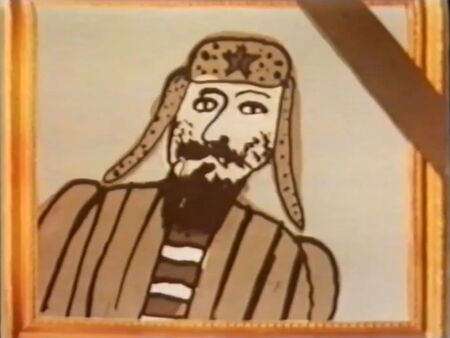

Образ Митька формируется через сочетание внешней простоты и выразительной эмоциональной манеры. Его одежда играет важную роль в самовыражении: ватник, засаленные штаны, сапоги, шапка-ушанка и тельняшка создают узнаваемый, но в то же время непритязательный вид, который подчёркивает независимость от моды и условностей

Кадры из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Иллюстрации Александра Флоренского к книге «Митьки» Владимира Шинкарева

Жизненные сцены как сюжет

«Дорога домой», Дмитрий Шагин, 2005

«Митьковский праздник», Дмитрий Шагин

«Митёк за рулём», Дмитрий Шагин, 1998

Митьки писали картины о собственной жизни, превращая обычные события и привычные действия в художественные сюжеты. Они отражали те события и детали, которые сами переживали. Искусство и повседневность у митьков сливались воедино, а образ героя одновременно оставался художественным и жизненным.

«Митьковская революция», Дмитрий Шагин

Дмитрий Шагин

1. «В новую квартиру», Александра Лактионова, 1952 2. «Комсомольская свадьба», Михаил Ряснянский, 1970

Особенно заметна приземленность сюжетов митьков в сравнении с работами официальных художников, работавших в направлении соцреализма. Работы митьков лишены партийного пафоса и идеологической приукрашенности. Их картины были простыми и понятными, наполненными добротой и теплом. Такой подход делал творчество митьков близким и доступным каждому, создавая атмосферу искренности и непосредственности.

«Поэт Олег Григорьев кормит птиц…», Дмитрий Шагин

«Смотри в небо…», Дмитрий Шагин, 2014

Коллективность

Иллюстрация Александра Флоренского к книге «Митьки» Владимира Шинкарева

Арт-группа «Митьки», фотография из архива

Тельняшка стала для митьков не просто элементом одежды, а символом движения, олицетворяя доброту, единство и простоту. Полосатая рубаха связывает участников с идеей мирного и дружелюбного образа жизни, а чередующиеся белые и темные полосы символизируют переменчивость жизни, её радости и трудности.

«Митьковская тельняшка», Дмитрий Шагин, 2003

Тельняшка вошла в жизнь митьков благодаря личной истории Дмитрия Шагина. Его отец мечтал о море и сам носил тельняшку, передав эту традицию сыну. Шагин отмечал, что ему больше нравятся тельняшки начала XX века, так как они имели более широкие белые полосы, что символизировало больше светлых и радостных моментов в жизни, современный же вариант уровнял ширину обоих цветов.

Митьковская тельняшка, фотография из архива

Особое значение имеет большая тельняшка, которую могут надевать сразу несколько человек. Она символизирует сплоченность и идею объединения людей вокруг простого и доброго символа. Ее участники движения не раз надевали в 80-х, но и в не столь далекие времена она тоже пользовалась спросом.

Арт-группа «Митьки», фотография из архива

Митьковская тельняшка, фотография из архива

Медиапроекты

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

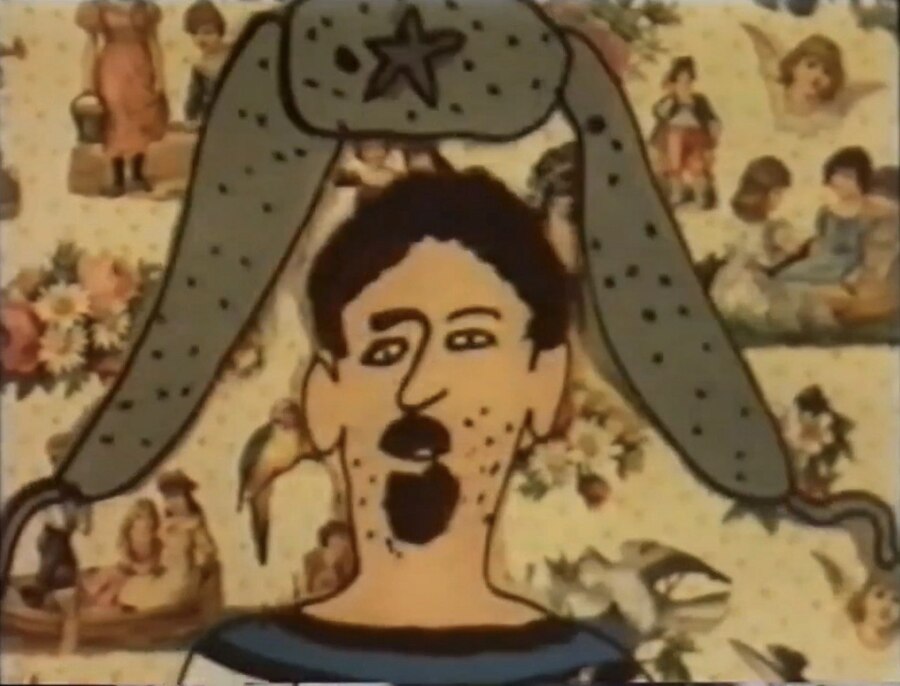

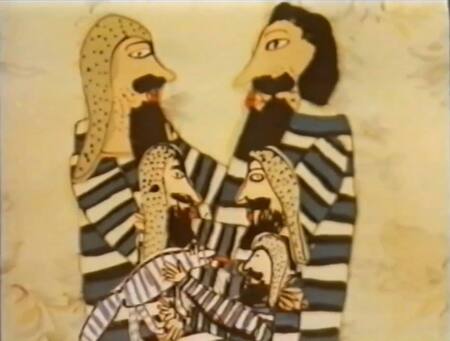

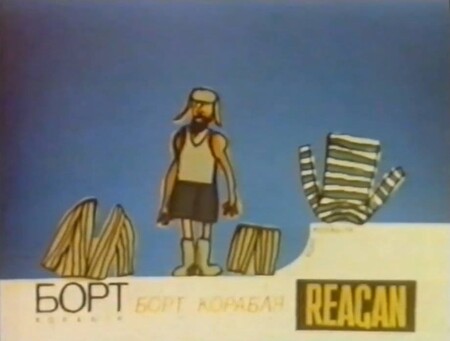

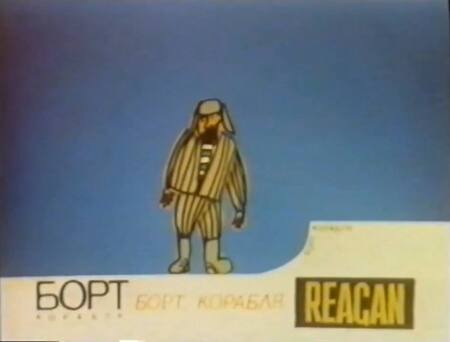

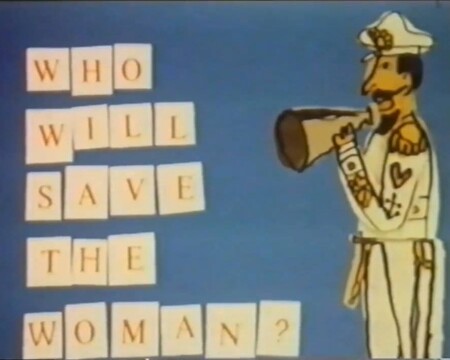

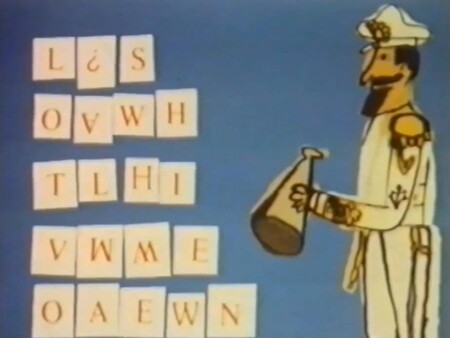

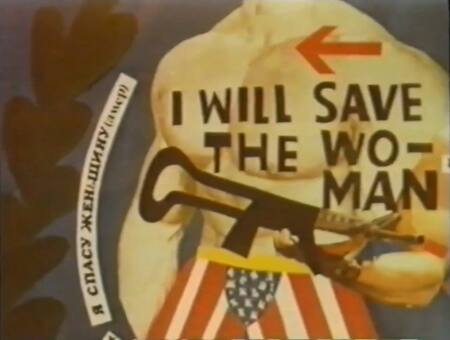

Мультфильм «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер» создан по мотивам книги Владимира Шинкарёва «Митьки». В нём оживают главы книги, а характерные ритуалы митьков получают визуальное воплощение. В завязке сюжета показан любимый митьковский анекдот о спасении женщины.

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

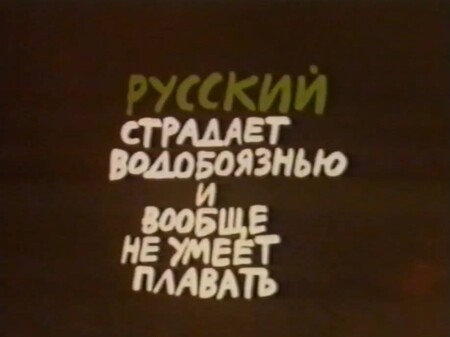

Сюжет строится вокруг американского миллионера мистера Майера. Во время путешествия на круизе он увидел как митек, пытался спасти тонущую женщину и сразу утонул, так как сам не умел плавать. Его заинтересовал это героический человек и он решил узнать больше о нем. В каюте погибшего он обнаруживает книгу «Митьки» и после прочтения решает оставить капиталистическую жизнь и переехать в Россию, чтобы стать митьком.

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадры из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадры из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

В мультфильме используются разнообразные техники анимации, включая вырезную анимацию и фаунд футаж (приём переиспользования уже снятого видео или изображения, которое вставляется в новый контекст, создавая неожиданные художественные комбинации), а также вставки с текстовыми надписями.

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Кадры из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Абсурдность действия проявляется как в сюжете, так и в анимации. Неверно составленные слова, нелепые образы и поступки героев, вроде рыбы на ножках и трех спасителей, которые тонут, даже не доплывая до девушки, нуждающейся в помощи, создают комический эффект и подчёркивают гротескный, пародийный характер истории, характерный для митьковского юмора.

Кадр из мультфильма «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер», 1992

Заключение

В заключение хочется сказать, что митьковское движение, возникшее как ироничная и свободная реакция на культурную атмосферу позднего СССР, создало уникальный визуальный и литературный язык, наполненный наивностью, дружбой, юмором и особой бытовой философией. Созданный Шинкарёвым образ митьков, получивший развитие в живописи и анимации, постепенно начал влиять и на реальную манеру общения участников движения. Благодаря этому митьковское творчество можно воспринимать не просто как художественный эксперимент, а как особый взгляд на мир, собственную философию. Такое естественное единство искусства и повседневности помогло движению удержать свою самобытность и занять заметное место в культурной памяти Санкт-Петербурга и в истории современного российского искусства.

Капоссела М. «МИТЬКИ НИКОГО НЕ ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ, ИЛИ МИТЬКИМАЙЕР». ОБ ЭКРАНИЗАЦИИ КНИГИ «МИТЬКИ» ВЛАДИМИРА ШИНКАРЁВА // Ученые записки НовГУ. 2022. № 1 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mitki-nikogo-ne-hotyat-pobedit-ili-mitkimayer-ob-ekranizatsii-knigi-mitki-vladimira-shinkaryova (дата обращения: 19.11.2025).

Шинкарёв, В. Митьки. — СПб.: Амфора, 2010.

ТЭИИ. От Ленинграда к Санкт-Петербургу. «Неофициальное» искусство 1981–1991 годов / составители С. Ковальский, Е. Орлов, Ю. Рыбаков.

Карпов, А. Новые митьки // Сайт Александра О’Карпова (дата обращения: 19.11.2025).

Концептуалистский проект митьков / А. М. Шавыра // Карповские научные чтения: сборник научных статей / редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Белорусский Дом печати, 2014. — С. 290–294.

Соколов, Г. Неофициальное искусство Ленинграда: круг свободы / Г. Соколов. — Москва: Слово/Slovo, 2021. — 256 с.

Михаилович, А. «Митьки» и искусство постмодернистского протеста в России / А. Михаилович. — Москва: Новое литературное обозрение, 2021. — 352 с.

Андреева, Е. Ю. Параллельные современности: тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов / Е. Ю. Андреева. — Москва: Искусство — XXI век, 2021. — 384 с.